Уточнённая модель фильтрационно-ёмкостных свойств карбонатных коллекторов нефтяного месторождения в пределах северного окончания вала Сорокина (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция)

Автор: М.Е. Шабурова

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (369), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты уточнения модели фильтрационно-ёмкостных свойств карбонатных коллекторов нефтяного месторождения Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции с учётом особенностей их формирования и вторичных изменений. Объектом проведённого исследования являются карбонатные коллекторы верхнего карбона — нижней перми. Полученная в результате модель отражает особенности пространственной локализации различных литологических типов пород-коллекторов, а также влияние трещиноватости на проницаемость коллекторов верхнего карбона. Актуальность обусловлена тем, что результаты моделирования послужили основой для выделения зон, перспективных с точки зрения поддержания уровня добычи на месторождении в отложениях продуктивного пласта верхнего карбона. В ходе проведённого исследования классифицированы породы-коллекторы с использованием данных керна; установлены закономерности распространения различных литологических типов известняков по площади и по разрезу; определён преобладающий тип пустотности и характерный диапазон фильтрационно-ёмкостных свойств для каждого выделенного литологического типа. Кроме того, проведена классификация трещин с использованием данных керна и пластовых микроимиджеров, установлена связь плотности трещиноватости с объёмной плотностью пород и первичной пористостью, подтверждено положительное влияние парагенезисов трещин на проницаемость низкоёмких коллекторов.

Карбонатные коллекторы, трещиноватость, классификация по Данхэму, строение пустотного пространства, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция

Короткий адрес: https://sciup.org/149149459

IDR: 149149459 | УДК: 550.8 | DOI: 10.19110/geov.2025.9.2

Текст научной статьи Уточнённая модель фильтрационно-ёмкостных свойств карбонатных коллекторов нефтяного месторождения в пределах северного окончания вала Сорокина (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция)

В настоящее время прогноз фильтрационно-емкостных свойств коллекторов продуктивных залежей осуществляется с использованием трёхмерного геологического моделирования. Основой для создания моделей фильтрационно-ёмкостных свойств является геолого-геофизическая информация различного масштаба: керн, шлифы, геофизические исследования скважин, результаты интерпретации материалов сейсморазведочных работ.

Целью исследования является детализация модели фильтрационно-ёмкостных свойств карбонатных коллекторов нефтяного месторождения в пределах северного окончания вала Сорокина с учётом особенностей их формирования и строения пустотного пространства.

Для реализации поставленной цели были решены следующие задачи:

-

— проведена классификация пород-коллекторов с использованием данных керна;

-

— определён преобладающий тип пустотности и характерный диапазон фильтрационно-ёмкостных свойств для каждого выделенного литологического типа;

-

— проведена классификация трещин с использованием данных керна и пластовых микроимиджеров;

-

— построена геологическая 3D-модель продуктивных отложений исследуемого месторождения, включающая модель пористости и проницаемости.

Объект исследования

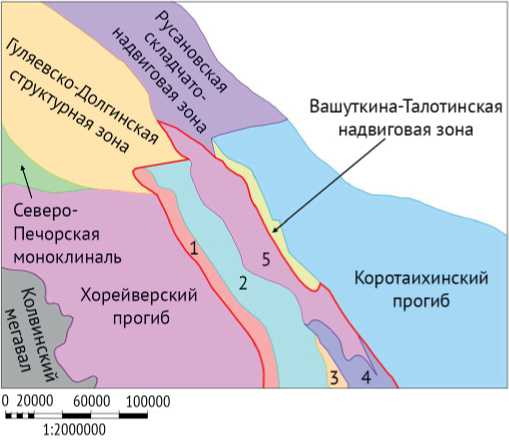

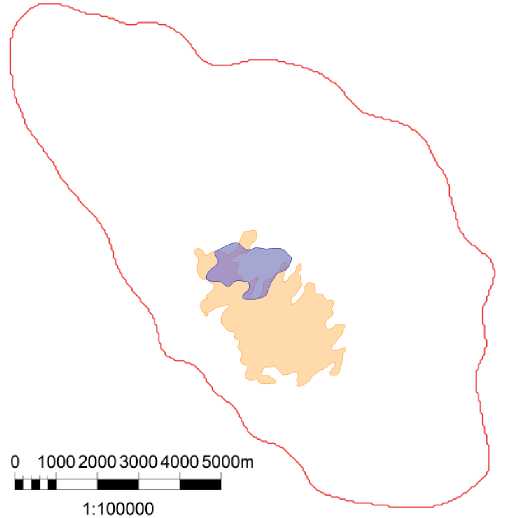

Исследуемое нефтяное месторождение располо жено в северной части вала Сорокина Варандей- Адзьвинской структурно-тектонической зоны Тимано-Печорской плиты (рис. 1).

С точки зрения нефтегазогеологического районирования исследуемое месторождение относится к Сорокинскому нефтегазоносному району (НГР) Варандей-Адзьвинской нефтегазоносной области (НГО) Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП). В пределах Сорокинского НГР установлена промышленная нефтеносность доманиково-турнейского, верх-невизейско-нижнепермского, верхнепермского, триасового комплексов (Дзюбло и др., 2021).

В пределах исследуемого месторождения установлена промышленная нефтеносность двух пластов: в отложениях гжельского яруса верхнего карбона (С3g) и в отложениях нерасчленённого ассель-сакмарско-го яруса нижней перми (P1a+s). При этом верхний пласт, в отличие от нижнего, введён в промышленную эксплуатацию. Коллекторы продуктивных пластов представлены известняками, преобладающий тип коллекторов верхнего продуктивного пласта — поровый, нижнего — каверново-трещинно-поровый. Коллекторы верхнего продуктивного пласта обладают существенно лучшими фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) по сравнению с пластом в отложениях гжельского яруса верхнего карбона. При этом коллекторы нижнего пласта в дальнейшем могут рассматриваться как перспективные с точки зрения ввода в эксплуатацию с целью поддержания уровня добычи на месторождении. Поэтому необходимо изучить особенности строения их пустотного пространства и трещиноватость, которая может влиять

Рис. 1. Фрагмент схемы тектонического районирования осадочного чехла Тимано-Печорской плиты (Журавлёв и др., 2014).

Условные обозначения: 1 — вал Сорокина, 2 — Мореюская депрессия, 3 — вал Гамбурцева, 4 — Верхнеадзьвинская депрессия, 5 — Медынско-Сарембойская антиклинальная зона

Fig. 1. Fragment of the tectonic zoning sedimentary cover scheme of the Timan-Pechora plate (Zhuravljov et al., 2014). Legend: 1 — Sorokin Swell, 2 — Moreyu Depression, 3 — Gamburtsev Swell, 4 — Upper Adzva Depression, 5 — Medyn-Saremboy Anticline Zone на распространение зон высокой проницаемости и продуктивности.

Материалы и методы исследования

Основой для исследования послужили результаты описания 455 метров керна в интервале продуктивных пластов по шести скважинам (все скважины с керном на месторождении), а также 149 шлифов по пяти скважинам. По двум скважинам (146 метров керна) проведено детальное описание трещин с шагом 0.1 м, включающее тип трещин, азимуты и углы падения (относительно оси керна), материал заполнения, отношение к слоистости, сопутствующие вторичные изменения; по этим данным была рассчитана плотность трещиноватости как количество трещин на 1 метр ствола скважины. Кроме того, были использованы результаты геофизических исследований (ГИС) 30 скважин, включая специальные методы (ядерно-магнитный каротаж, электрические и акустические азимутальные микроимиджеры).

Построение трёхмерных геологических моделей осуществлялось с использованием программного продукта Schlumberger Petrel.

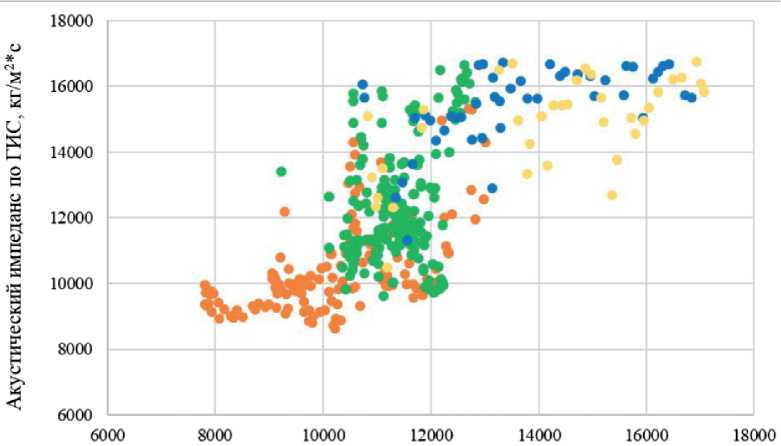

Основой для построения литологической модели послужили результаты структурно-генетической классификации известняков продуктивных пластов по данным керна пяти скважин. Выделенные литологические типы характеризуются отличием петроупругих свойств и хорошо коррелируют с результатами сейсмической инверсии (кубом акустического импеданса) (рис. 2). Поэтому для каждого литотипа были рассчитаны кри- 9

Акустический импеданс по сейсмическому кубу, кг/м2 * с грейн-пакстоун • баундстоун • вакстоун пак-грейнстоун

Рис. 2. Связь значений акустического импеданса по сейсмическому кубу и по ГИС Fig. 2. Correlation of acoustic impedance values by a seismic cube and wells logging

вые вероятности в зависимости от значений акустического импеданса, которые использовались для распределения в межскважинном пространстве.

Для того чтобы учесть вероятностный характер используемого тренда, было построено 5 реализаций куба литологии, которые впоследствии были осредне-ны для получения финального результата.

По итогам анализа керна установлено, что выделенные литологические типы известняков характеризуются определённым диапазоном пористости, поэтому моделирование ёмкости осуществлялось отдельно для каждого литологического типа.

Проницаемость пак-грейнстоунов обусловлена размером, соотношением и расположением в пространстве форменных элементов (обломков) пород-коллекторов; проницаемость вакстоунов — трещиноватостью, поэтому для моделирования были использованы различные методики. Проницаемость пак-грейнстоунов была рассчитана по зависимости от пористости, полученной по данным керна.

При построении модели проницаемости вакстоу-нов были учтены результаты лабораторных определений проницаемости по керну и плотность трещинова тости по данным пластовых микроимиджеров. Плотность трещиноватости была рассчитана как количество трещин на 1 метр по данным пластовых ми-кроимиджеров 21 скважины отдельно: 1) для трещин парагенезиса среднего карбона–нижней перми; 2) стилолитовых трещин и трещин разгрузки триасового парагенезиса; 3) эшелонных трещин отрыва триаса.

Для распределения плотности трещиноватости в межскважинном пространстве в качестве тренда был использован куб объёмной плотности пород, так как установлена связь между плотностью трещиноватости, рассчитанной по данным керна, и объёмной плотностью пород, определённой по ГИС (Шабурова, 2024). Куб объёмной плотности пород получен с учётом данных ГИС и результатов сейсмической инверсии (акустического импеданса). Кроме того, для моделирования тре- 10

щин триасового парагенезиса использовалась следующая закономерность: при формировании складчатых нарушений ближе к кровле образуются трещины отрыва, ближе к подошве — стилолитовые трещины и трещины разгрузки. Сначала были построены модели плотности трещиноватости для этих трёх групп, затем финальная модель плотности трещиноватости была получена суммированием. При этом модели стилолитовых трещин и трещин разгрузки триасового парагенезиса присваивался больший вес, так как эти трещины характеризуются большей раскрытостью. Модель плотности трещиноватости использовалась в качестве тренда для построения модели проницаемости вакстоунов.

Результаты и обсуждение

Структурно-генетическая классификация пород-коллекторов

Для типизации пород-коллекторов исследуемого месторождения была использована структурно-генетическая классификация известняков по Ф. Данхэму с дополнениями Ембри и Кловена (Dunham, 1961; Embry, 1971). Данная классификация подразумевает разделение на известняки, первичные компоненты которых не были скреплены между собой в процессе осадконакопления: грейнстоуны, пакстоуны, вакстоуны и мад-стоуны; и на известняки, первичные компоненты которых были скреплены между собой в процессе осадконакопления: баундстоуны, баффлстоуны, байндсто-уны, фреймстоуны и др.

Грейнстоуны, пакстоуны, вакстоуны и мадстоуны отличаются друг от друга размером форменных элементов и количеством карбонатного илистого материала. Увеличение размера их форменных элементов и уменьшение количества карбонатного илистого материала от мадстоунов к грейнстоунам указывает на увеличение гидродинамической активности среды.

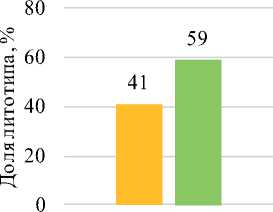

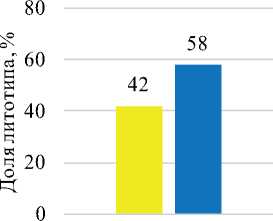

В отложениях гжельского яруса верхнего карбона выделены пак-грейнстоуны, вак-мадстоуны. В преде- лах продуктивного пласта в отложениях ассель-сак-марского яруса нижней перми выделены грейн-пак-стоуны и баундстоуны. При этом в пределах нижнего продуктивного пласта преобладают вак-мадстоуны, в пределах верхнего — баундстоуны (таблица 1).

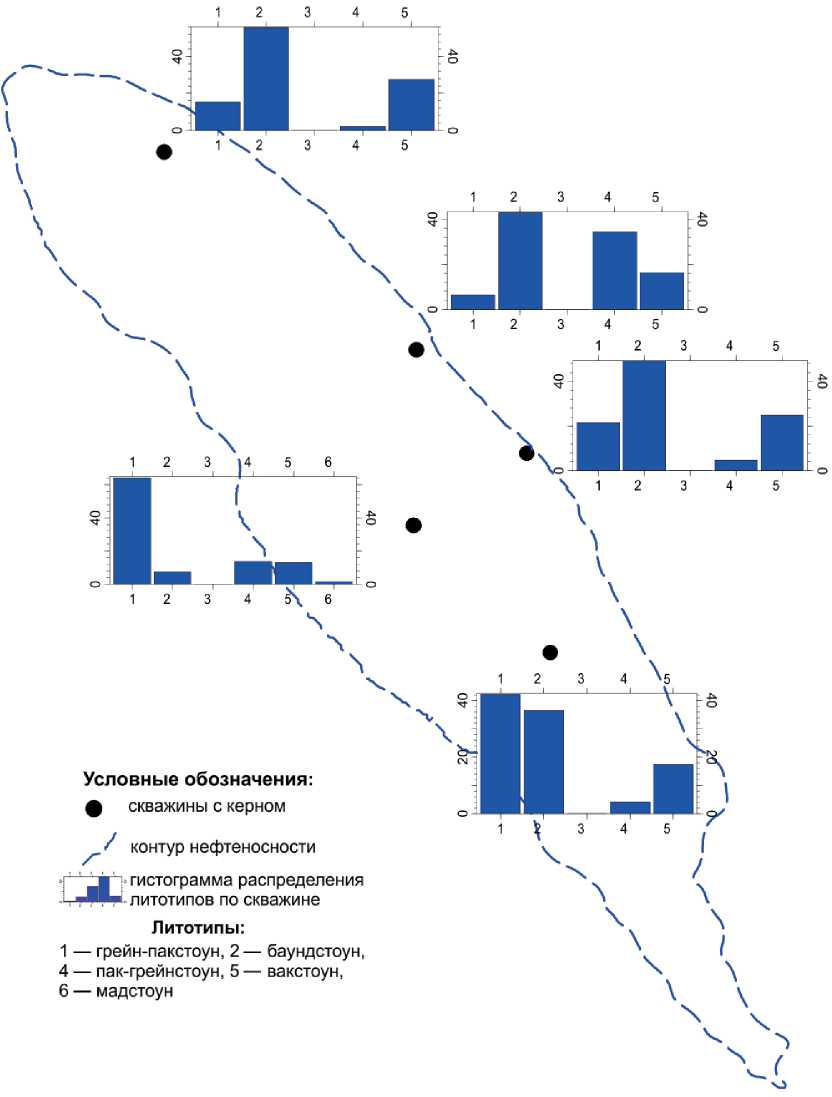

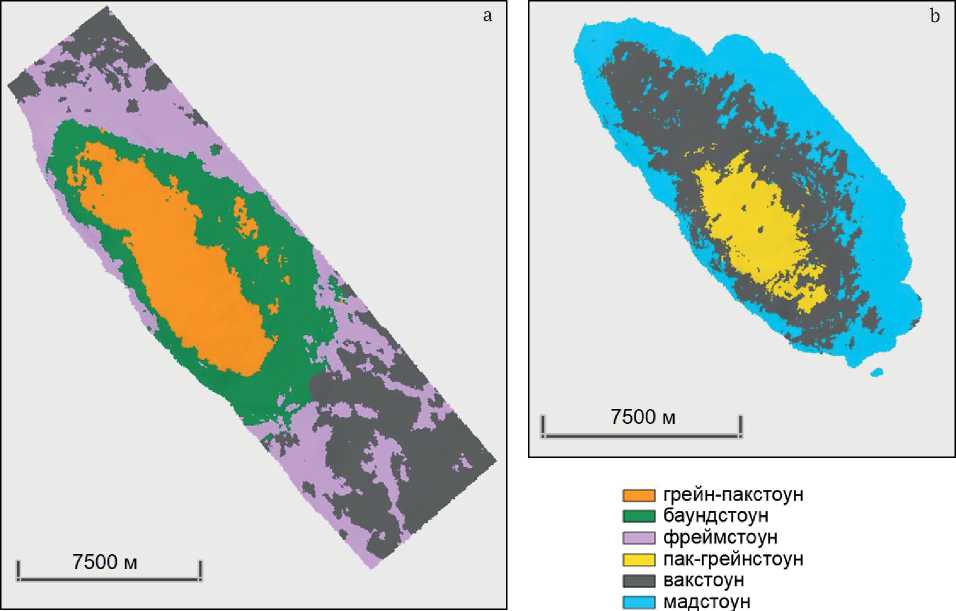

Кроме того, в скважинах, расположенных в центральной части месторождения, преобладают грейн-пакстоуны или пак-грейнстоуны (в пределах верхнего или нижнего продуктивного пласта соответственно); в скважинах, расположенных в краевых частях, — баундстоуны или вак-мадстоуны (в пределах верхнего или нижнего продуктивного пласта соответственно) (рис. 3), то есть отмечается закономерное распределение литологических типов по площади и разрезу.

Связь фильтрационно-ёмкостных свойств

(ФЕС) с условиями осадконакопления

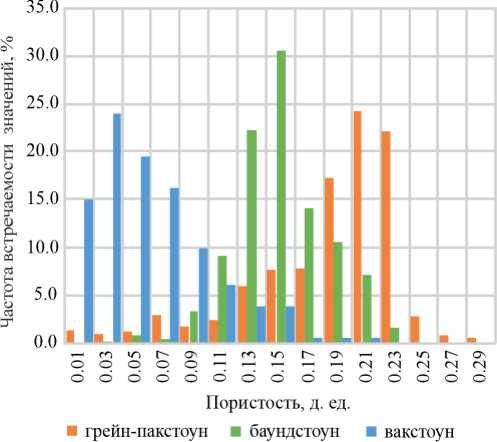

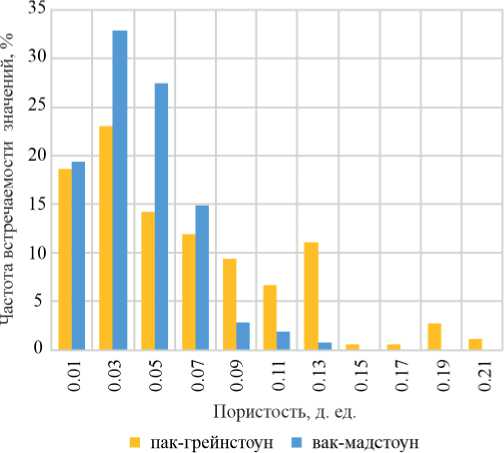

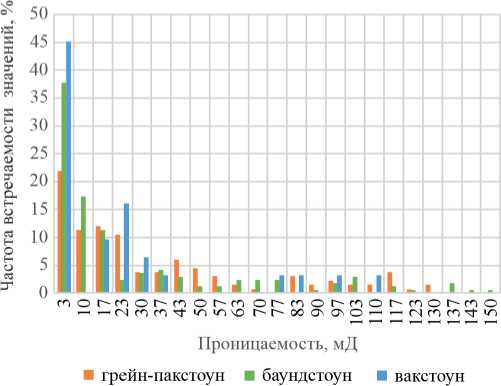

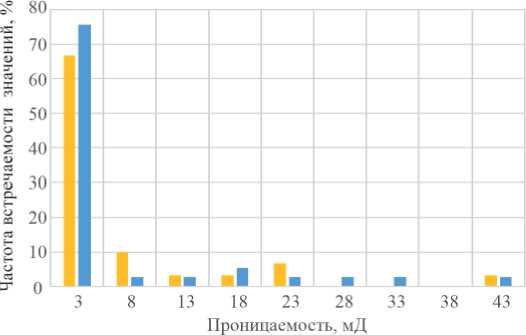

Каждый выделенный литологических тип известняков в пределах исследуемого месторождения характеризуется определённым диапазоном ФЕС: пористость грейн-пакстоунов достигает 25–29 %, баундсто-унов — в среднем составляет 15 %; пак-грейнстоунов — 6 %, вак-мадстоунов — 4 %. Пак-грейнстоуны в среднем характеризуются худшей проницаемостью — 10 мД.

Проницаемость вак-мадстоунов в среднем выше проницаемости баундстоунов и составляет 72 и 58 мД соответственно. Проницаемость грейн-пакстоунов в среднем составляет 104 мД (табл. 2). Распределение пористости и проницаемости представлено по результатам 876 лабораторных определений на керне пяти скважин.

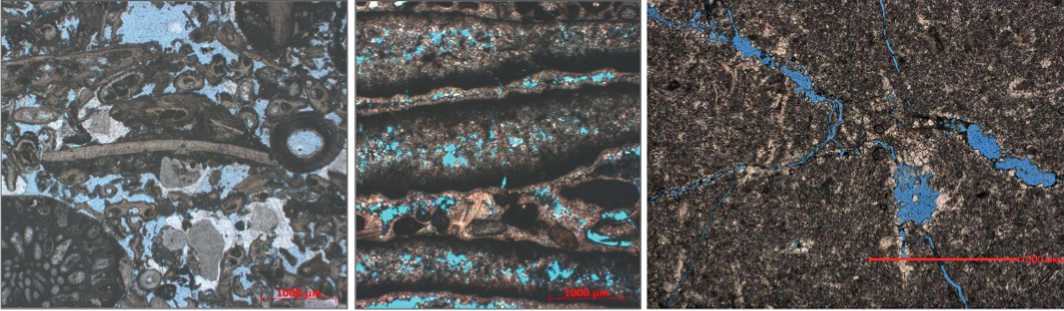

Выявленные закономерности обусловлены особенностями строения пустотного пространства выделенных литологических типов известняков. Так, грейн-стоуны и пакстоуны, формировавшиеся в условиях высокой гидродинамической активности среды и постоянного разрушения и переотложения грубообломочного карбонатного материала, характеризуются преобладанием межформенной пустотности и, соответственно, высокой и средней ёмкостью и проницаемостью. Для баундстоунов, формировавшихся в результате роста и развития организмов-рифостроите-лей, в большей степени характерны внутриформенная пустотность и, соответственно, высокая, средняя ём- кость и средняя, низкая проницаемость. Вакстоуны и мадстоуны, формировавшиеся в более глубоководных обстановках осадконакопления с низкой гидродинамической активностью, характеризуются межкристаллической пустотностью с низкой первичной ёмкостью и проницаемостью. Однако для этих пород характерна вторичная трещинно-каверновая пустотность, поэтому в целом они характеризуются низкой ёмкостью и высокой, средней проницаемостью (рис. 4).

Классификация типов пустотности приведена по К. И. Багринцевой (Багринцева и др., 2003).

Таким образом, фильтрационно-ёмкостные свойства коллекторов исследуемого месторождения связаны с первичными условиями осадконакопления.

Учитывая, что в пределах продуктивных отложений гжельского яруса верхнего карбона широкое распространение получили вакстоуны с вторичной тре-щинно-каверновой пустотностью, важной задачей является изучение закономерностей пространственного распространения трещин, а также их влияния на фильтрационно-ёмкостные свойства.

Формирование залежей продуктивных пластов исследуемого месторождения контролировалось процессами тектонического сжатия, доминировавшими в северо-восточной части Тимано-Печорской плиты в карбоне-триасе (Шабурова, 2025). Накопление отложений продуктивных пластов в среднем карбоне – ранней перми происходило одновременно с процессами структурной инверсии (Шабурова, 2025). К концу триасового периода в пределах исследуемого месторождения сформировалась антиклинальная складка (Шабурова, 2025). При этом закономерным является тот факт, что трещины в коллекторах исследуемого месторождения формировались в результате хрупких деформаций под действием этих же тектонических процессов.

Согласно модели, предложенной Р. А. Нельсоном, в обстановках сжатия формируются трещины следующих типов: стилолитовые трещины, эшелонные трещины отрыва и трещины разгрузки (сжатия). При этом поверхности стилолитовых трещин и трещин разгрузки формируются перпендикулярно направлению максимального сжатия, а эшелонные трещины отрыва — параллельно ему (Nelson, 2001). Характер разрывных нарушений в пределах исследуемого месторождения

Таблица 1. Распределение литологических типов известняков в продуктивных пластах Table 1. Distribution of limestones lithological types in productive strata

Продуктивный пласт в отложениях ассель-сакмарского яруса нижней перми (P1a+s)

Productive stratum in the Lower Permian Asselian-Sakmarian rocks (P1a+s)

Продуктивный пласт в отложениях гжельского яруса верхнего карбона (C3g)

Productive stratum in the Upper Carboniferous

Gzhelian rocks (C3g)

грейн-пакстоун баундстоун

пак-грейнстоун

вак-мадстоун

Рис. 3. Схема расположения скважин с керном и гистограммы распределения литотипов по ним (%)

Fig. 3. Layout of wells with core and histograms of lithotype distribution (%)

указывает на наличие сдвиговых смещений, которые также могут формироваться в обстановках сжатия. Согласно модели Кулона – Андерсона (модели чистого сдвига), при сдвиге симметрично относительно направления минимального стресса формируются сопряженные трещины скола.

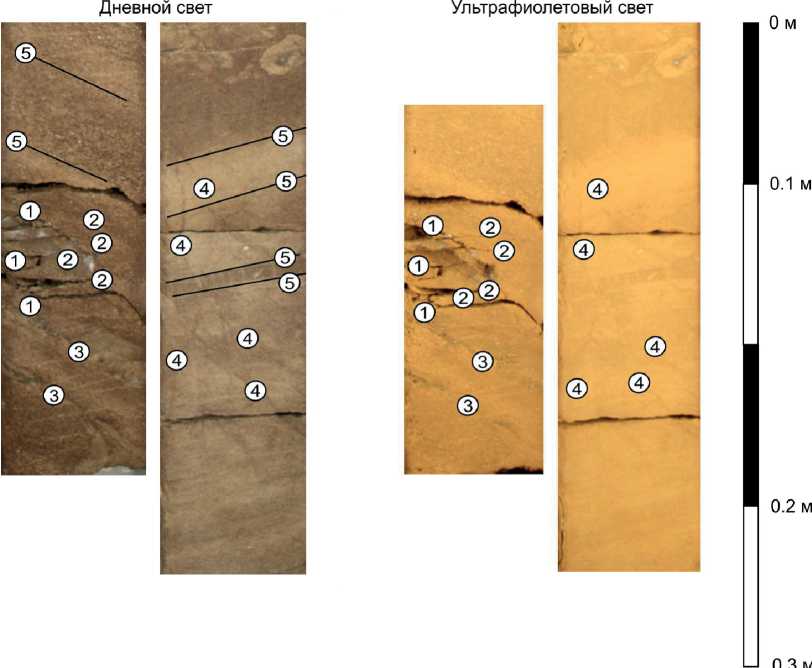

В ходе исследования была проведена классификация трещин по данным керна и пластовых микро-имиджеров. Это обусловлено тем, что в пределах месторождения — небольшое количество скважин с отобранным керном, кроме того, керн не ориентирован в пространстве. При определении типа трещин по данным керна учитывалась их форма, протяжённость и взаимное расположение. Тип трещин по данным пластовых микроимиджеров определён с учётом азиму- 12

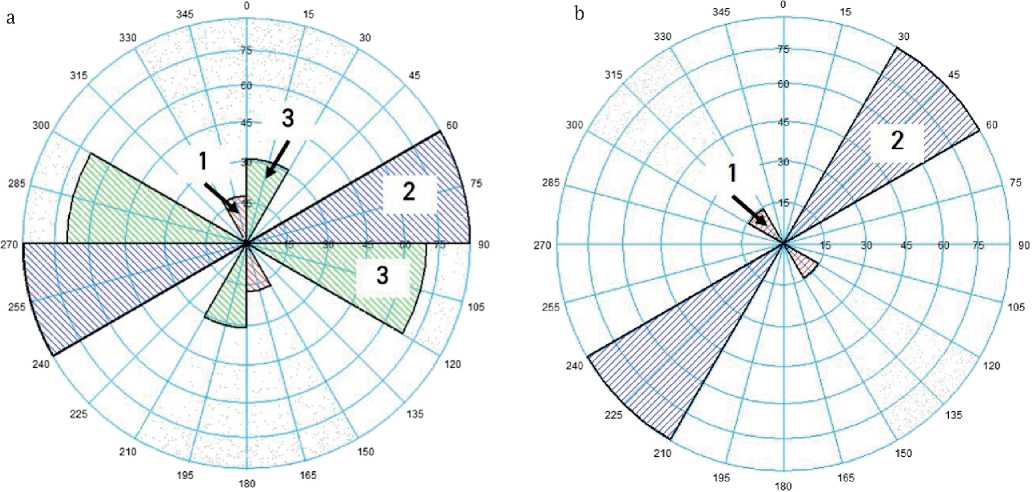

тов простирания. В результате выделены две группы трещин. Первая группа — трещины сжатия: стилолитовые трещины образуются неровными поверхностями отдельности, покрытыми тонкими выступами и шипами; эшелонные трещины отрыва образуют парагенезисы со стилолитовыми трещинами, их простирание не совпадает с простиранием стилолитовых трещин; трещины разгрузки образуют парагенезисы со стилолитовыми трещинами, их простирание совпадает с простиранием стилолитовых трещин. Вторая группа — трещины сдвига: трещины скола, формирующие две сопряженные системы и не формирующие парагенезисы со стилолитовыми трещинами. При этом трещины сжатия существенно преобладают в пределах исследуемых пластов (рис. 5).

Таблица 2. Пористость и проницаемость литологических типов известняков по продуктивным пластам Table 2. Porosity and permeability of limestones lithological types in productive strata

Пористость в пределах продуктивного пласта P1a+s Porosity within the productive stratum P1a+s

Пористость в пределах продуктивного пласта C3g

Porosity within the productive stratum C3g

Проницаемость в пределах продуктивного пласта P1a+s Porosity within the productive stratum P1a+s

Проницаемость в пределах продуктивного пласта C3g Porosity within the productive stratum C3g

пак-грейнстоун ■ вак-мадстоун

Для оценки влияния трещин сжатия на фильтрационно-ёмкостные свойства было проведено сопоставление плотности трещиноватости по данным керна с объёмной плотностью пород и первичной пористостью, определённым по ГИС.

По результатам анализа отмечается, что плотность трещиноватости увеличивается с ростом объёмной плотности пород и уменьшается с ростом первичной пористости, то есть трещины сжатия формировались преимущественно в первично более плотных и, соответственно, менее пористых породах (Шабурова, 2024).

Анализ вторичных изменений, сопутствующих трещинам по данным керна (Шабурова, 2024), показал, что процессы выщелачивания существенно преобладают над другими. Таким образом, трещины сжа- тия формировались преимущественно в породах с более низкой первичной ёмкостью, однако выщелачивание по этим трещинам способствовало улучшению фильтрационно-ёмкостных свойств за счёт увеличения проницаемости.

Для классификации трещин по данным пластовых микроимиджеров были использованы представления об ориентировке палеополей напряжений. В среднем карбоне – ранней перми она определена исходя из простирания разрывных нарушений: направление максимального горизонтального напряжения перпендикулярно простиранию взброса, ограничивающего залежь; направление минимального горизонтального напряжения параллельно ему (Шабурова, 2025). Ориентировка палеополей напряжений в триасе определена по простиранию оси складки: направление мак 13

симального горизонтального напряжения перпендикулярно простиранию оси складки, направление минимального горизонтального напряжения параллельно ей (Шабурова, 2025).

Трещины, ориентированные вдоль направления максимального сжатия, были отнесены к эшелонным трещинам отрыва; трещины, ориентированные перпендикулярно направлению максимального сжатия — к стилолитовым трещинам и трещинам разгрузки; трещины, ориентированные под углом к направлению максимального сжатия — к трещинам скола. Разное простирание и состав парагенезисов структурных эле-

Межформенная пустотность

Грейнстоуны и пакстоуны Interform cavernosity Grainstones and Packstones

Внутриформенная пустотность

Баундстоуны

Intraform cavernosity

Boundstones

Межкристаллическая и вторичная трещинно-каверновая пустотность Вакстоуны и мадстоуны Intercrystalline and secondary fracture-cavern cavernosity Wackestones and mudstones

Рис. 4. Различные типы строения пустотного пространства известняков нефтяного месторождения в пределах северного окончания вала Сорокина

-

Fig. 4. Different types of cavernous structure in limestones of the oil deposit within the northern end of Sorokin Swell

Рис. 5. Примеры классификации трещин по данным керна.

Условные обозначения: 1 — стилолитовые трещины, 2 — эшелонные трещины отрыва, 3 — трещины разгрузки, 4 — трещины скола, 5 — плоскости наслоения породы

-

Fig. 5. Examples of fractures classification based on core data.

Legend: 1 — stylolite cracks, 2 — echelon fractures, 3 — release cracks, 4 — shear cracks, 5 — rock bedding planes

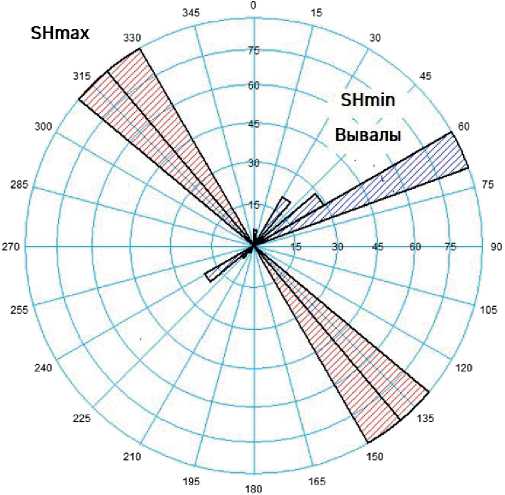

Рис. 6. Роза-диаграмма простирания выделенных типов трещин.

Условные обозначения: а — парагенезис среднего карбона – нижней перми, b — парагенезис триаса; 1 — стилолитовые трещины и трещины разгрузки, 2 — эшелонные трещины отрыва, 3 — трещины скола

-

Fig. 6. Stereonet of the classified fractures strike-azimuth

Legend: a — Middle Carboniferous – Lower Permian paragenesis, b — Triassic paragenesis; 1 — stylolite fractures and release fractures, 2 — echelon fractures, 3 — shear fractures ментов в среднем карбоне – нижней перми и триасе указывает на изменение тектонического режима, поэтому в пределах продуктивного пласта также должны были формироваться разные парагенезисы трещин (рис. 6).

В процессе эксплуатации минимальное сопротивление фильтрации флюида возникает в трещинах, расположенных вдоль направления максимального горизонтального напряжения, соответственно, такие трещины должны обладать наибольшей раскрытостью.

Ориентировка современного максимального и минимального горизонтального напряжения может быть определена по данным пластовых микроимиджеров: техногенная трещиноватость и «вывалы» стволов скважин позволяют оценить направление максимального и минимального горизонтального стресса в вертикальной скважине. Под «вывалами» подразумевается разрушение стенок скважины, которое приводит к потере устойчивости ствола; под техногенными трещинами — трещины, которые образуются вблизи ствола скважины в процессе бурения. Техногенные трещины на имиджах имеют вид узких непрерывных вертикальных полос или вид фрагментарных наклонных штрихов строго выдержанного направления. «Вывалы» определяются по имиджам как вертикальные полосы различной ширины. Как правило, в местах «вывалов» от мечается плохой контраст сопротивлений в силу отсутствия надлежащего прижатия башмаков прибора к стенкам скважины.

Техногенные трещины в вертикальной скважине образуются параллельно к направлению максимального горизонтального напряжения, в то время как «вывалы» — перпендикулярно (рис. 7). Таким образом, максимальной раскрытостью обладают стилолитовые трещины и трещины разгрузки триасового парагенезиса.

Рис. 7. Роза-диаграмма простирания «вывалов» стволов скважин и современной ориентации главных осей горизонтальных напряжений.

Условные обозначения: SHmax — ориентация максимального горизонтального напряжения, SHmin — направление минимального горизонтального напряжения

-

Fig. 7. Stereonet of the borehole break-out and modern maximum stress strike-azimuth.

Legend: SHmax — orientation of maximum horizontal stress, SHmin — direction of minimum horizontal stress

Результаты построения геологической модели

Результаты построения литологической модели представлены на рисунке 8.

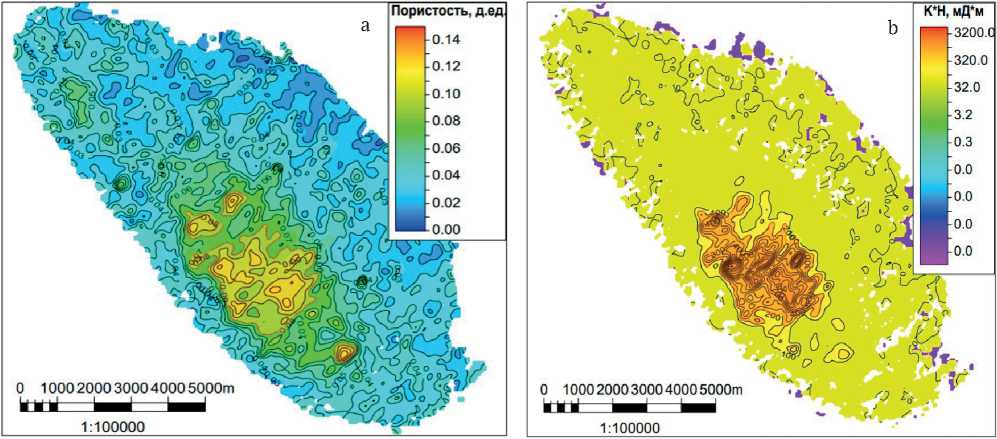

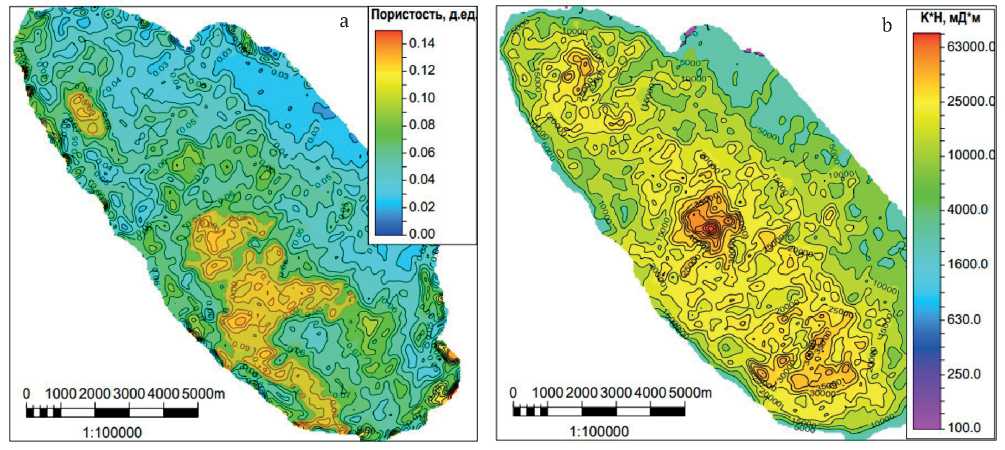

Результаты моделирования фильтрационно-ёмкостных свойств представлены в виде карт средней пористости и произведения средней проницаемости на среднюю толщину для каждого литотипа на рис. 9, 10.

Результат построения модели отражает зональность распределения емкостных свойств по площади и по разрезу, подтверждённую результатами анализа керна, и её связь с особенностями осадконакопления, а также учитывает влияние трещиноватости на проницаемость коллекторов. Такой подход повышает качество прогноза фильтрационно-ёмкостных свойств коллектора, поэтому полученная детализированная модель была использована для выделения перспективных с точки зрения восполнения ресурсной базы зон в отложениях продуктивного пласта верхнего карбона.

Зоны, перспективные с точки зрения поддержания уровня добычи, должны характеризоваться наи-

Рис. 8. Схема распространения литологических типов известняков: а — в отложениях P1a+s, b — в отложениях C3g

Fig. 8. Distribution of limestones lithological types: a — in productive layer P1a+s, b — in productive layer C3g

Рис. 9. Результаты моделирования ФЕС пак-грейнстоунов: a — пористости, b — произведения проницаемости и толщины пак-грейнстоунов

Fig.9. Modeling results of pack-grainstones filtration-capacitance properties: a — porosity, b — product of permeability and thickness

Рис. 10. Результаты моделирования ФЕС вакстоунов: a — пористости, b — произведения проницаемости и толщины

Fig. 10. Modeling results of wackstones filtration-capacitance properties: a — porosity, b — product of permeability and thickness большей величиной запасов и высокой продуктивностью. В карбонатных коллекторах на величину начальных геологических запасов в первую очередь влияет ёмкость коллекторов, на продуктивность — проницаемость. Поэтому стояла задача выделить зоны, в которых эти параметры характеризуются наибольшими значениями. Таким образом, зона развития улучшенных фильтрационно-ёмкостных свойств продуктивных отложений гжельского яруса верхнего карбона расположена в центральной части и связана с улучшением ёмкости пак-грейнстоунов и повышением трещиноватости вакстоунов (рис. 11).

Рис. 11. Зона развития улучшенных фильтрационноёмкостных свойств в интервале продуктивного пласта гжельского яруса верхнего карбона

Fig. 11. Zone of improved filtration-capacitance properties of Upper Carboniferous productive reservoir

Заключение

В ходе исследования проведена классификация пород-коллекторов, выявлены закономерности распространения различных литологических типов известняков по площади и по разрезу; определён преобладающий тип пустотности и характерный диапазон фильтрационно-ёмкостных свойств для каждого выделенного литологического типа. Кроме того, проведена классификация трещин с использованием данных керна и пластовых микроимиджеров, установлена связь плотности трещиноватости с объёмной плотностью пород и первичной пористостью, подтверждено положительное влияние парагенезисов трещин на проницаемость низкоёмких коллекторов.

Результаты проведённых исследований послужили основой для детализация геологической модели строения карбонатных коллекторов исследуемого нефтяного месторождения в части прогноза ёмкости с учётом особенностей осадконакопления, а также про гноза проницаемости с учётом трещиноватости. Полученная детализированная геологическая модель послужила основой для прогноза развития зоны улучшенных фильтрационно-ёмкостных свойств в продуктивных отложениях верхнего карбона.