Узбекские мигранты на Южном Урале: между локальным сообществом и транснациональными практиками (2002-2019 гг.)

Автор: Авдашкин Андрей Александрович

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3 т.21, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена формированию и развитию сообщества узбекских мигрантов на Южном Урале на современном этапе. Источниковую базу составили данные переписи населения, сведения о международной миграции из Узбекистана и Кыргызстана, а также результаты полевых исследований автора. Установлено время и обстоятельства прибытия узбекских мигрантов, показано их участие во внутрироссийских и трансграничных миграциях, а также выявлена специфика миграционных сценариев узбеков из двух основных государств исхода. Основу узбекского сообщества в регионе составили «кыргызские» узбеки, прибывавшие из Ошской области Кыргызстана на фоне обострений социально-политической и экономической ситуации. Для них характерны ориентации на локальные группы, сложившиеся главным образом из земляков, после перевоза детей связи с Кыргызстаном практически прекращаются. Неоспоримым преимуществом в процессе интеграции в принимающее общество становилось членство Кыргызстана в ЕАЭС. Более заметны и многочисленны временные трудовые мигранты из Узбекистана. Они составляют основной контингент сезонной трудовой миграции в регион из государств Средней Азии. Будучи очень мобильными, они часто меняли место жительства и работы, активно перемещаясь между российскими регионами и сочетая это с возвращениями на «родину». При этом миграционные сценарии выходцев из Узбекистана оказывались вариативны, с возможностью оперативной перестройки режима мобильности между Россией и Узбекистаном. Проведенное исследование показало, как могут меняться миграционные сценарии: с разового посещения для заработка «нужной» суммы на выработку циклических перемещений, чтобы «проведать семью».

Миграция, транснациональное пространство, узбеки, социальные связи, трудовая миграция

Короткий адрес: https://sciup.org/147235314

IDR: 147235314 | УДК: 94 | DOI: 10.14529/ssh210301

Текст научной статьи Узбекские мигранты на Южном Урале: между локальным сообществом и транснациональными практиками (2002-2019 гг.)

В 2014–2019 гг. до 27 % трудоспособного населения Узбекистана принимало участие в трудовой миграции, основными направлениями которой являлись Россия и Казахстан. К активно осваиваемым рынкам труда относятся также ОАЭ, США, а также некоторые страны Азии и Европы [1]. Миграция из этой наиболее многонаселенной страны Средней Азии1 позволяла наполнять рабочей силой российский рынок труда, способствовала поддержанию приемлемого уровня жизни многих домохозяйств на родине. При этом данные сообщества неравномерно распределены по территории страны. Основными районами притяжения мигрантов из Узбекистана являются Москва, Санкт-Петербург, Калининград и регионы Поволжья [2].

В структуре среднеазиатской миграции на Южный Урал в последнее десятилетие узбеки все более заметны. Они представлены как постоянным населением, так и трудовыми мигрантами, численность которых составляла на разных этапах от 8 до 16 тыс. При этом первую группу образуют в основном «кыргызские» узбеки, а вторую – «узбекские». В регионе складывается организованное узбекское сообщество. С 2009 г. в областном центре действует узбекский культурный центр «Бо-бур». По результатам переписи населения 2010 г. узбеки вошли в перечень наиболее многочисленных национальных групп, проживающих на Южном Урале (более 5 тыс.) [3].

Цель статьи – рассмотреть формирование и развитие узбекской диаспоры на Южном Урале в последние два десятилетия, когда наметился динамичный приток узбеков в регион. Укоренение мигрантов в принимающем обществе сопровождается созданием формальных и неформальных связей, институтов, обеспечивающих адаптацию к новым условиям проживания. Обращение к этой тематике позволит реконструировать количественные и качественные параметры перемещений из Узбекистана и Кыргызстана (время и обстоятельства прибытия мигрантов, участие во внутри-российских и трансграничных миграциях).

Выбор хронологических рамок обусловлен следующими соображениями. В период 2002–2010 гг. численность узбеков возросла с 3057 до 6446 человек (см. табл. 1). После этого «пиковых» количественных значений миграция из Кыргызстана в Челябинскую область достигала дважды: в 2011

и в 2019 гг. В ее составе существенную долю составляли узбеки из Ошской области. Кроме того, высоких значений в 2000-е гг. достигал приток трудовых мигрантов из Узбекистана.

Обзор литературы

Сегодня сложился значительный массив литературы, посвященной среднеазиатской миграции в постсоветскую Россию (ограничимся лишь последними работами на эту тему [4–6]). Однако в силу специфики предмета по этой теме подготовлено пока относительно немного исторических исследований [7; 8]. Основной объем «историографии» составляют труды демографов, социологов и антропологов. При этом миграционные потоки из Узбекистана в Россию возросли только относительно недавно, поэтому специальных исследований на эту тему пока немного. «Узбекская» трудовая миграция является наиболее поздней в сравнении с масштабными потоками из других стран Средней Азии. В силу определенной закрытости страны выезд узбекистанцев на заработки начался заметно позже таджикистанцев или кыр-гызстанцев. Помимо непризнания факта активного участия своих граждан в трудовой миграции, для властей страны немалое значение имела и государственная идеология. Она формировала образ Узбекистана как наиболее развитого государства региона, в доле ВВП которого и уровне жизни домохозяйств денежные переводы из-за рубежа не играют решающей роли.

Подробно изучены факторы, «выталкивающие» население на заработки: сочетание естественного прироста, неблагоприятные климатические условия и слабость экономики [1; 9; 10]. Пристальное внимание ученых вызывает цикличность миграции из Узбекистана, ее зависимость от конфигурации российского миграционного законодательства, состояния экономики в условиях кризисных спадов 2008–2009 и 2014–2015 гг. [11–13].

Немало дискуссий вызывает инфраструктура, которую мигранты формируют в пространстве российских городов. Она включает национальнокультурные общества, различные посреднические фирмы, «этнические» СМИ, медицинские центры, кафе и клубы, мигрантские социальные сети и др. Их развитие и расположение связано как с особенностями постсоветского города, сохранением в общем и целом его еще «советской» планировки, так и с особенностями расселения мигрантов. В литературе хорошо описаны закономерности расселения мигрантов, показаны особенности формирования и функционирования их инфраструктуры на материалах Москвы, Красноярска, Екатеринбурга, Томска и др. крупных городов [14–18]. Аналогичные исследования на примере Челябинска не проводились.

Методы исследования

Источниковую базу составили данные переписи населения (2002 и 2010 гг.), статистические сведения о международной миграции в регион, а также материалы включенного наблюдения (93 часа), 34 глубинных интервью с выходцами из Кыргызстана и Узбекистана (в основном узбеками по национальности). Выборка объектов для наблюдения и установления контактов с информантами включала: кафе, парикмахерские, «точки» по продаже одежды на рынках «Китайский» и «Восточный город», жилую застройку и школы возле них, а также общественный транспорт. Основная часть информантов приехала из Ошской области Кыргызстана, выходцы из Узбекистана распределены достаточно равномерно, не образуя четко наблюдаемых земляческих сообществ.

Методологически статья выполнена на стыке истории, качественной социологии и антропологии. Запись бесед на диктофон не практиковалась, велись заметки в дневник наблюдений. После интервью кодировались, имена информантов изменены по их просьбе. Рамки статьи не позволяют в полном объеме воспроизвести все сюжеты, поэтому в основу исследования положено описание нескольких биографий, которые отразили специфику миграционных сценариев «кыргызских» и «узбекских» узбеков. Такой подход позволит рассматривать пребывание мигрантов в более широком контексте, учитывающем их прошлый жизненный опыт, приобретение новых социальных контактов, субъективные точки зрения, интерпретации и т. д. [19–21].

Оптика транснационализма показывает, как периодические перемещения между отправляющим и принимающим обществом формируют динамичное транснациональное пространство [5; 6]. Переключаясь в случае необходимости из одного регистра в другой, его акторы пребывают в раздвоенном состоянии между «там» и «здесь», страной исхода, местом работы и проживания. Поскольку возникает необходимость приспосабливаться к преодолению больших расстояний, использованию новых средств коммуникации, организации периодического движения «туда и обратно», смены в соответствии с этим своих статусов, социальные связи и практики узбекских мигрантов приобретают транснациональный характер [4; 11].

Мигранты не перемещались по фиксированным направлениям между отправляющей и принимающей странами, в которых они задерживаются на длительное время. Мигранты двигаются по слабоструктурированным траекториям, и в этом смысле мы скорее видим циркуляцию между «точками» или локациями временных остановок, где Челябинск становился транзитным пунктом между многими локациями в России и Средней Азии. Мигранты не только перемещались в пространстве, но также быстро и кардинально меняли свою жизнь, место работы, проживания, планы и др. Ответом на возникавшие вызовы, любые изменения жизненных ситуаций и структурных условий «там» и «здесь» становилась мобильность [22].

Результаты и дискуссия

Сравнение численности представителей основных азиатских этнических групп в динамике показывает, что прирост среди узбеков пришелся на последние два десятилетия. В период между 2002 и 2010 гг. их численность возросла в два раза (см. табл. 1).

Таблица 1

Численность представителей азиатских этнических групп на Южном Урале в 1939–2010 гг.

Table 1

The number of representatives of Asian ethnic groups in the South Urals in 1939–2010 Составлено по [16]

|

Этнические группы |

1939 г. |

1959 г. |

1970 г. |

1979 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

Узбеки |

236 |

1807 |

1261 |

1536 |

3475 |

3057 |

6446 |

|

Таджики |

30 |

- |

396 |

697 |

870 |

5125 |

7375 |

|

Кыргызы |

1226 |

231 |

198 |

394 |

931 |

604 |

1410 |

|

Корейцы |

291 |

449 |

404 |

412 |

463 |

959 |

905 |

|

Китайцы |

72 |

- |

60 |

58 |

55 |

192 |

171 |

|

Казахи |

28731 |

22813 |

27559 |

28224 |

33230 |

36219 |

35297 |

Статистика и материалы большинства интервью показывают, что прибытие значительного количества «кыргызских» узбеков связано с периодами политической нестабильности и падением уровня жизни в Кыргызстане после 2005 г. Большинство информантов указывали качестве периода наиболее значительного притока узбеков в регион 2009–2011 гг. (см. табл. 2). Тогда обострение социально-политической ситуации в Кыргызстане повлекло за собой ряд столкновений между кыр-гызами и узбеками. Узбеки из этих регионов составляли заметную долю прибывших из Кыргызстана.

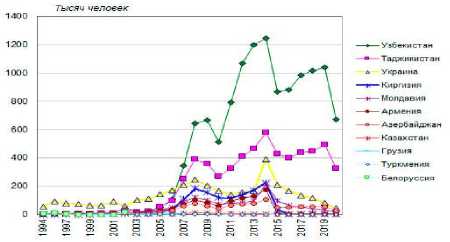

Материалы интервью показали, что начало активной фазы миграции из Узбекистана совпадало с серединой 2000-х гг., когда события в Анди-жане2 послужили для населения толчком к выезду на заработки (рис. 1). Временем «первого прибытия» или получения сведений об удачном опыте трудовой миграции на Южный Урал большинство информантов называло период 2007–2009 гг. (в эти годы как раз достигла своего пика в 16 тыс. официальная численность трудовых мигрантов из Узбекистана в регионе). Затем на фоне кризисных спадов российской экономики и падения курса рубля последовало сокращение численности примерно в 2 раза.

Рис. 1. Численность граждан стран СНГ, осуществлявших трудовую деятельность в России, 1994–2020 гг. (в тыс. чел3.) [22] Fig. 1. The number of citizens of the CIS countries who carried out labor activities in Russia, 1994–

2020. (in thousand people) [22]

Таблица 2

Данные о международной миграции из Кыргызстана и Узбекистана в Челябинскую область в 2000–2019 гг.

Table 2

Data on international migration from Kyrgyzstan and Uzbekistan to the Chelyabinsk region in 2000–

Составлено автором по [2]

|

Год |

Кыргызстан |

Узбекистан |

||||

|

Прибыл |

Выбыл |

Прирост |

Прибыл |

Выбыл |

Прирост |

|

|

2000 |

393 |

41 |

352 |

692 |

85 |

607 |

|

2001 |

191 |

29 |

162 |

370 |

54 |

316 |

|

2002 |

201 |

10 |

191 |

349 |

27 |

322 |

|

2003 |

123 |

7 |

116 |

289 |

24 |

265 |

|

2004 |

72 |

18 |

54 |

197 |

10 |

187 |

|

2005 |

265 |

8 |

257 |

655 |

10 |

645 |

|

2006 |

274 |

11 |

263 |

569 |

18 |

551 |

|

2007 |

557 |

19 |

538 |

808 |

19 |

789 |

|

2008 |

616 |

14 |

612 |

662 |

16 |

646 |

|

2009 |

808 |

34 |

774 |

556 |

8 |

548 |

|

2010 |

529 |

10 |

519 |

424 |

12 |

412 |

|

2011 |

1107 |

56 |

1051 |

666 |

65 |

601 |

|

2012 |

706 |

332 |

374 |

638 |

106 |

532 |

|

2013 |

514 |

204 |

310 |

540 |

109 |

431 |

|

2014 |

561 |

184 |

377 |

909 |

358 |

551 |

|

2015 |

445 |

223 |

222 |

636 |

616 |

20 |

|

2016 |

379 |

196 |

183 |

628 |

334 |

294 |

|

2017 |

339 |

319 |

20 |

467 |

518 |

-51 |

|

2018 |

256 |

228 |

28 |

411 |

463 |

-52 |

|

2019 |

1055 |

345 |

710 |

841 |

499 |

342 |

Сегодня трудовые мигранты из Узбекистана играют важную роль на региональном рынке труда. По данным миграционной службы, ежегодно

3 В 1994–2010 гг. – по данным МВД и ФМС России, включая лиц без гражданства; за 2011–2013 гг. представлено число имевших действующее разрешение на работу на конец года и получивших патенты на осуществление трудовой деятельности у физических лиц за год; 2014–2020 гг. – число имевших действующее разрешение на работу или действующий патент на конец года.

на территории Челябинской области работало до 20 тыс. иностранных граждан. Примерно 46 % в этой доле составляли граждане Таджикистана, а 48 % – Узбекистана. Несмотря на то что иностранная рабочая сила в общей доле занятого населения составляла не более 1–3 %, специфика ее распределения по отраслям создавала определенную напряженность на рынке труда. Большинство трудовых мигрантов концентрировалось в таких сферах, как строительство, торговля и общественное питание, транспорт и сельское хозяйство [24].

Группы узбекских мигрантов отличаются между собой не только численностью, но и особенностями социальной организации. Материалы интервью демонстрируют различный уровень сплоченности. Намного больше устойчивых социальных связей сложилось среди «кыргызских» узбеков – события, совместно пережитые во время погромов, сложного пути и обустройства на новом месте, способствовали сплочению, созданию механизмов взаимопомощи и кооперации (решение проблем с документами, устройство детей в школы и детские сады, поиск жилья и работы, взаимопомощь во время карантинных ограничений весной 2020 г.).

По свидетельству информантов, было как минимум два эпизода, когда они наблюдали самоорганизацию местного узбекского сообщества. В 2010 г., когда в Ошской области начались столкновения (о реакции челябинских узбеков см.: [25]) и весной 2020 г., когда на фоне карантинных ограничений оказывалась помощь и содействие всем выходцам из Средней Азии, попавшим в трудное положение.

Трудовые мигранты из Узбекистана прибывают в основном из Андижанской области, они более мобильны, поскольку не связывают свое будущее с Южным Уралом и нацелены на поиск более высокого заработка. По этой причине Челябинск для них представляет лишь один из транзитных пунктов в их перемещениях между российскими городами и Средней Азией (большинство наших информантов побывали в Москве, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и др.). Их социальные связи ситуативны, широко разветвлены, поскольку социальный капитал, опыт, накопленный мигрантом, является важным залогом успеха мобильного образа жизни.

Проведенное исследование показало, что основу миграции из Кыргызстана и в меньшей степени Узбекистана на Южный Урал, как и в другие части страны, составляли прежде всего семейные пары, чьи несовершеннолетние дети оставались на родине с родственниками [13]. После обустройства родители обычно перевозили детей в Челябинск. Необходимо также помнить, что «кыргызские» узбеки обладали рядом преимуществ по сравнению с «узбекскими» узбеками. Во-первых, Кыргызстан является членом ЕАЭС, что существенно упрощает мобильность в пределах стран этого объединения, во-вторых, официальные позиции русского языка в Кыргызстане прочнее, нежели в Узбекистане. Отсюда более уверенное владение русским языком у «кыргызских» узбеков и заметно большее количество проблем, связанных с языковым барьером у «узбекских» узбеков.

Выводы

Основу местного узбекского сообщества составили «кыргызские» узбеки, тогда как «узбекские» узбеки более мобильны на рынке труда, их миграционные сценарии включают частые возвращения на родину. В большинстве своем «кыргызские» узбеки – это семейные пары, ориентированные на то, чтобы постепенно перевезти в Челябинск своих детей (как правило, это происходило до 18-летия). Это неизбежно вовлекало такие семьи в принимающее общество через систему школьного образования (взаимодействие с другими родителями и педагогами лично или через чаты, участие в организации мероприятий и др.).

Для «узбекских» узбеков характерны периодические возвращения на родину, они часто приезжают на временные заработки, чередуя крупные российские города. Обрастание социальными связями и контактами вне небольших землячеств и локальных групп способствовало более плотной интеграции в принимающую среду, они, по выражению наших респондентов, «удерживают» сильнее, а сценарии возвратных миграций рассматриваются реже. Ориентированные на возвращение узбекские мигранты придерживаются более консервативных взглядов и предпочитают, чтобы их дети как можно дольше воспитывались в Узбекистане.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Челябинской области в рамках научного проекта № 20-49-740007 («Азиатский вектор миграций в Челябинскую область: историческая ретроспектива, прогнозы и риски», 2021) .

Список литературы Узбекские мигранты на Южном Урале: между локальным сообществом и транснациональными практиками (2002-2019 гг.)

- Blondin, S. Environmental migrations in Central Asia: a multifaceted approach to the issue / S. Blondin // Central Asian Survey. - 2019. - Vol. 38. -Iss. 2. - Р. 275-292.

- Максакова, Л. П. Демографический и миграционный потенциал Узбекистана / Л. П. Максакова // Демографическое обозрение. - 2016. - № 1. -С. 83-89.

- Национальность «узбек» вошла в 14 самых многочисленных на Южном Урале. - URL: https://74.ru/text/gorod/2012/10/09/59219311/ (дата обращения: 28.04.2021).

- Абашин, С. Н. Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, транснационализм / С. Н. Абашин // Этнографическое обозрение. - 2012. - № 4. - С. 3-13.

- Faist, T. Towards Transnational Studies: World Theories, Transnationalisation and Changing Institutions / T. Faist // Journal of Ethnic and Migration Studies. - 2010. - Vol. 36. - Iss. 10. - P. 16651687.

- Glick Shiller, N. Transnationalism: A New analytic framework for understanding migration / N. Glick Shiller, L. Basch, C. Szanson Blanc // Annals of New York Academy of Science. - 1992. - P. 1-21.

- Каменских, М. С. Узбеки Перми: история и культура / М. С. Каменских, А. В. Черных. -СПб. : Маматов, 2016. - 64 с.

- Формирование и современное положение среднеазиатских диаспор в России. - Оренбург : Университет, 2013. - 186 с.

- Radnitz, S. Weighing the political and economic motivations for migration in post-soviet Space: The case of Uzbekistan / S. Radnitz // Europe-Asia Studies. - 2006. - Vol. 58. - Iss. 5. - P. 653-677.

- Ubaidullaeva, R. The New Demographic Situation in Uzbekistan / R. Ubaidullaeva, N. Umarova // Sociological Research. - 2001. - Vol. 40. - Iss. 3. -P. 49-55.

- Абашин, С. Н. Возвращение домой: семейные и миграционные стратегии в Узбекистане / С. Н. Абашин // Ab Imperio. - 2015. - № 3. - С. 125-165.

- Абашин, С. Н. Возвращение домой и циркулярная мобильность: как кризисы меняют антропологический взгляд на миграцию / С. Н. Абашин // Этнографическое обозрение. - 2017. - № 3. -С. 5-15.

- Пешкова, В. М. Транснациональные особенности семейной экономики трудовых мигрантов из Средней Азии в России / В. М. Пешкова // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. - 2016. - № 1. -С. 240-255.

- Варшавер, Е. А. Места резидентной концентрации мигрантов в российских городах: есть ли паттерн? / Е. А. Варшавер, А. Л. Рочева, Н. С. Иванова, М. А. Ермакова // Социологическое обозрение. - 2020. - № 2 (19). - С. 225-253.

- Малахов, В. С. Миграция и городское пространство / В. С. Малахов // Журнал исследований социальной политики. - 2020. - № 4 (18). -С. 559-560.

- Пешкова, В. М. Инфраструктура трудовых мигрантов в городах современной России (на примере мигрантов из Узбекистана и Киргизии в Москве) I В. М. Пешкова II Мир России. Социология. Этнология. - 2015. - № 2. - С. 129-151.

- Demintseva, E. Educational infrastructure created in conditions of social exclusion: 'Kyrgyz clubs' for migrant children in Moscow / E. Demintseva // Central Asian Survey. - 2020. - Vol. 39. - Iss. 2. - P. 220-235.

- Varshaver, E. «Homeland-Rooted» or Acquired in the Receiving Society: How Does the Composition of Migrants' «Co-Ethnic» Ties Affect Their Patterns of Integration? / E. Varshaver, A. Rocheva // Journal of International Migration and Integration. -2021. - Vol. 22. - P. 347-368.

- Джанызакова, С. Д. «Здесь и там» в ми-грантских историях выходцев из Кыргызстана в России (случай Томска) I С. Д. Джанызакова II Сибирские исторические исследования. - 2019. -№ 3. - C. 72-86.

- Джанызакова, С. Д. «Предпочитаю работать на себя»: предпринимательство мигрантов из Центральной Азии в сибирском городе (на примере Томска) I С. Д. Джанызакова II Вестник археологии, антропологии и этнографии. - 2021. -№ 1. - С. 188-195.

- Schröder, P. The Institutionalization of Mobility: Well-being and Social Hierarchies in Central Asian Translocal Livelihoods / P. Schröder, M. Stephan-Emmrich // Mobilities. - 2016. - Vol. 11. -Iss. 3. - Р. 420-443.

- Бредникова, О. E. Мобильная занятость мобильного субъекта I О. E. Бредникова II Журнал исследований социальной политики. - 2020. -№ 4 (18). - С. 705-720.

- Щербакова, EM. Иностранная рабочая сила в России по итогам 2020 года I E. М. Щербакова II ДемоскопWeekly. - 2021. - № 901-902. -URL: http://demoscope.ru/weekly/2021/0901/barom 01.php (дата обращения: 25.05.2021).

- Сотрудники Управления по вопросам миграции рассказали об особенностях привлечения к трудовой деятельности иностранной рабочей силы на Южном Урале. - URL: https:II74.мвд.рфI news/item/12014378 (дата обращения: 28.04.2021).

- Челябинский отклик на Ош. - URL: https://74.ru/text/gorod/2010/06/15/58798971/ (дата обращения: 28.04.2021).