В мировой экономике

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128966

IDR: 149128966

Текст статьи В мировой экономике

Минерально-сырьевые ресурсы Земли составляют основу современного существования и развития человечества. Они сформировались в течение длительной истории становления нашей планеты и являются невозобновляемыми. Минерально-сырьевые ресурсы в наши дни стали одним из ведущих геополитических факторов. Их роль в экономике ведущих стран мира становится все более значимой, несмотря на современные идеи глобализации и необходимости сбалансированного развития человечества.

Анализ современного состояния проблемы минерально-сырьевых ресурсов России и мира достаточно полно дан в трудах ряда известных специалистов: С. К. Бежанова, Е. А. Козловского, А. И. Кривцова, И. А. Неженского, B. П. Орлова, В. М. Питерского, B. B. Попова, Д. В. Рундквиста, А. П. Ставс-кого, В. П. Федорчука, Б. А. Яцкевича и многих других [1—17]. В данном обзоре широко использованы работы этих авторов, опубликованные в течение 1994—2007 гг.

Роль минералов в промышленном производстве

B экономике любой страны (в промышленности, сельском хозяйстве, в научных исследованиях) применяется более 100 из 110 встречающихся в природе и искусственно получаемых элементов и их изотопов, образующих в совокупности более 4000 самостоятельных минералов и их разновидностей. Около 1000 из этих минералов, в том числе более 20 синтезируемых, используются непосредственно при производстве соответствующих изделий. Подавляющая масса минералов (более 2000) входит в состав многокомпонентных руд и служит источником получения металлических и неметаллических элементов и их сплавов.

В табл. 1 приведена квалификация путей использования различных видов минерального сырья в хозяйственных комплексах любого государства. Шесть крупнейших минерально-сырьевых держав обеспечивают более 2/3 мирового производства горно-рудной продукции: 1-е место занимают США, 2-е — КНР, 3—4-е — Австралия и ЮАР, 5—6-е — Российская Федерация и Ка- нада. В 1996 г. добыча минерального сырья в России оценивалась в 12.7 млрд дол., из них 2/3 ушло на экспорт (1 млрд дол. — руда, 1 млрд дол. — уголь, 3.8 млрд дол. — алмазы) [10].

Ниже приводятся объемы мировой добычи минерального сырья и его стоимость (в скобках) в 1996 г. [10]:

-

• уран — 37 тыс. т (1443 млн дол., по 39 дол/кг;)

-

• бокситы — 116 млн т (2.9 млрд дол., по 25 дол/т;)

-

• медь — 10 млн т (22.9 млрд дол., по 2290 дол/т;)

-

• молибден — 130 тыс. т (653 млн дол., по 5 дол/кг);

-

• свинец — 2.7 млн т (2.09 млрд дол., по 774 дол/т);

-

• цинк — 6.9 млн т (7.07 млрд дол., по 6.9 тыс. дол/т);

-

• никель — 920 тыс. т (6.9 млрд дол., по 7.5 тыс. дол/т);

-

• кобальт — 20 тыс. т (877 млн дол., по 44 дол/т);

-

• золото — 2210 т (27.6 млрд дол., по 12.47 дол/г);

-

• серебро — 13.6 тыс. т (22.7 млн дол., по 0.167 дол/г);

-

• платина — 135 т (1.7 млрд дол., по 12.87 дол/г;

Т а б л и ц а 1

Основные пути использования минерального сырья [10]

|

Комплексы |

Минеральные компоненты |

|

|

Главные |

Вспомогательные |

|

|

I. Топливно-энергетический |

Нефть, газ, уголь, горючие сланцы, торф, уран, торий, геотермальная энергия, биоэнергетика, энергия рек, морей и океанов, энергия ветра, солнечная и космическая энергия |

Сера, редкие металлы и рассеянные элементы |

|

И.Металлургический |

Черные, цветные, редкие и легирующие металлы, редкоземельные и рассеянные элементы |

Сера, апатит, флюорит, барит, слюда |

|

III. Агрохимический |

Фосфаты, калийные соли, нитраты, сера, карбонаты, цеолиты, бентониты |

Редкие металлы и рассеянные элементы, стройматериалы |

|

IV. Водохозяйственный |

Воды, рассолы, йод, бром, стронций, россыпи тяжелых металлов |

Редкие металлы, сапропель, торф, вивианиты, соли магния, калия |

|

V. Техногенный комплекс и синтетические материалы |

Отвалы бедных руд и вскрышных пород, угольные терриконики, хвосты обогащения руд, искусственные кварцы и алмазы |

Металлургические шлаки, вторичное сырье, искусственное самоцветное сырье |

|

VI. Валютный минеральный комплекс |

Золото, серебро, платиноиды, алмазы, драгоценные камни |

Поделочные и полудрагоценные камни |

-

• алмазы — на 5 млрд дол.;

-

• железная руда — 1.013 млрд т (21.7 млрд дол., по 33 дол/т);

-

• марганцевая руда — 22.8 млн т (2.4 млрд дол., по 2,1 дол за 1 % Mn в 1 т);

-

• хромовая руда — 200 тыс. т (1.5 млрд дол., по 128 дол/т);

-

• титан — на 800 млн дол.;

-

• олово — 200 тыс. т (840 млн дол., по 4.2 тыс. дол/т);

-

• фосфаты — 140 млн т (6.3 млрд дол., по 25 дол/т);

-

• калийные соли — 24.3 млн т (6.3 млрд. дол., по 70 дол/т);

-

• каменный уголь — 3.75 млрд т (82 млрд дол., по 21,9 дол/т).

Обеспеченность стран мира минеральными ресурсами

К концу ХХ в. была установлена степень обеспеченности государств разведанными запасами полезных ископаемых (табл. 2). По этому признаку все страны мира можно подразделить на пять групп: 1) страны, располагающие крупным минерально-сырьевым потенциалом, причем в значительной степени уже освоенным промышленностью, это КНР, США, Австралия, Канада, Индия, ЮАР, Бразилия; 2) страны, обладающие достаточно хорошо развитой горно-добывающей промышленностью, но по ограниченному числу по- лезных ископаемых, к ним относятся Швеция, Норвегия, Германия, Франция, Великобритания, Испания, Польша — в Европе, Мексика, Чили и Аргентина — в Центральной и Южной Америке, Иран, Индонезия, Вьетнам, Монголия, Бирма — в Азии, Нигерия, Конго (бывш. Заир), Алжир, Марокко — в Африке; эти страны значительную часть добываемого ими минерального сырья направляют на экспорт, закупая на полученные средства недостающую им минерально-сырьевую продукцию; 3) страны-монополисты по какому-то одному (или нескольким) виду полезных ископаемых, например: Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и другие нефтепроизводящие государства Ближнего и Среднего Востока, Папуа Новая Гвинея с ее уникальным медно-золоторудным месторождением, Габон с крупными запасами марганца, Исландия, обладающая уникальным резервуаром геотермальной энергии; все эти страны существуют, причем безбедно, за счет эксплуатации своих недр и экспорта получаемой продукции, главным образом нефти; 4) страны с ограниченными минеральными ресурсами — многие государства Западной и Центральной Европы, Африки, Азии, Америки; 5) страны практически без разведанных запасов, кроме общераспрост- раненных полезных ископаемых, в их числе: а) страны без собственной горно-перерабатывающей промышленности (Нидерланды); б) страны, полностью импортирующие минеральное сырье, перерабатывающие его и затем реэкспортирующие готовую продукцию (Япония, Бельгия, Сингапур и др.). Страны пятой группы используют высокие ресурсосберегающие технологии и достижения научно-технического прогресса, чтобы максимально сократить импорт минерального сырья и одновременно увеличить экспорт наукоемкой продукции (наиболее яркий представитель — Япония).

До своего распада СССР был единственной страной в мире, полностью обеспеченной запасами всех видов полезных ископаемых. Сейчас Российская Федерация испытывает недостаток в 21 виде минерального сырья (хромиты, марганцевые руды, бокситы, бариты, титан, уран и др.). Достаточно сказать, что бывшие союзные республики, ставшие странами СНГ, приобрели в свой актив целый комплекс полезных ископаемых, дефицитных сейчас для России: Украина (уголь, уран, железо, марганец, титан, цирконий, ртуть, каолин); Казахстан (нефть, уголь, цветные металлы, фосфаты); Узбекистан (цветные металлы, золото); Туркмени-

Т а б л и ц а 2

Обеспеченность стран мира минеральным сырьем [10]

|

Степень обеспеченности стран собственными минеральными ресурсами и их потребление |

Страны |

Основные виды минерального сырья |

Обеспеченные основными видами минерального сырья

Минерально-сырьевые ресурсы ведущих стран мира

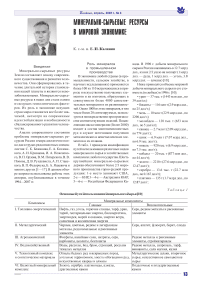

Человечество вступает в XXI в. своей истории. К числу ведущих стран мира с развитой экономикой относятся США, 15 стран Европейского Союза (Бельгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Дания, Ирландия, Великобритания, Греция, Испания, Португалия, Австрия, Финляндия, Швеция), Япония, Канадя, Австралия. К этой группе можно отнести также Китай и Россию, являющихся одними из крупнейших в мире продуцентов и потребителей минерального сырья [1, 15].

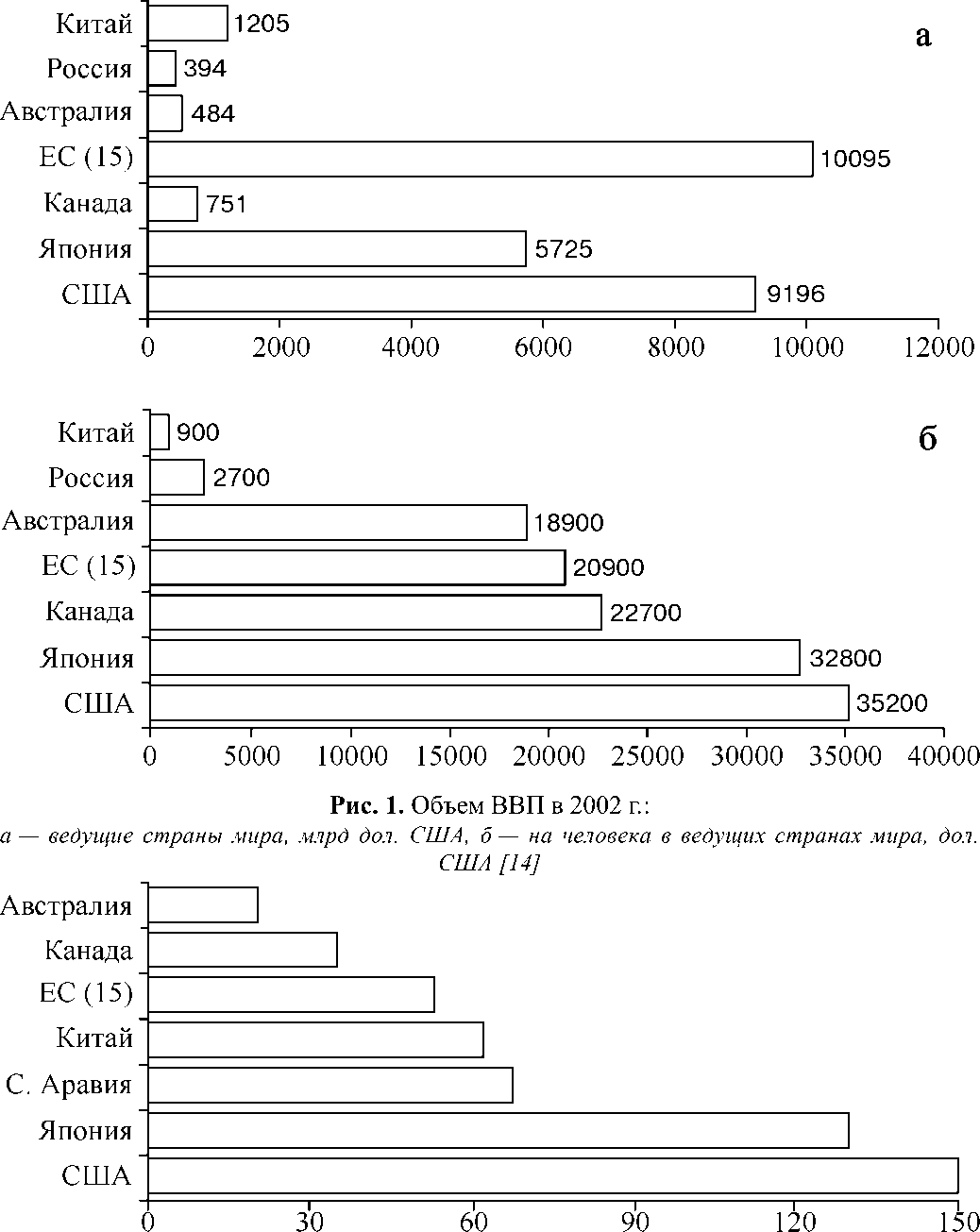

Все эти государства входят в список ведущих сырьевых держав мира (рис. 1, 2), так как их вклад в общемировую добычу полезных ископаемых и в производство из них сырьевой продукции разных стадий переработки

Рис. 2. Объемы добычи минерального сырья в главных сырьевых державах мира, млрд дол. США [14]

весьма высок. При этом США, страны ЕС и Япония в самых больших объемах потребляют минеральные ресурсы, производя около 2/3 общемирового валового продукта. Отрасли тяжелой промышленности США, стран ЕС и Японии занимают ведущие позиции в мире по производству черных и цветных металлов. При этом они в основном работают на импортном сырье, в то время как Китай и Россия, а также развивающиеся страны в максимальной степени используют собственную минерально-сырьевую базу. Значительную часть сырьевых ресурсов, применяемых металлургической промышленностью США, стран ЕС и Японии, составляет вторичное сырье. В российской промышленности этот вид ресурсов используется в очень скромных объемах. В последние десятилетия ХХ в. в США происходило абсолютное сокращение объемов производства сырьевой и металлургической продукции, что свиде- тельствует о начале постиндустриального этапа развития экономики США. Аналогичная картина наблюдается и в странах ЕС. В США объемы безвозвратных потерь газа на промыслах сократились в последние годы в три раза, а в нашей стране они растут пропорционально объемам добычи нефти. Практически вся разница между товарной и валовой добычей в России приходится на сжигаемый газ, а в США — на газ, закачиваемый в пласт для поддержания пластового давления и последующего увеличения объемов извлекаемой нефти и конденсата [15].

Страны с развитой экономикой потребляют гораздо больше минеральных ресурсов, чем производят. На США, ЕС и Японию приходится 2/3 общемирового потребления. При этом они более рационально используют минеральное сырье. Энергоемкость ВВП в США в 3 раза, ЕС и Японии — в 5 раз ниже, чем в России. Потери полезных ископаемых при добыче и переработке в нашей стране на порядок выше, а использование вторичного сырья — на два порядка ниже, чем в странах с развитой экономикой. В ближайшей перспективе давление развитых стран мира на минерально-сырьевые базы стран-экспортеров будет только расти. Россия, будучи крупнейшим экспортером сырья, должна учитывать неизбежность усиления такого рода воздействия на ее минеральносырьевую базу.

Мировая добыча полезных ископаемых. Стоимость минерального сырья

Извлеченные из недр полезные ископаемые непосредственно вовлекаются в технологическое производство или подвергаются серии переделов согласно схеме: руда—концентрат—металл— изделия. В такой последовательности ценность продукции пошагово возрастает минимум на порядок. Например, в схеме бокситовая руда—глинозем— металлический алюминий стоимость конечной продукции в сотни раз выше исходного сырья. Так, 1 т алюминия, получаемого из 5 т бокситов, стоит в 50 раз дороже первичного сырья [14].

Объем добычи полезных ископаемых определяется их текущим потреблением. Существенные складские запасы минерального сырья (кроме стратегических), как правило, не создаются. Наиболее целесообразны резервные накопления энергоносителей в подземных газо- и нефтехранилищах, а так- 15

Накопленная мировая добыча основных полезных ископаемых в 1950—2005 гг. [7]

Экономическим показателем значения минерально-сырьевых ресурсов являются доллары, а не тонны. В 2000 г. стоимость добытого минерального сырья в США составляла около 40 млрд дол. (1.4 % ВВП), а стоимость продуктов переработки — приблизительно 429 млрд дол. (4.2 % ВВП). Это отвечает современному постиндустриальному статусу экономики США [7].

Из 60 видов полезных ископаемых, используемых в США, 16 полностью импортируется: потребление 11 видов — более чем на 74 % за счет ввоза; еще для 11 импорт составляет 50—75 % потребления; ввоз следующих 11 видов минерального сырья колеблется от 25 до 50 %; импорт 11 остальных видов — в диапазоне 5—25 % [7].

В 2002 г. Mineral Information Institute (Golden, Colorado) оценил массы полезных ископаемых, которые потребуются каждому родившемуся американцу на всю его жизнь. Это в пересчете на одного человека в год составляет: меди — 10 кг, глины — 125 кг, солей — 133 кг, цинка — 6 кг, камней, песка и гравия — 10 т, нефти — 5 т, цемента — 407 кг, газа — 2.2 тыс. м3, полезных руд — 253 кг, Pb — 6 кг, бокситов — 34 кг, фосфатов — 123 кг, угля — 3.4 т, Au — 720 мг, других металлов и минералов — 366 кг.

Сводные данные по мировому минерально-сырьевому обеспечению за 16

предыдущее столетие практически недоступны. В СССР мировая добыча полезных ископаемых централизованно анализируется с 1950 г., а мировые запасы — с 1970 г. Эти работы выполнял ВГФ (ныне Росгеолфонд). В начале 1980-х гг. эти функции выполняла ВНИИ-Зарубежгеология, а с 1997 г. соответствующие обзоры издает ИАЦ «Минерал». С 1991 г. мониторинг мировой минерально-сырьевой базы был организован в ЦНИГРИ с глубиной ретроспективы по добыче до 1950 г., по запасам до 1970 г. На этой основе в 1995 г. были оценены состояние, использование и развитие мировой минерально-сырьевой базы с прогнозом до 2025 г.

Масштабы масс полезных ископае мых, извлеченных из земных недр за последние 55 лет (1950—2005 гг.) показаны в табл. 3. Характерно, что по многим полезным ископаемым накопленная добыча за последние 10 лет (1995— 2005 гг.) составляет от 30 до 60 мас. %, добытых за предшествующие 45 лет (1950—1995 гг.). Это отражает резкий рост мирового минерально-сырьевого обеспечения к рубежу XX и XXI вв.

В России минерально-сырьевой сектор пока доминирует в национальной экономике за счет экспорта первичного сырья. В дальнейшем очевиден последующий рост добычи минерального сырья не только в экспортных целях, но и в связи с необходимостью расширения внутренней инфраструктуры и углубленной переработки полезных ископаемых.

В 1998 г. мировая добыча твердых полезных ископаемых составила 25 млрд т, что в стоимостном выражении эквивалентно 1200 млрд дол. или 5 % от мирового ВВП. В частности, в Канаде, в 1999 г. было 3.8 % от ее ВВП, в Бразилии — 8.3 %. В России сырьевой сектор (топливно-энергетический комплекс, добыча металлов и лесные ресурсы) в 1999 г. обеспечил 50 % ВВП (около 90 млрд дол.). Доходы лишь одной компании «Норильский никель» в 2000 г. составили 2 % российского ВВП. На мировом рынке доход России от продажи ресурсов в 1999 г. достигал, (в млрд дол.): от продажи нефти — 22.8 (130 млн т), газа — 12.4, золота — 1.5, алмазов — свыше 1, платиноидов — 1, никеля, железа — 2. Крома того, на мировой рынок поставляется алюминий, изготавливаемый на 50 % из импортируемого сырья [3]. Стоимость сырья, ежегодно извлекаемого в последние годы из российских недр, составляет от 95 до 105 млрд дол. В США и Китае этот показатель в 1.5 раза больше [12].

Российская Федерация обладает значительными запасами минеральносырьевых ресурсов. По запасам никеля, природного газа (33 % мировых запасов) Россия занимает первое место в мире, по запасам нефти — второе после Саудовской Аравии, угля — третье место после США и Китая, золота — третье место после ЮАР и США. Ресурсный комплекс России обладает развитой добывающей, перерабатыва-

Т а б л и ц а 4

Масштабы крупных и суперкрупных месторождений [13]

|

Вид сырья |

Что подсчитано |

Единицы измерения |

Крупные, от |

Суперкрупные, от |

|

Серебро |

Ag |

т |

10000 |

30000 |

|

Алюминий |

А12О3 |

млн т |

40 |

250 |

|

Золото |

Au |

т |

300 |

1000 |

|

Бор |

В7О3 |

млн т |

2 |

20 |

|

Бериллий |

ВеО |

тыс. т |

5 |

25 |

|

Кобальт |

Со |

« |

50 |

500 |

|

Хром |

Сг2Оз |

млн т |

4 |

40 |

|

Цезий |

Cs |

тыс. т |

2 |

20 |

|

Медь |

Си |

млн т |

5 |

30 |

|

Алмазы |

Алмазы |

млн карат |

20 |

200 |

|

Фтор |

Флюорит, криолит |

млн т |

2 |

20 |

|

Железо |

Fe |

« |

100 |

1000 |

|

Ртуть |

Hg |

тыс. т |

10 |

100 |

|

Поташ |

К2О |

млн т |

1000 |

200 |

|

Литий |

Ы2О |

тыс. т |

100 |

1000 |

|

Марганец |

Мп |

млн т |

20 |

100 |

|

Молибден |

Мо |

тыс. т |

100 |

1000 |

|

Ниобий |

Mb |

« |

100 |

1000 |

|

Никель |

Ni |

« |

500 |

5000 |

|

Фосфор |

р2о5 |

млн т |

40 |

400 |

|

Свинец |

Pb |

« |

1 |

5 |

|

Платиноиды |

ZPGE |

т |

100 |

1000 |

|

Сурьма |

Sb |

тыс. т |

25 |

250 |

|

Мусковит листовой |

Забойный сырец |

« |

20 |

100 |

|

Флогопит листовой |

« |

« |

50 |

500 |

|

Олово |

Sn |

« |

50 |

250 |

|

Тантал |

Та |

« |

2 |

25 |

|

Титан |

тю2 |

млн т |

2 |

20 |

|

Редкие земли |

STR7O3 |

тыс. т |

100 |

1000 |

|

Уран |

и |

« |

20 |

100 |

|

Ванадий |

V2O5 |

« |

250 |

1500 |

|

Вольфрам |

WO3 |

« |

50 |

500 |

|

Цинк |

Zn |

млн т |

2 |

10 |

|

Цирконий |

ZrO2 |

тыс. т |

150 |

1500 |

дят 103 месторождения меди, 99 — золота, 55 — свинца, 41 — молибдена, 24 — сурьмы, 22 — олова [3].

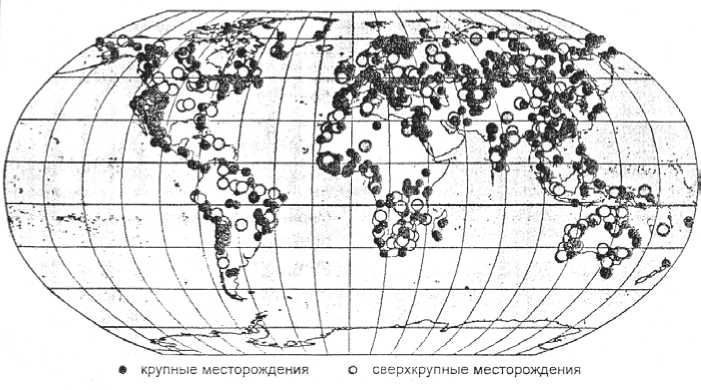

Г. Р. Бекжанов (Казахстан) отметил, что мировое производство руд обеспечивают 1500 крупных и сверхкрупных месторождений, что составляет лишь 0.5 % от общего их числа.

В Российской академии наук в 2003 г. были начаты работы по программе «Крупные и суперкрупные месторождения стратегических видов минерального сырья: геологические особенности, условия формирования, фундаментального комплексного освоения и глубокой переработки». В ходе работ по программе была составлена «Металло-геническая карта крупных и сверхкрупных месторождений мира» масштаба 1: 25 000 000 (главный редактор Д. В. Рундквист). Она содержит систематизированную подборку информации о 1086 месторождениях таких рангов по важнейшим металлическим и неметаллическим полезным ископаемым. Масштабы крупных и суперкрупных месторождений в единицах измерений от тонн до миллионов тонн показаны в табл. 4 [13].

Удельный вес месторождений-гигантов (месторождений мирового класса) в общем балансе добычи неуклонно возрастает, а по некоторым группам полезных ископаемых (платина, цветные металлы, алмазы, золото, минеральные соли) являются доминирующим. По данным экспертов ООН, около 63 % запасов рудных полезных ископаемых сосредоточено в крупных и сверхкрупных месторождениях, а их число составляет не более 10 % общего их количества (рис. 3).

В начале XXI в. около 90 % Fe, U, Mo, платиноидов, алмазов, Nb и Ta, ющей инфраструктурой и мощным научно-техническим потенциалом. Суммарная ценность минерально-сырьевой базы России по разведанным и оцененным запасам всех видов полезных ископаемых составляет не менее 28 трлн дол. США, однако оценка их рентабельной части составляет лишь 1.5 трлн дол. США [4, 11].

Мировые месторождения-гиганты

Общей тенденцией в мировом минерально-сырьевом комплексе в настоящее время является нацеленность на месторождения-гиганты. Всего известны 486 рудных гигантов и 61 супергигант в 446 районах мира. В их число вхо-

Рис. 3. Схема размещения крупных и сверхкрупных рудных месторождений мира [5]

свыше 80 % Cu, Cr, Sn, W, Al, свыше 75 % Mn, Au, Ni, и Со извлекались из крупных и сверхкрупных месторождений [5]. В условиях большого размаха цен именно месторождения-гиганты способны обеспечить максимальную стабильность и устойчивое развитие мировой экономики.

К сожалению, в России разрабатывается менее половины уникальных месторождений. Это Норильск (Cu, Ni, платиноиды), месторождения Курской магнитной аномалии и Костомукша (Fe), Апатиты и Ловозеро (Кольский п-ов), алмазоносные месторождения Якутии, Олимпиадинское золото. И до сих пор не осваиваются такие уникальные объекты, как Сухой Лог (Au, Pt), Удокан (Cu, Au, Ag), Томтор (Nb, TR, Sr), Пырканайское (Sn), Холодненское (полиметаллы, Pb, Zn, Cu), Ярегское (Ti) и другие. Для реализации этих планов требуются значительные инвестиции [12].

Минеральные ресурсы Мирового океана

Освоение минеральных ресурсов континентального шельфа и Мирового океана становится важнейшим направлением мировой экономики. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый океаны, окраинные и внутренние их моря занимают площадь 361 млн км2, что составляет 70.8 % поверхности Земли. Шельфу принадлежит 7 % площади океана. Прибрежные государства имеют приоритет в экономическом использовании шельфа на расстоянии 200 миль от берега. На удалении 350 миль от базисных линий (или 100 миль от изобаты 2500 м) находится «открытое» море — общее достояние человечества (как Антарктида), наименее изученная и практически неосвоенная часть Земли [10].

Минеральные ресурсы глубоководных участков Мирового океана представлены железомарганцевыми, ко-бальтомарганцевыми, фосфоритоносными конкрециями, полиметаллическими сульфидами и металлоносными илами. Выявлен новый и весьма перспективный тип океанических рудных месторождений — сульфидные купола — с запасами полиметаллических руд в десятки миллионов тонн. Руды океанических месторождений позволяют получать высококачественную продукцию, извлечение металлов при переработке железомарганцевых конкреций составляет, %: по никелю — 90—94, по

Т а б л и ц а 5

Минеральные ресурсы (в млн т) дна океанов и морей и континентов, млн т [10]

|

Ресурсы |

Мировой океан |

Суша |

|

Медь |

760 |

1360 |

|

Никель |

684 |

130 |

|

Кобальт |

446 |

17 |

|

Марганец |

22600 |

5850 |

|

Цинк |

540 |

1800 |

|

Золото, т |

25780 |

65000 |

|

Серебро |

1.3 |

1.1 |

|

Молибден |

39.7 |

20.4 |

|

Платина, тыс. т |

9.8 |

4.3 |

меди — 83—88, по кобальту — 86—92, по марганцу — 74—82.

На шельфе морей сосредоточены крупнейшие месторождения углеводородного сырья — нефти и газа, а на большой глубине — газогидратов. Годовая добыча «морских» полезных ископаемых обеспечивает 20 % (789 млн т) мирового производства нефти, 19 % (247 млрд м3) природного газа, 14 % (28 тыс. т) олова, около 1 % (1 т) золота [10].

Вода морей и океанов содержит практически все элементы таблицы Менделеева. В извлекаемых количествах в ней присутствуют поваренная соль, соли магния, калия, йод, бром. При интенсивном испарении в лагунах и заливах (типа Кара-Богаз-Гол) идет накопление галоидных и сульфатных соединений. В офшорных зонах морей и океанов формируются крупные месторождения рудных (россыпи магнетита, ильменита, циркона, монацита, рутила) и нерудных (песок, галька, биогенные кластиты, фосфориты) полезных ископаемых. Известны даже россыпи янтаря (Балтика) и алмазов (Южная Африка). Экспериментально доказана возможность извлечения из морской воды золота и урана.

Из табл. 5 видно, что океанические ресурсы никеля, марганца, молибдена и особенно кобальта существенно превосходят ресурсы аналогичных металлов на континентах.

Приведенная количественная характеристика минерально-сырьевого потенциала глубоководных районов Мирового океана свидетельствует об огромном значении его ресурсов для будущих нужд человечества (табл. 5).

Общая природная ценность минерального сырья Мирового океана составляет по минимальным оценкам более 35 трлн дол. США, что в два раза превышает природную ценность ресурсов меди, никеля, кобальта, цинка, марганца, серебра, золота в оцененных объектах, расположенных на материках. В качестве попутных компонентов могут быть получены также железо, марганец, сера, платиноиды, кадмий, селен, редкоземельные элементы. Изучение и промышленное освоение этого потенциала регулируются Конвенцией ООН по морскому праву, принятой в 1982 г.

Широкое освоение минеральных ресурсов Мирового океана рассматривается правительствами и деловыми кругами промышленно развитых стран как один из основных путей решения энергетической и сырьевой проблем, получения ряда военных и политических преимуществ. Наиболее активно в освоении минерально-сырьевых ресурсов Мирового океана участвуют США, Япония, Германия, Франция, КНР, Индия. Развитие техники достигло такого уровня, что эксплуатация подводных месторождений дна океана за пределами национальной юрисдикции является принципиально осуществимой.

Таким образом, минеральные ресурсы Мирового океана являются новым и реальным источником вышеперечисленных полезных ископаемых, освоение которых в обозримом будущем будет способствовать компенсации дефицита, назревающего из-за истощения недр суши (особенно по нефти и газу).

Техногенные минерально-сырьевые ресурсы

Проблема дефицита минерального сырья делает актуальным поиск его дополнительных источников. Так, по оценке В. П. Орлова: «…Именно в ХХ веке из недр извлечено и использовано почти 100 % многих видов полезных ископаемых, добытых за всю историю человечества, — нефти, газа, урана, ред- ких металлов, минеральных удобрений; до 85—90 % — угля, черных и цветных металлов» [9, стр. 3].

Большие перспективы в решении этой проблемы кроются в возможности вовлечения в разработку техногенных месторождений — скоплений минеральных веществ на поверхности Земли или в горных выработках, представляющих собой отходы горного, обогатительного, металлургического и других производств. Горно-промышленные отходы могут подойти по количеству и качеству для промышленного использования, которое становится реальным по мере развития технологии их переработки и изменения ее условий.

За рубежом из горно-промышленных отходов с помощью различных видов выщелачивания и других технологий получают более 40 % годового объема меди, 35 % золота и значительную долю других металлов. В США уже в 1993 г. доля вторичного сырья в производстве цветных металлов составляла: по меди — 55 %, вольфраму — 28 %, никелю — 25 %. В штате Монтана США из отвалов рудника Мандиски, содержащих 0.84 г/т Au и 2.8 г/т Ag, получают ежегодно 2 т золота и 4 т серебра. В штате Мичиган из хвостов обогащения (Cu — 0.3 %) извлекается 60 % меди. В Канаде из отходов медно-рудных предприятий, содержащих 0.45 % Cu, достигается извлечение 40 % Cu, благодаря новым способам обогащения (путем кучного выщелачивания — кислотного, кучного, пиритного и бактериального). В ЮАР из отвалов золо-тоизвлекательных фабрик при содержании 0.53 г/т Au и 40 г/т U получают 3.5 т золота и 696 т урана в год. В Болгарии из отходов, содержащих 0.10— 0.15 % Cu, получают медный концентрат, себестоимость которого в три раза ниже, чем при получении его из природного сырья [6].

В России наибольшее количество отходов накоплено в регионах с развитой горно-добывающей и металлургической промышленностью (на Урале, в Мурманской, Белгородской, Тульской, Кемеровской областях, Приморском крае).

Из недр России извлечено и находится в отвалах и хвостохранилищах около 80 млрд т горных пород и отходов переработки полезных ископаемых. Особенно много отходов образуется на предприятиях угольной промышленности — 1960 млн т в год. На предприяти- ях других отраслей их тоже немало: черной металлургии — 630, цветной металлургии — 374, химической промышленности и производства минеральных удобрений — 270, промышленности строительных материалов — 265 млн т в год [2].

Примерно 67 % вскрышных пород железорудных месторождений пригодны для производства стройматериалов (щебня — 30 %, цемента — 24 %, керамических стеновых материалов — 16 %). Породы вскрыши Костомукшского месторождения (Карелия) могут применяться в производстве фаянса и технической керамики, эмалей, цветного стекла. По ориентировочной оценке в отходах медной, свинцово-цинковой, никель-кобальтовой, вольфрамомолибденовой, оловянной, алюминиевой подотраслей промышленности России содержится более 8 млн т Cu, 9 млн т Zn, 1 млн т Pb, 2.5 млн т Ni, 33.5 млн т Al2O3, 600 тыс т Sn, 200 тыс т Мо, 1 тыс т Au, 12 тыс т Ag. Резервы полезных компонентов в накопленных отходах равноценны открытию многих новых месторождений [17]. Примером ценности горнопромышленных отходов являются отвалы и хвосты медно-никелевых руд Норильского рудного узла. Несовершенная технология извлечения металлов (Pt, Au, Ag) привела к переходу значительного количества платиноидов в хвосты и промпродукты.

С 1996 г. в России была принята Федеральная целевая программа «Переработка техногенных образований Свердловской области». За пять последующих лет (до 2001 г.) в рамках этой программы были выполнены работы на сумму 1318.4 млн руб. Только в одном 2001 г. было переработано 11.6 млн т техногенных образований (отходов металлургического комплекса и шлаков цветной и черной металлургии — 5289.3 тыс. т, отходов добычи и обогащения — 6353.6 тыс. т и 48.5 т прочих отходов). Из этих отходов было изготовлено продукции на сумму более 2 млрд руб., в том числе медного концентрата — 13.3 тыс. т, черной меди — 14.1 тыс. т, рафинированной меди — 4.9 тыс. т, металлопродукта — 487 тыс. т, железа — 57.3 тыс. т, феррохрома — 2.4 тыс. т, асбеста — 37.9 тыс. т, строительного щебня — 4.3 тыс. т, строительных песков — 456.3 тыс. т, сульфата алюминия — 32.4 тыс. т, глиноземный полупродукт различных марок [6].

На примере положительного опыта переработки техногенных образова- ний в Свердловской области необходимо наладить извлечение сопутствующих элементов из руд при разработке ресурсов других освоенных горно-рудных районов: Курской магнитной аномалии, Ловозера и комбината «Апатит» на Кольском п-ове (в том числе нефелинитов на алюминий), Костомукши в Карелии, Качканара на Урале, а также новых супергигантов: Сухого Лога в Иркутской области, Томтора в Якутии и др. [12].

В сложившейся ситуации с учетом общего состояния минерально-сырьевой базы страны настоятельной необходимостью является развитие единого технологического цикла добычи и переработки полезных ископаемых до уровня вовлечения в хозяйственный оборот техногенных отходов: добыча — переработка — размещение отходов — утилизация. Интерес к техногенным ресурсам будет возрастать по мере истощения запасов крупных месторождений не только в России, но и в других странах мира. Применение новейших технологий разведки, добычи и комплексной переработки минерального сырья со временем станет гораздо большим богатством, чем даже обладание крупными запасами природных ресурсов [9].

Заключение

Без топливно-энергетических ресурсов ни Россия, ни мир в XXI веке не останутся. Однако в структуре их стоимости все больше будут возрастать затраты на научно-технологическую составляющую. Россия благодаря природным особенностям территории суши и шельфа является крупнейшей сырьевой державой, обладающей уникальными запасами целого ряда полезных ископаемых, пользующихся спросом на мировом рынке. Поэтому торговля сырьем и продуктами его переработки — это условия комфортного существования в мире. Базовые отрасли промышленности — геологоразведка, горное дело, нефте- и газодобыча, а также переработка сырья — будут определяющими в экономике страны на многие десятилетия. Необходимо всемерное расширение объемов изучения и освоения ресурсов шельфа и Мирового океана [9, 11]. И, наконец, «…гар-монизация национальных законодательств в сфере доступа к разработке недр и глобализация сырьевого рынка являются необходимыми условиями для поддержания минерально-сырье- 19

вого равновесия и сбалансированности потребностей с природными возможностями — независимо от политического и государственного раскроя мира» [9, стр. 6].

Список литературы В мировой экономике

- Бежанов С.К. Минерально-сырьевая основа экономической группировки стран мира // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. 2004. № 5-6. С. 93-96.

- Боков В.Г. и др. Богатство в отвалах (проблемы утилизации горнопромышленных отходов в России) // Центр, 1994. № 8-9.3. Борисенок В.П., Соколов Б.А.

- Старостин В.И. Горно-геологический комплекс России в условиях глобализации мировой экономики // Вестник МГУ Сер. 4. Геология, 2002. № 2. С. 3-9

- Бурцев И.П., Калинин Е.П., Бурцева И.Г. Республика Коми в минерально-сырьевом потенциале России. Сыктывкар: Геопринт, 1997. 72 с.

- Картузов А.Ф., Рундквист Д.В., Черкасов С.В. Мировые тенденции развития минерально-сырьевого сектора экономики // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление, 2006. № 6. С. 84-88.