В ожидании ледохода: социальные аспекты разрушительных наводнений в сельской Якутии (кон. ХХ - нач. XXI вв.)

Автор: Винокурова Лилия Иннокентьевна, Филиппова Виктория Викторовна, Сулейманов Александр Альбертович, Григорьев Степан Алексеевич

Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv

Рубрика: Ракурсы социальной динамики

Статья в выпуске: 1 (35), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе результатов полевых исследований, проведенных авторским коллективом летом 2015 г. в населенных пунктах Олекминского района Республики Саха (Якутия), проанализированы социальные последствия наводнений, обрушившихся на местное население в конце XX - начале XXI вв. В связи с этим показана ретроспектива наиболее разрушительных наводнений в районе, рассмотрены социальные стороны и гендерные аспекты преодоления возникших в связи с ними критических ситуаций в анализируемый период, и в частности, история переселения жителей села Кыллах в село Даппарай - пионерного опыта проведения подобных мероприятий в Якутии.

Север, якутия, сельские сообщества, стихийные бедствия, наводнения, социальные последствия, гендерные роли

Короткий адрес: https://sciup.org/170175629

IDR: 170175629 | УДК: 632.123.1(571.56)9209/9219

Текст научной статьи В ожидании ледохода: социальные аспекты разрушительных наводнений в сельской Якутии (кон. ХХ - нач. XXI вв.)

Введение:актуальность и историография темы

Противостояние населения последствиям стихийных бедствий и адаптация к ним в условиях меняющегося климата стали актуальной проблемой для всего мира. В последние десятилетия регионы Российской Федерации нередко подвергаются крупным наводнениям, последствия которых особенно разрушительны для арктических и северных территорий с их низкой способностью к природной регенерации и специфической дороговизной восстановительных работ. Так, череду разрушительных наводнений пережила Республика Саха (Якутия) – крупнейший по территории субъект федерации. Растущую динамику прямого ущерба можно проследить по открытым источникам, включая СМИ. Они свидетельствуют, что за период с 1998 г. по 2013 г. республика потеряла более 17 млрд. руб. [7], и речь идет только о материальных ценностях.

В Якутии, по данным последней Всероссийской переписи 2010 г., проживало 958,5 тыс. чел., из них в сельской местности – 344 тыс. чел. [11]. Следует указать, что сельские районы по настоящее время остаются местом проживания в основном коренных народов: якутов-саха, эвенков, эвенов, долган, чукчей и юкагиров, сохраняющих традиционную хозяйственную деятельность. В последние десятилетия сельские сообщества сталкиваются с большими трудностями в своём развитии, продолжают противостоять значительному количеству внутренних и внешних проблем. Традиционное хозяйствование, основанное на использовании природных ресурсов, в первую очередь, земли и воды, обусловливает высокую степень зависимости сельских жителей от природных и климатических явлений.

По изучаемой проблеме существует широкий круг литературы, относящейся к тематике глобального изменения климата, стихийных бедствий природного происхождения и судеб коренных народов, проживающих в сельской местности и ведущих традиционный образ жизни. Поле нашего научного интереса пока ограничено территорией Якутии, но в силу ее географического расположе- ния историография расширяется за счет исследований мировой и отечественной Арктики и Севера в указанных контекстах.

Избегая обзора всей литературы, отметим наиболее близкие к представленной теме. Российские ученые активно рассматривают проблемы глобального потепления, связанных с ним изменений климата в зоне вечной мерзлоты. На региональном материале различные аспекты жизнедеятельности людей в условиях процессов изменения климата и стихийных бедствий рассмотрены преимущественно представителями естественных наук [9, 10, 38].

Проблема частично получила отражение в публикациях результатов междисциплинарных проектов по вопросам традиционного природопользования коренных народов Арктики в свете меняющихся социально-экономических и природно-климатических условиях. В последнее время обозначился интерес к теме со стороны гуманитариев, в т.ч. создаются базы данных традиционных знаний коренных народов Арктики по вопросам адаптации к изменениям климата (например, вебсайт «Адаптация к изменениям климата: традиционные знания коренных народов Арктики и Крайнего Севера», подготовленный Институтом ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании).

Работы по восприятию сельским населением изменений климата есть у Л.И. Винокуровой, сюжеты стихийных бедствий в сельской местности освещены С.И. Бояковой, В.В. Филипповой и В.Б. Игнатьевой [3, 4, 5, 26]. На материалах региона гендерные аспекты воздействия изменения климата на жителей сельских поселений изучали В.В. Филиппова и Л.И. Винокурова [27, 32, 33, 37].

Вопросы социальных и экономических последствий масштабных наводнений активно разрабатываются в зарубежной историографии. В последнее время взаимоотношения сельских аборигенных общин с меняющейся природой Севера и Арктики рассматривают коллеги из Норвегии, Финляндии, Канады, США. В частности, затронутые в коллективном труде «Community adaptation and vulnerability in Arctic regions» аспекты жизнедеятельности коренного населения в условиях климатических угроз созвучны с теми, которые исследовались и нами [30]. К теме статьи близки работы об адаптации к глобальному изменению климата общин коренных народов, ведущих традиционное хозяйство. Мы согласны с тем, что последствия изменения климата и связанные с этим стихийные бедствия напрямую угрожают устойчивому развитию общин, жизнедеятельность которых базируется на использовании природных ресурсов [35].

В связи с тем, что нами исследовалась сельская местность республики, подчеркнем: основная часть зарубежных исследований в координатах «климат – стихийные бедствия – сельские общины» выполнена с «южным профилем», они базируются на материалах засушливых или тропических ландшафтов южного полушария. Это усиливает историографическую ценность предлагаемых исследований на материалах Российского Севера. Несмотря на очевидность гендерных вызовов, обусловленных изменениями во внешних условиях жизни на Севере, они рассматриваются недостаточно. В зарубежной историографии гендерные аспекты адаптации к меняющемуся климату интерпретируются давно – с 1990-х гг. [31, 34, 36]. Следует подчеркнуть, что современные социальные процессы в сельской Якутии мало изучены в целом. Редко становятся предметом научного интереса такие аспекты сельской жизни, как сельская повседневность, восприятие изменений в окружающей среде, социальное благополучие общин. В гуманитарной науке не аккумулирован и не анализируется опыт программ по профилактике и ликвидации последствий стихийных бедствий. Между тем в Якутии по действующей Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод от 27 мая 2010 г. переселено одно и планируется переселить еще 91 село [21]. Здесь скрыт целый пласт социальных вызовов для населения, явных или латентных угроз целостности, устойчивости и безопасности жизнедеятельности. Авторы предполагают, что в обозримом будущем проблема только актуализируется и необходим научный анализ процессов социальной адаптации сельского населения к стихийным бедствиям, включая разрушительные наводнения.

Наводнения на Лене:история и новые угрозы

По всему миру наличие реки или иного крупного водоема – условие человеческой жизнедеятельности. Река в России не только кормилица, но и дорога, связывающая всех живущих вдоль нее. В Якутии продолжительная зима превращает русла рек в участки автодорог, позволяющих осуществлять не только пассажирские, но и грузовые перевозки по всей территории. В республике есть населенные пункты, куда автотранспорт может дойти только по зимнику. Издавна скотоводческое и земледельческое население края стремилось селиться вдоль жизнеобеспечивающих рек и крупных озер. В традиционном фольклоре коренных народов Якутии река – сакральное одушевленное существо, мать-кормилица, имя которой не произносится в обыденной речи. Представляется, что пиетет по отношению к рекам и озерам подпитывался также пониманием все опасностей и угроз, таившихся в любой воде. Большие наводнения всегда были серьезной угрозой для сельских общин.

Накопление и изучение данных о наводнениях в Якутии привело нас к изучению локального опыта противостояния стихийным бедствиям и адаптации населения к их социальным последствиям. Нами было предпринято специальное исследование. Оно включило в себя сбор и анализ материалов о локальных проявлениях изменения климата в Якутии, о социальных последствиях наводнений в сельских поселениях республики. Летом 2015 г. при поддержке РГНФ и Республики Саха (Якутия) в рамках научного проекта №15-13-14603 была организована экспедиция в Олекминский улус (район), переживший ряд разрушительных наводнений. Основное внимание было уделено Кыллахскому наслегу, население которого было переселено из села Кыллах в село Даппарай именно из-за тяжелейших последствий весенних половодий.

Главный район исследования – Кыллахский наслег – находится в южной Якутии и входит в состав Олекминского района. Административный центр наслега – село Даппарай – расположен к юго-западу от г. Олекминска на правом берегу реки Лена, на расстоянии 45 км вверх по течению. С южной и восточной стороны острова протекает река Лена, с северной стороны – протока реки Лена. Кыллахский наслег относится к труднодоступным и отдаленным местностям Олекмин-ского района. Сообщение осуществляется автомобильным транспортом по зимнику и речным в навигационный период. В состав наслега входят села Кыллах и Даппарай.

Если в 2010 г. в с. Кыллах проживало 1181 чел., а в с. Даппарай – 101 чел., то по состоянию на 1 января 2015 г. в Даппарае было прописано 1119 чел., а в Кыллахе – 129 чел.1. Отметим, что в исторической ретроспективе жители Кыллаха регулярно переживали наводнения различной силы, как и в целом население Олекминского района, территория которого расположена по обоим берегам Лены, а также бесчисленного количества более мелких рек и ручьев.

К настоящему времени сохранились лишь отрывочные сведения о весенних половодьях XIX в. Так, известно, что начиная с 1848 г. остров Кыллах страдал от засухи и кыллахцы, целиком зависевшие от сельского хозяйства, с нетерпением ждали прихода «большой воды». Наводнение случилось в мае 1870 г. и унесло человеческую жизнь, одну треть строений Кыллаха, а также «множество скота конного и рогатого». На острове при этом оставалось «не более десятины сухого места» [12].

Еще более крупный паводок, по информации, полученной В.В. Филипповой во время полевых работ в 2010 г. от местных старожилов, произошел весной 1903 г. О масштабах бедствия косвенно может говорить тот факт, что это наводнение – единственное, которое сохранилось в народной памяти под специальным названием – «Екер уута» («Вода Екера» в переводе с якутского языка – прим. авт. ). В тот год дом человека по имени Екер, располагавшийся в середине острова на самом высоком месте, был унесен водой.

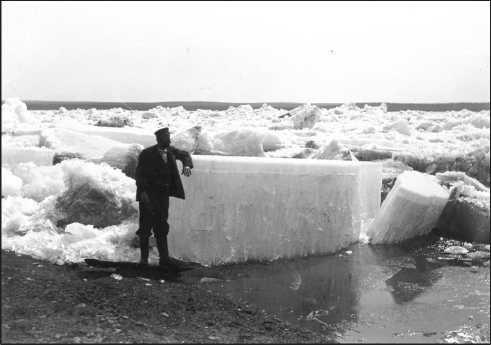

Кроме того, имеются документальные подтверждения значительного ущерба, нанесенного водной стихией в 1915 г., 1937 г. и 1964 г. В частности, в названные годы по некоторым улицам районного центра – города Олекминск – приходилось перемещаться на лодках (см. Рис. 1, 2).

Рис. 1. Олекминск. Наводнение 1915 г.

Из фондов Музея истории земледелия, г. Олекминск.

Рис. 2. Олекминск. Наводнение 1937 г.

Из фондов Музея истории земледелия, г. Олекминск

Очередное наводнение, случившееся в 1969 г., стало косвенной причиной крупнейшей в истории Якутии катастрофы вертолета МИ-2. При реэвакуации людей из Даппарая в Кыллах перегруженная машина не набрала необходимую мощность и буквально провалилась с высокого берега в Лену. На глазах кыллахцев, которые из-за идущего по реке льда ничем не могли помочь тонущим пассажирам, погибло 25 человек, в том числе 19 детей (Муниципальный архив Муниципального района «Олекминский район» Республики Саха (Якутия). Далее – МА МР «Олекминский район» РС(Я). Ф. 1. Оп. 1. Д. 263. Л. 216-223). Эта трагедия до сих пор живет в памяти местного населения незаживающей раной. Однако в 1969 г., по свидетельству очевидцев, вода не превысила критического уровня вблизи самого села Кыллах; была затоплена лишь часть сельхозугодий, хозяйственные же и жилые постройки не пострадали2.

В 1970-е – 1980-е гг. вскрытия ото льда на Лене проходили достаточно спокойно. Относительно безопасные ледоходы этих лет некоторые специалисты связывают с развернувшимися в этот период работами по углублению русла реки [14, 28].

Следует отметить, что на отсутствие или незначительность дноуглубительных работ в последние десятилетия как причину заторов и локальных наводнений часто указывали старожилы Олек-минского и других сельских районов республики в ходе наших полевых исследований3. Очевидно, что прекращение таких работ в крупных притоках и в самом русле реки Лена привело к обмелению и изменению конфигураций многих участков судовождения.

Ситуация на изучаемом нами объекте приобрела негативный характер в последнее десятилетие ХХ в. Первый «звонок» прозвучал в 1992 г. из-за наложения двух волн половодья – в связи с резким повышением температуры воздуха снег в верховьях рек растаял раньше обычного и т.н. «черная вода» шла вслед за основным ледоходом – в Олекминске при критическом уровне 930 см вода достигла показателей в 1109 см. Перед этим была затоплена значительная площадь острова Кыллах [28].

В 1998 г. в результате весеннего паводка на Лене пострадало 172 населенных пункта, в том числе Кыллах; было разрушено 160 мостов, 133 дамбы, 760 км автодорог [6]. В зоне затопления оказались 97 тыс. жителей, 15 человек погибли. Общий ущерб, нанесенный «большой водой», был оценен в сумму 1,3 млрд. руб. [23].

Весной 1999 г. стихия вновь обрушилась на Кыллах. Недалеко от острова образовался затор, в результате резкого повышения уровня воды и напора льда из 280 домов пострадали 200, четыре из них были полностью уничтожены, а в 60 разрушены печи. Кроме того, половодье унесло хозяйственные постройки, запасы строительных материалов и дров [16, 18].

Еще более тяжелая ситуация сложилась через 2 года. Холодная зима 2000-2001 гг. в Якутии и, в особенности, в ее юго-западных районах, привела к образованию рекордно толстого слоя льда, превышающего среднее многолетнее значение на 10-30 см. При этом ледостав на Средней Лене осенью 2000 г. проходил при высоких, ранее не наблюдавшихся уровнях воды [14]. Усугубили ситуацию резкое повышение температуры и ливневые дожди в мае 2001 г. В результате уровень паводка в этом году в верховьях Лены на 6,5 метров превысил критическую отметку и на 3 метра – показатели 1998 г., а от наводнения в республике пострадало около 60 населенных пунктов. Безусловно, самым известным из них является город Ленск. Половодье фактически смыло его с лица земли, затопив 98% города и, по официальным данным, унеся жизни 8 человек [9, с. 12-42].

Огромный ущерб тогда же был нанесен и селу Кыллах: одноименный остров практически полностью ушел под воду, пострадало около 200 дворов, помещения участковой больницы и котельной. Более месяца специалисты не могли восстановить энергоснабжение, теле- и радиовещание, телефонную связь (МА МР «Олекминский район» РС(Я).

Ф. 1. Оп. 1. Д. 164. Л. 19-85). Последствия могли быть и значительно более серьезными, если бы основная масса льда не успела пройти вниз по течению, а практически все население и скот не были эвакуированы4.

Несмотря на то, что после 2001 г. подобных по масштабам наводнений на Лене не происходило, населенные пункты Олекминского района продолжают испытывать на себе удары весеннего половодья. Например, в мае 2011 г. в Кыллахе было подтоплено 202 жилых дома [29]. В 2013 г. от водной стихии серьезно пострадал соседний 1-й Нерюктяйский наслег. Его административный центр – село 1-й Нерюктяй – был затоплен фактически целиком. Впервые на памяти местных старожилов уровень воды достиг окон стоящего на возвышенности здания церкви. Треть всех жилых домов села и помещение участковой больницы полностью скрылись под водой; часть строений была унесена паводком [15, 24, 25].

Жизнь под угрозой и в условиях стихийных бедствий создает реальную ситуацию стресса для сельских жителей. Наши исследования не только в Олекминском районе республики, но и в других улусах (районах) подтверждают, что повторяющиеся разрушительные наводнения стали одним из факторов социальной тревоги. При этом ситуация гендерирована в таких полях как восприятие наводнений, поведение во время и после стихийного бедствия, оценка перспектив собственной жизни или социума. Разумеется, есть проблемы, объединяющие всех сельских жителей независимо от пола и возраста.

В обследованных нами селах, включая Кыл-лах и Даппарай, представители обоих полов отмечают сужение «жизненного пространства» сельских общин. Регулярные наводнения подрывают существующую инфраструктуру населенных пунктов, наносят ущерб, в том числе невосполнимый, хозяйству и имуществу селян. Разрушение дорог и коммуникаций как внутри муниципального образования, так и связывающих его с центром района и с другими поселениями ставит жителей сел, подверженных наводнениям, в ущербное положение.

Тема наводнений среди жителей Кыллаха и Даппарая может обсуждаться с разных ракурсов и с разной степенью личной эмоциональности. Есть сюжеты, которые старожилы стараются обходить во время общения. Одним из табу в ходе интервьюирования и частных бесед является вы- шеуказанная трагедия 1969 г., в которой погибли дети5. Мы стремились не затрагивать эту тему в ходе бесед со старожилами и свидетелями трагедии обоего пола.

Гендерный подход, примененный к анализу полевых материалов, позволяет рассматривать достаточно широкий круг вопросов. Отчетливо гендерированы презентации социального поведения накануне, в ходе и после стихийного бедствия, ракурсы воспоминаний, стратегии жизни женщин и мужчин, переживших разрушительное наводнение. Интересно, что практически в каждом обследованном сельском поселении установлено, что в ситуациях стихийных бедствий проявляются архаичные модели гендерного поведения. Здесь же мы остановимся на современных аспектах гендера.

В настоящий момент наиболее очевиден гендерный конфликт среди переселенцев последних лет из села Кыллах в село Даппарай. Строительство новых домов в Даппарае обусловило переселение кыллахцев, открытие же новой большой школы в Даппарае и закрытие школы в Кыллахе означало переезд всех семей с детьми школьного возраста. Новые стандартные усадьбы не рассчитаны на содержание скота в традиционных коровниках-хотонах, на хранение кормов и хозяйственные постройки. Следовательно, в новое село с детьми-школьниками переезжал один из родителей, чаще всего мать. Отец же оставался ухаживать и смотреть за всем хозяйством и имуществом, которое создавалось еще предыдущими поколениями. Семья разрывалась на две части, в период распутицы контакты между супругами и общение детей с оставшимся на старом подворье родителем прерываются полностью.

Интересно, что в Кыллахе проявляется гендерная тенденция, ранее нами выявленная в других селах, пострадавших от стихийных бедствий. Так, несмотря на угрозы для коммуникаций, сокращение из-за регулярных размывов площадей сенокосов и пастбищ, мужчины среднего и старшего возрастов ориентированы на сохранение традиционных занятий6. При этом пожилые мужчины весьма обеспокоены стратегической перспективой полной утраты традиционных профессий: например, табунщика, охотника. Часть старожилов настроена остаться в исконных усадьбах в старом селе Кыллах, несмотря на то, что все социальные объекты, кроме клуба, перенесены в Даппарай.

В данной возрастной группе лиц среднего и старшего возраста женщины, в отличие от мужчин, больше озабочены угрозами для здоровья самих себя и своих близких, а также общей безопасности, связанных с разрушительными наводнениями. Перед перспективой регулярных наводнений женщины более чем мужчины готовы изменить местожительство либо профессиональную сферу. Они проявляют большую реальную и потенциальную мобильность, несмотря на наличие хозяйства, устоявшихся социальных связей. Даже неюный возраст, априори ограничивающий их возможности на рынке занятости, не смущает женщин, решающих изменить место жительства или работы. Думается, что республиканский пенсионный возраст для женщин (50 лет) служит дополнительным социальным «поплавком», некой социальной гарантией.

Для молодых сельских жителей – в возрастной группе 30-40 лет последствия наводнения также болезненно ощутимы, особенно в материальном плане, когда семья с детьми школьного возраста оказывается в ситуации эвакуированных или лишается своего дома и имущества. Если такие семьи получают финансовую поддержку по программам государственных компенсаций, нередко они используют жилищный сертификат или денежную сумму для приобретения жилья за пределами родного улуса.

Иначе говоря, для молодых сельчан последствия стихийных бедствий могут стать своеобразным жизненным «толчком», точкой отсчета новой жизни в ином пространстве. И в этом молодые мужчины и женщины единодушны. Хотя мотивация у них также гендерно различается: мужчины предпринимают шаги к перемещению в целях найти новую занятость, продвинуться вверх по социальной лестнице. У женщин, попавших в поле нашего внимания, одна из главных задач – расширить образовательные возможности для детей. Ради этого они согласны даже пожертвовать собственными профессиональными амбициями7.

Село Кыллах: пионер переселения

Стихийные бедствия на рубеже XX–XXI вв. стали серьезным вызовом для всех уровней власти в Якутии. В силу расположения села Кыллах и его высокой уязвимости к наводнениям во время весенних разливов реки, перед представителями власти стояла сложная задача по предупреждению кризисных ситуаций, а также ликвидации их возможных последствий. Масштабы разрушений в результате паводков 1998-2001 гг. в Олекминском районе были значительны. Экономический ущерб населению с. Кыллах был таков, что преодоление проблем силами местной администрации, не обладавшей крупными финансовыми ресурсами, было невозможным. Только вмешательство республиканских, а позже и федеральных властей позволили изыскать средства, необходимые для восстановления пострадавшего населенного пункта.

Следует отметить, что до конца 1990-х гг. проблема паводков никак не отражалась в отчетах местной администрации и не поднималась на общих собраниях граждан с. Кыллах. Основными повседневными трудностями, с которыми сталкивались жители, были неразвитая инфраструктура и ухудшение материального положения. Население также тревожили рост безработицы и преступности (МА МР «Олекминский район» РС(Я). Ф. 48. Оп. 1. Д.4. Л. 1-2). Начиная с 1999 г. паводковая ситуация становится основным вопросом на сельских сходах местного населения, что нашло отражение в протоколах собраний. Сохранившиеся протоколы позволяют проследить характер взаимодействия населения со структурами различных уровней власти.

Присутствие глав и членов администрации Олекминского улуса, а также представителей правительства республики стало почти традиционным атрибутом общих собраний жителей села Кыллах в последующие годы. Это позволило населению общаться с властью напрямую. Так, на сельском сходе, прошедшем 17 марта 1999 г. в присутствии главы Олекминского улуса и заместителя министра МЧС РС(Я), были затронуты вопросы эвакуации селян и их имущества в другие населенные пункты, обеспечения села паромом, а также снабжения горюче-смазочными материалами. Итогом собрания стали следующие рекомендации: администрации наслега и противопаводковой комиссии наслега усилить разъяснительную работу среди населения об эвакуации; организовать выездную продажу ГСМ для населения; обратиться к президенту и правительству РС(Я) с просьбой рассмотреть вопрос о перемещении села (МА МР «Олекминский район» РС(Я). Ф. 48. Оп. 1. Д.4. Л. 30-31).

В результате, после наводнений в 1998 г. и 2001 г. правительством Республики Саха (Якутия) было принято постановление от 15 января 2002 г. о переносе наиболее пострадавших в результате наводнений населенных пунктов [19]. В этот период администрацией с. Кыллах был проведен большой объем организационной работы. Был собран весь необходимый пакет документов, в который входил общий социальный паспорт села, проведена инвентаризация всего жилого фонда, составлен генеральный план переноса. Организация работ по переносу села началась после выхода постановления правительства республики за № 333 от 9 июня 2005 г. [20] Таким образом, село Кыллах оказалось одним из первых сел, которому удалось добиться разрешения на перенос в незатопляе-мую зону [1].

Несмотря на проблемы с финансированием, в 2006 г. начался официальный перенос села с острова Кыллах. Генеральный план поселка был разработан институтом «Якутагропромпроект». Планировка жилой территории предусматривала современное размещение и организацию жилых кварталов, общепоселкового центра, учреждений обслуживания, мест отдыха, а также структурное единство с существующим селением Даппарай [27].

В 2010 г. жители выражали свое недовольство тем, что все постройки должны придерживаться генплана. Если человек переносит свой дом из с. Кыллах в с. Даппарай, то он должен «вписаться» в генплан села: крыши домов должны были быть из красной черепицы и дом должен быть обшит. В настоящее время люди строят дома по своему усмотрению: появились двухэтажные дома, коровники и другие хозяйственные постройки (Рис. 3, 4).

Рис. 3. Село Даппарай. 2010 г. Фото авторов

Рис. 4. Село Даппарай. 2015 г. Фото авторов

В паспорте социально-экономического развития основной производственной деятельностью наслега указаны две главные отрасли хозяйствования – животноводство и коневодство. Сельскохозяйственное производство функционирует через сельскохозяйственный производственный кооператив «Кыллах», 10 крестьянскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Маленькая площадь участков и отсутствие сенокосных угодий в с. Даппарай не способствуют ведению и развитию традиционного хозяйства кыллах-цев – скотоводства. Налицо сокращение поголовья крупного рогатого скота. Так, за 2010-2015 гг. поголовье крупного рогатого скота сократилось на 700 гол., но в то же время наблюдается увеличение поголовья лошадей, не требующих приусадебного содержания – на 196 гол.8.

В рамках принятой федеральной целевой программы социального развития села в течение трех лет Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) должно было построить на новом месте 120 жилых домов для переезжающих жителей Кыллаха. В качестве подрядчика выступило ОАО «Алмазы Анабара». Общая сумма финансирования переноса села составила 952 млн. 752 тыс. руб. [27]. Данная федеральная программа финансировалась из трех источников: федерального и республиканского бюджетов, а также из собственных средств застройщиков. В частности, 30% через Министерство сельского хозяйства выделял федеральный бюджет, еще 40% приходилось на Республику Саха (Якутия) и оставшиеся 30% составила доля самих переселенцев.

Такая структура распределения финансирования вызвала проблему невыплат своей доли местным населением. К 2008 г. жители села оставались должны 8 млн. руб. за первую очередь застройки, 11,2 млн. руб. за вторую и чуть более 16 млн. рублей – за окончательный взнос третьей очереди. Министерство сельского хозяйства Якутии пошло навстречу вынужденным переселенцам и стало выделять субсидии даже тем, кто еще не подтвердил наличие собственных средств в надежде на благоприятные финансовые обстоятельства. Также специально по такому случаю в г. Олекминск был открыт филиал ОАО «Россельхозбанк», чтобы жители села Кыллах могли взять кредит и представить необходимую сумму [2].

Застройка нового села началась в 2007 г. с возведения первых одноэтажных одноквартирных деревянных зданий площадью 72 кв.м. с небольшими приусадебными участками в 12-15 соток. Поначалу местное население крайне осторожно относилось к предложенным условиям. Лишь благодаря содействию ОАО «Алмазы Анабара» и лично депутата Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) М.Н. Евсеева было продолжено активное строительство нового села. Руководство алмазной компании предложило кыллахцам помощь в виде участия в программе «Молочный дом», суть которой заключается в том, что ОАО «Алмазы Анабара» предоставляло селянам товарные кредиты в виде стройматериалов, за которые они в течение 5 лет были вправе расплачиваться не живыми деньгами, а произведенным молоком. Этот вариант был приемлем практически для всех, кто проживает в сельской местности и содержит скот. Поэтому очередь на получение «молочных» кредитов стала быстро расти [8].

Согласно распоряжению Президента Республики Саха (Якутия) от 3 августа 2006 г. были введены 120 домов [22]. Ввиду того, что семей в с. Кыллах больше – около 350 семей – в государственную программу вошли не все. Как показали полевые исследования июля 2015 г., в настоящее время в основном строительство домов ведется по другим программам по поддержке молодых семей в сельской местности, многодетных семей и т.д. Фактически в Даппарае получили жилье 190 из 350 семей, что составляет до 60% от общего числа семей. Несмотря на ввод жилых домов и улучшение жилищных условий главной проблемой для жителей села до сих пор остается обеспечение жильем малообеспеченных и многодетных семей. В социальном жилье нуждаются 40% семей, до сих пор проживающих в Кыллахе и не имеющих финансовой и материальной возможности оформить любой вид жилищного кредита9.

За короткий срок в новом селе Даппарай были введены в эксплуатацию каменная школа на 220 мест, модульная котельная, дизельная электростанция, здание больницы, гараж на 5 единиц, малочисленная пожарная часть, временно расположенная в гараже, построен 24-х квартирный дом для социально незащищенных граждан. В 2015 г. на стадии завершения находилось строительство детского сада. Еще не решен вопрос о финансировании строительства сельского клуба. Сельский клуб по-прежнему располагается в с. Кыллах, на-слежные же мероприятия ведутся в актовом зале школы, находящейся в с. Даппарай.

Среди жителей были желающие перенести жилой дом в различные населенные пункты внутри Олекминского улуса. К сожалению, существующая программа предусматривает единовременную помощь на перенос или строительство индивидуальных жилых домов из затопляемого села Кыллах только на местность Даппарай.

Знаковым событием стало решение постоянной правительственной комиссии по вопросам административно-территориального устройства и географическим названиям РС(Я) от 17 сентября 2014 г. о переносе административного центра Кыллахского наслега Олекминского района из села Кыллах в село Даппарай [17]. Это решение, поддержанное администрацией Олекминского района, депутатами районного и наслежного советов, а также жителями села является важным итогом работы властных структур различных уровней в рассматриваемый период.

В связи с переездом на коренной берег решился и транспортный вопрос. Если ранее из села Кыл-лах летом можно было добраться до районного центра только на моторной лодке, то в настоящее время жители добираются на автомобиле до с. Заречный, откуда курсирует паром до г. Олекминск. В то же время не решен вопрос сообщения между с. Кыллах и с. Даппарай в межсезонье. В результате с конца октября вплоть до середины декабря и с апреля по июнь семьи с детьми школьного возраста, у которых нет собственного жилья в с. Даппа-рай, вынуждены жить у родственников.

Заключение

Таким образом, история села Кыллах в последние десятилетия свидетельствует о том, что масштабные наводнения в комплексе с таянием вечномерзлого грунта представляют реальную угрозу для существования сельских поселений Якутии, жители которых ориентированы, прежде всего, на ведение традиционного хозяйства, сильно зависимого от природной среды. Проведенные исследования обнаруживают высокую социальную активность членов сельских общин в условиях стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Это свидетельствует о наличии значительного социального потенциала, способности к консолидации и мобилизации в экстремальных ситуациях.

В обследованных селах прослеживается способность социумов к диалогу с местными и республиканскими органами управления, выработаны относительно успешные механизмы взаимодействия в системе «власть – общество». Вместе с тем, ситуация обеспечения устойчивого развития сельских общин может осложниться внутренними гендерными конфликтами. Поэтому представляется, что социально-экономические программы преодоления муниципальными образованиями последствий наводнений должны проходить также и гендерную экспертизу.

В то же время, реализованный проект, на наш взгляд, затронул лишь «верхушку айсберга». Изучение опыта адаптации сельских общин к меняющимся климатическим условиям является важнейшей проблемой в современном мире. В северных регионах России, расположенных в зоне вечной мерзлоты, вызовы изменения климата и участившихся стихийных бедствий – наводнений, засухи и лесных пожаров – накладываются на специфику сельского расселения и низкого уровня развития коммуникаций. Противостояние названным катаклизмам сельских общин Якутии осложняется типичной для села финансовой бедностью, безработицей и миграцией трудоспособного населения. Поиски механизмов сохранения устойчивости и обеспечения стабильного развития сельских общностей обуславливают необходимость дальнейшего мониторинга и комплексного изучения проблем их жизнедеятельности.

Список литературы В ожидании ледохода: социальные аспекты разрушительных наводнений в сельской Якутии (кон. ХХ - нач. XXI вв.)

- Аргылов Н. «Великое переселение» или проблемы «нового» Кыллаха//Олекма. 2007. 28 августа.

- Березин Е. Три очереди застройки//Олекма. 2008. 8 февраля.

- Боякова С.И., Винокурова Л.И., Игнатьева В.Б., Филиппова В.В. Народы Арктики в условиях глобальных климатических изменений: устойчивость, трансформации, адаптация.//Материалы IX Симпозиума по развитию холодных регионов ISCORD 2010, г. Якутск. 1-5 июня 2010 г. Якутск, 2010. С. 202.

- Боякова С.И., Винокурова Л.И., Игнатьева В.Б., Филиппова В.В. Якутия в условиях глобальных климатических изменений: уязвимость, риски, социальная адаптация//Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2010. № 1. С. 22-25.

- Боякова С.И., Винокурова Л.И., Игнатьева В.Б., Филиппова В.В. Социальные последствия и адаптация населения Республики Саха (Якутия) к чрезвычайным ситуациям природного характера (по материалам социологических исследований)//Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2011. № 2. С. 37-41.

- Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие/Под общ. ред. Н.К. Демика. М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2007.

- Бурцева Е.И., Парфенова О.Т. Экономический ущерб от наводнений на реках Республики Саха (Якутия)//Проблемы современной экономики. 2015. № 1. С. 256-259.

- В Олекминском районе создается новый образ якутского села//Персональный сайт Егора Борисова . -Режим доступа: http://www.egorborisov.ru/news/445-.html

- Воробьев Ю.Л., Акимов В.А., Соколов Ю.И. Катастрофические наводнения начала XXI века: уроки и выводы. М.: ДЭКС-Пресс, 2003.

- Воронин П.Ю., Максимов Т.Х., Мухин B.А., Кузнецов В.В. Газообмен углерода в системе атмосфера -бореальные леса северной Евразии при потеплении климата/Экстремальные природные явления и катастрофы: в 2 т. Т. 1: Оценка и пути снижения негативных последствий экстремальных природных явлений. М.: ИФЗ РАН, 2010. C. 385-396.

- Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Том 11. Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. . -Режим доступа: http://sakha.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/sakha/ru/census_and_researching/census/national_census_2010/score_2010/

- Из рапорта священника А. Бердникова от 21 февраля 1890 г.//Якутские епархиальные ведомости. 1890. № 15.

- Кершенгольц Б.М., Чернявский В.Ф., Репин В.Е., Никифоров О.И., Софронова О.Н. Влияние глобальных климатических изменений на реализацию потенциала инфекционных заболеваний населения в Российской Арктике (на примере Якутии)//Экология человека. 2009. № 6. С. 34-39.

- Кильмянинов В.В., Тазатинов В.М., Шепелев В.В. Заторы -ледовые монстры рек Якутии//Наука и техника в Якутии. 2001. № 1. С. 36-40.

- Клопова Л. Такого наводнения не помнят даже старожилы//Олекма. 2013. 14 мая.

- Ларионова М. Дел в Кыллахе -непочатый край//Олекма. 1999. 5 июня.

- О переносе административного центра из села Кыллах в Даппарай//Протокол 77-го заседания Постоянной правительственной комиссии по вопросам административно-территориального устройства и географическим названиям Республики Саха (Якутия) . -Режим доступа: http://www.sakha.gov.ru/node/196042

- Поликарпов С.С. Кыллахцы вернулись домой//Олекма. 1999. 25 мая.

- Постановление Правительство Республики Саха (Якутия) от 15 января 2002 г. № 22 «О переносе наиболее пострадавших в результате наводнений 1998 и 2001 годов населенных пунктов Республики Саха (Якутия)».

- Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 9 июня 2005 г. № 333 «Об организации работ по переносу села Кыллах Олекминского улуса (района) Республики Саха (Якутия)»

- Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2010 года № 253. «Об утверждении Концепции защиты населенных пунктов и объектов экономики Республики Саха (Якутия) от наводнений и других видов негативного воздействия вод».

- Распоряжение Президента Республики Саха (Якутия) от 3 августа 2006 г. № 320-РП «О строительстве жилых домов в связи с переносом с. Кыллах муниципального района «Олекминский район»».

- Семенов Ю. Ни дна, ни покрышки, ни от беды передышки//Якутия. 1998. 23 мая.

- Тимофеева Д. Трагедия глазами очевидца//Олекма. 2013. 17 мая.

- Тимофеева Д. 1-й Нерюктяй. Паводок 2013//Олекма. 2013. 21 мая.

- Филиппова В.В. Влияние климатических изменений на расселение населения Якутии//Материалы IX Симпозиума по развитию холодных регионов ISCORD 2010, г. Якутск. 1-5 июня 2010 г. Якутск, 2010. С. 261.

- Филиппова В.В. Социальные вызовы периодических наводнений в Якутии//Арктика и Север. 2011. № 4. С. 207-212.

- Хисамутдинова Т.Л. Послесловие к паводку. На передовых рубежах гидрологи//Олекма. 2001. 31 мая.

- Хроника ЧС на Дальнем Востоке//Дальневосточный региональный центр МЧС России. . -Режим доступа: http://fareast.mchs.ru/document/157911

- Community adaptation and vulnerability in Arctic regions. Germany: Springer-Verlag, 2010.

- Carr E.R., Thompson, M.C., 2014. Gender and climate change adaptation in agrarian settings: current thinking, new directions, and research frontiers. Geography Compass, Vol. 8, no. 3, pp. 182-197.

- Filippova V.V., 2013. Adaptation to extreme impacts of climate change: the experience of the villages of Yakutia. In: Proceedings of 2nd international conference “Global Warming and the Human-Nature Dimension in Siberia: Social Adaptation to the Changes of the Terrestrial Ecosystem, with an Emphasis on Water Environments” and the 7th Annual International Workshop “C/H2O/Energy balance and climate over boreal and arctic regions with special emphasis on eastern Eurasia”. Yakutsk, pp. 52-54.

- Filippova V.V., 2015. Leave or stay: settlement of ancestors under natural disasters in Yakutia//Book of abstracts of the Fourth International Symposium on the Arctic Research (ISAR-4), Arctic Science Summit Week (ASSW) 2015. April, 27-30 2015. Toyama, p. 308.

- Gender perspectives: integrating disaster risk reduction into climate change adaptation -good practices and lessons learned. URL: http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-publications/17-Gender_Perspectives_Integrating_DRR_CC/Gender_Perspectives_Integrating_DRR_CC_Good%20Practices.pdf

- Keskitalo C., Dannevig H., Hovelsrud G., West J., Swartling A., 2011. Adaptive capacity determinants in developed states: examples from the Nordic countries and Russia. Environmental Change, Vol. 11, no. 3, pp. 579-592.

- The Governance cluster. Climate change and gender: economic empowerment of women through climate mitigation and adaptation? Working paper, October 2010.

- Vinokurova L.I., Filippova, V.V. Gender aspects of social consequences of climate changes in Yakutia. In: ICASS VIII: Book of Abstracts. URL: http://resweb.res.unbc.ca/icass2014/Book_of_Abstracts_2014.05.12.pdf

- Zhegusov Y.I., Ksenofontov S.M., Maksimov T.Ch., Sugimoto A., Iwahana G., 2013. Chapter 16. Environmental consciousness of local people of Yakutia under global climate change. In: Dincer I., Colpan C.O., and Kadioglu F. eds., 2013. Causes, impacts and solutions to global warming. New York: Springer, pp. 251-260