В режиме гламура. Общество и социальные науки начала века

Автор: Иванов Дмитрий Владиславович

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Размышления

Статья в выпуске: 3, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181725

IDR: 142181725

Текст статьи В режиме гламура. Общество и социальные науки начала века

6 марта 2007 года стало окончательно ясно, что социальные науки вышли из периода постмодернизма, пережили его. В этот день ушел из жизни Жан Бодрийяр – последний из плеяды великих разоблачителей модерна, который так долго шокировал академическое сообщество и публику тезисом о смерти всего социального. В 1960-х – 1980-х годах философы, историки, социологи, антропологи со смешанным чувством ужаса и энтузиазма внимали тому, как Фуко, Лиотар, Бодрийяр разоблачали принимавшие вид объективного знания дискурсы власти и предрекали конец гуманитарных и социальных наук. В 1990-х и 2000-х исследователи социальных процессов и социальных проблем даже сумели воспользоваться постмодернистской риторикой, ничуть не нарушив устойчивость социогуманитарных дисциплин. Социальные науки по указанному постмодернизмом пути ушли от «пещерного» позитивизма, ушли и от «нормальной» (по Т. Куну) науки и теперь функционируют в комфортном режиме мультипарадигмальности, мультидис-циплинарности и мультикультурализма.1

Однако, удачно ответив на вызов постмодернизма и совладав с ним, социальные науки не избавились от угрозы «конца». После критических, проблематизирующих и потому поддерживающих интерес атак постмодернизма социальные науки ныне сталкиваются с нарастающим безразличием к их проблематике, идеям, исследовательским результатам. Социальные науки оказываются на периферии интереса потому, что фокус творческой, а равно и критической активности интеллектуалов смещается в новое предметное и проблемное поле – гламур. Повышенное внимание к гламуру указывает на то, что он не только стиль жизни тянущихся ко всему «страшно красивому» блондинок и метросексуалов.2 В дискурсах масс-медиа и повседневности «гламур» (от англ. glamour – очарование) превращается в универсальную характеристику эстетики общества начала XXI века, то есть постиндустриального капитализма, пережившего постмодернизм. Но гламур – это не просто эстетическая форма или культурная логика, это сама рациональность сегодняшнего капитализма. Это фундаментальная и универсальная логика деятельности, воспроизводящей и развивающей новую версию капитализма – глэм-капитализм.

Глэм-капитализм порожден многолетним трендом виртуализации общества. О виртуализации применительно к обществу можно говорить постольку, поскольку оно становится похожим на виртуальную реальность.3 Существует два основных смысла понятия «виртуальное». Первый восходит к традиционному естествознанию, в котором смысл термина «виртуальное» раскрывается через противопоставление эфемерности бесконечно малых перемещений объектов или бесконечно малых периодов существования частиц и стабильной в своих пространственновременных характеристиках реальности. Второй смысл возник с практикой создания и использования компьютерных симуляций и раскрывается через противопос- тавление иллюзорности объектов, создаваемых средствами компьютерной графики, и реальности материальных объектов. В понятии «виртуальная реальность» оба смысла соединяются: поведение изображаемого объекта воспроизводит пространственно-временные характеристики поведения объекта вещественного. Виртуализация в таком случае – это замещение реальности ее симуляцией, то есть образом реальности. Не обязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с применением логики виртуальной реальности. Эту логику можно наблюдать и там, где компьютеры непосредственно не используются. Например, социальные институты, становятся своего рода виртуальной реальностью, когда люди оперируют образами там, где институциональные нормы и правила предполагают создание реальных вещей и совершение реальных действий.

Виртуализация современного общества отчетливо видна в произошедшей в последние десятилетия трансформации главных экономических институтов капитализма – рынка и фирмы. Экономические институты образуют комплекс норм и правил, определяющих в представлении современных людей приемлемые способы создания, распределения и использования богатства. Следование нормативным требованиям превращает хозяйственную деятельность в исполнение социальных ролей «производителя», «потребителя», «предпринимателя», «работника» и т.д. Институты (в том числе рынок и фирма) предстают по отношению к целям индивидов реальностью, с которой необходимо считаться. Только тот, кто следует институциональным нормам, расценивается как участник экономической деятельности. Например, использование игровых автоматов для получения дохода – это предпринимательство, а использование для той же цели пары наперстков, шарика и ловкости рук – это мошенничество. Таким образом, «экономическое» отличается от «неэкономического» по соответствию институциональным нормам, а не по рентабельности или трудоемкости вещи или действия. И теперь довлеющая над индивидуальными интересами и действиями реальность экономических институтов становится виртуальной, поскольку в новой экономике можно производить товары, не производя вещи, а создавая образы, и можно участвовать в труде, не работая в цехе или офисе, но поддерживая имидж работника или организации в коммуникациях с коллегами, клиентами, общественностью.

Производство любой вещи после двух столетий технологического прогресса не является больше реальной экономической проблемой. Массовое производство обеспечивает заполнение рынка огромным количеством практически однородных по своим качествам вещей, и само по себе производство является лишь предусловием современной экономики. Проблемой номер один для развитой экономики становится потребление, а точнее – превращение произведенных вещей в предмет потребления. Решить эту проблему производителям удается, только выделяя свой продукт из череды других и привлекая к нему внимание потребителей. В результате, в условиях массового производства и массового потребления в качестве товара выступает брэнд – образ, создаваемый рекламой и маркетингом. Производится и выводится на рынок не вещь (шампунь, костюм, автомобиль…), а образ (привлекательности, уникальности, респектабельности…). Физический объект рекламы перестает быть означаемым и становится «означающим» по отношению к рекламируе- мому образу: продукт – это лишь «информационный повод» для продвижения товара, для развязывания рекламной кампании. Поэтому собственно экономический процесс, то есть производство стоимости, покидает пашню, конструкторское бюро и сборочный конвейер и перемещается в офис маркетолога и консультанта, в рекламное агентство и студию масс-медиа.

Рынок как институт виртуализируется, и логика виртуализации подталкивает экспансию и интенсификацию экономики образов. К концу XX века брэндинг становится универсальной и общедоступной технологией создания стоимости. На перенасыщенном рынке продуктов создание брэнда – это эффективное средство борьбы за самый дефицитный ресурс – внимание потребителей. Но на перенасыщенном уже брэндами рынке их эффективность падает, и конкурентное преимущество изощренного позиционирования и выстраивания оригинального образа, раскрывающего неожиданные символические качества товара, утрачивается. Преимущество приносит возврат к освоенным рекламой и маркетингом еще в середине XX века средствам произвести впечатление: гипертрофированной яркости и прямолинейным ассоциациям с роскошной и богемной жизнью, сексом и экзотикой. Гламур как ничто притягивает внимание и потому в экономике столь зависимой от внимания именно активно культивируемый гламур создает новых чемпионов консьюмеризма – произво дителей и потреби телей всего «страшно красивого».

Виртуализация производства и формирование рынка брэндов оказывают сильное воздействие на организацию труда, в результате чего происходит виртуализация фирмы как экономического института. Поскольку стоимость создается не на конвейере и не в конструкторском бюро, то зачастую нет больше нужды во многих атрибутах производственной организации: офисах, в которых рабочие места организуются и заполняются работниками по образцу конвейерной технологической цепочки; процедурах контроля трудозатрат; сложной иерархии должностных полномочий и т. д. Тем более что для тех, кто занят в постиндустриальной экономике и работает с виртуальным продуктом – образами, новые информационно-коммуникационные технологии делают возможной организацию рабочего места практически везде: дома, у клиента, в отеле, автомобиле, самолете. Ответом на этот вызов стало появление той организационной формы, которая получила название «виртуальная корпорация» (ВК).5 ВК – это временный альянс независимых компаний или даже индивидуальных агентов для решения стратегической, но единичной задачи. Альянс, по мысли адептов концепции ВК, должен существовать как сетевая структура на базе информационно-коммуникационных технологий, посредством которой компании координируют свои усилия по реализации проекта. ВК лишена вертикальной интеграции, центрального офиса, должностной иерархии и прочих атрибутов «реальной» корпорации. После завершения проекта сеть легко может изменить конфигурацию или вовсе распасться.

С середины 1990-х годов крупные промышленные корпорации и банки формируют «одноразовые» альянсы для создания и продвижения какого-либо продукта и открывают виртуальные офисы в Интернете. Например, гигант компьютерной индустрии IBM все новые проекты развивает на базе временных стратегических альянсов. При этом четверть сотрудников IBM 80% рабочего времени проводят дома или в пути, обмениваясь друг с другом и со штаб-квартирой результатами своей работы через компьютерные сети и образуя виртуальную компоненту организации фирмы. Еще более виртуальны такие корпорации, как Nike или Dell, которые вообще не имеют собственных производственных мощностей и являются лидерами на рынках, соответственно, спортивной одежды и персональных компьютеров, сформировав вокруг своих брэндов отлаженную сеть из поставщиков, вовлеченных в бизнес-процессы компании контрактными отношениями. Другой тип виртуальной корпорации представляют компании, создающие сеть динамичных и гибких малых фирм, действующих на основе лицензий и субподрядов. Так функционируют, например, McDonald’s или Benetton, которые глобальными корпорациями являются виртуально – они представляют собой сети автономных агентов рынка, объединенных брэндом: торговой маркой, концепцией и стилем работы. Таким образом, из маргинальной экономической формы ВК превращается в рутинную общепринятую практику.

Организация труда в форме «рабочего дня» как распорядка присутствия в офисе или расписания выполнения технологических операций утрачивает экономическое содержание. Однако полной «дематериализации» компаний и всеобщего ухода в Интернет, как предлагали идеологи ВК, нет и не будет, поскольку образ крупной, «реальной» фирмы обеспечивает успех образу това-ра/услуги. Поэтому наряду с сетевой, проектно-ориентированной структурой и Интернет-офисами сохраняются и даже растут традиционная корпоративная бюрократия и гигантские штаб-квартиры. И это тоже проявление вир- туализации, поскольку основной функцией этих армий клерков становится создание и поддержание корпоративного имиджа. Теперь «неэкономические», социальные и социально-психологические аспекты организации труда и функционирования предприятия – офисный дизайн, корпоративный стиль – поддержание атрибутов образа работника и работающей организации, культивирование public relations (PR) приобретают непосредственно экономический смысл. Они становятся важными компонентами создания образа фирмы, который предопределяет стоимость предлагаемых ею товаров/услуг. Именно поэтому офисный дизайн, корпоративный имидж, PR-акции превращаются в особого рода продукцию и образуют новые и быстро растущие отрасли экономики.

Образ фирмы не только является фактором стоимости ее продукции, этот образ обладает собственной и даже самодовлеющей стоимостью. Например, брэнд Coca-Cola оценивается международным рейтинговым агентством InterBrand в 70 млрд. долларов. При этом все материальные активы компании – фабрики, офисы, транспорт стоят в пять-шесть раз меньше, а якобы секретная технология вообще никакой ценностью не обладает, поскольку очень многие умеют так же смешивать воду, сахар, кофеин, углекислоту, красители и ароматизаторы. Но раскрученный брэнд – это тот виртуальный актив, который и есть главное достояние компании. В случае Coca-Cola это и есть сама компания, функционирование которой теперь сводится к нанесению знаменитого логотипа на максимально возможное количество предметов.

Брэнд – это виртуальный, то есть не материальный, но весьма ощутимый капитал. В качестве специфического товара образ фирмы выбрасывается на фондовый рынок. Виртуализация фирмы усиливает виртуализацию рынка, создавая абсолютно виртуальный сектор экономики – рынок, на котором котируются уже не столько ценные бумаги, сколько имиджи компаний: образы, репутации, слухи. В экономически наиболее развитых странах объемы капиталов, обращающихся на биржах, выросли в последние годы XX в. настолько, что стали сопоставимы с размерами годового валового внутреннего продукта (табл. 1).

Таблица 1. Объем фондового рынка, % от ВВП

|

Год Страна |

1985 |

2000 |

|

США |

50 |

185 |

|

Германия |

25 |

70 |

|

Япония |

60 |

100 |

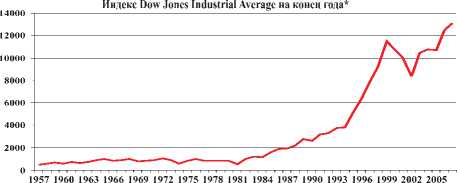

Биржевой бум на фоне гораздо менее интенсивного роста производства, а значит и доходности акций, можно интерпретировать как автономизацию рынка корпоративных имиджей по отношению к «реальному» сектору экономики. Анализ долгосрочной динамики таких биржевых индексов, как Dow Jones свидетельствует, что в 1980-90-х годах произошел сдвиг к принципиально новой экономике, в которой образ превалирует над вещью и спекулятивный капитал над капиталом производственным (рис. 1).

Рис. 1. Биржевая революция: Динамика стоимости акций 30 ведущих компаний на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1957-2007 гг.

*Данные за 2007 год на 1 мая.

Феномен спекулятивного капитала наглядно демонстрирует виртуальность института фирмы: стоимость компании больше зависит от имиджа и коммуникаций, чем от владения физическими активами и от организации их использования. Фирма важна как образ организации. Поэтому, избавляясь от иерархически интегрированной организации, компании сохраняют сфокусированность бизнес-процессов и корпоративную идентичность за счет формирования сети коммуникаций вокруг брэнда/ корпоративного имиджа. В таких сетевых структурах исполнение заданных институциональными нормами ролей членов организации – четко следующих должностным обязанностям менеджеров и работников, становится виртуальным. Главная компетенция теперь – креативность в коммуникациях.

С конца XX века креативность рекламы, PR, офисного дизайна, бизнес-процессов, управленческих решений и т.д. используется и наращивается как ресурс все большим числом компаний. Вот здесь виртуализация фирмы и переходит в режим гламура. «Волна креатива» быстрее всего поднимает на вершину капитализации «легкие» по структуре активов (соотношению виртуальных и физических) компании фэшн-индустрии, индустрии развлечений, индустрии Интернет-коммуникаций. В совокупности они образуют гламурно-промышленный комплекс – индустрию моды в изначальном смысле слова. Индустрия моды производит отнюдь не одежду и аксессуары, хотя бы и модные, а собственно моду: не материальные носители знаков престижа, а образ(ец) – объект повального и мимолетного увлечения. Например, Prada, iPod, ICQ – в равной степени продукты индустрии моды. Традиционные корпорации в стремлении воспользоваться успехами индустрии моды имитируют ее креативные коммуникации, инвестируют в набирающие популярность образцы, наконец, попросту перекупают права на брэнды. Так гламур создает новых чемпионов капитализации – обладателей авторских прав на все «страшно красивое».

Капитализация гламура – превращение яркости, экзотичности, эротичности в технологичный источник дохода – это стратегия новой категории предпринимателей. Держатели «авторских и смежных» прав (на изобретение, бизнес-идею, текст, музыку, собственное имя) контролируют самые вызывающие и притягательные и при этом самые не затратные по первоначальным инвестициям брэнды. Такие правообладатели – это глэм-капи-талисты. В капитализации гламура участвуют и новые профессионалы – разного рода креативные директора, проект-менеджеры, дизайнеры (чего угодно от одежды и интерьеров до бизнес-процессов), стилисты (чьи угодно от актеров и политиков до промышленных корпораций), консультанты и т.п. Все они разрабатывают и применяют глэм-технологии.

В 1980-90-х годах виртуализация производства, рынка, труда, фирмы вызвала экспансию компьютерных технологий, поскольку они оказались наиболее эффективным инструментарием и универсальной платформой для создания и трансляции образов. Глэм-технологии развиваются с использованием новой платформы – мобильного телефона. Быстро эволюционировав от просто телефона к семейству мобильных устройств, образуемому разного рода смарт-фонами и коммуникаторами, эта технологическая платформа, как никакая другая, позволяет нести гламур в массы потребителей в виде «мобильного контента» – некачественного (идейно и технически), быстро выходящего из моды, но зато яркого. Мобильность – решающее технологическое свойство, обеспечивающее главное для гламура двуединое качество: захватывающие целевую аудиторию образы должны быть броскими-бросовыми.

Технологический сдвиг от виртуализации к гламуру хорошо фиксируется статистикой. За четверть века «компьютерной революции» - распространения персональных компьютеров их число в мире достигло в 2005 году 1млрд. штук. Мобильных телефонов в мире только за два года (2004-05) было продано 1,5 млрд. штук. С функциональной точки зрения экспансия «мобильников» - это контрреволюция, поскольку по объему передаваемых данных и качеству их отображения в разных форматах (тексты, базы данных, изображения, видео и т.д.) мобильные устройства явно уступают персональным компьютерам. Но для глэм-капиталистов и глэм-профессионалов – это подлинная революция, превращающая современное общество в «их» общество.

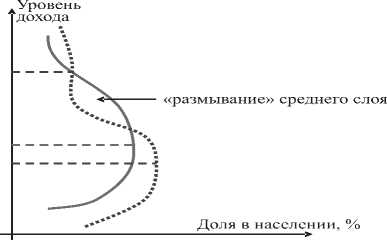

Рис. 2. Метаморфозы стратификации

Глэм-капиталисты и глэм-профессионалы образуют новые статусные группы, которые трансформируют привычную систему статусов. В конце XX – начале XXI века «лимонообразная» стратификация с доминирующим средним слоем сменяется «грушеподобной» бимодальной стратификацией (рис. 2).

Появление нового среднего слоя подрывает одну из основ социальных наук – идею «среднего класса». Дискурсы – исследования, рассуждения, решения, посвященные «среднему классу» как носителю социальных норм, гаранту социального порядка, эталону социальности, основывались на неосознанном отождествлении статистической нормальности и социальности. Новая мода(льность) гламура – его нормальность, центральность, притягательность дезавуирует старую модальность социальности – нормальность традиционного слоя буржуа. Старый средний слой, образуемый лавочниками и ремесленниками, ставшими в прошлом веке держателями малого бизнеса и профессионалами, в экономически развитых странах оказывается теперь ниже среднего уровня стратификационной пирамиды. Этот эффект, получивший название «размывание среднего класса», вот уже несколько лет вызывает беспокойство социальных аналитиков за судьбу демократии, опорой которой традиционно считается средний слой. Опасения эти несколько запоздали, поскольку политические институты капитализма в конце XX века вир-туализировались так же, как и экономические.

С распространением в XIX – середине XX века избирательного права на большинство населения и превращением выборов в систему универсальных ролей «избиратель–кандидат» государство стало «реальностью» - общественным институтом, который можно / нужно захватить, удержать, использовать, изменить, но который не возникает и не существует по воле человека. Государственное управление превратилось из фамильного ремесла сюзерена или вдохновенного искусства узурпатора в бюрократический аппарат. Того типа государства, суть которо го блестяще сфор мулировал Людовик XIV, больше нет.6

Государство деперсонифицировалось и стало ролевой системой «гражданин–чиновник». Борьба за власть и ее применение превратились из искусства клановых и кабинетных интриг в политическое предприятие. Политическое дело – это организация агитации и мобилизации масс через профессиональные партийные комитеты и заключение внутри- и межпартийных союзов – политических сделок. Политические партии перестали быть группировками, возникающими на основе родственных, дружеских связей или каких-либо иных личностно ориентированных отношений и также оформились в институт, в систему ролей «лидер–сторонник».

Политические институты сформировались как комплекс норм, определяющих способы постановки и решения проблем обладания властью. Только деятельность, следующая институциональным нормам, расценивается как политическая. Как и в случае экономики, политическое отличается от неполитического не в силу свойств слов и вещей, мыслей и поступков, а в силу оценки их институциональной принадлежности. В новой политике эта институциональная принадлежность становится виртуальной в силу того, что диктуемые нормами реальные действия замещаются образами.

Борьба за политическую власть сейчас – это не конкуренция программ действий. После двух столетий демократизации как накопления опыта определения воли народа, организации партий, проведения реформ государственного устройства и законодательства во имя либеральных ценностей создание и осуществление программы действий, воплощающей эти ценности, не является больше реальной политической проблемой. Проблема номер один для развитой демократии – политическое участие, а точнее поддержание интереса к политическим программам и действиям политиков со стороны того большинства населения, которое теперь имеет право голоса, но не имеет способности и/или желания оценивать программы и действия и делать между ними выбор. В условиях избытка политиков и дефицита политического участия граждан политическая борьба превращается в борьбу образов, то есть политических имиджей, которые создают рейтинг- и имидж-мэйкеры, пресс-секретари и «звезды» шоу-бизнеса, рекрутируемые на время политических кампаний.

Реальные личность и деятельность политика необходимы лишь в качестве «информационных поводов», то есть служат своего рода алиби для тех, кто формирует имидж. Они разрабатывают сценарии, слоганы, спецэффекты, для подачи которых публике проводятся акции, воспринимающиеся как политические. Избирательная кампания становится кампанией рекламной, а не политической в традиционном смысле слова, что диктует необходимость передачи ключевых функций по ее ведению из рук профессиональных политиков в руки профессионалов рекламной индустрии.

Собственно политический процесс покинул заседания партийных и правительственных комитетов, составляющих программы реформ, распределяющих функции и контролирующих их выполнение. Покинул он и межфракционные переговоры, и партийные митинги. Политика ныне творится в PR-агентствах, в телестудиях и на концертных площадках. Управление и собственно политика в конце XX века разошлись точно так же, как разошлись производство и экономика. Стоимость товара виртуальна и легитимность власти тоже становится виртуальной. Следствием такой виртуализации является изменение характера политического режима – массовой демократии. В ходе выборов больше не происходит сколько-нибудь существенная смена чиновников-экспертов, которые осуществляют рутинную работу по управлению в «коридорах власти». Меняются так называемые публичные политики, то есть те, кто буквально работает на публику. Они, а также сексапильные сотрудники пресс-служб представляют гражданам и всему миру политический образ государства и отдельных его учреждений. Голосование за образ и конкуренция имиджей ведет к виртуализации государства, основанного на системе выборов.

В наиболее развитых странах мира замещение реальных политических программ и действий образами вовсе не является циничной практикой обмана избирателей. Переход от реальной политики к политике образов просто необходим. С одной стороны, институциональные нормы, воплощающие ценности Свободы и Прогресса, требуют перманентного противопоставления идеологий и реформирования общества. С другой стороны, наличие у кандидатов на выборные государственные посты четкой идеологической позиции, попытки следовать заявленным курсом реформ становятся попросту социально опасными в условиях благополучного и стабильного общества. Замена реальных политических программ и действий создаваемыми рекламой образами «новых инициатив», «радикальных реформ», «национальных проектов» сохраняет привычную политику в виде образов и обеспечивает внимание и успех тем кандидатам, чей имидж, а не программа или действия, зримо воплощает ценности Свободы и Прогресса.

Коллективное политическое действие замещается образами так же, как и действие индивидуальное. Партии, возникавшие как массовые организации – «армии» агитаторов, представляющих классовые, этнические, конфессиональные, региональные интересы, с появлением команд имидж-мэйкеров, действующих через каналы масс-медиа, утратили свою эффективность в мобилизации избирателей. Партии превратились в «брэнды» – эмблемы и рекламные слоганы, традиционно привлекающие электорат. Идея использования приверженности «брэнду» движет процессом поддержания образа организации политической борьбы как борьбы партий.

Там, где «брэнд» – давняя традиция, атрибуты образа «старых добрых» либералов, социал-демократов или коммунистов старательно поддерживаются, даже если первоначальные идеология и практика принципиально изменились и продолжают трансформироваться. Именно так функционируют, например, республиканская и демократическая партии в США, консервативная и лейбористская партии в Великобритании, христианско-демократическая и социал-демократическая партии в Германии.

Там, где «брэнд» отсутствует, партии и движения с калейдоскопической быстротой формируются, объединяются и распадаются в стремлении найти привлекательный имидж. Здесь примерами могут служить созданные в начале 1990-х годах в США и Великобритании как альтернатива ведущим партиям так называемая реформистская партия – плод усилий увлекшегося политикой бизнесмена Росса Перо, и либерально-демократическая партия, возникшая из объединения утративших популярность либералов и социал-демократов. Но наиболее показательна в этом отношении партийная система, возникшая в Италии после одновременного краха всех традиционных партий в начале 1990-х годов, когда была разоблачена их тотальная коррумпированность. В последующее десятилетие здесь постоянно меняется состав и характер партийных коалиций, а решающую роль (в том числе и на выборах 2001 года) играет движение «Вперед, Италия!» (Forza Italia), которое в 1994 году в одночасье создал медиа-магнат Сильвио Берлускони и которое является перманентной рекламной кампанией группы политиков в большей степени, чем реальной массовой организацией.

Еще один симптом виртуализации институтов массовой демократии – замещение апелляций к общественному мнению манипуляциями с рейтингами. Рейтинги, основанные на выборочном опросе, когда респонденты соглашаются с вариантами мнений, сконструированными экспертами, представляют собой лишь модель, образ общественного мнения. Участвуя в опросе, респонденты оживляют эти модели, и тогда образы становятся реальными факторами принятия и осуществления политических решений. Поскольку образы и модели замещают реальные поступки политиков и волеизъявление граждан, постольку исполнение социальных ролей политиков – кандидатов и «государственных мужей», а также роли избирателя становится виртуальным.

Политика образов требует интенсивного использования телекоммуникационных технологий, и поэтому в конце XX века быстро произошло превращение глобальной компьютерной сети в средство/среду политической деятельности. Практически все политические акции и кампании теперь сопровождаются созданием специализированных серверов и веб-сайтов, посредством которых формируется имидж политика (акции, организации), ведется агитация, осуществляется коммуникация со сторонниками и т. д. Государственная бюрократия (прежде всего министерства, налоговые и иммиграционные службы) теперь также все чаще представлена в Интернете страницами и порталами, симулирующими взаимодействие граждан (или неграждан) с государственными служащими. Через сеть возможно получение консультаций, обращение за информацией, подача налоговых деклараций и т. д. Характерно то, что в сети и функционеры политических партий/движе-ний, и работники государственных учреждений, и граждане осуществляют коммуникацию посредством технологии, которая в принципе позволяет не вести коммуникацию в формате партийной организации или бюрократической процедуры. Однако, здесь потенциал этих технологий используется прежде всего для поддержания образа привычного распределения социальных ролей. Посетителям веб-сайтов предлагаются: регистрация участников, заполнение всякого рода формуляров, голосование по заданной проблеме и т. п. Тем самым в условиях отсутствия реального институционализированного взаимодействия поддерживается образ «действующей организации» или «работающего государства». Интенсивная политизация киберпространства наглядно демонстрирует, что новая политика строится на компенсации дефицита реальных ресурсов и поступков изобилием образов.

В 1990-х годах виртуализация давала конкурентное преимущество тем, кто понимал или чувствовал, что имидж – это политический капитал, и противопоставлял политику образов политике традиционных ресурсов. Но капитализм – это общество, в котором все становится капиталом и кто угодно может стать капиталистом.7 Поэтому в 2000х в условиях универсальности и общедоступности политических технологий – имидж-мэйкинга, ре-брэндинга партий, войны рейтингов и т.п. виртуализация институтов демократии переходит в режим гламура. Виртуальная демократия – это режим, при котором необходимое для легитимации власти большинство формируется незаинтересованными в политике массами, выбирающими между реальностью и образом, а глэм-демократия – это режим, при котором большинство формируется заинтересованными в гламуре меньшинствами, выбирающими между образом и притягательным образом.

В погоне за яркостью и притягательностью образа политики и полит-технологи соревнуются в гламурнос-ти кампании, внося в нее максимум беспроблемности, экзотичности, эротичности, мобильности. Гламурную политическую кампанию отличает простота и оптимистичность дискурса, даже когда кандидат и его/ее команда ставку делают на демонстрацию «язв» и «угроз». Гламурный имидж кандидата выстраивается с акцентом на экстрим – нестандартность, эксцентричность и даже рискованность его/ее поведения и стиля жизни, и на сексапильность – открытую, а не шифруемую по Фрейду, эротичность облика, слов, телодвижений. Гламурные политические коммуникации не обременены сложным «контентом», и поэтому преимущество получают те политики и полит-технологи, которые используют не только имиджи и слоганы на постерах, на TV и в WWW, но и заставки и рингтоны в WAP.

С переходом политики в режим глэм-демократии подрывается еще одна из основ социальных наук – идея «гражданского общества». Исследования, дебаты, решения, посвященные «гражданскому обществу» как контрагенту государственной бюрократии и системе структур, переводящих социальность в политическую активность, утрачивают свой предмет. Старая мода(льность) общественной жизни – социальность среднего слоя теперь отсекается при помощи полит-технологий от властных структур. Новая мода(льность) общественной жизни не социальна и не гражданственна. Ночные клубы, фестивали, презентации, «тусовки» – это та сфера, где формируется публичность гламура, но это не та сфера, где формируется гражданственность в духе старого доброго «третьего сословия». Озабоченность социальных аналитиков кризисом «гражданского общества» в последние несколько лет приняла форму дебатов о социальном капитале, под которым понимаются структуры и коммуникации, объединяющие в повседневной жизни людей в группы и движения. Капитал структур и коммуникаций сейчас интенсивно наращивается глэм-капиталистами и глэм-про-фессионалами, но капитал этот отнюдь не социальный. Так что дебаты о капитале, пусть даже он и назван социальным, не смогут реанимировать политический и социально-научный проект «гражданское общество».

Глэм-капитализм набрал силу и пышно расцвел в самом начале XXI века, но господство гламура в этом капитализме не абсолютно и не тотально. Виртуализация, становясь всеохватной и переходя в режим гламура, вызывает реакцию. Бунт аутентичности против виртуальности является общей направленностью разного рода сверхновых движений.

Хакеры, «пираты», производители лекарств - джене-риков,8 дискаунтеры превратились в сильных игроков на рынках, поскольку предлагают потребителям продукт по цене, которая гораздо ниже той, что включает виртуальную и гламурную составляющие. Систематически нарушая права «интеллектуальной собственности», то есть лишая правообладателей возможности извлекать все возрастающую прибыль при практически нулевых издержках, партизаны бизнеса возвращают в экономику чистую, «грубую» функциональность вещей и действий и тем самым подрывают основанный на производстве и циркуляции образов режим глэм-капитализма.

Фундаменталисты, анти-глобалисты, экстремисты, отвечающие акциями неповиновения на не устраивающие их результаты выборов, возвращают в политику ее чистую, «грубую» функциональность – власть как способность навязывать свою волю другим и перманентную борьбу за власть. Тем самым партизаны современной политики нарушают «права большинства», то есть лишают «избранников народа» возможности выдавать за легитимность конформизм избирателей, и подрывают основанный на имидж-мэйкинге режим глэм-демократии.

«Пиратские», протестные и прочие подобные движения удобно называть сверхновыми, во-первых, потому, что так называемые «новые социальные движения» – эколо- гические, антивоенные, феминистские, правозащитные, с 1960-х годов утратили новизну и сейчас поглощены гламуром или выдавлены им на периферию общественной жизни вместе со своей социальной базой – традиционными буржуа. А во-вторых, нынешние партизаны бизнеса и политики, подобно вспышкам сверхновых звезд, создают движения катастрофичные (хаотичные, конфликтогенные, брутальные, а не упорядоченные, ненасильственные, благообразные) и одноразовые (событийные, а не рутинные). Идеальная организационная форма сверхнового движения – флэш-моб. Возвращая функциональность в экономику и политику, сверхновые движения не возвращают социальность как интегрированность и солидарность. Скорее они создают альтер-социальность.

Появление альтер-социальности в виде сверхновых движений дезавуирует фундаментальный для социальных наук дискурс «толерантности». Рассуждения о терпимости, интеграции «инаковости», «другого» как принципах построения современного общества становятся беспредметными. Толерантность – ценностная ориентация традиционных буржуа, принадлежавших к прежнему средоточию общественной жизни – среднему слою. Атрибут старой доброй социальности, толерантность одинаково чужда и новому средоточию общественной жизни гламуру и сверхновой альтер-социальности. Гламур и сверхновые одинаково агрессивны, нетерпимы и жестоки. В создаваемых ими сетевых структурах царит племенной дух. При этом гламур и сверхновые образуют взаимосвязанные структуры.

Руками сверхновых вытесненная виртуализацией реальность наносит ответный удар. Но, даже реагируя на этот шок возврата к реальности и трансформируясь, глэм-капитализм абсорбирует стратегии и технологии сверхновых движений. Глэм-капиталисты сначала пытаются подавить сверхновые движения полицейскими мерами, а затем превращают эти движения в ресурс наращивания своего капитала. Так, например, корпорации стали практиковать по сути «пиратство», занимаясь «растягиванием» брэнда «вниз» и «вширь»: престижным брэндом правообладатели прикрывают продукцию заведомо низкого качества и предлагают ее массовому потребителю по не высоким ценам. Таким же образом заимствованная у «пиратов» стратегия положена в основу бизнеса теми правообладателями, которые создают веб-сайты, где можно скачивать аудио- и видеозаписи по ценам в несколько раз ниже тех, на которых правообладатели настаивали еще несколько лет назад. Многие респектабельные компании срочно создают подразделения, использующие для завоевания рынков партизанскую тактику: производители программного обеспечения – тактику хакеров, открывающих друг другу исходные коды программ; авиаперевозчики – тактику дискаунтеров, устанавливающих цену за функцию – полет и исключающих псевдофункции – работающие на имидж сервисы; рекламные агентства – тактику флэш-моберов, создающих послание «из ничего» и приковывающих к себе внимание простым нарушением рутинного движения людских потоков в публичных местах. Глэм-капитализм движется в направлении альтер-капитализма.

Описанные выше феномены глэм-капитализма, глэм-демократии, сверхновых (альтер-социальных) движений требуют изучения. И эту потребность, хотя бы отчасти, уже удовлетворяют исследователи, но не те, что принадлежат к традиционным социальным наукам. Исследователи нетрадиционной ориентации создают глэм-науку.

Это еще одно следствие виртуализации. Глэм-наука возникает на перенасыщенном рынке интеллектуальной продукции, когда подгоняемому конкуренцией исследователю нужно не просто заинтересовывать и убеждать, а очаровывать, пленять аудиторию. Наука начинает выполнять функции производителя интеллектуальных аксессуаров и разработчика интеллектуальных диет для аудитории, чуткой к веяниям времени, в котором научно-техническая и рекламная революция сплелись в один модный тренд виртуализации.

Такого рода наука в самом чистом виде, без примесей представлена в глянцевых журналах. В них (по)читатели гламура находят не просто развлекательное чтиво, а аналитические материалы, ценимые по тем же критериям, по которым всегда ценились научные исследования: актуальность, истинность, практическая значимость. Модность, безаппеляционность, полезность рецептов, предлагаемых на все случаи жизни глянцевыми журналами, обеспечиваются безошибочным выбором объекта и метода исследования этой самой жизни. В качестве объекта берется «большая пятерка»: роскошь, экзотика, эротика, что-нибудь розовое, кто-нибудь белокурый. В качестве метода применяется «горячая десятка»: топ-лист, рейтинг, хит-парад (звезд, правил, секретов, проблем, решений…).

Наука в глянце – это отнюдь не противоположность «настоящей» науки, не пародия на нее. Это яркое, броское выражение самой сути ее современного состояния. Исследовательские техники гламура легко обнаруживаются и в книгах по менеджменту, маркетингу, PR, формирующих современное знание о современном обществе и весьма востребованных той публикой, которая претендует на интеллектуальное лидерство и, как правило, с иронией относится к картине мира блондинок и метросек-суалов. Но иронию интеллектуалов вызывает не сам гламур, а лишь искреннее отношение блондинок к гламуру как к смыслу существования. Для современных умствующих буржуа гламур – это источник средств к существованию, который они безудержно эксплуатируют.

Как «большая пятерка» служит объектом исследования для гуру менеджмента, дает представление простой эксперимент – один беглый взгляд на полки одного книжного магазина: «Роскошь – источник благополучия: будущее глобальной экономики», «Дзюдо-стратегия. Как сделать силу конкурентов своим преимуществом», «Мистика лидерства», «Как я продавал виагру», «Теряя невинность», «Сервис класса люкс. Розовая книга менеджмента», «Больше чем розовый «кадиллак». 9 ключей к успешному руководству компанией «Мэри Кей», «Как стать суперзвездой маркетинга».9

Руководства по успеху, предлагаемые современным менеджментом, содержат квинтэссенцию глэм-науки. Это логика создания интеллектуального продукта, которую мож- но с завидной регулярностью обнаружить в книгах по менеджменту и свести к четырем простым правилам:

-

1) найти «фишку»;

-

2) напирать на будущее;

-

3) рассказать историю успеха;

-

4) придумать матрицу.

Без «фишки», то есть компактной и яркой стержневой идеи, провоцирующей интерес, невозможно выделиться из бесконечно разрастающегося ряда гуру менеджмента. Самый эффективный, а заодно и эффектный способ создания «фишки» – создание сильной метафоры через парадоксальное соединение в одно слово или слоган понятий из двух далеких друг от друга областей опыта – менеджмента и музыки, маркетинга и религии, консалтинга и микробиологии, бизнеса и революции… Примерами могут служить хорошо растиражированные «фишки» от авторов бестселлеров: «брэнд-религия», «фанки-бизнес», «ка-раоке-капитализм», «вирусный маркетинг».11

Но плодотворной дебютной идеи для успеха недостаточно. «Фишку» надо передвигать на следующее поле. Нужно напирать на то, что будущее уже наступает и отменяет все прежние «фишки» и нанизанные на них рецепты успеха. Перенос фокуса исследования на надвигающееся будущее в каждой выходящей книге выглядит уже нелепым штампом, но это, пожалуй, самое главное достижение в развитии глэм-менеджмента. Перенос фокуса на будущее расширяет рынок, поскольку снимает неудобный вопрос о соотношении с идеями и рецептами гуру-конкурентов. Настоящее одно на всех, а будущее бесконечно разнообразно. Можно бесконечно выписывать новые рецепты для решения бесконечно надвигающихся новых проблем или для того, чтобы бесконечно «лечить» (по)читателей.

Все чудодейственные рецепты выписываются в виде экстрактов опыта преуспевших предпринимателей и администраторов. Кейсы – поучительные рассказы об успешных людях и фирмах добавляют идеям гуру реалистичности и убедительности, хотя и входят в противоречие с предъидущим правилом. Предписания вроде «делай, как Билл Гейтс и Toyota» вовсе не дают ускользнуть от нынешних проблем в многообещающее будущее, а заставляют идти с лупой вдоль цепочки следов, оставленных предшественниками.

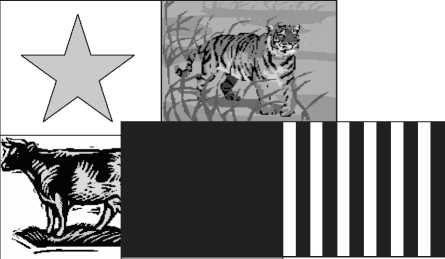

Стать не просто собирателем кейсов–сказаний, а подлинным гуру позволяет собственная теория. Теория – самый опасный компонент для глэм-науки, поскольку абстрактность угрожает ее яркой простоте. Но выход был найден, и со времени появления в 1970 году бестселлера Бостонской консалтинговой группы – модели инвестиционного портфеля, получившей прозвище «зоопарк»,12 матрицы формата 2x2 превратились в магические квадранты в руках прорицателей. Матрицы позволяют, не покидая пределов глэм-науки, показать, что мир сложнее чернобелых изображений. На пересечении двух осей «черное – белое» обнаруживаются не только совсем черное и совсем белое, но и серое и полосатое (рис. 3). И поэтому умение придумать матрицу становится совершенно необходимым в глэм-науке навыком аналитика, открывающего в четырех номинациях неочевидные возможности и одним махом создающего уникальный интеллектуальный продукт, в отношении которого «all rights reserved».13

Рис. 3. Матрицы – магические квадранты менеджмента

На рынок интеллектуальной продукции идет нарастающий поток созданных при помощи матриц теорий возможностей, выстраивающих в иерархию четыре незамысловатых варианта. И при этом среди гуру менеджмента не возникает дебатов, сколько-нибудь сопоставимых с «битвами парадигм» в социальных науках. Не возникает потому, что в глэм-теории место позитивизма заняла позитивность, а место конструктивизма – конструктивность. Вселяющие уверенность простые модели не отображают реальность, не создают реальность, они «прогибают» под себя реальность.

Глэм-наука сейчас процветает и постепенно монополизирует знание о капитализме, вытесняя традиционные социальные науки на периферию общественного интереса. Философы, историки, социологи утрачивают былое влияние на публичные дебаты о решении жизненно важных проблем людей, о судьбах страны и человечества и рассуждают о кризисе социальных наук или даже о кризисе научности в целом.14 Однако, вопреки тому, что принято думать, в результате экспансии гламура вовсе не обязательно страдает научная истина, объективность знания.