Вахтовые трудовые миграции как разновидность отходничества: масштабы, причины и последствия

Автор: Короленко А.В.

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Качество жизни и человеческий потенциал территорий

Статья в выпуске: 6 т.27, 2023 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия широкое распространение получила вахтовая трудовая миграция -форма временных возвратных краткосрочных и регулярных трудовых миграций (нового отходничества). Цель исследования заключалась в оценке ее масштабов и региональной дифференциации в России, а также в систематизации представлений о ее причинах и последствиях. Информационную базу составили итоги Всероссийской переписи населения - 2020 и научные публикации по данной проблематике. Установлено, что 2% занятого населения России (22% работающих за пределами населенного пункта) являются вахтовыми трудовыми мигрантами. Среди них значительно больше мужчин, сельских жителей и выезжающих в другие регионы. Наибольшую долю вахтовиков имеют субъекты с разным уровнем социально-экономического развития: среднеразвитые промышленные (Республика Мордовия, Волгоградская, Омская области), более аграрные (Саратовская область), слабоосвоенные (Чукотский автономный округ, Магаданская область), слабоосвоенные и слаборазвитые (Республика Калмыкия), богатые нефтегазодобывающие (Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа), относительно развитые и опережающие по доходу (Республика Башкортостан). Самый низкий показатель характерен для регионов - центров притяжения мигрантов (Москва, Московская, Ленинградская и Калининградская области), а также для республик Северного Кавказа и Юга России. Наиболее значимыми причинами вовлеченности в вахтовую миграцию выступают объективные выталкивающие факторы (низкий уровень зарплаты и недостаток рабочих мест в месте проживания). Положительные социально- экономические эффекты вахтовой миграции на мезо- и макроуровне заключаются в перераспределении ресурсов между регионами, снижении расходов на создание и содержание населенных пунктов, повышении уровня жизни населения, сокращении социальной напряженности, развитии системы здравоохранения, на микроуровне - в адаптации предприятий к условиям изменения спроса, эффективной организации их деятельности, улучшении материальных и жилищных условий вахтовиков и их семей. Отрицательные последствия проявляются преимущественно на микроуровне - в социально-психологическом влиянии на вахтового работника (девиантное поведение, ухудшение здоровья) и его семью (проблемы в семейных отношениях, ведении хозяйственно-бытовых, общественных дел, воспитании детей).

Отходничество, вахтовые трудовые миграции, масштабы, региональная дифференциация, причины, последствия

Короткий адрес: https://sciup.org/147242494

IDR: 147242494 | УДК: 314.7.742 | DOI: 10.15838/ptd.2023.6.128.12

Текст научной статьи Вахтовые трудовые миграции как разновидность отходничества: масштабы, причины и последствия

Одним из отличительных признаков урбанизации в России выступает массовый отход населения1, выражающийся в возвратных регулярных трудовых миграциях с разным ритмом перемещений. Н.Г. Нефедова среди главных предпосылок развития этого явления называет, с одной стороны, сокращение трудовых ресурсов вследствие депопуляции и оттока населения из малых городов и сельской местности, с другой стороны, переход от трудодефицитной модели к трудоизбыточной, что обусловлено как кризисом советских промышленных и сельскохозяйственных предприятий, так и модернизацией и созданием новых. В результате традиционная для регионов занятость резко сокращается, высвобождая большое количество трудовых ресурсов, которые все чаще начинают прибегать к формам временной занятости на территории других населенных пунктов и регионов2. Наряду с маятниковыми перемещениями, развитие которых связывают с автомобилизацией и улучшением внутри- и межрегиональных пассажирских перевозок, получила широкое распространение вахтовая трудовая миграция (Лексин, 2021). Несмотря на это, до сих пор отсутствуют точные статистические данные о количестве вахтовых трудовых мигрантов, не сформировалось единого подхода к оценке масштабов этого явления, что актуализирует исследования данной проблематики.

Последствия применения вахтового труда и соответствующих пространственных перемещений населения активно обсуждаются в рамках медицины, психологии, социологии, экономики и других дисциплин. Разнятся и подходы к их трактовке и оценке. Так, Е.А. Бажутова условно выделяет три точки зрения на роль вахтовой трудовой миграции в территориальном развитии: поддерживающую (признается экономически более эффективным способом развития региона, чем создание новых постоянных населенных пунктов), отрицающую (неприемлема для развития региона в силу большого количества рисков и негативных последствий) и комбинирующую (подразумевает оптимальную модель ее использования в сложных природно-климатических условиях и при отдаленности мест приложения труда, учитывает ее достоинства и недостатки) (Бажутова, 2022). Однако последствия вахтовой миграции сложны и многогранны, а потому не ограничиваются лишь территориальным развитием; проявляются на самых разных уровнях (вахтовых работников и их семей, предприятий, общества и его институтов, окружающей среды и государства в целом), имеют разную направленность (позитивную и негативную) и разный характер (социальные, экономические, экологические, демографические, психологические и пр.). Для грамотного управления данным видом перемещений большое значение приобретает понимание его причин и влияния на разные сферы жизни общества.

Цель данного исследования заключалась в оценке масштабов вахтовой трудовой миграции в России, ее региональной дифференциации, а также в систематизации представлений о ее причинах и последствиях.

Теоретическиеаспекты исследования

В научной среде до сих пор не сформировалось единого мнения по отношению к месту вахтовой трудовой миграции в системе других видов миграционных перемещений. Все исследователи признают ее временный, возвратный и регулярный (но не ежедневный) характер, однако разнятся подходы к ее соотношению с другими видами временной возвратной трудовой миграции, а также с явлением отходничества (табл. 1).

В зарубежных исследованиях (Hoath, Haslam McKenzie, 2013; Jones, Southcott, 2015; Haslam McKenzie, 2016a; Haslam McKenzie, 2016b) вахтовые трудовые миграции чаще всего рассматриваются как маятниковые миграции на дальние расстояния (long-distance commuting). Для вахтовой миграции в горно-и нефтеперерабатывающей промышленности в зависимости от режима перемещений к месту работы и обратно используются термины FIFO (fly-in/fly-out) – авиаперелеты, DIDO (drive-in/drive-out) – автомобильные поездки, BIBO (bus-in/bus-out) – поездки на общественном транспорте (автобусе).

Что касается взглядов на направления перемещений вахтовых мигрантов, то одни исследователи рассматривают вахтовую трудовую миграцию исключительно как вну-тристрановые поездки (Е.А. Бажутова), другие же в ее рамках учитывают как внешнюю (международную), так и внутреннюю (межрегиональную и/или внутрирегиональную) миграцию (С.В. Рязанцев, Г.Ф. Ахметова).

В отечественных исследованиях нередко вахтовые миграции связывают с явлением отходничества. Ю.М. Плюснин с коллегами считают отходничество самостоятельной формой трудовой миграции и называют следующие его признаки: участие в нем преимущественно жителей малых городов и сел; значительная удаленность работы от места проживания; сезонный характер (не работы, а домашних дел); инициативность и самодеятельность отходников в поисках работы; мотивация материального благополучия; нежелание менять место постоянного жительства (Плюснин и др., 2013). Однако, как отмечают авторы, в современном отходничестве наблюдается диверсификация: помимо настоящих отходников выделяются другие, сохраняющие с ними лишь несколько общих признаков: самостоятельный и инициативный поиск работы, возвратный характер, отсутствие намерений к переезду и мотивированность обеспечения высокого уровня жизни семьи. К ним относятся вахтовые трудовые мигранты (Плюснин и др., 2013). Данный подход рассматривает современное отходничество как форму внутренней временной трудовой миграции, т. е. не учитывает международные перемещения (Жидкевич, 2017). М.С. Туракаев и Г.Р. Баймурзина вахтовую трудовую миграцию и отходничество считают отдельными видами временной трудовой миграции: первый причисляют к регулярным перемещениям по графику (не привязанным к сезонности работы и домашних дел), тогда как второй – к нерегулярным (Туракаев, Баймурзина, 2022). В.Н. Лексин пишет, что вахтовая миграция имеет с отходничеством общее происхождение, но отличается по мотивам и форме в зависимости от местных условий (Лексин, 2021). О.Н. Калачикова и А.А. Соколова относят ее к одной из форм нового отходничества – возвратной краткосрочной (на срок менее 12 месяцев) регулярной трудовой миграции (Соколова, Калачикова, 2023).

В отношении длительности отъезда вахтовых мигрантов и его частоты также не сформировалось единой позиции. С.В. Рязанцев продолжительность вахтовой миграции ограничивает тремя месяцами (в соответствии

Таблица 1. Подходы к определению вахтовой трудовой миграции и ее соотношению с отходничеством

В данном исследовании будем придерживаться подхода О.Н. Калачиковой и А.А. Соколовой, согласно которому вахтовая трудовая миграция наряду с маятниковой, сезонной и челночной миграцией является разновидностью нового отходничества. Регулярность в данном случае обеспечивается трудовым графиком и предполагает систематические отрезки времени для возвращения к постоянному месту жительства мигранта (Соколова, Калачикова, 2023). К отличительным признакам вахтовой организации труда и, как следствие, данного вида миграции относятся максимально установленный срок вахты (не более трех месяцев), организация работодателем проезда и проживания трудового мигранта, особая форма трудового договора (Соколова, 2022).

Подходы к определению вахтовой трудовой миграции обобщены в табл. 1.

Методологические аспекты исследования

Методология оценки масштабов вахтовой трудовой миграции

Для оценки масштабов временной возвратной трудовой миграции (в т. ч. вахтовой миграции) применяются разные источники информации: выборочные обследования рабочей силы (Росстат) (Флоринская и др., 2015; Ахметова (Хилажева), 2022; Соколова, 2022), репрезентативные социологические опросы занятого населения (Шевцова, 2018; Ахметова, 2021; Ахметова (Хилажева), 2022; Туракаев, Баймурзина, 2022), данные о среднесписочной численности вахтового персонала

(Логинов, 2021). Первый источник позволяет оценить только общероссийское число временных трудовых миграций с разной периодичностью (ежедневно, один раз в неделю и реже, 1–2 раза в месяц, реже одного раза в месяц). Его данные содержат информацию только по перемещениям в другой регион и только по всей стране в целом, не позволяя проанализировать ситуацию по отдельным субъектам РФ. Кроме того, по результатам выборочного обследования рабочей силы сложно понять, кто из работающих в других регионах может быть вахтовым или сезонным работником, а кто маятниковым мигрантом (Соколова, 2022).

Социологические опросы помогают более точно определить вовлеченность занятого населения в вахтовые трудовые миграции, охарактеризовать социально-демографический портрет таких мигрантов. Вместе с тем субъективные оценки могут завышать уровень вахтовой миграции (Туракаев, 2016). Чаще всего подобные исследования проводятся либо в отдельных регионах, например в Республике Башкортостан (Ахметова, 2021; Ахметова (Хилажева), 2022; Туракаев, Баймурзина, 2022), Новосибирской (Шевцова, 2018), Иркутской (Кириллова, 2016) областях, либо на отдельных территориях, например на севере Западной Сибири (Силин, 2015), что затрудняет оценку общероссийской ситуации, а также региональной дифференциации показателя. Данные о численности вахтового персонала доступны лишь по отдельным предприятиям и регионам Арктической зоны РФ, а потому также не позволяют оценить общестрановые объемы вахтовой трудовой миграции и ее региональные различия. В переписи населения 2010 года содержался вопрос о работе за пределами своего населенного пункта, но отсутствовал вопрос о частоте таких поездок, что не давало возможности отделить вахтовых мигрантов от маятниковых. В переписном листе Всероссийской переписи населения – 2020 (далее – ВПН-2020) этот вопрос появился впервые. Таким образом, ВПН-2020 стала новым источником информации о данном виде миграций.

В представленном исследовании для оценки масштабов вахтовой миграции применялись данные ВПН-2020, проведенной в 2021 году, а именно информация о занятом населении частных домохозяйств, работающем за пределами своего населенного пункта, по территории нахождения работы и периодичности выезда на работу. За вахтовых трудовых мигрантов условно принимались лица, выезжающие на работу за пределы своего населенного пункта с периодичностью несколько раз в месяц или один раз в месяц и реже, что позволяет отделить их от маятниковых мигрантов, выезжающих на заработки ежедневно или несколько раз в неделю (Соколова, Калачикова, 2023). Использование критерия периодичности выезда на работу за пределы своего населенного пункта в качестве маркера вахтовой миграции весьма условно и является допущением, т. к. среди этих лиц могут быть маятниковые и челночные мигранты, а также сезонно занятые вне места проживания (Соколова, Калачикова, 2023). Кроме того, Н.Г. Нефедова отмечает, что существуют переходные формы отхода, например работа в течение суток с тремя выходными, отход на рабочие дни недели с выходными дома3, и такие занятые могут попадать в группу вахтовых работников. К сожалению, данные переписи не позволяют определить регионы, принимающие вахтовых мигрантов, возраст, уровень образования и профессию работников, что является ограничением исследования. Несмотря на перечисленные недостатки, преимуществом данных ВПН-2020 выступает возможность оценки общестрановых масштабов вахтовой трудовой миграции, ее региональных особенностей и направлений перемещения вахтовых работников.

Для анализа региональной дифференциации вахтовой миграции вычислялась доля вахтовых трудовых мигрантов с периодичностью выезда несколько раз в месяц (кратковременные) и один раз в месяц и реже (долговременные) в общей численности занятых, работающих за пределами своего населенного пункта и отметивших периодичность поездок. Осуществлялась группировка регионов РФ по величине показателей общей, кратковременной и долговременной миграции. Выделялись три группы регионов – с низкими, средними и высокими значениями показателей. В среднюю группу отбирались территории со значениями показателей в диапазоне «среднее арифметическое ± стандартное отклонение», регионы со значениями ниже или выше этого диапазона относились в группы с низкими и высокими уровнями соответственно.

Дополнительно регионы РФ группировались по соотношению вклада в общую вахтовую трудовую миграцию кратковременной и долговременной вахты (преобладание одного из видов, если его доля превышает 60%; смешанный тип – если оба в диапазоне от 40 до 60%), а также внутрирегиональной, межрегиональной и международной вахты (преобладание одного из видов, если его доля превышает 60%, смешанный тип – если внутрирегиональная и межрегиональная в диапазоне от 40 до 60%, а доля международной не более 15%, а также доля международной 15% и более).

Методология оценки причин и последствий вахтовой трудовой миграции

Для оценки причин и последствий вахтовых трудовых миграций часто привлекаются социологические методы – анкетирование или интервью (Силин, 2015; Туракаев, 2016; Шевцова, 2018; Ахметова, 2021; Ахметова (Хилажева), 2022; Бажутова, 2022; Туракаев, Баймурзина, 2022), экспертные опросы специалистов (Ахметова, 2021; Ахметова (Хилажева), 2022). Нами осуществлен вторичный анализ результатов количественных и качественных исследований (в т. ч. социологических), в рамках которых изучаются причины и последствия вахтовой трудовой миграции.

В представленной работе применялся подход М.С. Туракаева к классификации причин и мотивов вахтовой трудовой миграции. С одной стороны, ученый выделяет ее объективные причины (слабо зависящие или вовсе не зависящие от вахтового работника) и субъективные мотивы (зависящие исключительно от выбора и желания самого работника), с другой стороны, подразделяет их на два типа: выталкивающие факторы, вынуждающие работать за пределами места проживания, и задерживающие факторы, не позволяющие сменить место жительства и удерживающий людей в родной местности (Туракаев, 2016). Однако перечень причин вахтовой миграции был расширен нами исходя из результатов научных исследований, составлена матрица соотношения объектив-ных/субъективных причин и выталкиваю-щих/задерживающих факторов.

Последствия вахтовой трудовой миграции чаще всего анализируются либо с позиции территории (выбытия и прибытия), либо уровня и объекта влияния (микроуровень – вахтовые работники, их семьи, предприятия; мезоуровень – населенные пункты и регионы, общества и его институты, отрасли экономики; макроуровень – национальная экономика, государство, окружающая среда), либо характера воздействия (социальные, психологические, экономические, демографические, экологические и пр.), либо их направленности (отрицательные, положительные). В данном исследовании для систематизации последствий, отраженных в работах ученых, нами были использованы одновременно три критерия – уровень последствий (в т. ч. объект воздействия), их характер и направленность воздействия.

Основные результаты

Масштабы и региональная дифференциация вахтовой трудовой миграции в России

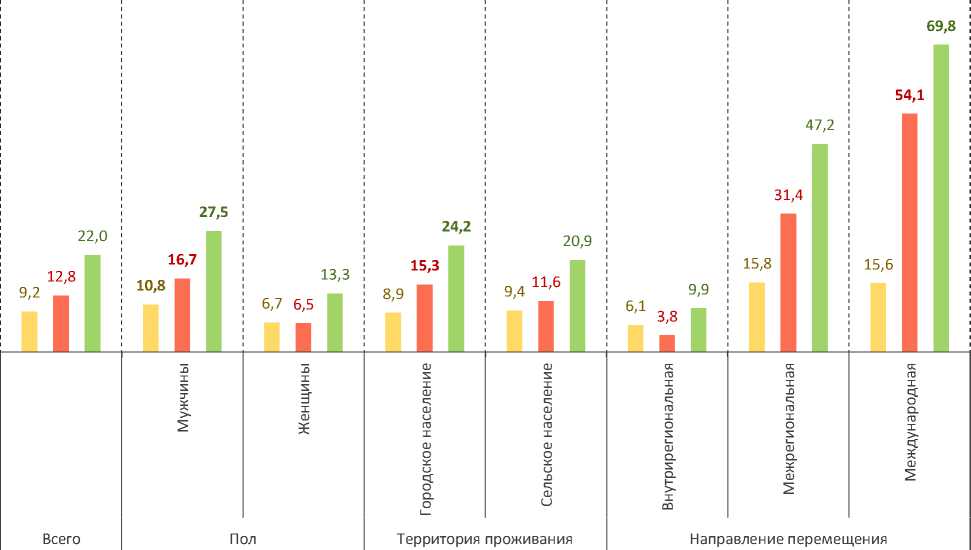

Согласно данным ВПН-2020, 1432,0 тыс. человек (2,4% занятого населения России или 22% работающих за пределами своего населенного пункта) условно могут быть отнесены к вахтовым трудовым мигрантам, из них 833,1 тыс. человек (1,4 или 13% соответственно) – осуществляют долговременные выезды, а 598,9 тыс. человек (1,0 или 9% соответственно) – кратковременные. Вовлеченность в вахтовую миграцию выше среди занятых за пределами места жительства мужчин по сравнению с женщинами (28% против 13), особенно в долговременную вахту (17% против 7; рис. 1). Среди занятых городских жителей, выезжающих на работу из своего населенного пункта, вахтовая миграция распространена несколько чаще по сравнению с сельскими (24% против 21). Вахтовые перемещения наиболее характерны для занятого населения, осуществляющего зарубежные поездки по работе (70%), чаще в формате долговременных выездов (54%), а наименее – для занятого населения, перемещающегося в пределах своего региона (10%).

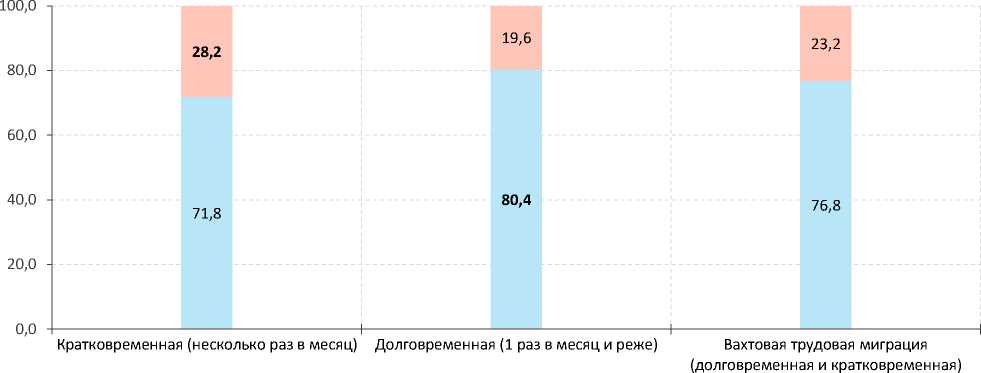

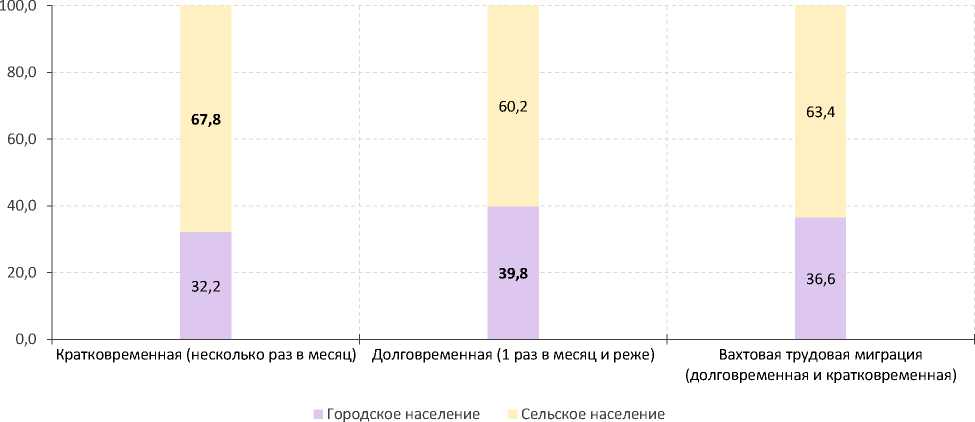

В составе вахтовых трудовых мигрантов преобладают мужчины (77% против 23% женщин), при этом наибольшее число мужчин выезжает вахтой на заработки с периодичностью один раз в месяц и реже (80%), что во многом объясняется тяжелым характером такого формата труда (рис. 2). Доля женщин несколько выше при кратковременных вахтовых перемещениях (28%). Среди вахтовых мигрантов превалируют сельские жители (63%), особенно при краткосрочных перемещениях (68%), доля горожан несколько выше в составе долговременных вахтовых мигрантов, но все равно уступает доле сельского населения (40%; рис. 3 ). Вывод о большей включенности в вахтовую трудовую миграцию сельских жителей и мужчин соотносится с результатами других отечественных исследований (Кириллова, 2016; Ахметова, 2021; Туракаев, Баймурзина, 2022).

Большинство вахтовых трудовых мигрантов выезжают на работу в другие регионы России (69%; рис. 4 ). Закономерно, что самая значительная доля межрегиональных трудовых перемещений отмечается среди долговременных вахтовых мигрантов (79%), поскольку подобный формат сам по себе занимает больше времени вследствие преодоления больших расстояний. Удельный вес выезжающих на работу в зарубежные страны несколько выше среди долговременных вахтовых мигрантов, но все равно незначителен и не превышает 2%. Доля внутрирегиональных трудовых поездок выше среди вахтовых мигрантов, покидающих дом на короткие сроки (43%).

Кратковременная (несколько раз в месяц)

■ Долговременная (1 раз в месяц и реже)

■ Вахтовая трудовая миграция (долговременная и кратковременная)

Рис. 1. Вахтовые трудовые миграции по периодичности выезда на работу в разрезе пола, территории проживания и направления перемещения*, %

* От числа занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта и указавшего периодичность выезда, соотв. группы.

Составлено по: Т. 10. Рабочая сила // Итоги ВПН-2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom10_Rabochaya_sila

Мужчины Женщины

Рис. 2. Состав вахтовых трудовых мигрантов с разной периодичностью выезда на работу по полу*, %

* От числа занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта с разной периодичностью.

Составлено по: Т. 10. Рабочая сила // Итоги ВПН-2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom10_Rabochaya_sila

Рис. 3. Состав вахтовых трудовых мигрантов с разной периодичностью выезда на работу по территории проживания*, %

* От числа занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта с разной периодичностью. Составлено по: Т. 10. Рабочая сила // Итоги ВПН-2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom10_Rabochaya_sila

Внутрирегиональная

■ Межрегиональная

■ Международная

Рис. 4. Состав вахтовых трудовых мигрантов с разной периодичностью выезда на работу по направлению перемещения*, %

* От числа занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта с разной периодичностью. Составлено по: Т. 10. Рабочая сила // Итоги ВПН-2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom10_Rabochaya_sila

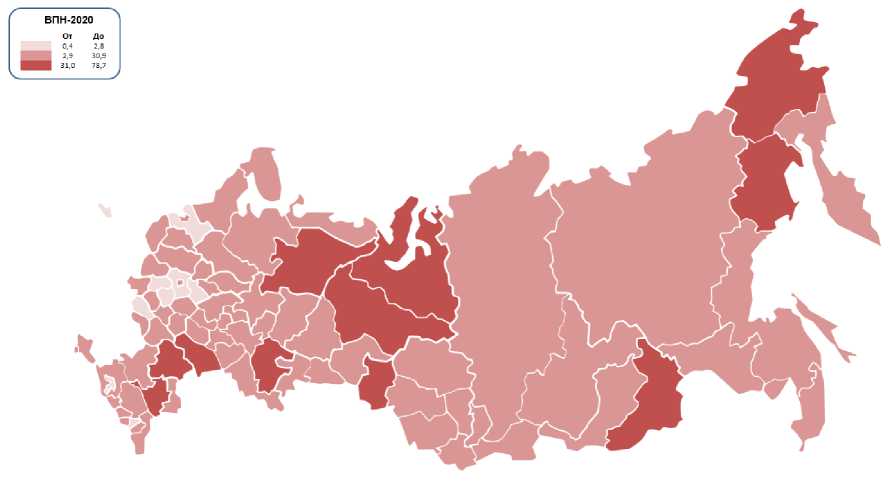

По данным ВПН-2020, самую высокую долю вахтовых трудовых мигрантов в общей численности выезжающего на заработки занятого населения имеют 11 регионов РФ: республики Калмыкия (85%), Башкортостан (49%) и Мордовия (44%), Ямало-Ненецкий (80%), Ханты-Мансийский (53%) и Чукотский (51%) АО, Забайкальский край (53%), Магаданская (62%), Омская (49%), Саратовская (48%), Волгоградская (43%) области (рис. 5). Попадание этих регионов в число доноров вахтовых мигрантов, с одной стороны, может объясняться их социальноэкономическим положением, с другой стороны, не соответствовать ему. Согласно классификации регионов России по уров-

Рис. 5. Регионы РФ по доле вахтовых трудовых мигрантов в общей численности занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта, %

Составлено по: Т. 10. Рабочая сила // Итоги ВПН-2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom10_Rabochaya_sila

ню социально-экономического развития4 (Флоринская и др., 2015), чаще донорами вахтовиков выступают субъекты со средним уровнем развития (т. н. «середина») – среднеразвитые промышленные (Республика Мордовия, Волгоградская, Омская области), более аграрные (Саратовская область) и слабо-освоенные (Чукотский АО, Магаданская область), а также «аутсайдеры» – слабо-освоенные и слаборазвитые (Республика Калмыкия). Однако среди регионов-доноров есть и те, которые относятся к числу «лидеров», – богатые нефтегазодобывающие субъекты (ЯМАО и ХМАО), а также относительно развитые и опережающие по доходу – Республика Башкортостан, в экономике которой исторически значимую роль играют добыча и транспортировка нефти (Флоринская и др., 2015).

Среднее значение удельного веса вахтовых трудовых мигрантов отмечается в большинстве субъектов РФ (64 региона), тогда как в 10 регионах наблюдается его минимальный уровень: в столичном регионе – г. Москве (12%) и Московской области (3%), а также в Ленинградской (4%), Калининградской (5%),

Мурманской (10%) областях, в республиках Северного Кавказа и Юга России – Адыгея (7%), Ингушетия (7%), Карачаево-Черкесия (11%), Крым (9%). Отдельные регионы с минимальной долей вахтовых мигрантов сами являются центрами миграционного притяжения и находятся в освоенной зоне с более развитой инфраструктурой и благоприятными природно-климатическими условиями (г. Москва, Московская, Ленинградская и Калининградская области). В случае территорий Северного Кавказа это может быть связано с высоким уровнем неформальной занятости и нежеланием работодателей привлекать работников из данных республик (Флоринская и др., 2015).

По доле кратковременных вахтовых мигрантов лидируют 13 субъектов РФ, это регионы центральной части России – Курская (25%), Рязанская (25%), Брянская (24%), Орловская (22%), Ивановская (21%), Тамбовская (17%), Смоленская (16%) области, а также ХМАО (22%) и ЯМАО (21%), республики Тыва (22%), Чувашия (18%) и Карелия (16%), Пензенская область (16%; рис. 6 ). Перечисленные субъекты центральной части России (Брянская, Там-

Рис. 6. Регионы РФ по доле кратковременных вахтовых трудовых мигрантов в общей численности занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта, %

Составлено по: Т. 10. Рабочая сила // Итоги ВПН-2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom10_Rabochaya_sila

бовская, Ивановская, Смоленская области) и Поволжья (Республика Чувашия, Пензенская область) являются главными поставщиками трудовых мигрантов для столичного региона (Флоринская и др., 2015). Высокая доля кратковременных вахтовых мигрантов в ЯМАО и ХМАО может объясняться близостью мест приложения вахтового труда, а именно нефтегазовых месторождений, для их жителей. Для 60 регионов характерен средний показатель краткосрочной вахтовой миграции. В 12 субъектах отмечается самый низкий ее уровень, в большинстве случаев это регионы Северного Кавказа и Юга России – республики Ингушетия (5%), Карачаево-Черкесия (4%), Чечня (4%), Адыгея (4%), Кабардино-Балкария (3%), Северная Осетия (2%), Крым (4%), Астраханская область (5%), а также Ленинградская (3%), Калининградская (3%), Московская (3%) области, Ненецкий АО (2%).

Наибольшая доля долговременных вахтовых мигрантов свойственна 11 субъектам, это преимущественно регионы Севера России – ЯМАО (59%) и ХМАО (31%), Магаданская область (54%), Чукотский АО (42%), Республика Коми (31%) и Поволжья – Республика Башкортостан (40%), Волгоградская (38%) и Саратовская (33%) об- ласти, а также Республика Калмыкия (79%), Забайкальский край (43%) и Омская область (41%; рис. 7). Большинство из них поставляют рабочую силу в другой центр притяжения трудовых мигрантов – нефтегазодобывающие регионы Урала: Тюменскую область, ЯМАО и ХМАО (Флоринская и др., 2015). В соседствующих ЯМАО, ХМАО и Республике Коми это происходит, в том числе, за счет перемещений к местам приложения труда собственного населения. Для 65 субъектов РФ характерна средняя доля долговременной вахты, в 9 регионах отмечается самый низкий ее показатель – это республики Адыгея (3%) и Ингушетия (2%), Тульская (3%), Калининградская (2%), Владимирская (2%), Курская (2%), Калужская (2%), Ленинградская (0,6%) и Московская (0,4%) области.

Кратковременная вахтовая миграция преобладает в 20 регионах, наиболее существенно – в субъектах центральной части России (Курская, Московская, Тульская, Владимирская, Рязанская, Калужская области; табл. 2 ), что во многом объясняется их близостью к столичному региону и меньшими расстояниями для перемещений. Долговременные выезды на работу превалируют в общем объеме вахтовых

Рис. 7. Регионы РФ по доле долговременных вахтовых трудовых мигрантов в общей численности занятого населения, работающего за пределами своего населенного пункта, %

Составлено по: Т. 10. Рабочая сила // Итоги ВПН-2020. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom10_Rabochaya_sila

Таблица 2. Группировка регионов РФ по соотношению вклада кратковременной (КВТМ) и долговременной (ДВТМ) вахты в общую вахтовую трудовую миграцию, %

В 51 из 85 регионов России преобладает межрегиональная вахтовая трудовая миграция, что во многом связано с большей распространенностью долговременных вахт, требующих поездок на существенные расстояния, пересечения разных климатических зон и часовых поясов (Бажутова, 2022). Она наиболее значима (более 90%) для Ненецкого АО, ХМАО и ЯМАО, республик Мордовия и Чувашия, Брянской и Курганской областей (табл. 3). В 15 субъектах РФ максимальный вклад в вахтовую миграцию вносят внутрирегиональные перемещения, особенно заметно (более 80%) в Сахалинской, Тюменской областях и Республике Саха (Якутия). Смешанный тип вахтовой трудовой миграции по направлению перемещения отмечается в 19 субъектах, в 15 из них почти в равной

Таблица 3. Группировка регионов РФ по соотношению вклада внутрирегиональной (ВВТМ), межрегиональной (МВТМ) и зарубежной (ЗВТМ) вахты в общую вахтовую трудовую миграцию*, %

Причины и последствия вахтовой трудовой миграции: опыт исследований

Результаты большинства исследований подтверждают вынужденный характер вахтовой трудовой миграции (Туракаев, 2016; Ахметова (Хилажева), 2022; Бажутова, 2022; Туракаев, Баймурзина, 2022). В соответствии с подходом М.С. Туракаева нами составлена матрица соотношения объективных и субъективных, выталкивающих и задерживающих причин и мотивов вахтовой миграции (табл. 4). Наиболее наполненную группу формируют объективные выталкивающие факторы. Среди них главенствующая роль отводится низкому уровню заработной платы в месте выбытия и недостатку рабочих мест в месте постоянного проживания вахтового мигранта. Как отмечает Г.Ф. Ахметова, наиболее остро эти проблемы стоят в сельской местности, что обуславливает более высокий уровень участия сельских жителей во временной (в т. ч. вахтовой) трудовой миграции (Ахметова (Хилажева), 2022). По данным интервью М.С. Туракаев также выделяет фактор отсутствия у вахтовых работников необходимого уровня образования или невозможности его применения в месте проживания (Туракаев, 2016). Кроме того, среди выталкивающих причин обозначаются потребность в улучшении жилищных условий и материального положения, необходимость обеспечения семьи. Для женщин, трудящихся вахтовым методом и имеющих относительно самостоятельных детей, в качестве вынуждающего фактора часто выступает потеря кормильца в семье (вдовство или развод) (Туракаев, Баймурзина, 2022). К субъективным выталкивающим факторам относят

Таблица 4. Причины и мотивы вахтовой трудовой миграции

Среди объективных факторов, задерживающих вахтовых трудовых мигрантов в месте жительства, выделяются институциональные и жилищные барьеры (регистрация и приватизация жилья, дороговизна его покупки и аренды в другом населенном пункте), которые Е.В. Шевцова называет чертами наименее социально-экономически развитых территорий (муниципалитетов) (Шевцова, 2018). В роли задерживающих субъективных факторов, как показывают результаты исследований, выступают патриотические чувства, желание и привычка жить в сельской местности, сохранение традиционного уклада жизни, удобство вахтового формата работы (наличие межвахтового отдыха) для ведения домашних и хозяйственных дел. К ним же можно отнести пример родных и знакомых вахтовиков, поскольку он не только стимулирует временную миграцию, но и препятствует ее трансформации в окончательный переезд.

Последствия вахтовой трудовой миграции

В ходе систематизации последствий вахтовой трудовой миграции выявлено, что среди положительных социально-экономических эффектов на макро- и мезоуровне для принимающих территорий в основном обозначаются такие, как перераспределение денежных потоков между более и менее богатыми регионами (Нуйкина, 2013), снижение затрат всех видов ресурсов на создание и содержание населенных пунктов в местах производства работ (Силин, 2015; Haslam McKenzie, 2016a). Для общества в целом они выражаются в снижении уровня безработицы в населенных пунктах выбытия, росте занятости и сокращении дефицита трудовых ресурсов в населенных пунктах прибытия (Нуйкина, 2013; Силин, 2015; Ахметова, 2021; Бажутова, 2022), сокращении социальной напряженности, повышении уровня жизни общества за счет налоговых поступлений, развитии сектора торговли и услуг по обслуживанию вахтовых работников (Нуйкина, 2013; Бажутова, 2022), увеличении доходов собственников жилья вследствие роста его стоимости (из-за наплыва вахтовых мигрантов) (Нуйкина, 2013), а для системы здравоохранения – в ее развитии вследствие спроса вахтовиков на медицинские услуги и реализации корпоративных социальных программ (Нуйкина, 2013; Бажутова, 2022). В качестве положительных экологических последствий вахтовой миграции для окружающей среды А.Н. Силин называет сокращение антропогенной нагрузки на природные ландшафты и негативного воздействия на условия жизни аборигенного населения (Силин, 2015). К позитивным демографическим эффектам для принимающей территории относится повышение ее демографического и трудового потенциала в результате притока трудоспособного населения (Ахметова, 2021).

Положительные социально-экономические последствия вахтовой миграции проявляются и на микроуровне: для предприятий они выражаются в сокращении затрат средств и времени на реализацию поставленных целей, своевременном реагировании компаний на динамичную рыночную ситуацию, в т. ч. на изменение спроса (Нуйкина, 2013; Силин, 2015; Haslam McKenzie, 2016a), для самого вахтового мигранта – в повышении заработной платы и уровня жизни, приобретении навыков и опыта, возможностях для обучения без отрыва от производства, а для его семьи – в улучшении материальных и жилищных условий (Storey, 2010; Нуйкина, 2013; Ахметова, 2021; Хилажева, 2021; Туракаев, Баймурзина, 2022).

Отрицательные социально-экономические последствия вахтовой трудовой миграции на макро- и мезоуровне для общества принимающей территории состоят в снижении доходов местного населения и его невостре-бованности в вахтовых отраслях из-за невозможности конкурировать с приезжими специалистами, увеличении разрыва в доходах, росте стоимости жилья для местных жителей вследствие повышения спроса на него вахтовиков (Нуйкина, 2013; Hoath, Haslam McKenzie, 2013; Haslam McKenzie, 2016a; Чушкина, 2020), для системы здравоохранения принимающей территории – в увели- чении нагрузки из-за повышенного спроса со стороны вахтовых работников (Нуйкина, 2013). К негативным демографическим последствиям для территорий выбытия исследователи относят сокращение демографического и трудового потенциала из-за оттока трудоспособного населения5 (Ахметова, 2021), в результате чего снижается их привлекательность, деградирует социальная инфраструктура. Помимо позитивного влияния вахтовой трудовой миграции на экологическую ситуацию обозначается и негативный эффект вследствие потребительского отношения вахтовика как «временщика» к окружающей среде (Нуйкина, 2013; Силин, 2015). Главным отрицательным социальнопсихологическим последствием для принимающего общества выступает ухудшение социальной обстановки – нарушение вахтовиками общественного порядка, напряженное отношение к ним местного населения и возникновение конфликтов (Нуйкина, 2013).

Субъектами отрицательных социальноэкономических последствий вахтовой миграции на микроуровне выступают преимущественно предприятия, причем как те, на которых трудятся вахтовые работники, так и остальные предприятия принимающей территории. Для первых это проявляется в невозможности накопления необходимого опыта и знаний специфики выработок из-за постоянно меняющегося состава вахтовых бригад и отсутствия преемственности, в сложности с обеспечением безопасности и поддержанием сплоченности коллектива (Нуйкина, 2013; Jones, Southcott, 2015), тогда как для вторых – в утечке кадров вследствие невозможности обеспечить сотрудникам конкурентную заработную плату, особенно в бюджетной сфере и мелком бизнесе (Нуйкина, 2013). Среди негативных социально-психологических эффектов вахтовой трудовой миграции для семьи работника обозначаются нарушение семейных отношений (супружеских, родительско-детских), проблемы в ведении домашнего хозяйства и быта, воспитании детей, участии в общественной жизни жен вахтовых работников, проблемы с поведением и успеваемостью детей (Силин, 2015; Шевцова, 2018; Ахметова, 2021; Хилажева, 2021; Storey, 2010; Hoath, Haslam McKenzie, 2013). Широкий спектр отрицательных социально-психологических последствий наблюдается и в отношении самого вахтовика: развитие девиантных форм поведения, например злоупотребление алкоголем, совершение преступлений (Холодилова, 2008; Силин, 2015), ухудшение параметров физического, психического здоровья (Холодилова, 2008; Алексеенко и др., 2009; Силин, 2015), а также деформация личности6.

Обсуждение результатов и заключение

Таким образом, вахтовые трудовые миграции представляют собой временные возвратные краткосрочные регулярные трудовые миграции и являются разновидностью нового отходничества. Возможность оценки их общестрановых масштабов и региональной дифференциации с учетом периодичности и направлений перемещения впервые была предоставлена ВПН-2020, дающей информацию о численности занятого населения, с разной частотой выезжающего на работу за пределы своего населенного пункта. По итогам переписи 1432,0 тыс. человек (2,4% занятого населения России, или 22% работающих за пределами своего населенного пункта) могут быть отнесены к вахтовым трудовым мигрантам, из них 833,1 тыс. человек (1,4 или 13% соответственно) – к долговременным, 598,9 тыс. человек (1,0 или 9% соответственно) – к кратковременным. В числе вахтовых мигрантов значительно больше мужчин и сельских жителей, что соответствует результатам исследований М.К. Кирилловой, Г.Ф. Ахметовой, М.С. Тура-каева и Г.Р. Баймурзиной. Вахтовые миграции в большей степени представлены межрегиональными перемещениями, особенно среди выезжающих на длительные сроки.

Проведенное исследование продемонстрировало заметную дифференциацию регионов России по доле вахтовых трудовых мигрантов в общей численности занятых, выезжающих на заработки. Наибольший показатель имеют регионы с разным уровнем социально-экономического развития: среднеразвитые промышленные (Республика Мордовия, Волгоградская, Омская области), более аграрные (Саратовская область), слабо-освоенные (Чукотский АО, Магаданская область), слабоосвоенные и слаборазвитые (Республика Калмыкия), богатые нефтегазодобывающие (ЯМАО и ХМАО), относительно развитые и опережающие по доходу (Республика Башкортостан). Самая низкая доля вахтовых работников характерна для регионов – центров притяжения мигрантов с более развитой инфраструктурой и благоприятными природно-климатическими условиями (г. Москва, Московская, Ленинградская и Калининградская области), а также для республик Северного Кавказа и Юга России. Выявлены выраженные различия субъектов РФ как по удельному весу кратковременных и долговременных перемещений в общей вахтовой миграции, так и по их соотношению, а также по вкладу внутрирегиональной, межрегиональной и международной вахтовых миграций, что отражено в соответствующих группировках регионов.

Вторичный анализ данных социологических исследований показал, что наиболее значимыми причинами вовлеченности населения в вахтовую трудовую миграцию выступают объективные выталкивающие факторы, главным образом низкий уровень заработной платы и недостаток рабочих мест в месте постоянного проживания вахтового мигранта. В качестве задерживающих объективных причин выступают институциональные и жилищные барьеры (регистрация и приватизация жилья, дороговизна его покупки и аренды в другом населенном пункте), а субъективных – патриотические чувства, сохранение традиционного уклада сельской жизни, удобство вахтового формата работы, пример родных и знакомых.

Последствия вахтовых трудовых миграций многоаспектны и проявляются на разных уровнях. В исследованиях наибольшее внимание уделяется положительным социально-экономическим эффектам на макро-и мезоуровне – для территорий прибытия и выбытия (перераспределение ресурсов, снижение расходов на создание и содержание населенных пунктов), общества в целом (повышение уровня жизни населения и снижение безработицы в местах выбытия, сокращение социальной напряженности) и его отдельных институтов, например системы здравоохранения (развитие за счет повышенного спроса на услуги и корпоративных программ), на микроуровне – для предприятий (адаптация к условиям изменения спроса, эффективная организация деятельности), вахтовиков и их семей (улучшение материальных и жилищных условий, возможности приобретения знаний и опыта). Отрицательные последствия вахтовой миграции рассматриваются преимущественно на микроуровне, чаще с позиции социальнопсихологического влияния на вахтового работника (развитие девиантных форм поведения, ухудшение здоровья) и его семью (проблемы в семейных отношениях, ведении хозяйственно-бытовых, общественных дел, воспитании детей и их поведении).

Результаты исследования совершенствуют представления о количественном выражении вахтовой трудовой миграции в России и регионах, а также о ее качественных характеристиках. Знание масштабов вахтовой миграции и ее региональной дифференциации, причин и последствий важно для управления развитием территорий выбытия и прибытия вахтовых работников, для оценки потенциальных рисков и позитивных эффектов данного явления. С целью более глубокого понимания предпосылок вахтовой трудовой миграции, социальнодемографического «портрета» вахтовиков в рамках проекта РНФ «Причины и социальнодемографические последствия отходничества в контексте регулирования миграционных процессов в современной России» запланировано проведение серии фокус-групповых исследований, в т. ч. с представителями данной категории населения.

Список литературы Вахтовые трудовые миграции как разновидность отходничества: масштабы, причины и последствия

- Алексеенко В.Д., Симонова Н.Н., Зуева Т.Н. (2009). Влияние производственных факторов на состояние здоровья работников нефтедобычи при вахтовой организации труда в Заполярье // Экология человека. № 6. С. 47–50.

- Ахметова (Хилажева) Г.Ф. (2022). Субъекты РФ в межрегиональной трудовой миграции: уровень участия, причины и факторы // ДЕМИС. Демографические исследования. Т. 2. № 2. С. 76–89. DOI: https://doi.org/10.19181/demis.2022.2.2.6

- Ахметова Г.Ф. (2021). Динамика трудовой миграции в Башкортостане // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер.: Социология. Т. 21. № 2. C. 265–278. DOI: 10.22363/2313-2272-2021-21-2-265-278

- Бажутова Е.А. (2022). Вахта как резерв для трансформации миграционных процессов в регионах Арктической зоны Российской Федерации // Север и рынок: формирование экономического порядка. № 4. С. 148–166. DOI: 10.37614/2220-802X.4.2022.78.011

- Жидкевич Н.Н. (2017). Современные отходники севера и юга европейской части России // Крестьяноведение. Т. 2. № 3. С. 97–107. DOI: 10.22394/2500-1809-2017-2-3-97-107

- Кириллова М.К. (2016). Предложение труда и резервы экономической активности населения Иркутской области // Регион: экономика и социология. № 1 (89). С. 182–208.

- Лексин В.Н. (2021). Новое отходничество и вахтовая организация труда в процессах депопуляции и заселения территорий // Регион: экономика и социология. № 3 (111). С. 133–153. DOI: 10.15372/REG20210306

- Логинов В.Г. (2021). Вахтовый метод как основной источник рабочей силы для освоения нефтегазовых ресурсов заполярных районов Арктики // Известия Уральского гос. горного ун-та. Вып. 2 (62). С. 191–201.

- Нуйкина Е.В. (2013). Влияние вахтового метода работы на принимающие города Российского Севера (на примере города Воркуты) // Известия Коми научного центра УрО РАН. Вып. 2 (14). С. 107–116.

- Плюснин Ю.М. (2012). Отходничество в современной России // Отечественные записки. № 5 (50). С. 240–256.

- Плюснин Ю.М., Заусаева Я.Д., Жидкевич Н.Н., Позаненко А.А. (2013). Отходники: монография. Москва: Новый Хронограф. 288 с.

- Рязанцев С.В. (2014). Новые формы временной эмиграции из России // Наука. Инновации. Технологии. № 2. С. 81–93.

- Силин А.Н. (2015). Социологические аспекты вахтового труда на территориях севера Западной Сибири // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. № 4 (40). С. 109–123. DOI: 10.15838/esc/2015.4.40.7

- Соколова А.А. (2022). Возвратная трудовая миграция в России: масштабы и тенденции // Вопросы территориального развития. Т. 10. № 2. DOI: 10.15838/tdi.2022.2.62.9. URL: http://vtr.isert-ran.ru/article/29489

- Соколова А.А. (2023). Масштабы маятниковой трудовой миграции в регионах России // Проблемы развития территории. Т. 27. № 4. С. 52–70. DOI: 10.15838/ptd.2023.4.126.4

- Соколова А.А., Калачикова О.Н. (2023). Современное отходничество: анализ территориальной специфики по данным переписи населения России // Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим вызовам: сб. науч. ст. / ред. О.А. Козлова, А.П. Багирова, Г.Е. Корнилов [и др.]; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т экономики. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН. С. 312–322. DOI: 10.17059/udf-2023-3-7

- Туракаев М.С. (2016). Вахтовый труд и воспроизводство социально-культурных практик в российском регионе: на примере Республики Башкортостан // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 12. Социология. № 1. С. 35–47. DOI: 10.21638/11701/spbu12.2016.10435

- Туракаев М.С., Баймурзина Г.Р. (2022). Работа вахтовым методом глазами временных трудовых мигрантов из Башкортостана // Проблемы развития территории. Т. 26. № 6. С. 115–133. DOI: 10.15838/ptd.2022.6.122.7

- Флоринская Ю.Ф., Мкртчян Н.В., Малева Т.М., Кириллова М.К. (2015). Миграция и рынок труда / Ин-т социального анализа и прогнозирования. Москва: ИД «Дело» РАНХиГС. 108 с.

- Хилажева Г.Ф. (2021). Современная семья в контексте транслокальной миграции (на примере семей вахтовых мигрантов Башкортостана) // Женщина в российском обществе. № 1. С. 68–82. DOI: 10.21064/WinRS.2021.1.6

- Холодилова К.А. (2008). Качество жизни населения в условиях вахтового труда на Крайнем Севере (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа) // Вестник Нижегородского университета работников нефтедобычи при вахтовой организации труда в Заполярье. № 5. С. 96–102.

- Чушкина М.С. (2020). Оценка механизмов управления вахтовой миграцией в регионах Арктической зоны России на примере Республики Саха (Якутия) // Городские исследования и практики. Т. 5. № 1. С. 117–134. DOI: https://doi.org/10.17323/usp512020117-134

- Шевцова Е.В. (2018). Временная миграция населения в муниципальных районах Новосибирской области: тенденции, причины и последствия // Вестник Российской нации. № 3. С. 200–213.

- Haslam McKenzie F.M. (2016a). Long-Distance Commuting in Australia. In: Haslam McKenzie F. (eds.). Labour Force Mobility in the Australian Resources Industry. Singapore: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-2018-6_1

- Haslam McKenzie F.M. (2016b). The Socio-economic Impacts of Long-Distance Commuting on People and Communities. In: Haslam McKenzie F. (eds.). Labour Force Mobility in the Australian Resources Industry. Singapore: Springer, DOI: https://doi.org/10.1007/978-981-10-2018-6_2

- Hoath A., Haslam McKenzie F.M. (2013). The Socio-Economic Impacts of Long-Distance Commuting on Source Communities. Perth: Co-operative Research Centre for Remote Economic Participation and Curtin Graduate School of Business.

- Jones С., Southcott C. (2015). Mobile miners: work, home, and hazards in Yukon’s mining industry. The Northern Review, 41, 111–137. DOI: https://doi.org/10.22584/nr41.2015.005

- Storey K. (2010). Fly-in/Fly-out: Implications for Community Sustainability. Sustainability, 2, 1161–1181. DOI: 10.3390/su2051161