Ваэсит (NiS2): первая находка в карбонатитах

Автор: Кориневский В.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 5 (293), 2019 года.

Бесплатный доступ

Приведены сведения о морфологии, химическом составе и структуре кристаллов редкого дисульфида никеля - ваэсита (NiS2), впервые обнаруженного в карбонатитах. Ранее ваэсит находили в породах, приуроченных к ультраосновным и основным массивам, либо к гидротермальным жилам. Ваэсит встречен в виде единичных зёрен, его кристаллы, как и другие акцессорные минералы (флогопит, тремолит, мусковит, пирит, рубин, турмалин), обладают идиоморфной огранкой, располагаясь изолированно друг от друга либо тяготея к зонам роста крупных кристаллов кальцита. Вероятнее всего, все эти минералы кристаллизовались из карбонатной магмы, сформировавшей дайки карбонатитов. От ваэсита других местонахождений минерал из карбонатитов отличается заметной изоморфной примесью Cu (около 9 мас. %), небольшим количеством Fe (2-5 мас. %), отсутствием Со. Рентгеноструктурные характеристики ваэсита соответствуют эталонным. Главные породообразующие минералы (кальцит и доломит) и основная масса акцессориев (флогопит, тремолит, мусковит, пирит, турмалин, рубин и ваэсит) образовались одновременно. Более поздняя ассоциация представлена самородной серой, кварцем и флюоритом в виде изолированных зерен и мелкозернистых пропластков, а также кристаллов, выполняющих миароловые полости. Коры выветривания по карбонатитам, содержащие сульфиды никеля, могут служить источником никеля для его силикатных руд.

Ваэсит, карбонатиты, урал

Короткий адрес: https://sciup.org/149129375

IDR: 149129375 | УДК: 549 | DOI: 10.19110/2221-1381-2019-5-13-19

Текст научной статьи Ваэсит (NiS2): первая находка в карбонатитах

Ваэсит — редкий дисульфид никеля (NiS 2 ). В литературе [1—6] приведены сведения лишь о трех его местонахождениях на территории России: в гидротермальных жилах Березовского [4] и Белореченского [6] месторождений, а также в глинистых отложениях над корой выветривания серпентинитов Ново-Айдырлинского месторождения [1]. Более многочисленные находки ваэсита в зарубежных странах [8, 13, 14] приурочены к ультраосновным и основным породам либо локализуются в гидротермальных жилах. Нами ваэсит впервые обнаружен в составе доломит-кальцитовых карбонатитов. Это расширяет список сульфидов в карбонатитах. При выветривании ваэ-ситсодержащих пород появляется возможность формирования никеленосных кор выветривания.

Материал и методы исследования

Кристаллы ваэсита были выделены из тяжелого шлиха протолочки, а также при растворении в слабой соляной кислоте доломит-кальцитовой породы, слагающей маломощную дайку среди метаморфизованных вулканогенно-осадочных пород из Светлинского золоторудного месторождения в Пластовском районе

Челябинской области [5]. Из 12 образцов ваэсит был обнаружен лишь в четырёх. Химический состав минералов определялся В. А. Котляровым на растровом электронном микроскопе РЭММА-202М с энергодисперсионной приставкой LZ-5 Link Systems c Si-Li-детектором при ускоряющем напряжении 20 кВ, с диаметром зонда 1—2 мкм. Коррекция данных производилась с помощью программ Magаllanes и ZAF. В качестве стандартов применялись эталон MINM 25—53 и природные минералы. Рентгеноструктурное исследование ваэсита выполнено П. В. Хворовым и Е. Д. Зенович (Институт минералогии УрО РАН) на дифрактометре ДРОН-2.0 с графитовым монохроматором и внутренним кварцевым эталоном, с Cu-анодом ( X = 1.54178), шагом 0.02 °/мин. Спектры отражения получены на микроскопе-спектрофотометре МСФ-Р, оснащенном спектрофотометрической насадкой с ФЭУ R928 (Hamamatsu, Япония). Измерения проводились в воздухе, объектив — ахромат с 21-кратным увеличением и числовой апертурой 0.40. Размер фотометрируемого участка 0.02 мм. Дифракционная решетка 600 штр./мм. Напряжение на ФЭУ 400 В, стандарт — Si. Измерения проводились на разных зернах в диапазоне 400—700 нм. Твердость минерала была измерена на микротвердоме-тре ПМТ-3. Нагрузка на индентор 100 г.

Таблица 1. Микрозондовые анализы некоторых минералов из доломит-кальцитовых карбонатитов Светлинского золоторудного месторождения (мае. %)

Table 1. Microprobe analyses some of minerals of the dolomite-calcite carbonatites of the Svetlinsky gold-bearing deposit (wt. %)

|

Минерал/ Mineral |

Phl |

Tr |

Ms |

Tur |

Cal |

Dol |

|

№ ан. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

SiO7 |

44.67 |

58.49 |

48.99 |

38.46 |

- |

- |

|

TiO2 |

0.18 |

- |

0.17 |

- |

- |

- |

|

А17О з |

12.23 |

0.45 |

29.60 |

21.90 |

- |

- |

|

Cr7O 3 |

— |

- |

0.56 |

0.83 |

- |

- |

|

FeO |

— |

- |

- |

0.02 |

- |

- |

|

MgO |

27.65 |

24.84 |

3.86 |

12.41 |

0.92 |

20.83 |

|

CaO |

— |

13.82 |

- |

2.21 |

55.28 |

31.60 |

|

Na2O |

0.21 |

- |

0.14 |

1.88 |

- |

- |

|

K2O |

10.09 |

0.10 |

10.63 |

- |

- |

- |

|

V 2 OS |

0.48 |

- |

1.82 |

3.67 |

- |

- |

|

F |

4.85 |

- |

||||

|

O=2F |

-2.04 |

|||||

|

Cумма / Total |

98.32 |

97.70 |

95.77 |

81.38 |

56.20 |

52.43 |

|

Кристаллохимические формулы: / Crystal-chemical formulas: 1 (KC.887Na0.028)0.915(Mg2.841V0.022)2.863(Si3.079Al0.921O10)(F1.057O H 0.943)2

|

||||||

Примечание. Анализы выполнены В. А. Котляровым на электронном сканирующем микроскопе РЭММА-202 М. Mn, Co, Ni, Zn, Cl, S, P — не обнаружены. Бор не определялся. Phl — флогопит ,Tr — тремолит , Ms — мусковит , Tur — турмалин., Cal — кальцит, Dol — доломит. Расчет ф.к. минералов произведен: для Tr — на 46 зарядов [12], для Phl и Ms — на 22 заряда , для Tur — на 15 катионов (Y+Z+T), Cal — на 1 катион, Dol — на 2 катиона.

Note. The analyses were performed by V. A. Kotlyarov with an electronic scanning microscope REMMA-202 M. Mn, Co, Ni, Zn, Cl, S, P — not found. B — was not determined. Phl — phlogopite, Tr — tremolite, Ms — muscovite, Tur — tourmaline, Cal — calcite, Dol — dolomite. Calculation of apfu of minerals produced: for Tr — on 46 charges[12], for Phl and Ms — on 22 charges, for Tur — on 15 cations (Y+Z+T), for Cal — on 1 cation, for Dol — on 2 cations.

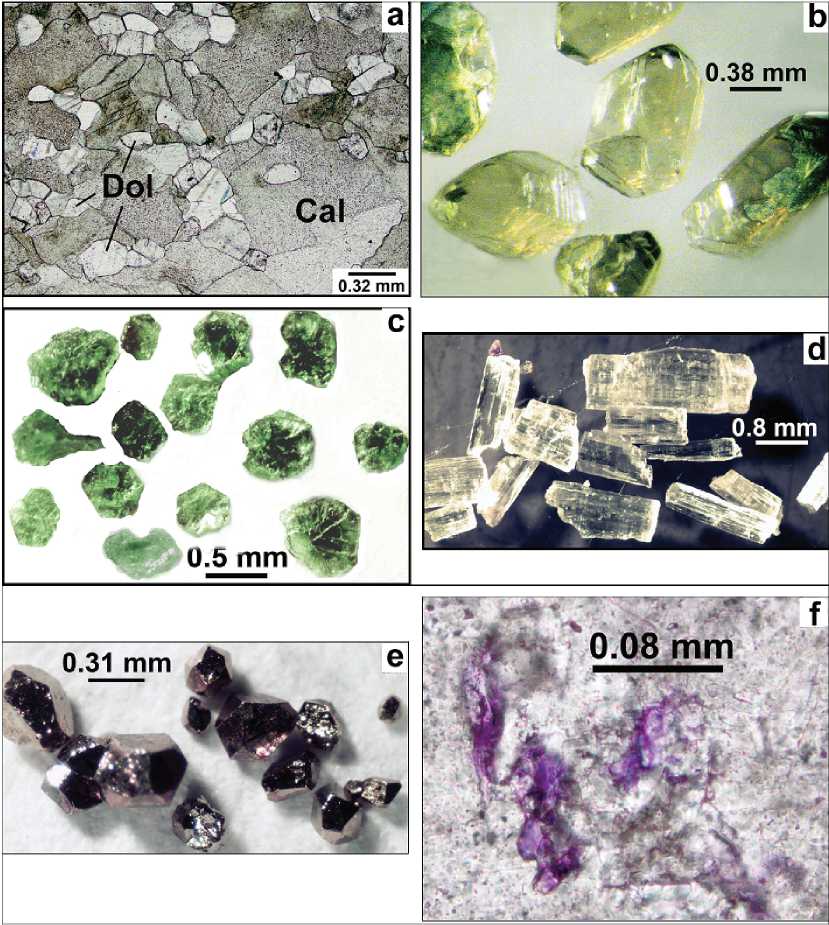

Рис. 1. Форма выделений минералов в карбонатитах Светлинского месторождения:

а — вростки мелких кристаллов доломита (Dol) в крупных зернах кальцита (Cal); b — идиоморфные кристаллы флогопита; с — пластинчатые кристаллы ванадиевого мусковита; d — призматические кристаллы тремолита; е — кристаллы пирита и их сростки; f — сиреневые вростки корунда в зернах кальцита

Fig. 1. Form of allocations of minerals in carbonatites of the Svetlinskiy deposit.

a — inclusions of small crystals of dolomite (Dol) in larger grains of calcite (Cal); b —idiomorphic crystals of phlogopite; c — lamellar crystals of vanadium muscovite; d — prismatic crystals of tremolite; e — pyrite crystals and their joints; f — lilac corundum inclusions in calcite grains

(табл. 1, ан. 5). В межзерновых промежутках кальцита и внутри его кристаллов нередко присутствуют мелкие вростки доломита (рис. 1, а) без четких кристаллографических очертаний. В породе на доломит приходится 17—20 % объема. В кристаллах кальцита и доломита всегда проявлено двойникование. По характеру границ поверхностей соприкосновения зёрен можно предполагать одновременную кристаллизацию обоих минералов.

Минералы-акцессории в карбонатитах представлены флогопитом, тремолитом, мусковитом, пиритом, рубином, турмалином и ваэситом. Их количество в породе не превышает 1—2 % объема. Размеры большинства из них составляют 0.3—1 мм, лишь вы

деления тремолита и флогопита иногда достигают 1—5 мм. Характерной особенностью всех акцессорных минералов является их идиоморфная огранка. С окружающими минералами они имеют ступенчатые либо плавно изогнутые поверхности одновременного роста и не несут следов замещения одних минералов другими, что противоречит гипотезе об их метасоматическом происхождении. Обычно зерна ак-цессориев располагаются изолированно друг от друга, лишь иногда образуя сростки нескольких индивидов (пирит). Приуроченности их выделений к каким-либо трещинам или дислокациям не отмечено, но иногда они тяготеют к зонам роста крупных кристаллов кальцита [7].

Минералогия доломит-кальцитовых карбонатитов Светлинского месторождения

Белые полнокристаллические карбонатные породы вскрыты карьером золоторудного месторождения, расположенного на Восточно-Уральском поднятии в 40 км западнее г. Пласт Челябинской области на Южном Урале. По современным представлениям [7, 9], особенности строения карбонатных тел, набор слагающих их минералов, взаимоотношения их друг с другом, признаки синхронной кристаллизации практически всех минералов в свободном пространстве дают возможность считать эти породы разновидностью карбонатитов. Здесь ими образовано множество сближенных тел (жил), рассекающих метаморфизованные вулканогенно-осадочные породы. В расположенном поблизости Кучинском известковом карьере подобные породы с аналогичной минерализацией слагают серию параллельных крутопадающих пластовых тел, имеющих зонально-симметричное строение, грубозернистую структуру геометрического отбора в осевой зоне [5, 7]. Их разделяют полосы более мелкозернистых карбонатных пород, являющихся частью мощной (до 1000 м) толщи мра-моризованных известняков с остатками каменноугольной фауны.

Образцы с обнаруженным ваэситом были отобраны на верхних уступах восточной стенки карьера месторождения из меридиональной дайки вертикального залегания мощностью 0.4 м и видимой протяженностью более 20 м. Координаты обнажения: 54°17 ‘ 38 " с. ш., 60°25 ‘ 21 " в. д. Крупнозернистая карбонатная порода содержит рассеянную мелкую вкрапленность сульфидов, флогопита, тремолита и кварца, мелкозернистые полосовидные выделения самородной серы совместно с кальцитом. В этой дайке наблюдаются также миаролы с кристаллами серы, кварца и флюорита.

Большинство карбонатитов Светлинского месторождения обладают равномерно среднезернистой структурой и массивным сложением. Линзовидные маломощные выделения светло-желтой самородной серы и обогащенные флогопитом участки местами придают карбонатитам полосчатую текстуру. Наличие в породе вкрапленности сульфидов и пропластков серы вызывает при дроблении сильный сероводородный запах. При прокаливании порошка карбонатитов наблюдается интенсивная термолюминисценция желто-оранжевого цвета.

Основной объем описываемых карбонатитов представлен полигонально-зернистым агрегатом кальцита, обычно с очень небольшой примесью MgO

Таблица 2. Расшифровка дифрактограммы ваэсита из доломит-кальцитового карбонатита Светлинского золоторудного месторождения на Южном Урале

Table 2. Diffraction pattern of vaesite from the dolomite-calcite carbonatite of the Svetlinsky gold-bearing deposit

|

А |

B |

||||

|

№ п.п. |

d, А |

I |

d, А |

I |

hkl |

|

1 |

3.272 |

2 |

3.278 |

29.40 |

1 1 1 |

|

2 |

2.833 |

100 |

2.838 |

100 |

2 0 0 |

|

3 |

2.535 |

11 |

2.539 |

32.80 |

2 1 0 |

|

4 |

2.314 |

4 |

2.318 |

30.20 |

1 1 2 |

|

5 |

2.004 |

9 |

2.007 |

49.60 |

2 2 0 |

|

6 |

1.709 |

9 |

1.712 |

78.90 |

1 1 3 |

|

7 |

1.637 |

2 |

1.639 |

15.20 |

2 2 2 |

|

8 |

1.572 |

2 |

1.574 |

14.20 |

2 3 0 |

Примечание. Дифрактометр ДРОН-2.0 с Cu-анодом, аналитики П. В. Хворов, Е. Д. Зенович, Институт минералогии УрО РАН. А — ваэсит из карбонатитов Светлинского месторождения, В — ваэсит из базы данных [16], карточка 5081.

Note. Diffractometer DRON-2.0 with Cu-anod, аna1ysts P. V. Khvorov and E. D. Zenovich, Institute of Mineralogy of UBr RAS. A — vaesite from carbonatites of Svetlinsky deposit, B — vaesite from data base [16], card 5081.

Безжелезистый флогопит образует прозрачные светло-зеленые столбчатые, сужающиеся к вершине кристаллы (рис. 2, b), содержащие примесь ванадия (табл. 1, ан. 1). Его зернами иногда обогащены отдельные участки карбонатитов. Привлекают внимание изумрудно-зеленые таблитчатые кристаллы мусковита (рис. 1, с), окраска которых вызвана присутствием ванадия и хрома (табл. 2, ан. 3). Флогопит и мусковит являются фторсодержащими. Еще больше ванадия и хрома содержат редкие ярко-зеленые столбчатые кристаллы турмалина с характерной треугольной формой поперечного сечения. Тремолит образует удлиненные призматические бесцветные или сероватые кристаллы, не содержащие железа (рис. 1, d). Соломенножелтые идиоморфные кристаллы пирита (рис. 1, е) иногда образуют двойниковые сростки. Темнолиловые, очень мелкие выделения рубина встречаются редко и имеют скелетный облик (рис. 1, f). Черные кристаллы ваэсита встречаются лишь в отдельных разновидностях карбонатитов, преимущественно в тех, что содержат самородную серу.

Исходя из взаимоотношений минералов в карбонатите, особенностей их морфологии и характера распределения в породе, можно заключить, что главные породообразующие минералы (кальцит и доломит) и основная масса акцессориев (флогопит, тремолит, мусковит, пирит, турмалин, рубин и ваэсит) образовались одновременно. Более поздняя ассоциация представлена самородной серой, кварцем и флюоритом.

Ваэсит в карбонатитах

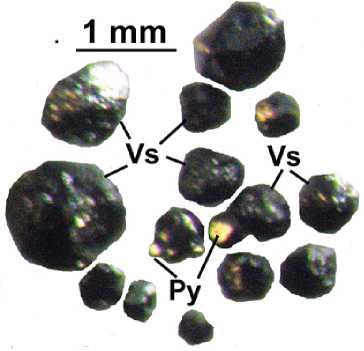

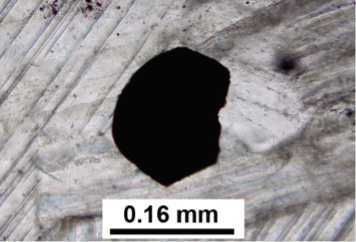

Ваэситом сложены черные непрозрачные изометричные кристаллы размером до 1 мм (рис. 2). На них наблюдаются грани куба и октаэдра со ступенчатыми отпечатками поверхностей росших с ними одновременно кристаллов кальцита. Минерал немагнитный. На сколах кристаллов хорошо проявлены плоскости спайности по {001} c металлическим блеском. Обычно кристаллы ваэсита, как и другие акцессорные минералы (флогопит, мусковит, тремолит, пирит, турмалин), слагают изометричные изолированные включения в зернах кальцита (рис. 3). Реже на боковых гранях зерен ваэсита наблюдаются наросшие на них 16

Рис. 2. Изометричные кристаллы ваэсита (Vs) и его сростки с мелкими кристаллами пирита (Ру)

Fig. 2. Isometric crystals of vaesite (Vs) and its joints with small pyrite crystals (Py)

Рис. 3. Изолированное выделение черного кристалла ваэсита в зерне кальцита (образец СВ-8)

Fig. 3. Isolated inclusion of the black crystal vaesite in grains of calcite (sample Св-8)

Таблица 3. Микрозондовые анализы ваэсита из доломит-кальцитовых карбонатитов Светлинского золоторудного месторождения (мас.%)

Table 3. Microprobe analyses of vaesite from the dolomite-calcite carbonatites of the Svetlinsky gold-bearing deposit (wt.%)

|

Проба / Sample |

СВ-2 |

СВ-4 |

СВ-6 |

СВ-8 |

||||

|

№ ан. |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

S |

51.55 |

51.17 |

51.72 |

52.02 |

51.61 |

51.92 |

51.66 |

53.15 |

|

Ni |

33.42 |

36.97 |

33.92 |

33.54 |

34.21 |

34.46 |

34.23 |

41.24 |

|

Fe |

4.95 |

2.40 |

5.25 |

5.17 |

5.13 |

5.29 |

4.21 |

2.20 |

|

Cu |

9.22 |

8.96 |

8.90 |

9.08 |

8.74 |

8.17 |

9.18 |

|

|

Co |

3.41 |

|||||||

|

Сумма / Total |

99.14 |

99.50 |

99.79 |

99.81 |

99.69 |

99.84 |

99.28 |

100.00 |

|

Кристаллохимические формулы (расчетный фактор S = 2) / Crystal chemical formulas (S = 2):

|

||||||||

Примечание. Анализы выполнены В. А. Котляровым на электронном сканирующем микроскопе РЭММА-202 М: 1—7 — из разных образцов карбонатитов Светлинского месторождения (наши данные), 8 — шахта Касомпи, Конго [12].

Note. The analyses were performed by V. A. Kotlyarov with an electronic scanning microscope REMMA-202 M: 1—7 — from different samples of carbonatites of Svetlinsky Deposit (our data), 8 — Kasompi mine, Congo [12].

мелкие кристаллики пирита (рис. 2). В целом состав ваэсита из карбонатитов Светлинского месторождения отвечает его стехиометрической формуле (NiS 2 ) [13], его особенностью является высокое содержание Cu и более низкое — Fe (табл. 3), отсутствие Со. Рентгеновская характеристика ваэсита (табл. 2) также соответствует известным природным аналогам [1, 14] кубической сингонии. Параметры элементарной ячейки (a0 = 5.668 ± 0.176 А, V = 182.138 ± 0,005 А3) рассчитаны по восьми отражениям.

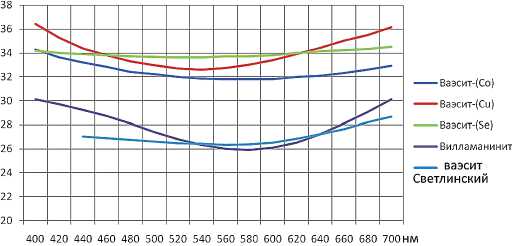

К. А. Новосёловым (Институт минералогии УрО РАН) произведено изучение физических свойств светлинского ваэсита в аншлифе. Цвет ваэсита в отраженном свете — светло-серый, без выраженного оттенка. Двуотражение и плеохроизм отсутствуют. Минерал изотропен, внутренних рефлексов не наблюдается, полировку принимает хорошо. Полученные спектры отражения (рис. 4) имеют хорошую сходимость между собой, но сильно отличаются от кривых отража-

Рис. 4. Сравнение спектров отражения светлинского ваэсита и ваэситов других местонахождений [15]

Fig. 4. Comparison of reflection spectra of svetlinsky vaesite and vaesites from other locations [15]

тельной способности ваэситов разного состава [15]. Отличия прежде всего касаются значений R, тип дисперсии примерно одинаков. Наиболее удовлетворительной является сходимость с кривой дисперсии вилламанинита. Приведенный в работе [15] анализ медистого ваэсита (Cu — 13, Ni — 20.4, Co — 6.7%, Fe — 8.7, Se — 1.4, S — 50.8 %) близок по составу к ваэ-ситу Светлинского месторождения. Для 5 измерений: VHN100 = 579 (518.5—615.2) кг/мм2. Форма отпечатка прямосторонняя, отпечаток сильно трещиноватый.

Заключение

Природа карбонатных тел Пластовского района до сих пор служит предметом дискуссий. Распространено мнение А. Ю. Кисина [3], что имеет место метаморфизованная толща первично-осадочных пород (мраморов), подвергнутая многократным процессам метасоматоза, приведших к появлению корундовой и шпинелевой минерализации. Приведенные выше данные о морфологии минеральных агрегатов, взаимоотношения слагающих их индивидов, отсутствие следов замещения одних минералов другими (кроме гётита по пириту), проявления структур геометрического отбора в карбонатных телах, увеличение зернистости в их осевых зонах (вплоть до гигантозернистой [5, 7, 9]), характер распределения акцессориев в породе, размещение их в зонах роста крупных кристаллов кальцита, отсутствие остатков фауны в таких телах, залегание в виде секущих крутопадающих даек в различных породах (мелкозернистых мраморах, кристаллосланцах) заставляют нас принять точку зрения [7] о магматической природе рассматриваемых здесь карбонатных тел. Примечательно, что в них не проявлены реологические структуры течения пород при стрессе.

Крупнозернистые доломит-кальцитовые породы, сходные с таковыми со Светлинского карьера, с тем 17

же набором акцессорных минералов описаны [11] в 260 км южнее в береговых обрывах р. Сундук на окраине пос. Кваркено Челябинской области в пункте с координатами 52°05 ‘ 47.5 " с. ш., 59°44 ‘ 8.9 " в. д. Именно в этом обнажении впервые на Урале был встречен редкий ванадийсодержащий минерал мухинит [11]. Позже его редкоземельная разновидность была обнаружена нами и в карбонатитах Светлинского карьера. Это обстоятельство усиливает сходство пород этих удаленных участков Южного Урала. Примечательно, что в обоих случаях породы при раскалывании издают сильный запах сероуглеводородов. По письменному сообщению А. В. Ростовой, в «мраморах» с р. Сундук ею встречен сульфид никеля, имеющий состав (мас. %): S - 53.29, Ni - 42.33, Fe - 1.62, Cu - 1.8, который рассчитывается на формулу (Ni0 8 7 Fe00 3 Cu00 3 )0 93 S 2 , близкую к формуле ваэсита. Можно утверждать, что ваэсит достоверно установлен в крупнозернистых до-ломит-кальцитовых карбонатных породах, принимаемых нами за специфичные карбонатиты, из двух удаленных участков Южного Урала.

Наиболее часто встречающиеся в карбонатитах Русской Бразилии минералы-акцессории (флогопит, мусковит, турмалин, благородная шпинель), сопутствующие ваэситу, содержат заметные (местами высокие) количества ванадия и хрома [7]. Это может свидетельствовать об участии в формировании тел карбонатитов эманаций щелочно-ультраосновной магмы. Находка ваэсита, большая часть месторождений которого приурочена к выходам гипербазитов [1, 2, 8, 12, 13], подтверждает такое предположение.

По мнению В. А. Попова [10], именно никельсодержащие карбонатиты явились источником никеля при формировании силикатных руд Липовского месторождения на Среднем Урале. Они образовались преимущественно среди карстовых отложений коры выветривания по карбонатитам вдоль их контактов с серпентинитами. Сходную геологическую ситуацию можно наблюдать и в районе Светлинского золоторудного месторождения на Южном Урале. Здесь также тела гипербазитов соседствуют с карбонатитами, в которых диагностированы минералы никеля (ваэсит и пентландит). На этой территории сохранились участки мощной коры выветривания. Все это создает предпосылки для поисков здесь силикатно-нике-левых руд.

Автор очень благодарен к. г.-м. н. К. А. Новосёлову за проведённые исследования физических свойств описанного в статье ваэсита и С. В. Колисниченко за предоставленные образцы карбонатитов Светлинского месторождения.

Список литературы Ваэсит (NiS2): первая находка в карбонатитах

- Грицаенко Г. С., Слудская Н. Н., Адиньян Н. Х. Синтез и исследования ваэсита и полидимита // Записки ВМО. 1953. № 1. С. 42-50.

- Иванов О. К. Ваэсит // Минералогия Урала. Элементы, карбиды, сульфиды. Свердловск: УрО АН СССР, 1991. С. 258.

- Кисин А. Ю. Месторождения рубинов в мраморах (на примере Урала). Свердловск: УрО АН СССР, 1991. 131 с.

- Клеймёнов Д. А., Альбрехт В. Г., Ерохин Ю. В., Баталин А. С., Баталина А. А. Берёзовское золоторудное месторождение: история и минералогия. Екатеринбург: Уральский рабочий, 2005. С. 68.

- Колисниченко С. В., Попов В. А. "Русская Бразилия" на Южном Урале. Минералы долин рек Санарки, Каменки и Кабанки: Энциклопедия уральского камня. Челябинск: Санарка, 2001. 528 с.