Вайгачская эпопея

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128037

IDR: 149128037

Текст статьи Вайгачская эпопея

Из большого числа экспедиционных выездов в моей памяти особую зарубку оставила эта экспедиция, со времени которой прошло уже 25 лет!

Почему бы? Попробуем разобраться вместе с вами.

Перечитал свой дневник, который я вел во время каждой экспедиции. Что хранит он на своих страницах?

В тот год на Вайгач собралась ехать большая экспедиция института, в составе 24 человек, вездехода и двух собак. Экспедиция должна была работать на Вайгаче четырьмя самостоятельными отрядами, числе которых был и наш, тектоно-палеонтологический отряд, состоящий из палеонтолога Н. Калашникова, лаборанта А. Забоева и препаратора, в качестве которого был при- нят художник, ныне заслуженный художник России — Станислав Торлопов. Руководителем отряда был автор этих строк.

Ну, а всей экспедицией руководил тогда еще молодой доктор наук, ныне директор институ- та, академик Н. П. fiшкин*.

В составе экспедиции кроме этих двух отрядов были отряды, возглавляемые К. flнуловым и Б. Остащенко, а также в нее входил и сотрудник ВСЕГЕИ А. Т. Соловьев.

Наш груз и вездеход были отправлены на самолете Ан-12 в Амдерму, а мы вылетели из Сыктывкара в первых числах июля, изнывая от удушающей жары — в тени 30…35 °С. Правда, Воркута нас встретила прохладой — всeго +9 °С при сильном ветре, а Ам-дерма удивила скованным льдом Карским морем, особенно впечатляющим под лучами незаходящего солнца.

Такая картина нас просто ошеломила: на Вайгач мы собирались добирать-

*ГостЯ№й

^/бГ Ьм6д*СС*»е Яо

Мыг Гре fie^

диометеоцентр выделил це-

ся из Амдермы на какой-либо посудине, способной преодолеть пролив fiгорский Шар. Пока же пришлось искать жилье, надо было начинать маршруты в районе Амдер-мы. Для размещения экспедиции Амдерминский ра лый дом — бывшую мерзлотную станцию, посреди болота, тогда пребывавшую в заброшенном состоянии. Прибравшись в домике, мы с относительным комфортом разместились — каждый отряд в отдельной комнате. Первое, что нас поразило в Амдерме — это гигантские свалки в любом месте и груды ржавеющих железных бочек. (Все, кто в те годы работал в экспедициях, помнят, какие ухищрения требовались начальнику отряда для добычи двух-трех железных бочек под бензин, если он работал с использованием вездехода, и с каким трудом приходилось их списывать с подотчета!)

Началась наша полевая работа в Амдерме: каждый день уходили или уезжали в маршруты. На р. Песчаную в составе отряда А. Кунца уехали Н. Калашников и С. Торлопов, которые вернулись 18 июля с приятным известием: В. Петровский обнаружил небольшое месторождение янтаря. Этим известием загорелся Н. П. fiшкин, организовавший однодневный «налет» на месторождение, для чего он привлек почти все мужское население экспедиции. Это открытие было освещено позже Н. П. fiшкиным на заседании Президиума Коми филиала в специальном научном докладе «flнтарь арктических областей».

Только 25 июля мы смогли продолжить наше путешествие к Вайгачу. Море у Амдермы было свободно ото льда. Погрузившись в самоходную баржу, мы отплыли, покачиваясь на довольно крутых волнах. У о. Местного начали появляться первые льдины, принесенные свежим северным ветром, превратившиеся позже в крупные ледяные поля, которые мы преодолевали с большим трудом. А на траверсе мыса Сокольего льды оказались настолько сплоченными, что нам пришлось с трудом пробираться к стоящему на рейде гидрографическому судну «Дмитрий Ов-цын» и просить у него помощи. С помощью ГИСУ мы пробились в район полярной станции fiгорский Шар, где пришлось простоять до 27 июля, когда приехавший на «доре» сотрудник НИ-ИГА В. И. Бондарев обрадовал нас известием, что fiгорский Шар чист ото льда. Мы снова в пути, и в 11 часов вечера 27 июля оказались в пос. Варнек, расположенном на берегу одноименной бухты. Потребовалось 20 дней, чтобы совершить этот путь до Вайгача.

По нашим первоначальным прикидкам мы собирались устроить базу

экспедиции в Варнеке и хотели воспользоваться самоходной баржей для заброски нашего и януловского отрядов по исходным точкам. Увы, от этого варианта пришлось отказаться, оставив в

«Аки посуху»

силе вариант вездеходной заброски. На следующее утро в силу разных причин, от нас не зависящих, пришлось отказаться и от размещения базы в Варне-ке. Обнаружили на мысе Гребень, недалеко от Варнека, небольшую приличную избушку, в котором раньше жил маячный смотритель, и решили перебраться туда. Здесь и устроили базу, где оставалась женская группа экспедиции (Галя и Лида fiшкины, Вера Остащенко, Валя Тихомирова и студентка Люда Кортикова) с Васей Трип- отряд и отряд К. П. flнулова погрузились на вездеход, и мы тронулись в путь. flнулова надо было довезти до губы Дыроватой, где у него должна была быть база; Н. Калашникова и

С. Торлопова — забросить на мыс Костяной, в северной части острова, где им предстояло изучать каменноугольные отложения, а наша с Аликом Забоевым работа должна была начаться с пересечения острова по р. Сармиг с последующим выходом на карскую сторону — к мысу Гомса-Сале.

База экспедиции на мысе Гребень

плюс люди. В итоге... только мы отъехали километров 15, полетела бортовая шестерня вездехода. Хорошо, что на базе оказалась запасная, за которой и отправились водитель вездехода — легендарный Леня Романцов, о роли которого нам неоднократно придется говорить ниже, и Борис Остащенко. Привезли ее на «казанке» с Васей Триппелем, заменили, но застучала вторая бортовая. Пришлось разгружаться. Лишь 31 июля на «доре» В. Бондарева половина нашего отряда (Н. Калашников и С. Торлопов) уехала на мыс Костяной. 1 августа на вездеходе уехал отряд К. П. flнулова, решивший сделать свою базу на оз. Пайго-То, где было известно свин-цово‒цинковое месторождение. На следующий день на- ступила и наша с Аликом очередь на переброску на р. Сармиг, по долине которой мы хотели пересечь восточную половину острова. Не доехав несколько километров до точки, позорно застряли в узкой, но глубокой долине ручья, в которой только-только помещает- пелем — ответственным за все моторное и энергетическое хозяйство. А надо заметить, что для работы экспедиция взяла с собой достаточно приличное оборудование, чтобы проводить в поле и предварительную лабораторную обработку проб: дробилку с бензиновым двигателем, походную лаборато-

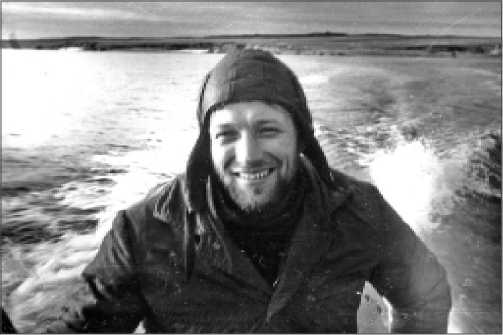

Легендарный Леня Романцов

ся длина вездехода. Особенность тундровых ручьев такова, что они, образовавшись в результате термокарстовых процессов, имеют вертикальные борта. Чтобы вылезти из западни, пришлось несколько часов таскать за сотни метров камни с каменистой гряды и бросать их под гусеницы. Итак, до 9 августа мы с Аликом остались вдвоем, прошли маршрутом к Карскому морю, вдоволь налюбовавшись по пути на дикую красоту вайгачской тундры, лишенной растительности, за исключением мелких куртин карликовой березки и стелю- рию, микроскопы.

На соседнем с мысом Гребень полуострове расположено свинцово-цин-ковое месторождение Раздельное, на котором должна была проводить работу В. Тихомирова со студенткой, остальные женщины образовали лабораторную группу.

А остальных участников экспедиции ожидали многокилометровые маршруты по Вайгачу.

Наша первая попытка заброситься к начальным пунктам маршрута оказалась неудачной. Вечером 29 июля наш

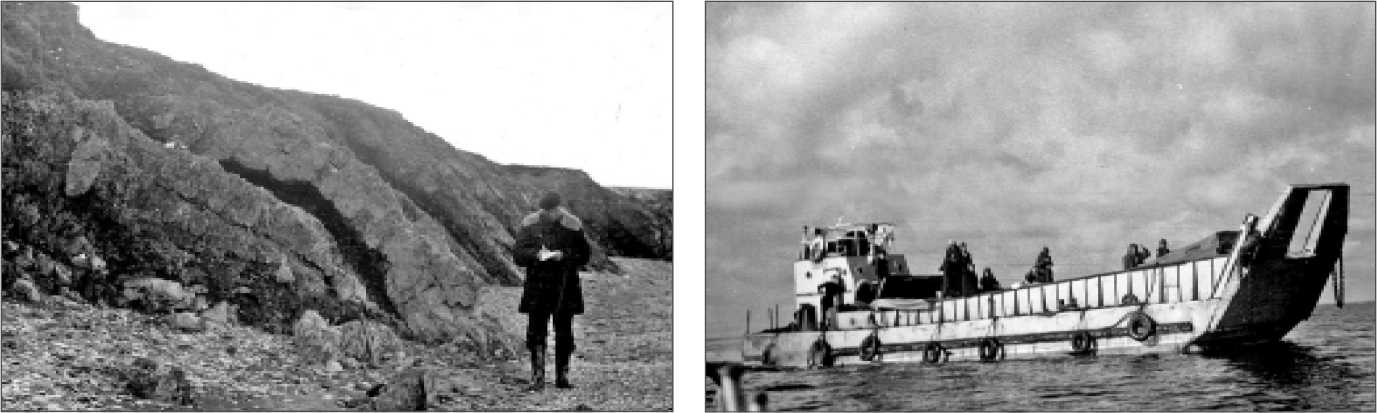

Вездеход в ловушке. На заднем плане — каменистая гряда

щейся полярной ивы, высота стволиков которых не превышает 50 см. Между такими «залесенными» участками — настоящий красочный ковер, образованный «пятнами» разных арк-

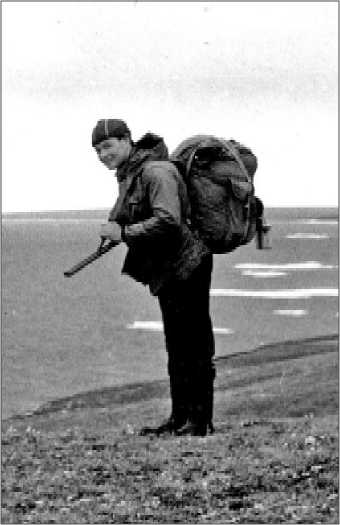

Полностью навьюченный Алик Забоев в маршруте

тических цветов. Такие ковры мы впервые увидели на Вайгаче, и надо ли говорить, как они нас поразили! У мыса Гомса-Сале мы увидели результаты трагедии, происшедшей за год до нашего приезда в районе Амдермы, когда какой-то греческий лесовоз, шедший из Игарки с грузом пиломатериалов, попал на мель и был протаранен льдами. Корабль, покинутый командой, выкинуло к Вайгачу, где он и стоял в какой‒то сотне метров от берега с распоротым бортом, а все доски были разбросаны штормами на сотни метров по берегу. После окончания маршрута по р. Сармиг на вездеходе Л. Романцов перевез нас на оз. Хэхэто, где на месте брошенного лагеря воркутинских геологов стоял отряд Н. П. fiшкина, изучавший Соболевское медное месторождение (горы Медную и Цинковую). От этого озера мы все вместе прошли маршрутом к полярной станции, расположенной на Болванском Носу. Полярники встретили нас очень радушно, устроили баню. Причину их радости от встречи с нами мы вскоре расшифровали: к ним на станцию приехал с какой-то инспекцией некий военный чин, которого хозяева решили побаловать доброй рыбалкой и охотой, снарядив для этого полученный недавно с Большой земли новенький трактор С-100. 30

Так вот, этот трактор и застрял в болоте, что грозило персоналу станции большими неприятностями. Собрав все имеющиеся в районе полярки тросы, прихватив несколько длинных бревен, Леня на вездеходе уехал спасать трактор. С первого раза эта операция не удалась, пришлось поездку повторить. Наконец, трактор оказался спасенным. Оставив Л. Романцова отсыпаться после бессонных ночей, мы втроем — Н. fiшкин, А. Макеев и я, отправились к мысу Костяному, где стоял лагерем Н. Калашников, попутно сделав интересный маршрут по р. flмальяхе.

15 августа, сняв группу Н. Калашникова, повернули в сторону базы на оз. Хэхэто. Дождь и штормовой ветер сопровождали нас весь обратный путь,

Результат морской трагедии

хотя приходилось и в таких условиях проводить маршруты. На базе Хэхэто штормом сорвало палатки, пришлось подтащить балок с брошенной базы воркутинских геологов и там заночевать.

На следующий день загрузили вездеход, упаковав вещи всех отрядов, а надо учесть, что добавился груз двух

На полярной станции Болванский Нос.

Сидят (слева направо): второй — Н. П. fiшкин, далее — А. Т. Соловьев, Л. Романцов, А. Макеев, на переднем плане — Н. Калмыков

человек, плюс образцы, и начали путь на основную базу, на мыс Гребень. Оставили в бухте Покойников отряд Н. fiшкина, где он должен был продолжать исследования, и вездеход с нашим отрядом и всеми образцами двинулся к базе. Однако, отъехав всего 8 км от лагеря Н. fiшкина, мы снова встали. На сей раз авария оказалась чересчур серьезной: раскрошило один из клапанов, его обломком разодрало цилиндр. Даже уменья мастера на все руки Л. Романцова в полевых условиях оказалось недостаточно, чтобы заставить вездеход двинуться дальше. Вернулся в лагерь Н. П. fiшкина, чтобы обсудить положение и решить, как поступить.

Ситуация же сложилась весьма неприятная: отряды разбросаны по всему Вайгачу — К. П. flнулов в бухте Дыро-ватой, отряд Н. П. fiшкина в бухте Покойников, женская бригада на мысе Гребень, наш отряд в полном составе у «застывшего» вездехода в тундре. Перебрав несколько вариантов, решили пешком дойти до мыса Гребень (а это более 60 км по мокрой от дождей тундре с переправами через реки и ручьи), откуда Леня Романцов и Борис Остащенко на «казанке» или попутным пароходом доберутся до Ам-дермы, арендуют самоходную баржу и вездеход и вернутся снимать экспедицию. 19 августа вышли на мыс Гребень, а 21-го Б. Остащенко, Л. Романцов и

Пешком к мысу Гребень

сил на «казанке» В. Т-риппель. Оставшуюся часть маршрута прошли пешком. Н. Калашников и С. Торлопов оставались все время в отряде Н. П. -fiшкина в бухте Покойников, откуда Н. -fiшкин с Н. Калмыковым также пешком дошли до базы на мысе Гребень.

А. Т. Соловьев (который вместе с нами проделал пеший переход от бухты Покойников) ушли в Варнек, откуда они должны были попутным пароходом добраться в Амдерму.

Оставшиеся дни августа мы зани-

С маршрута нас снял тот же Вася Триппель на «казанке». Оказалось, что Леня Романцов и Борис Остащенко, добравшись до Амдермы, арендовали ту же самоходку, на которой мы забрасывались на о. Вайгач, уговорили связистов дать

рую сотню специальностей. Короче, все, что имеет «движитель», в руках Лени быстро начинает двигаться.

На самоходку были погружены все вещи экспедиции. Сняв с точки стояния наш бедолагу-вездеход, мы догнали наших спутников уже в проливе fiгорс-кий Шар у пос. Хабарово. У полярной станции fiгорский Шар приняли на самоходку еще fiру Ромашкина с экспедиционным грузом отряда Г. Боболови-ча. Во время этой операции все же попали еще в одну неприятность — капитально сели на каменистую мель, на которой пришлось несколько часов покрутиться. Во время этого «вальсирования» в днище самоходки была, как оказалось, сделана приличная дыра. И вот 25 августа мы снова в тех же комнатах

В последнем пересечении Вайгача Домой!

мались изучением месторождения Раздельное, после чего с А. Забоевым сделали еще одно, южное пересечение острова — от мыса Сухой Нос до мыса Канин. До мыса Сухой Нос нас подбро-

вездеход ГТТ для транспортировки нашего аврийного вездехода. А вот с капитаном самоходки вышла неувязка: его пришлось «списать на берег», и за штурвал встал Леня Романцов, имевший доб-

мерзлотки, которые покинули всего месяц назад, а через два дня рейсовый самолет уже увозил нас в Архангельск.

Д. г.-м. н. Н. Тимонин

Фото автора