Вариабельность показателей вертикальной реакции опор у лиц с различным уровнем нарушения функций нижней конечности

Автор: Байгужин П.А., Эрлих В.В., Шибкова Д.З., Сапожников С.Б.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Восстановительная и спортивная медицина

Статья в выпуске: S2 т.24, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить закономерности (особенности) данных сенсорной сети для определения дескрипторов динамического баланса во время ходьбы у лиц с различной степенью нарушения функций нижней конечности. Материалы и методы. Оценку кинематических параметров походки проводили с помощью системы захвата движения Xsens MTw Awinda и программного обеспечения Xsens MVN Analyze. Оценивалась вариабельность вариационного ряда значений вертикальной реакции сегментов нижних конечностей, определялись различия между значениями вертикальной реакции соседних сегментов нижней конечности (парный t-критерий Стьюдента), степень взаимосвязи (коэффициент r-Пирсона) между значениями вертикальной реакции соседних сегментов нижней конечности (в сенсорной сети «таз – стопа») у трех лиц, имеющих в анамнезе различные травмы нижних конечностей. Результаты. Анализ данных от сенсоров MIMU, организованных в сенсорные сети (сегменты тела: таз, бедро, голень и стопа), позволил оценить особенности ускорения (вертикальной реакции) каждого сегмента у лиц с различной степенью нейромышечного нарушения нижней конечности. Выявленные особенности представлены в качестве дескрипторов динамической стабильности нейромышечного взаимодействия соседних сегментов нижней конечности, их согласованности, выраженной в асимметричности походки испытуемых. Заключение. Установленные дескрипторы (вариабельность, согласованность, взаимосвязь) необходимо учитывать в подходах при разработке антропоморфных протезов, в программах абилитации и протезной реабилитации, а также для обучения нейросетевых классификаторов нейромышечных нарушений нижней конечности.

Вертикальное усилие, согласованность, взаимосвязь, сегменты нижней конечности, нарушение ходьбы, нарушения функций нижней конечности, степень повреждения, ампутанты

Короткий адрес: https://sciup.org/147247695

IDR: 147247695 | УДК: 796.012.412.4, | DOI: 10.14529/hsm24s228

Текст научной статьи Вариабельность показателей вертикальной реакции опор у лиц с различным уровнем нарушения функций нижней конечности

P.A. Baiguzhin, ,

V.V. Erlikh, ,

D.Z. Shibkova, ,

S.B. Sapozhnikov, ,

Введение. Безопасность и надежность ходьбы характеризуется стабильностью движения – способностью нейромышечной системы функционировать, сохраняя собственную структуру и обеспечивая равновесие. Последнее определяется параметрами динамического баланса (устойчивостью) и надежностью походки. Динамическая устойчивость у людей с ампутацией нижней конечности осложняется, в частности, дефицитом соматосенсорной информации от протезной конечности и дисфункцией соответствующих мышечных групп, формирующих компенсаторные процессы и механизмы – необходимые стабилизирующие силы. Закономерно, что на способность координировать усилия (например, при преодолении препятствия) у людей с односторонней ампутацией влияет латераль-ность [3]. Основным внешним фактором, осложняющим динамическую устойчивость у ампутантов, является особенность рельефа или нестабильная поверхность [2]. Пространственно-временные характеристики ходьбы различаются в зависимости от скорости передвижения и рельефа [8].

Возможности современных комплексов анализа 3D-кинематики движений позволяют оценить механику различных локомоций [9, 12]. Инерциальные измерительные устройства представляют собой полезный инструмент в клинической практике для анализа движения и разработки персонализированных средств, что особенно важно для разработки программ абилитации и реабилитации для лиц с нарушениями функций нижних конечностей [4].

Многомерный анализ полученных данных инерциальных сенсорных сетей ляжет в основу разработки нового механического параметра эффективности протезов конечно- стей, разработанных на принципе антропоморфности [10]. Последний характеризуется эргономичностью протеза, комфортом для пациента, обеспечивающими эффективные аби-литацию и реабилитацию.

Цель – выявить закономерности (особенности) данных сенсорной сети для определения дескрипторов динамического баланса во время ходьбы у лиц с различной степенью нарушения функций нижней конечности.

Материалы и методы. Настоящее исследование является фрагментом проекта «Разработка научно-технологических основ создания новых протезов конечностей из композитных материалов» (госзадание FENU-2023-0017 (2023217ГЗ)) и решает задачу по разработке алгоритмов выявления признаков согласованности и надежности функционирования нейромышечного аппарата, определяющих качество походки у лиц с односторонними ампутациями нижних конечностей.

Обследование реализовано на базе НИЦ спортивной науки ЮУрГУ (НИУ) и является продолжением решения задачи по оценке кинематических параметров движений человека с протезом и без протеза с использованием компьютерного комплекса захвата движений – Xsens. Протокол обследования полностью сохранен [1].

Все обследуемые имели в анамнезе различного рода травмы нижних конечностей: испытуемый № 1 с давностью травмы 43 года (множественная травма правой ноги: перелом левого мыщелка большой берцовой кости с разрывом крестообразных связок, разгибателя бедра, разрывом суставной сумки, нескольких крупных кровеносных сосудов и сдавленная травма мышц голени и бедра, отягченная инфекционным процессом), безопорная ходьба сохранена с возникновением болей при длительной или интенсивной физической нагрузки; испытуемый № 2 с давностью спортивной травмы три года (II степень растяжения передней таранно-малоберцовой связки вследствие инверсионного подворота левой стопы), сохранена высокая двигательная активность с частичной «спортивной» иммобилизацией голеностопного сустава); испытуемый № 3 -левая трансфеморальная ампутация вследствие производственной травмы 10-летней давности, в результате эффективных абилитации и реабилитации восстановлена безопорная активная ходьба.

Поскольку туловище, бедра, голени и ступни являются сегментами 3D-ускорения центра масс для людей с трансфеморальной ампутацией [12], в настоящей работе для анализа использованы данные от семи сенсоров, составляющих соответствующие сенсорные сети в вертикальной системе «таз – бедро – голень – стопа» (табл. 1). Анализировали вариационный ряд значений вертикальной реакции каждого сегмента указанной сенсорной сети в объеме 555 зафиксированных кадров при съемке 15–16 циклов ходьбы [1]. В качестве активности испытуемыми реализована ходьба по беговой дорожке Life Fitness с заданной скоростью три км/ч.

Для оценки кинематики походки применяли систему захвата движения Xsens MTw Awinda (Xsens Technologies BV, Энсхеде, Нидерланды), состоящую из 17 сенсоров, закрепленных на сегментах тела по стандартной схеме. Данные собирались с частотой 60 Гц и обрабатывались с помощью программного обеспечения Xsens MVN Analyze. Позиционирование и калибровка сенсоров проводились в соответствии с руководством пользователя Xsens MVN Analyze, направленным на оценку размеров/пропорций отслеживаемого человека [11], а также ориентации датчиков относительно соответствующих сегментов [9].

Математико-статистическая обработка данных проводилась в программном пакете SPSS Statistics v. 23, графическая подготовка – в Microsoft Excel 2016. Оценены вариабельность вариационного ряда значений вертикальной реакции сегментов нижних конечностей, определены различия между значениями вертикальной реакции соседних сегментов нижней конечности (парный t-критерий Стьюдента), степень взаимосвязи (коэффициент r-Пирсона) между значениями вертикальной реакции соседних сегментов нижней конечности (в сенсорной сети «таз – стопа») у обследованных лиц. Уровень значимости принимался равным p < 0,05.

Сформулированы следующие рабочие гипотезы исследования: 1) оценка вариабельности вариационного ряда значений вертикальной реакции сегмента нижней конечности при ходьбе позволит выявить факт нарушения функции эфферентного звена нейромышечного аппарата сегмента нижней конечности; 2) чем выше t-критерий между значениями вертикальной реакции соседних сегментов нижней конечности (в сенсорной сети «таз – стопа») при ходьбе, тем менее выражена (ста- бильность) нейромышечных процессов между ними; 3) чем выше коэффициент корреляции между значениями вертикальной реакции соседних сегментов нижней конечности (в сенсорной сети «таз – стопа»), тем выше согласованность компенсаторных процессов (механизмов) нейромышечных процессов между ними.

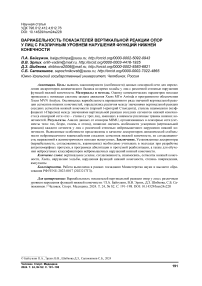

Результаты. Относительно высокая вариабельность значений вертикальной реакции сегмента нижней конечности при ходьбе указывает на относительно большее включение мышечных групп в обеспечение движения данного сегмента. Сравнительно большие значения SD вертикальной реакции установлены у испытуемого № 1 (рис. 1), при этом

Рис. 1. Вариабельность (SD) вертикальной реакции сегментов нижней конечности у лиц с различной степенью нарушения ее функции: * – различия на уровне p = 0,032; ** – p = 0,010 Fig. 1. SD of vertical ground reaction forces of lower limb segments in individuals with varying degrees of lower limb impairment: * – level of significance p = 0.032; ** – p = 0.010

SD, зафиксированное на левом бедре, выше в среднем на 12,12 мм/с2 – по сравнению с испытуемым № 3 (t = 2,149 при p = 0,032). Различия также установлены между значениями SD испытуемых № 2 и № 3 (t = 2,585 при p = = 0,010). Однако выявленные различия обусловлены не столько величиной SD (визуально равные), сколько средними значениями, среди которых наименьшее у испытуемого № 3 – –3,78 мм/с2.

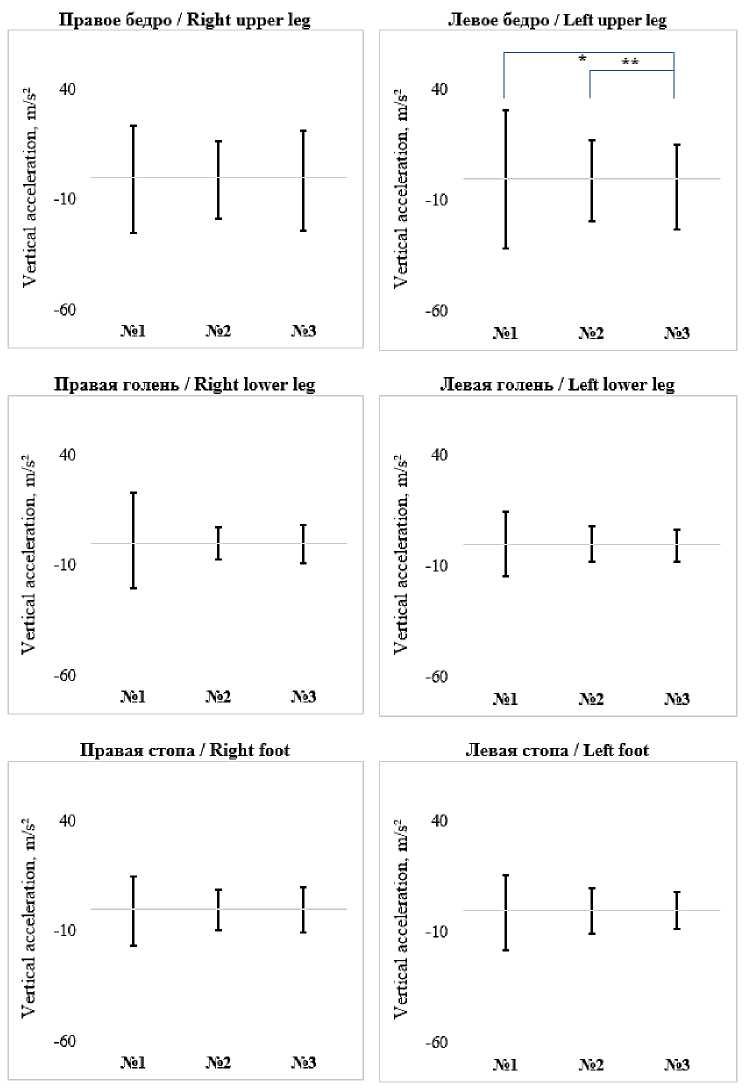

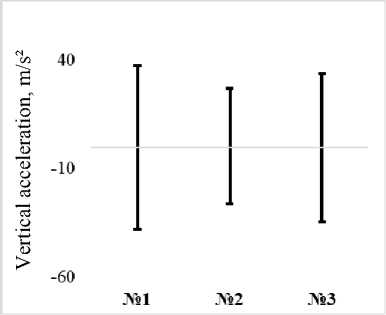

Рис. 2. Вариабельность (SD) вертикальной реакции на уровне таза у лиц с различной степенью нарушения функции нижней конечности Fig. 2. SD of vertical ground reaction forces at the pelvic level in individuals with varying degrees of lower limb impairment

Относительно высокая вариабельность (SD) вертикальной реакции на уровне таза у сравниваемых лиц обусловлена суммацией реакций ниже расположенной сенсорной сети (рис. 2).

Независимо от локации сенсора вариабельность значений вариационного ряда вертикальной реакции выше у испытуемого № 1 , тогда как у испытуемых № 2 и № 3 вариабельность указанного параметра на нижних уровнях сенсорной сети относительно бедра практически сопоставима (при p > 0,05).

Проверяя вторую гипотезу, установили значимые различия вертикальных реакций между правыми стопой и голенью (p = 0,042) – у испытуемого № 1 ; между левым бедром и тазом (p = 0,031) и между левыми голенью и бедром (p < 0,001) – у испытуемого № 3 (табл. 1).

Корреляционный анализ между значениями вертикальной реакции соседних сегментов нижней конечности (в сенсорной сети «таз – стопа») выявил ряд особенностей, отличающих степень согласованности нейромышечной регуляции при ходьбе сравниваемых лиц. Так, у испытуемых № 1 и № 3 в исследуемой сенсорной сети установлены значимые взаимосвязи в сети «таз – правое

Таблица 1

Table 1 Вертикальная реакция в месте локализации сенсора у лиц с различной степенью нарушения функций нижней конечности (M ± m)

Vertical reaction at the location of the sensor in individuals with varying degrees of lower limb impairment (M ± m)

|

Локация сенсора Sensor location |

Испытуемый № 1 Subject 1 |

Испытуемый № 2 Subject 2 |

Испытуемый № 3 Subject 3 |

|

Таз / Pelvis |

–0,18 ± 1,60 |

0,35 ± 1,13 |

–0,20 ± 1,45 |

|

Правое бедро / Right upper leg |

–1,03 ± 1,04 |

–1,17 ± 0,75 |

–1,52 ± 0,97 |

|

t-критерий / t-test |

0,448 |

1,114 |

0,756 |

|

Правая голень / Right lower leg |

1,21 ± 0,92 |

–0,18 ± 0,31 |

–0,30 ± 0,36 |

|

t-критерий / t-test |

1,621 |

1,221 |

1,176 |

|

Правая стопа / Right foot |

–1,10 ± 0,67 |

–0,40 ± 0,39 |

–0,19 ± 0,43 |

|

t-критерий / t-test |

2,036* |

0,451 |

0,192 |

|

Левое бедро / Left upper leg |

–0,45 ± 1,32 |

–0,87 ± 0,78 |

–3,78 ± 0,81 |

|

t-критерий / t-test |

0,132 |

0,885 |

2,158* |

|

Левая голень / Left lower leg |

0,44 ± 0,61 |

0,09 ± 0,35 |

–0,60 ± 0,31 |

|

t-критерий / t-test |

0,610 |

1,123 |

3,680** |

|

Левая стопа / Left foot |

–1,03 ± 0,72 |

–0,58 ± 0,43 |

0,05 ± 0,36 |

|

t-критерий / t-test |

1,550 |

1,198 |

1,382 |

Примечание: t-критерий рассчитан относительно среднего значения вертикальной реакции «вышестоящего» сегмента; * – при p < 0,05; ** – при p < 0,001 (t-критическое при df 1109 = 1,962).

Note: t-test is calculated on the basis of the mean value of the vertical reaction of the higher-level segment; * – p < 0.05; ** – p < 0.001 (t-critical at df 1109 = 1.962).

Таблица 2

Table 2

Значения t-критерия и коэффициента корреляции вертикальной реакции в месте локализации сенсора у лиц с различной степенью нарушения функций нижней конечности (парные сравнения: левая – правая конечности)

T-test and correlation coefficient of vertical reaction at the location of the sensor in individuals with varying degrees of lower limb impairment (paired comparisons: left – right limbs)

Выявленное различие при сравнении средних значений вертикальных реакций сенсора, установленного на уровне бедер у испытуемого № 3 , констатирует асимметрию мышечных сокращений при ходьбе (табл. 2).

Заключение. Анализ данных, организованных в сенсорные сети (ограниченное количество сегментов, оснащенных сенсорами MIMU: таз, бедра, голени и стопы), позволил точно оценить особенности ускорения (вертикальной реакции) каждого сегмента у лиц с различной степенью нейромышечного нарушения нижней конечности. Выявленные особенности рассматриваем в качестве дескрипторов динамической стабильности нейромышечного взаимодействия соседних сегментов нижней конечности, их согласованности, выраженной в асимметричности походки испытуемых.

Выявленные особенности вертикальной реакции опоры сегментов нижних конечностей выражены в вариабельности вариационного ряда значений, в степени их различий и согласованности (взаимосвязи) и сформулированы в рабочих гипотезах настоящего фрагмента исследования.

Последствия множественной травмы правой нижней конечности ( испытуемый № 1 )

в ракурсе анализа дескрипторов симметрии походки и динамического баланса отражены в сравнительно высокой вариабельности значений вертикальной реакции всех сегментов сенсорной сети «таз – стопа» обеих конечностей. Установленные значимые различия исследуемого параметра между стопой и голенью поврежденной конечности также указывают на локализацию наибольшей степени ее повреждения и «узел» сенсорной сети, влияющий на асимметрию походки данного испытуемого.

Сравнительно высокая вариабельность (SD) вертикальной реакции на уровне таза и бедер у испытуемого № 3 (с трансфеморальной левой ампутацией) объясняется сформированным компенсаторным механизмом, в основе которого сравнительно низкие реакции опоры (ускорения) со стороны протезированной конечности, что выражено в соответствующем среднем значении (см. табл. 1). Об особенности компенсаторного механизма межмышечной координации (мышц спины, таза, бедра) при ходьбе испытуемого № 3 свидетельствует наличие различий вертикальной реакции между тазом и левым бедром. Зафиксированные различия между значениями реакции левого бедра и голени отражают взаимодействие сегментов конструкции протеза, выраженное в отрицательном среднем значении реакции указанных сегментов (см. табл. 2).

Степень и частота взаимосвязей значений исследуемого параметра у обследованных лиц детерминируется различной степенью нарушений у них функций нижних конечностей. Испытуемый № 2, имеющий сравнительно «легкую» травму левой ноги – II степени растяжение передней таранно-малоберцовой связ- ки, демонстрировал наибольшее количество значимых положительных взаимосвязей средней силы всех сегментов обеих сенсорных сетей. Напротив, у испытуемого с множественными травмами и у ампутанта значимые положительные взаимосвязи выявлены лишь при оценке взаимодействия сегментов «таз – бедро» обеих конечностей.

Полученные нами данные указывают на различную степень асимметрии походки у испытуемых, наиболее выраженную у испытуемых № 1 и № 3 . В этом контексте важную роль в особенностях походки (других двигательных актах) у лиц с нарушениями функции нижней конечности, в том числе у односторонних ампутантов, играет латеральность мышечных групп, обеспечивающих движение [3]. Другой, объективной, причиной выявленных особенностей у данных испытуемых является повышение жесткости сравниваемых сегментов нижней конечности, в том числе за счет соответствующих компонентов протеза у испытуемого с ампутацией [5, 6].

Следует отметить, что указанная характеристика дескрипторов (вариабельность, согласованность, взаимосвязь) сформулирована без учета давности травм и оценки эффективности реабилитации и восстановления.

Безусловно, полученные данные на этапе поиска дескрипторов нарушений функций нижней конечности требуют дополнительных исследований по уточненному протоколу, включающему достаточную выборку обследованных с единым диагнозом (нарушение функции нижней конечности), однородную по возрастно-половыми и антропометрическим параметрам. Существенно повысит качество анализа и распознавание нейромышечных нарушений по установленным нами дескрипторам параллельное нейромиографическое обследование кинематики и кинетики в каждой фазе цикла походки, реализованной в различных скоростных режимах при передвижении по различным поверхностям и рельефам.

Кроме того, в качестве дополнительных факторов оценки и анализа нейромышечных нарушений целесообразно использовать данные, полученные в результате самоотчетов по шкалам баланса Берга (BBS), мобильности (CBMS) и оценки протезов (PEQ) [7], а также диапазоны сгибания – разгибания бедра, голени, вращений.

Полученные данные оказались достаточно чувствительными по отношению к показателям ускорения (вертикальной реакции опоры) у лиц с травмой (ампутацией) нижней конечности 10-летней давности. Результаты исследования демонстрируют возможности подхода к анализу данных инерциальных сенсорных сетей как к варианту количественной оценке кинематики ходьбы у лиц с различными нейромышечными нарушениями нижней конечности, в том числе с односторонней ампутацией. Вариабельность, согласованность и взаимосвязь показателей вертикальной реакции опор у лиц с различным уровнем нарушения функций нижней конечности является информативным дескриптором динамического баланса во время ходьбы у лиц с различной степенью нарушения функций нижней конечности. При этом перспективным является анализ установленных нами дескрипторов по отношению к значениям ускорений переднезаднего (x) и медиолатерального направлений (y).

Список литературы Вариабельность показателей вертикальной реакции опор у лиц с различным уровнем нарушения функций нижней конечности

- Эрлих В.В., Епишев В.В., Сапожников С.Б. Биомеханика ходьбы в норме и при наличии протеза ноги с использованием комплекса Xsens // Человек. Спорт. Медицина. 2023. Т. 23, № 4. С. 145–154. [Erlikh V.V., Epishev V.V., Sapozhnikov S.B. Gait Biomechanics in Normal Conditions and with a Lower-extremity Prosthesis Captured by the Xsens System. Human. Sport. Medicine, 2023, vol. 23 (4), pp. 145–154. (in Russ.)] DOI: 10.14529/hsm230418

- Curtze C., Hof A.L., Postema K., Otten B. Over Rough and Smooth: Amputee Gait on an Irregular Surface. Gait and Posture, 2011, vol. 33, pp. 292–296. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.11.023

- De Asha A.R., Buckley J.G. The Effects of Laterality on Obstacle Crossing Performance in Unilateral Transtibial Amputees. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 2015, vol. 30(4), pp. 343–346. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.03.001

- Demeco A., Frizziero A., Nuresi C. et al. Gait Alteration in Individual with Limb Loss: The Role of Inertial Sensors. Sensors (Basel), 2023, vol. 23 (4), art. 1880. DOI: 10.3390/s23041880

- Fey N.P., Klute G.K., Neptune R.R. The Influence of Energy Storage and Return Foot Stiffness on Walking Mechanics and Muscle Activity in Below-knee Amputees. Clinical Biomechanics (Bristol, Avon), 2011, vol. 26 (10), pp. 1025–1032. DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2011.06.007

- Kamali M., Karimi M.T., Eshraghi A., Omar H. Influential Factors in Stability of Lower-limb Amputees. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 2013, vol. 92 (12), pp. 1110–1118. DOI: 10.1097/PHM.0b013e31829b4b7a

- Lemaire E.D., Kofman J., Kendell C. Understanding Dynamic Stability from Pelvis Accelerometer Data and the Relationship to Balance and Mobility in Transtibial Amputees. Gait and Posture, 2015, vol. 41, iss. 3, pp. 808–812. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2015.03.001

- Lordall J., Oates A.R., Lanovaz J.L. Spatiotemporal Walking Performance in Different Settings: Effects of Walking Speed and Sex. Frontiers in Sports and Active Living, 2024, vol. 6, art. 1277587. DOI: 10.3389/fspor.2024.1277587

- Pavei G., Salis F., Cereatti A., Bergamini E. Body Center of Mass Trajectory and Mechanical Energy Using Inertial Sensors: a Feasible Stride? Gait and Posture, 2020, vol. 80, pp. 199–205. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2020.04.012

- Pitkin M. The Moment Criterion of Anthropomorphicity of Prosthetic Feet as a Potential Predictor of Their Functionality for Transtibial Amputees. Biomimetics, 2023, vol. 8 (8), art. 572. DOI: 10.3390/biomimetics8080572

- Schepers M., Giuberti M., Bellusci G. Xsens MVN: Consistent Tracking of Human Motion Using Inertial Sensing. 2018. DOI: 10.13140/RG.2.2.22099.07205

- Simonetti E., Bergamini E., Vannozzi G. et al. Estimation of 3D Body Center of Mass Acceleration and Instantaneous Velocity from a Wearable Inertial Sensor Network in Transfemoral Amputee Gait: a Case Study. Sensors, 2021, vol. 21(9), art. 3129. DOI: 10.3390/s21093129