Вариабельность сердечного ритма и структурно-функциональное состояние левого желудочка при гипертонической болезни

Автор: Хромцова Оксана Михайловна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Внутренние болезни

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

Для улучшения диагностики и лечения гипертонической болезни (ГБ) важно углубленное изучение взаимосвязей между различными патогенетическими звеньями патологического процесса. Цель исследования: выявление особенностей нейрогуморальных механизмов регуляции ритма сердца у больных ГБ с различными типами ремоделирования миокарда левого желудочка. Обследовано 100 больных ГБ с оценкой показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) и структурно-функциональных параметров левого желудочка. Снижение временных и частотных показателей ВСР у больных ГБ свидетельствует об избыточной активации симпато-адреналовой системы и уменьшении активности парасимпатической регуляции, что является патогенетической основой развития реакций дезадаптации. Формирование гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) ассоциировано с прогрессирующим снижением ВСР и амплитуды его циркадианных колебаний. Концентрический тип ГЛЖ характеризуется наибольшим снижением временных и частотных показателей ВСР. У 1/3 больных ГБ с нормальной геометрией ЛЖ имеются нарушения диастолической функции ЛЖ, а также снижение временных и спектральных характеристик ВСР. У больных ГБ, особенно с патологическими типами ремоделирования ЛЖ выявлено снижение суммарной ВСР с доминированием симпатических влияний, что подтверждает наличие выраженного циркадианного де-синхроноза, клинически проявляющегося синдромом вегетативной дисфункции

Вариабельность сердечного ритма, гипертоническая болезнь, ремоделирование левого желудочка

Короткий адрес: https://sciup.org/14917136

IDR: 14917136

Текст научной статьи Вариабельность сердечного ритма и структурно-функциональное состояние левого желудочка при гипертонической болезни

-

1Вве дение. В настоящее время определение вариабельности сердечного ритма (ВСР) признано наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки вегетативной регуляции сердца [1, 2]. Роль вегетативной нервной системы в генезе гипертонической болезни (ГБ) на протяжении многих лет привлекает внимание исследователей, хотя ясно, что система регуляции артериального давления (АД) и сердечного ритма представляет собой лишь часть сложной системы нейрогуморальной регуляции физиологических функций организма [3, 4]. Как российские, так и международные эксперты единогласно отмечают значительный потенциал изучения ВСР при различных сердечно-сосудистых заболеваниях для оценки тяжести патологического процесса, прогнозирования риска и исходов, оценки эффективности лечения с учетом фона вегетативной регуляции сердца [1, 2]. Анализ последовательности RR-интервалов на базе суточного мониторирования ЭКГ позволяет получить много дополнительной информации, в частности о циркадной динамике, связи с жизнедеятельностью пациента (покой, физическая активность, умственное напряжение, прием пищи, сон).

Многоцентровые крупномасштабные исследования, завершенные в последние 10-15 лет, доказали значимость гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) как независимого предиктора риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений при артериальной гипертензии (АГ). В определенной степени изучены патофизиологические механизмы развития различных вариантов ремоделирования миокарда у разных контингентов больных [5]. Менее изученным является вопрос о взаимовлиянии вегетативных суточных механизмов регуляции синусового ритма и особенностей ремоделирования левого желудочка у больных АГ. Поскольку ГБ является чрезвычайно широко распространенным заболеванием во всем мире, заболеваемость не имеет тенденции к снижению, а эффективность терапии не всегда достаточна, представляет интерес углубленное изучение патогенетических механизмов, лежащих в основе данной патологии.

Цель исследования: выявление патогенетических особенностей нейрогуморальных механизмов регуляции ритма сердца у больных ГБ с различными типами ремоделирования миокарда левого желудочка.

Методы. В условиях крупной многопрофильной больницы проведено обследование пациентов с ГБ. В исследуемую группу больных ГБ вошло 100 человек, средний возраст которых составил 48,0±1,4 года, поровну мужчин и женщин (средний возраст 45,8±2,1 и 50,2±1,9 года соответственно, р>0,05). ГБ I стадии (по ВОЗ) имелась у 36 больных, II – у 64. Давность ГБ составила 13,3±1,0 года. По степени тяжести больные распределились следующим образом: 1-я степень наблюдалась у 32 больных, 2-я – у 47, 3-я – у 21.

Критерии включения больных в исследование: наличие ГБ; отсутствие гипертонического криза в момент начала наблюдения.

Критерии исключения из исследования: наличие в анамнезе осложнений ГБ (мозговой инсульт, тяже-

лая ХСН, хроническая почечная недостаточность); тяжелые нарушения ритма и проводимости (постоянная форма мерцательной аритмии, AV-блокады II и III степени); сахарный диабет; симптоматические артериальные гипертензии; ИБС.

Пациенты не имели сопутствующих заболеваний, оказывающих влияние на структурно-функциональное состояние сердца и ВСР.

В контрольную группу вошло 50 здоровых людей, не страдавших ГБ, средний возраст 44,6±2,3 года (различия с основной группой недостоверны, p>0,05); из них: 29 мужчин и 21 женщина; средний возраст 42,2±3,1 и 47,9±3,3 года соответственно (p>0,05).

Для изучения ВСР использовали аппаратно-компьютерный комплекс суточного мониторирования ЭКГ «Кардиотехника-4000» (АОЗТ «Инкарт», Санкт-Петербург) с расчетом временных и спектральных параметров ВСР у больных ГБ и здоровых. Суточная регистрация ЭКГ позволяет учитывать циркадные колебания биологических ритмов человека и менее подвержена влиянию случайных факторов. Обследуемые придерживались привычного режима дня, отмечая основные моменты в дневнике наблюдения. Длительность мониторирования составляла 24 часа, за период ночи принималось время ночного сна.

Расчет ВСР производился после автоматического исключения артефактов и аритмий в последовательно бравшихся 5-минутных окнах, где анализировалась продолжительность последовательных RR-интервалов синусового происхождения. Осуществлялся временной и частотный анализ ВСР. Спектральный анализ проводился с использованием быстрого преобразования Фурье, рассчитывались общая мощность спектра (ТР), определялись спектральные плотности мощности (мс2) по диапазонам очень низкочастотных (VLF), низко- (LF, 0,04-0,15 Гц) и высокочастотных (HF, 0,15-0,4 Гц) колебаний, нормализованные показатели мощности LFn и HFn колебаний, отношение LF/HF (индекс вагосимпатического взаимодействия – ИВСВ), циркадный индекс (ЦИ) и индекс централизации (ИЦ): ИЦ = VLF/(HF+LF) [1, 2].

Вычисляли стандартное отклонение всех NN-интервалов (SDNN), т.е. квадратный корень дисперсии. Так как дисперсия является математическим эквивалентом общей мощности спектра, то SDNN – суммарный показатель и отражает все периодические составляющие вариабельности за время записи. Также вычисляли SDNNi – стандартное отклонение продолжительности интервала RR, pNN50 – процент последовательных пар интервалов, отличающихся по продолжительности более чем на 50 мс, rMSSD – среднеквадратичное отклонение величины разности длительностей последовательных RR интервалов. При оценке показателей ВСР опирались на рекомендации Европейского общества кардиологов и Североамериканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии, где описаны стандарты измерения, физиологическая интерпретация и клиническое использование ВСР [2].

Ультразвуковое исследование сердца проводили на ультразвуковом диагностическом аппарате Sim 5000+ (Россия; Италия) с частотой датчика 2,7-3,5 МГц. Структурно-морфометрические показатели оце- нивались по стандартному методу Teiccholz: диаметр левого предсердия (ЛП), конечно-систолический размер (КСР) и конечно-диастолический размер левого желудочка (КДР), толщина межжелудочковой перегородки (ТМЖП) и задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) в диастолу. Далее рассчитывали структурно-геометрические показатели ЛЖ. Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) вычисляли по формуле R.B. Devereux (1977):

ММЛЖ=1,04×{(ТМЖП+ТЗСЛЖ+КДР)3–(КДР)3}–13,6.

Вычисляли также индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) – отношение массы миокарда левого желудочка к величине площади поверхности тела больного, г/м2. Нормальными считались величины менее 125 г/м2 для мужчин и менее 110 г/м2 для женщин [6]. Рассчитывали относительную толщину стенок миокарда (ОТС), за повышение ОТС принимались значения 0,45 и более. На основании данного критерия проводилось распределение на концен- трический и эксцентрический типы геометрии ЛЖ по рекомендации A. Ganau (1992). Критериями эксцентрического типа ГЛЖ считали: ОТС<0,45 и ИММЛЖ выше нормы; концентрического типа ГЛЖ – ОТС>0,45 и ИММЛЖ выше нормы; концентрического ремоделирования ЛЖ – ОТС≥0,45, ИММЛЖ в пределах нормы.

Для оценки систолической функции миокарда ЛЖ определялись по следующие показатели: конечнодиастолический (КДО) и конечно-систолический объем левого желудочка (КСО); фракция выброса (ФВ), %; степень укорочения передне-заднего размера ЛЖ в систолу (%S); ударный объем (УО) и минутный объем сердца (МО); сердечный индекс (СИ) как отношение МО к поверхности тела, л/мин/м2. Из показателей периферической гемодинамики оценивали общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС).

Для оценки диастолического наполнения левого желудочка регистрировался трансмитральный поток. Фаза активной релаксации оценивалась при помощи

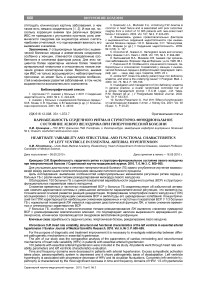

Таблица 1

Характеристика больных ГБ и структурно-функциональные показатели ЛЖ в зависимости от типа ремоделирования сердца (M±σ)

Обработка информации производилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. Нормальность распределения оценивали с помощью критерия Шапиро – Уилка. При нормальном распределении показатели представлены в виде M±σ. Учитывая, что распределение показателей ВСР отличается от нормального, данные представлены в виде медианы и интерквартильного размаха с указанием 25 и 75 процентилей. Проверка гипотез о равенстве двух средних проводилась с помощью парного критерия Вилкоксона. Проводили также корреляционный анализ с определением коэффициентов корреляции (r) Пирсона и Спирмена. Различия между показателями считали достоверными при p<0,05.

Результаты. Все больные ГБ были разделены на 4 подгруппы: с нормальной геометрией ЛЖ, с концентрическим ремоделированием, концентрической гипертрофией (ГЛЖ) и эксцентрической ГЛЖ (табл. 1). Все подгруппы больных были сопоставимы по возрасту, полу, среднесуточной ЧСС, а также индексу массы тела, что позволяет сделать предположение об отсутствии выраженного влияния этих факторов на форму и степень гипертензивного поражения сердца в изучаемой группе больных ГБ. Давность заболевания, выявленная анамнестически, достоверно отличалась только у пациентов с нормальной геометрией ЛЖ.

Для пациентов с концентрическим ремоделированием, в сравнении с больными с нормальной геометрией ЛЖ, характерны уменьшение конечно-систолических и конечно-диастолических размеров и объемов ЛЖ, повышение общего периферического сопротивления. Вместе с тем они отличаются сниженными ударным и минутным объемами кровообращения и сердечным индексом. Стимул к увеличению относительной толщины стенки ЛЖ в этой группе не до конца понятен. Отчасти он может быть объяснен уменьшением податливости артерий, на что указывает субнормальный ударный объем. Диастолическая дисфункция ЛЖ с нарушением релаксации миокарда выявлена у 9 больных с концентрическим ремоделированием (60%), 11 больных (37,9%) с нормальной геометрией ЛЖ. Систолическая дисфункция имела место у пяти пациентов (33,3%) с концентрическим ремоделированием и у шести – с нормальной геометрией ЛЖ (20,7%).

При концентрической ГЛЖ выявлено самое значительное утолщение межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ и самый высокий ИММЛЖ. Регистрировалось также уменьшение КСО и увеличение %S, минутного объема кровообращения и сердечного индекса при снижении ОПСС. Диастолическая дисфункция ЛЖ наблюдалась у 30 больных (83,3%), причем у 24 – аномального типа с нарушением релаксации, у 6 – псевдонормального. Систолическая дисфункция ЛЖ отмечалось у 6 пациентов (16,7%).

При эксцентрической ГЛЖ выявляется высокий минутный объем и сердечный индекс, нормальный уровень периферического сосудистого сопротивления, увеличение полости ЛЖ, указывающие на неадекватность гипертрофии ЛЖ. У 17 больных (85%) были признаки диастолической дисфункции ЛЖ, преобладали пациенты с нарушением его релаксации и лишь у двух фиксировался псевдонормальный тип. Систолическая дисфункция ЛЖ также выявлялась у 1/3 больных.

Таким образом, у больных ГБ группы представлены все виды структурно-функциональных изменений ЛЖ с преобладанием концентрической и эксцентрической ГЛЖ.

Следующим этапом исследования было сопоставление данных вариабельности сердечного ритма у больных ГБ с разными типами ремоделирования ЛЖ (табл. 2).

У больных ГБ, в отличие от здоровых, выявлено достоверное снижение суммарной ВСР (SDNN, SDN-Nindex) и показателей, оценивающих высокочастотные составляющие спектра (RMSSD и PNN50), которые косвенно отражают влияние парасимпатической нервной системы. Достоверно ниже оказался и средний показатель SDANN, приблизительно отражающий ультранизкую частотную составляющую спектра. Как видно из представленных данных, у больных ГБ наблюдается снижение абсолютных значений как общей мощности спектра (TP), так и каждого из составляющих его компонентов – очень низких (VLF), низких (LF) и высоких (HF) частот, при этом подобная картина наблюдается как в течение суток в целом, так и при дифференцированном анализе результатов в периоды сна и бодрствования. У больных ГБ регистрировалось достоверное увеличение индекса вагосимпатического взаимодействия и индекса централизации.

Снижение общей мощности спектра (ТР), избыточная активация симпатико-адреналовой системы (ИВСВ) и уменьшение активности (тонуса) парасимпатической системы регуляции (HF-компонент) являются патогенетической основой развития реакций дезадаптации. Преобладание VLF-компонента в структуре спектральной мощности (73,8%) обусловлено предположительно влиянием ренин-ангиотен-зин-альдостероновой системы, а также церебральными эрготропными влияниями.

Как видно из табл. 2, все основные средние суточные показатели частотной и временной области у больных ГБ с нормальной геометрией ЛЖ достоверно отличались от здоровых, включая повышение ИВСВ, свидетельствующее о симпатической активации. Снижение общей мощности спектра (ТР), избыточная активация симпатико-адреналовой системы (ИВСВ) и уменьшение активности парасимпатической системы регуляции (HF-компонент) свидетельствуют об имеющихся дезадаптивных процессах, клинически проявляющихся как синдром вегетативной дисфункции. В сравнении с патологическими типами ремоделирования, при нормальной геометрии ЛЖ наблюдался минимальный относительный вклад VLF-составляющей спектра.

При концентрическом ремоделировании эти изменения усугубляются и достигают максимума с развитием у больных концентрической ГЛЖ. У этой части пациентов наблюдается самый низкий SDNN, ассоциирующийся с высоким риском сердечно-сосудистых событий. У них резко снижена общая мощность спектра за счет всех составляющих, и в первую очередь HF-компонента. При концентрической ГЛЖ достоверно изменяются индексы, отражающие вагосимпатическое взаимодействие, а также наблю-

Таблица .2

Средние показатели вариабельности сердечного ритма у больных ГБ с разными типами ремоделирования ЛЖ (медиана и интерквартильный размах от 25% до 75% процентилей)

|

Показатель |

Здоровые (n=50) |

Нормальная геометрия (n=29) |

Концентрическое ремоделирование (n = 15) |

Концентрическая гипертрофия (n = 36) |

Эксцентрическая гипертрофия (n = 20) |

|

SDNN, мс |

156 (144; 172) • |

120 (74; 142) |

100 (87; 136) # |

86 (50; 100) ## |

84 (55; 97) ** |

|

SDANN, мс |

2313 (1459; 3108) • |

1817 (1378; 2330) |

1131 (946; 1502) |

883 (715; 1420) ## |

1127 (826; 1540) ** |

|

SDNNindex, мс |

1903 (1198; 2547) • |

1222 (941; 1684) |

1078 (728; 1556) |

684 (578; 1218) ## |

889 (589; 1248) ** |

|

RMSSDср, мс |

36 (25; 48) • |

25 (16;32) * |

16 (14; 22) |

16 (13; 20) ## |

20 (15; 26) |

|

pNN50 ср, % |

12 (7; 21) • |

7 (3; 10) * |

1 (1; 4) |

2 (1; 4) ## |

3 (1; 6) ** |

|

TP ср , мс2 |

2482 (1657; 3719) • |

1744 (1367; 2486)* |

1179 (922; 1669) |

958 (741; 1584) ## |

1258 (779; 1819) ** |

|

VLF ср , мс2 |

1803 (1198; 2552) • |

1222 (938; 1689) * |

879 (728; 1281) |

681 (577; 1217) ## |

899 (587; 1245) ** |

|

LFср, мс2 |

530 (319; 832) • |

439 (247; 649) * |

231 (175; 369) # |

168 (117; 238) ## |

209 (167; 373) • ** |

|

HF ср , мс2 |

197 (125; 351) • |

150 (88; 216) * |

100 (54; 127) # |

54 (35; 77) ## |

74 (40; 98) ** |

|

LFn ср ,% |

73 (69; 78) • |

80 (75; 83) |

78 (72; 82) |

77 (69; 82) |

79 (75; 82) |

|

HFn ср ,% |

26 (20; 29) • |

18 (15; 23) |

20 (17; 27) |

22 (16; 30) |

19 (17; 25) |

|

ИВСВ ср , ед. |

2,49 (2,07; 2,95) • |

2,94 (2,20; 3,53) |

3,07 (2,46; 3,92) |

3,22 (2,12; 5,40) |

3,58 (2,39; 4,30) |

|

ИЦср, ед. |

2,53 (1,82; 3,26) |

2,36 (1,71; 3,22) |

3,15 (1,85; 3,99) |

3,37 (2,50; 4,41) ## |

2,99 (2,21; 3,72) |

|

ЦИ, ед. |

1,23 (1,19; 1,29) |

1,21 (1,14; 1,30) |

1,17 (1,13; 1,26) |

1,17 (1,13; 1,25) |

1,20 (1,12; 1,26) |

П р и м еч а н и е : * - достоверность различий между больными с нормальной геометрией и концентрическим ремоделированием; # - достоверность различий между концентрическим ремоделированием и концентрической ГЛЖ; ## – достоверность различий между нормальной геометрией и концентрической ГЛЖ; **– достоверность различий между нормальной геометрией и эксцентрической ГЛЖ; • – достоверность различий между здоровыми и больными ГБ с нормальной геометрией ЛЖ дается максимальный относительный вклад VLF в общую мощность как днем, так и в ночное время, что свидетельствует об увеличении роли гуморальных и эрготропных влияний при этом типе структуры ЛЖ.

У больных ГБ при всех типах ремоделирования ЛЖ, как и у здоровых, анализ характера циркадианной динамики вариабельности ритма сердца в ночное время показал увеличение HF-показателей, характеризующих высокочастотные компоненты, отражающие повышение парасимпатической активности, т. е. при ГБ сохраняется ритм повышения парасимпатических влияний в зависимости от времени суток, но на гораздо более низком количественном уровне.

Корреляционный анализ выявил в основном средней силы связи между показателями ВСР и структурно-геометрическими и функциональными параметрами ЛЖ. Тем не менее обращает внимание наличие отрицательных связей средней силы между величинами LF с ТМЖП (r=-0,41, р<0,05) и HF с ТМЖП (r=-0,44, р<0,05), а также зависимость ИММЛЖ от общей мощности спектра (r=-0,40, р<0,05) и его составляющих HF (r=-0,41) и LF (r=-0,44, р<0,05). Кроме того установлена взаимосвязь между ИММЛЖ и SDANN (r=-0,40, р<0,05) и SDNNindex (r=-0,40, р<0,05), отражающими баланс симпатических и парасимпатических влияний.

Обсуждение. У больных ГБ исследуемой группы представлены все виды структурно-функциональных изменений ЛЖ с преобладанием концентрической и эксцентрической ГЛЖ. Отсутствие явных демографических и клинических детерминант ремоделирования левого желудочка у пациентов может служить косвенным подтверждением роли генетического фактора в определении степени и варианта гипертензивных изменений сердечной мышцы, на что имеются указания в литературе [6, 7]. Обращает на себя внимание достоверное увеличение размеров левого предсердия у пациентов со всеми видами ремоде- лирования, что, по современным данным, ассоциируется с высоким риском госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых осложнений и даже смерти [8].

У больных ГБ, в отличие от здоровых, выявлено достоверное снижение суммарной ВСР (SDNN, SDN-Nindex) и показателей, оценивающих высокочастотные составляющие спектра (RMSSD и PNN50), которые косвенно отражают влияние парасимпатической нервной системы. Данные изменения свидетельствуют о снижении вагусной активности в отношении сердца, приводящем к доминированию симпатических механизмов и, возможно, к формированию электрической нестабильности миокарда [3, 7, 9].

Аналогичное выявленному нами снижение парасимпатических влияний на сердечный ритм у больных с АГ было выявлено в работе M.T. La Rovere et al. (2001) [9]. На первый взгляд повышение LF более соответствует принятым представлениям о симпатической активации при АГ [1, 2]. Полученное нами расхождение результатов с общепринятыми связано, на наш взгляд, как со сложностью патогенеза ГБ, так и с сохраняющейся противоречивостью в интерпретации LF, чье физиологическое значение до сегодняшнего дня уточняется [10].

При ГБ формирование ГЛЖ ассоциировано с прогрессирующим снижением вариабельности ритма сердца и амплитуды его циркадианных колебаний, на что имеются указания в литературе [7, 8]. Структурные изменения в миокарде при различных типах ремоделирования миокарда ЛЖ сопровождаются статистически значимыми отличиями в параметрах ВСР. При этом концентрический тип ГЛЖ характеризуется наибольшим снижением временных и частотных показателей ВСР, что является отражением дисбаланса автономной регуляции синусового узла.

Дисфункция вегетативной нервной системы, нарушение нейрогуморальной регуляции, выявляемое при исследовании ВСР, позволяет, наряду с «традиционными» органами-мишенями (сердце, сосуды и др.), говорить о поражении вегетативной нервной системы как о поражении органа-мишени.

Тем не менее, каковы бы ни были патофизиологические механизмы развития ГЛЖ, она, являясь достаточно инертным во времени, хотя и поддающимся частичной коррекции, состоянием, определяет стратегию лечебного воздействия на пациента. В клинических условиях не менее важным является решение тактических, т. е краткосрочных задач. На этом уровне оценка активности нейрогуморальных систем и их адаптационных резервов методом ВРС является ценным инструментом контроля за текущим функциональным состоянием сердечно-сосудистой системы.

Выводы:

У больных ГБ в отличие от здоровых выявлено снижение суммарной ВСР с доминированием симпатических влияний, что подтверждает наличие выраженного циркадианного десинхроноза, клинически проявляющегося синдромом вегетативной дисфункции.

У 27,3% больных ГБ с нормальной геометрией ЛЖ, несмотря на небольшую давность заболевания, уже имеются нарушения диастолической функции ЛЖ, а также снижение временных и спектральных характеристик ВСР.

У пациентов с ГБ и патологическими типами ремоделирования ЛЖ наблюдаются наиболее значимые нарушения вегетативной иннервации сердца. По мере нарастания массы миокарда ЛЖ снижаются показатели высоко- и низкочастотных составляющих мощности спектра. У подавляющего большинства больных с концентрической ГЛЖ (83,3%) и эксцентрической ГЛЖ (85%) имеется диастолическая дисфункция ЛЖ.

Список литературы Вариабельность сердечного ритма и структурно-функциональное состояние левого желудочка при гипертонической болезни

- Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных электрокардиографических систем: метод, рекомендации/P.M. Баевский, ГГ. Иванов, Л.В. Чи-рейкин [и др.]//Уральский кардиологический журнал. 2002. №1. С. 34-42..

- Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology: Heart rate variability, standards of measurement, physiological interpretation, and clinical use//Circulation. 1996. Vol. 93, № 5. P.1043-1065.

- Провоторов B.M., Лышова О.В., Чернов Ю.Н. Особенности суточной вариабельности артериального давления и сердечного ритма у больных гипертонической болезнью/Вестник аритмологии. 2000. № 20. С. 49-52.

- Heart rate variability and its determinants in patients with severe or mild essential hypertension/H. Mussalo, E. Vanninen, R. Ikaheimo [et al.]//Clin. Physiol. 2001. Vol. 21, № 5. P. 594-604.

- Аметов А.С, Демидова Т.Ю., Смагина Л.В. Сердечно-сосудистое ремоделирование в условиях инсулинорезистентности, органопротективные возможности патогенетически обоснованной терапии//Сердце. 2004. Т. 3, № 6. С. 312-315.

- 2007 Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiojogy (ESC)//Eur. Heart J. 2007. Vol. 28, № 12. P. 1462-1536.

- Нейрогуморальная регуляция у пожилых больных артериальной гипертензией с различными типами ремоделирования миокарда/О.А. Назарова, Е.А. Шутемова, Ф.Ю. Фомин [и др.]//Вестник аритмологии. 2005. № 40. С. 45-48.

- Left atrial size in 164 hypertensive patients: an echocardiographic and ambulatory blood pressure study/M.A. Tedesco, G. Di Salvo, G. Ratti [et al.]//Clin Cardiol. 2001. Vol. 24, № 9. P. 603-607.

- Baroreflex sensitivity and heart rate variability in the identification of patients at risk for life-threatening arrythmias: Implications for clinical trials/M.T. La Rovere, G.D. Pinna, S.H. Hohnloser [et al.]//Circulation. 2001. Vol. 103, № 16. P. 2072-2077.

- Мультановский Б.Л., Лещинский Л.А., Кузелин Ю.Л. Влияние артериальной гипертензии на частотные показатели вариабельности сердечного ритма по данным суточного мониторирования электрокардиограммы//Вестник аритмологии. 2005. № 40. С. 39-44.