Вариабельность сердечного ритма у пациентов с осевой миопией

Автор: Розанова О. И., Лодейщикова Е. С.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель: проанализировать вариабельность сердечного ритма и показатели вегетативной регуляции у пациентов с эмметропией и осевой миопией. Материал и методы. Обследовано 30 добровольцев (с эмметропической и миопической рефракцией) в возрасте от 23 до 30 лет. Кроме стандартного офтальмологического обследования всем проводилась кардиоинтервалография (Варикард 2.51, Рамена, Россия). Результаты. У пациентов с миопией выявлено значимое снижение общей мощности спектра сердечных колебаний (р=0,034) и активности парасимпатического звена вегетативной нервной системы (ВНС) (р=0,046). Величина объективной рефракции статистически значимо коррелировала с параметрами вегетативной регуляции и адаптационным статусом организма. Заключение. Общие показатели активности регуляторных систем у пациентов с миопией отличаются от контроля по общей мощности спектра сердечных колебаний и активности парасимпатического звена иннервации. Увеличение степени близорукости согласовано со снижением суммарной регуляторной активности со стороны ВНС и усилением сдвига в балансе ВНС в сторону преобладания симпатического компонента

Вегетативная нервная система, вариабельность сердечного ритма, миопия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135659

IDR: 149135659 | УДК: 617.7

Текст научной статьи Вариабельность сердечного ритма у пациентов с осевой миопией

1 Введение . Вегетативная нервная система (ВНС) активно участвует в нейрогуморальной регуляции внутренних органов, желёз внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов, выполняя функцию адаптации организма к постоянно изменяющимся условиям внешней среды. Учитывая увеличение адаптационных потребностей организма в современном мире, можно утверждать, что вегетативные расстройства являются одной из актуальных проблем медицины.

Дисбаланс вегетативной иннервации способен играть патогенетическую роль в ряде офтальмологических патологических состояний, напрямую взаимосвязанных с сосудистой дисрегуляцией. Данное явление наблюдается при глаукоме, ишемической нейрооптикопатии, ишемической ретинопатии и других заболеваниях [1–4]. Нарушение ауторегуляции сетчатки может указывать на общую дисфункцию ВНС [5, 6]. Доказано также, что тонус ВНС организма влияет на темпы прогрессирования миопии. Во многом это связано с тем, что нарушение аккомодационной активности цилиарной мышцы и нарушение хориоидального кровотока вследствие дисбаланса вегетативной иннервации являются ключевыми ме-

ханизмами прогрессирования миопии. Помимо этого, синтез протеогликанов, составляющих основу роговицы и склеры, и развитие соединительной ткани глаза находятся под контролем ВНС [7].

Первоначально для оценки состояния ВНС использовались таблицы (разработанные А. М. Вейном с соавторами, и позднее модифицированные рядом авторов), которые основаны на клинико-анамнестических и лабораторных данных [8]. Однако данная методика оценки требует длительного и тщательного анализа и имеет определенную долю ошибки.

Объективным и простым методом исследования ВНС является кардиоинтервалография, позволяющая выполнить всесторонний анализ вариабельности сердечного ритма, тесно взаимосвязанного с вегетативной иннервацией. Именно поэтому переменчивость кардиографических интервалов R-R дает возможность установить активность симпатического, парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, а также оценить отдельные показатели адаптационной регуляции организма. В настоящее время кардиоинтервалография применяется не только в кардиологии, но и во многих других специальностях, в том числе в офтальмологии [9, 10]. Однако взаимосвязь анатомических параметров глаза с индивидуальным тонусом вегетативной нервной системы остается до конца не изученной. Вместе

с тем анализ закономерностей дисрегуляции вегетативной иннервации и структурно-функционального состояния зрительной системы может стать базой для теоретической и практической офтальмологии.

Цель: проанализировать вариабельность сердечного ритма и показатели вегетативной регуляции у пациентов с эмметропией и с осевой миопией.

Материал и методы. В Иркутском филиале ФГАУ «НМИЦ “МНТК ‘Микрохирургия глаза’ им. акад. С. Н. Федорова”» Минздрава России проведено проспективное рандомизированное исследование. Обследовано 30 добровольцев (с эмметропической и миопической рефракцией) в возрасте от 23 до 30 лет. Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией, принятой в июне 1964 г. (Хельсинки, Финляндия) и пересмотренной в 2013 г. (Форталеза, Бразилия); одобрено локальным этическим комитетом. От каждого пациента получено информированное согласие. В зависимости от степени рефракции пациенты разделены на две группы. Первую группу составили 16 пациентов со стационарной осевой неосложненной изометрической миопией 1–2-й степени; вторую (группу контроля) образовали 14 пациентов с эмметропией. Распределение по полу в группах было одинаковым (1:1). Критерием отбора в группы исследования служило отсутствие сопутствующей соматической и офтальмологической патологии.

Помимо стандартных офтальмологических методов обследования всем пациентам проведена кардиоин-тервалография (Варикард 2.51, Рамена, Россия). Регистрация и оценка вариабельности сердечного ритма выполнена согласно международным стандартам, разработанным рабочей группой Европейского кардиологического общества и Североамериканского общества кардиостимуляции и электрофизиологии (1996 г.).

Исследование проводилось в утреннее время. Сердечный ритм зарегистрирован во II стандартном отведении, в течение пяти минут (согласно рекомендациям), в сидячем положении, в состоянии покоя после 10-минутного отдыха. За указанное время регистрировалось от 300 электрокардиографических интервалов R-R.

В работе использованы следующие показатели сердечного ритма: HR — частота сердечных сокращений (ЧСС); SDNN — стандартное отклонение всех нормальных кардиоинтервалов (считается биомаркером суммарного эффекта вегетативной регуляции кровообращения); IARS — показатель активности регуляторных систем (ПАРС); D — мощность колебаний сердечного ритма. Помимо этого, проанализированы показатели спектрального (частотного) анализа 5-минутной записи сердечного ритма. В спектре различают три главных спектральных компонента: очень низкие частоты (VLF), низкие частоты (LF) и высокие частоты (HF). VLF является маркером активности симпатического звена вегетативной регуляции; LF — маркером вазомоторной активности; HF — маркером активности парасимпатического звена регуляции. Определена также общая мощность спектра TF, отражающая суммарную активность вегетативных воздействий на сердечный ритм.

Статистический анализ проведен с применением компьютерной программы Statistica 10.0. Для статистического анализа использованы параметры правого глаза. С учетом анализа полученных данных на нормальность распределения (критерий Шапиро — Уилка) рассчитаны медиана Ме, 25-й и 75-й процентили (Р25 и Р75). Сравнительный анализ проведен с применением критерия Манна — Уитни (для независимых переменных). Выполнены корреляционный (по Спирмену) и регрессионный анализы. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.

Результаты. Характеристика групп исследования представлена в табл. 1. Установлено, что в данной выборке группы пациентов схожи по возрасту, полу и запасу относительной аккомодации.

При анализе результатов кардиоинтервалогра-фии выявлено, что у всех лиц, принявших участие в исследовании, частота сердечных сокращений, стандартное отклонение всех нормальных кардиоинтервалов, мощность колебаний сердечного ритма находились в пределах нормальных значений и не имели значимых различий между группами пациентов с миопией и эмметропией (табл. 2).

Таблица 1

Характеристика групп исследования (медиана и процентили)

|

Показатель |

Группа контроля, n=14 |

Пациенты с миопией, n=16 |

Критерий Манна — Уитни, р |

||||

|

Ме |

Р 25 |

Р 75 |

Ме |

Р 25 |

Р 75 |

||

|

Возраст, лет |

25,6 |

24,7 |

29,1 |

25,6 |

25,1 |

28,9 |

0,831 |

|

Сфероэквивалент объективной рефракции, дптр |

0,2 |

0 |

0,5 |

–2,8 |

–3,5 |

–1,7 |

<0,001 |

|

Длина глаза, мм |

23,5 |

23,4 |

24,4 |

24,9 |

24,5 |

25,4 |

0,001 |

|

Запас относительной аккомодации, дптр |

4,0 |

4,0 |

5,0 |

4,0 |

4,0 |

4,5 |

1,000 |

Таблица 2

Показатели деятельности вегетативной нервной системы в группах исследования (медиана и процентили)

|

Показатель |

Группа контроля, n=14 |

Пациенты с миопией, n=16 |

Критерий Манна — Уитни, p |

||||

|

Ме |

Р25 |

Р75 |

Ме |

Р25 |

Р75 |

||

|

Частота сердечных сокращений (ЧСС), уд./мин |

69,3 |

66,7 |

81,5 |

75,4 |

69,9 |

80,5 |

0,61 |

|

Показатель активности регуляторных систем (ПАРС), усл. ед. |

4,0 |

3,0 |

5,0 |

4,0 |

3,0 |

5,0 |

0,62 |

Окончание табл. 2

|

Показатель |

Группа контроля, n=14 |

Пациенты с миопией, n=16 |

Критерий Манна — Уитни, p |

||||

|

Ме |

Р25 |

Р75 |

Ме |

Р25 |

Р75 |

||

|

Мощность колебаний сердечного ритма D, мс2 |

3921 |

1510 |

9406 |

2759 |

1190 |

3403 |

0, 67 |

|

Суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения SDNN, мс |

62,5 |

38,5 |

96,3 |

52,5 |

34,5 |

58,3 |

0,07 |

|

Общая мощность спектра колебаний TP, мс2 |

3221,1 |

1036,2 |

9449,1 |

1990,5 |

1084,2 |

2540,1 |

0,03 |

|

Мощность парасимпатического звена регуляции HF, мс2 |

714,8 |

384,7 |

6799,9 |

576,5 |

207,2 |

718,6 |

0,04 |

|

Мощность симпатического звена регуляции VLF |

404,3 |

119,1 |

1792,0 |

345,6 |

246,8 |

608,7 |

0,14 |

|

Маркер вазомоторной активности LF |

1321,2 |

521,7 |

3236,3 |

553,4 |

503,8 |

803,5 |

0,07 |

Таблица 3

Корреляционные взаимосвязи между параметрами объективной рефракции, длиной глаза и параметрами вегетативной регуляции организма (коэффициент корреляции r , ошибка достоверности р )

|

Параметр |

Объективная рефракция глаза |

Переднезадний размер глаза |

|

Суммарный эффект регуляции кровообращения |

0,38 p=0,005 |

|

|

Мощность колебаний сердечного ритма |

0,38 p=0,005 |

|

|

Мощность парасимпатического звена регуляции HF |

0,36 |

–0,343 |

|

p=0,009 |

p=0,01 |

|

|

Мощность симпатического звена регуляции VLF |

0,35 p=0,01 |

|

|

Маркер вазомоторной активности LF |

0,33 p=0,01 |

Со стороны показателя активности регуляторных систем различия между группами не наблюдалось. Известно, что данный показатель отражает способность организма к адаптации, для его вычисления используются: показатель суммарного эффекта регуляции по ЧСС, суммарная активность регуляторных механизмов по среднему квадратичному отклонению, вегетативный баланс, уровень активности вазомоторного центра (регулирующего сосудистый тонус), уровень активности сердечно-сосудистого подкоркового нервного центра. Оптимальное напряжение регуляторных систем для поддержания нормального равновесия организма и окружающей среды характеризуется значениями ПАРС, равными 1–2 усл. ед.; состояние функционального напряжения 3–4 усл. ед. Однако и в основной группе, и в группе контроля были отдельные лица, у кого значения данного параметра находились в пределах, выходящих за рамки данных значений (более 6 баллов).

В группе пациентов с миопией имелось также достоверное снижение общей мощности спектра сердечных колебаний TP и активности парасимпатического звена иннервации (см. табл. 2).

При корреляционном анализе, проведенном для всего материала исследования, установлено, что величина объективной рефракции взаимосвязана с параметрами вегетативной регуляции организма: суммарным эффектом регуляции кровообращения, мощностью колебаний сердечного ритма, мощностью парасимпатического звена регуляции, мощностью симпатического звена регуляции, маркером вазомоторной активности (табл. 3). Судя по зна- чениям коэффициентов корреляции, представленные зависимости имеют средний характер связи, но с высоким уровнем достоверности.

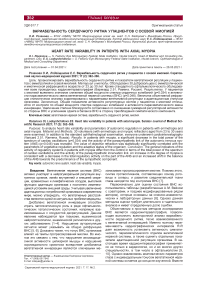

При проведении регрессионного анализа установлена достоверная взаимозависимость между величиной объективной рефракции глаза и суммарным эффектом вегетативной регуляции кровообращения. Результаты анализа (тренд, уравнение, уровень достоверности), где за зависимую переменную принята величина объективной рефракции глаза, представлены на рис. 1.

Рис. 1. Регрессионная зависимость рефракции глаза от суммарного эффекта вегетативной регуляции кровообращения

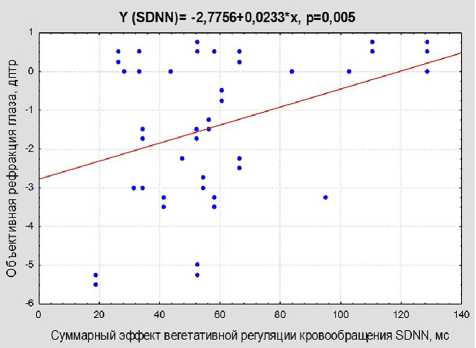

Рис. 2. Регрессионная зависимость спектральных характеристик сердечного ритма от длины глазного яблока

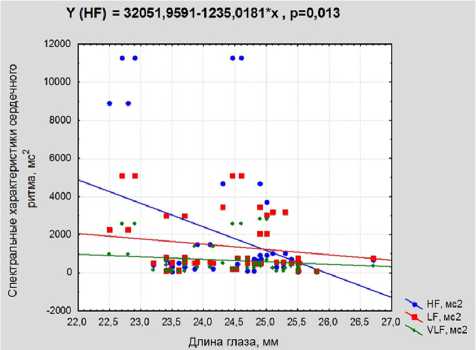

Рис. 3. Регрессионная зависимость спектральных характеристик сердечного ритма от объективной рефракции глаза

Тренд и уравнение регрессионной зависимости маркеров симпатического и парасимпатического звеньев регуляции, а также маркера вазомоторной активности от параметров глаза представлены на рис. 2 и 3.

Обсуждение. Полученные результаты вариабельности сердечного ритма у молодых и взрослых пациентов с эмметропией и миопией подтверждают, что у соматически здоровых людей интервал времени от начала цикла одного сердечного сокращения до начала другого не одинаков. Вместе с тем оценка вариабельности сердечного ритма показательно отображает особенности вегетативного статуса и адаптационных возможностей организма при близорукости.

Спектральный анализ записи сердечных сокращений показал, что у пациентов со стационарной осевой изометрической миопией снижены общая мощность спектра сердечных колебаний и активность парасимпатического звена иннервации. Принимая во внимание то, что общая мощность спектра сердечных колебаний отражает суммарную активность вегетативных воздействий на сердечный ритм, снижение данного параметра у пациентов с миопией свидетельствует о снижении суммарной регуляторной активности со стороны ВНС. Иными словами, у пациентов с близорукостью выявлены модуляция со сдвигом в симпатико-вагусном балансе в сторону преобладания симпатического компонента ВНС и снижение адаптационных возможностей к стрессу.

Полученные данные подтверждают вывод, содержащийся в ряде опубликованных ранее работ [9–11]: у взрослых пациентов со стационарной миопией сохраняется тот же дисбаланс ВНС, что был заложен в детстве в ходе формирования и прогрессирования близорукости. Вместе с тем впервые показана согласованность между величиной рефракции и показателями вегетативной регуляции организма, включая суммарный эффект вегетативной регуляции кровообращения. Установлено наличие взаимозависимости между величиной объективной рефракции глаза и суммарным эффектом вегетативной регуляции кровообращения, а также другими маркерами вегетативного баланса.

Следовательно, опираясь на результаты исследования, можно предположить, что основы нарушения ауторегуляции сетчатки и формирования патологических васкуляризационно опосредованных ретинальных повреждений заложены уже в молодом возрасте, и это указывает на целесообразность про- ведения ранних коррекционных мероприятий имеющегося дисбаланса ВНС.

Заключение. Общие показатели активности регуляторных систем у пациентов с миопией отличаются от контроля по общей мощности спектра сердечных колебаний и активности парасимпатического звена иннервации. Увеличение степени близорукости согласовано со снижением суммарной регуляторной активности со стороны ВНС и усилением сдвига в балансе ВНС в сторону преобладания симпатического компонента.

Список литературы Вариабельность сердечного ритма у пациентов с осевой миопией

- Kyrusheva NI, Tsaregorodtseva MA, Ryabova TYa, et al. Perfusion pressure and primary vascular dysregulation in patients with normal tension glaucoma. Russian Medical Journal: Clinical Ophthalmology 2011; 12 (1): 9–12. Russian (Курышева Н. И., Царегородцева М. А., Рябова Т. Я. и др. Перфузионное давление и первичная сосудистая дисрегуляция у больных глаукомой нормального давления. РМЖ: Клиническая офтальмология 2011; 12 (1): 9–12).

- Veselov AA, Pestryakova YaF, Melnikov VYa, et al. Particular features of EEG data of spectral analysis in the patients with ischemic optic nerve disorders and glaucoma. Journal of New Medical Technologies 2013; 1: 241. Russian (Веселов А. А., Пестрякова Я. Ф., Мельников В. Я. и др. Особенности данных спектрального анализа ЭЭГ у пациентов с глазным ишемическим синдромом и первичной открытоугольной глаукомой. Вестник новых медицинских технологий 2013; 1: 241).

- Lysenko OI, Malyshev AV. Results of definition of the initial vegetative tone at patients with open-angle not stabilized glaucoma. Kuban Scientific Medical Bulletin 2013; 2 (137): 10–2. Russian (Лысенко О. И., Малышев А. В. Результаты определения исходного вегетативного тонуса у больных с открытоугольной нестабилизированной глаукомой. Кубанский научный медицинский вестник 2013; 2 (137): 10–2).

- Stotskaya LM, Stotskaya LS. Features of blood filling of the brain and eye hemispheres in patients with primary open-angle glaucoma on the background of vegetotonia. Ophthalmology: Eastern Europe 2014; 3 (22): 93–106. Russian (Стоцкая Л. М., Стоцкая Л. С. Особенности кровенаполнения полушарий головного мозга и глаза у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на фоне вегетотоний. Офтальмология: Восточная Европа 2014; 3 (22): 93–106).

- Wentzel A, Malan L, von Känel R, et al. Heart rate variability, the dynamic nature of the retinal microvasculature and cardiac stress: providing insight into the brain-retina-heart link: the SABPA study. Eye (Lond) 2020; 34 (5): 835–46. DOI: 10.1038 / s41433‑019‑0515‑y.

- Grigorieva AV, Shchuko AG, Kursakova YuV, et al. Hormonal and lipid imbalances in the formation of myopic chorioretinal neovascularization in women. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2019; 15 (2): 447–451. Russian (Григорьева А. В., Щуко А. Г., Курсакова Ю. В., и др. Гормональный и липидный дисбаланс в формировании миопической хориоретинальной неоваскуляризации у женщин. Саратовский научно-медицинский журнал 2019; 15 (2): 447–51).

- Iomdina ЕN, Petrov SYu, Аntonov АА, et al. The Corneoscleral Shell of the Eye: an Age-Related Analysis of Structural Biomechanical Properties: Literature review. Ophthalmology in Russia 2016; 13 (1): 10–9. Russian (Иомдина Е. Н., Петров С. Ю., Антонов А. А. и др. Корнеосклеральная оболочка глаза: анализ структурно-биомеханических особенностей в возрастном аспекте: Обзор литературы. Офтальмология 2016; 13 (1): 10–9).

- Wayne AM, Voznesenskaya TG, Golubev VL, et al. Diseases of the autonomic nervous system. Moscow: Medicine, 1991; 624 p. (Вейн А. М., Вознесенская Т. Г., Голубев В. Л. и др. Заболевания вегетативной нервной системы. М.: Медицина, 1991; 624 с.).

- Shkrebet GV. Assessment of the vegetal status of patients suffering from glaucoma combined with high myopia. Kuban Scientific Medical Bulletin 2011; 1 (124): 22–4. Russian (Шкребец Г. В. Оценка вегетативного статуса у пациентов с глаукомой в сочетании с близорукостью высокой степени. Кубанский научный медицинский вестник 2011; 1 (124): 22–4).

- Dubko DA, Smoliakova GP, Kashura OI, et al. The role of autonomic nervous system in progression of school myopia in children. Modern Technologies in Ophthalmology 2019; 2: 133– 8. Russian (Дубко Д. А., Смолякова Г. П., Кашура О. И. и др. Роль вегетативной нервной системы при прогрессировании

- школьной миопии у детей. Современные технологии в офтальмологии 2019; 2: 133–8).

- Setko NP, Bulycheva EV, Yasin IA, et al. Comparative characteristics of the functional state of the autonomous and central nervous systems depending on the presence and degree of myopia in students. Hygiene and Sanitation 2020; 99 (4): 394–8. Russian (Сетко Н. П., Булычева Е. В., Ясин И. А. и др. Сравнительная характеристика функционального состояния вегетативной и центральной нервной систем у учащихся в зависимости от наличия и степени миопии. Гигиена и санитария 2020; 99 (4): 394–8).