Вариации ключевых признаков в определении пустынниц рода Sphinogontus fieb. в Монголии

Автор: Гандболд М.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 3-4 (29), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вариации ключевых признаков в определении пустынниц рода Sphinogontus Fieb. в Монголии. В этом исследовании мы выявили все возможные вариации определяющих признаков у пустынниц рода Sphinogontus Fieb.: окраска внутренней стороны задних бедер, форма ложной срединной жилки (i) надкрылий, ветви радиального сектора (RS) надкрылий в каждой из трех популяций видов: Sphingonotus elegans Mistch., S. beybienkoi Mistch., S. gobicus Chogs. У трех указанных видов определено 7 разновидностей перевязей на внутренней стороне задних бедер, также был выявлен ряд стабильных признаков, имеющих значение классификаций у данных видов. Показаны новые вариации главных признаков, не упомянутых в первоописании S. gobicus Chogs.

Пустынницы, ключевые признаки пустынниц, монголия

Короткий адрес: https://sciup.org/148330356

IDR: 148330356 | УДК: 591.9(517.3) | DOI: 10.18101/2542-0623-2024-3/4-42-51

Текст научной статьи Вариации ключевых признаков в определении пустынниц рода Sphinogontus fieb. в Монголии

Пустынницы Sphingonotus Fieb. являются одним из самых богатых родов по видовому разнообразию на территориях Монголии. В пустыне Гоби Монголии распространено 10 видов данного рода (за исключением S. mongolicus Sauss., который глубоко проникает по песчаным степям в лесостепной Хэнтэй) [Чогсомжав, 1989]. Кроме того, при классификации этих видов широко используются окраска заднего бедра с внутренней стороны в качестве одной из основных характеристик [Бей-Биенко, Мищенко, 1951; Саранчовые... 2002; Гантигмаа и др., 2017; Huang Chun-Mei, 1982]. Однако для популяций некоторых видов эта характеристика создает ряд вариаций. Также в большинстве определителей не упоминается изменчивость этих перевязей в популяциях одного и того же вида, что затрудняет идентификацию видов. В связи с этим возникают проблемы при определении видового состава, что является начальным этапом эколого-биологических исследований в данной местности.

А. В. Присный использовал ареал некоторых видов рода Sphingonotus Fieb. как один из факторов для определения вида [Присный, 2014]. Но ареал изучаемых нами видов перекрывается и совпадает. Следовательно, мы не можем использовать ареал видов для идентификации. В последние годы много работ было посвящено выявлению происхождения и идентификации видов рода Sphingonotus Fieb. методом секвенирования ДНК [Husemann M. et al., 2015]. Хотя этот метод является достаточно современным и точным, он ограничен в возможности предоставлять своевременные результаты во время полевых исследований, также требует лабораторных условий и является дорогостоящим, что немаловажно.

Материал и методы

Материал собран нами в пустыне Галбы на территории сомона Ханбогд Южно-Гобийского аймака в период с середины августа до начала сентября 2012, 2013, 2019 и 2020 гг. путем стационарных исследований. Кроме того, с июня по август 2012 г., 2015, 2017 и 2018 гг., во время экспедиционных поездок, охватывающих несколько аймаков: Баян-Хонгорский, Гоби-Алтайский, Увэр-Хангайский, Дзабханский, Убсу, Южно-Гобийский, Восточно-Гобийский, Средне-Гобийский, были собраны части материалов.

В ходе стационарных исследований материал был собран энтомологическим сачком методом кошения по траве и вручную на участках основных биотопов пустыни. Определение прямокрылых осуществляли по определителям и статьям Г. Я. Бей-Биенко, Л. Л. Мищенко (1951), А. В. Лачининского и др. (2002), Л. Чогсомжава (1975), Huang Chun-Mei (1982).

Результаты и обсуждение

В данной работе проведен сравнительный анализ для 341 экземпляра S. elegans Mistch., 169 — S. beybienkoi Mistch., 125 — S. gobicus Chogs. В каждой популяции видов наблюдалась различная вариабельность перевязей на внутренней стороне задних бедер, и эта изменчивость не была отмечена в ранее опубликованных определительных ключах.

Исследование по видами S. elegans Mistch. и S. beybienkoi Mistch.

В основных определительных ключах: задние бедра изнутри темные, с двумя полными светлыми перевязями для видов S. elegans Mistch., S. beybienkoi Mistch. [Бей-Биенко, Мищенко, 1951; Саранчовые... 2002; Гантигмаа и др., 2017; Huang Chun-Mei, 1982] (рис. 1).

Рис. 1. S. elegans Mistch.: окраска заднего бедра изнутри

В наших исследованиях были обнаружены следующие вариации этого признака:

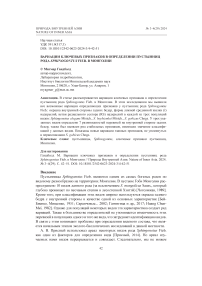

Рис. 2. Количество особей из общей выборки видов с различными вариациями перевязей задних бедер изнутри. A — S. elegans Mistch. , B — S. beybienko Mistch.

У 92 % (314 особей) общей выборки вида S. elegans Mistch. задние бедра изнутри темные, с двумя полными светлыми перевязями (рис. 2).

Остальные вариации составляют 8 % (27 особей) общей выборки данного вида, в том числе с задними бедрами, светлыми с внутренней стороны, с двумя полными темными перевязями (рис. 2). 72 % (122 особей) общей выборки вида S. beybienkoi Mistch. имеет изнутри темные задние бедра, с двумя полными светлыми перевязями (рис. 2). Остальные вариации составляют 28 % (47 особей)

общей выборки данного вида. Из этих вариаций наиболее распространенными являются следующие:

– задние бедра, светлые с внутренней стороны, с двумя полными темными перевязями;

– задние бедра, темные с внутренней стороны, с одним полным светлым перевязем;

– задние бедра, темные с внутренней стороны, с двумя полными, одним неполным светлыми перевязями.

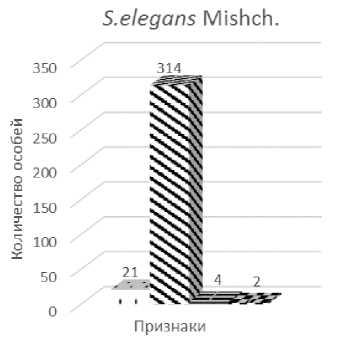

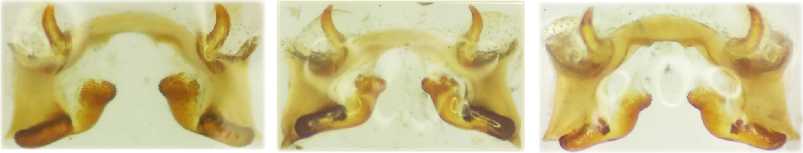

Формы эпифаллусов особей, составляющих 8 % S. elegans Mistch., 28 % S. bey-bienkoi Mistch. сравнивались с формами эпифаллусов особей, из которых 92 % S. elegans Mistch., 72 % S. beybienkoi Mistch., чтобы выяснить, были ли различия эпифаллуса у каждой из двух групп особей видов (рис. 3–4). Для подтверждения правильности определения было проведено сравнение с экземплярами этих видов фонда Биологического института Академии наук Монголии.

А

Б

А

Рис. 3. S. elegans Mistch., эпифаллусы: A — 8 % данного вида, B — 92 %

Б

Рис. 4. S. beybienkoi Mistch., эпифаллусы: A — 28 % данного вида, B — 72 %

У этих видов не наблюдаются изменения формы эпифаллуса в зависимости от вариаций перевязей на внутренней стороне задних бедер. В результате тщательного изучения всей выборки этих видов под бинокулярным микроскопом были выявлены наиболее устойчивые признаки у данных видов.

Для вида S. legans Mistch.:

– глаза овальные;

– задненижний угол боковых лопастей переднеспинки у обоих полов оттянут со слабым тупоугольным выступом или косо обрублен, не образует широко закругленной формы;

– срединный киль переднеспинки в передней части прозоны не приподнят в виде небольшого гребня;

– на задних голенях не имеются 1–2 ясных темных перевязей;

– ветви радиального сектора (RS) надкрылий у самцов — 2–3, у самок — 3–4;

– надкрылья с 1–2 темными перевязями;

– надкрылья заходят за вершину брюшка — 6–10 мм;

– ложная срединная жилка (i) надкрылий прямая;

– длина тела: эр 19–22 мм, эм 28–31 мм; надкрылий: эр 19–21 мм, эм 27–28 мм; заднего бедра: эр 8.7–10 мм, эм 12–13 мм.

Для вида S. beybienkoi Mistch.:

– глаза вполне круглые;

– задненижний угол боковых лопастей переднеспинки у обоих полов широко закруглен;

– срединный киль переднеспинки в передней части прозоны не приподнят в виде небольшого гребня;

– на задних голенях не имеется 1–2 ясных темных перевязей;

– ветви радиального сектора (RS) надкрылий у обоих полов — 1–2;

– надкрылья с двумя темными перевязями, разделенными ясной светлой перевязью;

– надкрылья заходят за вершину брюшка на 3–6 мм;

– ложная срединная жилка (i) надкрылий выпухлая, слегка S-образная. У некоторых самцов эта жилка сливается со срединной жилкой (м), тогда как у самок эта особенность не наблюдается;

– длина тела: эр 17–18,5 мм, эм 22–23,5 мм; надкрылий: эр 14,5–19 мм, эм 20–23 мм; заднего бедра: эр 7,5–9 мм, эм 9–11 мм.

В некоторых определительных ключах ложная срединная жилка (i) надкрылий прямая, на вершине не приближается к срединней жилке (м) у видов S. elegans Mistch., S. beybienkoi Mistch. [Бей-Биенко, Мищенко 1951; Саранчовые... 2002; Гантигмаа и др., 2017; Huang Chun-Mei, 1982].

Однако при анализе выявленно, что ложная срединная жилка (i) надкрылий выпуклая, слегка S-образная и не сливается с радиальной жилкой (R) у S. beybienkoi Mistch. (рис. 5). Ложная срединная жилка (i) надкрылий прямая, как написано в определительных ключах у S. elegans Mistch. (рис. 6).

Рис. 5. S. beybienkoi Mistch., ложная срединная жилка (i) надкрылий

Рис. 6. S. elegans Mistch., ложная срединная жилка (i) надкрылий

Исследование по видам S. gobicus Chogs.

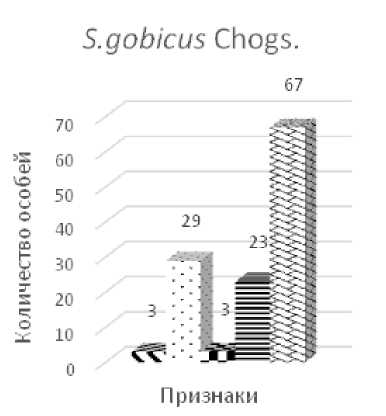

Особи вида S. gobicus Chogs., у которых задние бедра светлые изнутри, с тремя темными перевязями, составляют 53,6 % (67 особей) общей выборки (рис. 7).

Рис. 7. S. gobicus Chogs. : окраска заднего бедра изнутри

Остальные вариации составляет 46,4 % (58 особей) общей выборки данного вида. Из этих вариаций наиболее распространенными являются следующие:

– задние бедра, светлые с внутренней стороны, с двумя темными перевязями;

– задние бедра, темные с внутренней стороны, с двумя полными, одним неполным светлыми перевязями.

Л. Чогсомжав (1975) отмечает, что у самцов вида S. gobicus Chogs. задние бедра, светлые изнутри, с тремя темными перевязями, у самок — с 2–3 темными перевязями. Вариации данного признака, обнаруженные в наших исследованиях, представлены на рисунке 8.

Результаты показали, что перевязи на внутренней стороне задних бедер не являются надежным признаком определения данного вида. Однако при определении видов необходимо учитывать все вариации признаков.

В дополнение к вышесказанному, следующие признаки, которые были написаны в первоописании вида S. gobicus Chogs., имеют различные вариации:

– ветви радиального сектора (RS) надкрылий у обоих полов 1;

– ложная срединная жилка (i) надкрылий у обоих полов сливается с радиальной жилкой (R).

Рис. 8. Количество особей из общей выборки S. gobicus Chogs. с различными вариациями перевязей задних бедер изнутри

Правильность определения экземпляров, у которых эти признаки не совпадают, была проверена следующим образом.

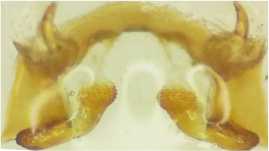

Во-первых, те эзкемпляры сравнивались с паратипом вида S. gobicus Chogs. из фонда Института общей и экспериментальной биологии Академии наук Монголии; во-вторых, сфотографированная форма эпифаллуса этих экземпляров сравнивалась с формой эпифаллуса экземпляров, у которых все признаки первых описаний совпадали (рис. 9). Сравнительные изображения эпифаллусов показывают, что общий вид похож, но отличается друг от друга в большей или меньшей степени.

А

Б

Рис. 9. S.gobicus Chogs., эпифаллусы

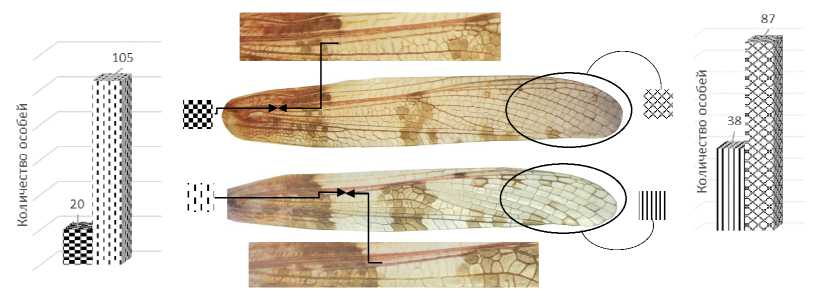

В нашем исследовании особи с двумя ветвями радиального сектора (RS) составили 69,6 % (87 особей) общей выборки S. gobicus Chogs. (рис. 11). Однако у остальных 30,4 % (38 особей) была одна ветвь радиального сектора (рис. 11). На основании этих результатов вполне можно выразить, что S. gobicus Chogs. имеет 1–2 ветви радиального сектора (RS).

Кроме того, в публикации Л. Чогсомжава (1975) была отражена ложная срединная жилка (i) надкрылий у обоих полов, которая сливается с радиальной жилкой (R). Однако по данным нашего исследования было обнаружено расхождение с данными Л. Чогсомжавы, и у самок 20 особей от общей выборки ложная срединная жилка (i) надкрылий не сливалась с радиальной жилкой (R) (рис. 10).

Рис. 10. Вариации ложной срединной жилки (i) надкрылий S. gobicus Chogs.

Рис. 11. Вариации ветви радиального сектора (RS) надкрылий S. gobicus Chogs.

При исследовании было детально изучено 125 особей S. gobicus Chogs. и дополнены следующие устойчивые признаки, имеющие таксономическое значение:

Хотя эти признаки упоминаются в работе Чогсомжавы, мы выявили вариации в нескольких характеристиках. Также наши экземпляры немного больше по размеру типовых.

Заключение

Для видов S. elegans Mistch., S. beybienkoi Mistch., S. gobicus Chogs. вариации изучаемых признаков были значительно уточнены при определении видов. Распознавание этих особенностей позволяет легко определять эти виды во время полевых исследований. Например, перевязи на внутренней стороне задних бедер не являются устойчивым признаком определения из-за их изменчивости. Также исправлено, что ложная срединная жилка (i) надкрылий у S. beybienkoi Mistch., слегка S-образная, хотя в ранних источниках записана как прямая. Расхождение некоторых признаков в первоописании S. gobicus Chogs. уточнено. Поскольку очевидных различий в эпифаллусе нет из-за изменчивости данных признаков в популяциях каждого из трех видов, необходимы дальнейшие исследования для изучения их происхождения с помощью секвенирования ДНК.

Список литературы Вариации ключевых признаков в определении пустынниц рода Sphinogontus fieb. в Монголии

- Бей-Биенко Г. Я., Мищенко Л. Л. Саранчовые фауны СССР: монографический обзор саранчовых фауны СССР / под редакцией Е. Н. Павловского. Ч. 1, 2: Определители по фауне СССР. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1951. 668 с. Текст: непосредственный.

- Гантигмаа Ч., Мягмар Г., Алтанцэцэг М. Саранчовые фауны южной пустыни: монографический обзор саранчовых фауны Монголии. Определитель прямокрылых насекомых по фауне южной пустыни Монголии / под редакцией Ж. Менхбат. Улан-Батор: Изд-во Академии наук Монголии, 2017. 72 с. (на монг.). Текст: непосредственный.

- Присный А. В. О распространение пустынниц [Orthoptera: Acrididae: Sphingonotus] на юге Среднерусской возвышенности // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. 2014. № 10(181), вып. 27. С. 70-74. Текст: непосредственный. EDN: SGSTML

- Саранчовые Казахстана, Средней Азии и сопредельных территорий: монография / А. В. Лачининский [и др.]; под редакцией А. В. Лачининского; Международная ассоциация прикладной акридологии и Университет Ваймонга (США). Ларами, 2002. 387 с. Текст: непосредственный.

- Чогсомжав Л. Обзор литературных данных о фауне ортоптероидных насекомых (Orthopteroidea) Монгольской Народной Республики // Насекомые Монголии. 1989. Вып. 10. С. 62-74. Текст: непосредственный.

- Чогсомжав Л. Ортоптероидные насекомые (Orthopteroidea), собранные энтомологическим отрядом Монгольско-Советской комплексной биологической экспедиции в 1971 г. // Насекомые Монголии. 1975. Вып. 3. С. 33-48. Текст: непосредственный.

- Huang Chun-Mei. Sphingonotus Fieb. and Three New Species from Xianjiang, China. Acta Entomol. Sin. 1982; 25(3): 296-302.

- Husemann M., Habel J. C., Namkung S. et al. Molecular Evidence for an Old World Origin of Galapagos and Caribbean Band-Winged Grasshoppers (Acrididae: Oedipodinae: Sphingonotus). PLoS ONE. 2015; 10(2): 1-14. URL: http://10.1371/journal.pone.0118208 (accessed 11.08.2024). DOI: 10.1371/journal.pone.0118208(accessed11.08.2024)