Вариация полного электронного содержания в ионосфере в период сейсмической активности в 2009 г. в Италии

Автор: Сушкин И.Н.

Журнал: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии @technologies-sfu

Статья в выпуске: 1 т.4, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается изменение электронной концентрации в ионосферном слое Земли в период сейсмической активности, а также во время землетрясения 6 апреля 2009 г. магнитудой 6,3 балла по шкале Рихтера. Рассматривается период с 1 марта 2009 г. по 26 апреля 2009 г. Определение электронной концентрации проводили по измеренным радионавигационным параметрам навигационной спутниковой системы GPS.

Глонасс, землетрясение, ионосфера, электронная концентрация, навигационная спутниковая система

Короткий адрес: https://sciup.org/146114564

IDR: 146114564 | УДК: 629.78,

Текст научной статьи Вариация полного электронного содержания в ионосфере в период сейсмической активности в 2009 г. в Италии

В настоящее время известны некоторые литосферные признаки землетрясений, такие как сдвиговые деформации земной поверхности, изменение ориентации осей сжатия, изменения соотношения скоростей продольных и поперечных сейсмических волн, изменение составляющих геомагнитного поля и удельного электрического сопротивления земной коры, неоднородности в ионосфере над очагом и т.д. Одним из чувствительных электродинамических датчиков литосферных аномалий является ионосфера Земли. В наши дни изменение концентрации различных элементов в подземных водах признано одним из предвестников землетрясений. При нормальных условиях концентрация радона в подземных водах изменяется слабо, если не считать суточных и годовых вариаций, при условии, что поступление радона сохраняется постоянным. Согласно модели дилатансии перед землетрясением в породах гипоцентральной области образуются мелкие трещины и поры, что приводит к увеличению площади поверхности пород [1]. Через образовавшиеся трещины радон мигрирует с подземными водами на поверхность. Кроме вышеописанных явлений можно ожидать флуктуации содержания радона в приповерхностных слоях из-за вероятных изменений перед землетрясением, возникающих в системе подземных вод благодаря сжатию, расширению, наклонам, деформациям водоносных горизонтов и изменению проницаемости из-за вариаций напряжений в земной коре. Вследствие миграции радона из

подземных вод в атмосферу Земли существует локальное повышение электронной концентрации в ионосферном слое [2].

Другое явление, приводящее к увеличению электронной концентрации в ионосферном слое Земли, – возникновение сейсмической активности в литосфере, сопровождающееся протеканием различных процессов в околоземной плазме, таких как вариация электронной плотности в слоях ионосферы над эпицентральной областью, низкочастотные всплески шумовых излучений в диапазоне 0,01-1 кГц, распространение акустико-гравитационных волн.

Определение полного электронного содержания в ионосфере

Атмосфера имеет ярко выраженную частотную избирательность. Неоднородное по высоте распределение диэлектрической проницаемости вызывает искривление траектории распространения радиоволн – рефракцию. Вследствие этого на рабочей частоте навигационного космического аппарата (НКА) 1,6 ГГц погрешность определения псевдодальности составляет от 5 до 50 м. Основное влияние на задержку радиосигнала в ионосфере вносит электронная концентрация, которая постоянно изменяется в зависимости от времени (часа суток, сезона, фазы цикла солнечной активности), географических координат, высоты над уровнем моря, от солнечной активности [3].

Для описания высотного профиля электронной концентрации применяют различные модельные зависимости, учитывающие наиболее характерные особенности строения ионосферы. В настоящее время наиболее часто используют параболически экспоненциальную модель и биэкспоненциальную модель. Из сопоставления графиков этих моделей, представленных в [3], можно сделать вывод, что модели дают близкие результаты. Для примера рассмотрим биэкспоненциальную модель. Поправка к групповому пути для биэкспоненциальной модели профиля электронной концентрации при произвольном угле места [4] равна

S , =

4,03 - 10

f i 2

- Y N m — f( - 1)“ H j 1 - exp sin a i j = i L

_ 4

H 0

l H i

где Si – задержка распространения сигнала i-го НКА в ионосфере, вычисляемая по формулам: S = 1.531 - c ■ Q t i ( f , ) -tX f )) для спутников системы ГЛОНАСС и S i = 1.546 • с • (T i ( f , ) -тХ f )) для спутников системы GPS, т i ( f 1 ) - время распространения сигнала от i-го НКА, измеренное на частоте f 1 , т i ( f 2 ) - время распространения сигнала от i-го НКА, измеренное на частоте f 2 , с -скорость света в вакууме,

N

m

4,03 - 107 fi 2 Si

1 J =2

Y ----- X ( - 1) j + 1 H j sin a i j = 1

1 - expf-z H l Hj

H0 =200 км, H। =325 км, H2 =32,5 км, zi = VRe2 + 2ReRi sin ai + Ri2 - Re, высота источника излуче ния, Re - радиус Земли, ai - угол места i-го НКА относительно навигационной аппаратуры по требителя (НАП), у 1

h 2 h 1

h ) h l - h 2 ( h ) h l - h 2

-I hi J I hi J

= 1,435, f i – излучаемая частота сигнала i –го НКА,

\2 \2 V2~ x ( X r - x ) + x ( Zf - z ) + z ( Zf - z )

R i = V( x c - x ) + ( У с - y ) + ( z c - z ) , smfaj =-------- ---------, x, y, z - координаты

V x 2 + y 2 + z 2 R i

НАП, x ci , y ci , z ci - координаты i-го НКА.

Поскольку опорные генераторы, находящиеся на навигационной аппаратуре потребителя и на навигационном космическом аппарате, не синхронны, то существует расхождение временной шкалы между навигационной аппаратурой потребителя (НАП) и навигационным космическим аппаратом (НКА), соответственно дальность между i-м НКА и НАП определяется по формуле

Тdc = V(xci - x)2 + (yd - y)2 + (zci - z)2 + cАt , где Δt – расхождения временных шкал между НАП и навигационной системой.

Угол места НКА относительно НАП можно определить по формуле sin(a) =

x (x c i - x ) + x (z c i - z) + z (z c i - z ) x 2 + y 2 + z2 R

Задержка распространения сигнала от НКА до НАП зависит от геометрической дальности, от задержки распространения сигнала в ионосфере и тропосфере. Уравнение для определения задержки будет иметь вид

R . + S . + S i

,

т Ci

c где S – задержка распространения сигнала от i- го НКА до НАП в тропосфере.

Время распространения сигнала в ионосфере можно определить путем измерения времени распространения сигнала от НКА до НАП на двух частотах f i и f 2 , с последующим вычислением разности задержек этих сигналов на трассе по формуле 5т i = т i ( f 2 ) - т i ( f1 ), равной разности дополнительных групповых задержек в ионосфере на разных частотах. В результате получим выражения:

S i = 1.531 • с • ( т i ( f , ) - т i ( f 1 ) ) для спутников системы ГЛОНАСС, (2)

S i = 1.546 • с • ( !; i ( f , ) -т i ( f 1 ) ) для спутников системы GPS. (3)

Используя выражения (1) и (2 или 3), в зависимости от используемого спутника в текущей момент измерения, можно вычислить электронную концентрацию в ионосфере на пути прохождения сигнала от НКА до НАП и определить градиент и максимум электронной концентрации. По полученным данным строится регистрограмма волнового процесса, по параметрам которой вычисляют магнитуду М и время ожидаемого удара t x . В момент времени, когда градиент электронной концентрации максимальный, полученные координаты x , y , z переводят в географические координаты - широту и долготу, тем самым определяют координаты вероятного землетрясения [5].

Сейсмическая активность в Италии в апреле 2009 года

С 28 марта по 24 апреля 2009 г. в Италии было зафиксировано около 50 случаев землетрясений. В табл. 1 представлены наиболее характерные землетрясения в этот период с магнитудой более 5 баллов по шкале Рихтера [6].

Землетрясение с максимальной магнитудой (6,3 балла) произошло 06.04.2009 в 01:32:39 по всемирному времени (UTC) на глубине 8,8 км в районе г. Терни с координатами 42,334°СШ, 13,334°ВД.

При расчете электронной концентрации и координат точек пересечения сигнала с ионосферой использовали данные со станции unpg (42,93°СШ, 12,35°ВД), принадлежащей сети стационарных двухчастотных GPS приемников IGS (International GNSS Service) [7].

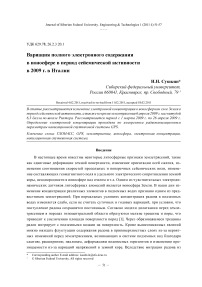

На рис. 1 представлены координаты землетрясения (помечено крестом), местоположение станции unpg (квадрат) и точек пересечения сигналов (передаваемых со всех спутников в данной области в течение суток) с ионосферой.

Таблица 1. Наиболее характерные землетрясения

|

Дата |

Время |

Широта |

Долгота |

Глубина, км |

Магнитуда |

|

06.04.2009 |

1:32:39 |

42.33 |

13.33 |

8 |

6.3 |

|

07.04.2009 |

17:47:37 |

42.28 |

13.46 |

15 |

5.5 |

|

09.04.2009 |

0:52:59 |

42.48 |

13.34 |

15 |

5.3 |

|

09.04.2009 |

19:38:17.36 |

42.51 |

13.33 |

2 |

5.2 |

Рис.1 Координаты землетрясения, станции unpg и точек пересечения сигналов с ионосферой

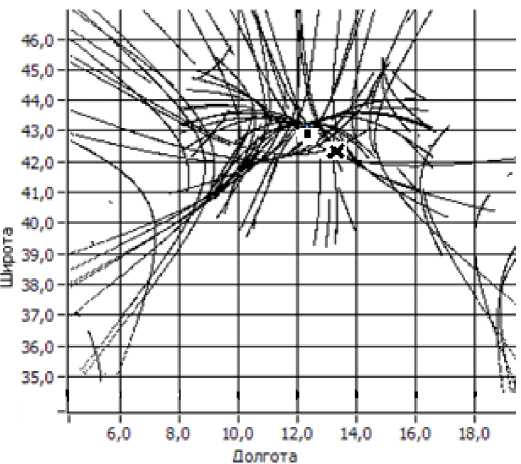

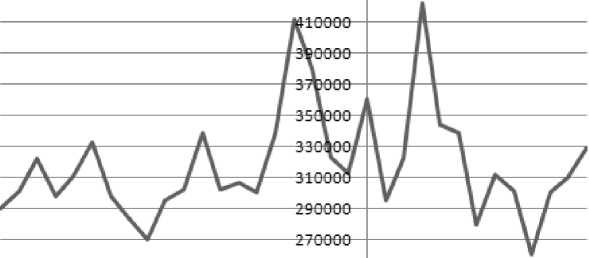

Рис. 2. Зависимость ПЭС от времени для области 42° – 42,5° СШ, 13° – 13,5° ВД за рассматриваемый период

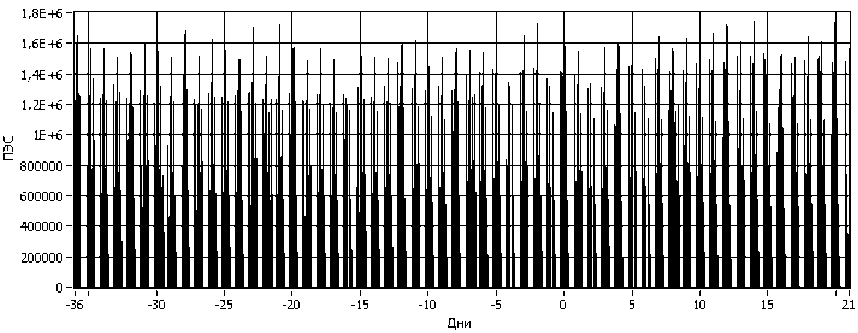

Рис. 3. Коэффициенты корреляции значений ПЭС смежных дней

На рис. 2 отражена зависимость полного электронного содержания (ПЭС) от времени для области 42° - 42,5° СШ, 13° - 13,5° ВД за рассматриваемый период. Данные следуют с интерва- лом в 30 с. За нулевой день принят день основного толчка 06.04.2009.

На рис. 3 даны коэффициенты корреляции значений ПЭС смежных дней, рассчитанные по формуле

N =

^ ( х , - M { х } )( у i- M { у } )

1=0_______________________________

(N — 1)СТ хСТ у ’

где М{х} и M{y} - математические ожидания массивов x и у соответственно, о х и о у - среднеквадратические отклонения массивов x и y соответственно, N – длина массивов x и y.

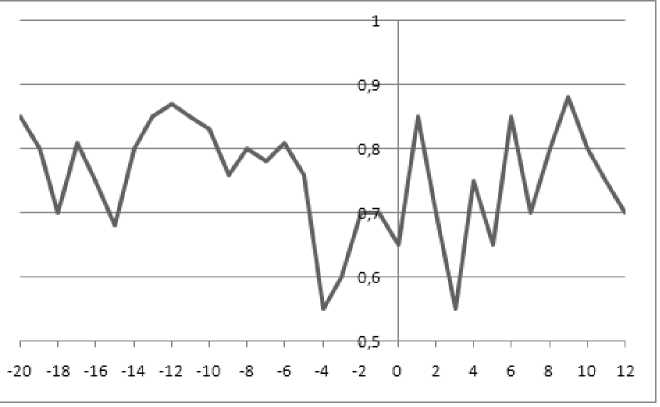

На рис. 4 представлены суточные среднеквадратические отклонения ПЭС (o x ).

i-------i-------i-------i-------i-------i-------1-------i------- 250000 4------1------1------1-------1------1------1

2D -IS -16 -14 -12 -10 -S -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12

Рис. 4. Суточные среднеквадратические отклонения ПЭС

Анализируя графики, можно сделать следующие выводы:

-

1. За четверо суток до землетрясения наблюдается резкий скачок среднеквадратического отклонения ПЭС и, как следствие, уменьшение коэффициента корреляции; это объясняется резким возмущением ионосферного слоя Земли.

-

2. За двое суток до землетрясения коэффициент корреляции приближается к норме, что свидетельствует о продолжении возмущения ионосферного слоя Земли с некоторыми колебаниями электронной концентрации.

-

3. С 6 по 9 апреля 2009 г. в Италии наблюдались толчки магнитудой более 5 баллов (см. таблицу) и в связи с этим скачкообразное изменение коэффициента корреляции.

Заключение

Вследствие сделанных в работах [2, 4] предпосылок о возмущении ионосферного слоя Земли накануне предстоящего землетрясения и результата эксперимента, проведенного автором, можно с высокой вероятностью предсказать землетрясения за двое суток с магнитудой 6 и более баллов посредством измерения электронной концентрации в ионосфере.

Работа выполнена при поддержке Программы развития Сибирского федерального университета.