Вариант нелинейной модели течения тиксотропных вязкоупругопластических сред со степенной зависимостью вязкости и модуля сдвига от текущей структурированности

Автор: Хохлов А.В.

Статья в выпуске: 6, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследованы свойства и характерные особенности нового варианта нелинейного определяющего соотношения для описания сдвигового течения тиксотропных сред, учитывающего взаимное влияние процесса деформирования и эволюции структуры (кинетики ее образования и разрушения), предложенного ранее. Зависимости вязкости и модуля сдвига от текущей структурированности задаются двумя степенными функциями, в отличие от экспонент первого варианта. В одноосном случае модель управляется одной неубывающей материальной функцией и шестью положительными параметрами, как и ранее, но система двух нелинейных дифференциальных уравнений для напряжения и параметра структурированности, к которой она сведена, получается иной. Проведено аналитическое исследование ее математических свойств и установлено, что все полезные базовые свойства исходной модели и ее способность описывать основные реологические эффекты, обнаруженные в предыдущих работах, сохраняются, хотя некоторые свойства видоизменяются. Доказаны существование и единственность положения равновесия этой системы, в общем виде исследованы зависимости его координат от всех материальных параметров и от скорости сдвига при произвольной материальной функции, установлено, что все зависимости монотонны. Доказано, что модель приводит к возрастающей зависимости равновесного напряжения от скорости сдвига и к убывающей кривой кажущейся вязкости, отражающим типичные свойства экспериментальных кривых течения псевдопластических сред, но ряд качественных свойств этих кривых и фазовых кривых отличается от первого варианта модели. Найдены два индикатора применимости первого или второго вариантов модели, удобные для проверки по данным испытаний. Поэтому новый вариант модели полезен как дополнение инструментария для моделирования течения разнообразных тиксотропных сред.

Тиксотропия, вязкоупругость, реология, сдвиговое течение, неньютоновские жидкости, дисперсии, гели, полимерные системы, эволюция структурированности, структурно-реологическая модель, положение равновесия, интегральные кривые, кривая течения, аномалия вязкости

Короткий адрес: https://sciup.org/146283070

IDR: 146283070 | УДК: 539.3 | DOI: 10.15593/perm.mech/2024.6.09

Текст научной статьи Вариант нелинейной модели течения тиксотропных вязкоупругопластических сред со степенной зависимостью вязкости и модуля сдвига от текущей структурированности

ВЕСТНИК ПНИПУ. МЕХАНИКА № 6, 2024PNRPU MECHANICS BULLETIN

Исследование и адекватное моделирование нелинейных реологических эффектов, в частности тиксотропии, изучение механизмов, их порождающих, и построение определяющих соотношений (ОС) течения неньютоновских вязких жидкостей и вязкоупругопластичных сред (например, суспензий, эмульсий, гелей, полимеров в вязкотекучем состоянии или в виде расплавов и растворов, битумов и их модификаций минеральными и эластомерными наполнителями, металлов и сплавов в состоянии сверхпластичности и т.п.) с учетом происходящих в них структурных изменений важны для понимания закономерностей и моделирования огромного количества природных и технологических процессов [1–53]: движения магмы, поведения грунтов, схода селей и лавин, разнообразных технологий переработки полимеров [15–20] и других материалов (экструзии волокон, прессования, штамповки, 3D-печати заготовок полимерами, металлическими дисперсиями, C-SiC пастами и т.п.) [18; 20–23], нефтедобычи и перекачки водонефтяных эмульсий, дорожного строительства, производства лаков, красок, масел, пищевых продуктов, гемодинамики и медицинской микрофлюидики [24–26]. Например, в полимерных системах эволюция структуры (разнообразных связей между макромолекулами и надмолекулярными агрегатами на разных уровнях иерархии), влияющая на физико-механические свой- ства, обусловлена, прежде всего, огромной длиной и сложной формой макромолекул, их гибкостью, многочисленными степенями свободы их сегментов, наличием межмолекулярных взаимодействий, приводящих к образованию (и разрушению) зацеплений, узлов, водородных связей, сшивок, кристаллитов и других элементов иерархической пространственной структуры [3–7; 9; 12; 14–19; 27–29]. Моделирование течения полимерных систем традиционно опирается на макроскопическую феноменологию и аппарат механики стабильных сплошных сред и в лучшем случае учитывает лишь влияние изменения фазового состава и структуры среды (скорости полимеризации, кристаллизации, гелеобразования и т.п.) на характер течения, но не учитывает (из-за сложности) влияние деформирования на кинетику изменения структуры [3–7; 9–17; 19; 30]. Основные наблюдаемые у неньютоновских жидкостей реологические эффекты - возрастание кривой течения т = F(Y), зависимость вязкости среды п от скорости сдвига a = у или от напряжения τ («аномалия вязкости», так как у ньютоновской жидкости вязкость не зависит от а и τ), температуры и давления [1–20; 31–37], существование конечных пределов вязкости при а ^ 0 и а ^ ^ (максимальной и минимальной Ньютоновых вязкостей) [1– 20; 31–37], сверханомалия вязкости (наличие участка убывания на кривой течения) [34; 35; 40; 42], разбухание экструдата на выходе из канала фильеры (эффект

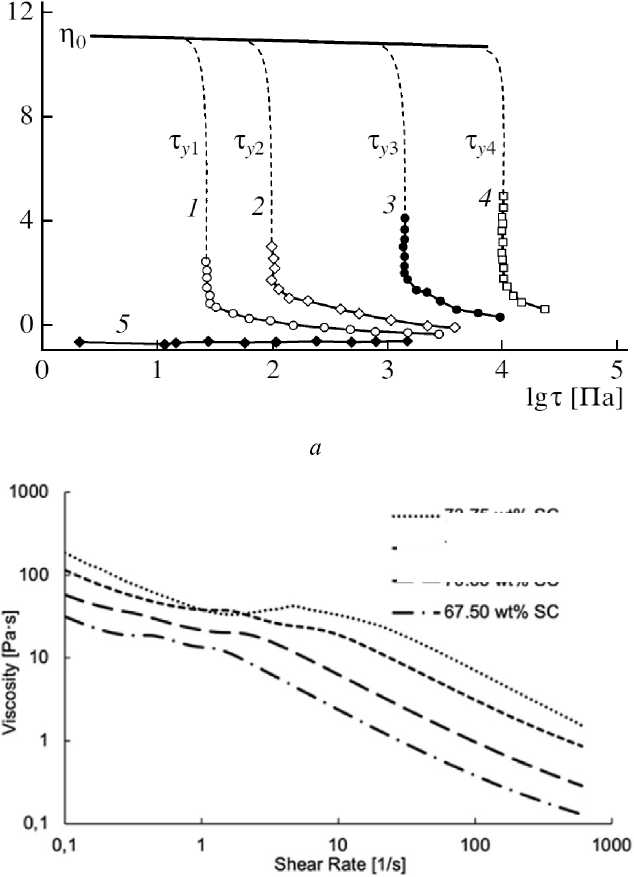

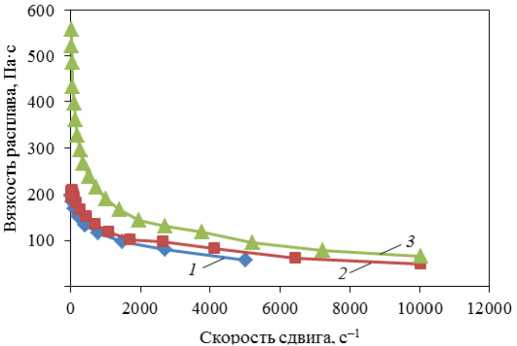

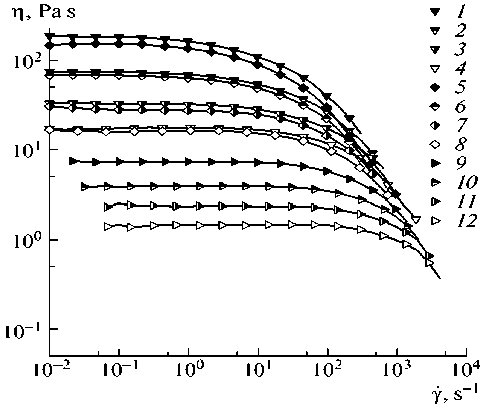

Баруса) [3; 4; 6; 10; 14–19], тиксотропия (обратимое разрушение структуры, вызывающее уменьшение вязкости с ростом скорости деформации или под действием постоянного напряжения, превышающего некоторый порог, с последующим ее восстановлением после снятия воздействия) [19–30] и др. Типичные кривые вязкости разных псевдопластических сред приведены на рис. 1, 2 (и рис. 8, 9).

На рис. 1, а , приведены кривые вязкости полиизобутилена (эластомер, термопласт) наполненного высокодисперсным техническим углеродом (кривые 1–4 – с 2,5; 5; 9 и 13 об.% углерода, 5 – чистый полиизобутилен) [27], а на рис. 1, b – кривые вязкости C–SiC паст (многокомпонентных суспензий) для печати зеленых заготовок керамических изделий с разным содержанием твердых наполнителей (порошков углерода и карбида кремния) при 20 °С [23].

lgr| [Па с]

b

Рис. 1. Кривые вязкости: а – суспензий технического углерода в полиизобутилене (нанокомпозита) с разным содержанием углерода, b – C–SiC паст для печати зеленых заготовок керамических изделий с разным содержанием твердых наполнителей (порошков углерода и карбида кремния) при 20 °С

73.75 Wt% SC

-----72.50 wt% SC

--70.00 wt%SC

-

Fig. 1. Viscosity curves: a – suspensions of carbon black in polyisobutylene (nanocomposite) with different carbon contents; b – C–SiC pastes for printing green blanks of ceramic products with different contents of solid fillers (carbon powders and silicon carbide) at 20 °C

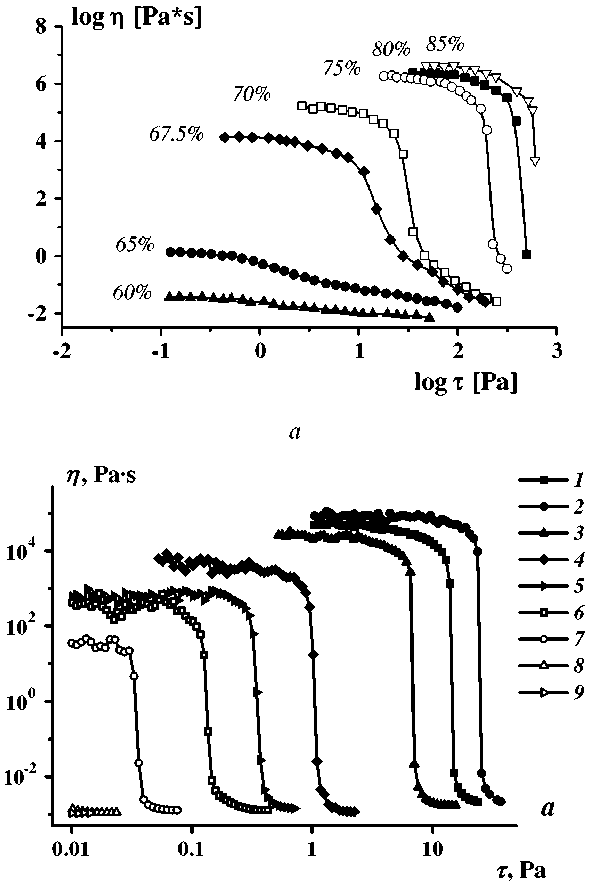

На рис. 2, а приведены кривые вязкости эмульсий «вода – циклометикон (кремнийорганическое масло)» с разным содержанием дисперсной фазы, а на рис. 2, b – кривые вязкости разбавленных коллоидных систем (гелей) серебро-цистеин (аминокислота): кривая 1 – для геля с 0,036 мас.% дисперсной фазы, кривые 2–9 – для геля разбавленного в 2 n - 1 раз [28].

b

Рис. 2. Кривые вязкости эмульсий «вода – циклометикон» с разным содержание масла ( а ); кривые вязкости разбавленных коллоидных систем (гелей) «серебро – цистеин» ( b ): кривая 1 – для геля с 0,036 мас.% дисперсной фазы, кривые 2–9 – для геля разбавленного в 2 n –1 раз

-

Fig. 2. Viscosity curves of water-cyclomethicone emulsions with different oil contents ( a ), viscosity curves of diluted silver-cysteine colloidal systems (gels) ( b ): curve 1) for a gel with 0.036 wt.% dispersed phase, curves 2–9 ) for a gel diluted 2 n –1 times

Обычно для аппроксимации возрастающей кривой течения среды используют простейший степенной закон т = nYn, n > 0 • Поскольку такая зависимость не распространяется на весь диапазон скоростей сдвига, а начальная кажущаяся вязкость т / у равна бесконечности при n < 1 (для псевдопластических жидкостей) или нулю при n > 1 (для дилатантных), то за полтора столетия, начиная с работ Максвелла, Шведова, Бингама, Оствальда, Олдройда, Лоджа, предложено более сотни разных феноменологических и структурных определя- ющих соотношений (реологических моделей), аппроксимирующих нелинейные зависимости напряжения (или вязкости) от скорости сдвига разных сред в определенном интервале скоростей сдвига [1–21; 26; 30; 31– 50]: модели Шведова – Бингама [1], Гершеля – Балкли, Кэссона, Кросса, Кригера, Джиллеспи [20; 30; 45; 46], Бернштейна – Кирсли – Запаса (BKZ) [20; 30; 46], Ол-дройда [31], Лоджа [3], Леонова – Прокунина [7; 33; 38], Карро – Ясуда [11; 19; 20; 30], Виноградова – Покровского [4; 19; 43] и ее обобщение [43; 50], Гиезекуса [36], Менцера, Фан-Тьен – Тэннера [13; 19], «Pom-Pom»-модели [11; 39] и др. Большинство моделей носят феноменологический характер, содержат подгоночные параметры, не имеющие определенного физического смысла, не учитывают упругость жидких сред и эволюцию их микроструктуры. Лишь немногие из сотни известных ОС жидких сред учитывают не только их вязкость и пластичность, но и вязкоупругость (столь характерную, например, для расплавов и концентрированных растворов полимеров, для жидкостей-пропантоносителей и т.п.), и так или иначе – процессы формирования и разрушения структуры; последняя в большинстве случаев описывается всего одним структурным параметром [3; 6; 10; 19; 20; 30; 45; 46; 48–53]. Представляется необходимым адекватно моделировать взаимное влияние этих процессов, особенности их конкуренции и эпифеномены их взаимодействия, в частности возрастание кривой течения, зависимость вязкости среды от скорости сдвига («аномалию вязкости»), температуры и давления, существование конечного предела вязкости при стремлении скорости к нулю или к бесконечности (максимальной и минимальной ньютоновских вязкостей) и тиксотропию [19–30].

Цель данной статьи – формулировка и анализ нового варианта ОС для описания сдвигового течения тиксотропных вязкоупругопластичных сред, исследованного автором в работах [54–60], и доказательство того, что он наследует основные обнаруженные полезные свойства первого варианта ОС, но дает дополнительные инструменты для моделирования, поскольку эволюция времени релаксации модели и ряд качественных свойств фазовых кривых и кривых течения и вязкости отличаются.

1. Варианты модели течения тиксотропных сред с эволюцией структуры

Данная статья – продолжение цикла работ [54–60], посвященных системному аналитическому исследованию одноосного прототипа нелинейного ОС для описания изотермического сдвигового течения тиксотропных вязкоупругопластических сред, учитывающего взаимное влияние процессов деформирования и эволюции структуры (кинетики ее образования и разрушения):

Y = Т / G + т / n , n = n( w ), G = G ( w ), (1)

П( w ) = n o ea w , G ( w ) = G о e в w , П о , G 0 > 0, 0 < в < a, (2) w = k 1 (1 - w ) - k 2 g ( s ) w , (3)

и изучению порождаемых ОС (1)–(3) кривых течения, вязкости, деформирования, релаксации и ползучести [57–60]. В основу ОС (1)–(3) положена нелинейная модель Максвелла, в которой τ – касательное напряжение, γ( t ) – угол сдвига, а модуль сдвига G и динамическая вязкость η зависят от изменения структуры полимера под влиянием деформирования, т.е. от безразмерного структурного параметра w ( t ) (степени структурированности): G = G ( w ), n = n( w ), w ( t ) e [0;1]. ОС (1)—(3) управляется шестью материальными параметрами (МП) k 1 , k 2, n0, G0, a > 0, в > 0 и одной неубывающей материальной функцией (МФ) g ( s ). Кинетика изменения w ( t ) задается уравнением вида (3), учитывающим зависимость скорости разрушения структуры от безразмерного напряжения s = т( t )/т c (т c - некоторое характерное касательное напряжение) посредством МФ g ( s ), s > 0 (см. подробнее в [54–60] и ниже). Вообще говоря, модуль сдвига G и вязкость η зависят еще и от температуры, давления и скорости сдвига v (градиента скорости), но температуру, давление и скорость (простого) сдвига Y = v (в этой работе) мы пока считаем постоянными. Таким образом, ОС (1)–(3) относится к классу ОС с внутренними переменными. Под w ( t ), как подробнее объяснено в [56–58], можно понимать, например, степень сшитости или степень кристалличности полимера (поскольку их кинетику можно описать дифференциальным уравнением вида (3)), изменения в среднем размере, форме и ориентации частиц фаз в суспензиях, эмульсиях, полимерных системах и зерен в пластичных поликристаллических металлах и сплавах, пористость, образование, рост и разрушение агрегатов, кристаллитов или зерен, образование Ван-дер-Ваальсовых связей и сшивок между молекулами золей или растворов полимеров, в частности отношение концентрации надмолекулярных или межмолекулярных связей (зацеплений, водородных связей, сшивок и т.п.) в текущий момент времени к некоторому максимально возможному значению концентрации связей для данной температуры.

Функции п = n( w ) и G = G ( w ) в (1) должны быть неубывающими. В [54–60] они задавались в виде экспонент (2), следуя традициям кинетики, а в этой работе изучим модель со степенными зависимостями:

П( w ) = П 0 w a, G ( w ) = G 0 w в, П 0 , G 0 > 0, 0 < в < a, (4)

(обозначения параметров унаследованы от (2) для удобства сравнения). Поскольку вязкость обычно сильнее зависит от структурированности, чем модуль сдвига, то в < a, как и в (1)-(3). Время релаксации модели Максвелла T = n / G выражается формулой T ( w ) = T0 w a - e,

T0 = П о / G 0; условие в < а равносильно постулированию возрастания функции T ( w ). Параметры G 0 и п0 в (4) задают максимальные модуль сдвига и вязкость при w = 1; можно положить в = 0 , чтобы пренебречь зависимостью G ( w ). При w ч 0 вязкость, модуль сдвига и время релаксации стремятся к нулю, т.е. в пределе модель (1), (3), (4) описывает жидкость с очень низкими структурированностью, вязкостью и модулем сдвига (ниже будет доказано, что равновесное время релаксации T * , т.е. предел T ( w ( t )) при t ч^ , убывает с ростом скорости сдвига v и T * ч 0 при v ч^ ) - в отличие от первого варианта модели (1)-(3), у которого T ( w ) > T 0, T (0 + ) = T 0 > 0 и T * ч T0.

Задача данной статьи - аналитическое исследование общих математических свойств (при произвольных шести МП и МФ g ( s )) нового варианта модели (1), (3), (4). Модель (1), (3), (4) будет сведена к задаче Коши для системы двух нелинейных дифференциальных уравнений для (безразмерных) касательного напряжения s ( t ) и структурированности w ( t ), будет проведен анализ зависимости (единственного) положения равновесия системы (равновесных напряжения и структурированности) от скорости сдвига, всех МП и произвольной МФ, вывод уравнения кривой течения и кривой вязкости модели, изучение поведения интегральных кривых и фазового портрета нелинейной системы двух дифференциальных уравнений для s ( t ) и w ( t ) в окрестности положения равновесия. Будет доказано, что все полезные базовые свойства модели (1)-(3) и ее способность описывать основные реологические эффекты, обнаруженные в [54-60], сохраняются, но выбор степенных зависимостей (4) (вместо (2)) приводит к ряду существенных качественных изменений в поведении кривых модели и позволяет описывать немного иной класс сред, у которых основные реологические эффекты проявляются в иной форме. И поэтому новый вариант модели полезен как дополнение инструментария для моделирования течения разнообразных тиксотропных сред. В дальнейшем будут исследованы кривые деформирования, релаксации, ползучести и восстановления, порождаемые ОС (1), (3), (4), и другие аспекты его способности описывать не только жидкообразные, но и твердообразные (густеющие, твердеющие, отвердевшие) материалы (по аналогии с [57-60]). Обоснование актуальности темы исследования, подробный литературный обзор и сферы приложений приведены в работах [56; 58; 60].

Об уравнении эволюции структурированности и материальной функции модели

В уравнение (1) входят две искомые функции т( t) и w (t), и необходимо добавить некоторое кинетическое уравнение (3), описывающее эволюцию структурированности среды w (t) и учитывающее влияние напряжения (или иных характеристик процесса деформирования). Уравнение (3) отражает представление о том, что структурированность меняется в результате борьбы двух основных процессов: разрушения «сшивок» (структурных связей) и образования новых. С ростом напряжения разрушение (т.е. убывание w(t)) ускоряется, вязкость падает, а скорость образования новых сшивок можем считать постоянной (в первом приближении, при фиксированной температуре) и пропорциональной плотности возможных, но не реализованных сшивок (1-w). Поэтому уравнение для w(t) можно принять в виде (3), где k1, к2 > 0 - МП (зависящие от температуры), задающие скорости образования и разрушения сшивок, а g(s), s > 0, - неотрицательная возрастающая (нестрого) кусочно-гладкая функция, такая, что g (0) = 1 и g(+“) = +^ (роль этого ограничения указана в [5456]), задающая зависимость скорости разрушения сшивок от безразмерного напряжения s = т(t)/тc (тc - некоторое характерное касательное напряжение: пороговое, предельное или тc = 0.01G0). Допустим, случай g(s) = 1 при s е [0; sj. Например, в [56-60] для иллюстраций использованы МФ вида

g ( s ) = e h , g ( s ) = 1 + ( hs )2, g ( s ) = 1 + hs , (5)

g = 1 + ln(1 + hs ), h > 0.

Таким образом, в моделях (1)-(3) и (1), (3), (4) учитывается кинетика взаимосвязанного протекания двух сопряженных процессов: сдвигового течения и изменений структуры материала: в уравнении (1) вязкость и модуль упругости зависят от структурированности (характеристика второго процесса), а скорости разрушения и восстановления структуры зависят от напряжения (характеристики первого процесса). Важное отличие выбранной формы уравнения (3) - постулирование зависимости МФ g и скорости разрушения структуры именно от напряжения, а не от скорости сдвига (в отличие от 95-98 % всех ОС сред, учитывающих изменение структуры). Оказывается, что базовые свойства этих двух классов ОС, опирающихся на модель Максвелла (1), и их возможности по описанию реологических эффектов (типичных качественных свойств кривых течения, вязкости, деформирования, ползучести и релаксации) сильно различаются. Самые важные отличия: 1) у моделей, в которых скорость разрушения структуры зависит от скорости сдвига точка равновесия, - всегда узел и не может быть фокусом, как у ОС (1)-(3) [56;57] и (1), (3), (4); 2) иные свойства кривых течения, деформирования, ползучести и релаксации. Но анализ этих различий - тема другой статьи.

На данном этапе будем характеризовать текущую структуру материала лишь одним параметром w(t), не различая механизмы влияния разных элементов надмолекулярной структуры на вязкость (или пренебрегая ими); пока будет важно лишь то, что материал имеет структуру, которая разрушается под действием напряжений сдвига и может восстанавливаться. Даже такой простой подход (при условии понимания значимости вкладов в эволюционное уравнения (3) для w(t) разных конкретных механизмов изменения структуры) позволяет описать большое количество наблюдаемых эффектов [54-60]. В дальнейшем модель будет обобщена введением второго структурного параметра, учитывающего механизм ориентирования и распрямления макромолекул (гибкоцепных) полимеров при одноосном деформировании и другие эффекты.

Модель (1)-(3) (после формулировки в трехмерном случае, дальнейшего исследования, детального сопоставления с данными экспериментов и необходимых обобщений, в частности, учета влияния тепловыделения и теплообмена и введения дополнительных структурных параметров и уравнений для учета кинетики основных физико-химических процессов) будет применяться для описания испытаний битумов и их модификаций минеральными и эластомерными наполнителями [6165], расплавов термопластов (полиэтиленов, полиамидов, полифениленсульфида, полиэфирэфиркетона и др.), углеродно-кремниевых паст для 3П-печати зеленых заготовок керамических деталей [22; 23] и для решения краевых задач в технологиях переработки полимеров (в частности, твердофазной плунжерной экструзии, формования нитей методом экструзии расплава и вытяжки) [14-19] и задач моделирования сверхпластического деформирования металлов и сплавов с учетом эволюции нескольких параметров структуры (среднего размера, формы и ориентации зерен, доли большеугловых границ, уровня неравновесности границ зерен, плотности дисперсоидов, степени сегрегации на границах зерен легирующих элементов, облегчающих зернограничное скольжение и т.п.) [66-77]. Модель (1)-(3) будет применяться и для решения задач ползучести с учетом накопления поврежденности и кинетики химических превращений под влиянием агрессивной среды. В этом случае вполне возможно трактовать величину 1 — w как скалярный параметр поврежденности, причем его не только можно считать монотонно возрастающим в процессе ползучести (положив в уравнении (3) k1 = 0 или достаточно малым), когда в силу (4) модуль сдвига и вязкость будут монотонно убывать в процессе ползучести (поврежденность накапливается - материал деградирует), но и учитывать процесс залечивания повре-жденности под влиянием разных факторов (например, под воздействием электрического тока в металлах и сплавах или под воздействием повышенных температур, как происходит в углерод-углеродных композитах, в которых нагрев замедляет и залечивает поврежден-ность, вызванную облучением нейтронами). С целью расширения класса описываемых эффектов и области применимости модели (1)-(3) и (1), (3), (4) удобно использовать как элемент более сложных гибридных моделей в сочетании с физически нелинейным ОС типа Максвелла для структурно-стабильных вязкоупругопластических материалов, исследованным в цикле статей [78-83] и др.

3. Безразмерные уравнения модели и положение равновесия системы

Введение безразмерного времени t = t/T0 (после упрощения обозначений и замены t на t) дает уравнения модели (1)-(3) в безразмерном виде s = aw — sw (в-“’, (6)

w = c [(1 — w (1 + bg ( s ))], (7)

где a = vn0/Tc =vT0G0/tc, b = k2/k1, c = k1T0 - безразмерные материальные параметры (те же, что и для ОС (1)-(3)): а зависит от п0 и заданной скорости сдвига v, а b и c характеризуют борьбу процессов образования и разрушения сшивок и соотношение их скоростей с Т0. К системе (6), (7), конечно, нужно добавить начальные условия w(0) = w0 и s(0) = s0, w0 е (0;1], s0 > 0. Параметр w0 следует рассматривать как еще один МП модели, характеризующий начальное состояние материала, т.е. результат его предыстории (он, конечно, сильно влияет на кривые деформирования, релаксации и ползучести, порождаемые ОС [56-60]). Автономная система двух нелинейных дифференциальных уравнений (6), (7) для s(t) и w(t) удовлетворяет условиям теоремы существования и единственности решений задачи Коши, если МФ g(s) непрерывно дифференцируема при s > 0.

Найдем положения равновесия системы (6), (7), чтобы исследовать его зависимость от материальных параметров, а затем - фазовый портрет системы в его окрестности. Точки равновесия - решения системы уравнений aw e — sw (в "■’ = 0, c [(1 — w (1 + bg ( s ))] = 0, т.е.

s = aw a, w = F ( s ), (8)

F ( s ) = 1/ B ( s ), B ( s ) = 1 + bg ( s ), s > 0. (9)

Система (8) зависит лишь от трех параметров a, a = v p0/T c , b = k2/k 1 и от МФ g , но не зависит от c , G0 , в из (7) и (4) (у модели (1)-(3) второе уравнение (8) такое же). Функция B ( s ) зависит от величины отношения bg ( s ) скорости разрушения сшивок к скорости их образования в уравнении (3), она возрастает (так как МФ g ( s ) возрастает) и всегда B ( s ) > 1 + b > 1 (так как

g ( s ) > 1); F ( s ) - убывающая функция, F (0) = (1 + b ) 1 , F ( s ) ч 0 при s ч ^ , поскольку g ( +^ ) = +^ .

Так как из (8) w = ( s / a )1/a - возрастающая функция s при s > 0, а F ( s ) убывает, то система (8) имеет не более одного решения, причем для него s e (0; a ], поскольку w e (0;1]. Решение существует, поскольку F (0) e (0;1), F ( “ ) = 0, а область значений непрерывной функции ( s / a )1/a, s e [0; a ], совпадает с отрезком [0,1]. Итак, при любых МП a , b , a, c , n0, G 0 > 0 , в > 0 и любой неубывающей МФ g ( s ) решение системы (8) существует и единственно в области w e (0;1) & s e (0; a ). Обозначим точку равновесия системы (6), (7) через ( s * , w * ), s * = s * ( a , b ,a), w * = w * ( a , b ,a). Из (8) следует система уравнений для s * , w * :

s * = aw * a , w * = F ( s * ). (10)

Равновесное напряжение s * = s * ( a , b , a) - единственное решение уравнения

-

( s * / a ) 1/ a = F ( s * ), или s * / a = (1 + bg ( s * )) - a. (11)

Из (10) и свойств F ( s ) следуют оценки

0 < F ( a ) < w * < 1/(1 + b ) < 1, 0 < aF ( a )a < s * < a (1 + b ) a < a .

Отметим, что для модели (1)–(3) с экспоненциальными η( w ) и G ( w ) всегда выполнялось противоположное неравенство s * ( a ) > a . Это удобный для проверки по данным испытаний материала индикатор применимости первого или второго вариантов модели.

В силу (10) кривая w = F ( s ), s > 0, в фазовом пространстве {( s , w )| s > 0, w e (0;1]} системы уравнений (6), (7) – геометрическое место точек равновесия; она не зависит от параметра a (от скорости сдвига) и с изменением a , точка равновесия двигается вдоль нее в соответствии с зависимостью s *( a ). Кроме того, кривая w = F ( s ) - множество точек, в которых поле скоростей системы уравнений (6), (7) параллельно оси s , т.е. w v = 0 в точках пересечения любой фазовой кривой с кривой w = F ( s ) [57]). Функция F ( s ) играет ключевую роль при анализе интегральных кривых, диаграмм деформирования и кривых ползучести обоих вариантов ОС [56–60].

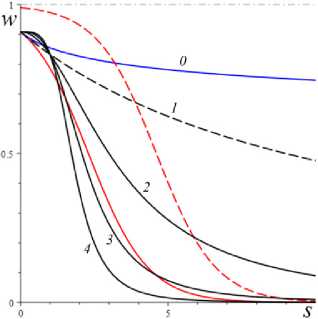

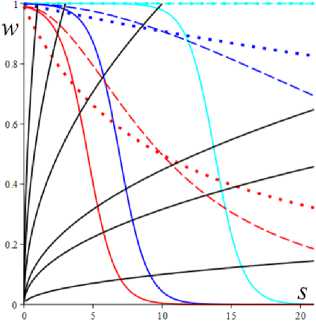

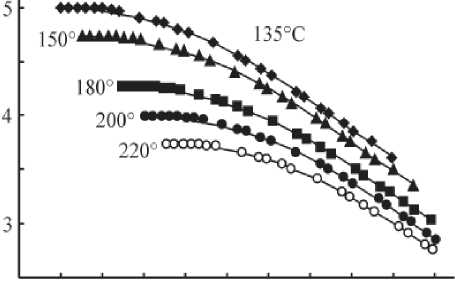

На рис. 3, а, приведены графики функции F(s) (9) для b = 0,1 и разных МФ (5) с h = 1 : логарифмической (кривая 0), четырех степенных g(s) = 1 + (hs)n, n = 1...4 (кривые 1–4) и экспоненциальной МФ (красная кривая). Все графики, кроме 0,1, имеют точку перегиба (для лю- бого n > 1). В пределе при n ч ^ семейство функций F(s;n) сходится к ступеньке F^ = w0[h(s) - h(s -1)] (FL (s) = 0 при s > 1). Для сравнения приведен и график F(s) для b = 0,001 и той же МФ g = eh (красная штриховая линия). На рис. 3, b, приведены графики функций (8) (для разных моделей при разных а), пересечение которых – точка равновесия (s*,w*): черные кривые s = awa с a = 2 и a = 1;3;9; 50; 100; 1000, цветные кривые w = F (s) для девяти моделей с b = 10~6;10-3;10-2 (голубые, синие и красные линии) и с тремя МФ вида (5): g = eh , h = 1 (сплошные линии), g = 1 + (hs)2, h = 1 (штриховые) и g = 1 + hs , h = 10 (пунктирные).

b

Рис. 3. a – графики функции F ( s ) для моделей с b = 0,1 и разными МФ вида (5); b – графики функций (8) при разных а , пересечение которых – точка равновесия ( s *, w *)

Fig. 3. a) function graphs F ( s ) for models with с b = 0.1 and different material functions of the type (5); b) graphs of functions (8) for different а , the intersection of which is the equilibrium point ( s *, w *)

Формула (11) задает в неявной форме кривую течения s* (a) (или s* (ν)), порождаемую ОС (1)–(3). Из (11) следует зависимость (установившейся) кажущейся вяз- кости ц = t*/v= n0s*/а от равновесного напряжения s* = т*/тc (а также от скорости сдвига v или структурированности w* ), порождаемая ОС (1), (3), (4) (с любыми МП а, b, a, c, n0, G0 > 0, в - 0 и любой неубывающей МФ g(s) - 1) при рассматриваемом режиме деформирования:

ц = n0 F ( s * )a , или ц = n0 w * a = n( w * ) (12)

(формулу (12) можно получить и подстановкой w = w * в (4)). Для ОС (1), (3), (4) вязкость – степенная функция от w * . Характер зависимости µ от параметра a (т.е. от скорости сдвига ν) полностью определяется зависимостью w * от a (или s * ( a )) и ниже будет доказано, что кажущаяся вязкость (12) (и w * ( a )) монотонно убывает по a , как и в случае модели (1)–(3).

Отметим, что для модели (1)–(3) уравнения (6), (8), (10)–(12) другие, в частности точка равновесия – решение системы ln s * / а = a F ( s * ), w * = F ( s * ) (вместо (10)).

Анализ зависимостей точки равновесия и кажущейся вязкости от материальных параметров

Для произвольной неубывающей МФ g ( s ) исследуем характер зависимости функций s * = y ( а , b ,a), w * ( a , b , α) (они задаются в неявной форме системой двух нелинейных уравнений (10)) и μ( a , b , α) от трех параметров a , b , a > 0. В силу связи In Ц = In s * — In a + In П 0 (при фиксированной скорости сдвига, когда меняются лишь МП b и α, связь между In Ц и ln s * линейна) производные ln Ц и ln s * по b или a совпадают: ц‘ / ц = s ’ / s * . Поэтому совпадают знаки производных и интервалы монотонности величин µ и s * по b или по α. Продифференцируем тождество (11), задающее функцию s * = y ( а , b , a ), по b :

Уъа - 1 = — a(1 + bg ( У ))—a - 1 [ g ( У ) + bg /( У ) У ь ],

Уь [а—1 + aw*a+1 bg‘(y)] = —aw*a+1 g(y), yb = — а aw*a+1 g (y) / (1 + abaw*a+1 g'(y)) < 0

(в силу g'(s) - 0 и положительности МП и функции s* = y(а,b,a)). Поэтому s* = y(а,b,a) убывает по b на всей полуоси b > 0 . В силу связи w* = (s*/а)1/a функция w* = w*(а, b, a) тоже убывает по b на интервале b > 0 . Таким образом, равновесные напряжение s* , кажущаяся вязкость (12) и структурированность w* монотонно убывают по параметру b. При b ^ 0 + w* ^ 1 и s* ^ а, а при b ^ +^ w* ^ 0 (как у исходной модели (1)-(3)) и s* ^ 0, т.е. для любых а,a график s*(b) имеет горизонтальную асимптоту s* = 0 при b ^ +^ (в отличие от модели (1)–(3), у которой s*(b) имеет асимптоту s* = а , зависящую от скорости сдвига [56]). Так как s* = aw*a , то при фиксированных МП а и a МФ не влияет на зависимость s*(w*), а множества точек кривых Саа = {(s*(b), w*(b)) | b > 0} в фазовом пространстве не зависят от МФ g.

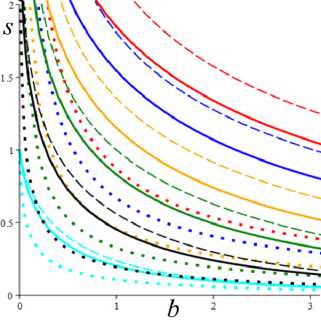

Рис. 4. Графики зависимостей координат положения равновесия s * ( b ) и w * ( b ) для трех моделей с a = 2 и МФ (5) (сплошные, штриховые и пунктирные линии соответственно) при шести скоростях сдвига: а = 1; 3; 9; 20; 50; 100 (голубые, черные, зеленые, желтые, синие и красные кривые)

Fig. 4. Graphs of the dependences of the equilibrium position coordinates s * ( b ) and w * ( b ) for three models with a = 2 and material function (5) (solid, dashed and dotted lines, respectively) at six shear rates: а = 1; 3; 9; 20; 50; 100 (blue, black, green, yellow, blue and red curves)

На рис. 4 приведены графики зависимостей равновесных напряжения и структурированности s*(b) и w* (b), порожденные моделями с a = 2 и тремя МФ вида (5): g = ehs с h = 1 (сплошные линии), g = 1 + (hs)2 с h = 1 (штриховые ) и g = 1 + hs с h = 10 (пунктир- ные). Для каждой из трех моделей рассмотрены шесть разных скоростей сдвига: a = 1; 3; 9; 20; 50; 100 (голубые, черные, зеленые, желтые, синие и красные кривые).

Дифференцируя второе уравнение (10) по α (или по a , или по любому параметру, кроме b ), получим w * a = - b (1 + bg ( s * )) — 2 g '( s * ) s * a. Поэтому sgn w * a =— sgn s * a , т.е. интервалы монотонности величин w * и s * по α (или a ) совпадают, возрастание s * влечет убывание w * , а убывание s * – возрастание w * . Производная (11) по α (α не входит в определение F ( s )):

ya /a = F(y)a [In F(y) + a F(yY1 F'(y)ya ], ya (1 — aw“a w—1F'(y)) = aw“ In w*, (т.к. F(y) = w*) и y a = aw* In w*/(1 — a a w*a—1F'(y)) < 0, (13) при a > 0, так как F'(y) < 0 и In w* < 0 . Поэтому s* = y(a, b, a) убывает по a, а w*(a, b, a) возрастает по a. Стационарное значение вязкости (12) тоже убывает по α при любых МП и МФ (в отличие от модели (1)–(3)), ибо выше было показано, что ца /ц = ya/y, т.е. ца = n0ya /a . У модели (1)-(3) функции s*(α) и μ(α) , наоборот, возрастают, а w*(α) убывает [31; 33].

Найдем пределы s * и w * при a ^ + 0 и a ^ ^ (они существуют в силу монотонности функций, а оба предела w * (a) конечны и лежат в отрезке [ F ( a ); 1/(1 + b )], так как F ( a ) < w * < 1/(1 + b )). Перейдем к пределу при a ^+ 0 в тождестве (10): из w * (0 + ) > 0 следует, что s * (0 + ) = a ; тогда в силу второго уравнения (10) w * (0 + ) = (1 + bg ( a )) — 1 и inf w * (a) = w * (0 + ). Переход к пределу при a ^^ в (10) дает s * ( ^ ) = 0 (ибо w * a < (1 + b ) — a ^ 0) и w * ( ~ ) = [1 + bg (0))] — 1 = (1 + b ) — 1 (в отличие от модели (1)–(3), у которой для любых МП s , ( « ) = ^ и w * ( ^ ) = 0).

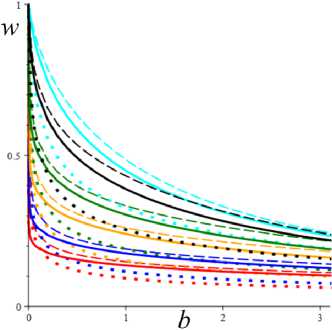

На рис. 5 приведены графики функций s * (α) и w * (a), порожденные тремя моделями с b = 0,01 и теми же тремя МФ вида (5), что и на рис. 4 (сплошные, штриховые и пунктирные линии), для семи скоростей сдвига: a = 1; 3;9; 20; 50; 100; 1000 (голубые, черные, зеленые, желтые, синие, красные и фиолетовые кривые). Начальное значение s * (0 + ) = a и предел s * ( ^ ) = 0 не зависят от МП b , но с уменьшением b (при b ^ 0) кривые s * (a) убывают к асимптоте s * = 0 все медленнее, а кривые w * (α) с разными а все больше сплющиваются к своей общей асимптоте w * = (1 + b ) — 1, сливающейся с w * = 1 при b ^ 0 (см. голубые кривые), ибо w * (0 + ) = (1 + bg ( a )) 1 ^ 1.

Итак, зависимости координат положения равновесия s * ( a , b , a ) и w * ( a , b , a ) и кажущейся вязкости (12) от МП b и a монотонны в области a , b , a > 0 .

Рис. 5. Графики зависимостей s*(α) и w* (α) для моделей с b = 0,01 и тремя разными МФ (5) (сплошные, штриховые и пунктирные линии соответственно) при семи скоростях сдвига: a = 1; 3; 9; 20; 50; 100; 1000 (голубые, черные, зеленые, желтые, синие, красные и фиолетовые кривые)

Fig. 5. Graphs of dependences s * (α) and w * (α) for models with b = 0.01 and three different material functions (5) (solid, dashed and dotted lines, respectively) at seven shear rates: a = 1; 3; 9; 20; 50; 100; 1000 (blue, black, green, yellow, blue, red and purple curves)

Зависимость положения равновесия и кажущейся вязкости от скорости сдвига

Исследуем зависимость s * , µ и w * от параметра a = v n0/T c , т.е. их зависимость от скорости сдвига v (и от МП П 0). Возрастание реологической кривой s * ( a ), убывание кривой вязкости h( v ) и существование конечных пределов при V ч 0 и V ч ^ - важнейшие качественные свойства типичных кривых вязкости, наблюдаемых для разных псевдопластичных жидкостей [3–30]. В статье [56] они доказаны для модели (1)–(3), докажем их и для модели (1), (3), (4).

Производные вязкости (12) и структурированности (10) по а выражаются формулами

/ а-1 ' -1 / ц = По аw* w* = ацw* w*, w' = F 'Ss *) s ' = - bw*2 g 'Ss*) s'*

(производные по а для краткости обозначаем штрихом: s ’ = д у / д а , w ' = д w * / d а , ц' = дц / д а). Поэтому sgn ц = sgn w ' , sgn w ' =— sgn s ' и интервалы монотонности величин р, w * и s * по а совпадают, причем возрастание s * , равносильно убыванию р и w * . Производная (10) по а :

а 2( s' а — s*) = а w*1—1 w', s' а — s* =— а 2а w*1—1 bw*2 g'(s *) s', и с учетом (14)

s ' = s * а '[1 + аЬ а w * a + 1 g '( s * )] — 1 = s * а )l + b а w * s * g '( s * )] — 1. (15)

В силу g '( s ) > 0 и положительности МП и s * для любых МП верна оценка 0 < s ' < s * а 1 < 1. Поэтому равновесное напряжение s * = у ( а , Ь , а) - возрастающая функция параметра а (и скорости сдвига v) на интервале а > 0, а равновесные структурированность (10) и кажущаяся вязкость (12) убывают по а и по v (как у исходной модели (1)-(3)). Однако у модели (1)-(3) s * ( а ) растет гораздо быстрее и s ' > s * а — 1 > 1 [56].

Найдем пределы s * ( а ), w * ( а ) и кажущейся вязкости (12) при а ч+ 0 и а ч » , т.е. при v ч 0 и v ч» . Перейдем к пределу при а ч 0 или а ч» в тождестве (11) и докажем, что s * (0 + ) = 0 и s * ( +» ) = +» , причем пределы величин s * / а и р конечны в обоих случаях (они отличаются лишь множителем П 0) и ц (0 + ) > ц ( +» ) > 0 при любых МП и МФ.

При а ч 0 правая часть тождества (11) стремится к [1 + bg(s*10+))| а (предел s*(0+) существует и конечен в силу возрастания неотрицательной функции s* (а)), и потому существует конечный предел левой части (11), s*/а ч [1 + bg(s*(0+))]—а > 0, следовательно, s* ч 0 и s*/а ч Q , Q = [1 + bg(0)]-а = (1 + b)—а (16)

(Q(b, а) убывает по обоим аргументам и Q < 1, в отличие от модели (1)-(3), у которой Q = eа/(1+b) > 1, и возрастает по а). По (10) w* ч Q1/а = (1 + b) , а по (15), (16) ц = n0s*/а ч n0Q и s'(0+) = Q при а ч 0. При а ч» правая часть тождества (11) стремится к [1 + bg(s*(+»))]—а (предполагаем, что предел s*(+») конечен), и потому существует конечный предел левой части (11): s*/а ч [1 + bg(s*(+»))]—а . Значит, предположение s*(+») <+» неверно (тогда бы s*/а ч 0) и s*(+») = +» , s*/а ч [1 + bg (+»)]“ = 0 (так как g(+») = +»), ц = n0s*/а ч ц» = 0, и w* ч 0 при а ч » . У модели (1)-(3) тоже w*(а) ч 0 , но остальные пределы при а ч » иные: s*/а ч 1, ц» = п0 > 0 и отношение ц0 / ц» = eа/(1+b) > 1 конечно [56].

Зная s*(0+) = 0 и s'(0+) = (1 + b)—а, из (14) можно найти и пределы остальных производных при а ч +0 : w'(0) = — bw*(0)2 g'(0)s' (0) = — b(1 + b)—2—а g'(0) < 0 , ц'(0) = n0аw*(0)а—1 w'(0) = —ап0b(1 + b)—2а—1 g'(0)< 0 . (17)

При любых МП отношение w ' (0)/ s ** (0) = = — b (1 + b ) — 2 g '(0) такое же, как у ОС (1)-(3), а величина ц ' (0)/ w ' (0 + ) = ар0 Q (1 + b ) иная. Если g '(0) = 0 (вторая функции (5)), то w ' (0) = 0 и ц ' (0) = 0 .

Таким образом, пределы равновесных кажущейся вязкости (12), напряжения и структурированности при а ч 0 + и а ч » (т.е. при vч 0 и v ч ») и начальный угол наклона s'(0+) кривой течения s*(а), выражаются формулами ц0 = П0Q, ц» = 0, s*(0+) = 0, s*(+») +», „

1 (18)

w * (0) = (1 + b Г1, w * ( +» ) = 0

s * / а ч 0 при а ч » ; s ' (0 + ) = Q < 1, w ' (0 + ) = — b (1 + b ) — 2 g '(0) , ц/ 0 + ) = ап (1 + b ) 1—а . (19) 0 s * (0 + ) w * (0 + )

Очевидно, из (18) при любых положительных МП и любой МФ следует, что ц » < ц0 и ц0 зависит лишь от параметров а, ц0, b (и не зависит от других МП модели (1)-(3) и от МФ g ( s )). Таким образом, модель описывает общее свойство ц » < ц0 типичных кривых вязкости, наблюдаемых для разных псевдопластических жидкостей (часть эффекта тиксотропии).

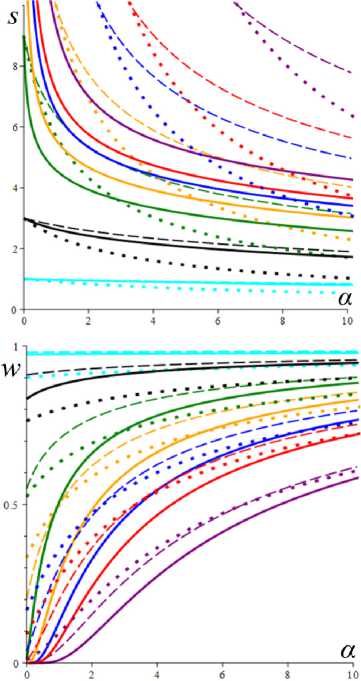

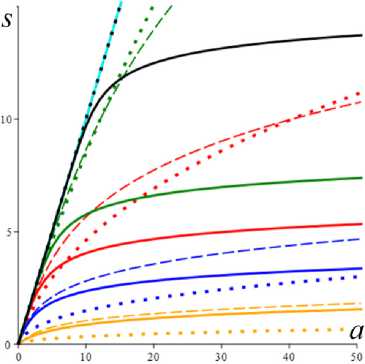

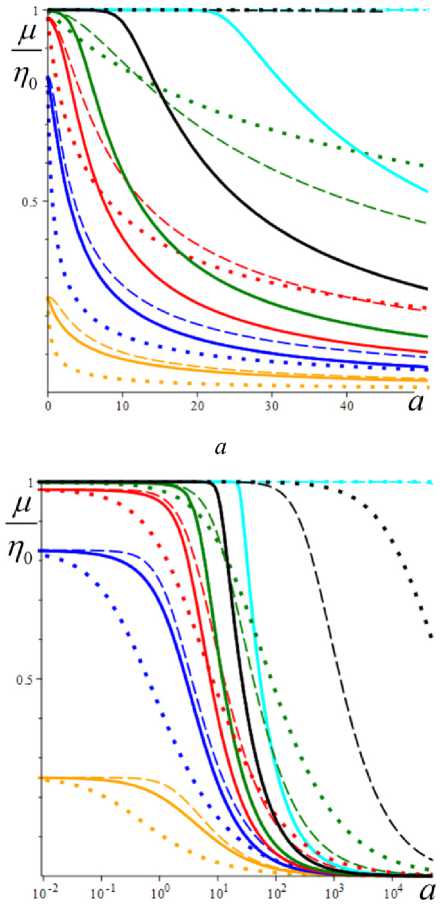

На рис. 6 приведены графики равновесных напряжения и структурированности s*(а) и w*(а) (т.е. зависимостей от скорости сдвига v ), порожденные моделями с фиксированными МП а = 2 , в = 1 и теми же тремя МФ вида (5), что и на рис. 4 и 5 (сплошные, штриховые и пунктирные линии), для шести значений b = 10—12; 10 6; 10—3; 0,01; 0,1; 1 (голубые, черные, зеленые, красные, синие и желтые кривые). Как доказано выше, для любых МП и МФ функции s*(а) неограниченно возрастают, а w*(а) убывают и стремятся к общей асимптоте w* = 0 при а ч » , а с ростом МП b s* и w* убывают (кривые смещаются ниже). На кривых s*(а) с малыми b заметен прямолинейный начальный участок, производная в нуле s' (0+) = Q зависит от b, но при малых b эта зависимость не заметна, ибо по (16) Q ^ 1 при b ^ 0 . С уменьшением b этот участок ньютоновского поведения среды удлиняется, как и начальная «полка» на графиках w* (a) (рис. 6, b). При b < 0,01 она не заметна на рис. 6, b, но переход к шкале lga (рис. 6, d) позволяет увеличить участок малых скоростей и увидеть эту полку (и точку перегиба) на всех графиках w* (a). На рис. 6, c, приведены те же кривые течения s*(a), что и на рис. 6, а, но в шкалах lgs*–lga.

На рис. 7, а , приведены графики зависимости от a обезразмеренной кажущейся вязкости ц( a )/п0 = = Т * /(vn0) = s * (a )/ a , порожденные теми же моделями с фиксированными МП а = 2 , в = 1 и тремя МФ вида (5), что и на рис. 4–6 (сплошные, штриховые и пунктирные линии), для шести значений b = 10 - 12;10 - 6; 10 - 3 ; 0,01; 0,1; 1 (голубые, черные, зеленые, красные, синие и желтые кривые). Зависимость от скорости сдвига ν получается сжатием вдоль горизонтальной оси.

b

Рис. 6. а , b - зависимости s * ( a ) и w * ( a ) от параметра a =V n0/T c (скорости сдвига) порожденные моделями с фиксированными

МП а = 2 , в = 1 и теми же тремя МФ вида (5), что и на рис. 4 и 5 (сплошные, штриховые и пунктирные линии), для шести

d

значений b = 10 12;10 6;10 3 ;0,01;0,1;1 (голубые, черные, зеленые, красные, синие и желтые кривые); c - те же кривые течения s * ( a ) в шкалах lg s * – lg a ; d – зависимости w * от lg a

Fig. 6. a , b - dependences of s * ( a ) and w * ( a ) on parameter a = V n0/T c (shear rate) generated by models with fixed material parameters а = 2 , в = 1 and the same three material functions of type (5) as in Fig. 4 and 5 (solid, dashed and dotted lines), for six values b = 10 12;10 6;10 3 ;0.01;0.1;1 (blue, black, green, red, blue and yellow curves); c - the same flow ranges s * ( a ) in ranges lg s * - lg a ; d – dependences of w * on lg a

Как доказано выше, для любых МП и МФ функции ц( a ) убывают и стремятся к общей асимптоте ц = 0 при а ^ ж , а с ростом МП b вязкость убывает (кривые μ( a ) смещаются ниже). На кривых μ( a ) с малыми b заметен горизонтальный начальный участок (участок ньютоновского поведения среды). Переход к шкале lg a (рис. 7, b ) позволяет увидеть эту полку (и точку перегиба) на всех графиках μ( a ) при достаточно малых скоростях сдвига; с уменьшением b этот участок удлиняется, а выход на асимптоту ц = 0 замедляется.

b безразмерной кажущейся вязкости порожденные моделями с

Рис. 7. Графики

ц(a)/n0 = s*(а)/ а , фиксированными МП а = 2 , в = 1 и теми же тремя МФ вида (5), что и на рис. 4–6 (сплошные, штриховые и пунктирные линии), для шести значений b = 10-12;10-6;10-3;0,01;0,1;1 (голубые, черные, зеленые, красные, синие и желтые кривые);

b – зависимости μ /η0 от lg a

-

Fig. 7. Graphs of dimensionless apparent viscosity ц( a )/n0 = s * (а )/ a generated by models with fixed material parameters а = 2 and в = 1 and the same three material parameters of type (5) as in Fig. 4-6 (solid, dashed and dotted lines) for six values b = 10 - 12;10 - 6;10 - 3;0.01;0.1;1 (blue, black, green, red, blue and yellow curves); b) dependences of μ /η0 on lg a

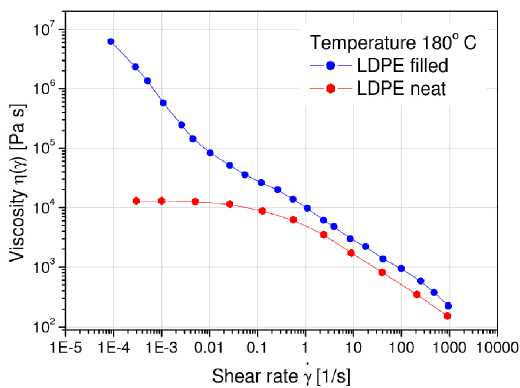

Кривые течения и вязкости, порожденные ОС (1), (3), (4), качественно воспроизводят типичные свойства экспериментальных кривых разных сред (растворов и расплавов полимеров, дисперсных и коллоидных систем, нанокомозитов с эластомерной матрицей, паст) [1–52; 61–65] – см. рис. 1, 2 для суспензий и нанокомпозитов и рис. 8, 9 для расплавов и растворов.

b

Рис. 8. Кривые вязкости расплавов: а – полиэфирэфиркетона разных марок при температуре 400 °С; b – полиэтилена низкой плотности и дисперсно-наполненного ПНП при температуре 180 °С

-

Fig. 8. Melt viscosity curves: a – polyetheretherketone of different grades at a temperature of 400 °C, b – low-density polyethylene and dispersed-filled LDPE at a temperature of 180 °C

0.5

На рис. 8, а , приведены кривые вязкости расплавов полиэфирэфиркетона разных марок при температуре 400 °С [84], на рис. 6, b – расплавов полиэтилена низкой плотности и дисперсно-наполненного ПНП при температуре 180 °С. Наполнение повышает вязкость расплава при малых скоростях сдвига, сужает диапазон линейности (постоянства вязкости), эти эффекты зависят от концентрации наполнителя, размера и формы его частиц, интенсивности взаимодействий между ними. На рис. 9, а , приведены кривые вязкости расплавов расплава полиэтилена низкой плотности при разных температурах [85], на рис. 9, b , – кривые вязкости растворов тройных сополимеров на основе полиакрилонитрила (10 %) при разных температурах (кривые 1 , 5 , 9 – при 20 °С, 2 , 6 , 10 – при 40 °С, 3 , 7 , 11 – при 60 °С, 4, 8, 12 – при 80 °С) [86].

a

b

Рис. 9. Кривые вязкости: а - расплавов расплава полиэтилена низкой плотности при разных температурах, b - растворов тройных сополимеров на основе полиакрилонитрила (10 %) при разных температурах

-

Fig. 9. Viscosity curves: a - low-density polyethylene melts at different temperatures, b - solutions of ternary copolymers based on polyacrylonitrile (10%) at different temperatures

Зависимости w * (a ) модели со степенными зависимостями (4) (рис. 6, b , d) качественно мало отличаются от модели (1)-(3) с теми же МФ g , но w * ( a ) медленнее стремится к асимптоте w * = 0 при а ^ ^ . Существенное отличие кривой течения s * (а ) модели со степенными зависимостями (4) от модели (1)-(3) с экспоненциальными n( w ) и G ( w ) - свойство s * / а ^ 0 при а ^^ (а не s * /а ^ 1), т.е. гораздо более медленный рост, отсутствие асимптоты при а ^ ^ и нулевой предел ц ^ = 0 (а не ц „ = п0 > 0). Кривые течения s * ( а ) модели (1)-(3) с МФ (5) обладают наклонной асимптотой, параллельной прямой s = а и лежат выше этой асимптоты (в отличие от рис. 6, а ). Это еще один индикатор применимости первого или второго вариантов модели, удобный для проверки по данным испытаний материала.

Теорема о свойствах равновесных напряжения, структурированности и вязкости

Подытожим основные доказанные выше свойства точки равновесия системы уравнений (6), (7).

ТЕОРЕМА. Пусть а , b , a, c , n0, G 0 > 0 , в > 0 и функция g ( s ) непрерывна и кусочно дифференцируема при s > 0 , не убывает, g (0) = 1 и g ( +~ ) = +~ . Тогда система дифференциальных уравнений (6), (7) имеет в области {( s , w )| s > 0, w е (0;1)} единственную точку равновесия ( s * , w * ) , она удовлетворяет системе (10) , зависит лишь от трех параметров а , а = v p0/T c и b = k 2/ k 1 (и не зависит от c , в , G0) и всегда лежит в области 0 < s * < а & 0 < w * < 1 (и даже в более узкой области aF ( а )а < s * < а (1 + b ) - а & F ( а ) < w * < 1/(1 + b )), а функции s * ( а , b ,а) , w * ( а , b ,а) , а , b , а > 0 , и кажущаяся вязкость р ( а , b , а) (см. (12)) обладают следующими свойствами:

-

1) существуют пределы s * (а , b , а) и w * ( а , b , а) при а ч+ 0 и а ^ ^ (т.е. при v ^ 0 и V ^ ^ ):

s * (0 + ) = 0 , w * (0 + ) = (1 + b ) - 1 и s * ( +^ ) = +“ ; w * ( +^ ) = 0 , s * /а ^ 0 при а ^ ^ ;

-

2) функции s * (а , b ,а) и w * ( а , b ,а) монотонны по каждому из аргументов в области а , b , а > 0 ;

-

3) s * и w * убывают по параметру b, д s * / д b = - а а w *1+1 g ( s * ) / (1 + ab а w *1+1 g '( s * ));

-

4) функция s * (а , b ,а) убывает по а на интервале а > 0 , а w * ( а , b , а) возрастает по а ;

-

5) равновесное напряжение s * (а , b ,а) - возрастающая функция параметра а ( и скорости сдвига v, и МП П 0) на интервале а > 0 , а равновесная структурированность (10) убывает по а и по v, производные s * и w * по а выражаются формулами (15) и (14);

-

6) кажущаяся вязкость ц( а , b , а) монотонно убывает по b, а и а и существуют пределы ц( а ) при а ^ + 0 и а ^ ^ : ц0 = п0 (1 + b ) - а < п0 и ц ^ = 0 (максимальная и минимальные вязкости);

-

7) пределы равновесной вязкости (12) , производных напряжения и структурированности при а ^ + 0 и а ^^ (т.е. при v^ 0 и v^^ ) и начальный угол наклона s' * (0 + ) реологической кривой s * (а ) выражаются формулами (18),(19);

-

8) время релаксации модели (1), (3), (4) T ( w ) = T 0 w а - в , T0 = п0/ G0, возрастает с ростом w и меняется в диапазоне (0; T0 ] ; равновесное время релаксации T * = T0 w *1 - в , возрастает по w * и имеет тот же тип монотонности, что и w * по всем параметрам; T * убывает с ростом скорости сдвига, при а ^ + 0 T * ^ T 0(1 + b ) - (а - в) , а при а ^ ~ T * ^ 0 .

Заключение

Сформулирован новый вариант нелинейного определяющего соотношения для описания сдвигового течения тиксотропных вязкоупругопластичных сред учитывающего взаимное влияние процесса деформирования и эволюции структуры (кинетики ее образования и разрушения), предложенного ранее в [54]. Зависимости вязкости и модуля сдвига от текущей структурированности w ( t ) задаются теперь двумя степенными функциями вместо экспоненциальных η( w ) и G ( w ). В одноосном случае модель (1), (3), (4) управляется неубывающей (кусочно-гладкой) материальной функцией и шестью положительными параметрами, как и модель (1)–(3), но система двух нелинейных дифференциальных уравнений для напряжения и структурированности, к которой она сведена, получается иной. Проведено аналитическое исследование ее математических свойств и характерных особенностей, доказаны существование и единственность точки равновесия ( s *, w *) этой системы, в общем виде исследованы зависимости ее координат от всех материальных параметров модели и от скорости сдвига при произвольной материальной функции (они задаются в неявной форме системой двух нелинейных уравнений (10)), доказано, что все эти зависимости монотонны.

Доказано, что новый вариант модели тоже приводит к возрастающей зависимости равновесного напряжения от скорости сдвига и к убывающей кривой ка- жущейся вязкости, отражающим типичные свойства экспериментальных кривых течения псевдопластиче-ских сред, но ряд качественных свойств этих кривых и фазовых кривых отличается от первого варианта модели. Самые существенные из этих отличий: 1) вязкость, модуль сдвига и время релаксации – возрастающие функции w, как и ранее, но при w ^ 0 стремятся к нулю, т.е. в предельном случае модель описывает некую жидкость с низкими структурированностью, вязкостью и модулем сдвига – в отличие от первого варианта модели с ненулевыми пределами; 2) совершенно иной тип зависимости точки равновесия (s*,w*) и величины D(a), определяющей тип точки равновесия, от параметра α (показателя в (4)); 3) качественно иная оценка для равновесного напряжения s*(a): s*(a) < a, вместо s*(a) > a (это простой для проверки индикатор применимости первого или второго вариантов модели); 4) иная асимптотика кривых течения и вязкости s* (a) и р(a) при a ^ ^ : как и в первом варианте модели s* ^ +^ и w* ^ 0, но теперь s*/a ^ 0 и р ^ 0, при a ^^ , вместо s*/a ^ 1 и р^ = п0 > 0. Поэтому новый вариант модели полезен как дополнение инструментария для моделирования течения разнообразных тиксотропных вязкоупругопластичных сред, различающихся поведением кривых течения и вязкости (а также кривых деформирования, релаксации, ползучести и восстановления).

Список литературы Вариант нелинейной модели течения тиксотропных вязкоупругопластических сред со степенной зависимостью вязкости и модуля сдвига от текущей структурированности

- Bingham, E.C. Fluidity and plasticity / E.C. Bingham. – N.Y., 1922.

- Reiner, M. Rheology / M. Reiner // Encyclopedia of Physics. – Vol. 6. – Berlin-Heidelberg: Springer, 1958. – Р. 434–550.

- Lodge, A.S. Elastic Liquids: An Introductory Vector Treatment of Finite-strain Polymer Rheology / A.S. Lodge. – London: Academic Press, 1964. – 389 р.

- Виноградов, Г.В. Реология полимеров / Г.В. Виноградов, А.Я. Малкин. – М.: Химия, 1977. – 440 с.

- Бибик, Е.Е. Реология дисперсных систем / Е.Е. Бибик. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 172 с.

- Larson, R.G. Constitutive Equations for Polymer Melts and Solutions / R.G. Larson. – Butterworth: Boston, 1988. – 364 р

- Leonov, A.I. Non-linear Phenomena in Flows of Viscoelastic Polymer Fluids / A.I. Leonov, A.N. Prokunin. – London: Chapman and Hall, 1994. – 475 p.

- Macosko, C. Rheology: Principles, Measurements and Applications / C. Macosko. – N.Y.: VCH, 1994. – 549 p.

- Rohn, C.L. Analytical Polymer Rheology / C.L. Rohn. – Munich: Hanser Publishers, 1995. – 314 р.

- Huilgol, R.R. Fluid mechanics of viscoelasticity / R.R. Huilgol, N. Phan-Thien. – Amsterdam: Elsevier,1997. – 487 p.

- Larson, R.G. Structure and Rheology of Complex Fluids / R.G. Larson. – New York: Oxford Press, 1999. – 387р

- Gupta, R.K. Polymer and composite rheology / R.K. Gupta. – N.Y.: Marcel Dekker, 2000. – 390 p.

- Tanner, R.I. Engineering rheology / R.I. Tanner. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 451 р.

- Han, C.D. Rheology and Processing of Polymeric Material, vols. 1–2 / C.D. Han. – Oxford: Oxford University Press, 2007.

- Graessley, W.W. Polymeric Liquids and Networks: Dynamics and Rheology / W.W. Graessley. – London: Garland Science, 2008.

- Denn, M.M. Polymer Melt Processing / M.M. Denn. – Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

- Kamal, M. Injection Molding Fundamentals and Applications / M. Kamal, A. Isayev, S. Liu. – Munich: Hanser, 2009.

- Leblanc, J.L. Filled Polymers / J.L. Leblanc. – Boca Raton: CRC Press, 2010.

- Malkin, A.Y. Rheology: Conceptions, methods, applications (2-nd Ed.) / A.Y. Malkin, A.I. Isayev. – Toronto, ChemTec Publishing, 2012. – 474 р.

- Mewis, J. Colloidal suspension rheology. Cambridge series in chemical engineering / J. Mewis, N. Wagner. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 393p.

- Barnes, H.A. Thixotropy – a review / H.A. Barnes // J. Non-Newtonian Fluid Mechanics. – 1997. – Vol. 70, no. 1-2. – P. 1–33.

- Direct Ink Writing of Three‐Dimensional Ceramic Structures / J.A. Lewis, J.E. Smay, J. Stuecker, J. Cesarano // Journal of the American Ceramic Society. – 2006. – Vol. 89. – P. 3599–3609.

- Direct ink writing of water-based C–SiC pastes for the manufacturing of SiSiC components / A. Held, G. Puchas, F. Müller, W. Krenkel // Open Ceramics. – 2021. – Vol. 5. – 100054.

- Teng, H.X. Modeling the thixotropic behavior of waxy crude / H.X. Teng, J.J. Zhang // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2013. – Vol. 52, no. 23. – P. 8079–8089.

- Bao, Y. Restart behavior of gelled waxy crude oil pipeline based on an elasto-viscoplastic thixotropic model: A numerical study / Y. Bao, J. Zhang // Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. – 2020. – Vol. 284. – 104377.

- Owens, R.G. A new microstructure-based constitutive model for human blood / R.G. Owens // Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. – 2006. – Vol. 140, no. 1-3. – P. 57–70.

- Малкин, А.Я. Современное состояние реологии полимеров: достижения и проблемы / А.Я. Малкин // Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 2009. – T. 51, № 1. – C. 106–136.

- Malkin A.Ya. Non-Newtonian viscosity in steady-state shear flows / A.Ya. Malkin // J. Non-Newtonian Fluid Mechanics. – 2013. – Vol. 192. – P. 48–65.

- Kulichikhin, V.G. The Role of Structure in Polymer Rheology: Review / V.G. Kulichikhin, A.Y. Malkin // Polymers. – 2022. – 14. – 1262. – P. 1–34. DOI: 10.3390/polym14061262

- Modeling the rheology of thixotropic elasto-visco-plastic materials / S. Varchanis, G. Makrigiorgos, P. Moschopoulos, Y. Dimakopoulos, J. Tsamopoulos // Journal of Rheology. – 2019. – Vol. 63, no. 4. – P. 609–639.

- Oldroyd, J.G. Non Newtonian effects in steady motion of some idealized elastico-viscous liquids / J.G. Oldroyd // Proc. Roy. Soc. London. Ser. A. – 1958. – Vol. 245. – P. 278–297.

- Coleman, B.D. Viscometric flows of non-Newtonian fluids. Theory and experiment / B.D. Coleman, A. Makrovitz, W. Noll. – Springer: Berlin – Heidelberg – New York, 1966. 130 р.

- Leonov, A.I. Non-equlibrium thermodynamics and rheology of viscoelastic polymer melts / A.I. Leonov // Rheol. Acta. – 1976. – Vol. 15. – P. 85–98.

- Столин, А.М. К теории сверханомалии вязкости структурированных систем / А.М. Столин, С.И. Худяев, Л.М. Бучацкий // Докл. АН СССР. – 1978. – Т. 243, № 2. – С. 430–433.

- К теории процесса структурных превращений в текучих системах / Л.М. Бучацкий, Г.Б. Манелис, А.М. Столин, С.И. Худяев // Инженерно-физический журнал. – 1981. – Т. 41, № 6. – С. 1032–1039.

- Giesekus, H. A simple constitutive equation for polymer fluids based on the concept of deformation dependent tensorial mobility / H. Giesekus // J. Non-Newtonian Fluid Mech. – 1982. – Vol. 11, № 1. – P. 69–109.

- Brady, J.F. Microstructure of strongly sheared suspensions and its impact on rheology and diffusion / J.F. Brady, J.F. Morris // J. Fluid Mech. – 1997. – Vol. 348. – P. 103–139.

- Leonov, A.I. Constitutive equations for viscoelastic liquids: Formulation, analysis and comparison with data / A.I. Leonov // Rheology Series. – 1999. – 8. – P. 519–575.

- Verbeeten, W.M.H. Differential constitutive equations for polymer melt: the eXtended Pom-Pom model / W.M.H. Verbeeten, G.W.M. Peters // J. Rheol. – 2001. – Vol. 45, no. 4. – P. 821–841.

- Худяев, С.И. Пространственная неоднородность и автоколебания при течении структурированной жидкости / С.И. Худяев, О.В. Ушаковский // Матем. моделирование. – 2002. – T. 14, № 7. – C. 53–73.

- Stickel, J.J. Fluid Mechanics and Rheology of Dense Suspensions / J.J. Stickel, R.L. Powell // Annual Review of Fluid Mechanics. – 2005. – Vol. 37. – P. 129–149.

- Беляева, Н.А. Неоднородное течение структурированной жидкости / Н.А. Беляева // Матем. моделирование. – 2006. – Т. 18, № 6. – С. 3–14.

- Pokrovskii, V.N. The mesoscopic theory of polymer dynamics / V.N. Pokrovskii. – Springer, 2010. – 256 p.

- Mueller, S. The rheology of suspensions of solid particles / S. Mueller, E.W. Llewellin, H.M. Mader // Proc. R. Soc. A. – 2010. – Vol. 466, no. 2116. – P. 1201–1228.

- De Souza Mendes, P.R. A critical overview of Elastoviscoplastic thixotropic modeling / P.R. De Souza Mendes, R.L. Thompson // Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. – 2012. – Vol. 187–188. – P. 8–15.

- Larson, R.G. Constitutive equations for thixotropic fluids / R.G. Larson // J. Rheol. – 2015. – Vol. 59, no. 3. – P. 595–611.

- Shear Banding of Complex Fluids / T. Divoux, M.A. Fardin, S. Manneville, S. Lerouge // Annual Review of Fluid Mechanics. – 2016. – Vol. 48. – P. 81–103.

- Perspectives on viscoelastic flow instabilities and elastic turbulence / S.S. Datta, A.M. Ardekani, P.E. Arratia [et al.] // Physical Review Fluids. – 2022. – Vol. 7, 080701. – P. 1–80. DOI: 10.1103/PhysRevFluids.7.080701

- Fraggedakis, D. Yielding the yield stress analysis: A thorough comparison of recently proposed elasto-visco-plastic (EVP) fluid models / D. Fraggedakis, Y. Dimakopoulos, J. Tsamopoulos // Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. – 2016. – Vol. 236. – P. 104–122.

- Mesoscopic single and multi-mode rheological models for polymeric melts viscometric flows description / G. Pyshnograi, D. Merzlikina, P. Filip, R. Pivokonsky // WSEAS Transactions on Heat and Mass Transfer. – 2018. – Vol. 13. – P. 49–65.

- Oshmyan, V.G. Effect of structural transformation and non-linear plastic flow onto the small-strain deformations of semicrystalline polymers / V.G. Oshmyan, S.A. Patlazhan, Y. Rémond // Polym. Sci, Ser.A. – 2005. – Vol. 47. – P. 346–351.

- Patlazhan, S.A. Structure-sensitive mechanics of semicrystalline polymers prior to the yield point: a review / S.A. Patlazhan, Y. Rémond // J. Materials Sci. – 2012. – Vol. 47, no. 19. – P. 6749–6767. DOI: 10.1007/s10853-012-6620-y

- Time‐resolved small‐angle X‐ray scattering study of void fraction evolution in high‐density polyethylene during stress unloading and strain recovery / F. Addiego, S. Patlazhan, S. André [et al.] // Polymer International. – 2015. – Vol. 64, no. 11. – Р. 1513–1521. DOI: 10.1002/pi.4928

- Stolin, A.M. Nonlinear model of shear flow of thixotropic viscoelastoplastic continua taking into account the evolution of the structure and its analysis / A.M. Stolin, A.V. Khokhlov // Moscow University Mechanics Bulletin. – 2022. – Vol. 77, no. 5. – P. 127–135. DOI: 10.3103/S0027133022050065

- Хохлов, А.В. Точка равновесия и фазовый портрет модели течения тиксотропных сред, учитывающей эволюцию структуры / А.В. Хохлов // Вестник Московского университета. Сер. 1: Математика. Механика. – 2023. – № 4. – С. 30–39. DOI: 10.55959/MSU0579-9368-1-64-4-5

- Хохлов, А.В. Анализ свойств нелинейной модели сдвигового течения тиксотропных вязкоупругопластичных сред, учитывающей взаимное влияние эволюции структуры и процесса деформирования / А.В. Хохлов, В.В. Гулин // Физическая мезомеханика. – 2023. – Т. 26, № 4. – С. 41–63. DOI: 10.55652/1683-805X_2023_26_4_41

- Хохлов, А.В. Кривые течения и деформирования нелинейной модели сдвигового течения тиксотропных вязко-упругопластичных сред, учитывающей эволюцию структуры / А.В. Хохлов, В.В. Гулин // Вестник ПНИПУ. Механика. – 2024. – № 1. – С. 112–143. DOI: 10.15593/perm.mech/2024.1.10

- Khokhlov, A.V. Families of stress-strain, relaxation, and creep curves generated by a nonlinear model for thixotropic viscoelastic- plastic media accounting for structure evolution. Part 1. The model, its basic properties, integral curves and phase portraits / A.V. Khokhlov, V.V. Gulin // Mechanics of Composite Materials. – 2024. – Vol. 60, no. 1. – Р. 49–66. DOI: 10.1007/s11029-024-10174-6

- Khokhlov, A.V. Families of stress-strain, relaxation, and creep curves generated by a nonlinear model for thixotropic viscoelastic- plastic media accounting for structure evolution. Part 2. Relaxation and stress-strain curves / A.V. Khokhlov, V.V. Gulin // Mech. Compos. Mater. – 2024. – Vol. 60, no 2. – Р. 259–278. DOI: 10.1007/s11029-024-10197-z

- Khokhlov, A.V. Families of stress-strain, relaxation, and creep curves generated by a nonlinear model for thixotropic viscoelastic- plastic media accounting for structure evolution. Part 3. Creep curves / A.V. Khokhlov, V.V. Gulin // Mechanics of Composite Materials. – 2024. – Vol. 60, no. 3. – Р. 473–486. DOI: 10.1007/s11029-024-10204-3

- Polymer modified bitumen: Rheological properties and structural characterization / C. Rossi, A. Spadafora, B. Teltayev [et al.] // Colloids Surf. A Physicochem. Eng. Asp. – 2015. – 480. – P. 390–397.

- Asphalt binder micro-characterization and testing approaches: A review / M. Zhang, P. Hao, S. Dong, Y. Li, G. Yuan // Measurement. – 2020. – 151. – 107255–107269.

- Bitumen and bitumen modification: A review on latest advances / M. Porto, P. Caputo, V. Loise, E. Shanin, B. Teltayev, C. Rossi // Appl. Sci. – 2019. – 9. – 742. – P. 1–35.

- Исследование устойчивости битумов к пластическим деформациям при высоких температурах / И.В. Гордеева, Т.В. Дударева, И.А. Красоткина [и др.] // Нефтехимия. – 2023. – T. 63, № 3. – С. 314–328.

- Тяжелая нефть как эмульсия: состав, структура и реологические свойства / Н.М. Задымова, З.Н. Скворцова, В.Ю. Траскин, Г.П. Ямпольская, М.В. Миронова, Э.И. Френкин, В.Г. Куличихин, А.Я. Малкин // Коллоидный журнал. – 2016. – Т. 78, № 6. – С. 675–687.

- Соснин, О.В. Высокотемпературная ползучесть и сверхпластичность материалов / О.В. Соснин, Б.В. Горев, И.В. Любашевская // ПМТФ. – 1997. – Т. 38, № 2. – С. 140–145.

- Nieh, T.G. Superplasticity in metals and ceramics / T.G. Nieh, J. Wadsworth, O.D. Sherby. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1997. – 290 p.

- Padmanabhan, K.A. Superplastic Flow: Phenomenology and Mechanics / K.A. Padmanabhan, R.A. Vasin, F.U. Enikeev. – Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2001. – 363+XIX p

- Fundamentals and Engineering of Severe Plastic Deformation / V.M. Segal, I.J. Beyerlein, C.N. Tome, V.N. Chuvil’deev, V.I. Kopylov. – New York: Nova Science Pub. Inc., 2010. – 542 p.

- Zhilayev, A.P. Superplasticity and grain boundaries in ultrafine-grained materials / A.P. Zhilayev, A.I. Pshenichnyuk. – Cambridge: Cambridge Intern. Sci. Publ., 2010. – 330 p.

- Влияние размера зерна и структурного состояния границ зерен на параметры низкотемпературной и высокоскоростной сверхпластичности нано- и микрокристаллических сплавов / В.Н. Чувильдеев, А.В. Щавлева, А.В. Нохрин [и др.] // Физика твердого тела. – 2010. – Т. 52, вып. 5. – С. 1026–1033.

- Валиев Р.З., Жиляев А.П., Лэнгдон T.Дж. Объемные наноструктурные материалы: фундаментальные основы и применения. Эко-Вектор, 2017. 480 с.

- Ovid'ko, I.A. Review on superior strength and enhanced ductility of metallic nanomaterials / I.A. Ovid'ko, R.Z. Valiev, Y.T. Zhu // Progress in Materials Science. – 2018. – Vol. 94. – P. 462–540

- Шарифуллина, Э.Р. Обзор экспериментальных исследований структурной сверхпластичности: эволюция микроструктуры материалов и механизмы деформирования / Э.Р. Шарифуллина, А.И. Швейкин, П.В. Трусов // Вестник ПНИПУ. Механика. – 2018. – № 3. – С. 103–127.

- Трусов, П.В. Многоуровневые модели моно- и поли- кристаллических материалов: теория, алгоритмы, примеры применения / П.В. Трусов, А.И. Швейкин. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2019. – 605 с.

- Precipitation behavior and high strain rate superplasticity in a novel fine-grained aluminum based alloy / A.V. Mikhaylovskaya, A.A. Kishchik, A.D. Kotov [et al.] // Mater. Sci. Eng. A. – 2019. – Vol. 760. – P. 37–46.

- Microstructure Evolution, Constitutive Modelling, and Superplastic Forming of Experimental 6XXX-Type Alloys Processed with Different Thermomechanical Treatments / A.G. Mochugovskiy, A.O. Mosleh, A.D. Kotov, A.V. Khokhlov, A.V. Mikhaylovskaya // Materials. – 2023. – Vol. 16, no. 1. – 445. – P. 1– 18. DOI: 10.3390/ma16010445

- Хохлов, А.В. Нелинейная модель вязкоупругопластичности типа Максвелла: моделирование влияния температуры на кривые деформирования, релаксации и ползучести / А.В. Хохлов // Вестник Самарского гос. техн. ун-та. Сер. физ.-мат. науки. – 2017. – Т. 21, № 1. – С. 160–179. DOI: 10.14498/vsgtu1524

- Khokhlov, A.V. A Nonlinear Maxwell-Type Model for Rheonomic Materials: Stability under Symmetric Cyclic Loadings / A.V. Khokhlov // Moscow Univ. Mech. Bull. – 2018. – Vol.73, no. 2. – Р. 39–42. DOI: 10.3103/S0027133018020036

- Хохлов, А.В. Свойства диаграмм нагружения и разгрузки, порождаемых нелинейным определяющим соотношением типа Максвелла для реономных материалов / А.В. Хохлов // Вестник Самарского гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. – 2018. – Т. 22, № 2. – С. 293–324. DOI: 10.14498/vsgtu1573

- Khokhlov, A.V. Possibility to Describe the Alternating and Non-monotonic Time Dependence of Poisson’s Ratio during Creep Using a Nonlinear Maxwell-Type Viscoelastoplasticity Model / A.V. Khokhlov // Russian Metallurgy (Metally). – 2019. – No. 10. 956–963. DOI: 10.1134/S0036029519100136

- Хохлов, А.В. Индикаторы применимости нелинейной модели вязкоупругопластичности типа Максвелла со степенными материальными функциями и методики их определения / А.В. Хохлов // Вестник ПНИПУ. Механика. – 2023. – № 1. – С. 142–158. DOI: 10.15593/perm.mech/2023.1.14

- Khokhlov, A.V. Generalization of a nonlinear Maxwelltype viscoelastoplastic model and the simulation of creep recovery curves / A.V. Khokhlov // Mechanics of Composite Materials. – 2023. – Vol. 59, no. 3. – Р. 441–454. DOI: 10.1007/s11029-023-10107-9

- Сравнительный анализ свойств полиэфирэфиркетона отечественного и зарубежного производства / В.М. Гуреньков, В.О. Горшков, В.П. Чеботарев, Т.Н. Прудскова, Т.И. Андреева // Авиационные материалы и технологии. – 2019. – № 3 (56). – С. 41–47.

- Hertel, D. Flow of polyethylene melts within and into rectangular ducts investigated by laser-Doppler velocimetry. Thesis / D. Hertel. – Erlangen, 2008.

- Реологические свойства растворов тройных сополимеров на основе акрилонитрила, синтезированных разными методами / И.Ю. Скворцов, Р.В. Томс, Н.И. Прокопов, Е.В. Черникова, В.Г. Куличихин // Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 2018. – Т. 60, № 6. – С. 513–521.