Вариантность интерпретации палеонтологических нанообъектов при исследованиях методами сканирующей электронной микроскопии

Автор: Злобин А.А.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Палеонтология

Статья в выпуске: 4 (71) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140220046

IDR: 140220046

Текст статьи Вариантность интерпретации палеонтологических нанообъектов при исследованиях методами сканирующей электронной микроскопии

В современных геологических и биологических исследованиях часто применяется метод сканирующей электронной микроскопии (СЭМ), где в качестве инструмента используется электронный микроскоп, снабженный энергетическим спектрометром для проведения микрозондового химического анализа. Анализ микрофаунистиче-ских и палинологических остатков, захоронив-шихся в осадках вместе с терригенным материалом, проводится, как правило, после их извлечения из породы. Методики выделения микрофос-силий из вмещающего осадочного материала включают обработку кислотой, щелочью, промывку водой, центрифугирование и отделение в тяжёлой жидкости. Специалисты признают, что при такой обработке некоторые элементы органогенного детрита могут утрачиваться, и разрабатывают более щадящие способы извлечения, поэтому в настоящее время, кроме изучения в СЭМ отдельных экземпляров микрофоссилий представляются актуальными комплексные литологические, геохимические и палеонтологические исследования ископаемых остатков непосредственно в породе. Для этого от неё откалываются мелкие фрагменты и наклеиваются на шашечку, которая помещается в прибор для СЭМ после предварительного напыления неокисляющимся металлом или углеродом. Следует заметить, что при такой пробоподготовке вероятность нахождения палеонтологических нанообъектов прямо зависит от их содержания в породе, и на анализируемой поверхности часто наблюдаются только части микрофоссилий или их различные сечения. Однако перечисленные недостатки компенсиру- ются возможностью детального изучения строения и состава органогенного скелета (внутренних, внешних стенок) и минеральных включений в керогене, которые в разной степени разрушаются при обработке в химически агрессивных средах.

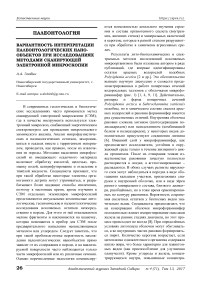

Результаты лито-биогеохимических и спектральных методов исследований ископаемых микроорганизмов были изложены автором в ряде публикаций, где впервые идентифицированы остатки красных водорослей подобных Polysiphonia arctica [2 и др.]. Это обстоятельство вызвало научную дискуссию о схожести продемонстрированных в работе поперечных сечений водорослевых талломов с оболочками микрофо-раминифер (рис. 1) [1, 4, 9, 11]. Действительно, размеры и форма поперечных сечений Polysiphonia arctica и Subtrochammina yatriensis подобны, но в химическом составе скелета красных водорослей и раковин фораминифер имеется ряд существенных отличий. Внутренняя оболочка раковин сложена хитином (азотсодержащим полисахаридом) или псевдохитином (комбинацией белков и полисахаридов), у некоторых видов дополнительно присутствуют соединения лигнина [6]. Внешний слой у микрофораминифер, как предполагают исследователи, устойчив в окружающей среде только в течение жизненного цикла организмов. После их отмирания тонкие известковистые раковинки зачастую полностью растворяются в осадке, а агглютинированные – распадаются. В обоих случаях реликты наружного слоя могут наблюдаться в породах в виде обогащения кальцием участков, прилегающих снаружи к внутренней оболочке, или в виде зёрен разного минерального состава, близкого диаметра, разобщённых, но в тоже время ориентированных по контуру раковинки. Вероятность сохранения скелетных остатков у бентосных видов значительно выше. Специалисты предполагают, что на консервацию оболочек микрофораминифер положительно влияет импрегнирование окислами железа на ранних стадиях диагенеза, но этот процесс происходит не всегда [8]. При определённых условиях литогенеза оболочки могут обугливаться, а во внутренних частях раковин формироваться пирит. Количество керогена возрастает, если цитоплазма одноклеточного организма содержала каплю жира, что более характерно для планктонных видов (как приспособление для улучшения плавучести). Кроме углерода и железа, концентрирующихся внутри, повышенные концентра- ции ванадия, кадмия, бария и марганца отмечаются во внешней известковой оболочке хорошо сохранившихся раковин [7, 12]. Установлено, что V и Cd извлекаются организмами из морской воды одновременно с кальцием и углекислотой в процессе формирования известкового покрытия. В его структуре ванадий присутствует в составе аниона HVO42-, кадмий образует твёрдый раствор с кальцием в форме катиона Cd2+. Барий также осаждается из окружающей среды, но распределяется, в основном, на поверхности раковины, создавая скульптурные элементы из витерита (BaCO3). Предполагается, что барий не может образовывать твёрдые растворы с кальцием из-за его большого ионного радиуса [7]. Механизм концентрирования фораминиферами Mn до сих пор обсуждается. Многие исследователи считают, что иловые воды, обогащённые этим элементом, внедряются в поры известковых раковин уже после их захоронения в осадке, то есть на стадии диагенеза.

Таким образом, остатки микрофораминифер в породах могут наблюдаться в виде реликтов внешней и/или внутренней оболочек, полностью или частично минерализованных, в составе которых кроме кальция наблюдаются повышенные содержания V, Cd, Ba, Mn и Fe. Тогда как для фрагментов красных водорослей подобных Polysiphonia arctica характерны включения соединений Br, Zn, Cu, Ni и Fe [3]. Автором ранее отмечалось, что строение водорослей рода Polysiphonia (семейство Rhodomelaceae) способствует сохранению и консервации органического вещества, заключённого в клетках (сифонах), под плотными слизистыми оболочками, сложенными пектиновыми и гемицеллюлозными компонентами, нередко с известковой примесью. Эти организмы являются богатым источником бромфенолов нескольких структурных типов [10]. В течение жизни они накапливают микроэлементы, инкрустируя солями бромфенолов клеточные стенки, иногда присоединяя металлы. Концентрирование происходит в результате создания прочного каркаса, когда синтезируются феноляты – продукты замещения в фенолах атома водорода (из гидроксильной группы) металлом (Zn, Cu и др.). По данным Г.Н. Саенко в литоральных видах красных водорослей содержится Zn в количестве до 2,5 * 10-2% (на сухое вещество), это на один -два порядка выше по сравнению с концентрациями в раковинах фораминифер (планктонных и бентосных, соответственно) [5].

Рис. 1. Интерпретация палеонтологических нанообъектов: А – поперечное сечение таллома красной водоросли Polysiphonia sp. из верхнеюрских отложений Сибири [2], Б – схематичное строение таллома современной Polysiphonia arctica , В – фрагмент вертикальной стенки таллома Polysiphonia sp. из верхнеюрских отложений Сибири с многочисленными тонкими включениями вюрцита (белые точки), Г – микрофора-миниферы Subtrochammina yatriensis Nikitenko, sp. nov. из нижнемеловых отложений Западной Сибири (1 и 3 берриас, 2 – верхний валанжин) [4], Д – трохоспираль-ный тип микрофораминифер из раннетретичных отложений Индии [9].

При постседиментационных преобразованиях остатков водорослей, захоронившихся в осадках, металлы посредством биохемогенного синтеза связываются с серой, и в керогенистом веществе формируются сульфидные включения (рис. 1 А, В).

Сравнительный анализ, проведённый в данной работе, свидетельствует о повышении достоверности результатов при комплексном литобиохимическом исследовании палеонтологических нанообъектов. Без детального изучения химического состава ископаемые фрагменты водорослей были бы отнесены к внутренним оболочкам микрофораминифер.

Список литературы Вариантность интерпретации палеонтологических нанообъектов при исследованиях методами сканирующей электронной микроскопии

- Глузбар Э.А. Псевдохитиновые ископаемые «микрофораминиферы» в палинологических препаратах/Ископаемая фауна и флора Украины: материалы III сессии украинского палеонтологического общества. -Киев: Наукова думка, 1983. -С. 28-31.

- Злобин А.А., Москвин В.И., Злобина О.Н. Палеоэкологические реконструкции в верхнеюрском осадочном бассейне Западной и Средней Сибири по результатам лито-биохимических и спектральных методов исследования//Геология и минеральносырьевые ресурсы Сибири. -2016. -№ 4 (28). -С. 29-40.

- Злобин А.А. Распределение цинка, меди и никеля в осадочных отложениях верхней юры Западной и Средней Сибири/Минералогия, геохимия и петрография: материалы XXI международного научного симпозиума им. академика М.А. Усова «Проблемы геологии и освоения недр». -Томск: ТПУ, 2017. -Том 1. -С. 106-107.

- Лебедева Н.К., Никитенко Б.Л. Микрофитопланктон и микрофораминиферы опорного разреза нижнего мела Приполярного Зауралья//Геология и геофизика. -1998. -Том 39, № 6. -С. 799-820.

- Саенко Г.Н. Металлы и галогены в морских организмах. -М.: Наука, 1992. -200 с.

- Fhlaithearta S.Ni, Emst S.R., Nierop K.G.J, de Lange G.J., Reichart G.J. Molecular and isotopic composition of foraminiferal organic linings//Marine Micropalaeontology. -2013. -Vol. 102. -Р. 69-78.

- Lea D.W. Trace elements in foraminiferal calcite/Modern Foraminifera (Sen Gupta, B. K., ed.). Kluwer Academic Publishers: Printed in Great Britain, 1999. -Р. 259-277.

- Mišik M., Soták J. Microforaminifers a specific fauna of organic-walled foraminifera from the Callovian-Oxfordian limestones of the Pieniny Klippen Belt (Western Carpathians)//Geologica Carpathica. -1998. -Vol. 49, № 2. -Р. 109-123.

- Monga P., Kumar M., Joshi Y. Morphological variations and depositional processes of microforaminiferal linings in the early Tertiary sediments of northeastern and northwestern India//The Palaeobotanist. -2015. -Vol. 64. -Р. 129-138.

- Shoeib N.A., Bibby M.C., Blunden G., Linley P.A., Swaine, D.J., Wheelhouse R.T., Wright C.W. In-vitro cytotoxic activities of the major bromophenols of the red alga Polysiphonia lanosa and some novel synthetic isomers//J. Nat. Prod. -2004. -№ 67. -Р. 1445-1449.

- Stancliffe R.P.W. Microforaminiferal linings: Their classification, biostratigraphy and paleoecology, with special reference to specimens from British Oxfordian sediments//Micropaleontology. -1989. -Vol. 35, № 4. -Р. 337-352.

- Terakado Y., Ofuka Y., Tada N. Rare earth elements, Sr, Ba, Fe, and major cation concentrations in some living foraminiferal tests collected from Iriomote Island, Japan: An exploration for trace element behavior during biogenic calcium carbonate formation//Geochem. J. -2010. -Vol. 44. -Р. 315-322.