Варианты первичного расщепления в верхнепалеолитических комплексах стоянки Тинит-1 (по данным ремонтажа коллекции 2009 года)

Автор: Анойкин А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521508

IDR: 14521508

Текст статьи Варианты первичного расщепления в верхнепалеолитических комплексах стоянки Тинит-1 (по данным ремонтажа коллекции 2009 года)

В последние десятилетия среди методов изучения палеолитических индустрий все большее внимание уделяется методу ремонтажа, как позволяющему наиболее полно реконструировать все этапы первичной утилизации каменного сырья в пределах конкретного памятника [Славинский, Рыбин, 2007; Усик, 2009; Ve^^el^^ky, 2008]. Кроме того, именно ремонтаж дает возможность максимально точно определить используемые техники расщепления, т.к. некоторые морфологически идентичные типы сколов, значимые для культурно-хронологической идентификации палеолитических индустрий, могут быть получены в ходе использования различных «операционных цепочек», являясь в одних случаях целью расщепления, а в других - техническими сколами или случайным продуктом. К сожалению, в виду особенностей функционирования палеолитических стоянок и специфики их дальнейшего существования как археологических объектов, далеко не всегда у исследователей имеется возможность применить этот метод для анализа конкретной каменной индустрии.

Стоянка Тинит-1 расположена в южной части Приморского Дагестана и является многослойным объектом, материалы которого относятся к финалу среднего - верхнему палеолиту [см. статью Анойкин и др. в этом сборнике]. Каменные артефакты на памятнике залегают in situ на нескольких уровнях (в настоящий момент зафиксировано 11 археогоризонтов (а.г.)). Имеющийся комплекс данных позволяет предполагать, что они являются свидетельством нескольких кратковременных эпизодов посещения данного места первобытным человеком, связаны с осуществлением охотничьей деятельности и сопровождались разовыми эпизодами обработки каменного сырья. В результате применения метода ремонтажа для части а.г. была получена серия сборок разной степени сложности, как демонстрирующих весь цикл первичного расщепления, так и отражающих один технологический этап. Также есть большое количество отдельных сколов восстановленных из двух и более фрагментов. Наиболее показательные в этом плане материалы получены из а.г. 2 и 4. Их общая коллекция (2007-2009 гг.) на настоящий момент насчитывает 89 и 117 предметов соответственно, при- чем более 50% их собраны в складни (без учета чешуек и осколков). Всего получено 6 представительных сборок включающих от 9 до 35 элементов. В материалах 2009 г. представлены 3 из них.

Наиболее полные последовательности восстановлены для а.г. 2 (верхний палеолит) и позволяют реконструировать все основные этапы расщепления.

Сборка 1 (рис. 1): Первоначальной заготовкой является округлый удлиненный кремневый желвак, которому усечением с двух сторон придана уплощенная плиткообразная форма. Предварительная подготовка желвака проводилась, видимо, непосредственно на выходах сырья (верхнемеловой известковый массив в 1,5–2 км от стоянки). В начале регулярного расщепления поперечным ударом у заготовки была удалена верхняя часть (около 1/3 объема). После этого, используя полученную поверхность как плоскость ударной площадки, с ядрища была произведена большая серия последовательных снятий в рамках единого цикла, без какого-либо оформления фронта скалывания и без дополнительной подправки ударной площадки, латералей и других частей нуклеуса. Снятия производились в одном направлении от ребра образованного в ходе предварительной подготовки плоскости желвака и его естественного края. При этом зоной скалывания являлась смещающаяся в ходе утилизации выпуклость образующаяся плоскостью фронта и краем негатива предыдущего скола. Общий цикл утилизации подразделяется на несколько однотипных коротких серий, когда после скалывания нескольких последовательных снятий расщепление

вновь начиналось от ребра нуклеуса. Несмотря на отсутствие признаков подготовки и переоформления ядрища в ходе регулярного расщепления, стоит отметить элементы подправки карниза (мелкие заломы и забитости в приплощадочной зоне) у части сколов на последних этапах утилизации нуклеуса. Практически все сколы имеют удлиненные пропорции, но правильных пластин нет. Тем не менее, можно считать, что техника расщепления была направлена, в первую очередь, на получение пластинчатых форм. Так как ядрище восстанавливается практически полностью, за исключением одного крупного скола, можно предполагать, что в процессе расщепления не было получено заготовки с требуемыми характеристиками или нужной заготовкой был отсутствующий скол (не отличающийся по характеристикам от некоторых, имеющихся в сборке.

Сборка 2 (рис. 2): Заготовкой служил массивный уплощенный удлиненно-треугольный кусок кремня, на поверхности которого читаются негативы крупных сколов, свидетельствующих о предварительном оформлении желвака. Видимо, на стоянку заготовка была принесена уже в подготовленном виде, о чем свидетельствует отсутствие в материалах а.г. 2 сколов оформления, а также более сглаженный характер ребер негативов снятий, находящихся вне рамок утилизационной последовательности реконструируемой на стоянке. Фронт ядрища размещен на торцевой поверхности основания «треугольника», а ударные площадки - на узких прилегающих плоскостях. Общий цикл утилизации ядрища, в целом, совпадает с реконструирован-

ным для сборки 1. Расщепление велось «от ребра» ядрища, несколькими короткими сериями, с последовательным возвращением к начальной точке скалывания. Признаки дополнительного оформления фронта скалывания, латералей и ударных площадок отсутствуют. Интересно, что в отличии от сборки 1, после завершения нескольких серий снятий направление расщепления изменялось на встречное, а ударная площадка переносилась на противолежащую плоскость ядрища при сохранении единого фронта. Данные ремонтажа и анализ огранки дорсалов сколов позволяет предполагать, что направление скалывания изменялось как минимум дважды в процессе расщепления на этом участке нуклеуса. Также можно отметить, что на сколах отсутствуют признаки подработки приплощадочной зоны. Практически все сколы имеют удлиненные пропорции и прямоугольную форму, в том числе, есть и правильные пластины.

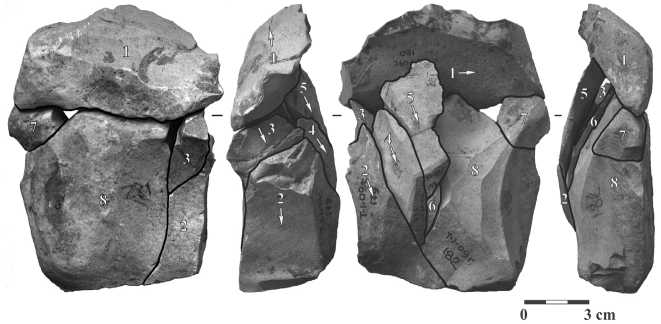

Археологические материалы а.г. 4 (верхний палеолит) также позволяют применить к ним метод ремонтажа. Полученная по коллекции 2009 г. сборка включает 9 элементов, однако, отражает весь цикл первичного расщепления.

Сборка 3 (рис. 3): Заготовкой служил уплощенный брусковидный обломок окремненного известняка, с выветрелой поверхностью и сглаженными ребрами. Процесс расщепления начался с оформления крупным сколом прямой вспомогательной ударной площадки на одном из продольных торцов заготовки, о чем свидетельствуют негативы на элементах 1 и 2 сборки. С полученной площадки по короткому торцу от ребра обломка произведено несколько последовательных удлиненных тонких снятий, оформивших плоскость основной площадки, угол которой к фронту составил 50º–60º. После чего было начато регулярное расщепление с широкой плоскости заготовки, в виде серии из 2–3 удлиненных сколов, частично удаливших желвачную корку с фронта скалывания. Следующий цикл утилизации начал-

ся с переоформления ядрища. Крупным поперечным сколом (элемент 1) была выполнена новая ударная площадка, в целом повторяющая характер и угол к фронту предыдущей. После этого, двумя краевыми сколами (элементы 2 и 3) убран участок с заломами и образована ровная, скошенная к основанию латеральная плоскость. В дальнейшем от образованного ребра (латераль-фронт) выполнялись однотипные серии из нескольких снятий с последовательным возвращением расщепления в начальную точку. Можно отметить элементы подправки карниза (мелкие заломы и забитости в при-площадочной зоне) у двух сколов на последних этапах утилизации нуклеуса. Практически все сколы имеют удлиненные пропорции и прямоугольную форму, хотя правильных пластин среди них нет.

Таким образом, основным вариантом расщепления камня в верхнепалеолитических горизонтах Тинита-1, по данным ремонтажа, была своеобразная техника, когда для расщепления использовались удлиненные уплощенные заготовки, как естественные, так и специально подготовленные, с наличием ровных торцевых поверхностей. Начальным этапом утилизации служила подготовка прямой ударной площадки одним крупным снятием, после чего с полученной плоскости производилось скалывание краевых технических снятий, для придания начальной выпуклости фронтальной плоскости нуклеуса. Далее происходила реализация небольших серий удлиненных заготовок, также без предварительной подправки элементов ядрища. При этом зоной скалывания являлась смещающаяся в ходе утилизации выпуклость, образованная плоскостью фронта и краем негатива предыдущего скола. Общий цикл подразделяется на несколько однотипных коротких серий, когда после скалывания нескольких последовательных снятий расщепление вновь начиналось от ребра нуклеуса. В некоторых случаях ударная площадка и фронт скалывания переносились (переоформление или смена плоскости), однако, общая концепция утилизации объема ядрища не изменялась.