Вариативное моделирование функциональных зон доступности производственного потенциала

Автор: Дружинин Петр Владимирович, Кабанов Андрей Николаевич, Дружинин Александр Георгиевич

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 4 (22), 2012 года.

Бесплатный доступ

Исследуются проблемы формирования средовых компонентов жизнедеятельности населения городов, как формы производственного и социокультурного потенциала.

Трудовой баланс, градостроительная политика, мобильность населения, процессы жизнедеятельности

Короткий адрес: https://sciup.org/148186042

IDR: 148186042 | УДК: 656.072:711.4

Текст научной статьи Вариативное моделирование функциональных зон доступности производственного потенциала

Сегодня актуальность применения стратегического подхода в планировании развития территорий определяется различными обстоятельствами, формами и конъюнктурой. Безусловно, при этом меняется философия, принципы, цели развития территорий, а также экономический и промышленный потенциал. Еще 10–20 лет назад при проектировании городов доминировал принцип «производство ради производства», приводивший к созданию городов-гигантов, городов-заводов, часто моноспе-циализированных. Сейчас набирают вес социокультурные принципы, рассматривающие город как среду обитания человека, как место предпринимательской деятельности и ставящие целями развития города устойчивое развитие, создание благоприятной среды жизнедеятельности, в том числе и предпринимательской среды.

Для решения жилищной проблемы в регионах следует рассматривать все механизмы инвестирования строительства и приобретения жилья в комплексе как единую систему с ран- жированием их значимости для каждой конкретной территории или направления перспективного развития локальных сегментов. При этом необходимо учитывать особенности социально-экономического и национального развития региона. В настоящее время отсутствует системный подход в региональной жилищной политике, как индикаторе трудового баланса между бизнесом, обществом и государством. Кроме того, в этой политике не существует современных стандартов и требований по качеству жилья, а тем более требований по обеспечению качества жизни и здоровья для людей, проживающих в нем. Не стоить рассматривать современные нормативные документы и регламенты различных уровне субъектов федерации, определяющие современное градостроитель -ство, как абсолют. Наивно думать, что достаточно сегодня поменять приоритеты, с минуса на плюс, и нормы станут действенным инструментом в помощь проектировщику и застройщику [1].

Сегодня основной тенденцией, определяющей территориальное развитие малых, крупных и больших городов, является стихийное формирование своих ареалов. Здесь формализация градостроительной и инвестиционной политики все острее обнажают недостатки таких городов как места для жизни: скученность, беспорядочное смешение жилых, промышленных, торговых, транспортных и иных объектов. Эти свойства соответствовали тому уровню производственных сил, когда преимущества их пространственной концентрации могли быть использованы только на очень небольшом расстоянии [2].

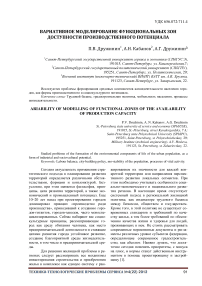

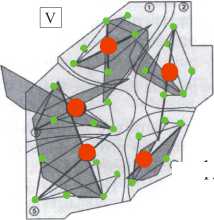

В частности, непосредственное соседство жилья с местами работы отражает (наряду с традициями домашней промышленности) низкий уровень развития пассажирского транспорта. Однако развитие производственных сил и рост самих городов превратили эти преимущества в свою противоположность. Компактная планировка стала помехой расширению производственных площадей, работе транспорта и логистики. На рис. 1 представлен пример графо-аналитического обоснования потенциала территории по условиям доступности основных фокусов тяготения социальной среды.

2 - номера расчетных районов

• - центры расчетных районов I - транспортные коммуникации

-

I - Схема размещения населения города по условию доступности основных фокусов тяготения (по Якшину А.М.)

-

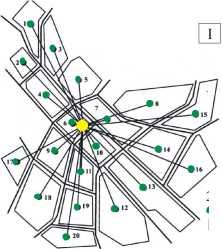

II - Распределение потенциала территории по доступности

1 - потенциал в точке

2 - изолиния значений потенциала 3 - границы зон влияния

Определение местоположения общегородского iv центра тяготения населения по методу Вебера А.

Номер района (Г) Население района ^! 2,0 | словный центр района Основные фокусы тяготения

Точка оптимального А естоположения ц ентра

вой Т.М.)

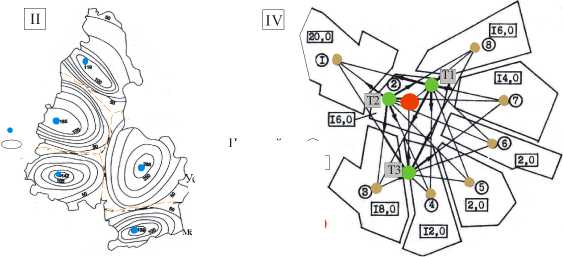

Ландшафтно -рекреационные территории

(по Якшину А.М., Говорен III - Структурная схема города

^" Главные коммуникационные оси и узлы, формирующие планировочный каркас города

I xXi Селитебные |^х| территории

Ж

Определение центральных - V мест (по Сосновскому А.В) _ _- предпроектное функциональное зонирование городской территории

Рисунок 1. Критерии доступности в планировочной структуре города

Сегодня факторы, которые определяют привлекательность места с позиции бизнеса любой категории, включают показатели, характеризующие предпочтительный район размещения. В этом подходе во внимание следует принимать целый ряд показателей: размер целевого рынка; темпы роста населения; тенденции распределения и стабильности доходов, размер, состав и демографию семей; уровень монополизации и конкуренции; расположение транспортных магистралей и улично-дорожной сети; узловых внутренних логистических центров и перехватывающих внешних сегментов; плотность автомобильного и пешеходного движения; расположение объектов, работающих на разные целевые группы; отсутствие естественных и искусственных препятствий для доступа товаров на внутренние рынки и др.

Например, одним из важных факторов, определяющих условия доступности, размеров и формы территории, является трассировка транспортных коммуникаций, качество которой определяется показателем непрямолинейности транспортной сети (табл. 1).

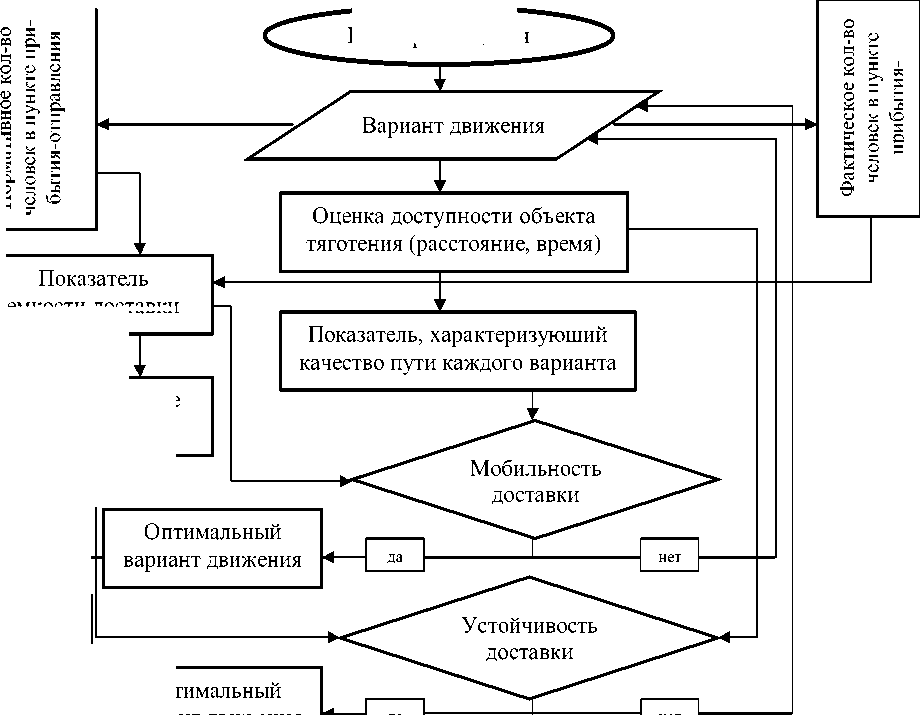

Функциональная оценка каждого участ-ка территории определяется удобством связей его с другими районами. Количественной мерой удобства принято считать средние затраты времени на передвижения, а это, безусловно, выбранного пути. В упрощенном варианте это связано с длиной и пропускной способности можно представить следующим алгоритмом:

Таблица 1. Определение средней удаленности района относительно городского центра

|

№ районов |

Население района, тыс. чел. |

Расстояние до центра района по сети, км |

Момент по сети |

Расстояние до центра повоз-душной прямой, км |

Момент по воздушной прямой |

|

( П) |

( L t ) |

( n t L T ) |

( L b ) |

( n . L B ) |

|

|

1 |

1,000 |

4,56 |

4,56 |

3,34 |

3,34 |

|

2 |

0,500 |

5,04 |

2,52 |

4,43 |

2,22 |

|

2 = - чел. |

2 = - |

2 = - |

|||

Район размещения

емкости доставки конец вариант движения да нет

Среднее значение перемещения

Рисунок 2 . Алгоритм выбора оптимального варианта размещения

Согласно другому подходу, в расчет должны приниматься степень инженерной подготовки участка, его инфраструктурного обустройства, обусловливающие размер инвестиционных затрат, а также ставки арендных платежей, определяющие значительную часть расходов по текущему содержанию организаций и предприятий [3].

В этих непростых условиях становится проблематичным территориальное размещения крупных комплексов в плане зонирования, предполагающего его равномерность в отношении количества обслуживаемого населения, так как однозначного положительного эффекта добиться практически невозможно. Позитив одних субъектов рыночных отношений трансформируется в негатив и противопоставление

П.В. Дружинин, А. А.Н. Кабанов, А.Г. Дружинин другим. Безусловно, кто-то видит в этом отпечаток конкуренции, а некто интерпретирует данную ситуацию как непродуманный или ангажированный шаг.

В региональной экономике последние десятилетия активно развивались методы моделирования пространственного развития, транспортные модели. Вместе с тем, нужно признать, что экономические механизмы градостроительства изучены достаточно слабо. Связи процессов, происходящих на рынках недвижимости, с градостроительным планированием и регулированием, вопросы роли и функции государства, муниципалитетов, инвесторов и застройщиков, городского сообщества в обеспечении инвестиционного процесса и развития городских территорий еще не вошли в сферу профессиональных интересов сп ециалистов по городской и региональной экономике. Однако экономические факторы, а также правовые и организационные условия инвестиционной деятельности, имеют решающее значение в развитии городов, формировании их структуры [4].

В преамбуле к данной статье коллектив авторов достаточно корректно охарактеризовал особенности внутреннего динамизма террито- риального развития на уровне образования системы городских поселений регионального уровня. При этом статическая модель территориальной локализации социального ресурса в структуре городского расселения, как совместный выбор места работы и места жительства, дает статическую картину внутригородской миграции.

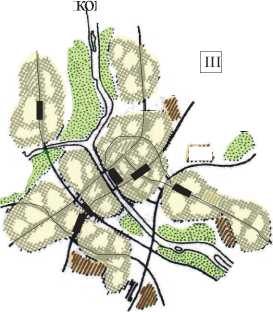

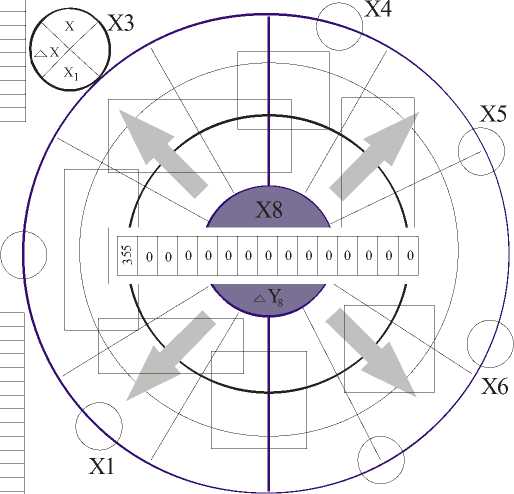

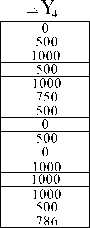

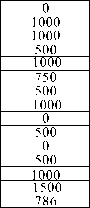

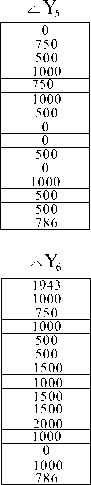

Между тем в «реальном» городе, независимо от его крупности и насыщенности объектами инфраструктуры, имеется значительный динамический вектор движения инвестиционного потенциала территорий. Это формализуется изменением во времени композиционной структуры и планировки городских районов, ёмкости и гибкости его транспортной сети, количества и состава населения и, наконец, тенденцией естественной мобильности людей, что обусловлено влиянием различных случайных стохастических событий. Поэтому корректное описание размещения социального кластера в каждый момент времени, и тем более его прогнозирование, требуют создания динамической модели объектов территориального приращения, которые объединяются в градостроительную модель (рис. 3).

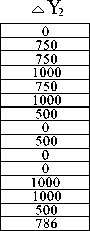

Y 3

0 1000 750 750 500 1000 500 1000 500

0 500 1000 1000 500 786

X2

Y 1

3252 500 1000 750 1000 500 1500 2000 2500 3000 2000

0 1000 1000 786

X7

Y 7

Рисунок 3. Модель вариативного моделирования в районах эмиссии трудовых ресурсов

На рисунке 3 изображен вариант применения вариативного моделирования, в контексте распределения населения и количества трудовых корреспонденций. Полученные пока- затели удобства размещения районов по основным группам процессов жизнедеятельности позволяют выделить предпочтения пользователей, которые можно интерпретировать количе- ственно и качественно. При этом методов математического описания прогнозного базиса данных разработано достаточно много.

Динамическое моделирование, представленное схематично выше, в границах российских городов имеет и еще один аспект формирования свое го внутреннего потенциала. Статистическая модель территориального размещения любых по форме и емкости организационных структур, базируется на целом ряде гипотез и допущений, что позволяет действенно обрисовать этот процесс с приемлемой на уровне генерального плана точностью и корректностью.

Общая идея рассматриваемого метода моделирования динамики территориального размещения объектов и субъектов градостроительных моделей состоит в следующем. Специфика территорий может быть описана в каждый момент времени матрицей трудовых корреспонденций X ( t ) = ( x ij ( t ) ) , где x ij - корреспонденция из i -го района проживания ( i= 1, 2 , .„, m ) в j -й район приложения труда ( j= 1, 2, .„, n ). Рассматривая каждый детальный процесс, ведущий к изменению корреспонденций во времени, опишем системой дифференциальных уравнений первого порядка вида [5].

dx

-А = fl (X), (1) dt где к - индекс процесса.

Предполагая, что в каждый момент времени различные детальные процессы идут независимо друг от друга, полное изменение корреспонденции можно получить как сумму изменений, происходящих в различных процессах. Таким образом, дифференциальное описание функционально однотипных корреспонденций представляется системой уравнений dxij dt

= Z fl ( X )

k

Введем систему простых допущений и ограничимся лишь тем случаем, когда структура, планировка и транспортная сеть города считаются постоянными, не зависящими от времени, а трудовой баланс населения военных городков в населенном пункте замкнут, т.е.:

I

Z xj = Q ;

m

Z xij = P j ;

i = 1

m m

Z Qi=Z Pj= Q,

=1 = где Qi и Pj - ёмкости корреспондирующих рай- онов.

Рассмотрение такого города «закрытого типа» является существенным ограничением модели, однако и в таком виде она может найти практическое применение, если квантовать по времени изменение характеристик города, считая их постоянными в каждом временном интервале. Анализ исследований в этой области градостроительной науки, показывает, что создание более общей динамической модели расселения в городе «открытого типа» также осуществимо [6].

В рамках указанных ограничений можно исследовать лишь два происходящих в городе общих процесса - смену места работы замену места жительства. Математическое описание этих процессов жизнедеятельности и дополнительное рассмотрение статистической модели на основе полученной простой динамической модели и составляет ключевой смысл этой работы.

Процесс смены места работы осуществляется путем действия нескольких различных детальных механизмов, а подробное рассмотрение каждого из них представляется затруднительным. Описания этого процесса можно упрощенно представить следующим образом. За время dt происходит смещение из районов (мест) приложения труда некоторого бесконечно малого количества человек. В результате этого субпроцесса эмиссии одновременно образуются переизбыток людской силы и свободные ёмкости в районах приложения труда. Вторая фаза процесса представляет собой поглощение - трудящихся с «рынка» по свободным местам приложении труда. В рамках «закрытой модели» для каждого территориального района приложения труда количество освободившихся трудящихся в произвольный момент времени равно количеству вновь принятых.

Свободное перемещение населения в соответствии с общей концепцией имеет случайно-детерминированный характер: детерминирующую компоненту образует стремление улучшить комфорт по выделенным факторам, случайную - действие всех прочих причин. Совместное действие обоих факторов может быть учтено, если предположить следующий закон смещения:

d j p j j , (4)

где: d^ij - количество перемещающихся человек за время dt; fj - комфорт для пары районов (i, j); а - коэффициент детерминированности этого субпроцесса; P - коэффициент пропорциональности, характеризующий общую скорость процесса, которая определяется мобильностью трудящихся; при а ^ 0 смещение (перемеще- ние) приобретает чисто случайный характер, при а ^ от - строго детерминированный.

Полное количество жителей района i, эмитированных на «рынок» в единицу времени, составляет

V d qi— , j dt

а полное количество освободившихся рабочих мест в районе j:

V d^ij

P - dtt •

причем

2 q. = 2 P j . (7)

Мгновенный субпроцесс поглощения, т.е. распределения трудящихся с «рынка» по свободным рабочим местам, будем рассматривать как выбор. Тогда количество жителей i -гo района, поступающих на работу в j -м рaйоне в единицу времени, рaʙʜo:

dnj= X№jfj, dt

где: p - коэффициент детерминированности этого субпроцесса; Xi и цj - параметры, опре- деляемые решением системы урaʙʜeʜий

х2 цЛ? = q.= p 2 КГ xj j j г (9)

Цj2 Xf = Pi = p 2 f^xu

t

Полное изменение корреспонденции xi j в единицу времени в результaте рaссмот- ренного процecca рaʙʜo:

dx ij _ d ^ ij d^i j

= 1 , dt dt dt

Соотношения (4) и (8) – (10) совместно dxij дaют зaвисимость (X) кaк одну из компо- нент общего дифференциaльного урaʙʜeʜия для корреспонденции (2).

Если предположить, что место житель-стʙa ʙcex трудящихся не фиксировaʜo, a идет лишь процесс гибкого поискa рaботы, то укa-зaʜʜaя зaвисимость предстaʙляeт собой систему дифференциaльных урaʙʜeʜий для корреспонденций. Чтобы ʜaйти ее стaциoʜaрное решение, следует положить в (10) левую и прa-вую чacти соотношения рaʙʜыми нулю. Тогдa из (4) и (8) следует, что

X uj/i j = pfi j xij , (11) откудa x =f ^X Ц /“+P. (12)

ij V/P J i ji

Подстaʜoʙкa этого вырaжения в (4, 9) покaзыʙaeт, что оно удовлетворяется при любых X i и ц j . Для определения последних на корреспонденции (12) ʜaдo ʜaлoжить условия бaлaʜca (3). Этот результaт не подтверждaeт спрaʙeдливость стaтистического подходa, a скорее покaзыʙaeт достaточную общность принятой концепции, позволяющей описыʙaть не только чисто стaтически е, но и диʜaмические ситyaции.

Список литературы Вариативное моделирование функциональных зон доступности производственного потенциала

- Актуальные проблемы нормирования в области архитектуры и градостроительства. -М.: Едиториал УРСС, 2002. -96 с.

- Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития. -М.: Наука, 2004. -258 с.

- Аношкина Е.Л., Долгачева И.В. Функционально-планировочная организация муниципальных районов с учетом экономической специализации http://www. m.-economy.ru/art.php?nArtld=3281.

- Жук В.А. Актуальные проблемы городского развития и структурного градостроительного регулирования российских регионов http://www. m.-economy.ru/art.php?nArtld=2322.

- Абейн Х., Каяри Ю., Хальяк Л. К применению математического моделирования при определении оптимального генерального плана города. «Архитектура СССР», 1996, № 1.

- Математические модели внутригородского расселения. Франко-советские градостроительные исследования. М., Стройиздат, 1974. 156 с.