Варка пищи в неолите плодородного полумесяца

Автор: Петрова Н.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования на Ближнем Востоке

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье приводится обзор информации о наличии варки пищи в неолите Плодородного Полумесяца. В период докерамического неолита предполагается варка в органических и каменных емкостях с помощью раскаленных камней. Очажные ямы с обожженными камнями зафиксированы в этот период в различных местах Ближнего Востока. В начальный период керамического неолита эта технология также могла использоваться. Первые керамические сосуды западной части Верхней Месопотамии содержат крупную намеренно добавленную минеральную примесь, что считается очень подходящим для использования изделий для приготовления пищи. Сосуды восточной части Верхней Месопотамии (периодов Протохассуны и Хассуны) изготовлены из глины с большой концентрацией известняка. Считается, что они не могли применяться для приготовления пищи, так как известняк разрушается при нагреве. Однако следы нагара и копоти на сосудах, наличие крышек, а также тот факт, что фрагменты керамики не разрушились после повторного обжига при температуре 850 °C, свидетельствуют об обратном. Возможно, сосуды подвергались дополнительной обработке для устранения отрицательного воздействия известняка. Таким образом, в период керамического неолита варка пищи происходила повсеместно.

Варка пищи, неолитическая керамика, плодородный полумесяц, протохассуна, хассуна, раскаленные камни, навоз

Короткий адрес: https://sciup.org/143179103

IDR: 143179103 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.30-43

Текст научной статьи Варка пищи в неолите плодородного полумесяца

( Nieuwenhuyse, Campbell , 2017) исследователи пытаются определить, какие конкретно сосуды использовались для этой цели. При этом не во всех культурах керамического неолита признается существование варки пищи. Например, есть мнение, что сосуды культуры Протохассуны и Хассуны Верхней Месопотамии не могли для этого использоваться ( Le Mière, Picon , 1998; 2003; Le Mière , 2009). Целью данного исследования является общий обзор информации о наличии варки пищи в неолите Плодородного Полумесяца, а также отдельное рассмотрение имеющихся свидетельств этого способа приготовления в культуре Протохассуны и Хассуны по материалам поселений Ярым-тепе I и телль Сотто.

Варка пищи в период докерамического неолита Плодородного Полумесяца

Известные на сегодняшний день глиняные сосуды докерамического неолита Ближнего Востока представляют собой либо большие сосуды- хранилища, либо достаточно разнообразные по форме, но очень небольшие по размеру изделия: см., например, Мурейбит ( Cauvin , 1974), Чаеню ( Özdoğan M., Özdoğan A. , 1993), Гандж Дарех ( Le Mière, Picon , 1998). На данный момент прямых подтверждений того, что они могли использоваться для варки пищи, нет.

Вероятно, варка или как минимум кипячение воды, производились в это время в емкостях из других материалов (органических или каменных). Этому есть косвенное подтверждение. В слоях различных памятников Плодородного Полумесяца зафиксированы многочисленные очаги в ямах, заполненные обожженными камнями, для которых предполагается, что они в раскаленном виде опускались в воду и таким образом производилось кипячение воды и варка пищи. Подобная технология варки фиксируется у обществ, стоящих на пороге появления керамики, не только на Ближнем Востоке ( Skibo et al. , 2009). Она также известна по многочисленным этнографическим примерам в Северной Америке, Африке и Папуа – Новой Гвинее ( Atalay , 2005. Р. 156).

Очаги с обожженными камнями существуют на территории Ближнего Востока очень длительный период: начиная с натуфийской культуры Леванта (XIII–X тыс. до н. э.) до начала периода керамического неолита (начало VII тыс. до н. э.) включительно. В период докерамического неолита они известны на поселениях Мурейбит, Кафер Хойюк (бассейн р. Евфрат) ( Miyake , 2016. 116) и Магзалия в восточной части Верхней Месопотамии ( Бадер , 1989. С. 27). На последнем открыто несколько очажных ям глубиной 62–70 см, заполненных камнями. При описании очажной ямы № 106 упоминается, что она прокалена, а в ее заполнении много мелких слегка обожженных известняковых камней (Там же). По материалам поселения Чатал-хуюк было также высказано предположение, что функцию камней могли выполнять обожженные глиняные шарики, использование которых предполагалось Дж. Меллартом в качестве пуль для пращи ( Atalay , 2005). Однако по результатам липидного анализа связь глиняных шариков с приготовлением пищи не подтвердилась ( Copley et al. , 2005. P. 174).

В период раннего керамического неолита подобные ямы известны на поселениях Салат Джами Яни в предгорьях Тавра ( Miyake , 2016. P. 116; 2017. P. 57) и Джармо в предгорьях Загроса ( Braidwood , 1983. Fig. 29). Подробное их описание приводится для поселения Салат Джами Яни, где в период раннего керамического неолита (фазы 1 и 2) были обнаружены более ста ямочных очагов. Эти кухонные принадлежности обычно имеют удлиненно-овальную форму переменных размеров. Стены ямы, как и камни, сильно прокалены. Кроме того, ямы были заполнены пеплом и древесным углем, используемым в качестве топлива. На ранних сосудах поселения Салат Джами Яни нет следов от соприкосновения с огнем на днище, зато отмечен нагар на внутренней поверхности сосуда, исходя из чего также предполагается варка с помощью горячих камней ( Miyake , 2016. P. 116; 2017. P. 57).

Варка пищи в период керамического неолита Плодородного Полумесяца

После появления керамических сосудов фиксируется много свидетельств того, что жители Плодородного Полумесяца начинают активно их использовать для приготовления пищи на огне, и этот вопрос (благодаря хорошей сохранности керамики – в отличие от предыдущих емкостей) рассматривается многосторонне. Исследователи активно пытаются выделять подобные изделия. Обычно они совмещают данные изучения их морфологии и другого дополнительного метода. Общепринятым является отнесение к посуде для варки высоких сосудов прямой (банки) или закрытой (горшки) формы, повсеместно известных начиная со времени появления керамики (обожженных глиняных сосудов) – начала VII тыс. до н. э. ( Cruells et al. , 2017; Hole et al. , 1969; Last , 2005; Nishiaki, Le Miere , 2005; и др.). Далее данные морфологии сопоставляются с результатами анализа следов использования в быту (потертостей), в огне (копоть) и оставшихся непосредственно от приготовления пищи (нагар). Например, подобные исследования производилось для керамики ярмук-ской культуры Южного Леванта (конец VII тыс. до н. э.) ( Vieugue et al. , 2016) и халафской керамики Турции (вторая половина VI тыс. до н. э.) ( Hopwood , 2013 Р. 184). Изучении форм сосудов на предмет их принадлежности к приготовлению пищи производилась для керамики позднеолитического поселения тепе Сараб, расположенного в горах Загрос, при сопоставлении их с данными этнографии индейцев ( Henrickson, McDonalds , 1983). Также изучались свойства примесей, добавлявшихся в формовочную массу сосудов ранней керамики западной части Верхней Месопотамии, в которых предполагалось приготовление пищи ( Le Mière, Picon , 1998; 2003; Le Mière , 2009). Очень распространенными стали попытки изучения содержимого сосудов с помощью анализа органических остатков ( Copley et al. , 2005; Gregg , 2009; Özbal , 2018; Nieuwenhuyse et al. , 2015).

Варка пищи в сосудах керамического неолита Верхней Месопотамии

М. Ле Мьер и М. Пикон связали появление варки пищи с самыми ранними керамическими сосудами начала VII тыс. до н. э., зафиксированными в западной части Плодородного Полумесяца – на территории Левантийского побережья, в западной части Верхней Месопотамии (Сирии и Юго-Восточной Турции). Это сосуды среднего размера с прямыми или немного округлыми стенками и ручками-ушками по бокам. Данные изделия содержат крупные искусственно добавленные минеральные примеси: дробленый кальцит и базальт ( Le Mière, Picon , 1998; 2003; Le Mière , 2009). По мнению исследователей, подобная примесь обладает наилучшими свойствами, необходимыми для сосудов, используемых для приготовления пищи. Однако отмечается, что дробленый кальцит требует постоянного контроля температуры, и, следовательно, керамика у населения западной части Плодородного Полумесяца изначально применялась для других целей (например, хранение). На основании этого делается вывод, что традиция добавления минеральных примесей в формовочную массу керамики и вместе с ними идея варки пищи пришли извне: от населения, происхождение керамики у которого было связано с приготовлением пищи ( Le Mière , 2009. Р. 77).

Подобные сосуды с минеральной примесью, как естественного, так и искусственного происхождения, обожженные в восстановительной среде, с характерными ручками-ушками продолжали использоваться до конца неолита в западной части Плодородного Полумесяца и в Центральной Анатолии в керамике «Dark Faced Burnished Ware (DFBW)» ( Balossi Restelli , 2006) и ее вариантах, например, «Dark Faced pattern burnished Ware» в Юго-Восточной Анатолии ( Tekin , 2007), «Amuqian Dark Faced Unburnished Ware» в Сиро-Киликии ( Özbal , 2018. Р. 102, 103) и др.

Однако существует мнение, что в восточной части Верхней Месопотамии с самого начала появления керамического неолита, т. е. в период Протохассу-ны (середина VII тыс. до н. э.), а также и в последующие периоды хассунской культуры (архаический и стандартный), пищу в сосудах не варили. Считается, что кальцинированные глины, использовавшиеся при их изготовлении, непригодны для изделий, применение которых предполагало длительное соприкосновение с огнем. Следовательно, керамика неолита восточной части Верхней Месопотамии (культуры Протохассуны и Хассуны), изготовленная из таких глин без специально добавленных минеральных примесей, не могла использоваться для варки пищи ( Le Mière , 2017. P. 14). Нужно пояснить, что при обжиге карбонатные включения в глине при температуре 400–700 °С1 начинают разлагаться и расширяться, что приводит к их взрыву. Разложение заканчивается при температуре 850–950 °С ( Матвеев , 1964. Р. 58; Rice , 1987. Р. 109; Лопатина , 2020).

Ответ на вопрос о том, подвергались ли сосуды подобной температуре при непосредственной установке их при приготовлении пищи в костер, насколько длительно и насколько это опасно с точки зрения разрушения сосуда с примесью известняка, требует дополнительных экспериментов. Однако надо отметить, что существуют способы борьбы с подобным поведением известняка. Разложение кальцита может быть замедлено при опускании раскаленного изделия в воду, добавлении соли в формовочную массу, а также обжиге сосудов в восстановительной атмосфере (Rice, 1987. Р. 81, 109). Последнее часто встречается в неолите западной части Верхней Месопотамии, в том числе в керамике с дроблеными карбонатными включениями (например, керамика «Early Dark Ware» на поселении Секер аль-Ахеймар (Seker al-Aheimar) (Le Mière, 2009. P. 74)).

Использование другого метода – опускания раскаленного изделия в воду (закаливание) при изготовлении керамики – хорошо известно по данным этнографии ( Бобринский , 1978. С. 216; Rice , 1987. Р. 109). До недавнего времени оно также использовалось в строительстве при производстве кирпича ( Матвеев , 1964. Р. 59). По данным экспериментов О. А. Лопатиной, за счет применения этого способа уменьшается вредное воздействие примеси известняка, ведущее к образованию «выколов» на стенках сосуда. При этом уменьшение разрушающего воздействия известняка тем более явно, чем меньше его размер (0,5–2 мм), даже при высокой концентрации. Кроме того, после помещения в воду известковые включения уменьшаются в размере, так как вымывается разложившая фракция СаО ( Лопатина , 2020. С. 67, 68). И, следовательно, они не представляют более опасности при повторном нагреве.

Варка пищи в сосудах культуры Протохассуны и Хассуны

Материалами для изучения вопроса о присутствии варки пищи в керамических сосудах у сообществ культур Протохассуны и Хассуны Верхней Месопотамии (середина VII – начало VI тыс. до н. э.) послужили фрагменты керамики, происходящие из памятников Ярым-тепе I ( Мунчаев, Мерперт , 1981; Merpert, Munchaev , 1993) и Телль Сотто ( Бадер , 1989; Bader , 1993). Были изучены фрагменты от 815 сосудов.

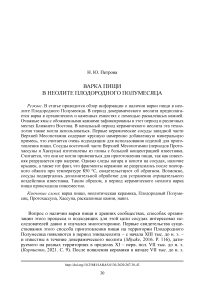

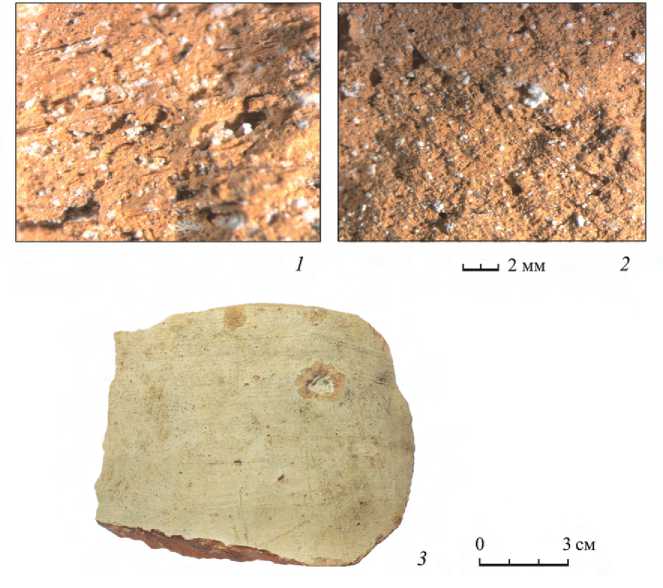

Данные о наличии нагара и копоти. На фрагментах сосудов периода Прото-хассуны и последующих периодов хассунской культуры указанных поселений, как на внутренней (рис. 1: 1б ), так и на внешней поверхности присутствует нагар разной степени сохранности, что оставляет мало сомнений в том, что данные изделия использовались для приготовления пищи. Изучение нагара с целью определения ингредиентов, использовавшихся для варки пищи, должно стать темой отдельного исследования. Также на внешней поверхности часто можно фиксировать следы копоти (рис. 1: 1а, 2–4 ).

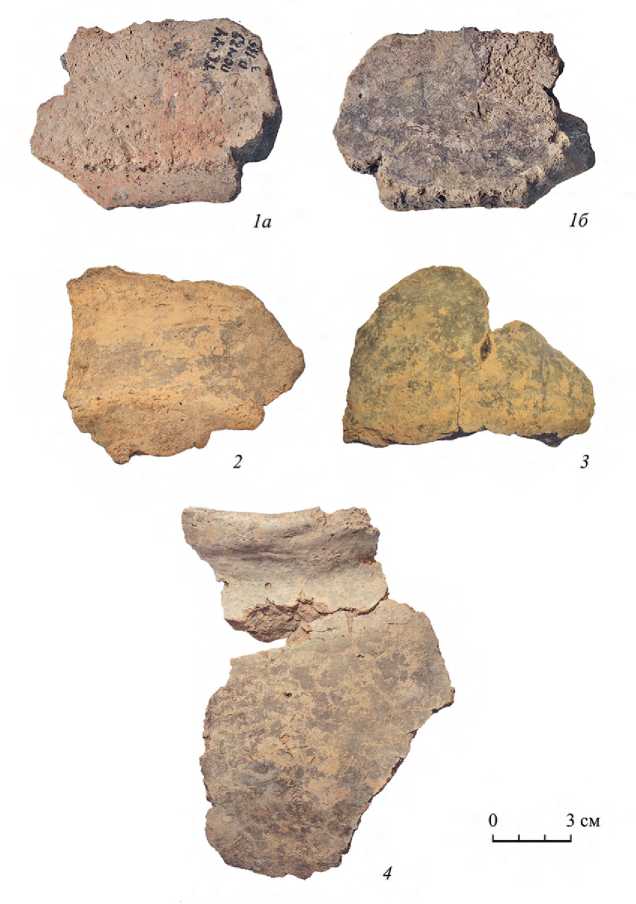

Данные морфологии. Судя по рисункам Н. О. Бадера и М. Я. Мерперта, в период Протохассуны горшки, которые можно связать с приготовлением пищи, были широкими, с ребром в нижней части ( Бадер , 1989. Табл. 57) (рис. 2: 1 ). В период Архаической Хассуны пропорции меняются – тулово становится более узким, ребро постепенно исчезает ( Мунчаев, Мерперт , 1981. Рис. 21) (рис 2: 2 ). И судя по изученным фрагментам, горшки должны были быть толщиной 1–1,5 см.

По материалам халафской керамики конца неолита отмечается, что такой элемент, как изогнутый венчик, может служить захватом для перемещения

Рис. 1. Фрагменты керамики со следами копоти ( 1а, 2, 3, 4 ) и нагара ( 1б )

Протохассуна: 1 – Телль Сотто (1 горизонт); 2, 3 – Ярым-тепе I (12 горизонт); Стандартная Хассуна: 4 – Ярым-тепе I (5 горизонт)

Рис. 2. Формы горшков периода Протохассуны ( 1 ) и Архаической Хассуны ( 2 )

1 – телль Сотто (по: Бадер , 1989. Табл. 57, с модификациями Н. Ю. Петровой); 2 – Ярым-тепе I (по: Мунчаев, Мерперт , 1981. Рис. 21, с модификациями Н. Ю. Петровой; масштаб изначально не указан)

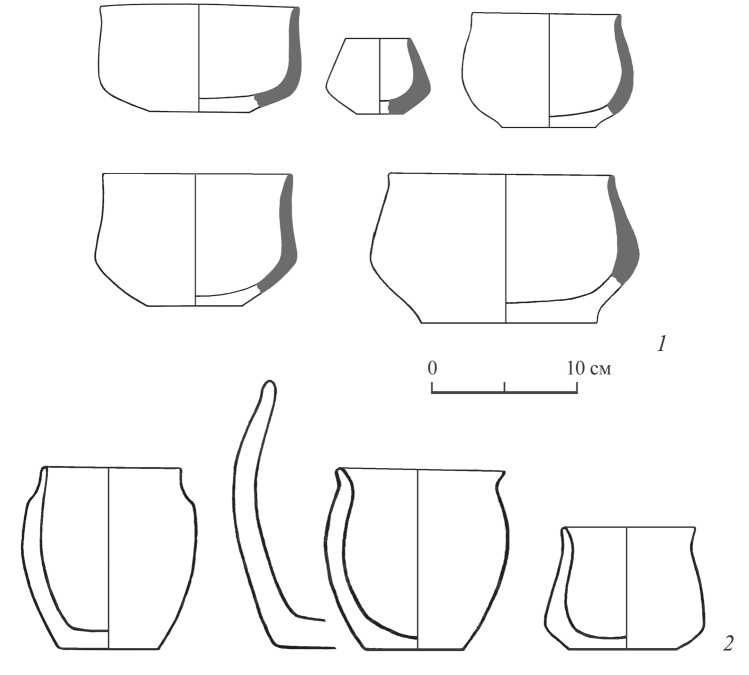

сосуда, выступом для поддержки твердой крышки или кромкой, позволяющей завязать мягкое покрытие над горлышком сосуда ( Hopwood , 2013. Р. 184). Этот признак появляется на горшках Ярым-тепе I уже в период Архаической Хассу-ны (рис. 2: 2 ). Тогда же, начиная с 10-го горизонта, появляются глиняные крышки, ручки от которых фиксируются и позднее (рис. 3: 1–4 ). Начиная с периода Стандартной Хассуны (5 горизонт) на Ярым-тепе I также известна и ручка-ушко на тулове горшка (рис. 3: 5 ).

Данные изучения состава сырья и формовочной массы. Основным сырьем для изготовления сосудов периода Протохассуны и более поздних периодов хассунской культуры, как уже было отмечено, служила наиболее распространенная в регионе глина со значительной примесью известняка, предпочтительно слабозапесоченная. С течением времени от данного сырья начинают отказываться, предпочитая более запесоченное сырье, но без примеси известняка

Рис. 3. Поселение Ярым-тепе I. Ручки крышек ( 1–4 ) и ручка горшка ( 5 )

Архаическая Хассуна: 1 – 10 горизонт, 2 – 9 горизонт; Стандартная Хассуна: 3–5 – 5 горизонт

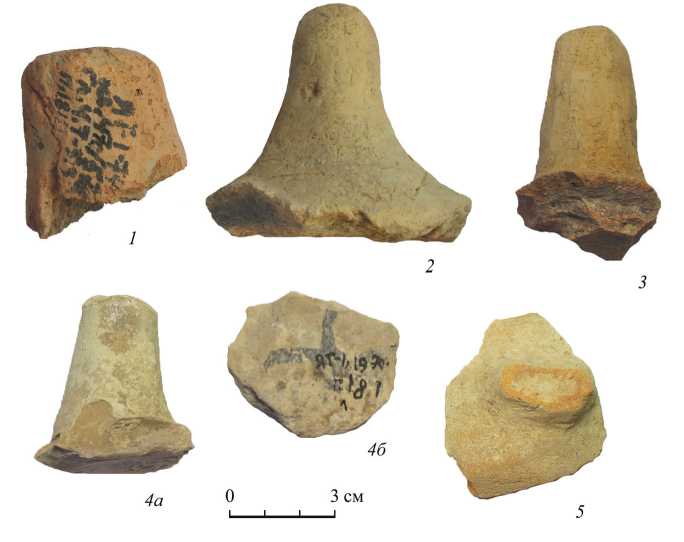

( Петрова , 2016; Petrova , 2021), что, вероятно, связано с изменившимися условиями обжига глиняных сосудов – появления более высокотемпературного обжига в горнах ( Мунчаев, Мерперт , 1981. С. 26–56). Однако и в это время встречаются небольшие эксцессы, связанные с разрушением поверхности на месте большого включения известняка, не влияющие на общую сохранность сосуда (рис. 4: 3 ).

Большая часть изученной керамики (небольшие фрагменты около 1 см от около 800 сосудов) была подвергнута дополнительному обжигу в муфельной печи при температуре 850 °С с целью определения степени ожелезненности. В результате этого было отмечено, что некоторые фрагменты действительно разрушались, но значительная часть оставалась целой (около 80 %). Эта ситуация может свидетельствовать о том, что, по крайней мере, часть сосудов могла подвергаться дополнительной обработке. При этом ситуация соответствует экспериментальным наблюдениям О. А. Лопатиной. Известняк в неразрушившихся фрагментах может быть в значительной концентрации, но очень мелкий (не более нескольких мм и меньше) (рис. 4: 1, 2 ).

Кроме того, известно, что керамика периода Протохассуны, а также значительная часть изделий последующих периодов Хассуны были изготовлены с примесью навоза ( Бобринский , 1989; 2006; Петрова , 2019; Tsetlin , 2003) (рис. 4: 1 ),

Рис. 4. Известняк в керамике Ярым-тепе I

1, 2 – керамика периода Протохассуны, микрофото; 3 – разрушение поверхности на месте крупного включения известняка и в том числе сосуды, которые могли быть связанны с приготовлением пищи (горшки). В преобладающем большинстве случаев к изделиям, изготовленным только с примесью навоза, также относятся все виды столовых сосудов, кроме тонкостенных чаш и кувшинов небольшого размера, в формовочной массе которых не зафиксированы искусственные добавки. Сосуды с примесью только соломы или соломы и навоза в формовочной массе, как правило, более крупные, вероятно, связанные с хранением продуктов.

Навоз, помимо увеличения пористости изделий и очень благотворного влияния, которое он оказывает на свойства глиняного изделия при сушке и обжиге (значительно сокращается вероятность растрескивания), придает изделиям большую прочность (Бобринский, 1999. С. 86), что, вероятно, было дополнительным фактором, укрепляющим изделия из глины с примесью известняка. Пористая структура сосуда обеспечивает большую устойчивость посуды для приготовления пищи, так как поры играют большую роль в блокировании распространения трещин (Iliescu, 2020. P. 102), что в изучаемой керамике достигалось благодаря большой концентрации растительной органической примеси в формовочной массе. Обмазка поверхности сосудов дополнительным слоем глины могла служить для меньшего испарения жидкости через поры сосудов с органической примесью (рис. 1: 1б).

Данные об устройствах, которые могли использоваться для приготовления пищи на огне. На поселении телль Сотто были значительно распространены углубленные в землю очажные ямы, использование которых предполагается для кухонных целей. Однако Н. О. Бадер нигде больше не отмечает присутствия камней внутри очага. Помимо этого, на поселении, начиная со 2-го горизонта, существовали сводчатые печи, не сохранившиеся на полную высоту ( Бадер , 1989. Р. 115–119). На Ярым-тепе I зафиксированы как очаги2 и печи, так и древнейшие гончарные горны3. С самого начала существования поселения «сосуществуют две основные формы печей – круглые с купольным сводом и прямоугольные с полуцилиндрическим, предназначенные для выпечки хлеба и других хозяйственных надобностей» ( Мунчаев, Мерперт , 1981. С. 26–56, 76). Но неясно, можно ли было ставить сосуд сверху на печь – имелось ли там необходимое по размеру отверстие. Единственное изображение целиком сохранившейся печи на пос. Ярым-тепе I из слоя Стандартной Хассуны (горизонт 4) имеет очень широкое отверстие, для того чтобы на нее ставили горшок ( Merpert, Munchaev , 1993. P. 77). Вероятнее всего, это тонур.

Заключение

Варка пищи с использованием различных (неглиняных) емкостей и раскаленных камней была известна на Ближнем Востоке за несколько тысячелетий до появления керамики – со времени эпипалеолита – и присутствовала в течение всего периода докерамического неолита. В начале керамического неолита этот метод также мог некоторое время использоваться. Но все же, после массового распространения керамических сосудов приготовление пищи в целом и варки в частности связано именно с их использованием, а также с использованием огня и, вероятнее всего, очагов. Была ли задействована при этом печь, а тем более горн, остается вопросом.

Не оставляет сомнений, что в период керамического неолита варка пищи была повсеместно распространена на территории Верхней Месопотамии, в том числе в культуре Протохассуны и Хассуны. Однако у населения западной и восточной части Верхней Месопотамии различались подходы к изготовлению сосудов, предназначенных для этой цели, что отражает их различные культурные особенности.

Тема приготовления и варки пищи в керамике Верхней Месопотамии может быть еще, безусловно, расширена и дополнена данными различных методов, как экспериментальных, так и лабораторных. Однако хотелось бы добавить, что при изучении органических остатков от пищи (липидный анализ), когда пробы берутся не на поверхности сосуда, а в порах, прилегающих к поверхности, необходимо учитывать присутствие распространенной в неолите региона примеси навоза в формовочной массе. Жирные кислоты, связываемые с животными жирами, помимо свидетельства потребления животной пищи также могут служить и признаком наличия данной примеси.

Список литературы Варка пищи в неолите плодородного полумесяца

- Бадер Н. О., 1989. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М.: Наука. 368 с.

- Бобринский А. А., 1978. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука. 272 с.

- Бобринский А. А., 1989. Технологические характеристики керамики телль Сотто и Кюльтепе // Бадер Н. О. Древнейшие земледельцы Северной Месопотамии. М.: Наука. С. 327–334.

- Бобринский А. А., 1999. Гончарная технология как объект историко-культурного изучения // Актуальные проблемы изучения древнего гончарства: коллективная монография / Ред. А. А. Бобринский. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 5–109.

- Бобринский А. А., 2006. Данные технологии о происхождении гончарства // Вопросы археологии Поволжья. № 4. С. 413–421.

- Корниенко Т. В., 2021. Вопросы физической географии, периодизации и хронологии в исследовании первичных очагов «Неолитической революции» на территории центральной части Плодородного Полумесяца // Вестник Воронежского государственного педагогического университета. Серия: История. Политология. Социология. № 4. С. 5–16.

- Лопатина О. А., 2020. Об одном технологическом приеме уменьшения вредного влияния примеси известняка в керамике // Вестник «История керамики». Вып. 2. М.: ИА РАН. С. 67–78.

- Матвеев Г. В., 1964. Опыт борьбы с дутиком и улучшение качества кирпича на заводах Гострансстроя // Улучшение качества глин строительного кирпича. М.: Легкая индустрия. С. 58–68.

- Мерперт Н. Я., 1974. Иракская экспедиция 1974. Ярым-тепе I. Дневники раскопок № 11 и 12 // Архив отдела теории и методики ИА РАН. На правах рукописи.

- Мунчаев Р. М., Мерперт Н. Я., 1981. Раннеземледельческие поселения Северной Месопотамии. М.: Наука. 320 с.

- Петрова Н. Ю., 2016. Технологическое изучение керамики поселения Ярым-тепе I (периоды Протохассуны и Архаической Хассуны) // КСИА. Вып. 242. С. 48–59.

- Петрова Н.Ю., 2019. Развитие технологии изготовления неолитической керамики в Восточной Джезире и горах Загроса (Северный Ирак и Западный Иран) // КСИА. Вып. 256. С. 329–343.

- Atalay S., 2005. Domesticating Clay: The Role of Clay Balls, Mini Balls and Geometric Objects in Daily Life at Çatalhöyük // Changing materialities at Çatalhöyük. Reports from the 1995–99 seasons / Ed. I. Hodder. Cambrige: McDonald Institute of Archaeological research; London: British institute at Ankara. P. 139–168.

- Bader N. O., 1993. The Early Agricultural settlement of tell Sotto // Early stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Soviet excavations in Northern Iraq / Eds.: N. Yoffee, J. J. Clark. Arizona: The University of Arizona Press. P. 41–54.

- Balossi Restelli F., 2006. The development of «Cultural regions» in the Neolithic of the Near East. The «Dark Faced Burnished Ware Horizon». Oxford: Archaeopress. 305 p. (BAR International Series; 1482.)

- Braidwood R. J., 1983. The site Jarmo and its architectural remains // Prehistoric archaeology along the Zagros flanks / Ed. L. S. Braidwood et al. Chicago: The University of Chicago Press. P. 155–208. (Oriental Institute Publication; vol. 105.)

- Cauvin J., 1974. Les Dèbuts de la cèramique sur le Moyen-Euphrate: nouveaux documents // Palèorient. Vol. 2. Iss. 1. P. 199–205.

- Copley M., Clark K., Evershed R., 2005. Organic-residue analysis of pottery vessels and clay balls // Changing materialities at Çatalhöyük. Reports from the 1995–99 seasons / Ed. I. Hodder. Cambrige: McDonald Institute of Archaeological research; London: British institute at Ankara. P. 169–174.

- Cruells W., Faura J. M., Molist M., 2017. Akarҫay Tepe and Tell Halula in the context of the earliest production of ceramics in West Asia // The Emergence of Pottery in West Asia / Eds.: A. Tsuneki, O. Nieuwenhuyse, S. Campbel. Oxford: Oxbow Books. P. 27–42.

- Gregg M. W., 2009. Organic residues analysis and the earliest uses of pottery in the ancient Middle East: A thesis… of Doctor of Philosophy / University of Toronto. Toronto. 232 p.

- Henrickson E. F., McDonalds M., 1983. Ceramics form and function: an ethnographic search and an archaeological application // American Anthropologist. New Series. Vol. 85. Iss. 3. P. 630–643.

- Hole F., Flannery K. V., Neely J. A., 1969. Prehistory and human ecology of the Deh Luran plain. An early village sequence Khuzistan, Iran. Ann Arbor, University of Michigan. 518 p. (Memoirs of the Museum of Anthropology; 1.)

- Hopwood M., 2013. Food, community and the archaeological past: creating community during the Halaf period at Fistikli Hӧyȕk, Turkey // Interpreting the Late Neolithic of Upper Mesopotamia / Eds.: O. P. Nieuwenhuyse et al. Turnhout: Brepols Publishers. Р. 183–190.

- Iliescu I., 2020. Technological choices in ancient cooking vessels manufacrure // Revista Cicsa. Vol. VI. P. 97–106.

- Last J., 2005. Pottery from the East Mound // Changing materialities at Çatalhöyük. Reports from the 1995–99 seasons / Ed. I. Hodder. Cambrige: McDonald Institute of Archaeological research; London: British institute at Ankara. P. 101–138.

- Le Mière M., 2009. Early Neolithic pottery from the Near East: the question of temper and its implications // Methodes d’approche des premieres productions ceramiques: etude de cas dans les Balkans et au Levant / Eds.: L. Astruc, A. Gaulon, L. Salanova. Rahden: Marie Leidorf. P. 73–80.

- Le Mière M., 2017. The earliest pottery of West Asia: questions concerning causes and consequences // The Emergence of pottery in West Asia / Eds.: A. Tsuneki, O. Nieuwenhuyse, S. Campbel. Oxford: Oxbow Books. P. 9–16.

- Le Mière M., Picon M., 1998. Les dèbuts de la cèramique, Palèorient. Vol. 24. Iss. 2. P. 5–26.

- Le Mière M., Picon M., 2003. Appearing and first development of cooking and non-cooking ware concepts in the Near East // Ceramic and Society / Eds.: V. Serneez, M. Maggetti. Fribourg: University of Fribourg. P. 175–188.

- Merpert N., Munchaev R., 1993. Yarim Tepe I // Early stages in the evolution of Mesopotamian civilization. Soviet excavations in Northern Iraq / Eds.: N. Yoffee, J. J. Clark. Arizona: The University of Arizona Press. P. 73–114.

- Miyake Y., 2016. Origins of pottery as technological innovation in Southwest Asia // Der Anschitt. Beiheft 31. Anatolian Metal VII. Bochum. P. 115–124.

- Miyake Y., 2017. The Earliest Pottery of Salat Camii Yanı // The Emergence of pottery in West Asia / Eds.: A. Tsuneki, O. Nieuwenhuyse, S. Campbel. Oxford: Oxbow Books. P. 55–60.

- Nieuwenhuyse O. P., Campbell S., 2017. Synthesis: the emergence of pottery in West Asia // The Emergence of pottery in West Asia / Eds.: A. Tsuneki, O. Nieuwenhuyse, S. Campbel. Oxford: Oxbow Books. P. 167–192.

- Nieuwenhuyse O. P., Roffet-Salque M., Evershed R. P., Akkermans P. M. M. G., Russell A., 2015. Tracing pottery use and the emergence of secondary product exploitation through lipid residue analysis at Late Neolithic Tell Sabi Abyad (Syria) // JAS. Vol. 64. P. 54–66.

- Nishiaki Y., Le Mière M., 2005. The oldest pottery Neolithic of Upper Mesopotamia: new evidence from Seker al-Aheimar, the Khabur, Northeast Syria // Palèorient, Vol. 31. Iss. 2. P. 55–68.

- Özbal R., 2018. The cooking pot in perspective: the case of six millennium tell Kurdu // II Workshop on Late Neolithic ceramics in Ancient Mesopotamia: pottery in context / Eds.: A. Gómez-Bach, J. Becker, M. Molist. Barcelona: Museu d’Arqueologia de Catalunya. P. 15–24. P. 99–108.

- Özdoğan M., Özdoğan A., 1993. Pre-Halafian pottery of Southeastern Anatolia with special reference to the Ҫayӧnü sequence // Between the rivers and over the mountains / Eds.: M. Frangipane et al. Roma: Universita di Roma «La Sapienza». P. 87–103.

- Petrova N., 2021. Neolithic pottery technology of Sinjar Valley, Northern Iraq (Proto-Hassuna and Archaic Hassuna periods) // Neolithic pottery from the Near East. Production, distribution and use / Eds.: R. Özbal, M. Erdalkiran, Y. Tonoike. Istanbul: Koç university. P. 213–228. (Koç university press; 259.)

- Rice P. M., 1987. Pottery Analysis. A sourcebook. University of Chicago press. Chicago and London. 559 p.

- Skibo J. M., Malainey M. E., Drake E. C., 2009. Stone boiling, fire-cracked rock, and nut oil: exploring the origins of pottery making on Grand Island // The Wisconsin Archeologist. Vol. 90. No. 1–2. P. 47–64.

- Tekin H., 2007. New discoveries concerning the relationship between the upper Tigris region and Syro- Cilicia in the Late Neolithic // Anatolian Studies. Vol. 57. P. 161–169.

- Tsetlin Yu. B., 2003. Organic tempers in ancient ceramics // Ceramic in the Society. Proceedings of the 6th European Meeting on Ancient Ceramics / Eds.: S. Di. Pierro, V. Serneels, M. Maggetti. Fribourg. P. 289–310.

- Vieugue J., Garfinkel Y., Barzilai O., Van den Brink E. C. M., 2016. Pottery function and culinary practices of Yamukian societies in the late 7th millennium cal. BC: First results // Paléorient. Vol. 42. Iss. 2. P. 97–115.