«ВАШ И.М. МАШБИЦ-ВЕРОВ». (Письма И.М. Машбиц-Верова к В.П. Скобелеву)

Автор: Перепелкин Михаил Анатольевич

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Свидетельства и документы

Статья в выпуске: 11, 2023 года.

Бесплатный доступ

Публикация писем ученого-филолога, литературоведа И.М. Машбиц-Верова, профессора Куйбышевского педагогического университета, к сотруднику Куйбышевского литературного музея им. М. Горького В.П. Скобелеву.

И.М. Машбиц-Веров, В.П. Скобелев, письма, Куйбышев, филологи

Короткий адрес: https://sciup.org/140300808

IDR: 140300808 | DOI: 10.34830/SOUNB.2023.28.87.001

Текст статьи «ВАШ И.М. МАШБИЦ-ВЕРОВ». (Письма И.М. Машбиц-Верова к В.П. Скобелеву)

Самарский национальный исследовательский университет им. акад. С.П. Королева,

Самарский литературно-мемориальный музей им. М. Горького

Имена профессоров-филологов И.М. Машбиц-Верова и В.П. Скобелева и сегодня, по прошествии двух–трёх десятилетий после их ухода, хорошо известны и профессиональному сообществу, которому хорошо знакомы их работы об А. Блоке, В. Маяковском, Г. Троепольском, А. Толстом и ещё многие другие, и – самарцам, многие из которых или учились у них самих и у их учеников, или – что-то читали и слышали о них, видели посвящённые им документальные фильмы и телевизионные передачи. Известны эти имена и читателям Самарской областной универсальной научной библиотеки, почётным читателем которой был один из названных учёных – В.П. Скобелев, а что касается второго из них, И.М. Машбиц-Верова, то в фондах библиотеки сегодня хранится часть его уникального книжного собрания, переданного в библиотеку его родными и сегодня тщательно изучаемого1.

Тем не менее, прежде чем перейти к предмету этой небольшой вступительной заметки, предваряющей публикацию писем И.М. Машбиц-Верова к В.П. Скобелеву, скажем несколько слов о каждом из участников данного эпистолярного диалога, которые, возможно, помогут воспринять его не просто как частную переписку двух знавших друг друга и общавшихся друг с другом людей, но и как весьма любопытный эпизод большой истории отечественной гуманитарной науки ХХ столетия и самарской филологической школы, в частности.

И.М. Машбиц-Веров (1900–1989) был человеком, с одной стороны, уникальной судьбы, а с другой – судьбы, прочно вплетённой в историю страны и своего времени. Выпускник так называемого «Брюсовского института», существовавшего в Москве в 1921–1925 гг., и аспирантуры РАНИИОН, ученик В.Я. Брюсова, В.Ф. Переверзева, Н.К. Пиксанова и сокурсник

Артёма Весёлого, Михаила Светлова, Леонида Тимофеева и .. р

Свидетельства и документы ещё многих других известных поэтов, писателей и учёных-филологов, он был одним из создателей местного, самарского, отделения Союза писателей и стоял у истоков не только науки, но и литературы первых советских десятилетий, после чего был вычеркнут из того и другого контекста на долгие семнадцать лет - с 1938-го по 1955-й. Бывший политзаключённый, несколько раз ожидавший расстрела и чудом выживший, он нашёл в себе силы вернуться к работе, защитил в первой половине 1960-х гг. одну за другой кандидатскую и докторскую диссертации (до ареста он был так называемым «красным профессором», не имевшим учёной степени) и написал больше десятка книг, брошюр, учебных пособий и т. д. Под руководством И.М. Машбиц-Верова в Куйбышевском государственном педагогическом институте были подготовлены и защищены несколько кандидатских диссертаций, а в школах города и области работали и по сей день работают многие из тех, кого он учил и кто учился по его книгам.

Среди последних был и В.П. Скобелев

(1930-2004), который хоть и окончил

Куйбышевский пединститут ещё до

возвращения

И.М. Машбиц-Верова в

Куйбышев из лагерей и спецпоселения, в

1952 г., но, аспирантуры диссертации М. Горького

работая после окончания и защиты кандидатской в куйбышевском Музее и областном институте

усовершенствования учителей, был хорошо знаком и с самим И.М. Машбиц-Веровым, и с его работами, участвовал вместе с ним в научных конференциях, публиковал статьи в одних и тех же научных сборниках и т.д. В конце 1950-х гг. он переехал из Куйбышева

в Муром, где начал работать в

педагогическом институте, а в 1961-м - в Воронеж, куда был приглашён на должность доцента в государственном университете и где проработал почти двадцать лет до возвращения в Куйбышев в конце 1970-х гг. Здесь следует отдельно остановиться на одном хоть и небольшом, но важном эпизоде в научной биографии В.П. Скобелева, наряду с другими отразившимся в публикуемых письмах к нему от И.М. Машбиц-Верова: в 1975 г. В.П. Скобелевым была защищена диссертация на соискание учёной степени доктора филологических наук, но в результате ряда интриг и противодействия совсем не научного характера учёный вынужден был обратиться в ВАК с заявлением об отзыве своего диссертационного исследования. Именно в этот период и состоялся его переезд в Куйбышев, куда он был приглашён на кафедру русской и зарубежной литературы госуниверситета, работая на которой, уже в начале 1980-х гг. он вторично защитил докторскую диссертацию. Как следует из писем И.М. Машбиц-Верова, последний был прекрасно осведомлён о многих работах В.П. Скобелева, посвящённых, в частности, А.С. Неверову (В.П. Скобелев приходился ему племянником), Артёму Весёлому и другим

Свидетельства и документы писателям 1920–30-х гг., ценил и эти работы, и их автора, давал ему советы и старался приходить на помощь.

Деловое и личное общение И.М. Машбиц-Верова и В.П. Скобелева продолжалось вплоть до кончины первого из них. Что же касается В.П. Скобелева, то он всегда сохранял благодарную память о своём коллеге и наставнике, писал о нём2 и рассказывал о своём общении с ним своим ученикам3.

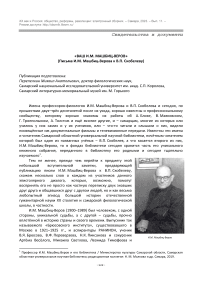

Неверовская научная конференция. Куйбышев, КГПИ им. В. В. Куйбышева, 1957 г.

Среди участников И.М. Машбиц-Веров (стоит третий слева) и В.П. Скобелев (стоит четвёртый слева)

В обширном эпистолярии профессора В.П. Скобелева, переданном после его кончины в фонды Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького (СЛМ) его близкими, сохранились пятнадцать адресованных ему писем И.М. Машбиц-Верова, а также – ряд в разное время подаренных ему И.М. Машбиц-Веровым книг. Полагаем, что публикация этих документов представляет как научный, так и краеведческий интерес, поскольку жизнь обоих учёных на протяжении длительного времени была связана с Самарой.

Свидетельства и документы

Письма и дарственные надписи на книгах представлены в хронологическом порядке и публикуются с сохранением стилистических особенностей.

№ 1

9 ноября 1956 г.

г. Куйбышев

Надпись на книге «О поэтике Маяковского (На опыте анализа “Необычайные приключения”). Методическое пособие в помощь учителю» (Куйбышев, 1956):

«Уважаемому Владиславу Петровичу Скобелеву с приветом И. Машбиц-Веров. 9 ноября 1956 г.».

№ 2

25 октября 1958 г.

из Куйбышева в Муром

Приветствую Вас, дорогой Владислав Петрович!

Рад был узнать, что Вы устроились в Муроме, – по соседству с Москвой. Это, разумеется, лучше, чем Средняя Азия. Но как это Вам удалось?

Вы, оказывается, мужчина гордый: своей рыжеволосой любовнице пишете, а меня – забыли. Ну, что же? Если гора не идёт к Магомету и т.д. Вы мне всё же напишите о Ваших делах: интересно; да и полезен, быть может, буду кое в чём. Не задавайтесь!

Книга моя о Маяковском выйдет, вероятно, в начале 59 года. Надеюсь, – до этого времени увидимся.

Теперь ещё несколько слов, как говорится, pro domo sua. В г. Муроме производятся холодильники «Ока». Они бывают в Муромском ГУМе. Наш Павлов4 получил (вместе с Шлёнкиной и др.) из Муромского ГУМа три холодильника: они высылают их сразу по три – в контейнере. Я – месяцев 6 тому назад – послал письмо директору Муромского магазина, просил – вышлите, ради Бога, холодильники! Получил ответ: вам – «в виде исключения», как писателю и прочее (я подписался «профессор»), вышлем. Пришлите нам деньги (следует расчет: 3 холодильника, контейнер, тара, подвозка груза и прочее). Выслал деньги (5600 р.). И… получил их обратно с «извинительным» письмом: дескать, сейчас уже нет холодильников, простите, но позже – попытайтесь ещё. Вот я и решил теперь «попытаться ещё», узнав, что Вы в Муроме.

Свидетельства и документы жены). Могу прислать деньги на 3 (полный контейнер) – сотоварищи мои – Гулин5 (комсом<ольская> газета) и Бурлина6. Письма из Муромского ГУМа у меня сохранились: ведь это, во 1-х, свело меня с пути истины; во 2-х, – ввело в ненужный расход (пересылка денег). Сообщаю это как аргумент, которым можно терроризировать ГУМовцев.

Так или иначе прошу Вас, дорогой В. П., узнайте, каково положение дел и напишите ответ. Наверно найдётся студент(ка), который в курсе всего этого.

Надеюсь вообще, что пристыжённый моим письмом, Вы теперь пришлёте весточку. Желаю Вам здоровья, бодрости и энергии. Привет от Ольги Михайловны.

Ваш И. Машбиц-Веров

25-10-58.

г. Куйбышев, ул. Фрунзе, 94, кв. 10.

СЛМ. КП-19492

№ 3

31 января 1959 г.

из Куйбышева в Муром

Дорогой Владислав Петрович, благодарю за заботу. Получил оба письма, но не отвечал вот по какой причине. Я оставил в М<оскве> (в Литфонде) деньги на холодильник. Должны прислать, а молчат. А я покуда и без денег и без холодильника.

Надеюсь, – разрешится благополучно.

Написал статью о Неверове (4-хтомнике). В связи с этим перечитал Ваши статьи: в «Волге»7 и к «Ташкенту»8. Первая хороша, верна (на мой взгляд), серьёзна. Вторая – хуже. К тому же зря, на мой взгляд, вы превозносите «В садах». О любви Н<еверов> пишет, большей частью, плохо: смесь книжной риторики и натурализма. Неуёмная страсть, «страшная любовь» (не от декадента ли?). Страхов9 тоже хвалит «любовь», думаю, что и Фатов10 превозносит её: это вполне в его духе. Но Вам незачем идти с этой компанией.

Свидетельства и документы

Рад Вашим успехам. Объясните, пожалуйста, чего это, как говорят, объявлен конкурс на Вашу кафедру? В чём дело?

Как здоровье Нелли, сына, Ваше? Сердечный привет всем от О. М. и Олега, разумеется – и от меня.

Ваш И. Машбиц-Веров

В «Русской л<итерату>ре» № 4 должна быть моя статейка о Федине. Книга о М<аяковском> мной закончена, но Тимофеев11, вопреки обещанию, отзыва не шлёт.

ИМ

31 янв. 59 г.

СЛМ. КП-19496

№ 4

9 ноября 1959 г. из Куйбышева в Муром

Дорогой Владислав Петрович!

Благодарю за милое письмо, за память вообще. У нас здесь новостей почти нет. Разве только вот что: «Волгу» раскритиковали вдрызг, Корнилова12 сняли с редакторства, редактором назначили Разумневича13. Есть основания полагать, что Корнилова вообще снимут с работы в С<оюзе> П<исателей>.

Моя книга – после долгой работы (на основании указаний Л. И. Тимофеева14 и, также, очень толковых требований А. И. Зусиной15) – закончена наконец. Размером выйдет, вероятно, листов 16–18. Поэтому пришлось (сокращая работу по требованию И. Б. Когана16) выбросить главы о «Войне и мире», «Человеке» и некоторые подглавки из «Хорошо». Ну что ж, – хорошо, что хоть основное сохранено. А там, надеюсь, книга найдёт себе дорогу, сшибая елейную и вообще безответственную литературу типа Перцова, Колоскова и т.п.

Если Вы и Ваш институт хотите получить книгу (которая выйдет, вероятно, к концу года), то благоволите послать заказ на прилагаемом бланке. Книга будет Вам выслана почтой, наложенным платежом. Предупреждаю: тираж небольшой, и заказ поэтому надо оформить

Свидетельства и документы заблаговременно. То же относится к любому другому мыслимому заказчику – учителя, библиотеки, студенты…

Очень рад, что Ваша статья о драматургии Неверова будет напечатана17. Я лично работаю над Светловым. Желаю Вам, Нелли и сыну доброго здоровья и успехов. Сердечный привет от Ольги Михайловны и Олега. Пишите!.. Когда будете в К<уйбышеве>? О заказе – сообщите мне, чтобы я мог проверить выполнение.

Ваш И. М<ашбиц>-Веров

9-ХI-59 г.

СЛМ. КП-19490

№ 5

19 декабря 1959 г.

из Куйбышева в Муром

Дорогой Владислав Петрович!

Спасибо за письмо от 17/XI.

Ваше желание писать об Артёме в намеченном Вами плане – одобряю, сомневаюсь только, следует ли это давать как становление «крестьянской» лит<ерату>ры. Лучше взять в плане более широком и современном: становление советской лит<ерату>ры. Тем более, что и Артём-то не больно «крестьянин»…

Что же касается того, заинтересуется ли «Волга» такой статьёй, то Вам имеет прямой смысл написать об этом Анне Израилевне18: она ответственный секретарь новой редколлегии альманаха.

Спасибо, что заказали мою книгу (я не проверял, прибыл ли этот заказ? Проверьте, пожалуйста, на месте). Она сейчас в наборе. Когда выйдет, – сказать трудно… Вам лично я, разумеется, преподнесу экземпляр.

О Светлове написал в черновике статью под несуразным названием: «О поэзии Мих<аила> Светлова и некоторых важнейших темах социалистической лирики». Но покуда статья эта (черновик) – без движения. Экстренно занялся эстетикой Канта (для спецсеминара с издательскими работниками) – и застрял на этом вот уже больше месяца (разумеется, за это время было и множество других дел).

У нас были перевыборы бюро ССП, Корнилову дали по шапке. Новый состав бюро: Лосев19 (отв<етственный> секр<етарь>, новый человек), Коляструк20, Арсентьев21,

Свидетельства и документы

Разумневич22 (не будучи членом СП) и Ваш покорный слуга. Сердечно приветствуют Вас, Нелли и Андрейку Ольга Михайловна, Олег и, разумеется, я сам. Пишите почаще и побольше! Заранее поздравляю с Новым годом, желаю здоровья и счастья.

Ваш И. М<ашбиц>-Веров

19/12-59, г. Куйбышев

СЛМ. КП-19495

№ 6

14 февраля 1960 г.

из Куйбышева в Муром

Дорогой Владислав Петрович!

Анна Израилевна сообщила мне, что Вы, по предложению редакции альм<анаха> «Волга», согласились написать обо мне заметку (по поводу 60-летия). Благодарю Вас за внимание, высылаю имеющиеся у меня единственные экз<емпляры> своих старых работ (которые очень прошу вернуть, как только прочитаете), прилагаю небольшую библиогр<афическую> справку, сообщаю, наконец, некоторые биографические сведения.

Я родился 22 июня 1900 года. В г. Екатеринославле (ныне Днепропетровске) в 1918 году закончил среднее образование («12-ое, восьмиклассное, коммерческое училище, – с золотой медалью») и там же поступил на юридическое отделение ун<иверсите>та. В декабре 1918 года, провожая раненого на Крымском фронте брата, контуженного красноармейца, переехал с ним в Крым (где ему пришлось лечиться в Институте физических методов лечения). Здесь я остался в Симферополе. Работал секретарём ЛИТО (литер<атурного> отдела) Крымнаробраза (зав<едующим> ЛИТо был К. А. Тренёв23) и лектором по вопросам лит<ерату>ры. В 1921 году (по командировке горкома комсомола) переехал учиться в Москву, – в Высший Литер<атурно>-худож<ественный> инст<итут> им. Брюсова. Институт этот, руководимый В. Я. Брюсовым24, был очень интересным учреждением, там часто выступали известные тогда поэты и писатели, там учились вместе со мной изв<естные> сейчас поэты, прозаики, лит<ературо>веды, переводчики и т.д. (А. Весёлый25, И. Жига26, Г. Березко27, М. Светлов28, Ел. Благинина29, С. Галкин30,

Свидетельства и документы

Л. Тимофеев31, Б. Михайловский32, Я. Фрад, Б. Песис33, Ив. Кашкин34, В. Красильников35 и др.). По окончании института поступил аспирантом в РАНИИОН (Российская ассоц<иация> научно-иссл<едовательского> инст<итута> общ<ественных> наук), который закончил в 1929 году. Мои учителя по Инст<итуту> Брюсова и РАНИИОНу – (Л. Гроссман36, В. Брюсов37, М. Григорьев38, В. Переверзев39, П. Н. Сакулин40, Н. К. Пиксанов41, П. И. Лебедев-Полянский42, В. М. Фриче43, А. С. Орлов44, Б. П. Козьмин45) – оставили о себе самое светлое воспоминание, и я им многим обязан. То же, примерно, должен сказать и о своих товарищах по РАНИИОНу (Л. Тимофеев46, Ив. Беспалов47, А. Г. Цейтлин48, М. Б. Храпченко49, У. Фохт50, Л. Поляк51, С. Динамов52, Г. Н. Поспелов53, И. Анисимов54…).

По окончании РАНИИОНа был направлен доцентом в Саратовский университет. Там работал с 1929 по 1932 год (с 1931 – и.о. профессора), вёл курсы и семинары по сов<етской> л<итерату>ре, по поэтике, по русской л<итерату>ре ХХ и конца ХIХ века. Здесь же – в 1931 году – вступил в партию.

В августе 1932 года, по приказу замнаркомпроса К. А. Мальцева55, был переведён в Москву: научным сотрудником I разряда по лит<ерату>ре и языку. Это было связано с постановлением партии и правительства о создании первых стабильных программ по лит<ерату>ре для всех школ республики. Здесь я имел счастье непосредственно поработать два с лишним года под руководством Н. К. Крупской. Она была моим начальником по трудному делу создания стабильных программ и стабильных учебников по лит<ерату>ре. Эта

Свидетельства и документы большая и интересная работа была проведена в 1932–34 гг., все рукописи учебников получали обязательные 2 отзыва: Н. К. Крупской и мой (а в случае особо сложных вопросов и А. М. Горького), прогр<аммы> и учебники утверждались коллегией Наркомпросса или особой «комиссией Бубнова» (прогр<аммы> и учеб<ники> для техникумов утверждались Г. М. Кржижановским56); было много интересных встреч, столкновений, споров (особенно с авторами учебников). Для создания программ и учебников мной был привлечён большой актив из лучших специалистов страны, и небольшие «программные» разработки по тому или иному автору обязательно писал крупнейший специалист по данному вопросу (Благой57 – о Пушкине, А. Г. Цейтлин58 – о Гончарове, Л. И. Тимофеев59 – о Державине, Поспелов60 – о Толстом, Б. Я. Гейман61 – о Гёте и т.д.). Cам я тоже был автором некоторых «разработок» (Серафимович, Бедный и др.), – помимо того, разумеется, что был редактором всех программ (всё это подробнее смотрите «Программы» 1933 года).

Работа эта, между прочим, имела и то следствие, что я «извлёк» из средней школы (рабфаков) до того неизв<естных> мне преподавателей Г. Л. Абрамовича62 и Е. Б. Тагер63, определив их на работу в ВУЗы.

Одновременно с работой над прогр<аммами> и учебн<иками> я работал также в те годы (1932–34) профессором Моск<овского> Обл<астного> Педаг<огического> Инст<итута> и проф<ессором> и зав<едующим> каф<едрой> л<итературы> РИИНа (Ред<акционно>-изд<ательского> инст<итута>).

-

Н. К. Крупской, могу это сказать не без гордости, я пришёлся по душе. Что же касается моего от неё впечатления, – то об этом надо писать поэму, и это останется на всю жизнь. М<ежду> прочим, по предложению Н. К. Крупской, я с октября 1932 года был назначен членом ГУСа и чл<еном> комиссии по утверждению профессуры.

С 1934 года (после того, как в августе этого года мы вместе с А. А. Караваевой64 и М. Голодным65 провели, по поручению А. Н. Щербакова66, краевой съезд писателей Средней Волги, – см. прилагаемый доклад мой на съезде), я перешёл на работу в Куйбыш<евский> пединститут: професс<ором>, зав<едующим> каф<едрой> и деканом факультета лит<ерату>ры и языка. Здесь проработал до 28/4 1938 года, когда неожиданно был «временно изъят»67.

Свидетельства и документы

По реабилитации в 1955 году восстановлен на работе в Куйб<ышевском> пединституте, где работаю, как Вам известно, и по сей день.

Литературно-критическая и литературоведческая моя работа началась в конце 1924 года, одновременно появившимися рецензиями в «Красной Нови», «Октябре» и «Кузнице». С этого же времени и до 1932 года состоял в активе РАППа, а со дня организации СП – член Союза Писателей. Систематически печатался в 1924–29 гг. в «Октябре», «Новом Мире», «На лит<ературном> посту», «Изв<естиях> ВЦИК», «Веч<ерней> Москве» и др<угих> органах. Первая большая работа – «Ал<ександр> Блок и рев<олюция> 1905 г<ода>» напечатана в журн<але> «Звезда», 1926, № 3 (см., между прочим, об этой ст<атье> в кн<иге>

И. Н. Розанова «Путеводитель по совр<еменной> р<усской> л<итературе>. М., 1929, стр. 84). Писал вообще главным образом – о советской л<итератур>е, о современниках. Из значительных статей, напечатанных до 1931 года, собрал первую книгу «портретов» сб<орник> «Писатели и совр<еменность>» (Федерация, 1931). По настоянию А. Белого, из этого сборника была выключена статья о Блоке, за которую он очень был на меня в обиде (см. его книгу «Вечер с Кавказа»). Первый опыт истории советской литературы (на основе курса, который я постоянно читал в ряде ВУЗов с 1929 года) дан мною в изданном Наркомпроссом в 1934 году пособии для заочников «Русская литература эпохи пролетарской революции». Большая моя работа о Маяковском, которая должна была выйти отд<ельной> книгой, напечатана в сокр<ащённом> виде в «Изв<естиях> АН СССР», 1937, № 4. В 1932-м году вышла моя брошюра о Серафимовиче – первый опыт монографического анализа этого писателя.

С 1955 года занялся прежде всего Маяковским. Это вызвано было тем, что в то самое время, когда его все в один голос хвалят, на деле его читают мало, и даже учителя сплошь и рядом не понимают его по-настоящему. Встретившись с этим на опыте работы с учителями решил:

-

а) во 1х, – снять ненужный елей с поэта;

-

б) во 2-х, – довести его поэзию во всей её силе и мастерстве (но без елея) до массового читателя.

В этих целях я написал ст<атью> против Перцова68 (см. «Звезда», 1957, № 4 – «Заметки на полях»), издал брошюру о поэтике Маяк<овского> (Куйбышев, 1956) и – как результат труда за 5 лет – закончил монографию «Поэмы М<аяковского>», которая должна выйти в ближайшее время (Куйб<ышевское> обл<астное> изд<ательст>во). Монография вызовет, вероятно, споры, но так, собственно, и должно быть: истина добывается в боях.

Кроме того за годы 1955–1959 напечатал ст<атью> о книге Федина «Писатель, иск., время» («Русская л<итератур>а», 1958, № 4), ст<атью> о лирике Щипачёва («Волж<ская> коммуна» от 13/7 57 года), 2 статьи о куйбыш<евских> поэтах («Волга» №№ 16 и 18), воспоминания о Дм<итрии> Фурманове («В<олжская> комм<уна>», 18/8 1957, и сб<орник> «Фурманов в воспоминаниях современников. М., «Сов<етский> пис<атель>», 1959).

Сейчас работаю, во 1-х, над сборником статей за 35 лет («Писатели и Октябрь») – хочу восстановить то лучшее, что было мной написано, внесши небольшие (самые необходимые)

Свидетельства и документы поправки и добавив кое-что новое (о Суркове и Светлове). Во 2-х, – над кратким очерком истории сов<етской> поэзии. Кроме того мне надо довести до «кондиции» монографию о Горьком: эта работа была уже закончена в 1938 году, должна была печататься главами в «Изв<естиях> Ак<адемии> Наук СССР» (гранки первой главы в 4 печ<атных> л<иста> уже лежали у меня на столе), – но всё это было неожиданно прервано.

Работая всю жизнь непосредственно с «живыми» писателями, я, естественно, со многими из них был лично близок, нередко также получал отзывы на свои работы, подчас – благодарные (Серафимович, Ляшко, Гладков, Панфёров, Багрицкий, Федин, Щипачёв…). Вообще считаю, что критику и лит<ературо>веду быть связанным непосредственно с писателями – не только полезно, но и необходимо: это тот живительный опыт, который практически исчерпывает «стойкость» его работы. Разумеется, это вовсе не значит, что писателя надо всегда хвалить и во всём с ним соглашаться.

На этом и заканчиваю. Желаю Вам, дорогой Вл<адислав> П<етрович>, милой Нелли и Вашему наследнику – здоровья и счастья. Пишите! Привет от Ольги Михайловны и Олега.

Ваш И. М<ашбиц>-Веров

P. S. Вл<адислав> Петр<ович>, Анна Изр<аилевна>69 просит Вас статью обо мне прислать ей не позже второй половины марта.

Куйбышев, 14 февраля 1960 г.

СЛМ. КП-19494

№ 7

9 марта 1960 г.

из Куйбышева в Муром

Дорогой Владислав Петрович, простите, что задержался с ответом на Ваше письмо от 26/2. Выезжал в район (конец февраля), а – главное – никак не мог достать статью свою о Щипачёве: высылаю последний и единственный экз<емпляр> и очень прошу вернуть по использовании (вместе с прочей литературой).

Нового у нас покуда нет ничего. Продолжаю работать над Светловым (вернее, – в связи со Светловым, – осмысление «вечных тем» у Шекспира, Гёте и т.д.). На днях должен получить вёрстку «Поэм Маяковского». Подбираю материал для небольшой книжки (листов на 8) – «Краткий очерк истории советской поэзии».

Поздравляю Нелли с женским днём. Я и моя семья от всей души желаем всем вам, дорогие, здоровья и успехов. Работает ли и где именно Нелли? Поцелуйте за нас Андрюшу. Пишите почаще и побольше!

Свидетельства и документы

Анна Изр<аилевна>70 приветствует Вас и просит быть аккуратным.

С уважением И. М<ашбиц>-Веров

СЛМ. Б/н.

№ 8

27 марта 1960 г.

из Куйбышева в Муром

Дорогой Владислав Петрович!

Только получил и прочитал Вашу статью обо мне71. Пишу под свежим впечатлением.

Вы проделали очень большую работу, сопоставив мои статьи о Багрицком, Федине, Серафимовиче со всем тем, что писалось в 20-е годы, частично и позже, об этих писателях. Это выполнено добросовестно и умно, с знанием дела и, по-моему, «в основном» – верно. Читать всё это (по крайней мере, мне) – интересно: это страничка из истории критики.

В несколько меньшей мере то же сделано в отношении истории л<итерату>ры (советской, ХХ века) и работы «Творчество Маяковского».

Но вот что меня лично несколько удивило: нет ни слова о брошюре «Поэтика Маяковского» (анализ «Необычайного приключения») и – главное – о книге «Поэмы М<аяковского>». А ведь это, пожалуй, – наиболее зрелое из написанного мной. К тому же брошюра о «Необ<ычайных> приключениях» – практически значима: ею пользуются сотни студентов и учителей, она получила хорошие отзывы в печати, также – Тимофеева72, Красильникова73, Ротковича74… Это – попытка (одна из немногих вообще) дать последовательный и монолитный анализ произведения, начиная с темы и идеи, кончая интонацией и ритмом: работа трудная и «ювелирная»… Но – абсолютно сейчас необходимая в первую очередь.

Что же касается «Поэм М<аяковского>», то это, на мой взгляд, очень серьёзная и во многом принципиальная работа. Л. И. Тимофеев75, человек, как известно, осторожный, пишет в своём отзыве: «Это серьёзная и квалифицированная работа, она вносит новое в литературу о Маяковском». Даже Я. А. Роткович76, при всей своей архиосторожности, взял статью о Ленине для методсборника, рассчитанного на учителей (правда, он прямо-таки виртуозно сократил статью, выбросив острые моменты; но оставил, например, место о Гимне Партии как о неудаче поэта, и пр.).

Свидетельства и документы

Вы понимаете, что меня, естественно, именно отзыв о «Поэмах» наиболее интересует, это – мой живой день. У Вас же получилось так, что Вы как раз об этом не сказали ни слова. В чём дело? Судя по тому, что вы – методологически вполне зрело, объективно, эрудированно, открыто – сумели разобрать многие другие статьи, трудно предполагать, чтобы Вы не могли (разумеется, со своих позиций) сказать того же о «Поэмах»… Но, может быть, Вы не захотели быть резким ко мне (ряд старых положений, в частности, о «150.000.000» – я сохраняю и в монографии), или – не захотели вступить «в бой» со многими другими?.. Надо бы всё же высказаться! А то получается, что активности моей в настоящее время надо лишь верить.

Вот, собственно, и главное моё соображение об общей композиции статьи и о наиболее слабом её, как я думаю, звене.

Вообще же я чрезвычайно Вам благодарен за тот большой, очень большой труд, который Вы взяли на себя. Спасибо! Только – что это Вам дало? Не потеряно ли зря время?

Размер статьи, разумеется, очень смутит редакцию «Волги». Они рассчитывали страниц на 15–18. Но вот, говорят, в апреле Вы сюда приедете. Когда именно? Тогда поговорим уже и о ряде «деталей».

Желаю Вам доброго здоровья. Самый сердечный привет Нелли и Андрейке от Ольги Михайловны, Олега и меня. Будьте счастливы!

Ваш И. М<ашбиц>-Веров

P. S. Ведь суть дела в том, делаю ли я сейчас что-либо нужное, существенное в своей области? А об этом ничего нет.

И. М.

СЛМ. КП-19493

№ 9

16 апреля 1961 г. из Куйбышева в Муром

Дорогой Владик, приветствую от души, от души желаю здоровья и успехов!

Посылаю свой «автореферат», в мае (надеюсь) состоится защита. Был бы очень рад, если б Вы удосужились приехать на это торжественное собрание.

Давайте о себе знать, дорогой друг, не возноситесь очень в гордыне.

Сердечный привет от Ольги Михайловны и Олега.

Ваш И. М<ашбиц>-Веров

16-4-61 г.

СЛМ. Б/н.

Свидетельства и документы

Список литературы «ВАШ И.М. МАШБИЦ-ВЕРОВ». (Письма И.М. Машбиц-Верова к В.П. Скобелеву)

- Мущенко Е.Г., Скобелев В.П., Кройчик Л.Е. Поэтика сказа. Воронеж, 1978.

- Перепелкин М. Как мы ездили в Сосновку // Человек-праздник. Владислав Петрович Скобелев: страницы жизни / Сост. С А. Голубков, Л. Е. Кройчик, М. А. Перепелкин. Самара, 2009. С. 200–217.

- Профессор И.М. Машбиц-Веров и его библиотека / Министерство культуры Самарской области, Самарская областная универсальная научная библиотека; редакционная коллегия: Н. М. Малкова и др. Самара, 2019.

- Самарские филологи: Иосиф Маркович Машбиц-Веров: Сборник. Сост. О. М. Буранок, С. А. Голубков, Н. Л. Карпова. Самара, 1997.

- Скобелев В.П. А. Неверов // Очерки истории русской советской драматургии 1914–1934. Л.-М., 1963. С. 122–130.

- Скобелев В.П. А. С. Неверов // Волга. № 14. Куйбышев, 1957. С. 190–193.

- Скобелев В.П. Масса и личность в русской советской прозе 20-х годов (К проблеме народного характера). Воронеж, 1975.

- Скобелев В.П. О творчестве Александра Неверова // Неверов А. Ташкент – город хлебный. М., 1957. С. 112–119.

- Скобелев В.П. Путь исследователя // Волга. № 22. Куйбышев, 1960. С. 145–153.