«Вавилон жив. Вавилон будет жить» (к 130-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова)

Автор: Буренин В.И., Артемьева А.М.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 4 (37), 2017 года.

Бесплатный доступ

Описан вклад Н.И. Вавилова в развитие отечественной и мировой науки, включая систематику, генетику, селекцию, иммунитет и интродукцию. Приведены научные разработки ученого о распределении сортовых и видовых ресурсов на земном шаре и районах (центрах) интенсивного их формообразования. Показана значимость растительных ресурсов мира и пути их мобилизации с целью практического использования. Дальнейшее развитие идей Н.И. Вавилова - дань благодарности за богатое наследие, оставленное потомкам.

Растительные ресурсы, мобилизация, изучение, сохранение, использование в селекции, генные банки, зародышевая плазма, консервация

Короткий адрес: https://sciup.org/140205257

IDR: 140205257 | УДК: 631.52(092)

Текст научной статьи «Вавилон жив. Вавилон будет жить» (к 130-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова)

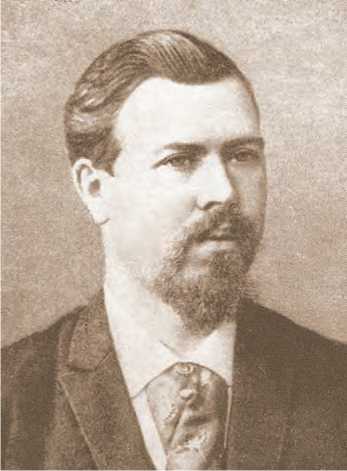

Начало пути

Н иколай Иванович Вавилов родился 25 (13) ноября 1887 года в Москве, в семье управляющего мануфактурой. После окончания коммерческого училища в 1906 году он поступил в Московский сельскохозяйственный институт в Петровско-Разумовском, который окончил в 1911 году и был оставлен для дальнейшего совершенствования при кафедре земледелия у Д.Н. Прянишникова. Уже тогда у него был ярко выраженный интерес к биологии, систематике и иммунитету. В 1909 году – год 100-летия со дня рождения Ч. Дарвина – Н.И. Вавилов выступил с докладом на тему: «Дарвинизм и экспериментальная морфология», имевший большой успех у слушателей.

При кафедре Д.Н. Прянишникова существовала первая в России селек-

ционная станция, руководителем которой был Д.Л. Рудзинский. Он был пионером в области научной селекции в нашей стране. Николай Иванович сразу же стал помощником Д.Л. Рудзинского, активно участвовал в научных семинарах, посвященных вопросам селекции и генетики. Одним из своих учителей Николай Иванович считал С.И. Жегалова, крупного ученого, известного специалиста по генетике и селекции овощных культур. После окончания института Николай Иванович в 1911 году стал преподавателем женских Голицинских сельскохозяйственных курсов и одновременно в качестве практиканта принимал участие в работе Бюро по прикладной ботанике у Р.Э. Регеля и бюро микологии у А.А. Ячевского, для чего часто ездил в Петербург.

В 1913 году состоялась заграничная поездка Н.И. Вавилова, большую часть которой он провел в Англии, в Садоводческом институте. Научным руководителем его был известный ученый У. Бэтсон, считавшийся одним из столпов генетики. По окончании Николай Иванович посетил знаменитую фирму Вильморена во Франции и лабораторию известного генетика Э. Гаккеля в Германии. По возвращении на родину Н.И. Вавилов был избран на должность профессора селекции и земледелия Саратовского университета.

Ранние исследования Н.И. Вавилова были посвящены проблеме иммунитета растений, в частности, устойчивости хлебных злаков к грибным заболеваниям. Первая небольшая его публикация появилась в 1913 году в «Трудах Петровской академии», а затем более основательная в 1919 году – «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям». Позднее он не раз возвращался к этой теме. В 1935 году вышло в свет его крупное издание «Учение об иммунитете растений к инфекционным заболеваниям», в котором он обосновал значимость комплексного и дифференциального иммунитета, сообщает о закономерностях видового и географического распределения устойчивых форм, а также о путях подбора исходного материала для селекции на устойчивость. Николай Иванович приходит к выводу, что иммунные виды надо искать на их родине. В дальнейшем он и его соратники подтвердили это на практике, обследовав основные исторические центры земледелия и собрав ценный расти-

тельный материал. Растения-хозяева и паразиты, как пишет затем Н.И. Вавилов (1935), прошли длительный путь совместной эволюции на общей для них родине. Он назвал это явление «физиологической теорией иммунитета». Позднее П.М. Жуковский (1967) обозначит его как «генотипический иммунитет», а теорию – как «сопряженную эволюцию растения-хозяина и паразита».

В 1916 году состоялась первая экспедиционная поездка Николая Ивановича в Северный Иран, Фергану и Памир. Огромный полиморфизм видов, который он здесь наблюдал, заставил его задуматься над происхождением и систематизацией растительного разнообразия. Собранные Вавиловым во время экспедиции около 800 образцов семян высевали и изучали на селекционной станции в Петровке и на опытном поле

Саратовского университета (в то время опорный пункт Бюро по прикладной ботанике). Полученные результаты явились своего рода прологом для дальнейших исследований и обобщений к вопросу о наследственной изменчивости растений и ее параллелизме у разных форм и видов.

В июне 1920 года Н.И. Вавилов выступил на 3-м Всесоюзном съезде селекционеров в Саратове с докладом: «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», который был оценен слушателями как выдающееся научное открытие. Согласно закону, не только виды одного рода, но и других родственно близких родов и даже семейств повторяют одни и те же ряды изменчивости. По окончании доклада известный физиолог В.Р. Заленский, перекрывая аплодисменты, крикнул: «Биологи приветствуют своего Менделеева». А по окончании съезда

его участники направили телеграмму в адрес правительства с просьбой поддержать работы Н.И. Вавилова в самом широком масштабе. Выступивший по докладу ученый агроном Н.М. Тулайков заявил: «Могу сказать одно: не погибнет Россия, если у нее есть такие сыны как Николай Иванович» (Синская Е.Н., 1991).

Позднее Н.И. Вавилов выступил с докладом на эту тему в 1921 году в США на Международном конгрессе по сельскому хозяйству, на котором присутствовали видные ученые всего мира. Выступление Н.И. Вавилова произвело сенсацию. Николай Иванович впервые показал, что несмотря на большое разнообразие форм, изменчивость их укладывается в определенные закономерности. Родственные виды и роды повторяют друг друга в своей изменчивости, что указывает пути формообразования у растительных организмов, их географического распространения. Этим вопросам Николай Иванович посвятил лучшие годы своей деятельности, возглавляя Бюро по прикладной ботанике (БПБ), позднее Всесоюзный институт растениеводства (ВИР).

Становление «Вавилона»

Бюро по прикладной ботанике, позднее Отдел при Сельскохозяйственном Ученом комитете Наркомзема, а затем Государственном институте опытной агрономии (ГИОА) было известным научным учреждением, основная цель которого – изучение культурных и сорных растений. Материалы собирали путем выписки и непродолжительных командировок в пределах России и изучали в поделяночных посевах на опорных пунктах в Саратове, под Москвой и на Каменноостровской станции в Воронежской губернии. Работу вели главным образом по зерновым культурам. Сотрудники печатали свои научные работы в «Трудах по прикладной ботанике», основанных Р.Э. Регелем в 1908 году (позднее Н.И. Вавилов расширит это название – «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции»).

В январе 1920 года Роберт Эдуардович Регель – директор БПБ, заболел тифом и неожиданно умер, успев назначить перед этим своим помощником Н.И. Вавилова. Вскоре состоялся переезд сотрудников из Саратова в Петроград. В это время в БПБ работали такие известные ученые

как К.А. Фляксбергер (пшеницы), В.А. Кузнецов (кормовые культуры), А.И. Мальцев (овсы и овсюги), Е.В. Эллади (лен), С.М. Букасов (картофель и овощи), В.В. Пашкевич (плодовые), Е.В. Вульф (историческая география). Вновь приехавшие сотрудники – Е.Н. Синская, А.И. Мордвинкина, О.В. Якушкина, А.А. Орлов, К.Г. Прозорова, Е.С. Кузнецова, Г.П. Николаенко, В.Ф. Антропова-Горюхина, К.М. Чинго-Чингас, Е.И. Барулина, Г.М. Попова и другие удачно вошли в коллектив, активно участвуя в проведении опытов в Детском селе, обобщая результаты исследований, выступая с практическими предложениями по их применению.

В качестве заведующего лабораторией биохимии был приглашен известный в то время специалист Н.Н. Иванов. Отдел бобовых культур возглавил А.И. Говоров, отдел овощных культур – А.И. Кичунов. Из

Восточной Сибири переехал в Петроград В.Г. Писарев – селекционер, автор ряда сибирских сортов зерновых культур, ставший одним из помощников Николая Ивановича по научной работе. Для заведования группой бахчевых культур был приглашен К.И. Пангало, известный специалист в области бахчеводства. Начали работать в БПБ специалисты по винограду А.М. Негруль и Я.Ф. Кац, разработавшие классификацию культурного винограда. П.М. Жуковский переехал с Кавказа, занимался изучением эгилопсов, открыл новый вид пшеницы Tr. timofeevi. Отдел госсортсети возглавил В.В. Таланов, большой знаток сельского хозяйства.

Вскоре встал вопрос о поиске места для создания экспериментальной базы для проведения научных исследований. Такое место было найдено в Царском (Детском) селе, в бывшей усадьбе великого князя Бориса Владимировича, под Петроградом. Стала она называться Центральной генетической станцией, а с 1924 года ее приравняли к Отделу генетики и селекции института. Наряду с этим, создаются лаборатории генетики, цитологии и анатомии, физиологии и иммунитета. Оборудуется мукомольно-хлебопекарная лаборатория и лаборатория технологической оценки качества волокна лубяных культур. К руководству этими лабораториями Н.И. Вавилов пригласил известных специалистов: зав. лабораторией генетики Г.Д. Карпеченко, зав. лабораторией цитологии и анатомии – Г.А. Левитского, зав. лабораторией физиологии – Н.А. Максимова (позднее начали работать И.И. Туманов и В.И. Разумов). В отделе генетики работал известный ученый В.Г. Александров, который позднее возглавил лабораторию анатомии. Во главе мукомольно-хлебопекарной лаборатории был назначен К.М. Чинго-Чингас, льнотехнической – А.Д. Лебедев. Таким образом, благодаря Н.И. Вавилову, Детскосельская станция была укомплектована известными учеными и крупными специалистами и действительно стала Центральной генетической и селекционной станцией страны. В настоящее время она носит название Пушкинского филиала ВИР (Трускинов Э.В., 2012).

В августе 1921 года состоялась поездка Н.И. Вавилова и А.А. Ячевского в Нью-Йорк на Международный фитопатологический конгресс. Перед отъездом

Николай Иванович был назначен экспертом комиссии по закупке продовольствия и семян. На конгрессе Н.И. Вавилов выступил с докладом о законе гомологических рядов в наследственной изменчивости, вызвавший большой интерес у слушателей. Посетил лабораторию знаменитого генетика Моргана, ознакомился с результатами исследований Иста и Джонса по гетерозису кукурузы. По инициативе Н.И. Вавилова было открыто Нью-Йоркское отделение БКБ, которое возглавил Д.И. Бородин. За три года работы он прислал в институт несколько тысяч журналов и книг по биологии растений и по сельскому хозяйству и почти весь имевшийся в то время в США и Канаде сортовой состав возделываемых растений.

В 1925 году на базе Бюро по прикладной ботанике создан Всесоюзный институт прикладной ботаники и новых культур (директором назначен Н.И. Вавилов), с 1930 года – Всесоюзный институт растениеводства (ВИР). Популярность ВИР и его руководителя растет. Не случайно были высказывания о новом «Вавилоне» (термин В.Л. Комарова) и его создателе. В 1923 году Н.И. Вавилов был избран член-кор-респондентом Академии наук СССР, в 1929 году – ее членом. С 1929 по 1935 годы он возглавлял Академию сельскохозяйственных наук (ВАСХНИЛ). В 1931 году Николай Иванович был избран президентом Всесоюзного географического общества. Ему принадлежит заслуга открытия закономерностей географического распределения на земном шаре видов и родов культурных растений и их изменчивости.

Важное значение для биологов имела работа Н.И. Вавилова «Линнеевский вид как система» (1931), в которой он обосновывает политипическое представление о виде. Согласно Н.И. Вавилову, вид – это обособленная морфолого-физиологическая система, связанная в своем генезисе с определенной средой и ареалом, от чего зависит выяснение его филогенетических связей В своем распространении вид приспособлен к многообразию среды обитания, что является основой эколого-географических принципов современной селекции. Предложенный им дифференциальный метод позволил осуществить обработку и описание основных видов культурных растений.

По результатам анализа полученных экспериментальных данных Николай Иванович дает обоснование распределения форм культурных растений по земному шару, уточняя и развивая при этом ранние предложения и высказывания Де Кандоля (De Candolle, 1824). Если Де Кандоль в основу своих исследований положил исторический и лингвистический методы, то Н.И. Вавилов (1926, 1927) – ботанико-географический и генетический. Им установлено 60 агроэкологических областей в растениеводстве земного шара. Он приходит к заключению, что c продвижением на юг, к районам древней земледельческой культуры, резко возрастает число ботанических форм. Николай Иванович делает важный вывод, что доминантные признаки любого культурного вида растений сосредоточены в центре его происхождения, а рецессивные про- являются на его периферии. При этом указаны районы с интенсивными формообразовательными процессами. В местах же изоляции (острова, оазисы, горы) нередко преобладают рецессивные формы. Им установлено сначала 5, а затем 7 и 8 (со вторичными – 11) очагов (центров) происхождения культурных растений (Вавилов Н.И., 1926, 1935). Для каждого из центров происхождения Николай Иванович указал перечень (не считая его окончательным) основных видов возделываемых растений, характерных для данной географической зоны. Континентом, давшим наибольшее число видов (около 70%), является Азия, страны Нового Света – 17%, Средиземноморье – 11%. Тем самым открылась возможность планомерного и целенаправленного проведения экспедиционных сборов.

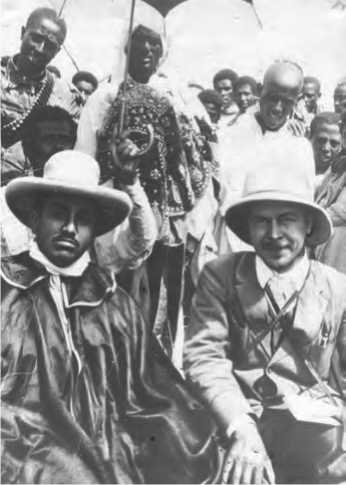

Мобилизация растительных ресурсов

Одной из основных задач коллектива института Н.И. Вавилов видел в мобилизации и всестороннем изучении сортовых и видовых ресурсов растений с целью практического их использования. С начала своей деятельности Николай Иванович проводит исследование культурной флоры разных стран и регионов, изучение особенностей их земледелия. Его девизом была крылатая фраза: «Быть постоянно на глобусе», наиболее полно отражающая масштабность его планов.

В течение 20 лет проведено более 160 экспедиционных поездок, из них 40 – в зарубежные страны. При этом большин-

ство зарубежных экспедиций проведено непосредственно Н.И. Вавиловым, посетившим 52 страны, иногда с риском для жизни. Для Николая Ивановича была характерна исключительная работоспособность (он спал 4-5 часов в сутки), не считаясь с выходными и праздничными днями, а иногда и с отпуском. Любимым его выражением было: «Жизнь коротка, надо спешить». И он действительно быстро принимал решения, по-видимому, заранее их обдумав. При этом он внимательно прислушивался и к мнению коллег, уточняя дискуссионные моменты (Синская Е.Н., 1991).

В 1924 году Н.И. Вавилов выезжает в экспедицию в Афганистан и собирает ценный материал по культурной и дикорастущей флоре, включая карликовую пшеницу и сорно-полевую рожь. При этом он выявил большое разнообразие по бобовым (чечевица, бобы, нут, чина), моркови, репе и другим корнеплодным растениям, а также по некоторым бахчевым и плодовым культурам, техническим растениям, в частности, по льну, эфиромасличным и другим. Им обнаружены обширные посевы проса, сорго, кукурузы и ячменя. Экспедиция в Афганистан проходила в сложных условиях, нередко по территории, занятой враждующими племенами. Николай Иванович проявлял во время поездки определенную целеустремленность и настойчивость в выполнении намеченных планов. В декабре Русским географическим обществом ему за беспримерное и успешное путешествие была присуждена медаль имени Н.М. Пржевальского.

Интересными были экспедиционные поездки Николая Ивановича в Средиземноморские страны, особенно, в Италию и Испанию, а также на острова Средиземного моря. Здесь ему удалось собрать значительные коллекции зерновых и бобовых культур, льна, включая также декоративных, овощных и ароматических растений и кормовых трав. На острове Крит были найдены разные формы эгилопса и безлигульной пшеницы.

При посещении стран Северной Африки в Алжире им найдены эндемичные формы и сорта овса, пшеницы, ячменя, моркови, лука, дикорастущие виды свеклы и льна, и ряда листовых овощных растений. В Марокко обнаружена дикорастущая чечевица, примитивные формы гороха, чины, льна, твердой пшеницы, ржи, конопли. Тунис заинтересовал Николая Ивановича большим разнообразием дикорастущих арбузов-колоцитов, а также крупносемянных зерновых и бобовых культур. В Сирии им собраны оригинальные формы чины, кормового ячменя, пшеницы, зерновых бобовых, многолетней ржи, дикорастущего гороха и ячменя. Абиссиния привлекла Николая Ивановича такими культурами, как сафлор, кунжут, нут, чечевица, горох, чина, тэфф и сорго.

В Северной Америке он собрал аборигенные формы подсолнечника, многолетнего люпина, дикорастущей яблони, виды ягодных и декоративных культур. Центральная Америка оказалась родиной кукурузы, а также большого разнообразия фасоли, тыквы, чайота, хлопчатника, какао. В Южной Америке обнаружены разнообразные формы томата, дикорастущие виды и местные сорта картофеля, культурной лебеды, амаранта, подсолнечника, перца, земляной груши, люпина. Позднее соратниками Вавилова С.М. Букасовым и С.В. Юзепчуком среди дикорастущих видов картофеля были найдены иммунные к заболеваниям, холодостойкие и засухоустойчивые формы, с использованием которых в последующем были выведены ряд ценных отечественных сортов. Мексика и соседние страны оказались родиной американских хлопчатников, многолетней фасоли и мексиканского томата.

В 1929 году Николай Иванович посетил Западный Китай, где обследовал насаждения местных сортов горчицы сарепт-ской, китайского салата, а также эндемичного вида люцерны, отличающегося

ценными хозяйственными качествами, белоцветкового и белосемянного льна, светло-желтой и светлоокрашенной моркови. Местные сорта пшеницы, ячменя, вигны и риса также представлены светлоокрашенными формами. При этом найдены местные сорта капусты китайской, крупноплодного огурца, лука, редьки, тыквы мускатной, баклажана, примитивные формы батата, ряд овощных и лекарственных растений. В Японии Николаю Ивановичу удалось собрать уникальные формы редьки, репы и других корнеплодов, разных разновидностей капусты, съедобного лопуха, многолетнего лука, ревеня, баклажана, люффы, огурца, спаржи, риса и сои. На Тайване его заинтересовали китайская крапива, батат и многочисленные овощные и лекарственные растения. В Корее преобладали рис, соя и фасоль, а также листовые овощные.

Большой интерес для исследований представляли страны тропической Азии – Индия, Цейлон и Ява, но Николаю Ивановичу не удалось там побывать. Позднее эти страны посетил В.В. Маркевич и доставил в институт интересные образцы льна, индау, горчицы, сурепицы, скороспелого редиса, репы, беска-ротиновой моркови, а также образцы ряда бобовых растений, риса, пшеницы и др. На основе экспедиционных сборов, проведенных Н.И. Вавиловым и его соратниками, в институте развернута широкая интродукционная работа по мобилизации растительных ресурсов земного шара, положившей начало мировой коллекции ВИР. К 1940 году коллекция ВИР насчитывала более 200 тысяч образцов различных сельскохозяйственных растений. В библиотеке института собраны многочисленные зарубежные издания по систематике, географии и иммунитету растений и сельскому хозяйству (Бахтеев Ф.Х., 1987).

При этом Николай Иванович большое внимание уделял охране сельского хозяйства страны от завоза с растительным материалом опасных вредителей и болезней. По его инициативе были организованы карантинные инспекции и лаборатории, включая институт. На ряде опытных станций ВИР (Павловская, Майкопская, Кубанская) созданы карантинные питомники для выявления скрытой зараженности поступающих из-за границы коллекционных образцов. Позднее на этой базе в стране была создана Государственная служба карантина растений.

За выдающийся вклад в исследование культурной флоры разных стран и мобилизацию мировых растительных ресурсов Николаю Ивановичу в числе первых советских ученых была присуждена премия имени В.И. Ленина. Н.И. Вавилов считал, что ¾ мирового фонда культурных растений, созданного природой и сотнями поколений рода человеческого, являются нетронутыми и неиспользуемыми (Вавилов Н.И., 1935). Это имело и имеет фундаментальное значение для поиска новых видов и форм растений и их интродукции в современном мире.

Аресты ведущих ученых института, а также Великая Отечественная война прервали работу по мобилизации растительных ресурсов. Восстановлена она была в середине 60-х годов прошлого столетия, когда директором института был назначен Дмитрий Данилович Брежнев, в 30-е годы окончивший аспирантуру ВИР и назначенный Н.И. Вавиловым заведующим отделом овощных культур института. После войны Дмитрий Данилович вернулся в Ленинград, работал на партийных и государственных должностях, был избран в 1956 году вице-президентом ВАСХНИЛ; в 1965 году назначен директором ВИР. По его инициативе и непосредственном участии было организовано шесть постоянно действующих региональных экспедиционных отрядов – по Кавказу, Средней Азии, Европейской части России, Сибири, Дальнему Востоку. Продолжены экспедиции в ранее неисследованные зарубежные страны Азии (Непал, Пакистан), Африки (Судан, Танзания, Уганда, Сенегал, Гвинея, Сомали, Кения),

Латинской Америки (Боливия, Бразилия, Эквадор). После многолетнего перерыва возобновлены экспедиционные поездки в Индию, Мексику, Эфиопию, Северную Африку, Монголию, Иран, Японию, Турцию. В результате экспедиций было интродуцировано более 100 тысяч образцов культурных растений и их диких родичей. На основе исходного материала ВИР селекционеры страны создали за период 1960-1980 годов более 2000 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур (Брежнев Д.Д. и др., 1982). Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время (Буренин В.И., Храпалова И.А., 2016).

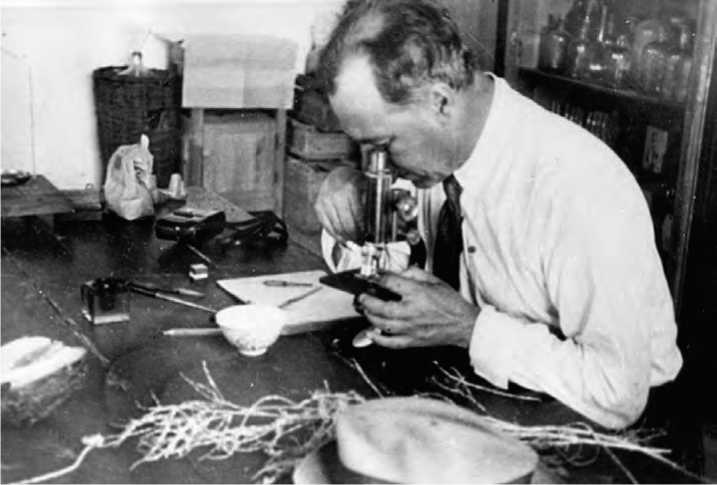

Изучение генетических ресурсов

Когда в конце 1920 году Николай Иванович переехал в Петроград, у БПБ практически не было экспериментальной базы, за исключением Саратовского отделения, но и оно скоро закрылось. В это сложное время не просто было организовать опытную сеть, но Николаю Ивановичу это удалось. В течение 6-8 лет к системе ВИР было присоединено 12 опытных станций и опорных пунктов, в числе которых создана Центральная селекционно-генетическая станция в Детском селе под Петроградом, Каменноостровская в Воронежской области, Павловская в Ленинградской и Полярная в Мурманской областях. На юге страны для этих целей ВИРу были переданы Кубанская и Майкопская станции (Краснодарский край), Дальневосточная (Приморский край). Позднее были организованы опытные станции ВИР в союзных республиках – Украинская (близ Харькова), Сухумская (возле Талановки), Среднеазиатская (под Ташкентом), Приаральская и Репетокская (Северный Казахстан), Туркменская (близ г. КараКала). Несмотря на занятость, Николай Иванович регулярно посещал станции, тщательно осматривая посевы. Рассматривая опытные станции в качестве опорных пунктов института по изучению и поддержанию в живом виде коллекций сельскохозяйственных культур, он вместе с тем нацеливал коллективы на развертывание селекционно-семеноводческой работы и оказание в этих вопросах квалифицированной помощи регионам. В 1922 году Николай Иванович вносит в правительство предложение о создании сети государственных селекционных станций. Спустя год в стране открывается сначала 45, а затем 70 опытно-селекционных станций по полевым культурам, включая уже существующие. При этом неоднократно отмечал, что «…селекция тогда действенна, когда органически связана с семеноводческой системой…» (Вавилов Н.И., 1934, с. 9). В развитие этих положений в стране была организована сеть государственных семеноводческих хозяйств, работающих в тесной связке с селекционерами. В союзных республиках создаются селекционные центры для координации селекционно-семеноводческой работы в регионах.

При этом широко использовался исходный материал ВИРа. Работы Н.И. Вавилова «Селекция как наука» (1934), «Ботанико-географические основы селекции растений» (1935), «Теоретические

основы селекции растений» (1935), «Генетические основы селекции» (1939) актуальны и в настоящее время (Пивоваров В.Ф. и др., 2012). В 1923 году под руководством Николая Ивановича была начата масштабная работа по проведению географических посевов, основная цель которых была выявление фенотипической изменчивости растений в связи с различиями в географических и экологических условиях. Опыты проводили по единой методике, составленной Н.И. Вавиловым. Для этого на опытных станциях, сначала 25 (включая 12 из системы ВИР), а затем в 117 пунктах от Камчатки до Литвы, от Хибин до Кушки высевали до 185 образцов разных сельскохозяйственных культур. Развитие растений прослеживали от всходов до уборки, описывали морфологические признаки, физиологические и биохимические особенности, иммунные и другие реакции. При этом ставилась задача: выяснить, в каких условиях и какие сорта дают максимальный экономический эффект, обеспечивают получение высокого качества продукции. В результате было установлено, что реакция образцов на меняющиеся условия местообитания неодинаковая, что свидетельствует о разных их возможностях (особенностях). На основании первых итогов географических опытов Николай Иванович внес существенные корректировки в размещение сельскохозяйственных культур на территории страны, включая границы северного земледелия. По поручению Н.И. Вавилова, Г.Т. Селянинов и А.И. Руденко провели агроклиматическое изучение основных земледельческих зон, создав известную агроклиматическую карту страны. Николай Иванович вынашивал идеи разработки новой агроэкологической классификации культурных растений, основанной на различиях экотипов разных сортов и форм растений. Эти различия, считал он, связаны с длительной их эволюцией в определенных условиях внешней среды.

В 1926 году Н.И. Вавилов о результатах географических исследований доложил на Международном съезде селекционеров в Италии и был удостоен Золотой медали. Участники съезда приняли постановление: провести под руководством Н.И. Вавилова географические опыты в мировом масштабе. При этом отмечалось, что такого рода исследования проясняют один из самых сложных вопросов современной генетики и селекции, а именно, вопрос о пластичности видов.

В своих работах Николай Иванович неоднократно отмечал, что успех в селекции любой сельскохозяйственной культуры в значительной степени определяется как разнообразием, так и степенью изученности исходного материала. При этом он обращал внимание на генетические подходы в исследованиях, чтобы сделать: «…селекционную работу более осмысленной» (Вавилов Н.И., 1932, с. 7). В 1930 году Николай Иванович был назначен и директором Института генетики АН СССР. Он обращал внимание сотрудников института на разработку генетических подходов к селекции растений. Только владея систематико-географическими знаниями, считал он, генетик сможет сознательно подойти к подбору исходного материала для скрещиваний. Он ставил задачи по разработке таких проблем генетики, как: отдаленная гибридизация, проблема пола, наследование признаков, использование разных типов мужской стерильности и инцухта. При этом Николай Иванович считал необходимым скорейшее развитие частной генетики, то есть генетики отдельных видов культурных растений. В этом плане он вплотную подошел к разработке учения о подборе пар для скрещивания в зависимости от задач, стоящих перед селекционером. Перспективными оказались циклические скрещивания, в большом объеме проведенные сотрудниками института между разными экотипами и подвидами с местными районированными сортами зерновых и бобовых культур и льна (Вавилов Н.И., 1938). При этом выявлены определенные закономерности по доминированию морфологических и хозяйственных признаков, по скрещиваемости и большому разнообразию новых форм. К сожалению, эти исследования были прерваны в связи с начавшейся войной. Сотрудники ВИР и его опытных станций также пережили нелегкие времена.

В послевоенный период при участии Д.Д. Брежнева в систему ВИР были включены Волгоградская и Крымская (Краснодарский край) опытные станции, опорный пункт «Маяк» (ЧеченоИнгушская АССР) и Московское отделение, а затем Генический опорный пункт по бахчевым культурам. В зоне БАМ организован опорный пункт с задачами освоения новых районов Сибири и

Дальнего Востока. В институте создан ряд новых лабораторий (фотосинтеза, физиологии устойчивости, белка и нуклеиновых кислот, автоматизации), возобновила работу лаборатория цитологии и анатомии. Значительно усилена материально-техническая база станций (построены новые хранилища, теплицы, климатические камеры), что позволило поднять изучение коллекций на современный научно-методический уровень, включая эколого-генетические подходы (Мережко А.Ф., 1994). Одновременно проводится интенсивная селекционносеменоводческая работа: в Пушкинских лабораториях ВИР – по картофелю, овощным и декоративным культурам (А.Я. Камераз, В.Т. Красочкин, Т.В. Лизгунова, Т.Г. Тамберг), на Павловской опытной станции ВИР – по ягодным и кормовым культурам (Е.В. Володина, М.А. Шебалина, Ю.И. Кириллов). Значительный вклад в отечественную селекцию внесли также ученые опытных станций ВИР – Крымской опытно-селекционной, Майкопской, Волгоградской, Дальневосточной, Дагестанской и Московского отделения; ряд созданных ими сортов и гибридов полевых, овощных, плодово-ягодных культур и картофеля конкурентоспособны и в настоящее время включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ.

С распадом СССР в 1991 году от системы ВИР отпали опытные станции, размещенные в бывших союзных республиках – Узбекистан, Туркмения, Казахстан, Украина, Абхазия.

Соответственно возросла нагрузка по поддержанию в живом виде образцов коллекции на оставшиеся в системе ВИР станции, хотя с отдельными республиками поддерживаются научные контакты (совместные исследования, экспедиционные поездки). Вместе с тем, начавшееся повсюду реформирование коснулось и системы ВИР. На ряде опытных станций сокращено бюджетное финансирование и соответственно, уменьшены объемы плановых работ с коллекциями. Начались поиски возможностей «зарабатывания» денег, что нередко сказывается на выполнении намеченных планов. Пострадали методические лаборатории института в Пушкине: прекратили свое существование лаборатории технологической оценки, цитологии, анатомии, автоматиза- ции. Значительно сокращены Лаборатория физиологии и Отдел белка и нуклеиновых кислот. Несмотря на определенные трудности, сохранено важное направление исследований, которое связано с генотипированием коллекционных образцов и диагностикой фитопатогенов, включая оценку генетического разнообразия и дифференциацию комплекса генов. Применяются методы молекулярных маркеров, основанные на выявлении полиморфизма ДНК различных генотипов, что позволяет идентифицировать биотипы с нужной генетической структурой на ранних стадиях развития растений. Углубленное изучение генетического разнообразия осуществляется также путем идентификации и картирования OTL морфологических и физиологических признаков картирующих популяций и филогенетические исследования генофонда. С помощью современных методов проведена идентификация генетических ресурсов. В результате сформированы генетические коллекции наиболее важных сельскохозяйственных культур, являющиеся основой для выявления доноров ценных признаков, использование которых обеспечивает прогресс селекции в создании сортов и гибридов, наиболее полно удовлетворяющих требования производства и рынка (Тимин Н.И., 2012; Буренин В.И. и др., 2014).

Сохранение генофонда

Не менее важным чем интродукция, Н.И. Вавилов считал сохранение в живом виде собранных образцов. Для этого на ряде опытных станций была создана система изолированных участков для поддержания в живом виде образцов перекрестноопыляющихся растений. Наибольшее количество изоучастков было выделено на Майкопской опытной станции ВИР, учитывая благоприятные условия (предгорья, лесистые складки местности и др.). Развернута работа в этом направлении также на Павловской, Крымской и Кубанской опытных станциях, Пушкинских лабораториях и Московском отделении ВИР. Наряду с этим, используются индивидуальные марлевые, бязевые и пергаментные изоляторы. Позднее для этих целей стали использовать групповые изодомики, накрываемые марлей и с применением пчелиных нуклеусов для доопыления.

В результате была создана довольно затратная, но эффективная система поддержания в живом виде образцов коллекции, которая несмотря на финансовые трудности, на ряде станций используется и в настоящее время.

В 1976 году на Кубани впервые в стране было построено Национальное хранилище семян, где коллекционные образцы хранятся длительное время в контролируемых условиях. Семена сохраняются в герметически закрытых стеклянных контейнерах в камерах с нерегулируемой влажностью при температуре -4,5°С. Общая расчетная емкость 400 тысяч образцов. В настоящее время в хранилище сохраняется свыше 270 тысяч образцов базовой и дублетной коллекций (Филиппенко Г.И. и др., 2014).

В 2000 году в Санкт-Петербурге были построены новые низкотемпературные камеры с температурами хранения -4 и -10°С. За период 2001-2013 годов в новые хранилища было заложено около 300 тысяч образцов мировой коллекции. На дублетном хранении в холодильниках при -18°С находится около 1100 образцов семян из научных учреждений России и Ближнего Зарубежья.

В биокриокомплексе ВИР, вступившем в строй в 2014 году, в жидком азоте при температурах -183…-185°С в виде черенков и пыльцы сохраняется около 900 образцов коллекции плодовых культур, а виде апексов побегов – около 100 образцов картофеля. В настоящее время сохраняемый в ВИРе генофонд растительных ресурсов базовых и дублетных коллекций составляет около 325 тысяч образцов, представленных 64 ботаническими семействами, 376 родами и 2169 видами. Тем самым получило развитие идей Н.И. Вавилова как о мобилизации, но так и о сохранении генетических ресурсов растений с целью углубленного изучения и последующего их использования.

Международное сотрудничество

Во время зарубежных поездок Николай Иванович Вавилов знакомился с работой сельскохозяйственных и биологических учреждений и отовсюду привозил научную литературу и образцы семян культурных и дикорастущих растений. При этом он завязывал деловые связи с учеными разных стран, которые сохранялись на долгие годы.

Николай Иванович свободно владел немецким, французским и английским языками, мог объясняться по-итальянски и по-испански, а также на более чем 20 языках восточных и других народов. Он тщательно готовился к зарубежным поездкам, детально знакомился с имеющимися сведениями и, по возможности, изучал языки той или иной страны. Практически везде он бывал без переводчика. Зачастую за рубежом выступал с сообщениями, в которых делился сведениями о достижениях отечественной науки. В его докладах всегда была конкретность со ссылкой на определенные факты. Все это вызывало глубокое уважение прогрессивной научной общественности зарубежных стран, что нашло свое выражение в избрании Н.И. Вавилова членом многих академий и научных обществ (Синская Е.Н.,1991). Он был членом Научного совета Международного агрономического института в Риме, членом Английского королевского общества в Лондоне, членом Шотландской Академии наук в Эдинбурге, членом-корреспондентом Академии наук в Галле, почетным членом Всеиндийской академии наук, почетным членом Линнеевского общества в Лондоне, почетным членом Американского ботанического общества, членом Шведского ботанического общества, членом Нью-Йоркского географического общества, почетным членом Садоводческого общества в Лондоне, доктором Брносского университета в Чехословакии, доктором Софийского университета в Болгарии. В 1932 г. он был избран вице-президентом 6-го Международного конгресса генетиков в Итаке (США), в 1938 г. – президентом 7-го Международного конгресса генетиков в Эдинбурге (не смог участвовать). Известный международный журнал «Hereditas» (Наследственность) поместил на обложке, наряду с именами Дарвина, Менделя, Моргана и др., имя Н.И. Вавилова.

В 60-е годы прошлого столетия в ВИРе налажены деловые контакты более чем с 700 учреждениями из 93 стран, в том числе с известными организациями и научными центрами (Брежнев Д.Д. и др., 1982).Среди них Международный комитет по генетическим ресурсам ФАО, Европейская ассоциация селекционеров (ЕУКАРПИЯ),

СИММИТ (Мексика), Институт риса (Филлипины), Институт картофеля (Перу), Институт тропического земледелия (Нигерия), Институт аридных районов (Индия), Свалефская и Вейбульская опытные станции (Швеция), Институт селекции растений (Великобритания) и другие. В последние годы по линии ЕУКАРПИЯ проводится большая работа по сохранению генетических ресурсов растений. Сотрудничество в этой области усилилось во второй половине прошлого столетия после создания Северного (Нордического) генного банка, а также после принятия Международной конвенции по биоразнообразию, состоявшейся в 1982 году в Рио-де-Жанейро. При этом ставится задача пополнения, обмена и более глубокого изучения коллекций культурных и дикорастущих видов, включая вопросы консервации и оценки образцов зародышевой плазмы. Особое внимание уделяется вопросам создания информационно-поисковой системы для учета генетических ресурсов. Все это способствует расширению исследований генофонда и углубленному изучению генетических источников (Горбатенко Л.Е., 2001).

Проблема мобилизации растительных ресурсов и их рационального использования не снята и в настоящее время. Как писал Н.И. Вавилов (1935), растительные ресурсы земли необъятны и ботаникам на столетия хватит работы по изучению богатств, рассеянных по всему земному шару.

Заключение

С именем Николая Ивановича Вавилова связаны эпохальные открытия в области биологической и сельскохозяйственной науки, включая систематику, селекцию, генетику, интродукцию и иммунитет растений. Он открыл основные центры происхождения культурных растений, установил закономерности их географического распределения и обнаружил в древних очагах земледельческой культуры истоки современных сортов сельскохозяйственных растений. Важным в мировой биологической науке явился открытый Н.И. Вавиловым закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. Открытия и учения Н.И. Вавилова способствовали и способствуют планомерному и целенаправленному проведению экспедиций, позво- ливших создать мировую коллекцию культурных растений. В настоящее время генофонд ВИР – это поистине золотой фонд, из которого отечественная селекция черпала и черпает ценный исходный материал для выведения новых сортов сельскохозяйственных растений. При этом Николай Иванович заложил основы и развил теоретический базис селекции растений, что является актуальным и по настоящее время.

Значительна роль Н.И. Вавилова в становлении отечественной генетики растений. Он неоднократно указывал на необходимость разработки научных основ генетики культурных растений и их ближайших дикорастущих предков с тем, чтобы иметь надежную теоретическую основу для филогенетических исследований и дальнейшего развития селекционных работ. При этом он направлял усилия коллектива на исследование различных аспектов проблем происхождения, эволюции и филогении культурных растений, что нашло отражение в многочисленных его публикациях, а также его соратников. Николай Иванович умело подбирал и воспитывал кадры. Его научная школа получила мировое признание, воспитавшая плеяду талантливых ученых – генетиков, физиологов, ботаников, селекционеров, биохимиков. Мировую известность получили издававшиеся коллективом ВИР: «Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции», тома «Культурная флора СССР», «Теоретические основы селекции растений», «Руководство по апробации сельскохозяйственных культур».

Большое внимание Николай Иванович уделял разработке практических вопросов растениеводства. Неотъемлемой частью деятельности ВИРа он считал организацию селекционно-семеноводческой работы в стране. В 1922 году в институте создается отдел семеноводства; начата организация селекционных центров. Он создал и развил учение об исходном материале и обосновал новые, более эффективные пути и методы селекционной работы, сыгравшие большую роль в развитии отечественной селекции. Неоценима роль коллекционного материала, привлеченного Н.И. Вавиловым и его соратниками в качестве исходного материала для селекции. При этом он обращал внимание селекционеров на соз- дание «собственных» рабочих коллекций, применительно к условиям конкретных регионов. В 1924 году в институте создан Отдел сортоиспытания, базой для которого послужили организованные Н.И. Вавиловым географические посевы.

В 1935 году на этой основе создана современная Система государственного сортоиспытания, включающая 12 регионов, 78 областей и автономных республик.

Мировая общественность по достоинству оценила вклад Н.И. Вавилова в биологическую и сельскохозяйственную науку. Он был избран членом практически всех известных в то время в мире академий и научных обществ. Его научные разработки об очагах начального видообразования и дальнейшего расселения культурных растений широко используются при планировании экспедиций во всем мире. К сожалению, разногласия, вызванные «лысенковщиной», и начавшаяся Великая отечественная война прервали кипучую жизнь Николая Ивановича Вавилова, приостановили деятельность возглавляемого им «Вавилона». Многое из своих планов Николай Иванович не успел осуществить.

В 60-х годах прошлого столетия под руководством Д.Д. Брежнева проведена большая работа по восстановлению системы ВИР, проведению новых экспедиционных сборов, развертыванию селекционно-семеноводческой работы в стране, усилению международного сотрудничества и мобилизации мировых растительных ресурсов. Восстановлена материально-техническая база опытных станций; расширен кадровый состав. Изучение генофонда стало осуществляться на современном научно-методическом уровне. Впервые в стране построено Национальное хранилище семян на Кубани, обеспечивающее длительную сохранность семенного материала при пониженной температуре, без пересева. Возобновлены публикации научных трудов института. Восстановлены научные связи и контакты с учреждениями более 90 стран, в том числе с известными научными центрами. За успешную работу по мобилизации и изучению растительных ресурсов, вклад в развитие селекции Институт награжден Орденом В.И. Ленина (1967 г.) и орденом Дружбы народов (1975 г.). В настоящее время Институт переведен в ранг Федерального исследовательского центра, с 1967 г. носящего имя академика Н.И. Вавилова, а коллектив ВИР, несмотря на определенные трудности и проблемы, продолжает трудиться и развивать научные идеи его основателя.

Список литературы «Вавилон жив. Вавилон будет жить» (к 130-летию со дня рождения академика Н.И. Вавилова)

- Бахтеев Ф.Х. Николай Иванович Вавилов. -Новосибирск: «Наука», 1987. -271 с,

- Брежнев Д.Д. Национальный генофонд растений СССР для селекции//«Общая генетика». -М., 1978. -Том 5. -С. 5-87.

- Брежнев Д.Д., Коровина О.Н., Дорофеев В.Ф., Коровин А.И. Человек и мир растений. -М., 1982. -303 с.

- Буренин В.И., Храпалова И.А. Вклад Д.Д. Брежнева в развитие генофонда растений.//Сб. научных трудов Отделения с.-х. наук ПАНИ. -СПб., 2016. -Вып. 6. -С. 169-176.

- Вавилов Н.И. О современном состоянии учения об иммунитете хлебных злаков к грибным заболеваниям.//Тр. Московского с-х. института. -М., 1913. -С. 156-158.

- Вавилов Н.И. Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям.//Известия Петровской с.-х. акад. -М., 1919. -Вып. 1-4. -242 с.

- Вавилов Н.И. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. -Саратов, 1920. -16 с.

- Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы семеноводства.//«Социалистическое земледелие». -1925. -С. 10-12.

- Вавилов Н.И. Центры происхождения культурных растений.//Тр. по прикл. бот., ген. и сел. -1926. -Т. 16. -Вып. 2. -248 с.

- Вавилов Н.И. Линнеевский вид как система. -М.-Л., 1931. -32 с. Вавилов Н.И. Проблема новых культур. -М.-Л., 1932. -48 с.

- Вавилов Н.И. Генетика на службе социалистического земледелия. -М.-Л., 1932. -46 с. Вавилов Н.И. Селекция как наука. -М.-Л., 1934. -16 с.

- Вавилов Н.И. Ботанико-географические основы селекции растений. -М.-Л., 1935. -60 с.

- Вавилов Н.И. Теоретические основы селекции растений. -М.-Л., 1935. -Т. 1. -1043 с. (под редакцией).

- Вавилов Н.И. Учение об иммунитете растений к инфекционным заболеваниям. -М.-Л., 1935. -100 с.

- Вавилов Н.И. Значение межвидовой и межродовой гибридизации в селекции и эволюции.//Известия АН СССР. -Серия биология, 1938. -№ 3. -С. 543-563.

- Вавилов Н.И. Как строить курс генетики, селекции и семеноводства.//«Социалистическое земледелие». -1939. -№ 25. -С. 7-12.

- Горбатенко Л.Е. Проблема исчезновения полезных растений и задачи их охраны.//Тез. докл. межд. конф. «Генетические ресурсы культурных растений». -СПб., 2001. -С. 22-24.

- Жуковский П.М. Генетические основы происхождения физиологических рас грибного паразита и поиски устойчивого генотипа растения-хозяина.//«Генетика». -1967. -№ 6. -С. 11-17.

- Майсурян Н.А. Жизненный и творческий путь Николая Ивановича Вавилова.//«Мир идей Вавилова». -М., 1968. -С. 7-20.

- Мережко А.Ф. Проблема доноров в селекции растений. -СПб., 1994. -127 с.

- Пивоваров В.Ф., Пышная О.Н., Гуркина Л.К. Решение актуальных задач селекции овощных культур в свете идей Н.И. Вавилова.//Доклад на 3-ей международной научно-практич. конференции. -М.: ВНИИССОК, 2012. -С. 67-74.

- Резник С.Е. Николай Вавилов//Жизнь замечательных людей. -М., 1968. -333 с.

- Синская Е.Н. Воспоминания о Вавилове. -Киев, 1991. -205 с.

- Тимин Н.И. Учение академика Н.И. Вавилова в решении проблем генетики и селекции овощных растений.//Доклад на 3-ей международной научн.-практич. конф. -М.: ВНИИССОК, 2012. -С. 75 -83.

- Трускинов Э.В. История Пушкинских лабораторий ВИР.//«Сб. статей и воспоминаний». -СПб.-Пушкин, 2012. -С. 4-14.

- Филиппенко Г.И., Силаева О.И., Вержук В.Г., Сафина Г.Ф., Забегаева О.Н., Баранова Е.Я., Павлов А.В. Сохранение мировых генетических ресурсов в ВИР с использованием современных технологий.//Тез. докл. межд. конф. «Генетические ресурсы растений -основа продовольственной безопасности». -СПб., 2014. -С. 34.

- De Candolle A.P. Prodromus Sistematic Naturalis. -Paris, 1824. -№ 1. -355 р.