Важнейшие закономерности развития объёма оборота розничной торговли

Автор: Петрова Л.П.

Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael

Рубрика: Региональная экономика

Статья в выпуске: 4-5, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14319234

IDR: 14319234

Текст статьи Важнейшие закономерности развития объёма оборота розничной торговли

Изменение динамики объёма и его структуры есть частный случай действия закона возвышения потребностей, который проявляется через ряд важнейших экономических закономерностей.

Первой закономерностью является систематический рост объёма оборота в действующих фактических ценах. Она подтверждается статистическими данными федерального и местного назначения. Оценивается проявление данной законо- мерности во всех странах мира с развитой экономикой, в том числе и в России. В таблице 1 приведена развёрнутая динамика развития оборота розничной торговли России за 67 лет и Хабаровского края – за 69 лет. Как по стране в целом, так и по Хабаровскому краю в частности объём оборота розничной торговли из десятилетия в десятилетие, из года в год возрастал в значительных размерах в действующих ценах соответствующих лет (таблица 1).

Таблица 1 – Оборот розничной торговли (в действующих ценах соответствующих лет) по России (млрд руб.) и Хабаровскому краю (млн руб.)

|

Год |

Россия |

Хабаровский край |

|

1940 |

- |

131 |

|

1950 |

- |

292 |

|

1960 |

42 |

477 |

|

1970 |

79 |

835 |

|

1980 |

136 |

1 486 |

|

1990 |

253 |

2 982 |

Как по России, так и по Хабаровскому краю с 1960 г. по 1990 г. включительно за каждое прошедшее десятилетие объём продаж практически почти удваивался в стоимостной оценке. За более короткий промежуток времени – с 2002 г. по 2009 г. – ежегодный прирост объёма продаж составлял в России и Хабаровском крае в среднем по сравнению с предшествующим годом 24 – 22 %. Исключение составил 2009 г., темп роста продаж в котором по сравнению с предшествующим годом возрос по стране только на 4,3 %.

Систематическое возрастание объёма продаж товаров и других важнейших эко- номических показателей в значительной степени зависит от роста инфляции в стране, округе, крае. Вызывают большой практический интерес приведённые в таблице 2 индексы в секторах экономики Хабаровского края в динамике.

За восемь приведённых лет максимальный индекс цен наблюдался по потребительским товарам в 2001 г. (123,5 %), производству промышленных товаров – в 2000 г. (122,6 %), на сельскохозяйственную продукцию – в 2004 г. (138,3 %), на строительную продукцию – в 2001 г. (125,1 %), тарифов на грузовые перевозки – в 2000 г. (172,3 %).

Таблица 2 – Индексы цен в секторах экономики (декабрь к декабрю предыдущего года, в процентах) по Хабаровскому краю

|

Год |

Индекс потребительских цен |

Индекс цен производителей промышленных товаров |

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции |

Индекс цен строительной продукции |

Индекс тарифов на грузовые перевозки |

|

2000 |

119,9 |

122,6 |

126,8 |

122,8 |

172,3 |

|

2001 |

123,5 |

108,3 |

108,9 |

125,1 |

131,0 |

|

2002 |

117,6 |

121,4 |

111,4 |

111,1 |

115,5 |

|

2003 |

115,3 |

115,5 |

117,9 |

115,5 |

113,8 |

|

2004 |

113,8 |

109,6 |

138,3 |

114,2 |

112,1 |

|

2005 |

113,6 |

111,6 |

111,2 |

107,2 |

114,7 |

|

2006 |

108,7 |

110,7 |

104,0 |

113,2 |

109,5 |

|

2007 |

109,8 |

109,9 |

107,9 |

113,4 |

108,5 |

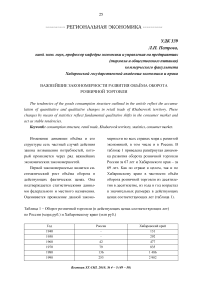

Начиная в основном с 2002 г. и по 2008 г. включительно во всех секторах экономики края наблюдается ежегодное снижение индекса цен. Особенно в 2006 – 2007 гг. индексы цен на потребительские товары, на сельскохозяйственную продукцию и тарифов на грузовые перевозки были значительно ниже сравнимых показателей 2005 года. На рисунке 1 наглядно видна тенденция динамики индексов на продовольственные и непродовольствен- ные товары, а также на платные услуги, оказываемые населению края в 2000 – 2007 годы. Например, при росте цен на непродовольственные товары в 2007 г. на 5,5 %, они увеличились на продукты питания на 11 %, а на платные услуги – на 13,3 %. Второй важнейшей закономерностью развития объёма оборота является систематический рост оборота по продажам товаров в сопоставимых ценах (рисунок 1 и таблица 3).

—♦- продовольственные товары непродовольственные товары

—*- платные услуги населению

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Рисунок 1 – Индексы потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги по Хабаровскому краю

Таблица 3 – Индексы физического объёма розничной торговли Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа и Хабаровского края, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года (в сопоставимых ценах)

|

Показатель |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Российская Федерация: |

||||||||

|

– оборот розничной торговли всего |

109,3 |

108,8 |

113,3 |

112,8 |

114,1 |

116,1 |

113,5 |

94,5 |

|

– в т.ч. продовольственные товары |

110,1 |

107,7 |

111,4 |

110,5 |

111,0 |

112,6 |

109,1 |

97,5 |

|

– непродовольственные товары |

108,6 |

109,7 |

115,1 |

115,1 |

116,8 |

119,1 |

117,2 |

91,7 |

|

Дальневосточный федеральный округ: |

||||||||

|

– оборот розничной торговли, всего |

111,0 |

111,2 |

110,3 |

112,5 |

112,9 |

111,2 |

110,4 |

|

|

– в т.ч. продовольственные товары |

112,6 |

112,4 |

109,3 |

111,6 |

116,2 |

|||

|

– непродовольственные товары |

106,7 |

106,7 |

106,2 |

106,1 |

109,9 |

|||

|

Хабаровский край: |

||||||||

|

– оборот розничной торговли, всего |

111,6 |

106,8 |

110,2 |

113,5 |

113,3 |

115,3 |

107,9 |

103,8 |

|

– в т.ч. продовольственные товары |

103,8 |

107,6 |

111,8 |

109,9 |

111,0 |

114,3 |

106,5 |

103,4 |

|

– непродовольственные товары |

121,9 |

105,8 |

108,5 |

117,7 |

115,8 |

116,5 |

109,5 |

104,3 |

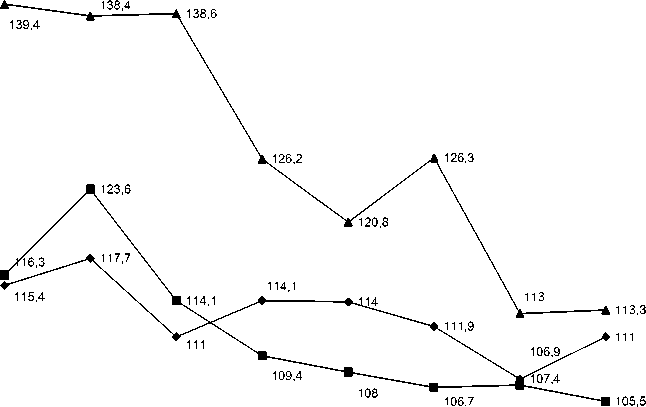

На протяжении всего исследуемого периода наблюдается рост объёма оборота розничной торговли Российской Федерации за исключением 2009 г., где отмечено снижение показателя на 5,5 % относительно предыдущего года, в том числе на 2,5 % по продовольственным товарам и на 8,3 % по непродовольственным товарам. Наибольший рост объёма продаж товаров в России был в 2007 г. (16,1 %) относительно показателя предыдущего года. В Дальневосточном федеральном округе среднегодовой индекс физического объёма оборота составил в динамике 111 %, в том числе по продовольственным товарам – 109 – 112 %, в 2008 г. – 116 %, а непродовольственным – 106 %, в 2008 г. его размер достиг 109,9 %.

В Хабаровском крае в период с 2002 г. по 2009 г. прослеживается рост объёма продаж товаров, хотя и неравномерный. Наименьшее увеличение исследуемого показателя отмечено в 2009 г. – 3,8 %. Наибольшие значения, как и в целом по России, наблюдаются в 2007 г., где прирост объёма продаж товаров составил 15,3 %. В Российской Федерации с 2003 по 2008 г. рост объёма продаж непродо- вольственных товаров превышает рост продаж продовольственных товаров, что следует расценивать положительно. В крае иная картина: если в 2002 г. прирост индекса оборота непродовольственных товаров составлял 21,9 %, то продовольственных – 3,8 %. В 2003 г. продажа непродовольственных товаров возросла лишь на 5,8 %. С 2005 г. до 2009 г. рост объёма продажи непродовольственных товаров ежегодно превышает аналогичный показатель по продовольственным товарам. Индексы физического объёма оборота розничной торговли Российской Федерации, Дальневосточного федерального округа и Хабаровского края представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 показывает неравномерную динамику объёма продаж по России в целом, Дальнему Востоку и Хабаровскому краю. В 2009 г. наблюдается значительное снижение исследуемого показателя, по России оборот розничной торговли в товарной массе составил 94,5 % к 2008 году. За годы рыночных преобразований изменилась и структура розничного оборота по формам проявления и собственности (таблица 4).

—■— Российская Федерация

—♦— ДФО

▲ Хабаровский край

Рисунок 2 – Динамика объёма розничного оборота

Таблица 4 – Оборот розничной торговли по формам собственности (в действующих ценах, в % к итогу)

|

Показатель |

1990 |

1995 |

2000 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

1. По формам проявления |

|||||||||

|

Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей вне рынка |

|||||||||

|

Россия |

91,7 |

73,4 |

73,8 |

76,3 |

77,7 |

78,8 |

80,4 |

84,8 |

86,8 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

|||||||||

|

Хабаровский край |

78,6 |

79,3 |

80,6 |

81,1 |

85,4 |

92,5 |

|||

|

Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках |

|||||||||

|

Россия |

8,3 |

26,6 |

26,2 |

23,7 |

22,3 |

21,2 |

19,6 |

15,2 |

13,2 |

|

Дальневосточный федеральный округ |

|||||||||

|

Хабаровский край |

20,7 |

19,4 |

18,9 |

14,6 |

7,5 |

||||

|

2. По формам собственности |

|||||||||

|

Россия |

|||||||||

|

– государственная |

3,5 |

1,5 |

|||||||

|

– негосударственная |

96,5 |

98,5 |

|||||||

|

Дальневосточный федеральный округ |

|||||||||

|

– государственная |

10,0 |

4,7 |

4,1 |

||||||

|

– негосударственная |

90,0 |

95,3 |

95,9 |

||||||

|

Хабаровский край |

|||||||||

|

– государственная |

9,4 |

8,4 |

7,9 |

7,3 |

4,7 |

3,3 |

|||

|

– негосударственная |

90,6 |

91,6 |

92,1 |

92,7 |

95,3 |

96,7 |

Как в России в целом, так и в Дальневосточном федеральном округе и Хабаровском крае в частности по формам проявления значительно превалирует доля оборота розничной торговли торгующих организаций. Причём, начиная с 2000 г., она ежегодно возрастала (например, в России с 73,8 % в 2000 г. до 86,8 % в 2008 г., в Хабаровском крае – с 78,6 в 2003 г. до 92,5 % в 2008 г.).

Продажа товаров на рынках и ярмарках систематически снижалась. Например, её доля по России в целом снизилась в два раза (с 26,6 % в 1995 г. до 13,2 % в 2008 г.). В Хабаровском крае наблюдается та же тенденция. Обвальное падение уровня имело место в 2008 г. – 7,5 % по сравнению с 2004 г. (20,7 %) и 2007 г. (14,6 %). По формам собственности начиная с 1991 г. и по 2008 г. включительно многократно доминирует оборот по продажам в розничной торговле негосударственных форм собственности. Так, например, в 2008 г. его доля составила в России 98,5 %, в Дальневосточном федеральном округе – 95,9 %, в Хабаровском крае – 96,7 %. Структура оборота розничной торговли Российской Федерации и Хабаровского края по видам торговых субъектов наглядно представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Структура оборота розничной торговли по видам торговых субъектов, проценты

|

Показатель |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

2009 |

|

Оборот торгующих организаций |

||||||||

|

Россия |

75,5 |

76,3 |

77,7 |

78,8 |

80,4 |

84,8 |

86,8 |

86,4 |

|

Хабаровский край |

78,8 |

79,1 |

79,3 |

80,6 |

81,1 |

85,4 |

92,5 |

91,7 |

|

Оборот продаж на вещевых, продовольственных и смешанных рынках |

||||||||

|

Россия |

24,5 |

23,7 |

22,3 |

21,2 |

19,6 |

15,2 |

13,2 |

13,6 |

|

Хабаровский край |

21,2 |

20,9 |

20,7 |

19,4 |

18,9 |

14,6 |

7,5 |

8,3 |

Как в России в целом, так и в Хабаровском крае по видам торговых субъектов значительно превалирует доля оборота розничной торговли торгующих организаций, причём ежегодно, за исключением 2009 г., она увеличивается.

Снижение доли оборота продажи на вещевых, продовольственных и смешанных рынках связано в первую очередь с сокращением числа самих рынков. Рынки трансформируются в торговые центры, супермаркеты и другие современные форматы торговли. На 1 декабря 2009 г. на территории Российской Федерации функционировало 3 573 розничных рынка. По сравнению с 1 декабря 2008 г. их число сократилось на 155 рынков, или на 4 %. Число рынков сокращалось в основном за счёт закрытия (преобразования) рынков универсального типа.

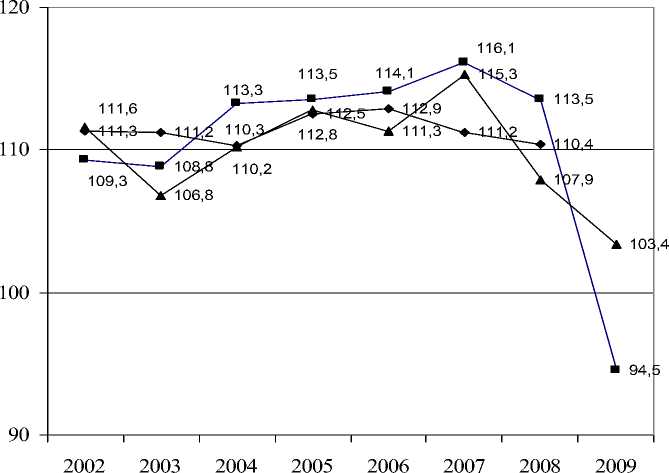

Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам Российской Федерации в 2009 г. в процентах к итогу в фактически действующих ценах представлена на рисунке 3.

Как видно на рисунке 3, наименьшую долю оборота розничной торговли Российской Федерации составляют субъекты малого и среднего предпринимательства, а именно 3,3 %. Примерно равные части приходятся на индивидуальных предпринимателей на рыке и на малые предприятия – 26,1 % и 25,8 % соответственно. Большую долю оборота, или 31,2 %, за- нимают организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Третьей закономерностью развития оборота по продажам товаров является систематический рост продаж на душу населения (таблица 6).

продажа товаров на розничных рынках и ярмарках; 13,6

индивидуальные предприниматели вне рынка; 26,1

субъекты малого и среднего предпринимательства;

3,3

малые предпряития;

25,8

организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства;

31,2

Рисунок 3 – Структура оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам России за 2009 год

Таблица 6 – Показатели объёма оборота розничной торговли на душу населения в динамике в действующих ценах (в руб.; до 2000 г. – тыс. руб.)

|

Показатель |

Год |

|||||||||

|

1980 |

1990 |

1995 |

2000 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Россия |

1,0 |

1,7 |

3451 |

16162 |

31576 |

39233 |

49202 |

61142 |

76480 |

98055 |

|

Дальний Восток |

1,2 |

1,9 |

3650 |

14200 |

28714 |

35131 |

43777 |

54169 |

64940 |

80921 |

|

Хабаровский край |

1,1 |

1,8 |

3319 |

13723 |

27567 |

33967 |

42703 |

52745 |

65076 |

79111 |

|

Удельный вес Дальнего Востока к обороту России, % |

110,0 |

105,9 |

96,2 |

84,9 |

87,3 |

86,6 |

86,8 |

86,3 |

85,1 |

80,7 |

|

Удельный вес Хабаровского края к обороту |

91,7 |

94,7 |

90,9 |

96,6 |

96,0 |

96,7 |

97,5 |

97,4 |

100,2 |

97,8 |

Дальнего Востока, % Illi

Если в 1980 – 1990 гг. среднедушевой оборот в розничной торговле Хабаровского края превышал сравнимый показатель России в целом на 10 – 6 %, то начиная с 1995 г., несмотря на ежегодный прирост среднедушевого оборота, его доля на фоне сопоставимого показателя России из года в год снижалась. Так, в частности, размер снижения к 1995 г. составил 3,8 %, в 2000 г. – 15,1 %, в 2007 г. – 14,9 %, 2008 г. – 19,3 %. Это свидетельствует о систематическом сокращении покупательской способности населения Дальнего Востока и Хабаровского края в частности.

Ещё больший контраст в среднедушевом обороте наблюдается в разрезе отдельных регионов Дальнего Востока (таблица 7).

Таблица 7 – Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения в рублях по регионам Дальневосточного федерального округа в динамике в действующих ценах

|

Год |

Респ. Саха (Якутия) |

Камчат. край |

Примор. край |

Хаб. край |

Амурск. область |

Магадан. область |

Сахалин. область |

Еврейский автономный округ |

Чукотский автономный округ |

|

2003 |

42 460 |

30 582 |

24 901 |

27 568 |

20 301 |

29 487 |

35 517 |

23 488 |

|

|

2004 |

47 497 |

34 877 |

31 625 |

33 967 |

26 476 |

33 736 |

45 588 |

30 836 |

41 767 |

|

2005 |

55 049 |

41 125 |

41 463 |

42 704 |

32 207 |

40 708 |

59 400 |

38 349 |

42 634 |

|

2006 |

66 998 |

50 608 |

50 468 |

52 743 |

39 918 |

49 048 |

81 696 |

43 666 |

47 051 |

|

2007 |

77 951 |

62 403 |

60 393 |

65 076 |

48 012 |

59 080 |

96 855 |

49 467 |

54 608 |

|

2008 |

80 921 |

77 190 |

75 310 |

79 111 |

62 199 |

68 697 |

132 121 |

61 190 |

69 738 |

|

Занимаемое место |

2 |

4 |

5 |

3 |

9 |

6 |

1 |

8 |

7 |

Как видно из приведённых данных таблицы 7, во всех регионах Дальнего Востока ежегодно возрастал оборот розничной торговли на душу населения. Особенно это прослеживается в Сахалинской области, которая занимает лидирующее первое место. Затем идёт республика Саха (Якутия). Третье место приходится на долю Хабаровского края.

Четвёртой закономерностью развитой рыночной экономики в России является качественное изменение макроструктуры оборота розничной торговли в сторону ежегодного возрастания удельного веса продаж непродовольственных товаров, что характеризует систематический рост благосостояния российского народа.

Рост потребления продовольственных товаров по своей природе ограничен физиологическими возможностями человека. Достигнув определённого уровня насыщенности, потребление продовольствия как на душу населения, так и по энергетической ценности (ккал в сутки) замедляется, а затем и стабилизируется. Высвободившие денежные ресурсы домохозяйств направляются как на потребление непродовольственных товаров, особенно предметов длительного пользования, так и на потребление платных услуг. По непродовольственным товарам нет физиологических пределов, а есть экономические границы, которые преодолеваются ростом доходов домохозяйств.

По оценке отечественных специалистов, высокое качество структуры оборота розничной торговли характеризуется, с одной стороны, наличием доли непродовольственных товаров, превышающей 51 % и более в общем объёме продаж, а с другой – систематическим возрастанием их доли в динамике.

Сложившееся соотношение продовольственных и непродовольственных товаров представлено в динамике в таблице 8.

Таблица 8 – Товарная структура оборота розничной торговли (в фактических действующих ценах, в процентах к итогу)

|

Показатель |

Год |

||||||||||

|

1970 |

1980 |

1990 |

1995 |

2000 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

Россия |

|||||||||||

|

– продовольственные товары |

56,3 |

51,7 |

42,9 |

46,6 |

46,5 |

46,2 |

45,7 |

45,7 |

45,3 |

45,0 |

45,6 |

|

– непродовольственные товары |

43,7 |

48,3 |

57,1 |

53,4 |

53,5 |

53,8 |

54,3 |

54,3 |

54,7 |

55,0 |

54,4 |

|

Дальний Восток |

|||||||||||

|

– продовольственные товары |

52,2 |

53,3 |

52,0 |

50,8 |

49,9 |

39,4 |

49,2 |

||||

|

– непродовольственные товары |

47,8 |

46,7 |

48,0 |

49,2 |

50,1 |

60,6 |

50,8 |

||||

|

Хабаровский край |

|||||||||||

|

– продовольственные товары |

40,0 |

55,0 |

55,4 |

54,1 |

53,8 |

53,3 |

53,3 |

53,8 |

|||

|

– непродовольственные товары |

60,0 |

45,0 |

44,6 |

45,9 |

46,2 |

46,7 |

46,7 |

46,2 |

|||

В силу известных политических и экономических преобразований в стране в 70 – 80 гг. XX столетия, данная закономерность была в России нарушена. Но уже с 1990 г., особенно в последующие годы приведённой динамики, закономерность стала носить стабильный характер своего проявления.

Доля продаж непродовольственных товаров варьировала в пределах 53,4 % (1995 г.) до 54 % (2008 г.).

Напротив, на Дальнем Востоке (Дальневосточный федеральный округ), особенно в розничной торговле Хабаровского края, эта закономерность проявлялась далеко недостаточно; доля продаж продуктов питания доминировала в общей структуре оборота розничной торговли почти на протяжении всей динамики.

В Дальневосточном федеральном округе только в 2008 г. удельный вес продаж непродовольственных товаров в общей структуре оборота достигал 50,8 % без учёта показателей 2007 г. (необъяснимое явление). В Хабаровском крае данный показатель не превышал в среднем 45,0 – 46,7 % к обороту.

Оценка качества оборота по продажам товаров и их закономерности развития во многом зависят от уровня потребления основных продуктов питания и предметов длительного пользования в домашних хозяйствах. Это проявляется в снижении доли продаж картофеля, хлеба и хлебопродуктов при постоянном увеличении потребления более ценных для организма человека продуктов питания – мясопродуктов, рыботоваров, овощей, фруктов и т.п. Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах Хабаровского края представлено в динамике за 1970 – 2007 гг. (таблица 9).

Таблица 9 – Потребление основных продуктов питания в домашних хозяйствах Хабаровского края (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на члена хозяйства), кг

|

Показатель |

Год |

||||||||||

|

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

|

Масло растительное и другие жиры |

7 |

8 |

8 |

13 |

15 |

14 |

13 |

15 |

13 |

12 |

11 |

|

Сахар и кондитерские изделия |

34 |

32 |

31 |

25 |

27 |

27 |

24 |

24 |

30 |

30 |

28 |

|

Рыба и рыбопродукты |

25 |

26 |

24 |

20 |

23 |

23 |

21 |

22 |

23 |

26 |

24 |

|

Яйца, штук |

160 |

277 |

204 |

183 |

193 |

188 |

201 |

206 |

204 |

185 |

173 |

|

Молоко и молочные продукты |

361 |

350 |

292 |

147 |

162 |

187 |

188 |

196 |

210 |

221 |

217 |

|

Мясо и мясопродукты |

71 |

68 |

69 |

38 |

48 |

53 |

57 |

61 |

65 |

68 |

67 |

|

Фрукты и ягоды |

31 |

36 |

36 |

24 |

36 |

40 |

39 |

43 |

52 |

57 |

64 |

|

Овощи и бахчевые |

91 |

100 |

89 |

86 |

90 |

89 |

89 |

95 |

92 |

90 |

97 |

|

Картофель |

145 |

125 |

95 |

97 |

93 |

88 |

86 |

84 |

71 |

71 |

66 |

|

Хлебные продукты |

122 |

100 |

72 |

103 |

117 |

111 |

99 |

98 |

105 |

98 |

89 |

На первом месте стоит потребление молока и молочных продуктов – 217 кг в 2007 г.; на втором потребление яйца – 173 штуки; на третьем овощей и бахчевых – 98 кг и т.д.

Минимальное потребление на члена семьи (147 кг) молока и молочных продуктов имело место в 2000 г., а максимальное (361 кг) – в 1970 году. Начиная с 2002 г. наблюдается систематическое воз- растание потребления молока и молочных продуктов в среднем на 10 кг в год.

Минимальное и максимальное потребление на члена семьи яйца наблюдалось в 1970 и 1980 гг. соответственно: 160 и 277 штук в год. За 2003 – 2006 гг. наблюдалось снижение потребления яйца. Как зафиксировала статистика края, потребление овощей и фруктов на душу населения имело устойчивую тенденцию на протяжении почти всей приведённой динамики. Из десяти приведённых основных видов продуктов питания четвёртое и шестое места занимает потребление на члена семьи домашнего хозяйства хлебных продуктов и картофеля, соответственно 89 и 66 кг в 2007 году. Разумеется, для более точной характеристики структуры качества потребления основных продуктов питания в домашних хозяйствах в среднем на члена семьи для сравнения целесообразно было бы использовать действующие в стране, регионе физиологические нормы потребления на душу населения. Официальная статистика эти данные не приводит.

За одиннадцать лет приведённой динамики (1970 – 2007 гг.) потребление ряда основных продуктов питания значительно возросло в натуральной оценке, например по фруктам и ягодам в 2,1 раза, а по сравнению с 1990 г. в 1,8 раза (с 36 кг до 64 кг в 2007 г.); овощам – с 89 кг в 1990 г. до 97 кг в 2007 году. Потребление же других видов основных продуктов питания на члена семьи, к сожалению, оставалось в 2007 г. почти на уровне 2000 г. по маслу растительному и другим жирам (11 и 13 кг); рыбе и рыбопродуктам – на уровне 1990 г. (24 кг); мясу и мясопродуктам – на уровне 1980 г. (67 и 68 кг). За 1970 – 2007 гг. потребление картофеля снизилось со 145 кг до 66 кг., то есть более чем в 1,5 раза. Самый высокий уровень потребления картофеля имел место в 1970 – 1980 гг. прошлого столетия, соответственно 145 и 125 кг (1970 г., 1980 г.).

При росте потребления основных продуктов питания на члена домашнего хозяйства пищевая и энергетическая ценность их из года в год снижалась, особенно в 1990 – 2000 гг. (таблица 10).

Таблица 10 – Пищевая и энергетическая ценность продуктов питания в домашних хозяйства (по материалам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств, в среднем на потребителя)

|

Год |

Пищевая ценность, г. в сутки |

Энергетическая ценность, ккал. в сутки |

||

|

белки |

жиры |

углеводы |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1970 |

93 |

97 |

462 |

3 199 |

|

1980 |

84 |

101 |

379 |

2 860 |

|

1990 |

68 |

95 |

300 |

2 334 |

|

2000 |

57 |

78 |

324 |

2 231 |

|

2001 |

65 |

90 |

370 |

2 562 |

|

2002 |

66 |

93 |

362 |

2 558 |

|

2003 |

64 |

93 |

332 |

2 428 |

|

2004 |

66 |

98 |

331 |

2 481 |

|

2005 |

71 |

100 |

344 |

2 569 |

|

2006 |

71 |

99 |

332 |

2 512 |

|

2007 |

68 |

93 |

313 |

2 374 |

Если энергетическая ценность в 1970 г. достигала 3 199 ккал. в сутки, то в 2000 г. – 2 334, в 2005 г. – 2 569, а в 2007 г. уже 2 374 ккал. в сутки. Заслуживают особого внимания показатели таблицы 11, характеризующие фактическое потребление продуктов питания на душу населения в год как ближнего, так и дальнего зарубежья на фоне соответствующих показателей России. По сравнению с Россией больше потребляли в 2007 г. мяса и мясопродуктов Австралия и Дания – в 1,9 раза; США – в 2,1 раза; Австрия, Германия, Италия, Нидерланды, Англия и др. – в 1,3-1,5 раза.

Молока и молочных продуктов: Германия – в 1,8 раза, Австрия – в 1,5 раза; Чешская республика – в 1,4; Англия – в 1,3 раза; яйца: Венгрия – в 1,25 раза, Япония – в 1,3 раза больше.

По потреблению многих важнейших для организма человека продуктов питания на душу населения в 2007 г. занимали лидирующие места Австралия, Германия, Италия, Нидерланды, Великобритания, США и др. Например, потребление мяса и мясопродуктов в России в 2007 г. составляло 56 кг, тогда как в Австралии – 109 кг, Австрии – 97 кг, Дании – 107 кг, Нидерландах – 86 кг, США – 119 кг, Англии – 82 кг. Больше, чем в России (13,9 кг), потреблялось рыбы и рыбопродуктов в Австралии (22 кг), Дании и Италии (20 кг), Нидерландах и Англии (23 кг), Франции (26,7 кг), Японии (53 кг). В США потребление рыбы и рыбопродуктов (11 кг) было ниже, чем в России. По потреблению растительного масла лидировали по сравнению с Россией (12,8 кг) такие страны, как Австралия и Австрия (18 кг), Венгрия (19 кг), Италия (28 кг), Нидерланды (27 кг), США (32 кг). Значительно больше потребляли в зарубежных странах овощей и фруктов на фоне России: Италия (219 кг), США (123 кг), Франция (135 кг). Если Россия потребляла фруктов и ягод в год 54 кг, то Австралия – 109 кг, Австрия – 94 кг, Германия – 132 кг, Италия – 187 кг, Нидерланды – 157 кг, Англия – 118 кг, США – 121 кг. Следовательно, максимальное потребление на душу населения в 2007 г. мяса и мясопродуктов приходилось на США (119 кг), Австрию (109 кг), Данию (107 кг); молока и молочных продуктов – Германию (436 кг), Австрию (357 кг), Чешскую республику (350 кг), Англию (311 кг); яйца – Японию (338 шт.), Данию (318 шт.), Венгрию (291 шт.); рыбы и рыбопродуктов – Японию (53 кг),

Францию (26,7 кг), Англию (23 кг); растительного масла – США (32 кг), Италию (28 кг), Нидерланды (27 кг); овощей и бахчевых – Италию (219 кг), Францию (135 кг), США (123 кг); фруктов и ягод – Италию (187 кг), Нидерланды (157 кг.), Германию (132 кг).

Таблица 11 – Потребление продуктов питания (на душу населения в год)

|

Год |

Мясо и мясопродукты |

Молоко и молочные продукты |

Животное масло (в натуре) |

Яйца, шт. |

Рыба и рыбопродукты |

Сахар |

Растительное масло |

Картофель |

Овощи и бахчевые |

Фрукты и ягоды |

Хлебные продукты |

|

|

Россия |

2007 |

56 |

242 |

4,0 |

254 |

13,9 |

39 |

12,8 |

132 |

110 |

54 |

121 |

|

Австралия |

2003 |

109 |

264 |

2,9 |

22 |

47 |

18 |

58 |

90 |

109 |

||

|

Австрия |

2005 |

97 |

357 |

4,8 |

233 |

12 |

39 |

18 |

54 |

106 |

94 |

77 |

|

Азербайджан |

2007 |

23 |

179 |

97 |

3 |

14 |

9 |

97 |

192 |

71 |

182 |

|

|

Армения |

2007 |

39 |

181 |

158 |

31 |

7,7 |

51 |

329 |

82 |

119 |

||

|

Беларусь |

2007 |

70 |

250 |

275 |

18 |

34 |

16 |

188 |

138 |

58 |

92 |

|

|

Венгрия |

2005 |

61 |

190 |

1,0 |

291 |

3,6 |

31 |

19 |

67 |

112 |

83 |

97 |

|

Германия |

2005 |

86 |

436 |

6,5 |

205 |

15 |

37 |

16 |

71 |

95 |

132 |

91 |

|

Грузия |

1997 |

16 |

218 |

108 |

45 |

93 |

60 |

154 |

||||

|

Дания |

2006 |

107 |

1,7 |

318 |

20 |

77 |

102 |

96 |

||||

|

Италия |

2003 |

84 |

252 |

2,9 |

236 |

20 |

25 |

28 |

41 |

219 |

187 |

128 |

|

Казахстан |

2007 |

65 |

300 |

168 |

4,0 |

41 |

22 |

113 |

170 |

15 |

||

|

Киргизия |

2007 |

35 |

209 |

71 |

21 |

6,0 |

96 |

147 |

39 |

131 |

||

|

Нидерланды |

2002 |

86 |

254 |

3,2 |

184 |

23 |

28 |

27 |

89 |

92 |

157 |

113 |

|

Польша |

2006 |

70 |

276 |

4,3 |

214 |

35 |

19,5 |

121 |

109 |

54 |

117 |

|

|

Республика Молдова |

2007 |

36 |

175 |

177 |

59 |

76 |

28 |

119 |

||||

|

Великобритания |

2003 |

83 |

311 |

3,4 |

216 |

23 |

42 |

15 |

119 |

92 |

118 |

|

|

США |

2005 |

119 |

270 |

2,1 |

254 |

11 |

28 |

32 |

64 |

123 |

121 |

90 |

|

Таджикистан |

1995 |

14 |

130 |

10 |

28 |

97 |

155 |

|||||

|

Туркмения |

1995 |

30 |

178 |

62 |

2,0 |

11 |

12 |

30 |

97 |

23 |

147 |

|

|

Узбекистан |

1995 |

33 |

160 |

53 |

10 |

14 |

23 |

120 |

29 |

157 |

||

|

Украина |

2007 |

46 |

225 |

252 |

15 |

40 |

14 |

130 |

118 |

42 |

116 |

|

|

Финляндия |

2006 |

72 |

254 |

2,8 |

169 |

14,1 |

31 |

61 |

93 |

|||

|

Франция |

2005 |

96 |

428 |

7,7 |

276 |

26,7 |

36 |

17 |

66 |

135 |

96 |

|

|

Чешская республика |

2005 |

86 |

350 |

4,8 |

246 |

5,8 |

41 |

16 |

73 |

78 |

81 |

98 |

|

Япония |

2005 |

44 |

92 |

0,7 |

338 |

53 |

20 |

13,5 |

25 |

96 |

55 |

94 |

Вестник ХГАЭП. 2010. № 4 – 5 (49 – 50)

Из названных в таблице дальних зарубежных стран больше потребляли сахара, чем в России (39 кг), в Австралии (47 кг), Венгрии (42 кг), Чешской республике (41 кг). Напротив, минимальное количество сахара на душу населения потребляли в Японии (20 кг), Италии (25 кг).

Россия является абсолютным лидером в потреблении картофеля на душу насе- ления среди стран дальнего зарубежья (132 кг). Минимальное потребление картофеля имело место в Японии (25 кг) и Италии (41 кг).

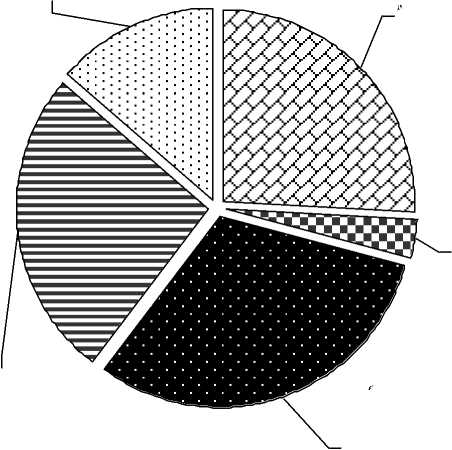

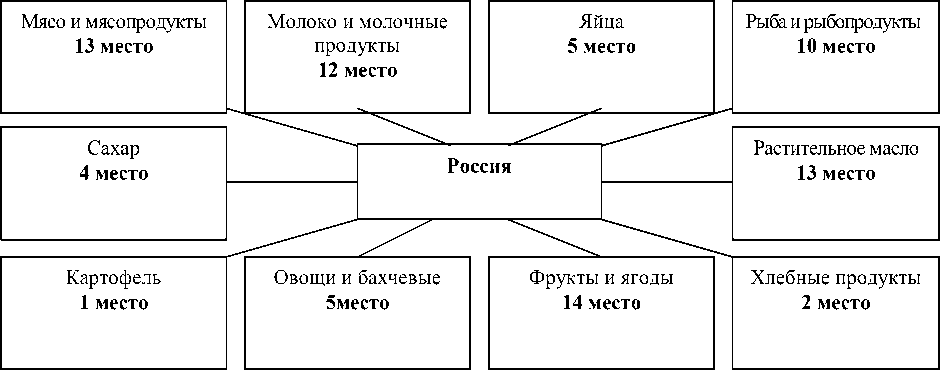

Занимаемое место в потреблении важнейших продуктов питания на душу населения в год Россией по сравнению с 14 дальними зарубежными странами представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 – Занимаемое место в потреблении важнейших продуктов питания на душу населения в 2007 году

Таким образом, Россия по потреблению важнейших продуктов питания по сравнению с 14 дальними зарубежными странами Европы занимает в основном последние два места, а по потреблению картофеля и хлебных продуктов, наоборот, первые два места.

Значительно ниже наблюдалось потребление важнейших продуктов питания на душу населения в 2007 г. в странах ближнего зарубежья на фоне России, что видно из показателей приведённой табли- цы 12. По потреблению важнейших продуктов питания на душу населения среди ближнего зарубежья (11 стран СНГ) Россия занимает в среднем 3-е место. Тем не менее по картофелю – 2-е место, хлебным продуктам – 6-е место, а по овощам и фруктам соответственно 8-е и 5-е места.

Значительную тревогу вызывает рост уровня потребления алкогольных напитков и пива как в России в целом, так и в Хабаровском крае в частности (таблицы 13 и 14).

Таблица 12 – Фактическое потребление важнейших продуктов питания на душу населения в килограммах в странах СНГ на фоне России в 2007 году

|

Мясо и мясопродукты |

Молоко и молочные продукты |

Яйца |

Рыба и рыбо-продукты |

Сахар |

Растительное масло |

Кар-то-фель |

Ово щи и бахче вые |

Фрукты и ягоды |

Хлебные продукты |

|

|

Россия |

56 |

242 |

254 |

13,9 |

39 |

12,8 |

132 |

110 |

54 |

121 |

|

Азербайджан |

23 |

179 |

97 |

3 |

14 |

9 |

97 |

192 |

71 |

182 |

|

Армения |

39 |

181 |

158 |

31 |

7,7 |

51 |

329 |

82 |

119 |

|

|

Белоруссия |

70 |

250 |

275 |

18 |

34 |

16 |

188 |

138 |

58 |

92 |

|

Грузия |

16 |

218 |

108 |

45 |

93 |

60 |

154 |

|||

|

Казахстан |

65 |

300 |

168 |

4 |

41 |

22 |

113 |

170 |

15 |

|

|

Киргизия |

35 |

209 |

71 |

21 |

6 |

96 |

147 |

39 |

131 |

|

|

Молдова |

36 |

175 |

177 |

59 |

76 |

28 |

119 |

|||

|

Таджикистан |

14 |

130 |

10 |

28 |

97 |

155 |

||||

|

Туркменистан |

30 |

178 |

62 |

2 |

11 |

12 |

30 |

97 |

23 |

147 |

|

Узбекистан |

33 |

160 |

53 |

10 |

14 |

23 |

120 |

29 |

157 |

|

|

Украина |

46 |

225 |

252 |

15 |

40 |

14 |

130 |

118 |

42 |

116 |

|

Занимаемое место Россией |

3 |

3 |

2 |

3 |

3 |

5 |

2 |

8 |

5 |

6 |

Таблица 13 – Продажа алкогольных напитков, пива, папирос и сигарет в России

|

Показатель |

1990 |

1995 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

Алкогольные напитки и пиво |

|||||||||||

|

В абсолютном алкоголе: |

|||||||||||

|

– всего, млн дол. |

79,8 |

139,9 |

117,5 |

120,3 |

125,2 |

131,1 |

137,2 |

139,5 |

135,1 |

138,7 |

137,2 |

|

– на душу населения, л |

5,40 |

9,43 |

8,01 |

8,24 |

8,61 |

9,07 |

9,54 |

9,75 |

9,48 |

9,76 |

9,67 |

|

В натуральном выражении, млн дол. |

|||||||||||

|

– водка и ликёроводочные изделия |

133,5 |

284,8 |

214,6 |

209,1 |

211,3 |

216,4 |

220,6 |

218,4 |

197,2 |

184,6 |

177,2 |

|

– виноградные и плодовые вина |

90,3 |

64,5 |

52,4 |

56,7 |

62,6 |

72,2 |

78,6 |

85,1 |

81,1 |

94,9 |

102,9 |

|

– коньяки |

8,5 |

5,7 |

4,1 |

4,5 |

5,2 |

5,9 |

6,4 |

7,3 |

7,6 |

8,9 |

10,8 |

|

– шампанские и игристые вина |

10,9 |

21,2 |

18,3 |

18,5 |

17,7 |

18,7 |

19,5 |

20,5 |

20,6 |

24,1 |

26,0 |

|

– пиво |

307,2 |

358,0 |

524,6 |

634,6 |

707,8 |

762,5 |

844,7 |

892,1 |

1002,8 |

1155,3 |

1138,2 |

|

Папиросы и сигареты |

|||||||||||

|

– всего, млн дол. |

245,8 |

207,0 |

355,4 |

362,5 |

388,1 |

371,1 |

371,5 |

395,8 |

424,1 |

398,2 |

392,7 |

|

– на душу населения, л |

1,7 |

1,4 |

2,4 |

2,5 |

2,7 |

2,6 |

2,6 |

2,8 |

3,6 |

2,8 |

2,8 |

Таблица 14 – Продажа алкогольных напитков и пива во всех каналах реализации Хабаровского края

|

Показатель |

Ед. изм. |

2004 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2008 г. в % к 2004 г. |

|

Водка и ликёроводочные изделия |

тыс. дкл |

2 059 |

2 157 |

1 972 |

2 024 |

2 275 |

110,5 |

|

– вина |

тыс. дкл |

611 |

678 |

585 |

672 |

886 |

145,0 |

|

– коньяк |

тыс. дкл |

54 |

74 |

75 |

97 |

143 |

264,8 |

|

Шампанские и игристые вина |

тыс. дкл |

131 |

140 |

190 |

290 |

387 |

295,4 |

|

– пиво |

тыс. дкл |

7 505 |

9 774 |

11 729 |

12 713 |

13 470 |

179,5 |

|

Потребление алкогольных напитков и пива на душу населения |

литров абсолютного алкоголя |

8,71 |

9,79 |

9,80 |

10,48 |

11,85 |

136,1 |

|

Россия |

9,54 |

9,75 |

9,47 |

9,76 |

9,67 |

101,4 |

Из года в год возрастает потребление алкогольных напитков и пива на душу населения. В частности, в Хабаровском крае в 2004 г. потребление на душу населения составило 8,71 л абсолютного алкоголя, а в 2008 г. – 11,85 литра (в России соответственно 9,54 и 9,67 л абсолютного алкоголя). Характерным является то, что в 2004 г. потребление алкогольных напитков и пива в крае было на 0,82 л ниже, чем по стране в целом. А уже спустя 4 года (то есть в 2008 г.) их потребление превысило сравнимый показатель

России на 2,18 л абсолютного алкоголя на душу населения. При росте потребления алкогольных напитков и пива по Хабаровскому краю в динамике на 36,1 % в целом по России возрастание составило лишь 1,4 %. Что же касается динамики структуры потребления товаров длительного пользования, то оно представляет собой картину ежегодного увеличения покупки данных товаров в расчёте на 100 домохозяйств под влиянием систематического роста реальных доходов населения. Обратимся к помощи таблиц 15 и 16.

Таблица 15 – Наличие предметов длительного пользования в домашних хозяйствах России на конец года (по материалам выборочного обследования бюджетов на 100 домохозяйств)

|

Показатель |

Год |

||||||

|

2000 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

2008 |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Телевизоры |

124 |

133 |

135 |

138 |

144 |

149 |

154 |

|

Видеомагнитофоны, видеокамеры |

48 |

57 |

62 |

66 |

67 |

62 |

60 |

|

Персональные компьютеры |

6 |

13 |

20 |

26 |

33 |

40 |

47 |

|

Магнитофоны, плееры |

66 |

57 |

54 |

53 |

54 |

50 |

45 |

|

Холодильники, морозильники |

113 |

114 |

114 |

117 |

118 |

119 |

121 |

|

Стиральные машины |

98 |

93 |

94 |

97 |

99 |

100 |

100 |

|

Электропылесосы |

82 |

78 |

80 |

84 |

87 |

88 |

89 |

|

Музыкальные центры |

12 |

24 |

28 |

34 |

36 |

38 |

38 |

|

Швейные, вязальные машины |

73 |

60 |

58 |

60 |

58 |

57 |

54 |

Таблица 16 – Продажа основных потребительских товаров длительного пользования по

Хабаровскому краю в расчёте на 100 домохозяйств на конец года (шт.)

|

Показатель |

Год |

||||||

|

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2007 |

|

|

Видеомагнитофоны, видеокамеры |

56 |

60 |

62 |

68 |

74 |

99 |

71 |

|

Холодильники, морозильники |

132 |

132 |

119 |

121 |

124 |

128 |

123 |

|

Стиральные машины |

97 |

99 |

94 |

95 |

97 |

102 |

99 |

|

Телевизоры |

135 |

142 |

136 |

143 |

143 |

143 |

150 |

|

Персональные компьютеры |

8 |

17 |

18 |

31 |

38 |

46 |

48 |

|

Магнитофоны, музыкальные центры |

68 |

81 |

80 |

80 |

94 |

109 |

128 |

|

Микроволновая печь |

46 |

48 |

|||||

|

Легковые автомобили |

36 |

40 |

36 |

42 |

45 |

50 |

50 |

|

Электропылесосы |

79 |

84 |

70 |

73 |

77 |

82 |

83 |

|

Мобильные телефоны |

176 |

185 |

|||||

|

Швейные, вязальные машины |

69 |

74 |

53 |

53 |

54 |

56 |

46 |

На основании статистических данных разных лет о продажах товаров длительного пользования по России и Хабаровскому краю (таблицы 15 и 16) можно сделать следующие выводы:

-

1. До 2000 г. продажа предметов длительного пользования в расчёте на 100 домохозяйств значительно отставала в крае от сравнимых показателей России в целом.

-

2. За последующие восемь лет (2000 – 2008 гг.) в крае достигнута почти стопроцентная обеспеченность населения в расчёте на 100 домохозяйств в динамике по сравнению с Россией по таким предметам длительного пользования, как телевизоры, стиральные машины, электропылесосы, швейные и вязальные машины и др.

-

3. Наблюдается превышение уровня продаж в крае на 100 домохозяйств видеомагнитофонов и видеокамер, холодильников и морозильников, персональных компьютеров.

-

4. В крае значительно возросла продажа мобильных телефонов. Если в 2007 г. в расчёте на 100 домохозяйств покупалось 176, то уже спустя год – 185 мобильных телефонов.

Данная закономерность максимального сближения уровня продаж основных предметов длительного пользования в домашних хозяйствах в Хабаровском крае по сравнению с Россией в целом полностью проявится уже в ближайшей пятилетней перспективе, по оценке многих отечественных специалистов в области маркетинговой деятельности на рынке потребительских товаров длительного пользования. Изложенные тенденции структуры потребления потребительских товаров реально отражают накопление количественных и качественных изменений в розничной торговле Хабаровского края, которые посредством статистики отражают фундаментальные качественные сдвиги в сфере потребительского рынка и проявляются как устойчивые тенденции.