Вебометрический анализ и его использование для изучения тенденций развития аналитического приборостроения

Автор: Архипов Д.Б., Буляница Антон Леонидович, Щербаков А.П.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Системный анализ приборов и измерительных методик

Статья в выпуске: 2 т.24, 2014 года.

Бесплатный доступ

В работе предложен вебометрический метод изучения тенденций развития аналитического приборостроения, основанный на анализе сайтов Американского химического общества в Интернете. В отличие от классической наукометрии вебометрия позволяет изучать не только динамику числа публикаций, но и динамику числа ссылок на эти публикации. Показано, что качество определения числа ссылок в режиме on-line вполне удовлетворительно за периоды 1996-2007 и 2010-2012 гг., неудовлетворительно за 2008-2009 гг. и ранее 1980 г. Понятие h-индекса Хирша обобщено на различные виды аналитических приборов. В перспективе вебометрический анализ может выявить небольшое число управляющих параметров, определяющих тенденции развития аналитического приборостроения и его отдельных направлений. В частности, вебометрия показала, что в первом десятилетии XXI в. развивалось не столько аналитическое приборостроение, сколько использование наноструктур для отдельных классов аналитических приборов.

Вебометрия, наукометрия, микрофлюидные аналитические системы, электрофорез, хромато-масс-спектрометрия, наноструктуры, графены

Короткий адрес: https://sciup.org/14264927

IDR: 14264927 | УДК: 543.42

Текст научной статьи Вебометрический анализ и его использование для изучения тенденций развития аналитического приборостроения

После изобретения Интернета наукометрия как научная дисциплина, изучающая динамику научных публикаций и анализ на ее основе основных тенденций развития науки, вышла за пределы библиометрии, объектом которой являются исключительно письменные источники информации. В 1996 г. Американское химическое общество (АХО) стало публиковать одновременно печатные и электронные версии статей выпускаемых им журналов. В рефератах статей приводится число ссылок, которое, естественно, увеличивается со временем. В нашем исследовании схема поиска рефератов и числа ссылок была следующей: вызов Google, затем набор названия в строке поиска Analytical Chemistry, год, номер. Выдается оглавление с общим перечнем статей, просматривается каждая статья, выбирается из меню "реферат". Получаем следующую информацию: краткую аннотацию (abstract), что позволяет по ключевым словам классифицировать статью по виду анализа, направлению приборостроения, географии авторов и т. п. Кроме того, выдается и информация Citing Article в форме "View all *** citing articles". (К сожалению, в электронных версиях журналов Американского физического и Американского биологического обществ цитируемость не приводится).

Критика качества данных из Интернета (в контексте нашего исследования) началась не позже

2001 г. Науку о меняющихся или исчезающих сайтах Бар-Илан (Bar-Ilan) назвал informatometrics [1]. Бар-Илан своевременно скопировал впоследствии исчезнувший сайт, а затем опубликовал его в журнале Scientometrics, и лишь по этой причине сайт сохранился, как письменный документ. При этом informatometrics стала одним из направлений наукометрии. Науку о статистическом изучении сайтов Интернета можно отнести к направлению, называемому вебометрией [2]. При этом технические аспекты, а именно способы создания сайтов, сохранения и изменения на них имеющейся информации, правовые и юридические вопросы и т. д. не относятся к предметам нашего исследования. Проведенный нами анализ можно отнести к вебомет-рии с той точки зрения, что мы рассматриваем отображение в Интернете научной информации, которая также параллельно представлена в форме печатного периодического издания. Основной задачей исследования явилось изучение специфики распространения информации (в первую очередь, научного цитирования) в Интернете.

Достоинствами использования информации в сети Интернет являются высокая по сравнению с доступом к печатной продукции скорость извлечения и возможность получения максимально свежей информации. Недостаток состоит в большом количестве ошибок в определении цитирований публикаций. В частности, это может быть связано с существенно более слабыми ограничения- ми, касающимися предварительного рецензирования и редактирования информации. Кроме того, следует предполагать определенное неравноправие как в технических, так и в правовых возможностях доступа к Интернету для представителей различных стран и групп пользователей. В статье проанализированы основные ошибки, их причины и способы исправления некоторых из них. Второй недостаток — ограниченная область применения, поскольку не все сайты позволяют осуществлять открытый бесплатный поиск. В настоящее время такой поиск и анализ возможен для журналов АХО.

В нашей работе выполнен анализ всех статей журнала АХО Analytical Chemistry за первые полугодия 1946–2012 гг., представленных в Интернете. При этом изучение наиболее цитируемых статей может оказаться полезным при составлении краткого курса истории аналитического приборостроения второй половины XX в. Наш подход основан на изучении динамики комплекса показателей: а) общего числа публикаций, б) ссылок на эти публикации, в) скорости изменения числа ссылок и г) динамики индекса Хирша. Последний показатель выделен особо, т. к. в настоящее время он используется как один из индикаторов публикационной активности организации или научного работника. Насколько нам известно, такое исследование проведено в первый раз.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ

Журнал "Analytical Chemistry" издается с 1929 г. и в последние годы стабильно имеет импакт-фактор не ниже 5. Доступна электронная версия всех номеров этого журнала (URL: . При этом за 1929–1995 гг. в качестве реферата выступает первая страница статьи. Дополнительно приводится число ссылок, в т. ч. отдельно — число ссылок в журналах АХО. Начиная с 1996 г. реферат является рефератом в прямом смысле этого слова. В нем приводятся названия организаций, в которых работают авторы, что позволяет проводить наукометрический анализ по географическому признаку, а также область применения — раздел издаваемого АХО реферативного журнала "Chemical Abstracts", где этот реферат опубликован. Если статья не попала в "Chemical Abstracts" (например, это — математика, физика или биология), область применения не указана. Современная классификация химии существует в "Chemical Abstracts" без изменений с 1967 г. Она состоит из 80 разделов, при этом в "Analytical Chemistry" представлен 71 раздел. Это позволяет определять число статей и число ссылок по областям применения аналитических приборов.

Работа над материалом статьи проходила с января по апрель 2012 г., коррекция проведена в мае 2012 г. Исключение составляли 2011 и 2012 гг., повторно обработанные 29–30.09.2012 г. Изучалась только серия В "Analytical Chemistry", в которой публикуются, главным образом, оригинальные статьи.

Начиная с 1994 г. по каждой статье по единообразной методике были выделены наборы ключевых словосочетаний, куда обязательно входила используемая аппаратура. Если исчерпывающую информацию мы находили в названии статьи, то на этом ограничивались, если нет — читали реферат. Если и в реферате не было необходимой информации, изучалась непосредственно статья, точнее — рисунки и методический раздел.

Классификация аналитических приборов, предложенная В.Г. Березкиным в [3], использовалась в качестве базовой. Изменения классификации связаны с тем, что за последние десятилетия появились два новых направления. Первое из них — хромато-масс-спектрометрия (ХМС), по которой в 2009 г. было примерно столько же статей, что по газовой хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии вместе взятых, тогда как в конце XX в. их было значительно меньше. Во-вторых, микрофлюидные аналитические системы (в частности, микрофлю-идные чипы) по числу публикаций и, особенно, по числу ссылок на них стали в один ряд с такими большими разделами аналитической химии, как хроматография, оптическая спектроскопия и электрохимия. При этом электрофоретические чипы могут быть отнесены и к "методам разделения", и к "чипам". В "чипы" попали и приборы поверхностного плазмонного резонанса. Спектрометрия ионной подвижности была отнесена к сепарационным методам, поскольку, как и электрофорез в газовой фазе, основана на различиях исследуемых соединений в плотности заряда1) и описывается теми же уравнениями, что и плазменная хро-матография2).

Повторное, спустя несколько месяцев, определение цитирования показало, что иногда число ссылок уменьшается со временем. В этом случае мы выбирали наибольшее значение. Несовершенство выбранной нами базы данных проявлялось, в частности, в том, что информация "ноль ссылок"

часто оказывалась ложной. Так, на статью3) при первичном просмотре приходилось 83, а при вторичном — 0 ссылок. Проблема нулей решалась следующим образом. Спустя примерно месяц после первичного реферирования мы возвращались к статьям с нулевым цитированием. При этом половина нулей так нулями и оставалась, а половина превращалась в значимые числа от 1 до 424.4)

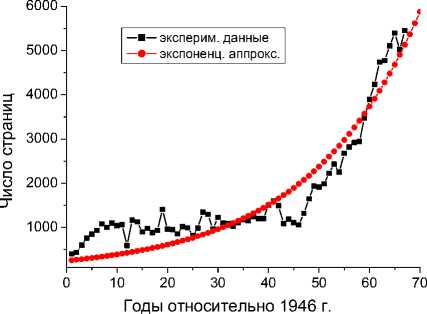

Рис. 1. Динамика роста годового числа страниц в "Analytical Chemistry"

Индекс Хирша для автора равен h , если не менее h его статей цитировались не менее h раз [4]. По этому же принципу определялся индекс Хирша для отдельного класса аналитических приборов за год. Этот показатель обычно хорошо коррелирует со средним цитированием, но бывают исключения. Иногда среднее цитирование "вдруг" возрастает в разы. Обычно это связано с публикацией одной-двух статей, которые имеют очень высокое цитирование. Если число статей по этому направлению заметно не увеличилось, то среднее цитирование резко возрастает, а h -индекс — нет. Таким образом, динамика изменения h -индекса в сочетании с оценкой динамики числа статей и среднего цитирования лежит в основе комплексного подхода к анализу тенденций аналитического приборостроения.

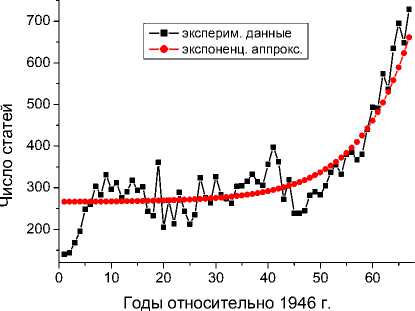

Рис. 2. Динамика роста годового числа статей в "Analytical Chemistry"

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Первая задача состояла в определении временных границ вебометрии и анализе динамики общего числа публикаций, числа ссылок и индекса Хирша. Для этого проводился наукометрический (вебометрический) анализ журнала "Analytical Chemistry" за первые полугодия 1946–2012 гг. Утверждение предыдущего раздела о хорошей корреляции между средним цитированием и индексом Хирша подтверждено следующими оценками: в соответствии с четырьмя методиками, описанными, в частности, в [5], оценки коэффициента корреляции составили +0.969, +0.954, +0.972 и +0.878 соответственно.

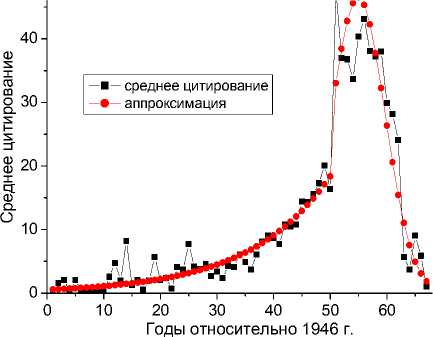

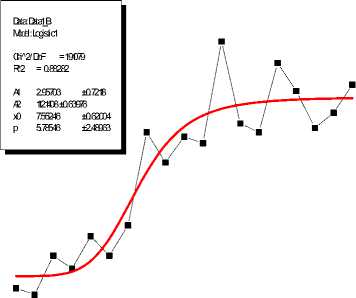

Рис. 3. Моделирование динамики среднего цитирования

Наблюдается постепенный рост числа страниц журнала (рис. 1) и числа статей (рис. 2). Это свидетельствует о том, что аналитическая химия, а вместе с ней и аналитическое приборостроение развивались всю вторую половину XX в. Продолжают они развиваться и сейчас, правда, по различным законам. Увеличение числа страниц в целом соответствует экспоненциальному росту по закону 246.7exp(t / 22.08) . При этом средний объем статьи увеличивается.

Модель экспоненциального роста числа статей базировалась на данных с исключением первых 4 лет (1946–1949 гг.), сильно расходящихся с тенденцией. Аппроксимация имеет вид 266.1 + 0.457 exp( t /9.907). Выборочный коэффициент корреляции велик (+0.920), что объясняется достаточно высоким качественным совпадением динамики на экстремальных (начальной и конечной) стадиях исследуемого процесса. Оценки рангового и знакового коэффициентов корреляции равны соответственно +0.627 и +0.482, а медианного +0.096 [3]. Таким образом, адекватность аппроксимации в стадиях, далеких от начальной и конечной, значительно ниже. Динамика числа статей в этот период в значительной степени объясняется случайным фактором.

Наконец, соотношение между числом страниц и статей определяет средний размер статьи. Динамика этого показателя также представляет интерес как отражение множества факторов: от характеристик развития соответствующего научного направления (средний требуемый объем статьи, необходимый для описания как постановок, так и решений задач) до определенного рода традиций и правил публикации, в том числе, возможно, и размер оплаты.

Аппроксимация представляет собой кусочнолинейную зависимость: 3.302 + t /52.52 на [1; 45] и - 0.575 + t /7.27 на [46; 67]. Для первого участка средний размер статьи 3.74 страницы (от 2.13 до 4.69), для второго — значимо больший, а именно 7.20 (от 4.42 до 8.90). В скобках указаны минимальный и максимальный размер статьи на первом и втором временных участках.

Динамика среднего цитирования представлена далее на рис. 3. Она хорошо описывается экспоненциальной зависимостью 0.546exp(t /14.217)w(t) на период от 1946 до 1995 г. Далее имеется кратковременный "всплеск", для моделирования которого требуется либо введение поправочного множителя w(t), либо использование принципиально другой зависимости. В качестве поправочного множителя для временнóго периода 1996–2007 гг. можно использовать зависимость w(t) = 27605.8exp(-t/ 5.506)1(t-50) или для периода 1996–2012 гг. можно ввести более сложный поправочный множитель w (t) = 1.89exp

(

V

( t - 53.34) 2

45.29

1( t - 50).

Здесь 1( t ) — функция Хевисайда (функция единичного скачка). Полученная аппроксимация с учетом поправочной функции иллюстрируется рис. 3.

Вторая задача была связана с изучением распределения числа ссылок по времени. Обнаружено, что за 67-летний изученный период на 12 лет — с 1996 по 2007 г. — приходится 170616 из 264295 ссылок — почти две трети. Это требует объяснения. Как мы уже писали, 1996-й год был первым, когда электронные версии журналов АХО приняли современный вид. В 1996–2007 гг. доля статей с нулевым цитированием в "Analytical Chemistry" никогда не превышала 1 %, но в 1987– 1995 гг. она составляла в среднем 10 %, а в 1986 г. и ранее — не менее трети. Это подозрительно много, поскольку даже из-за неизбежного в научной деятельности самоцитирования нулевое цитирование статьи из элитного журнала — это редкость. По статьям 2008 и, особенно, 2009 г. наблюдается очень низкое, резко выпадающее среднее цитирование. Это связано с тем, что поменялись правила определения ссылок. На примерах четырех журналов АХО — "Analytical Chemistry", "ACS Nano", NanoLetters" и "Chemical Review" — отметим, что на 1996–2007 и 2010– 2012 гг. на журналы АХО приходится около трети (с большой дисперсией) от общего числа ссылок, а в 2008 г. — 88 % и в 2009 г. — более 99 %. Этот артефакт не позволяет получить достаточно монотонный временной ряд по цитированию в "Analytical Chemistry" за последние 10 лет, каковым он является для динамики числа публикаций. Поэтому нам пришлось ограничиться определением процентного соотношения числа ссылок по выбранному направлению приборостроения к общему числу ссылок.

Третья задача связана с исследованием тенденций развития отдельных направлений аналитического приборостроения за последние 20 лет, начиная с 1994 г. К таковым направлениям относятся а) электрофорез на чипах (табл. 1), б) жидкостная хромато-масс-спектрометрия (табл. 2) и в) использование наноструктур (табл. 3).

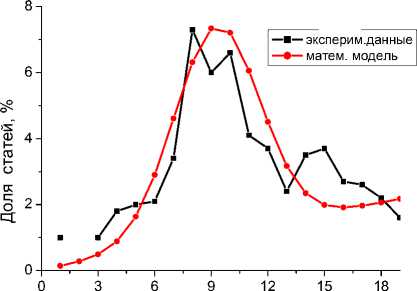

Математическая модель, описывающая динамику доли статей, включает две составляющих: гауссова кривая, соответствующая периоду 2001– 2007 гг., и медленный линейный возрастающий тренд. График представлен далее на рис. 4.

Математическая модель имеет вид

0.0193 + 0.1133 t + 6.353exp ( - ( t - 9.3) 2 /10.27 ) .

Табл. 1. Процентное соотношение числа статей и ссылок по электрофорезу на чипах в "Analytical Chemistry" (серия B) к общему числу статей этого журнала за первые полугодия

|

Год |

% по числу статей |

% по числу ссылок |

% к среднему цитированию |

|

1994 |

1.0 |

10.1 |

1031 |

|

1995 |

— |

— |

— |

|

1996 |

1.0 |

3.2 |

323 |

|

1997 |

1.8 |

9.8 |

550 |

|

1998 |

2.0 |

8.9 |

454 |

|

1999 |

2.1 |

4.7 |

225 |

|

2000 |

3.4 |

6.6 |

193 |

|

2001 |

7.3 |

11.9 |

163 |

|

2002 |

6.0 |

10.8 |

127 |

|

2003 |

6.6 |

8.6 |

130 |

|

2004 |

4.1 |

6.9 |

170 |

|

2005 |

3.7 |

5.4 |

148 |

|

2006 |

2.4 |

2.1 |

84 |

|

2007 |

3.5 |

4.1 |

116 |

|

2008 |

3.7 |

2.6 |

70 |

|

2009 |

2.7 |

2.7 |

102 |

|

2010 |

2.6 |

2.9 |

111 |

|

2011 |

2.2 |

2.1 |

95 |

|

2012 |

1.6 |

1.7 |

107 |

Табл. 2. Процентное соотношение числа ссылок по жидкостной ХМС в "Analytical Chemistry" (серия B) к общему числу ссылок за первые полугодия

|

Год |

% по числу статей |

% по числу ссылок |

% по среднему цитированию |

|

1994 |

2.4 |

2.0 |

85 |

|

1995 |

2.1 |

1.4 |

65 |

|

1996 |

3.9 |

2.9 |

74 |

|

1997 |

3.3 |

5.4 |

167 |

|

1998 |

4.8 |

6.7 |

140 |

|

1999 |

3.9 |

4.2 |

107 |

|

2000 |

5.3 |

6.6 |

126 |

|

2001 |

9.6 |

11.3 |

117 |

|

2002 |

8.2 |

9.3 |

113 |

|

2003 |

9.4 |

10.7 |

110 |

|

2004 |

9.1 |

9.5 |

105 |

|

2005 |

13.8 |

15.9 |

116 |

|

2006 |

10.0 |

15.9 |

159 |

|

2007 |

9.6 |

11.5 |

120 |

|

2008 |

12.8 |

8.8 |

107 |

|

2009 |

11.5 |

12.8 |

112 |

|

2010 |

9.8 |

10.0 |

102 |

|

2011 |

10.5 |

11.0 |

104 |

|

2012 |

11.8 |

11.6 |

97 |

Электрофорез на чипе был разработан А. Манцем (Manz) в 1990–1992 гг. Из табл. 1 следует, что вплоть до 2005 г. цитирование статей по электрофорезу в чипах значительно превосходило среднее цитирование, но затем сравнялось с ним. Метод прошел через максимум в 2001 г., т. е. через 10 лет после изобретения (по математической модели, согласно рис. 4, максимуму соответствует не 10, а 9.3 года, что практически одно и то же). Но это десятилетие было блестящим, и среднее число ссылок на статью за 5 лет становилось трехзначным. Электрофорез в формате микрочипов позволяет реализовать все варианты электрофореза в жидкой фазе и при этом имеет ряд серьезных преимуществ перед капиллярным электрофорезом, например при амперометрическом или кондуктометрическом детектировании.

Главной областью применения всех версий гель-электрофореза является геномика. Для анализа фрагментов ДНК почти всегда используют микро-, а сейчас и нанофлюидные аналитические системы, но не всегда — гель-электрофорез. В 2005 г. фирма 454 Life Sciences освоила выпуск нанофлюид-ного секвенатора ДНК на слайдах, который стал по существу пиросеквенатором второго поколения и реальной альтернативой электрофореза. Как следствие, упал интерес ко всем версиям электрофореза, возможно, кроме наномембранного. Но к чипам интерес сохранился, а для перехода от микрочипов к наночипам требуется решить

Табл. 3. Процентные соотношения числа статей и ссылок в "Analytical Chemistry" (серия B) по наноструктурам к их общему числу за первые полугодия. В скобках за 2010–2012 гг. — графены

|

Год |

% по числу статей |

% по числу ссылок |

% по среднему цитированию |

|

1994 |

— |

— |

— |

|

1995 |

0.4 |

11.3 |

2607 |

|

1996 |

0.3 |

0.3 |

90 |

|

1997 |

0.3 |

0.9 |

319 |

|

1998 |

— |

— |

— |

|

1999 |

0.3 |

1.3 |

436 |

|

2000 |

0.5 |

1.3 |

246 |

|

2001 |

0.5 |

1.6 |

541 |

|

2002 |

3.3 |

14.6 |

446 |

|

2003 |

2.1 |

8.6 |

410 |

|

2004 |

4.1 |

14.1 |

346 |

|

2005 |

4.5 |

11.0 |

246 |

|

2006 |

8.1 |

16.0 |

196 |

|

2007 |

5.8 |

15.6 |

271 |

|

2008 |

9.9 |

15.6 |

158 |

|

2009 |

8.8 |

18.1 |

206 |

|

2010 |

9.9 (0.4) |

19.2 (4.1) |

194 (823) |

|

2011 |

10.6 (0.5) |

20.8 (1.4) |

196 (523) |

|

2012 |

11.1 (1.0) |

15.1 (1.4) |

136 (136) |

Годы относительно 1993 г.

Рис. 4. Динамика (экспериментальная и модельная) доли статей по электрофорезу на чипах ряд проблем, пока нерешенных. Что касается электрофоретических ДНК-секвенаторов, то они выпускаются серийно, а число методических статей постепенно уменьшается. Во втором десятилетии XXI в. аналитические чипы, похоже, уйдут в "наноструктуры", а электрофорез в чипе будет развиваться с той же скоростью, что и другие сепарационные методы. На развитие аппаратуры для ДНК-секвенса огромное влияние имеет совершенствование вычислительной техники и программного обеспечения.

Жидкостная хромато-масс-спектрометрия является еще одним исследованным направлением аналитического приборостроения. Исходные данные по динамике доли числа статей и ссылок приведены в табл. 2.

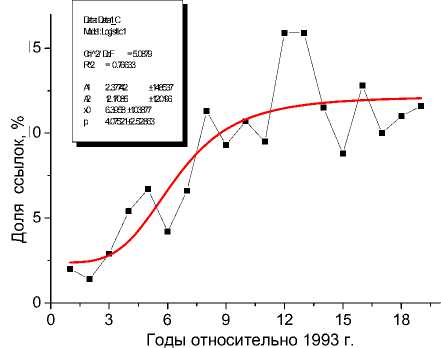

Динамика доли статей и доли ссылок иллюстрируется соответственно рис. 5 и 6. Эти процессы хорошо моделируются с помощью математических моделей логистического роста — достаточно распространенных при моделировании популяционных процессов с ограничительными пределами на численность популяции. Однако начальное состояние, уровень максимального развития (насыщения), временнóе положение точки перегиба различны для обеих моделей. Кроме того, благодаря разбросу данных и негладкости экспериментальных кривых, коэффициенты уравнений получаются с большой областью неопределенности.

Наблюдается качественное (и количественное) сходство динамики: 1) начальный уровень соответствует 2.4–3 %; 2) уровень асимптотического насыщения примерно равен 11.2 и 12.2 %; 3) временнóе положение точки перегиба, а это стадия максимального роста, примерно 6.5–7.5 лет (т. е. 2000–2001 г.). Правда, исходя из начального разброса данных (случайного фактора), область неопределенности при оценке коэффициентов модели для динамики числа ссылок (рис. 6) существенно больше. Корреляционная связь между динамикой доли статей и доли ссылок очень значима. Оценки коэффициентов корреляции [5] — 0.895, 0.947, 0.853 и 0.731.

Комбинация (высокоэффективный жидкостный хроматограф—масс-спектрометр) (ВЭЖХ-МС) была изобретена в середине 70-х гг., через 10 лет появился господствующий до сих пор метод мягкой ионизации — электроспрей (электрораспыление). Однако до конца XX в. доля статей по ВЭЖХ-МС была меньше 5 %. Ситуация изменилась в XXI в., когда комбинация ВЭЖХ и тандемной МС стала основным методом протеомики, но не геномики. При анализе фрагментов ДНК и РНК используют различные форматы гель-электро-фореза; все они могут быть состыкованы с МС, но в качестве детекторов предпочитают использовать

го

с; -о d4

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Годы относительно 1993 г.

Рис. 5. Динамика доли статей по жидкостной ХМС

Рис. 6. Динамика доли ссылок по жидкостной ХМС

люминесцентные микроскопы. Таким образом, хроматография и электрофорез, в течение последних 20 лет XX в. рассматривавшиеся как очень близкие методы, в XXI в. разошлись в своем развитии. Масс-спектрометристы не без оснований считают хроматографы сепараторами для ХМС.

Методическая часть жидкостной ХМС развивалась в трех направлениях: на смену насадочным колонкам пришли капиллярные, наноэлектроспрей сменил электроспрей и, наконец, вместо цилиндрических квадруполей стали использовать время-пролетные масс-анализаторы и ионные ловушки, а где-то с 2008 г. — ионно-циклотронный резонанс с преобразованием Фурье. Одновременно появились новые полезные методики во главе с дробовой (shotgun) протеомикой.

Рис. 7. Динамика доли статей по наноструктурам

Из табл. 2, рис. 5 и 6 и математических моделей видно, что метод ВЭЖХ-МС приближается к высшей точке своего развития. Число методических статей если и будет увеличиваться, то на проценты, а их цитирование прогнозируется на уровне среднего.

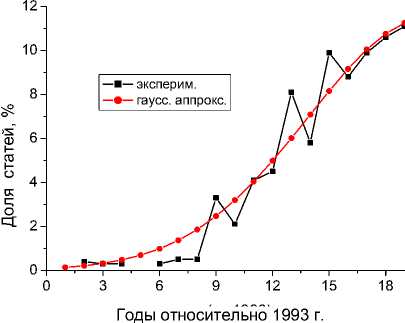

Использование наноструктур , оцениваемое по числу статей и ссылок, базируется на данных табл. 3. Соответственно график изменения доли статей и его модельная аппроксимация приведены на рис. 7.

Математическая модель должна быть основана на детерминистическом подходе (например, уравнение логистического роста), либо формально аппроксимироваться передним фронтом гауссовой кривой. На рис. 7 приведен второй вариант аппроксимации. Зависимость имеет форму 11.52exp( - ( t - 20.4) 2 / 84.246) . Тем самым достигнуто практически максимальное прогностическое значение доли публикаций по наноструктурам, превышающее 11.5 %. Точка максимума по времени расположена вблизи рубежа 2014–2015 гг.

Из табл. 3 (правый столбец) видно, что среднее цитирование по аналитическим приборам с использованием наноструктур значительно превышает общее среднее по всем направлениям аналитического приборостроения. Исключение составляют 1996 г., когда была опубликована всего одна статья, похоже, не самая интересная, и 2012 г. — за счет того, что спустя полгода от момента публикации количество ссылок, естественно, невелико. Нанообъекты используются, главным образом, в оптической спектроскопии, электрохимии и фо- тоэлектрохимии, а в последние годы — и в масс-спектрометрах (МС) с лазерной десорбцией / ионизацией. Видна тенденция начинающегося второго десятилетия XXI в. — постепенный переход от одномерных наноструктур (наночастиц, квантовых точек, нанотрубок, нанопроволок) к двухмерным наноструктурам — графенам, впервые синтезированным в 2003 г. российскими гражданами Новоселовым и Геймом, работающими в университете Манчестера. Именно графены нашли применение в устройствах мягкой ионизации для МС. В "ACS Nano" и "NanoLetters" очень много статей по исследованию плазмонов, которые, возможно, следовало бы отнести к наноструктурам. В аналитическом приборостроении используют поверхностный плазмонный резонанс, но в перспективе могут оказаться востребованными и другие направления плазмоники. В отличие от "Analytical Chemistry" в журналах по наноструктурам много статей по наномедицине, особенно ее разделу, связанному с транспортировкой лекарств к нужному органу при помощи магнитных наночастиц. В качестве метода получения изображения обычно используют магнитный резонанс (magnetic resonance imaging).

ВЫВОДЫ

В заключение скажем, что вебометрический анализ "Analytical Chemistry" планируется дополнить данными о статьях и ссылках на них за вторые полугодия 1946–2012 гг. По-видимому, принципиальных расхождений с отмеченными ранее тенденциями не предвидится, но за счет удвоения числа статей могут быть сглажены локальные всплески и спады по цитированию, наблюдавшиеся в табл. 1–3. Подтверждается резкая граница по качеству реферирования между концом второго полугодия 1995 г. (9 % статей с нулевым цитированием) и 1996 г. (0.7 %). Следующая работа будет посвящена изучению динамики цитирования по годам отдельно высокоцитируемых (выше индекса Хирша) и низкоцитируемых статей. По предварительным данным, главной причиной, по которой статьи в "Analytical Chemistry" быстро перестают цитироваться или, наоборот, продолжают цитироваться через десятилетия, является их тематика. Так, цитируемость статей по колориметрии, спектрометрии ионной подвижности и по хемометрике со временем, похоже, возрастает. Например, в хемометрической, фактически — математической работе [8] из 90 ссылок почти треть приходится на 2011–2012 гг. и I квартал 2013 г. Эти "хвосты", представляющие особый интерес для анализа и прогноза тенденций развития аналитического приборостроения, могут быть исследованы вебомет-рией, а классической наукометрией и простым оп- ределением цитирования — не могут.

На примере аналитического приборостроения впервые предложен наукометрический (вебомет-рический) метод изучения тенденций развития. Показано, что достаточно надежную информацию по цитированию извлечь из журналов АХО можно только за 1996–2007 и 2009–2012 гг.

Комплексный подход, связанный с изучением динамики числа публикаций и числа ссылок на эти публикации, позволил выделить направления аналитического приборостроения, имевшие лучшие тенденции развития в последние 20 лет, и прогнозировать их развитие.