Вебометрический рейтинг как инструмент оценки деятельности вузов

Автор: Кабакова Елена Алексеевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Информационные технологии

Статья в выпуске: 2 (22), 2015 года.

Бесплатный доступ

В настоящее время рейтинги высших учебных заведений являются важным компонентом мирового рынка образовательных услуг. Они заняли прочные позиции в жизни современных университетов, а их влияние приняло глобальный характер. Рейтинги востребованы, удобны в применении как инструмент сопоставления работы вузов в условиях усиливающейся конкурентной борьбы в мировом научно-образовательном пространстве. Процесс ранжирования университетов в большинстве стран мира расширяется. Участие в мировых рейтингах для российских вузов стало «делом престижа». В статье дается краткий обзор истории становления рейтингов как информационно-аналитического инструмента в оценке деятельности образовательных учреждений. Подробно рассматривается один из общепризнанных глобальных рейтингов - вебометрический рейтинг университетов мира (Ranking Web of World Universities). Предпринята попытка определить положение Российской Федерации и российских вузов в данном рейтинге, а также наметить перспективы дальнейшего развития и соответствующего корректирования веб-политики университетов. На основе анализа предложены общие рекомендации по позиционированию университетов в сети и по совершенствованию их веб-сайтов. Обоснована необходимость планомерной и активной работы вузов по усилению и улучшению своих позиций в глобальных рейтингах университетов.

Рейтинги университетов, оценка деятельности образовательных учреждений, вебометрический рейтинг университетов мира (ranking web of world universities)

Короткий адрес: https://sciup.org/14746339

IDR: 14746339

Текст научной статьи Вебометрический рейтинг как инструмент оценки деятельности вузов

В настоящее время рейтинги высших учебных заведений являются важным компонентом мирового рынка образовательных услуг. Они заняли прочные позиции в жизни современных университетов, а их влияние приняло глобальный характер. Рейтинги востребованы, удобны в применении как инструмент сопоставления работы вузов в условиях усиливающейся конкурентной борьбы в мировом научно-образовательном пространстве. Процесс ранжирования университетов в большинстве стран мира расширяется. Участие в мировых рейтингах для российских вузов стало «делом престижа».

В статье дается краткий обзор истории становления рейтингов как информационноаналитического инструмента в оценке деятельности образовательных учреждений. Подробно рассматривается один из общепризнанных глобальных рейтингов – вебоме-трический рейтинг университетов мира (Ranking Web of World Universities). Предпринята попытка определить положение Российской Федерации и российских вузов в данном рейтинге, а также наметить перспективы дальнейшего развития и соответствующего корректирования веб-политики университетов.

На основе анализа предложены общие рекомендации по позиционированию университетов в сети и по совершенствованию их веб-сайтов. Обоснована необходимость планомерной и активной работы вузов по усилению и улучшению своих позиций в глобальных рейтингах университетов.

Рейтинги университетов, оценка деятельности образовательных учреждений, вебоме-трический рейтинг университетов мира (Ranking Web of World Universities).

В современном мире постоянно растет спрос на прозрачные и объективные инструменты оценки образования. В настоящее время неотъемлемым компонентом рынка образовательных услуг является составление рейтингов университетов. Во многих странах разворачивается большая работа, связанная с составлением подобных рейтингов, признанных информировать общественность о самых лучших вузах мира. Возросшая конкуренция подтолкнула развитие новых информационно емких и удобных в применении инструментов сопоставления «успешности» работы современных вузов, которыми и стали университетские рейтинги, позволившие измерять эффективность использования университетами ресурсов.

В течение последних лет в мировом научно-образовательном сообществе ведутся активные дискуссии по поводу получивших широкое распространение рейтингов университетов: обсуждается их объективность, преимущества и недостатки по сравнению с другими способами сопоставления деятельности вузов, а также перспективы их дальнейшего развития. Число рейтингов университетов различных уровней постоянно растет. В академическом же сообществе идут нескончаемые дебаты о надежности рейтинговых методологий, возможных путях их совершенствования, обсуждаются полезные и нежелательные последствия применения рейтингов их целевыми группами. Глобальные рейтинги университетов формируют модели и задают стандарты современного университета, которым и пытаются следовать многие вузы мира [8; 20; 21; 22]. Рейтинги предполагают учет разных групп факторов университетской жизни. В дальнейшем эти группы факторов подлежат суммированию с помощью соответствующих весовых коэффициентов. Все рейтинги существенно отличаются набором оце- ниваемых факторов и системой весовых коэффициентов. Несмотря на жесткую конкуренцию между глобальными рейтингами, они должны восприниматься в качестве комплементарных, а не взаимозаменяемых информационных агрегатов [3, с. 159-160].

Рейтинги необходимы обществу как информационный инструмент управления сферой образования. Они обеспечивают информацией потенциальных потребителей, чтобы те могли сделать наиболее обоснованный и рациональный выбор. Основные целевые группы рейтингов включают абитуриентов, работодателей, сами образовательные учреждения (которым рейтинги нужны для фиксации успехов и улучшения позиций в конкурентной борьбе), представителей национальных министерств и ведомств, сотрудников международных организаций и др. [13, с. 4]. На результаты различных рейтингов опираются администрации учебных заведений при планировании развития вузов. Рейтинги служат ориентиром при осуществлении политики развития национальных систем образования. По мнению ряда исследователей, рейтинги учебных заведений в качестве инструмента оценивания, сравнения и управления «пришли всерьез и надолго» и уже сейчас оказывают значительное влияние на образовательную систему [7, с. 2; 17, с. 349].

Первым глобальным рейтингом стал Академический рейтинг мировых университетов (ARWU), составленный в 2003 году. Институтом высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. Через год, в 2004 году, был опубликован британский глобальный рейтинг университетов QS-THE, который в 2010 году в результате критики со стороны мировой академической общественности и переосмысления методологических ошибок распался на два самостоятельных рейтинга: QS WUR (Quacquarelli Symonds World University Rankings), составляемый по прежней методологии, и THE (Times Higher Education), формируемый крупнейшим информационным агентством Thomson Reuters. В том же 2004 году появился первый мировой рейтинг сайтов университетов Ranking Web of World Universities, составителем которого стала Cybermetrics Lab. В 2007 году Совет по оцениванию и аккредитации в сфере высшего образования Республики Тайвань (Hihger Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan) начал публиковать собственный рейтинг – Perfomance Ranking of Scientific Papers for World Universities – который оценивает главным образом активность вузов в публикации научных работ.

Пять вышеперечисленных глобальных рейтингов университетов считаются наиболее общепризнанными. Однако в настоящее время существуют десятки разнообразных глобальных, национальных и дисциплинарных рейтингов, которые фактически не учитываются мировым академическим сообществом [8, с. 8-9].

Рейтинги университетов – новое явление в жизни российской высшей школы, начавшее оказывать на нее заметное влияние лишь в последние годы. Интернационализация высшего образования в рамках растущей глобализации экономики обусловила появление всемирных рейтингов университетов и необходимость сравнения учебных заведений различных стран по целому ряду параметров, которым ранее в Российской Федерации не придавалось большого значения1. Россия включается в глобальную рейтинговую гонку с учетом проводимой в стране политики в сфере образования. В соответствии с указом президента В.В. Путина от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» [9] и постановлением Правительства РФ от 16.03.2013 № 211 «О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров» [8] одной из задач развития российской системы высшего образования является «вхождение к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов».

Как уже упоминалось ранее, в мире существует большое количество рейтингов, однако общепризнанными в мировом сообществе являются лишь некоторые из них. Целью нашего исследования является подробное рассмотрение одного из пяти общепризнанных глобальных рейтингов – вебометрического рейтинга университетов мира (Ranking Web of World Universities) – а также определение положения Российской Федерации и рос- сийских вузов в нем, выявление перспектив дальнейшего развития и соответствующего корректирования веб-политики университетов.

К настоящему времени интернет-тех-нологии предоставляют значительные возможности для презентации и продвижения результатов образовательной и научной деятельности. Веб-сайты научно-образовательных учреждений определяют их имидж в мировом интернет-про-странстве [3].

Для российских образовательных учреждений требования к размещаемой информации на сайте организации регламентируются постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» [12], а также письмом Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889 «О размещении на официальном сайте информации» [11]. Большинство российских вузов и научных организаций имеют веб-сайты, но, как показывает мировой рейтинг, повышение качества интернет-ресурсов является актуальным для большинства из них. Поэтому анализ рейтингов веб-сайтов можно рассматривать как механизм, выявляющий слабые стороны и указывающий пути совершенствования информационной политики научно-образовательных учреждений [1].

Доступ пользователей к научной информации глобальной сети Интернет осуществляется в основном с помощью поисковых систем. Наличие высоких рейтинговых оценок очень важно для сайта с точки зрения его более высокой доступности широкой аудитории интернет-пользователей, поскольку рейтинговые оценки используют практически все поисковые системы. Наличие рейтинговых систем для сайтов, разрабатываемых и применяемых крупными поисковиками – Google, Yandex и др. – при выдаче результатов поиска дает возможность пользователям всего мира быстрее находить наиболее качественную и отвечающую запросу информацию. Результаты запросов пользователей сортируются поисковыми машинами и отображаются в порядке уменьшения их рейтингов. Таким образом, наличие высоких рейтингов ставит сайт в лучшее положение по отношению к другим сайтам [14, с. 646].

Вебометрические исследования, основывающиеся на количественном анализе интернет-контента, являются относительно новым направлением научных исследований. Первоначально термин «вебометрика» был введен Томасом Ал-миндом и Петером Ингверсеном в 1997 годудля обозначения процесса исследования всей информации сетевого пространства с использованием информетрики и других количественных показателей [16]. В более поздних работах данное понятие уточняется и определяется как «изучение количественных аспектов конструирования и использования информационных ресурсов, структур и технологий в сети, опирающееся на библиометрические и информетрические подходы» [18].

На сегодняшний день ведущие позиции в проведении вебометрических исследований занимает Кибернетическая лаборатория Центра научной информации и документации Национального исследовательского совета Испании, которая реализовала проект «Мировой ве-бометрический рейтинг университетов», являющийся одним из самых известных и масштабных рейтингов высших учебных заведений. Каждые шесть месяцев (январь и июль), начиная с 2004 года, Кибернетическая лаборатория проводит независимый сбор данных с целью получения комплексной информации о присутствии уни- верситетов как научно-исследовательских центров в интернет-пространстве и обновляет рейтинг. Главная отличительная черта данного рейтинга – широкий охват вузов мира (например, в июле 2014 года оценивалось более 23 тысяч университетов по всему миру, в январе 2015 года – более 25 тысяч).

Возрастающий интерес к этому рейтингу обусловлен именно глобальным охватом университетов мира, что позволяет вузам постоянно анализировать свои сильные и слабые стороны и на основе такого анализа не только регулировать веб-политику, но и оценивать конкурентоспособность своей образовательной и научной деятельности [6, с. 66].

Первоначальной целью проекта было не столько создание рейтинга учебных заведений, сколько стимулирование веб-публикационной активности университетов. Главная задача рейтинга – мотивировать научно-образовательные учреждения размещать информацию об организации, исследованиях и передовых образовательных технологиях в открытом доступе. Вебометрический рейтинг позволяет оценить образовательные и научно-исследовательские достижения университетов через сравнение их сайтов [19; 22].

Индикаторы вебометрического рейтинга основываются не на числе визитов и дизайне страниц, а на полноте представления вуза в сети. В отличие от показателей академических рейтингов, отражающих отдельные аспекты образовательной деятельности и результаты научных исследований, веб-индикаторы дают более полное представление о сетевой активности вуза, о присутствии в интернете преподавателей, сотрудников и студентов [5].

Рассмотрим методику, используемую для создания вебометрического рейтинга университетов мира. В данном рейтинге учитываются только университеты с независимыми веб-доменами. Если учреждение имеет более одного основного домена, то в рейтинге формируется две или несколько записей с разными адресами. Университет осуществляет разнообразную деятельность, и это находит свое отражение на его веб-сайте. В отличие от других рейтингов университетов, в которых значения учитываемых показателей не меняются достаточно долгое время, в вебометрическом рейтинге происходят постоянные изменения в показателях с целью улучшить методику ранжирования и добиться более качественных результатов. На данный момент для построения рейтинга используются следующие веб-показатели, краткая характеристика которых представлена в таблице 1.

Исходя из критериев оценки, для рейтинга важна как «научность» университета, к которой обеспечен публичный доступ, так и «видимость» сайта вуза [22].

Необходимо отметить, что применительно к российским сайтам методология ранжирования веб-ресурсов, разработанная Кибернетической лабораторией, имеет ряд недостатков. Во-первых, рейтинг университетов охватывает недостаточное количество российских учреждений. Во-вторых, для измерения индикаторов видимости веб-сайтов не используются российские поисковые машины, индексирующие значительную часть русскоязычного интернета (например, Яндекс) [15, с. 4].

Проведем сравнительный анализ данных вебометрического рейтинга, представленных в июле 2014 года и в январе 2015 года. Первый момент, на который следует обратить внимание, – это географический охват регионов мира в вебоме-трическом рейтинге (табл. 2).

Как мы видим, количество университетов, входящих в вебометрический рейтинг, планомерно увеличивается, что еще раз подчеркивает широту охвата вузов мира данного рейтинга по сравнению

Таблица 1. Краткая характеристика показателей, используемых для построения вебометрического рейтинга университетов мира

|

№ |

Название показателя |

Международное обозначение показателя |

Весовой коэффициент, % |

Характеристика показателя |

|

1 |

Видимость |

Visibility |

50% |

Квадратный корень из количества уникальных внешних ссылок на ресурс, умноженный на количество ссылающихся доменов. В данном критерии оценивается качество содержимого сайта посредством «виртуального референдума», считая количество уникальных внешних ссылок на ресурс и количество ссылающихся доменов. Требуемые данные собираются при помощи сервисов Majestic SEO и ahrefs. |

|

Влияние |

Impact |

1/1 |

||

|

2 |

Деятельность |

Activity |

50% |

Включает три составляющие, имеющие равный весовой коэффициент. |

|

1. Присутствие |

Presence |

1/3 |

Количество веб-страниц, включая все форматы, распознаваемые Google. Учитывается количество страниц основного домена университета с учетом всех поддоменов и директорий, проиндексированных поисковой системой Google. |

|

|

2. Открытость |

Openness |

1/3 |

Количество “richfiles” (с форматами pdf, doc, docx, ppt), выложенных и опубликованных документов на сайте вуза. |

|

|

3. Научное превосходство |

Excellence |

1/3 |

Данный критерий рассматривает рейтинговые данные научно-исследовательской группы Scimago, которая проводит оценку университета по показателям научной продуктивности. Учитываются научные работы, опубликованные в компетентных международных журналах, входящие в состав 10% наиболее цитируемых в соответствующих областях науки. |

Таблица 2. Географический охват регионов мира в вебометрическом рейтинге, ед.

|

Регион |

Количество стран |

Количество университетов |

||

|

Июль 2014 г. |

Январь 2015 г. |

Июль 2014 г. |

Январь 2015 г. |

|

|

Северная Америка |

3 |

3 |

3619 |

3621 |

|

Латинская Америка |

48 |

46 |

3750 |

3796 |

|

Европа |

55 |

55 |

5837 |

6163 |

|

Азия |

46 |

46 |

7425 |

8902 |

|

Африка |

52 |

52 |

1306 |

1321 |

|

Арабские страны |

19 |

19 |

983 |

990 |

|

Океания |

17 |

17 |

212 |

290 |

|

Всего |

241 |

238 |

23132 |

25083 |

Источник: Исследование ИСЭРТ РАН; Ranking Web of World Universities ( www.webometrics.info ) – отчеты, представленные в июле 2014 года и в январе 2015 года.

с другими. Согласно статистике, представленной в таблице, наибольшее количество стран, вошедших в июльский рейтинг 2014 года, составляют государства европейского (55) и африканского (52) регионов, а по численности университетов, входящих в рейтинг, лидируют вузы Азии, насчитывая 7425 учреждений. Что касается Российской Федерации, по материалам отчета на июль 2014 года, в вебометрическом рейтинге ранжируется 1113 университетов, что составляет 4,8% от общего числа ранжируемых вузов мира. Обратимся к данным рейтинга, представленного в январе 2015 года. Как и в предыдущем отчете, в январском издании лидирующие позиции остались за странами Европы (55) и Африки (52), а по численности ранжируемых университетов Азия прочно занимает первое место, имея 8902 вуза в рейтинге. Необходимо отметить, что с каждым новым изданием рейтинга Российская Федерация укрепляет свои позиции и увеличивает количество ранжируемых университетов: в январском издании в рейтинг включен уже 1531 вуз.

Как уже упоминалось ранее, перед российскими вузами поставлена цель «войти к 2020 году в первую сотню ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов», что обусловливает активную работу организаций в данном направлении, в том числе и в отношении их веб-политики. Однако следует отметить, что в рейтинги, представлен- ные как в июле 2014 года, так и в январе 2015 года, в первую сотню университетов мира не вошло ни одного российского вуза. Рассмотрим положение российских вузов в первой тысяче ведущих университетов мира в середине 2014 года и в начале 2015 года. По данным июльского издания, во второй сотне присутствует только МГУ им. М.В. Ломоносова, занимая 122 место. В первую тысячу входят еще 8 российских университетов: Новосибирский государственный университет (486), Санкт-Петербургский государственный университет (492), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (641), Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (781), Южный федеральный университет (810), Московский физикотехнический институт (836), Саратовский государственный университет (985) и университет ИТМО (985). В январском рейтинге положение российских вузов несколько ухудшилось. В первую тысячу вебометрического рейтинга вошли лишь 6 университетов из РФ: МГУ им. М.В. Ломоносова (129), Санкт-Петербургский государственный университет (539), Новосибирский государственный университет (616), Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (808), Московский физико-технический институт (861) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (998). На фоне общей положительной динамики по количеству вузов из РФ, включенных в вебометрический рейтинг (июль 2014 года – 1113 учреждений, январь 2015 года – 1531), позиции ранее присутствовавших в рейтинге университетов сместились вниз.

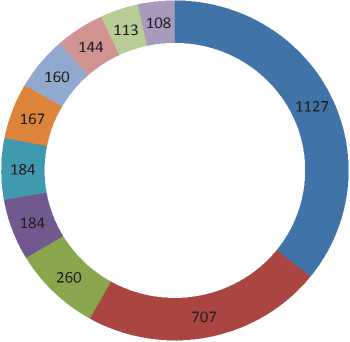

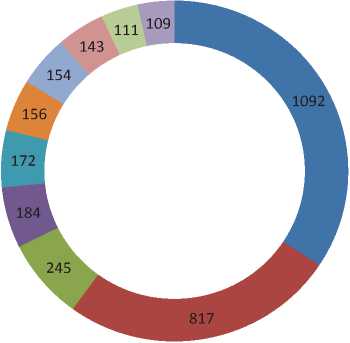

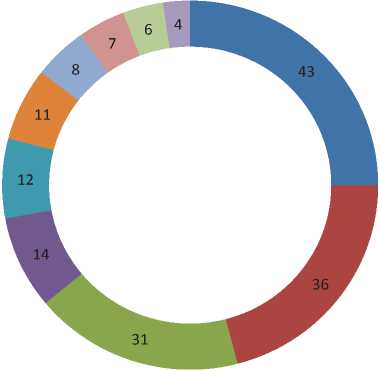

Показательно и положение Российской Федерации относительно других стран мира, входящих в вебометрический рейтинг. В качестве критерия отбора стран-лидеров мы приняли наличие в стране не менее 100 вузов из числа 5000. На наш взгляд, это показатель, который позволяет судить не только о вузах-лидерах, но и о национальной системе высшего образования в целом, поскольку при большом количестве ранжируемых университетов количество национальных вузов, вошедших в число лучших вузов мира, становится важным индикатором, характеризующим систему высшего образования с учетом фактора масштаба. Рассмотрев рейтинг, представленный в июле 2014 года, мы обнаружили, что лишь десять стран имеют более 100 вузов в числе 5000 (рис. 1). Россия входит в первую десятку стран по данному критерию (184 учреждения), на ее долю приходится 3,7%. Безоговорочными лидерами являются США (1127 вузов) и Китай (707). Остальные страны представлены примерно в равных долях.

По данным на январь 2015 года свои позиции сохранили все страны, которые вошли в десятку и в предыдущем рейтинге (рис. 2). Доля РФ несколько снизилась по сравнению с июльским изданием и составляет 3,4% (172 университета). По-прежнему лидерами остаются США (1092 вуза) и Китай (817): относительно США мы наблюдаем отрицательную динамику, тогда как Китай уверенно укрепляет свои позиции, наращивая количество ранжируемых университетов.

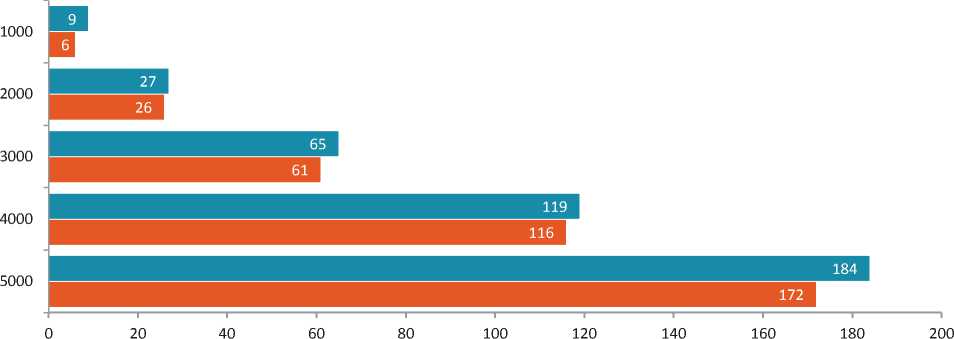

Рассмотрев количество российских университетов в пределах 5000 лучших вузов мира, представленных в обоих изданиях рейтинга, нами было выявлено, что в январском рейтинге, несмотря на общее увеличение количества ранжируемых вузов РФ, их присутствие среди лучших 5000 имеет тенденцию к снижению в каждой последующей тысяче университетов в сравнении с июльским изданием рейтинга, что еще раз подчеркивает необходимость планомерной и активной работы российских вузов с веб-сайтами, а также важность совершенствования веб-политики (рис. 3).

-

■ США

-

■ Китай

-

■ Япония

-

■ Россия

-

■ Бразилия

-

■ Германия

-

■ Франция

-

■ Великобритания

-

■ Тайвань

-

■ Индия

Рис. 1. Страны-лидеры по количеству национальных вузов в числе 5000, ед.

Источник: Исследование ИСЭРТ РАН; Ranking Web of World Universities ( www.webometrics.info ) – отчет, представленный в июле 2014 года.

-

■ США

-

■ Китай

-

■ Япония

-

■ Бразилия

-

■ Россия

-

■ Франция

-

■ Германия

-

■ Великобритания

-

■ Индия

-

■ Тайвань

Рис. 2. Страны-лидеры по количеству национальных вузов в числе 5000, ед.

Источник: Исследование ИСЭРТ РАН; Ranking Web of World Universities ( www.webometrics.info ) – отчет, представленный в январе 2015 года.

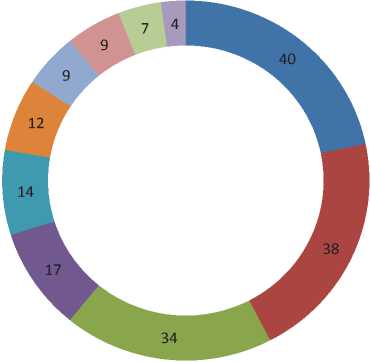

Для того чтобы судить о развитии российской системы высшего образования в целом, не менее важным и актуальным является равномерность территориального распределения вузов, признанных в мировом образовательном сообществе. Рассмотрим распределение этих учреждений, представленных в обоих изданиях рейтинга, по регионам РФ. В июле 2014 года Российская Федерация в числе 5000 лучших вузов мира представлена 184 университетами (рис 4). Как мы видим, среди 184 учреждений присутствуют универ- ситеты всех федеральных округов, кроме Крымского. Отдельно выделены города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург. По количеству вузов в числе 5000 лучших лидируют вузы Москвы (40), Сибирского (38) и Приволжского (34) федеральных округов. Наименее представлены в рейтинге университеты Дальневосточного (7) и Северо-Кавказского (4) регионов.

По данным рейтинга на январь 2015 года, ситуация изменилась незначительно. Как уже отмечалось ранее, наблюдается отрицательная динамика по количеству

■ июль 14 ■ январь 15

Рис. 3. Количество российских вузов в числе лучших вузов мира, ед.

Источник: Исследование ИСЭРТ РАН; Ranking Web of World Universities ( www.webometrics.info ) – отчеты, представленные в июле 2014 года и в январе 2015 года.

-

■ Москва

-

■ Сибирский ФО

-

■ Приволжский ФО

-

■ Центральный ФО

-

■ Уральский ФО

-

■ Санкт-Петербург

-

■ Северо-Западный ФО

-

■ Южный ФО

Дальневосточный ФО

-

■ Северо-Кавказский ФО

Рис. 4. Распределение российских вузов, вошедших в 5000 лучших вузов мира, по федеральным округам, ед.

Источник: Исследование ИСЭРТ РАН; Ranking Web of World Universities ( www.webometrics.info ) – отчет, представленный в июле 2014 года.

университетов РФ в 5000 лучших университетов мира. В январском рейтинге Россия представлена уже 172 учреждениями. Как и в предыдущем рейтинге, среди 172 учреждений присутствуют университеты всех федеральных округов, кроме Крымского. Относительно количества вузов в числе 5000 лучших лидирующие позиции по регионам РФ остались неизменными, что отображено на рисунке 5.

Как для представителей Северо-Западного федерального округа, и в частности Вологодской области, наибольший интерес для нас представляют университеты нашего региона, вошедшие в рейтинг, а также их позиции относительно других вузов РФ и мира в целом. Рассмотрим положение вузов Вологодской области в июльском издании 2014 года (табл. 3). По данным таблицы мы видим, что Во-

-

■ Москва

-

■ Сибирский ФО

-

■ Приволжский ФО

-

■ Центральный ФО

-

■ Уральский ФО

-

■ Санкт-Петербург

Северо-Западный ФО

-

■ Южный ФО

Дальневосточный ФО

-

■ Северо-Кавказский ФО

Рис. 5. Распределение российских вузов, вошедших в 5000 лучших вузов мира, по федеральным округам, ед.

Источник: Исследование ИСЭРТ РАН; Ranking Web of World Universities ( www.webometrics.info ) – отчет, представленный в январе 2015 года.

Таблица 3. Высшие учебные заведения Вологодской области в вебометрическом рейтинге университетов мира*

Позиции университетов области в рейтинге несколько снизились (табл. 4). Тем не менее в январском издании Вологодская область представлена уже девятью университетами, что свидетельствует о

Таблица 4. Высшие учебные заведения Вологодской области в вебометрическом рейтинге университетов мира*

Для определения перспектив дальнейшего развития и соответствующего корректирования веб-политики вуза важно учитывать два момента: по каким критериям достигнут наибольший эффект и по каким показателям имеет место отставание по сравнению с другими университетами. Алгоритм совершенствования веб-сайта вуза на основе результатов вебометрического рейтинга включает следующие аспекты:

-

1. Всесторонний анализ результатов рейтинга – выявление сильных и слабых сторон.

-

2. Реализация мероприятий по закреплению сильных позиций и устранению недостатков.

-

3. Анализ эффективности мероприятий на основе результатов очередного рейтинга.

Конкретные же меры по улучшению тех или иных критериев зависят, прежде всего, от интеллектуального потенциала вуза [5].

Все большее количество российских вузов, особенно региональных, проникается идеями вебометрического рейтинга, поскольку сетевая активность вузов растет, что делает обмен научной информацией через сеть Интернет более привлекательным, а также способствует обмену опытом между регионами страны. На основании общего вебометрического рейтинга нами была предпринята попытка оценить положение российских вузов в вебометриче-ском рейтинге, представлена выборка и ранжирование университетов Вологодской области. Обобщая имеющуюся информацию, хотелось бы отметить, что вузам необходимо давать адекватную информацию о ресурсах, деятельности, глобальной активности в сети Интернет, тем самым представляя посетителю сайта истинную картину университета. Приведем общие рекомендации по каждому из показателей вебометрического рейтинга, которые могут быть полезны университетам в корректировании и совершенствовании их веб-политики.

Для улучшения позиций по показателю «Видимость» необходимо:

-

1) улучшение качества контента сайта;

-

2) наличие мультиязычной версии сайта;

-

3) регистрация сайта университета в каталогах (в особенности тематических);

-

4) увеличение присутствия университета в социальных сетях;

-

5) включение ссылок на сайт в научные публикации;

-

6) обеспечение ссылок на контент сайта университета при участии сотрудников вуза в профессиональных интернет-форумах.

По показателю «Присутствие» следует обратить внимание на:

-

1) увеличение количества страниц сайта университета с уникальным контентом;

-

2) расширение мультиязычной версии сайта университета (представляется не только основная информация о деятельности вуза, но и другие разделы сайта, например, посвященные исследовательской работе).

В рамках работы по показателю «Открытость» немаловажным является:

-

1) обеспечение открытого доступа ко всем материалам университета;

-

2) публикация на сайте нормативносправочных материалов вуза в прикрепленных файлах;

-

3) открытие страниц научных проектов, журналов и конференций, проводимых в университете, а также материалов диссертаций, защищенных в диссертационных советах вуза;

-

4) гарантирование того, чтобы ссылки на файлы сайта университета содержали расширение, соответствующее формату файла (pdf, doc, docx, ppt, pptx, ps).

По показателю «Научное превосходство» следует:

-

1) обеспечить открытый доступ к научным публикациям сотрудников университета;

-

2) стимулировать публикационную активность работников вузов в между-

- народных базах данных (в особенности Scopus и Web of Science);

-

3) формировать персональные страницы сотрудников университета, содержащие раздел «публикации», в котором статьи представлены в открытом доступе.

Данные рекомендации по организации веб-сайта университета не являются обязательными, однако их использование позволит вузу улучшить свои позиции в сети и занять более выгодное место в вебоме-трическом рейтинге университетов.

Роль веб-сайта в развитии вуза, в его конкурентоспособности определяется тем, насколько полно на нем представлена информация об образовательной деятельности и научных разработках. Усиление и своевременное корректирование веб-политики расширяет общение между учеными, способствует формированию новых связей, а главное, обеспечивает оперативный обмен информацией об образовательных и научных достижениях.

Глобальные рейтинги университетов уже плотно вплетены в жизнь высших учебных заведений и национальную политику многих стран, став заметным фактором рынка образовательных услуг. Относительно короткая история существования глобальных университетских рейтингов показывает, что данный информационно-аналитический инструмент постепенно превращается в один из значимых элементов конкурентной борьбы и образовательной политики. В перспективе роль рейтингов будет неуклонно возрастать. Это связано, во-первых, с вступлением российских вузов в Болонский процесс и с внедрением западной системы стандартизированных показателей деятельности учебных заведений, во-вторых, с привязкой к рейтингам объемов финансирования, и в-третьих, с тем, что только постоянное совершенствование систем оценок и мониторинг качества образования смогут позволить поддерживать национальные системы образования на должном уровне.

Список литературы Вебометрический рейтинг как инструмент оценки деятельности вузов

- Антопольский, А. Б. Измерение присутствия в интернете образовательных учреждений /А. Б. Антопольский, Ю. Е. Поляк, В. Е. Усанов//Проблемы современного образования. -2012. -№ 1. -С. 117-131.

- Балацкий, Е. В. Глобальные рейтинги университетов: практика составления и использования /Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова. -Режим доступа: http://www.kapital-rus.ru/articles/article/182904

- Балацкий, Е. В. Международные рейтинги университетов: практика составления и использования /Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова. -Режим доступа: http://www.econorus.org/repec/journl/2011-9-150-172r.pdf

- Кабакова, Е. А. Веб-сайт научно-исследовательского учреждения: наполнение, посетители, развитие /Е. А. Кабакова, В. С. Усков//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 3 (13). -Режим доступа: http://goo.gl/d4sa04

- Карпенко, О. М. Роль веб-политики в конкурентоспособности вуза (результаты международного рейтинга университетов мира “Webometrics” -январь 2009) /О. М. Карпенко, М. Д. Бершадская, Ю. А. Вознесенская//Социология образования. -2009. -№ 9. -С. 36-56.

- Карпенко, О. М. Международный рейтинг университетов Webometrics: динамика сетевой активности российских вузов (2007 -2013) /О. М. Карпенко, М. Д. Бершадская//Измерение рейтингов университетов: международный и российский опыт/под ред. Ф. Э. Шереги и А. Л. Арефьева/Министерство образования и науки Российской Федерации. -М.: Центр социологических исследований, 2014. -С. 66-82.

- Кинчарова, А. Мировые рейтинги университетов: методология, эффекты, критика : препринт/А. Кинчарова. -Томск, 2013. -49 с.

- Кружалин, В. И. Влияние глобальных рейтингов университетов на развитие национальных образовательных систем /В. И. Кружалин, В. В. Аршинова, М. В. Рындина, А. Г. Чаплыгин//Альма матер (Вестник высшей школы). -2013. -№ 2. -С. 7-14.

- О мерах государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров : Постановление Правительства России от 16.03.2013 № 211. -Режим доступа: http://goo.gl/hGshfP

- О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки : Указ Президента В.В. Путина от 07.05.2012 № 599. -Режим доступа: http://k-obr.spb.ru/page/587/print

- О размещении на официальном сайте информации : Письмо Минобрнауки России от 22.07.2013 № 09-889. -Режим доступа: http://goo.gl/nwlBY5

- Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации : Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582. -Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/07/22/sait-site-dok.html

- Панкрухин, А. П. Рейтинги учреждений профессионального образования: маркетинговый подход, где ты? /А. П. Панкрухин//Практический маркетинг. -2012. -№ 12. -С. 4-12.

- Платонов, К. А. Анализ региональных структур научных сайтов РАН методами вебометрики (на примере анализа интернет-пространства Дальневосточного отделения РАН) /К. А. Платонов//Научный сервис в сети Интернет: поиск новых решений: труды Международной суперкомпьютерной конференции (17 -22 сентября 2012 года, г. Новороссийск). -М.: Изд-во МГУ, 2012. -C. 646-651.

- Третьякова, О. В. Возможности использования вебометрического анализа в оценке сайта научного института /О. В. Третьякова, Е. А. Кабакова//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 2 (12). -Режим доступа: http://goo.gl/x0zt8k

- Almind, T. C. Informetric analyses on the World Wide Web: Methodological approaches to «webometrics» /T. C. Almind, P. Ingwersen//Journal of documentation. -1997. -Vol. 53. -No. 4. -P. 404-426.

- Comparative study of international academic rankings of universities /G. Buela-Casal, O. Gutiérrez-Martínez, M. P. Bermúnez-Sánchez, O. Vadillo-Muñoz//Scientometrics. -2007. -Vol. 71. -No. 3. -P. 349-365. -Available at: http://www.ugr.es/~aepc/articulo/ranking.pdf

- Ingwersen, P. Webometrics -Ten Years of Expansion /P. Ingwersen. -Available at: http://eprints.rclis.org/7554/1/ingwersen.pdf

- Saisana, M. Higher education rankings: robustness issues and critical assessment. How much confidence can we have in Higher Education Rankings? /M. Saisana, B. D’Hombres. -Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008. -106 p. -Available at: https://globalhighered.files.wordpress.com/2008/11/eur23487.pdf

- Salmi, J. League tables as policy instruments: uses and misuses /J. Salmi, A. Saroyan//Higher Education Management and Policy. -2007. -Vol. 19. -No. 2. -P. 31-68. -Available at: https://collegerankings.files.wordpress.com/2011/10/27106854.pdf

- Sheil, T. Moving beyond university rankings: developing a world class university system in Australia /T. Sheil//Australian Universities’ Review. -2010. -Vol. 52. -No. 1. -P. 69-76. -Available at: http://www98.griffith.edu.au/dspace/bitstream/handle/10072/38554/65955_1.pdf ?sequence=1

- Ranking Web of Universities . -Available at: http://www.webometrics.info

- Измерение рейтингов университетов: международный и российский опыт/под ред. Ф.Э. Шереги и А.Л. Арефьева/Министерство образования и науки Российской Федерации. -М.: Центр социологических исследований, 2014. -С. 11.