Ведущему научно-исследовательскому учреждению отрасли селекции и семеноводства овощных культур АПК России - 90 лет

Автор: Пивоваров В.Ф., Гуркина Л.К., Науменко Т.С.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: ВНИИССОК - 90 лет

Статья в выпуске: 3 (5), 2009 года.

Бесплатный доступ

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур - старейшее селекционное учреждение России. История становления ВНИИССОК наглядно показывает этапы развития овощеводства в России в ХХ-ХХI веках, динамику задач и целей селекции и семеноводства, выдвигаемых в разное время перед овощеводами страны.

Короткий адрес: https://sciup.org/14024804

IDR: 14024804 | УДК: 631.52+631.53

Текст статьи Ведущему научно-исследовательскому учреждению отрасли селекции и семеноводства овощных культур АПК России - 90 лет

еятельность института берет начало с создания в 1920 году по распоряжению Наркомзема РСФСР Грибовской овощной селекционной опытной станции. Здесь под руководством профессора Московской с.-х. академии имени К.А.Тимирязева С.И. Жега-лова была заложена теоретическая и практическая база для развития отечественной генетики, селекции и семеноводства, разработаны новые методы селекции, созданы сорта, которые явились основой отечественного сортимента овощных культур. Дело, начатое С.И. Жегало-вым, было успешно продолжено Е.И. Ушаковой, возглавлявшей станцию с 1937 по 1966 год. Она уделяла самое серьезное внимание выращиванию высококачественной элиты, считая производство семян завершающим этапом селекционного процесса. На Грибовской овощной селекционной опытной станции были созданы сорта, составляющие «золотой фонд» России: 240 новых сортов овощных и бахчевых культур, 20 сортов горошка душистого. Лучшие из них на международных выставках были отмечены 18 золотыми, 13 серебряными и 2 бронзовыми медалями. В 1970 году за достигнутые успехи в области селекции и семеноводства и в связи с 50-летием Грибовская овощная селекционная опытная станция была награждена орденом Трудового Красного Знамени и Решением Государственного комитета Совета Министров СССР по науке и технике от 28 октября 1970 года и приказа Министерства сельского хозяйства СССР от 23 ноября 1970 года была преобразована во Всесоюзный НИИ селекции и семеноводства овощных культур, а в 1992 году – во Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур.

В формировании научного потенциала, создании научно-производственной и социально-бытовой базы коллектив института во многом обязан своим директорам, работавшим в разные годы: профессору С.И. Жегалову (1920-1927 гг.), профессору В.В. Ордынскому (1929-1930 гг.), академику ВАСХНИЛ Д.Д. Брежневу (19341936 гг.), академику Е.И. Ушаковой (19371966 гг.), к.б.н. И.И.Ершову (1966-1971 гг.), академику ВАСХНИЛ П.Ф. Соколу (1971-1983 гг.), к.с.-х.н. С.И. Сычеву (1983-1992 гг.), академику РАСХН В.Ф. Пивоварову (1992 – по н.в.).

За годы существования ВНИИССОК в нем сформировались научные школы и выросла плеяда известных ученых – селекционеров, семеноводов, овощеводов, цветоводов, достигнуты значительные успехи в селекции овощных, бахчевых, пряно-вкусовых и цветочных культур. Только за последние годы во ВНИИССОК выделено более 800 источников селекционно-ценных признаков овощных культур. С использованием традиционных и новых современных методов создано более 750 сортов и гибридов, 477 из которых включены в Госреестр селекционных достижений РФ на 2009 год. За комплекс хозяйственно ценных признаков, широкое районирование, высокие технологические и потребительские качества многие из этих сортов награждены дипломами и медалями различных выставок.

На современном этапе инновационный прорыв в селекционной работе возможен благодаря использованию оригинальных методов селекции, отдаленных скрещиваний, генной и клеточной инженерии, методов биотехнологии, молекулярных методов идентификации и др. Управление наследственной изменчивостью и расширение спектра генетической изменчивости культурных растений является одним из приоритетов в современной селекции и семеноводстве овощных культур.

Основным способом расширения спектра генетической изменчивости остается межвидовая гибридизация, дающая возможность получения рекомбинантных форм с хозяйственно ценными признаками и устойчивостью к био- и абиострессорам. Во ВНИИССОК разработаны и усовершенствованы методики получения межвидовых гибридов: лука, моркови и перца (Тимин и др., 2007; Бунин, Мамедов, Пышная, Шмы-кова и др., 2008). Получены новые рекомбинантные формы межвидовых гибридов моркови, которые сочетают высокую устойчивость к альтернариозу и наличие признаков корнеплода культурного вида. На основе созданных межвидовых форм A. cepa x A. fistulosum , A. cepa x A. оschanini , A. cepa x A. vavilovi , получены новые сорта лука: Изумрудный, Сигма, Золотые Купола с низким баллом поражения пероноспорозом и высокой урожайностью. С использованием межвидовой гибридизации разработана технология создания исходного материала перца, устойчивого к вирусным заболеваниям, охватывающая все этапы селекционного процесса, с применением которой созданы линии перца, толерантные к вирусу

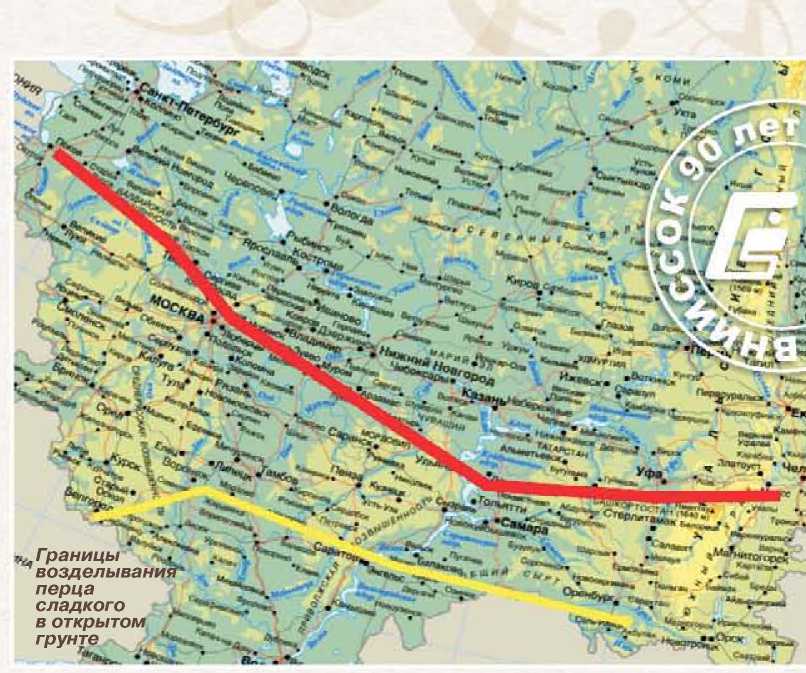

Границы возделывани перца сладкого в открытом грунте

бронзовости томата (TSWV). На основе межвидового гибрида физалиса овощного, полученного от скрещивания Ph.ixocarpa и Ph. angulata , создан сорт Десертный, отличающийся повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням, высоким содержанием сахаров, пектина, отсутствием горечи, что позволяет использовать плоды в свежем виде. Начаты исследования по вовлечению диких видов баклажана в селекционный процесс с целью передачи признаков устойчивости к абиотическим стрессорам. В скрещивания вовлечены следующие виды: S. Sisimbrifolium , S. Integrifolium и S.aethiopicum.

Во ВНИИССОК успешно проводятся исследования по частной генетике овощных растений, разработаны генетические и цитологические методы создания и оценки исходного материала. Разработаны критерии оценки константности форм межвидовых гибридов лука по морфологическим признакам (наличие луковиц среднего размера, выравненность по окраске и форме луковиц); по цитологическим показателям (окрашиванию и прорастанию пыльцы, анализу кариотипов, характеру конъюгации хромосом в мейозе, аномалиям в мейозе); по фитопатологическим показателям (устойчивость к пероноспорозу). Установлена возможность получения апомиктичных семян у лука репчатого путем опыления растений пыльцой тетраплоидного вида A. nutans (Романов, 2008). Методом эмбриокультуры in vitro получены растения-апо-микты матроклинного типа, которые необходимо изучить для определения природы апомиксиса. В комбинациях скрещивания видов (A.cepa x A.vavilovii) и (A.cepa x A.fistu-losum) выделены константные инбредные потомства (I2-6) как генетические источники высокой устойчивости к пероноспорозу, образующие вызревающую луковицу c белой и красной окраской сухих чешуй. На основе анализа инбредных потомств показа- но, что желто-коричневая окраска сухих че-шуй луковицы проявляется при комплементарном взаимодействии двух доминантных генов G и B, а также установлены разные типы наследования белой окраски, что в свою очередь дает возможность вести направленный отбор по данному признаку (Логунов, Тимин, 2009). Созданы селекционно ценные линии салата – генетические источники высокой теневыносливости растений в условиях теплицы, повышенного содержания витамина С, низкого содержания нитратов и на их основе созданы новые сорта: Новогодний, Изумрудный, Творец, Алекс, Коралл, Малахит.

В институте для ускорения селекционного процесса, наряду с традиционными методами оценки селекционного материала на инфекционном фоне, используются современные молекулярные методы и подходы, позволяющие идентифицировать гены или локусы, отвечающие за устойчивость растений к заболеваниям, и разрабатывать SCAR, CAPS и другие молекулярные маркеры, широко используемые в маркер-ассоциированной селекции. Использование полученного кодоминантного аллель-специфического CAPS маркера уже на раннем этапе (на стадии проростка) позволит проводить отбор генотипов, несущих аллель гена, отвечающую за устойчивость перца сладкого к Y вирусу картофеля (Супрунова, Пышная, Шмыкова и др., 2009). С использованием маркеров на основе ДНК (RAPD) проведено исследование генетической изменчивости капустных культур, относящихся к геному С и геному А., изучение биоразнообразия культур семейства Apiaceae (Domblides E., Domblides A., Startsev, Bondareva, 2009; Domblides A., Domblides E., Kharchenko, 2009). На сортах сельдерея апробирована более современная техника анализа ДНК – межмикросате-литный анализ (ISSR).

Разработаны оригинальные методики клонального микроразмножения ряда овощных и цветочных культур: моркови, чеснока, лука, свеклы, различных видов капусты, огурца, салата листового, перца сладкого, ревеня, якона (полимнии осото-листной), стевии, стахиса, маргаритки, гипсофилы, а также основные этапы технологии получения удвоенных гаплоидов лука репчатого в культуре неопыленных семяпочек in vitro, перца сладкого в культуре пыльников in vitro.

Для ускорения селекционного процесса и повышения эффективности отбора устойчивых форм к различного рода стрессорам во ВНИИССОК используют методы га-метной селекции. Разработанная селекционно-технологическая схема позволила выделить из различных по уровню холодостойкости сортопопуляций перца сладкого ценные генотипы, включить их в процесс гибридизации, оценить эффективность поэтапного отбора в гибридном потомстве и выделить новые селекционные формы, сочетающие холодостойкость и продуктивность (Балашова, Урсул, Козарь и др., 2009).

Во ВНИИССОК ежегодно проводится мониторинг возбудителей на овощных культурах, изучение внутривидовой дифференциации патогенов с отбором наиболее вирулентных штаммов или рас для создания искусственного инфекционного фона, выделению эффективных источников и доноров устойчивости для включения в селекционный процесс. Идентифицирован видовой состав патогенов, ранее не зафиксированных на овощных культурах в условиях Московской области: на корнеплодах моркови – Sclerotinia nivalis, Pseudocercosporidium carotae; на листьях и бобах фасоли – Fusarium proliferatum, Fusarium subglutinans; на листьях бобов овощных – Gliocladium roseum; на корнеплодах свеклы – Tiphula ishikariensis, ранее не зарегистрированный в России (Ткачен- ко, Новожилова, Тимина, 2009). Выявлены основные болезни чеснока озимого Allium sativum L. в различных областях его возделывания, проведена видовая идентификация возбудителей (Пивоваров, Никульшин, Тимина, Шестакова, 2009). С использованием новейшей тест-системы Agdia подтверждены ранее идентифицированый состав вирусных патогенов на перце и устойчивость выделенных образцов. Ежегодно проводимый скрининг селекционного материала с целью выделения источников устойчивости и толерантности способствовал созданию целого ряда сортов и гибридов овощных культур с групповой устойчивостью к болезням: огурца – F1 Катюша, F1 Дебют, F1 Кумир, F1 Крепыш, F1 Брюнет, Коротышка и др.; бахчевых культур – тыквы Россиянка, Улыбка, Веснушка, Конфетка, Ольга; кабачка Фараон, Русские спагетти, Уголек и др.; томата – Дубрава, Челнок, Отрадный, Патрис, Гранд, Тотошка, Светлячок и др.; перца сладкого – F1 Адепт, F1 Сибиряк , F1 Княжич, Желтый букет, Памяти Жегалова, Казачок, Сластена; лука репчатого – Ботерус, Золотничок, Спутник, Тэр-вин, Сигма, Золотые купола и др.; моркови – F1 Грибовчанин, Супернант и др.; капусты белокочанной – Парус, F1 Снежинка; капусты китайской – Веснянка, Ласточка и др.

Разработанные во ВНИИССОК биологические ростстимулирующие препараты природного происхождения – Амир и Ами-росел, позволяют снизить химическую нагрузку на среду обитания (Молчанова, Гинс, Пивоваров, 2009) .

По нескольким направлениям во ВНИИССОК решается проблема качества овощной продукции:

-

1 – традиционное для российской селекции направление – создание сортов и гибридов отличных вкусовых качеств как в свежем, так и переработанном виде.

-

2 – создание сортов и гибридов с повышенным содержанием БАВ и АО путем направленного отбора по биохимическим показателям.

-

3 – селекция на устойчивость к накоплению экотоксикантов для создания экологически безопасной продукции.

Решение задач селекции на повышенное качество продукции возможно и за счет интродукции. ВНИИССОК проводит большую работу по введению в культуру новых для России видов растений, изучению генофонда и выделению перспективных овощных форм с целью использования в качестве генисточников при создании исходного материала с высоким содержанием биологичсеки активных веществ и антиоксидантов, а также по выявлению спектра пищевых и целебных свойств растений и выведению новых сортов с улучшенными признаками, высокой биологической ценностью плодов. В результате многолетних исследований интродуцированы и введены в культуру, адаптированы к условиям Нечерноземья около 50 нетрадиционных культур: амарант, якон, репа японская, кресс водяной, капуста пекинская, капуста китайская и многие др. При этом во ВНИИССОК в соответствии с «Концепцией государственной политики в области здорового питания РФ» и «Доктриной продовольственной безопасности РФ» разработана концепция: сорта и гибриды овощных культур – пищевые продукты функционального действия.

Благодаря гибридизации и направленному отбору на высокое содержание саха- ров создан гибрид капусты белокочанной Снежинка F1 с содержанием сахара более 7%, а клетчатки 0,54%; сорт перца сортоти-па паприка Удалец с высоким качеством плодов и содержанием витамина С в пределах 280-300 мг%, что в 2 раза больше, чем в лимоне; сорт тыквы крупноплодной Конфетка, содержащий более 25 мг% каротина; сорт лука косого Геркулес с высоким содержанием флавоноидов и селена. У изученных видов многолетних луков отмечены оптимально высокие коэффициенты биологического накопления цинка, меди и селена (Голубкина, Агафонов, Дудченко, 2009). Изучен биохимический состав сор-тообразцов капусты японской, выращенных в Московской области. Выделены сор-тообразцы с высоким содержанием витамина С, белков, флавоноидов, селена, калия, микроэлементов (медь, цинк, марганец, магний и кобальт) (Мухортов, Пивоваров, Тареева и др.,2009). Одним из важнейших компонентов, определяющих качество плодов баклажана, являются качественный и количественный состав фенольных соединений. Впервые в России во ВНИИССОК проведены исследования по определению структуры пигментного состава сортов с различной окраской плодов (Верба, Шмыкова, Мамедов, Пышная, 2009). Изучен фенольный комплекс листьев амаранта сорта Валентина, установлено, что основным его компонетом являются флавоноиды: кверцетин и его гликозиды, а в молодых листьях – дигидрокверцетин. Содержание флавоноидов (гликозидов) и оксикоричных кислот возрастает в листьях растений, семена которых были обработаны ростостимулирующими препаратами, выращенными на фоне КМН, что важно для повышения иммунной системы человека и снижения риска сердечно-сосудистых и других заболеваний (Кудинова, Гинс, 2009). В институте разрабатываются агротехнические и послеуборочные технологические приемы, способствующие повышению и сохранению поливитаминного статуса получаемого порошка из плодов перца сортотипа «паприка» (Мамедов, Пышная, Жезлов, Голубкина, 2007). Созданы генетические источники перца с высоким содержанием сухого вещества, аскорбиновой кислоты, каротиноидов и капсаицино-идов (Голубкина, Киселева, Мамедов и др., 2007). В институте разработана технология выделения водорастворимого пектина и протопектина из плодов физалиса овощного (Кононков, Мамедов, Гинс и др.,2009). Широкое внедрение созданных современных сортов физалиса овощного (Десертный, Королек и др.) в сельскохозяйственное производство позволило бы обеспечить в полном объеме потребность пищевой промышленности России в пектине, т.к. предварительные расчеты показывают, что с 1 га при урожайности 50 т/га можно получить 500 кг пектина. В настоящее время в пищевой промышленности широко используется пектин растительного происхождения, полностью импортируемый из-за рубежа. В результате проведенных исследований выявлено положительное влияние натурального красного красителя «Амфикра» из листьев амаранта сорта Валентина на структурно-механические свойства, сохранность массы и органолептические показатели качества помадных кондитерских изделий; по содержанию антиоксидантов (бетацианинов и растительных полифенолов, в том числе флавоноидов), эти конфетные изделия относятся к продуктам функционального назначения. Разработаны рецептура, технологическая инструкция и Проект Технических условий на продукт нового поколения из якона для функционального питания больных сахарным диабетом (Кононков, Гинс, Гинс, Дерканосов, 2009).

С 2000 года во ВНИИССОК совместно с Белорусской ГСХА, Институтом Геологии РАН и Брянской ГСХА проводится определение видового и сортового разнообразия овощных культур по их реакции на техногенное загрязнение окружающей среды. Разработаны методики оценки исходного материала овощных культур для селекции на устойчивость к накоплению тяжелых металлов и радионуклидов, что позволяет сформировать современные сортовые ресурсы для получения экологически безопасной овощной продукции в районах антропогенного загрязнения. Показано, что внедрение таких сортов способствует увеличению валового выхода продукции с единицы площади (одновременно более высокого качества), что несомненно отражается на экономической эффективности производства (Пивоваров, Кривенков, Ушаков, и др., 2005; Пивоваров, Добруц-кая, Солдатенко, 2009).

Климатические ресурсы – один из наиболее важных факторов сельскохозяйственного производства. Эти ресурсы ограничены, и они должны использоваться для выращивания специфических культур в конкретных условиях. Причем климат, как сельскохозяйственный ресурс, следует рассматривать не столько в глобальном, сколько в местном или региональном плане. Созданные во ВНИИССОК сорта овощных культур отличаются высокой специфической адаптивностью, максимально реализуют свой биологический потенциал в Нечерноземной зоне, Центрально-Черноземном регионе, в земледельческих регионах Сибири и Южного Урала и обеспечивают высокорентабельное овощеводство (Добруцкая, Агафонов, Антошкин, Дубова, 2008). Так, сорта лука репчатого (Азелрос, Спутник, Тэрвин, Кучум и др.) на высоком агрофоне дают урожайность до 45 т/га; чеснок (сорт Петровский) – 12 т/га; тыквенные культуры – 100-120 т/га; свекла столовая – 60 т/га; капуста б/к – более 80 т/га; огурец в открытом грунте – 50-60 т/га; томат в открытом грунте – 60 т/га. Сорта и гибриды F1перца сладкого селекции ВНИИССОК (Ария F1, Сибиряк F1, Очарование F1, Мария F1, Медаль, Родник, Агаповский, Белоснежка, Памяти Жегалова) отличаются высокой продуктивностью в открытом грунте на Юге Сибири и в Нечерноземье. Сорта зеленных и пряно-вкусовых культур селекции ВНИИССОК дают высококачественную, высоковитаминную, урожайную, экологически безопасную продукцию в течение всего года (открытый грунт, выгонка). Например, многолетний ревень Крупночерешковый дает сырье для 10 видов переработки, урожайность в открытом грунте достигает 90 т/га. Создана серия сортов многолетних зеленных луков (Альбион, Альвес, Априор, Лидер, Новичок, Пикантный), урожайных, скороспелых, зимостойких, устойчивых к вредителям и болезням, не требующих обработки. Создан уникальный среднепоздний сорт капусты белокочанной Парус – основной элемент энергоресурсосберегающих технологий безрассадного производства капусты бе- локочанной в условиях Нечерноземной зоны России, отличающийся коротким вегетационным периодом, высокой лежкостью и качеством кочанов. Разновидности капусты более питательны (высокое содержание каротина, биологически активного йода и т.д.) по сравнению с капустой б/к, поэтому в развитых странах они очень популярны и широко распространены. Сорта: брокколи Тонус, кольраби Соната F1 дают при безрассадном способе выращивания 2-3 урожая в год во всех зонах возделывания. Новый гетерозисный гибрид капусты савойской Елена F1 отличается продолжительным периодом хранения, высокими биохимическими качествами кочана. Сорт свеклы столовой Бордо односемянная позволяет экономить посевной материал в два раза, а затраты труда – более чем на 20%. Новые сорта гороха овощного различных сроков созревания селекции ВНИИССОК позволяют удлинить работу консервных заводов при одном сроке посева до 30-35 суток, имеют стабильно высокую урожайность 65-70 т/га зеленого горошка. Сорта фасоли овощной, гороха, бобов пригодны для выращивания при механизированной технологии, устойчивы к распространенным заболеваниям. Бобовые культуры – экологичный предшественник, оставляющий до 100 кг клубенькового, доступного растениям, азота, способствуют повышению урожайности последующих культур и незаменимый элемент при формировании экологически безопасного высокопродуктивного агроландшафта.

В селекции всегда была и остается актуальной задача продвижения овощных культур в более северные районы страны. Известному ученому академику ВАСХНИЛ А.В. Алпатьеву, чье 110-летие со дня рождения будет отмечаться в 2010 году, удалось продвинуть выращивание томата на 300 километров на север, благодаря созданию штамбовых раннеспелых сортов с низким заложением первой кисти. И сегодня учеными института создаются сорта томата способные давать высокую стабильную урожайность в условиях открытого грунта зоны умеренного климата: Дубрава, Грот, Камея, Патрис и др. В настоящее время селекционерам – ученикам школы А.В. Алпа-тьева удалось изменить биологическую потребность в тепле (3000oС) такой теплолюбивой культуры как перец и создать сорта, способные давать высокий стабильный урожай при сумме эффективных температур 1200-1400oС. Раннеспелые сорта перца сладкого Сластена, Казачок, Памяти Жега-лова, Желтый букет, F1 Мария, предназначенные для выращивания в условиях открытого грунта Нечерноземной зоны России, позволили расширить границы возделывания и значительно продвинуть эту культуру на север страны (до 500 км).

В области семеноводства задача заключается в развитии научно-обоснованных систем семеноводства: создании прогрессивных технологий производства семян овощных культур; выявлении роли экологических фонов в формировании сортовых свойств семян для определения принципов прецизионного адаптивного сортового семеноводства. ВНИИССОК является пионером оценки генофонда овощных культур института на адаптивность. Дана оценка общей и специфической адаптивной способности сортов лука репчатого, огурца, кабачка, капусты белокочанной и др. культур. Внесение этой информации в

паспорта сортов позволяет использовать их прецизионно, в зависимости от уровня техногенной нагрузки (Жаркова, Добруц-кая, Сирота и др., 2009).

ВНИИССОК ведет Международный технический комитет № 124 в АПК РФ, сотрудничает с 19 организациями России, других стран СНГ по реализации долгосрочного прогноза развития стандартизации в семеноводстве овощных и бахчевых культур до 2015 года. В последние годы разработаны 16 ГОСТов, один стандарт ЕЭК ООН, 37 отраслевых стандартов, 6 технических условий и 5 руководящих документов. Разработан и утвержден Национальный стандарт РФ «Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой капусты» (ГОСТ Р 52171-2003), который унифицирован с международными нормативными актами и увязан с Законом «О семеноводстве».

На всех этапах своей деятельности ВНИИССОК был не только научно-методическим и координационным центром, но и центром подготовки кадров высшей квалификации в области селекции и семеноводства овощных культур. С 1962 года в институте действует аспирантура и докторантура, в которой прошли подготовку свыше 350 аспирантов. В институте ежегодно проводятся курсы по подготовке апробаторов овощебахчевых и цветочных культур.

ВНИИССОК традиционно уделяет большое внимание Межведомственной координационной программе фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному обеспечению развития АПК на 2006-2010 гг. по проблеме 09, где ВНИИССОК является головной организацией. В выполнении задания участвуют 15 НИУ РАСХН и 14 НИУ других министерств и ведомств, что свидетельствует о многообразном сотрудничестве учреждений по решению проблем селекции овощных культур. Давнее творческое сотрудничество связывает ученых ВНИИССОК со специалистами многих научных учреждений России: ВНИИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИО, Новосибирского НИИСХ, Института Геологии РАН, Дальневосточного НИИСХ, Сибирского НИИ растениеводства и селекции, Всероссийского НИИ фитопатологии, Института фундаментальных проблем биологии РАН, Института физиологии растений РАН, Центра «Биоинженерия» РАН, Института биохимии им. А.Н. Баха РАН, Институт питания РАМН и др. Международное научно-техническое сотрудничество ВНИИССОК осуществляется в рамках межведомственных соглашений и двухсторонних договоров по созданию генетических ресурсов и гибридов овощных растений с научно-исследовательскими учреждениями и фирмами стран дальнего зарубежья (Австрия, Италия, Болгария, Япония) и стран СНГ (Белоруссия, Украина, Азербайджан, Казахстан, Молдавия).

В планах института стоит дальнейшее развитие приоритетных направлений фундаментальной и прикладной науки в области теоретической и практической селекции сортов и гибридов овощных, бахчевых, пряно-вкусовых и цветочных культур.

Межвидовой гибрид лука A.cepa x A.fistulosum