Вегетативная девиация у пациенток с замедлением репаративных процессов в послеоперационной ране и влияние комбинированного применения низкоинтенсивной лазеротерапии и электрофореза пантовегина

Автор: Дугиева М.З., Котенко К.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 4 т.9, 2013 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка влияния комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина на вегетативный статус пациенток с замедлением репаративных процессов в послеоперационной ране. Материалом исследования явились 190 пациенток после гинекологических лапаротомий. Результаты. Полученны данные об изменениях в вегетативном статусе у послеоперационных гинекологических больных с замедлением репаративных процессов в послеоперационной ране. У данной группы пациенток в послеоперационном периоде преобладает парасимпатикотония. На фоне комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина достигается более быстрая нормализация имеющихся изменений с переходом в эйтонию. Заключение. Рекомендовано применение комбинированного физиотерапевтического метода при замедлении репаративных процеесов в ране.

Вегетативная система, лазеротерапия тимуса, операция, пантовегин, парасимпатикотония

Короткий адрес: https://sciup.org/14917854

IDR: 14917854

Текст научной статьи Вегетативная девиация у пациенток с замедлением репаративных процессов в послеоперационной ране и влияние комбинированного применения низкоинтенсивной лазеротерапии и электрофореза пантовегина

1Введение. Заживление ран первичным натяжением обычно происходит за 2–3 недели [1]. При гипоергии, вызываемой различными причинами, отмечается замедление полноценной регенерации, что долгое время препятствует восстановлению исходной механической прочности оперированных тканей [2].

Торпидное клиническое течение заживления, переходящее в хроническое воспаление, может индуцировать выраженные анатомические изменения (спаечный процесс), а также функциональные отклонения в виде сосудистых расстройств и вегетативных нарушений, сначала местных, а затем и генерализованных [3, 4]. Примините6льно к контингенту хирургических гинекологических больных, продолжительные вегетативные нарушения проявляются в виде регионарных ганглионевритов, провоцирующих дегенеративно-дистрофические процессы в периферическом аппарате внутренних гениталий. Это может стать причиной хронических тазовых болей, а также стойких

нарушений в мочеполовом тракте и репродуктивной сфере. Следует также учитывать, что клетки иммунной системы выделяют цитокины (интерлейкины, интерферон, фактор некроза опухолей, мурамилдипеп-тид и др.), участвующие, по сообщениям некоторых исследователей [5, 6], в регуляции функции нервных клеток при восприятии и трансформации сигналов из окружающей среды. При индуцированной химическими соединениями иммунодепрессии наблюдаемые отклонения в продукции цитокинов, вероятно, могут изменять функциональную активность вегетативных структур, регулирующих трофические процессы, что может затягивать и утяжелять проявления тканевых нарушений в послеоперационном периоде. Актуальность этой медико-социальной проблемы особенно остро проявляется в хирургической практике в связи с возрастанием числа осложнений, ненадежностью медикаментозных методов коррекции, что приводит к увеличению реабилитационного периода и значительному снижению качества жизни пациентов. Таким образом, замедление репаративных процессов (ЗРП) можно рассматривать как спровоцированное хирургическим стрессом послеоперационное осложнение, что делает актуальным выработку подходов к его профилактике и коррекции с помощью применения физиотерапевтических методов.

До проведения настоящих исследований не предпринималось попыток комбинированного применения электрофореза пантовегина и лазеротерапии на область тимуса для восстановительного лечения ЗРП у оперированных гинекологических больных. В то же время в литературе имеются отдельные сообщения о положительном влиянии лазеротерапии при воздействии на область тимуса при стрессогенной дизадаптации [7]. Влияние же электрофореза пан-товегина на течение послеоперационного периода у пациенток хирургических гинекологических стационаров до настоящего времени оставалось вообще неизученным, хотя имеются сведения о способности этого метода стимулировать регенерационные процессы в поврежденных тканях [8].

Вполне очевидно, что накопленный экспериментальный материал и уже имеющиеся сообщения об успешном использовании электрофореза пантовеги-на и лазеротерапии на область тимуса в различных областях медицины делают актуальным оценку эффективности их применения и в оперативной гинекологии при лечении ЗРП.

Цель исследования: оценка влияния комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина на вегетативный статус пациенток с замедлением репаративных процессов в послеоперационной ране.

Материал и методы. В исследование были включены пациентки после гинекологических операций лапаратомным доступом, у 101 женщины в послеоперационном периоде диагностировано ЗРП. Диагноз устанавливался на основании ультразуковых признаков течения раневого процесса на 7-е сутки после операции: 89 человек (первая группа, без ЗРП) в послеоперационном периоде получали только традиционную терапию, 101 пациентка (вторая группа, с ЗРП) — дополнительно физиотерапевтическое лечение. В зависимости от проводимого физиотерапевтического лечения внутри групп пациентки были распределены на 3 подгруппы, сопоставимые по основным морфофункциональным параметрам:

пациентки подгруппы А получали комбинированную терапию, включающую низкоинтенсивную инфракрасную лазеротерапию на область тимуса и электрофорез пантовегина;

пациентки подгруппы В получали низкоинтенсивную инфракрасную лазеротерапию на тимус;

Пациентки подгруппы С получали электрофорез пантовегина.

Всем больным наряду с общеклиническим обследованием (анализы крови, мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ, Rg легких) проводили специальные методы исследований. Так, УЗ-исследование области раны выполняли сканером “Megas” (Италия) в реальном масштабе времени с электронным датчиком 7,5 МГц [9].

Определение преобладающего типа вегетативной регуляции (симпатикотония, парасимпатикотония или эйтония) проводилось на основании оценки вегетативного индекса Кердо (ВИК) [10], рассчитывавшегося по формуле: ВИК= (1-диастолическое АД/ЧСС) ∙100. Определение ВИК производилось в состоянии покоя в период перед операцией и после окончания физиотерапевтического лечения. Вегетативный индекс (ВИ) рассчитывали по формуле: ВИ=1-d/P x 100% — 100, где: ВИ — значение вегетативного ин- декса, d — диастолическое давление, Р — пульс у пациента.

Показанием к операции являлись следующие заболевания: миома матки, аденомиоз, опухолевые и опухолевидные образования яичников, воспалительные образования придатков матки, сочетанная патология матки и яичников.

В послеоперационном периоде использовали традиционную тактику ведения хирургических гинекологических больных.

Физиотерапевтическое лечение включало процедуры лазеротерапии (ИК НЛИ) [5] и электрофореза пантовегина [11].

Процедуры лазеротерапии проводились с помощью аппарата «Азор-2К-02» (Россия), генерирующего импульсное лазерное излучение инфракрасного диапазона с длиной волны λ=0,89 мкм, с частотой следования импульсов 1500 Гц, при импульсной мощности 4–6 Вт/имп. Процедуры проводились на область тимуса, контактно, стабильно, время воздействия — 10 минут, на курс 10 ежедневных процедур.

Процедуры электрофореза пантовегина проводились от аппарата «Поток-1» (Екатеринбург), сила тока определялась по ощущениям и составляла 10–15 мА, длительность процедуры 15 минут, расположение электродов (S=150см²) продольнопоперечное, индифферентный электрод (S=200см²) накладывался на область поясницы. В настоящем исследовании применяли субстанцию «пантогематоген сухой» (рег. уд. № 000051/01–2000 от 12.10.2000) «пантовегин». Пантовегин вводился с двух раздвоенных электродов (анод), на которые наносилась разовая доза раствора. На курс 10 ежедневных процедур. Физиотерапия назначалась с 7-х суток.

Статистический анализ клинических данных производился с использованием программного обеспечения для ПК Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для представления итоговых данных использовали стандартные методы описательной статистики. Количественные показатели представлены в виде средних и стандартных квадратных отклонений, а качественные признаки сгруппированы в таблицы сопряженности. Для сравнения групп использовались методы, основанные на дисперсионном анализе: F-критерий, t-критерий Стьюдента (для анализа нормально распределенных выборок); непараметрические критерии: критерий хи-квадрат, точный критерий Фишера (основанные на хи-квадрат-распределении), ранговые критерии: U-тест Манна — Уитни (непараметрический критерий для сравнения данных по группам) и критерий Вилкоксона (для сравнения данных, полученных до и после лечения). Для определения связи между параметрами использовали коэффициент корреляции Пирсона (для нормально распределенных совокупностей) и коэффициент ранговой корреляции Спирмена (непараметрический ранговый метод).

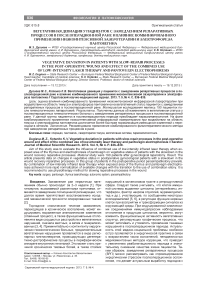

Результаты. У большинства пациенток с ЗРП в исходном состоянии отмечалась парасимпатикото-ния (рис. 1).

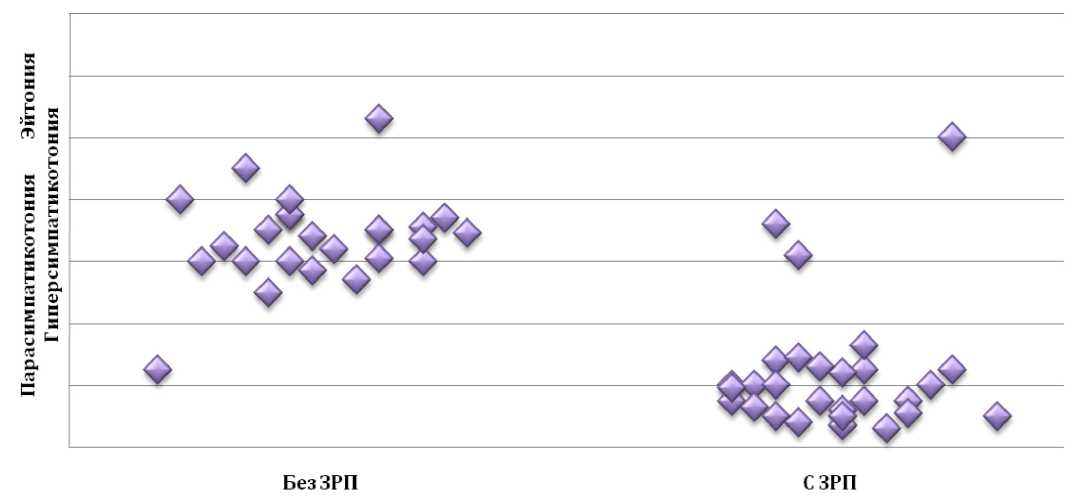

Данные индекса Кердо у пациенток с ЗРП отражали девиацию вегетативной нервной системы (ВНС) на хирургический стресс в основном за счет повышения систолического артериального давления, и цифровое его значение указывает на то, что почти все пациентки имеют выраженное влияние парасимпатической нервной системы. После применения комбинированной физиотерапевтической методики у 95% пациенток 2А подгруппы отмечалась девиация ВНС в

Рис. 1. Состояние вегетативной нервной системы у пациенток с ЗРП

Рис. 2. Сравнительные данные влияния комбинированной физиотерапевтической методики на состояние вегетативной нервной системы у пациенток с ЗРП

сторону эйтонии: индекс Кердо составил 0,44±0,08% (р<0,05). Во 2В подгруппе наблюдались однонаправленные сдвиги: у 86% пациенток индекс Кердо также соответствовал эйтонии 0,37±0,06% (р<0,05). Во 2С подгруппе у большинства пациенток индекс Кердо статистически достоверных изменений не претерпевал и соответствовал парасимпатикотонии (рис. 2).

При анализе ВИ выявлено, что большинство пациенток во всех подгруппах имели выраженную тенденцию к повышенному влиянию парасимпатического тонуса ВНС: ВИ-28,4±3,5 (p<0,05, сравнение с нормой). После применения комбинированной методики отмечалась нормализация показателя ВИ, который значительно повысился и соответствовал норме: ВИ +5,1±2,9 (p<0,05, сравнение с показателем до лечения). Во 2В подгруппе после применения ИК НЛИ на область тимуса также отмечалась нормализация типа реагирования ВНС, при этом ВИ повысился с –31,9±3,2 (p<0,05, сравнение с нормой) до +3,2±1,4 (p<0,05, сравнение с показателем до лечения). Во 2С подгруппе лишь у 37% пациенток значения ВИ соответствовали эйтоническому типу ВНС.

Обсуждение. Проведенные исследования выявления типа ВНС у пациенток с ЗРП и без осложнений указывают на отличия в значениях индекса Кердо и ВИ. Для ВИ характерно более наглядное и точное определение психоэмоционального состоя- ния. Выявленные значения ВИ указывают на то, что у большинства пациенток после операции имеется нормотонус ВНС и у них выражены адаптационнокомпенсаторные возможности организма, в то время как у пациенток с ЗРП на этапе после оперативного вмешательства отмечается преобладание парасимпатического тонуса, что в значительной степени влияет на течение послеоперационного периода и является одним из предикторов развития ЗРП. Это означает, что при оценке связи тех или иных доминирующих типов вегетативной регуляции с любыми послеоперационными осложнениями следует принимать во внимание, в какой именно период производилась оценка состояния ВНС. По нашему мнению, это положение имеет важную теоретическую значимость, поскольку все имеющиеся в литературе сообщения о связи доминирующих типов вегетативной регуляции с риском послеоперационных осложнений опираются на оценку ВНС перед операцией [12]. Можно предположить, что причиной этого являются представления авторов этих публикаций о «неизменности» сложившегося баланса в ВНС, определяемого в предоперационном периоде. Очевидно, что описываемый нами феномен вегетативной девиации, наблюдаемый у достаточно большого числа хирургических больных в периоперационном периоде, опровергает это мнение. По нашему мнению, особенно значимой вегетативная девиация в послеоперационном периоде представляется для риска послео- перационных осложнений, констатируемых в более поздние сроки после операции. Поэтому можно заключить, что при оценке влияния разных типов вегетативных доминант на течение послеоперационного периода следует производить оценку состояния ВНС не только до, но и после выполненной операции. В своих исследованиях мы исходили именно из этого положения, что позволило установить достоверную связь между парасимпатотонией в послеоперационном периоде и риском ЗРП.

Заключение. Таким образом, применение методов, обладающих вегетокорригирующим действием, является патогенетически обоснованным с целью коррекции ЗРП, в механизмах развития которых немаловажную роль играет девиация ВНС.

Комбинированная терапия лазера на область тимуса и электрофореза пантовегина у пациенток с ЗРП после гинекологических операций обладает выраженным вегетокорригирующим действием, что проявляется снижением тонуса парасимпатического отдела ВНС и способствует активизации репаративных процессов в послеоперационной ране.

Список литературы Вегетативная девиация у пациенток с замедлением репаративных процессов в послеоперационной ране и влияние комбинированного применения низкоинтенсивной лазеротерапии и электрофореза пантовегина

- Булынин В.И., Глухов А.А., Мошуров И.П. Лечение ран. Воронеж: Изд-во Воронеж, гос. ун-та, 1998. 248 с.

- Долгов Г. В. Гнойно-воспалительные осложнения в оперативной гинекологии. СПб.: Элби, 2001. 172 с.

- Краснопольский В. И., Буянова С. Н., Щукина Н.А., Попов А.А. Оперативная гинекология. М: МЕДпресс-информ, 2010. С. 309-320

- Симонов В. П. Физиология вегетативной нервной системы. Л.: Медицина, 1981. С. 596-617

- Rogers М., Reich P. Psychological intervention with surgical patients: evaluation outcome//Adv. Psychosom. Med. 1986. Vol. 15. P. 23-27

- Psychological influences on surgical recovery/J.K. Kiecolt-Glaser, G. Page, P. Marucha [et al.]//Am/Psychologist. 1998. Vol.53. P. 1209-1218

- Кончугова Т. В. Оптимизированные лазерные воздействия в повышении функциональных резервов организма при стрессогенной адаптации (экспериментально-клиническое исследование): автореф. дис.... д-ра мед. наук. М., 2007. 47 с.

- Бойченко А. Н. Физические факторы в комплексной восстановительной терапии больных хроническим простатитом: автореф. дис.... канд. мед. наук. Пятигорск, 2013

- Стыгар A.M. Ультразвуковая диагностика осложнений после акушерско-гинекологических операций//Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. М.: ИД «Видар-М». 2003. Т. 3. С. 227-242

- Вейн A.M. Вегетативные расстройства. М.: Медпресс, 1998.268 с.

- Круглова Л. С. Лекарственный форез: научное обоснование и клиническое применение//Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. 2012. № 2. С. 43-48

- Сергеенко Н.И. Зависимость функционального состояния вегетативной нервной системы и содержания гормонов от типа эмоционального реагирования в предоперационный период//Здравоохранение Беларуси. 1995. № 5. С. 21-23.