Вербальная культура нанайцев в смысловом пространстве музея

Автор: Мальцева О.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрен ментальный аспект материального культурного наследия нанайцев в контексте смыслового пространства их поселковых музеев. В результате этнографических исследований, проведенных с 1998 по 2014 гг. на территории Хабаровского края, выяснено, что логико-понятийный аппарат и культурные коды нанайского рыбака нашли отражение в предметном ряде музейных экспозиций. Их смысловая нагрузка вписывается в параметры вербальной культуры, характерной для всех бесписьменных и промысловых сообществ. Ее главным критерием является структурирование информации на основе развития пространственной памяти. В этой культурной парадигме предметы исполняют несколько ролей в качестве мнемонических устройств, помогающих запоминать события, ориентироваться в пространстве; хранителей информации о их владельцах; средств связи человека с внешним миром. Зародившаяся в советскую эпоху практика создания поселковых музеев обернулась для нанайцев утратой значимости ряда привычных им предметов. Использование их в качестве музейных образцов означало потерю их хозяйственного, культурного, социального контекста, что в традиционных культурах придает функциональность вещам. С течением времени музейная комната, наполненная разнотипными предметами, обрела статус культурного мини-пространства, содержание которого отражало изменения в нанайском обществе. Наиболее ярким индикатором, показывающим трансформацию мировоззренческих конструкций, выступило отношение к шаманской атрибутике от запрета выставок ритуальных комплексов до возвращения их в музейное пространство с придачей ему мистического окраса. В настоящее время музейные коллекции выполняют функцию наглядно-учебных пособий, помогающих учащимся национальных школ изучать нанайский язык и культуру. В сельских музеях археологические артефакты и письменные источники, дополняющие этнографические сборы, раздвигают границы понимания нанайской культуры. Интерпретация этого материала создает основу для новой мифологии, в которой далекое историческое прошлое и миф о трех солнцах вплетаются в легендарную историю нанайского народа.

Нанайцы, музей, вербальная культура, материальный объект, ментальный мир, терминология, поведение, нарратив

Короткий адрес: https://sciup.org/145146561

IDR: 145146561 | УДК: 394, | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.1061-1066

Текст научной статьи Вербальная культура нанайцев в смысловом пространстве музея

В Приамурье образование первых музеев, объектом показа которых стали быт и культура местных народов, относится к концу XIX в. Они возникали в контексте разнопрофильных научных обществ, их коллекции являлись результатом многолетней исследовательской деятельности таких ученых как В.К. Арсеньев, В.П. Маргаритов, П.П. Шимкевич, и сами музейные учреждения позиционировались как центры городской культурной жизни. Содержание их экспозиций было нацелено на удовлетворение желаний горожан познать окружающий мир и узнать побольше о месте их проживания [Корнева, 2002]. Сеть же поселковых и районных музеев в Нижнем Приамурье начала развиваться только со второй половины XX в. Главными мотиваторами их появления выступали колхозная администрация и сельская интеллигенция. Большинство музейных экспозиций и выставок фокусировало внимание на бытовых, культурных особенностях местных этнических общин и представляло собрание самых ярких образцов декоративно-прикладного творчества, хозяйственной деятельности. Этот ряд вещей в виде орнаментированной одежды, сделанной по традиционной технологии посуды в то же время стал восприниматься и как маркер этнической принадлежности сельских жителей.

Заложенная в советское время традиция формирования этнокультурных обликов через атрибуцию материальных предметов образует стержень и современных музейных практик. Вместе с этим приобретающее большую ценность культурное наследие, связанное с прошлым, заставляет выйти за пределы привычного толкования набора демонстрируемых предметов. Один из ключей к пониманию их смысловой нагрузки находится в ментальном мире и вербальной культуре местного сообщества. Коммуникативный и поведенческий аспект исследования позволяет раскрыть характер, динамику мировоззренческих конструкций и понятийных аппаратов, сформированных в конкретных природных и социальных условиях.

В 1998, 2008, 2011, 2014 гг. этнографические исследования в населенных пунктах горинских и амурских нанайцев (сс. Кондон, Нижние Халбы, Джари (Троицкое), Найхин (Даерга), Дада, Сикачи-Алян) послужили прологом в изучении ментальных образов рыболовецких обществ в рамках их перцептивных опытов. Одной из площадок в исследовании овеществленного мира нанайцев стали музейные экспозиции при административных зданиях и общеобразовательных заведениях сельских поселений. Их состав, этикетаж и форма презентаций раскрывают невидимую сторону культуры, получившую отражение в языке, и дают понять, насколько традиционные лексика и стереотипы поведения значимы в современной социальной коммуникации.

Чтобы о смыслить логико-понятийный аппарат и культурные коды нанайского рыбака, нужно подойти к истокам формирования вербальной культуры всех промысловых сообществ. Их способ познания окружающей реальности и устройство памяти, закрепленные в лексике, возвращают нас к временам, когда система письма еще не развилась, и устная речь являлась единственной формой хранения информации. Культурное пространство собирателей, охотников и рыболовов выстроено вокруг физических сред, в которых они живут, и из взаимодействия с которыми они обретают свои прагматические знания. Каждый объект в их природном окружении рассматривается в качестве мнемонического знака или локуса, помогающего запоминать события в их последовательности, и сведения о них оформлять в связанное повествование. Такой способ структурирования информации лежит в основе пространственной памяти и очень тесно связан с физическим выживанием промысловых общин. Поэтому в словообразовании охотника или рыболова заложен принцип передачи являющихся для него жизненноважных деталей местности, животного мира и растительности. Их обозначения выступают своего рода компонентами многоуровневой и сложной информационной системы, используемой в ежедневной практике и требующей соответствующих моделей поведения по отношению к окружающему миру [Kelly, 2016].

Изучение народов таежной зоны и долин рек показало, что в их «природных» словарях достаточно много терминов, выражающих нюансы и способы передвижения, – относительно течения реки, берега, возвышенности; обстоятельства ходьбы, плавания [Василевич, 1963]. В нанайской лексике, к примеру, есть понятия, передающие значения: «идти пешком на лыжах, проваливаясь в глубокой снежной целине» ( абара(н) ); «ходить, бегать на берег с горы» ( эвэчи/ эвуэчи ); «ехать на соболиную охоту на лодке» ( хани-кола ); «движение воды вдоль берега вверх по течению, а потом снова вниз» ( даоли ); «быть прибитым к берегу ветром, течением» или «причаливание лодок друг к другу вплотную» ( ада/адача ) и т.д. [Оненко, 1980, с. 23, 28, 138, 453, 521].

Эти случаи указывают, что главным критерием традиционной вербальной культуры нанайцев, как и всех промысловых народов, является контекстуальность. В этой культурной парадигме материальные объекты существуют во взаимосвязи, с изменением их позиций в пространственно-временном измерении они получают другие смысловые нагрузки и эпитеты. Нанайский рыбак, вылавливающий кету в летний сезон, назовет ее силкин , в осенний период - дава. Причем осенний кетовый улов будет дифференцирован по половым признакам, разделен на самцов ( амина/омина ) и самок ( энинэ/ онина ) [Оненко, 1980, с. 37,132,362,531] (ПМА, с. Верхний Нерген, 2011 г., О.А. Заксор).

Те же самые закономерности прослеживаются в организации бытовой и сакральной сфер, компоненты которых взаимосвязаны между собой. Их наименования отражают не только узкоутилитарные функции вещей или их духовные ценности, а являются свое- образными регистрами в настройке контактов человека с внешним миром. Достаточно много слов, передающих оттенки использования тех или иных предметов, относящихся к табуированной лексике и являющихся образными выражениями [Аврорин, 1986; Киле, 1976; Смоляк, 1991; Mircea, 1959].

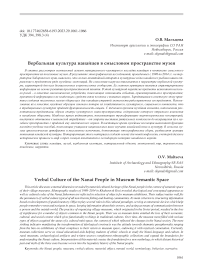

Создание музеев национальной культуры стало шагом в переосмыслении нанайцами своей реальности, когда из динамичного (наполненного движением) бытия они вошли в скопление статичных предметов, вырванных из контекста. Это новое физическое пространство, втиснутое в периметр комнаты здания сельской администрации или клуба, в семантическом выражении являлось имитацией нанайского жилища (рис. 1). Оформление его производилось по единым стандартам: в интерьере, напоминающем убранство нанайской фанзы, находилось много старинных вещей, которые в совокупности иллюстрировали некоторые стороны жизни местного сообщества. По замечаниям ряда старожилов нанайских селений, подобная форма показа приобретенных у сельчан вещей не совсем соответствовала сложившимся практикам демонстрации рукотворных изделий. Это помещение имело признаки «обезличенности». Согласно традиционным установкам, каждый материальный объект имеет свой локус в пространстве – в помещении или вне, в углу комнаты, на чердаке, в амбаре или за пределами жилища в лесу, и он привязан к конкретному «хозяину». Женские рукоделья также имели интимный характер обращения, что отчетливо видно в их орнаментике. Их формы, материал, технологии изготовления, декор выполняли семантическую роль, передавали информацию о своих владельцах. Результаты женского труда могли выноситься за границы дома и выставляться на всеобщее обозрение в случае подготовки девушки к замужеству. Таким образом, она наглядно показывала роду жениха свое мастерство и доказывала свое умение вести домашнее хозяйство (ПМА, с. Кондон, 1998 г., Л.Ф. Самар). С созданием поселковых музеев этот личностный аспект отошел на второй план. Собрание разнотипных изделий, атрибутов на одной полке или подиуме символизировало утрату их функциональности.

С течением времени музейная площадка для нанайцев стала играть роль культурного мини-пространства и в то же время фильтра, отсеивающего непризнанные компоненты культуры. В обустройстве музейного помещения и пояснениях к экспонатам даже в настоящий период можно увидеть следы трансформационных процессов, через которые прошло нанайское общество в годы колхозного строительства. Таким ярким индикатором изменений является культовая атрибутика. В советское время о стракизму подверглись шаманские традиции, что отразилось на оформлении сельских выставочных

Рис. 1. Интерьер школьного музея с. Нижние Халбы (Хабаровский край). 2008 г. Фото А.И. Мальцева .

Рис. 2. Мария Григорьевна Кимонко показывает «шаманский угол» в пришкольном музее с. Дада (Хабаровский край). 2008 г. Фото А.И. Мальцева .

В данной культурной парадигме приобретает другой характер семейная легенда и фотография. Было подмечено, что в нанайском обществе изображение человека и повествование о нем до сих пор носят оттенок табу, что сказывается на собирательской работе местных краеведов. К примеру, в с. Синда, часть населения которого состоит из потомков белорусских переселенцев, фамильные истории и фотографии из семейного альбома являются центральным элементом в обустройстве музейного помещения при сельской библиотеке. Изучение выставочных комплексов в селах с компактным проживанием нанайцев (Верхний Нерген, Даерга, Дада, Сикачи-Алян) показало, что поколенческая память в нем занимает небольшое место. Можно увидеть стенды с биографиями знаменитых земляков – героев Великой Отечественной войны, известных колхозников, что вписывается в нарративы официальной истории и отражает реалии недавнего советского прошлого. На этом фоне возросший интерес к личности шамана и шаманским генеалогиям конкурирует с сохранившимися культурными стереотипами в виде запретов на показ реалистичных образов людей и животных и пока остается непроработанным в концепции сельского музея.

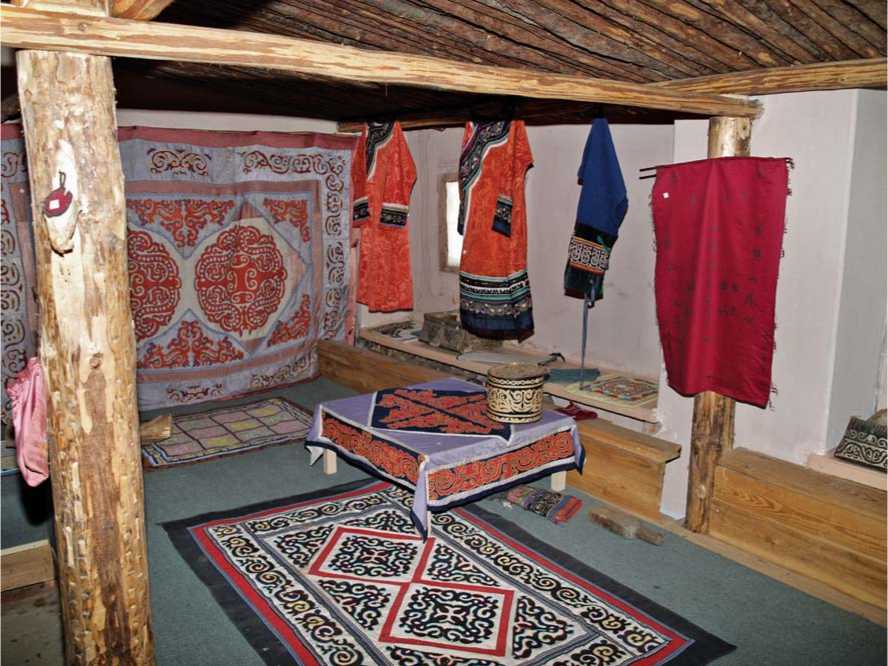

В плане воссоздания всех компонентов традиционной материальной культуры остается проблема распознавания части промысловых орудий, предметов домашнего обихода. Как комплексов. Некоторые музеи в среде нанайцев избегали демонстрации культовых предметов, либо в выставочных павильонах их размещали безымянными, или сведения о них были предельно сжатыми. Среди сельских нанайцев получило распространение явление скрывать от собирателей любые детали ритуальных комплектов и информацию о них. Причиной укрывательства являлась не только глубоко интимная сторона ритуально-обрядовых традиций, но и насаждаемая культурно-административным путем атеистическая идеология (ПМА, с. Найхин (Даерга), 2011 г., Р.А. Бельды). Табуированность культовых предметов сохранялась вплоть до 1990-х гг. Тем не менее, со второй половины 1980-х гг. шаманская тематика снова стала пробивать себе дорогу, вернув ценность накопленной за годы советской власти и остававшейся зачастую «нерасшифрованной» ритуальной коллекции. В настоящее время возвращение сакрального статуса многим предметам делает их одушевленными объектами в стенах музея, они становятся частью сокрытых от публичного взора практик и воскресших шаманских историй (рис. 2). Старожилы нанайских сел Даерга, Дада признавались, что популяризация рассказов о шаманах придает музейному пространству мистическое осмысление (ПМА, с. Дада, 2008 г., М.Г. Кимонко; с. Найхин (Даерга), 2011 г. Р.А. Бельды).

отмечала А.В. Смоляк [1980, с. 263–264], часть музейных материалов по хозяйству народов Нижнего Приамурья остаются «мертвыми». Причиной этого явилось то, что в период колхозного строительства и перенастройкой жизни сельчан на городской быт многие рыболовецкие и охотничьи приспособления были признаны браконьерскими и малоэффективными в решении задач плановой экономики. Это привело к утрате способов применения хранящихся в запасниках музеев орудий. Также традиционные технологии изготовления одежды и утвари не соответствовали новым жизненным запросам. Постепенное исчезновение этих пластов традиционной культуры привело к категоризации предметных комплексов. В пространстве музея их обозначения отражали не узкую трудовую специализацию и родовую принадлежность предметов, а акцентировали внимание на условных признаках. К примеру, в этикетаже стали фигурировать понятия как «свадебный халат сикэ », «халат из рыбьей кожи амири », «грузила», «невод» и т.д. В их легендах появилось много пробелов с утратой таких позиций как семейная принадлежность, узкопрофильная специализация (рассчитанные на добычу определенных видов животных, рыб с учетом их жизненных циклов).

Подобное оформление перечня вещей имеет под собой соответствующую практическую основу. Часть музеев в поселениях нанайцев занимает не отдельные здания, а расположена в образовательных, культурнодосуговых, административных учреждениях. Их функция сводится к обеспечению школ наглядно-демонстрационным материалом в изучении нанайского языка и культуры. На уроках нанайского языка и литературы учащиеся усваивают терминологию, построенную на принципах научного познания мира и физического его устройства. В этом процессе музейные экспонаты призваны выполнять роль материальных мнемонических устройств, облегчающих запоминание слов и понимание текста. Но такой способ погружения в культуру, как утверждают некоторые представители старшего поколения нанайцев, обуславливает выстраивание искусственных (рукотворных) рамок в унаследовании приобретенного культурного опыта рыболова и охотника (ПМА, с. Найхин (Даерга), 2008 г., Г.И. Бельды). За границы музея вынесено ландшафтное понимание и динамичное устройство реальности с предельной дифференциацией состава природной среды.

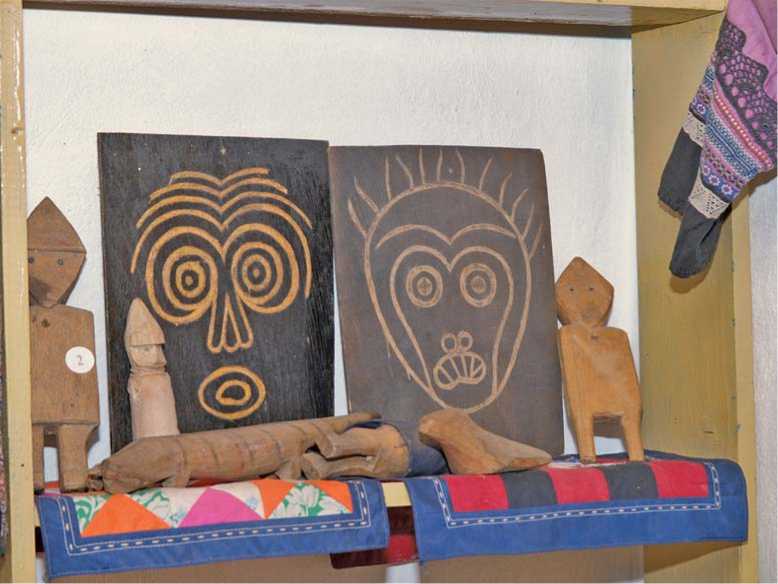

Можно констатировать, что сегодня содержание и оформление музеев в населенных пунктах нанайцев является продолжением их зрелищной культуры, сформированной в годы советской власти. В этом контексте подборка материала для выставочных комплексов имеет эстетическую сущность, его характер соответствует тематике праздничного мероприятия или направленности туристической зоны. Складывается практика проведения для гостей экскурсий на нанайском языке. Таким образом, музейное пространство с представ- ленными в нем предметами декоративно-прикладного творчества и звучащей нанайской речью создает новый ракурс осмысления культурного наследия. У местных жителей сопричастность к истории и культуре родного места формируют коллекции и их трактовки. В то же время через эту призму освещения материала выкристаллизовывается и новая мифологема. Неотъемлемой частью ее являются археологическое прошлое и Легенда о трех солнцах. Примечательно, что археологические находки в числе музейных экспонатов появились в районах проживания нанайцев примерно с 1970-х гг., и уже сам факт извлечениях их из грунта воспринимался представителями коренного населения неоднозначно, некоторые в этом акте видели нарушение многовекового запрета на различного рода земляные работы. Сейчас наблюдается устойчивый тренд вплетения информаций о древних артефактах в легендарную историю нанайского народа. Конечно, почетное место в этой конструкции занимают сведения о си-качиалянских петроглифах и сопутствующий им миф, изложенный в свое время А.П. Окладниковым в своем труде. Это научное открытие уже не привязывается к одному району – набережной нанайского села с. Си-качи-Алян, длительное время являвшейся шаманским церемониальным и табуированным участком. Локальная легенда стала универсалией. Во многих музейных комплексах нанайцев среди предметов быта, хозяйства и культуры, относящихся к определенным местностям, можно увидеть изображения сикачиалянских личин (рис. 3). Они выполняют роль якорного элемен-

Рис. 3. Шаманская атрибутика рядом с сикачиалянскими личинами в музее при Центре детского творчества в с. Найхин (Хабаровский край). 2011 г. Фото А.И. Мальцева .

та нарратива, позволяющего амурским нанайцам воспринимать себя как единую общность. В то же время на сельских просторах все чаще звучащая легенда об «опаленной земле», «отважном охотнике, убившем три солнца» заставляет по-новому осознавать культурное наследие нанайцев. В нем наряду с устной историей уже достойное место занимают письменные источники и археологические артефакты.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0001 «Этнокультурное многообразие и социальные процессы Сибири и Дальнего Востока XVII–XXI в.».

Список литературы Вербальная культура нанайцев в смысловом пространстве музея

- Аврорин В. А. Материалы по нанайском языку и фольклору. - Л.: Наука, 1986. - 256 с.

- Василевич Г.М. Древние географические представления эвенков и рисунки карт // Известия ВГО. - 1963. -Т. 95. - С. 306-320.

- Киле Н.Б. Лексика, связанная с религиозными представлениями нанайцев // Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера (Вторая половина XIX - начало ХХ в.) / отв. ред. И.С. Вдовин. - Л.: Наука, 1976. - С. 189-202.

- Корнева Л.В. У истоков музейного дела на Дальнем Востоке России (1884-1917 гг.). - Хабаровск: ХККМ им. Н.И. Гродекова, 2002. - 188 с.

- Оненко С.Н. Нанайско-русский словарь. - М.: Русский язык, 1980. - 552 с.

- Смоляк А.В. Соотношение аборигенного и тунгусского компонентов в хозяйстве народов Нижнего Амура // Народы и языки Сибири. - Новосибирск: Наука, 1980. - С. 260-266.

- Смоляк А.В. Шаман: личность, функции, мировоззрение (народы Нижнего Приамурья). - М.: Наука, 1991. - 280 с. EDN: RWHMZL

- Kelly L.S. Grounded: Indigenous Knowing in a Concrete Reality. - URL: https://roundedglobe.com/html/e66869eb-0358-.

- 461c-8f45-3bfe55099a78/en/Grounded:%20Indigenous%20 Knowing%20in%20a%20Concrete%20Reality/ (дата обращения 15.09.2023).

- Mircea E. The sacred and the Profane. The nature of Religion. - N.Y.: A Harvest/HBJ Book, 1959. - 256 p.