Вероятность развития тяжелого сепсиса у больных некротической рожей в пожилом и старческом возрасте

Автор: Шапкин Ю.Г., Хильгияев Р.Х., Михайленко К.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Фтизиатрия

Статья в выпуске: 2 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: на основании комплексной оценки (клиническое обследование с применением систем-шкал и определение уровня маркеров синдрома системной воспалительной реакции) определить вероятность развития тяжелого сепсиса у больных некротической рожей в пожилом и старческом возрасте. Материал и методы. Проведен анализ особенностей клинического течения некротической рожи у 59 больных. В первую группу вошли 17 пациентов с тяжелым сепсисом, во вторую — 18 больных с сепсисом без полиорганной недостаточности, в группу сравнения —22 пациента с локальной инфекцией. Определяли альбумин, мочевину, креатинин, прокаль-цитонин плазмы крови. Для количественного выражения ССВР использовали шкалу SAPS III, для определения степени повреждения органов и систем — шкалу SOFA. Результаты. Наиболее чувствительным маркером развивающегося сепсиса у больных некротической рожей оказался прокальцитонин. Вторым важным индикатором тяжести ССВР при некротической роже явился альбумин крови. Шкала SAPS III также позволяет выделить группу больных с высокой вероятностью развития тяжелого сепсиса. Использование для прогнозирования шкалы SOFA оказалось менее значимо. Заключение. Для прогнозирования вероятности развития тяжелого сепсиса у больных некротической рожей в пожилом и старческом возрасте целесообразно применять комплексную оценку тяжести состояния с использованием шкалы SAPS III в сочетании с определением уровней прокальцитонина и альбумина плазмы. Для последнего показателя важна как оценка абсолютных значений, так и динамика снижения его концентрации.

Прокальцитонин, рожа, сепсис

Короткий адрес: https://sciup.org/14918116

IDR: 14918116

Текст научной статьи Вероятность развития тяжелого сепсиса у больных некротической рожей в пожилом и старческом возрасте

-

1 Введение . Некротическая форма рожи на фоне септического шока часто развивается у людей пожилого и старческого возраста [1], летальность при этом достигает 80% [2, 3]. При лечении данной патологии требуется как можно раньше распознать начинающийся тяжелый сепсис и своевременно назначить необходимую терапию. Однако у определенной категории пациентов (особенно у лиц старческого возраста) сепсис характеризуется слабой выраженностью характерных признаков, зачастую отсутствуют значительная гипертермия и лейкоцитоз. Такие критерии синдрома системной воспалительной реакции (ССВР), как тахикардия и тахипноэ, также имеют достаточно низкую специфичность [4].

В связи с этим задачей диагностики сепсиса, возникшего у больных некротической формой рожи, является разработка дополнительных критериев, позволяющих оценить тяжесть заболевания, выделить категорию пациентов с риском / наличием органной дисфункции, риском / наличием сепсиса, вероятностью неблагоприятного исхода, определить показания для помещения больных в отделение реанимации.

В настоящее время в качестве высокочувствительного и специфичного маркера системной воспалительной реакции, с помощью которого возможна оценка тяжести состояния больного, рассматривается прокальцитонин [5, 6]. По мере прогрессирования инфекции и полиорганной недостаточности концентрация прокальцитонина увеличивается, что подтверждается корреляцией оценки тяжести состояния и выраженности полиорганной дисфункции, характеризуемой с помощью систем-шкал APACHE II и SOFA, и концентрации прокальцитонина [7, 8]. Другим индикатором тяжести системной воспалительной реакции служит сывороточный альбумин. Снижение концентрации альбумина, как показано в многочисленных исследованиях, является чувствительным маркером тяжести течения гнойно-воспалительных процессов и коррелирует с увеличением количества признаков ССВР [9].

Цель : на основании комплексной оценки (клиническое обследование с применением систем-шкал и определение уровня маркеров ССВР) определить вероятность развития тяжелого сепсиса у больных некротической рожей в пожилом и старческом возрасте.

Материал и методы . Проведен анализ особенностей клинического течения некротической рожи у 59 больных, находившихся на стационарном лечении в отделении гнойной хирургии клинической больницы № 2 г. Саратова в период с 2010 по 2014 г. Больные распределены на три группы. В первую группу вошли 17 пациентов с тяжелым сепсисом и септическим шоком. Во вторую группу включено 18 человек с сепсисом без полиорганной недостаточности (ПОН). В группу сравнения вошли 22 пациента с локальными проявлениями инфекции. Из исследования исключены больные, поступившие в стационар в крайне тяжелом состоянии, с выраженной поли-органной недостаточностью, у них диагноз тяжелого сепсиса установлен в день госпитализации. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и наличию сопутствующей патологии (заболеваниями сердечнососудистой системы страдали 22,3%, сахарным диабетом 2-го типа 14,6% больных). Средний возраст

больных в первой группе составил 63,9±9,84 года, во второй группе 58,3±8,54 года, в группе сравнения 61,8±8,17 года. Распределение больных по полу: преобладали женщины — 72,9% (43 человека), мужчин было 27,1 % (16 человек).

Лечение больных проводилось в соответствии с современными стандартами. При локальных инфекциях выполнялась хирургическая обработка с иссечением участков некроза и назначалась антибактериальная терапия. Некрэктомию осуществляли в отсроченном порядке. Хирургическое вмешательство выполнялось после соответствующей предоперационной подготовки, основной задачей которой были нормализация объема циркулирующей крови и стабилизация других параметров гемодинамики. Лечение больных с сепсисом включало необходимую интенсивную терапию и применение различных методов детоксикации. После оперативного вмешательства больные в течение всего критического периода находились в отделении интенсивной терапии, где им проводили комплексную терапию и необходимые обследования. Интенсивную терапию осуществляли в условиях динамического контроля различных функциональных и биохимических показателей.

Выполняли контроль содержания лейкоцитов, тромбоцитов периферической крови, КЩС. Определяли биохимические показатели крови: общий белок, альбумин, мочевину, креатинин. Уровень прокальцитонина плазмы крови определяли полу-количественным иммунохроматографическим методом. Использовали четыре фиксированных значения прокальцитонина: ПК до 0,5 нг/мл — локальная инфекция, ПК от 0,5 до 2 нг/мл — сепсис, ПК от 2 до 10 нг/мл — тяжелый сепсис, ПК выше 10 нг/мл — септический шок.

Определение количества признаков ССВР не производилось. Для количественного выражения системной воспалительной реакции, тяжести состояния больных использовали шкалу SAPS III. Шкала SAPS III по сравнению с APACHE II требует оценки меньшего количества физиологических параметров и, соответственно, более проста и доступна для практического применения. Для определения степени повреждения отдельных органов и систем использовали шкалу SOFA.

Статистическая обработка осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exсel 2007. Характер распределения данных оценивали графическим методом с использованием критерия Шапиро — Уилка. Описание признаков, имеющих нормальное распределение, представлено в виде M±m, где М — среднее арифметическое, m — стандартное отклонение; для признаков с распределением, отличным от нормального, результаты представлены в виде Ме [Q1; Q3], где Me — медиана, Q1 и Q3 — первый и третий квартили. Для обработки данных с нормальным типом распределения использовали параметрические методы: t-тест для независимых группировок, парный t-тест. При характере распределения данных, отличном от нормального, применяли непараметрические методы: критерий Манна — Уитни, критерий χ2. Различия между показателями считали значимыми при p<0,05.

Результаты . У всех больных заболевание характеризовалось острым началом с выраженными симптомами интоксикации и высокой температурой тела. Местные проявления заболевания были ярко выражены, с увеличением регионарных лимфоузлов. Воспалительный процесс локализовался на

Таблица 1

Комплексная оценка клинико-лабораторных показателей у больных некротической рожей

|

Показатель |

Первая группа |

Вторая группа |

Группа сравнения |

|

Прокальцитонин, нг/мл |

>10 |

0,5–2,0 |

<0,5 |

|

Альбумин, г/л |

17,5 [15,5;18,75] # |

26 [23;32] # |

39,5 [38,25;40,75] |

|

SAPS III, балл |

27,5 [23,25;28,75] # |

19 [17;20] |

14,5 [13,25;16,5] |

|

SOFA, балл |

3,5 [2,25;4] # |

1,5 [1;2,75] |

1 [0,25;1] |

|

Мочевина, ммоль/л |

26,5 [22;32,75] # |

13,5 [11,25;15,75] |

8,5 [6,75;10,25] |

|

Креатинин, мкмоль/л |

239 [202;287] # |

147,5 [116,5;158,5] # |

63,5 [48,5;75,75] |

|

Билирубин, ммоль/л |

17 [13;21,25] |

16,5 [11,5;18,25] |

14 [12,75;16,25] |

П р и м еч а н и е : # ─ здесь и далее достоверность различий между показателями исследуемой группы и группы сравнения, различия между группами больных достоверны ─ p<0,05.

нижних конечностях в 54 (93,2%) случаях, на верхних конечностях — в 2 (3,4%), на передней брюшной стенке — в 2 (3,4%). Формирование участков некроза кожи отмечалось к концу первой недели заболевания. Лейкоцитоз с разной степенью выраженности со сдвигом лейкоцитарной формулы влево отмечали у всех больных. У всех больных первой группы клинические симптомы тяжелого сепсиса развивались до формирования участков некроза и проявлялись быстрым, в течение суток, прогрессивным ухудшением состояния, с развитием гипотонии (со снижением систолического АД ≤100 mm Hg) и олигурии (с выделением мочи <0,5 мл/кг/ч). В табл. 1 приведена комплексная оценка клинико-лабораторных показателей:

в первой группе ─ за 1–2 суток до ухудшения состояния с развитием описанных клинических симптомов;

во второй группе ─ за 1–2 суток до установления диагноза «сепсис»;

в группе сравнения ─ наихудшие показатели за время болезни.

Наиболее чувствительным маркером развивающегося сепсиса у больных некротической рожей оказался прокальцитонин (см. табл. 1). У всех больных первой группы его уровень превысил 10 нг/мл. У больных второй группы с сепсисом без ПОН уровень прокальцитонина составил 0,5–2 нг/мл. В группе сравнения, у пациентов с локальными проявлениями инфекции, уровень прокальцитонина оставался в пределах нормы (до 0,5 нг/мл). Следует отметить, что значения 2–10 нг/мл в данном исследовании не встречались.

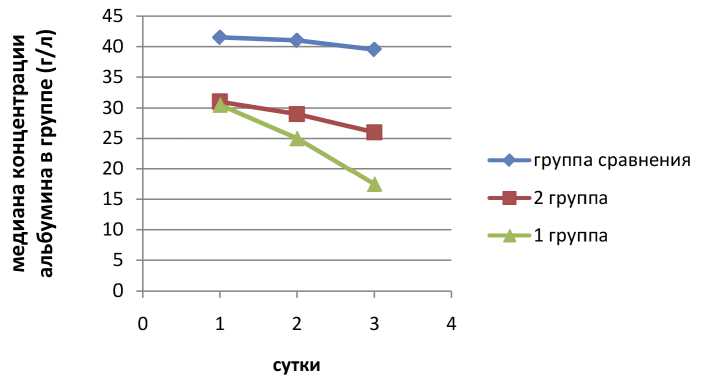

Вторым важным индикатором тяжести системного воспалительного процесса при некротической роже явился альбумин крови. На это указывает достоверное различие абсолютных значений данного показателя между обеими группами больных с сепсисом и группой сравнения.

Шкала оценки функциональных нарушений SAPS III также позволяет выделить группу больных с высокой вероятностью развития тяжелого сепсиса. Причиной высоких значений у больных первой группы в основном явилось наличие почечной недостаточности, что подтверждается анализом показателей табл. 1, характеризующих мочевыделительную функцию. Немаловажный вклад в уровень баллов по шкале SAPS III вносит возраст больных, и этот факт совпадает с нашим наблюдением о том, что тяжелый сепсис наиболее часто развивался у больных пожилого и старческого возраста. Наблюдается закономерное повышение показателя шкалы у тяжелых больных с пониженным уровнем систолического артериального давления (АД ≤100 mm Hg). Повышение лейкоцитоза крови свыше 15·109/л наблюдалось у большинства больных обеих групп с сепсисом. Нарушение коагуляции (тромбоцитопения) выявлялось значительно реже, и выявлено только в первой группе у наиболее тяжелых 23,5% больных. Показатели pH крови у всех пациентов оказались выше критического для шкалы значения 7,25. Печеночная недостаточность с повышением уровня билирубина выше порогового для шкалы значения 34,2 мкм/л наблюдалась только у 3 больных, по одному в каждой группе.

Проведено изучение средней скорости понижения концентрации альбумина за двое суток, предшествовавших:

в первой группе ─ ухудшению состояния с развитием тяжелого сепсиса, септического шока;

во второй группе ─ установлению диагноза «сепсис»;

в группе сравнения ─ самым низким показателям альбумина за время болезни.

В первой группе средняя скорость снижения концентрации альбумина составила 6,5 [5,25; 7] г/л (за сутки), во второй 2,5 [2; 3] г/л (за сутки), в группе сравнения 1 [1; 2] г/л (за сутки). Имеется достоверное различие (p<0,05) между группой больных с тяжелым сепсисом и группой больных с местной инфекцией (рисунок).

Измерение динамики концентрации альбумина позволяет в ранние сроки выделить группу больных с неблагоприятным течением заболевания.

Общая летальность у обследованных нами больных составила 28,8% (умерло 17 больных).

Таблица 2

Летальность по группам

|

Группа |

Летальность |

|||

|

всего в группе |

среди больных старше 60 лет |

|||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

|

|

Первая |

11 |

64,7 |

9 |

75 |

|

Вторая |

3 |

16,7 |

2 |

25 |

|

Сравнения |

3 |

13,6 |

3 |

27,2 |

Имеется достоверная (χ2=11,01; p<0,001) разница летальности между первой группой и группой сравнения.

Снижение концентрации альбумина за двое сутокё

Обсуждение. Анализ использования шкалы SAPS III у больных с подозрением на тяжелый сепсис на фоне некротической рожи, несмотря на отсутствие вклада некоторых показателей в увеличение количества баллов, свидетельствует о наличии прогностической значимости этой системы.

Анализ шкалы SOFA показал наличие достоверных различий между больными первой группы и группы сравнения. Однако повышение количества баллов в первой группе было получено в основном благодаря одному показателю, характеризующему наличие почечной недостаточности. В итоге использование шкалы SOFA представляется менее значимым для прогнозирования развития тяжелого сепсиса.

Таким образом, имеется возможность оценить вероятность развития тяжелого сепсиса у больных некротической формой рожи на основании комплексной оценки клинико-лабораторных показателей. В то же время данный метод имеет недостаток, обусловленный физиологической вариабельностью используемых показателей, а также изменением их значений, обусловленным наличием сопутствующей патологии, в частности хронической почечной недостаточности.

Изменение концентрации альбумина является индикатором изменений в микроциркуляции, а значит, и выраженности системной воспалительной реакции, которая на определенном этапе приводит к полиорганным нарушениям и смерти [9]. В этой связи представляется целесообразным параллельно с использованием абсолютных значений проведение динамического контроля за уровнем альбумина крови.

При анализе летальности по группам обследуемых больных (табл. 2) можно отметить значительное повышение показателя летальности среди больных старше 60 лет во второй группе и группе сравнения. Можно полагать, что в первой группе больных, страдающих тяжелым сепсисом, уровень летальности определялся в значительной степени тяжестью интоксикации, которая зависела от проявлений основного заболевания. Во второй группе и группе сравнения в причинах смерти на первый план выступали тяжелая сердечно-сосудистая, почечная недостаточность, превалировавшие в данной возрастной категории.

Заключение. Для прогнозирования вероятности развития тяжелого сепсиса у больных некротической рожей в пожилом и старческом возрасте целесообразно применять комплексную оценку тяжести со- стояния с использованием шкалы SAPS III в сочетании с определением уровней прокальцитонина и альбумина плазмы. Для последнего показателя важна как оценка абсолютных значений, так и динамика снижения его концентрации.

Список литературы Вероятность развития тяжелого сепсиса у больных некротической рожей в пожилом и старческом возрасте

- Eriksson В, Andersson G, Holm S, et al. Epidemiological clinical aspects of invasive group A streptococcus infections and the streptococcal toxic shock syndrome. Clin Inf Dis 1998; (27): 1428-1436

- Данилова Т.А. Инвазивная инфекция, вызываемая стрептококками группы А, и синдром стрептококкового токсического шока. Микробиология 2001; (3): 99-105)

- Olivier С. Severe Streptococcus pyogenes cutaneous infections. Arch Pediatr 2001; (4): 757-761

- Гельфанд Б.Р, Яковлев С.В., Ярошецкий А.И. и др. Применение активированного протеина С в лечении больных тяжелым сепсисом. Хирургия 2004; (1): 19-24

- Аджамов Б.М., Шляпников С.А., Насер H.P. Принципы индивидуальной пациент-ориентированной антимикробной терапии при лечении больных с септическими осложнениями. Инфекции в хирургии 2011; (1): 26-30

- Гельфанд Б.Р, Филимонов М.И., Бражник Т.Б. и др. Прокальцитонин: новый лабораторный диагностический маркер сепсиса и гнойно-септических осложнений в хирургии (ч. 1). Вестник интенсивной терапии 2003; (1): 9-12

- Meisner М, Tschaikowsky К, Palmaers Т, et al. Comparison of procalcitonin (PCT) and C-reactive protein (CRP) plasma concentrations at different SOFA scores during the course of sepsis and MODS. Critcal Care 1999; 3 (1): 45-50

- Meisner M, Tschaikowsky K, Palmaers T, et al. Comparison of procalcitonin (PCT) and C-reactive protein (CRP) plasma concentrations at different APACHE II scores during the course of sepsis and MODS. Anaesthesiology (Abstract) 1997; (87): 243

- Родоман Г.В., Шалаева Т.И., Дынжинова Т.В. Сывороточный альбумин при синдроме системной воспалительной реакции и полиорганной недостаточности. Инфекции в хирургии 2004; (3): 12-16.