Вероятностно-детерминистские гравитационные модели структур центрального типа в Дальневосточном регионе России

Автор: Петрищевский А.М.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология. Геоэкология

Статья в выпуске: 4 т.27, 2024 года.

Бесплатный доступ

В результате тектонического и металлогенического анализа вероятностно-детерминистских гравитационных моделей, отражающих реологические свойства геологических сред на территории Дальневосточного региона России, охарактеризованы в 3D-пространстве структуры центрального типа (СЦТ) четырех таксономических уровней: 1) - плюмов, 2) - региональной Южно-Сихотэ-Алинской СЦТ, 3) - Дальнегорской, Белогорской и Вознесенской инрузивно-купольных структур, 4) - субвулканического интрузива в Соболином рудном районе. СЦТ разных таксономических уровней характеризуются одинаковой концентрической зональностью аномалий плотностной контрастности и соответствующих им ареалов рудной минерализации. На основании совпадений рудных ареалов с глубинными аномалиями плотностной контрастности разработана модель металлогенической зональности земной коры, в которой вероятные флюидно-магматические источники оловорудных месторождений залегают на глубине 2-6 км, олово-полиметаллических в интервале глубин 4-12 км, полиметаллических - 6-20 км, и золото-вольфрамовых - 14-24 км. В головах плюмов наиболее глубокий уровень генерации золото-молибденовой и медной минерализации располагается в астеносфере на глубинах ниже 70 км. Второй уровень на глубинах 40-50 км соответствует вязкому подкоровому слою верхней мантии, где происходит накопление и перераспределение рудных концентраций Au, Mo, Cu, Pb и Zn. Третий уровень флюдо-магмо-генерации в интервале глубин 10-20 км представляет собой зону повышенной концентрации коровых магматических очагов - источников гранитоидных магм, несущих наиболее широкий спектр рудной минерализации (Au-Mo, Au-Ag, Cu-Mo-Au, Au-Pb-Zn, Au-W, W, W-Sn, Sn, Au-Sb, Sb).

Гравитационные модели, реология, структуры центрального типа, металлогеническая зональность, дальневосточный регион

Короткий адрес: https://sciup.org/143184048

IDR: 143184048 | УДК: 551.1:550.83:552.3(571.6) | DOI: 10.31433/2618-9593-2024-27-4-16-29

Текст научной статьи Вероятностно-детерминистские гравитационные модели структур центрального типа в Дальневосточном регионе России

Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН, ул. Шолом-Алейхема 4, г. Биробиджан, 679016, e-mail: ,

Структуры центрального типа (СЦТ) чрезвычайно широко распространены в геологическом пространстве и особенно широко – в вулканических поясах. В Дальневосточном регионе эти структуры характеризуются иерархической соподчиненностью и рудоконтролирующим значением [5–7].

СЦТ первого порядка являются плюмы, гравитационные отображения которых неоднозначны. Большинство мезозойских и кайнозойских плюмов сопровождается воздыманием кровли астеносферы, т.е. сокращением мощности литосферы и соответствующими гравитационными максимумами, однако существование плюмов в настоящем и особенно в прошлом часто предпола-

гается в пределах широких гравитационных минимумов, обусловленных большими объемами гра-нитоидных магм. В этом случае гравитационное моделирование плотностных неоднородностей плюмовой природы традиционными средствами (конечно-элементными моделями) представляет собой трудноразрешимую задачу.

В тектоно-магматических структурах второго и третьего рангов, соответствующих региональным рудным ареалам и рудным районам, состав магматических пород обычно существенно варьирует и далеко не всегда там удается идентифицировать геологическую природу локальных гравитационных возмущений. Гравитационные максимумы могут быть обусловлены как выступами более плотного фундамента, так и субвулканическими экструзивами среднего-ос-новного состава. Минимумы могут быть обусловлены выступами гранитных интрузивов либо погружениями довулканического фундамента. Перечисленные аномалии осложняются влиянием метаморфических процессов: региональных и локальных (экзо‒ и эндоконтактовых).

Метод исследования

Метод, результаты реализации которого представлены ниже, обеспечивает одинаковую локализацию областей, районов и локальных объемов 3D геологического пространства независимо от природы и относительного знака гравитационных возмущений [4]. Этот метод диагностирует не относительную избыточную плотность геологических тел и структур, а плотностную дифференциацию геологического пространства – «плотностную контрастность» микститовой среды. Опыт проведенных исследований [4‒10] показывает, что плотностная контрастность геологических сред связана с их реологическим состоянием.

Интерпретационная процедура относится к классу вероятностно-детерминированных [1]. Вероятность заключается в том, что интерпретируются аномалии не от конкретных геологических тел или структур, а от областей источников с неизвестным распределением плотностных неоднородностей внутри них. Пересечения областей являются случайными. Детерминированность заключается в том, что центры этих областей и распределения плотностной контрастности между центрами и поверхностями эквивалентных сфер вычисляются однозначно при широких начальных условиях [4‒5]. Математические основы и технология построения вероятностно-детерминистских гравитационных реологических моделей приводятся в работах [4, 5, 10].

Вероятностные реологические гравитационные модели структур центрального типа Алдано-Зейский плюм

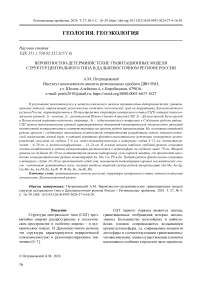

Алдано-Зейский плюм сопровождается концентрической зональностью аномалий плотностной контрастности в коровых срезах µz (x,y,Hc)-мо-дели (рис. 1а, 1б): в центре структуры располагается минимум, обрамляемый концентрическими максимумами. В подкоровом срезе (рис. 1в) в центре регистрируется интенсивный максимум, обусловленный утолщением земной коры. Алдано-Зейская СЦТ относится к типу структур с инверсированной (обрушенной) кровлей [8]: прогибание над выступом астеносферы и утолщение земной коры под Становым складчатым поясом. Смещение приповерхностного слоя относительно средне- и нижнекорового обусловлено сдвигом на границе Амурской плиты с Алданским щитом.

В надкупольной зоне Алдано-Зейского плю-ма выявлена отчетливая дискретность пространственной корреляции рудных узлов и районов с уплотнениями земной коры на глубинах 10, 20 и 35 км, а в низах коры (на глубине 25–30 км), подкоровом слое верхней мантии (40–50 км) и астеносфере (ниже глубины 70 км) обнаружены среды пониженной вязкости, связываемые с очагами полного или частичного плавления – источниками тепла и магматических проявлений на поверхности Земли. Пространственное размещение рудных месторождений характеризуется латеральной ме-таллогенической зональностью, обусловленной «расползанием» и перераспределением магм и рудогенных флюидов, экранированных жесткими пластинами в нижней коре [8]. Выявлен закономерный пространственный ряд рудных парагенезов в направлении от центра к флангам плюма: Au, Mo → Au, Ag, Pb, Zn → Au, Pb, Zn → Au, W → Au, Sb → W, Sn → Sn. Взаимное расположение и строение тектоно-магматических структур более высокого порядка в голове плюма подчиняется иерархической и фрактальной закономерностям [8].

Индигиро-Колымский плюм

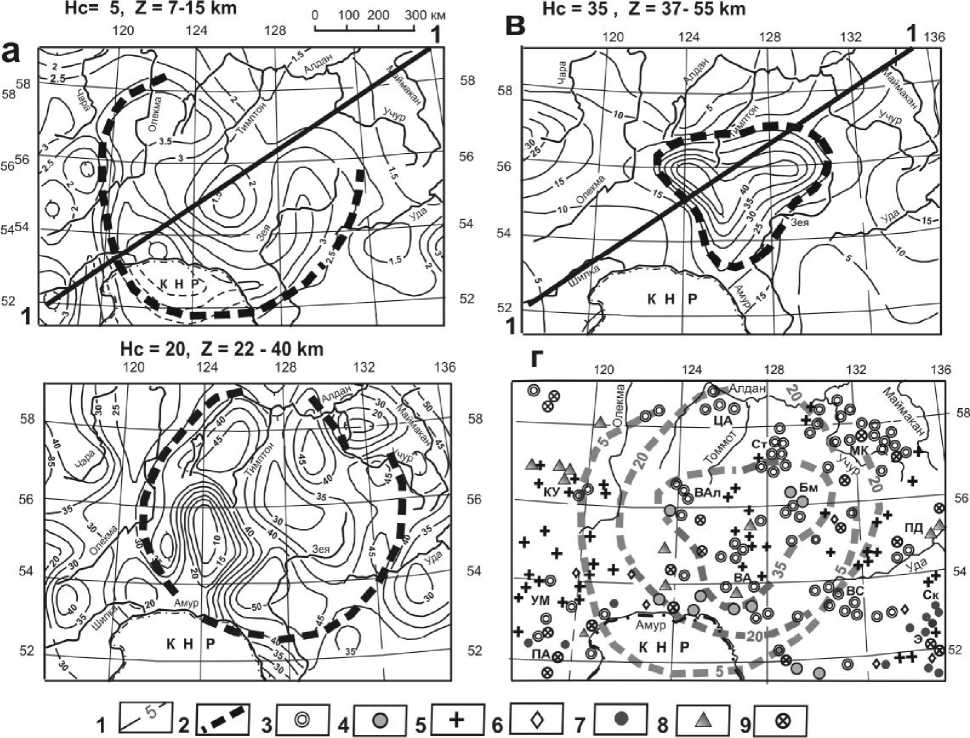

Индигиро-Колымский плюм характеризуется концентрическим распределением аномалий плотностной контрастности в земной коре (рис. 2а, 2б) и переходном слое литосфера-асте-носфера (рис. 2в). В нижнекоровом срезе контуры СЦТ расширяются, а в астеносфере – сужаются, что предопределяет грибовидную форму СЦТ, типичную для плюмов. В разрезах µz (x,y,Hc)-мо-дели (рис. 2) проявлен куполовидный изгиб литосферы, подстилаемый выступом астеносферы.

Рис. 1. Карты-срезы (а-в) объемной модели плотностной контрастности (μz) в земной коре и подкоровой мантии с размещением рудной минерализации (г) в Верхнем Приамурье

1 – изолинии μz-параметра (1 ед. = 10-2 кг / м 2 / км); 2 – контуры плюма в горизонтальных сечениях; 3–9 – месторождения и рудопроявления (3 – золота, 4 – золотосеребряные, 5 – молибдена, 6 – вольфрама, 7 – олова, 8 – меди, 9 – полиметаллов. Наименования рудных узлов и районов: КУ – Кодаро-Удоканский, ВАл – Верхне-Алданский, ЦА – Центрально-Алданский, Ст – Сутамский, Бм – Бомнакский, МК – Маймакано-Киранский, ПД – Предджугджурский, ВС – Верхне-Селемджинский, Ск – Селитканский, Э – Эзопский, ВА – Верхне-Амурский; Ум – Урюм-Могочинский, ПА – Приаргуньский

Fig. 1. Map-slices (a-в) of 3D volume model of density contrast (μz) into the crust and subcrustal mantle with placement of an ore mineralization (г) in the Upper Amur Area

1 ‒ isolines of μz-parameter (1 unit = 10-2 kg/m 2/km); 2 ‒ contours of the plume in horizontal sections; 3–9 – ore regions (3 ‒ gold, 4 – gold-silver, 5 ‒ molybdenum, 6 ‒ tungsten, 7 ‒ tin, 8 ‒ copper, 9 – led-zinc. Names of ore knots and areas: KU ‒ Kodaro-Udokansky, ВАл ‒ Upper Aldan, ЦА ‒ Central Aldan, Ст ‒ Sutamsky, Бм ‒ Bomnaksky, MK ‒ Maymakano-Kiransky, ПД ‒ Preddzhugdzhursky, ВС ‒ Upper-Selemdzhinsky, Ск ‒ Selitkansky, Э ‒ Ezopsky, ВА ‒ Upper Amur; Ум ‒ Uryum-Mogochinsky, ПА ‒ Priarg

Распределения плотностной контрастности позволяют отнести Индигиро-Колымскую СЦТ к типу тектоно-магматических структур без обрушения кровли.

Пространственное размещение рудных уз-

лов и районов в Верхояно-Колымском регионе контролируется двумя структурными факторами: линейными зонами растяжения и структурами центрального типа (рис. 2). Связи между глубинными плотностными неоднородностями и руд-

Рис. 2. Распределения плотностной контрастности земной коры Верхояно-Колымского региона на глубинах 10 (а), 20 (б) и 70 (в) км с разрезами

1 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2кг / м 2 / км); 2 – оси зон растяжения; 3, 4 – контуры внутренней (3) и внешней (4) зон Индигиро-Колымской СЦТ; 5 – жесткие (высокая вязкость) слои; 6 – астеносфера. Обозначения структур над разрезами: САК – Северо-Азиатский кратон, ВКС – Верхояно-Колымская складчато-надвиговая система, КОТ – Колымо-Омолонский супертеррейн, ОП – Охотоморская плита, Ох – Охотский массив. Обозначения рудных узлов и районов [МК-2000]: Бе – Береляхский, ВГ – Верхнеортуканско-Гербенский, ВИ – Верхне-Индигирский, ВВ – ВосточноВерхоянский, Д – Депутатский, Дж – Джуптанганский, Ды – Дыбинский, ДО – Дьянди-Олонойский, ЗВ – Западно-Верхоянский, Ка – Карамкенский, Ку – Куларский, Ом – Омчакский, Ос – Омсукчанский, С – Сергеевский, СЯ – Северо-Янский (Полоусный), Т – Теньковский, Тк – Таскыстабытский, Хк – Хаканджинский, Хл – Холдинский, ЦЯ – Центрально-Янский, ШС – Шамано-Столбовской, Э – Эвенский, ЭА – Эльги-Адычанский, ЮВ – Южно-Верхоянский (Аллах-Юньский), ЮЯ – Южно-Янский

Fig. 2. Distributions of the density contrast into the crust of Verkhoyano-Kolymsky region at depths of 10 (а), 20 (б) and 70 (в) km with sections of µz (x, y, Hc) - model 1 ‒ isolines of density contrast (1 unit = 10-2kg/m 2/km); 2 ‒ axes of the stretch zones; 3, 4 ‒ contours internal (3) and external (4) zones of Indigiro-Kolymsky SCT; 5 ‒ rigid (high viscousity) layers; 6 ‒ asthenosphere. Designations of structures over ections: САК ‒ North Asian craton, ВКС ‒ Verkhoyano-Kolymsky thrust-folded system, КОТ ‒ Kolymo-Omolnsky super-terraine, OП ‒ Sea of Okhotsk plate. Ох ‒ Okhotsk massif. Designations of ore knots and areas: Be ‒ Berelyakhsky, ВГ ‒ Verkhneortukansko-Gerbensky, В ‒ Upper-Indigirsky, ВВ ‒ East Verkhoyansk, Д ‒ Deputy, Дж ‒ Dzhuptangansky, Ды ‒ Dybinsky, ДО ‒ Dyandi-Olonoysky, ЗВ ‒ West Verkhoyansk, Kа ‒ Karamkensky, Kу ‒ Kularsky, Oм ‒ Omchaksky, Ос ‒ Omsukchansky, С ‒ Sergeevskiy, ЦЯ ‒ Central Yansky, ШС ‒ Shamano-Stolbovskoy, E ‒ Evenskiy, ЭА ‒ Elgi-Adychansky, ЮВ ‒ Southern Verkhoyansk (Allah-Yunsky), ЮЯ ‒ Southern Yansky ными месторождениями дискретны. Наилучшая корреляция рудных узлов и районов с линейными зонами растяжения наблюдается на трех глубинных уровнях: 10–20, 40–50 и 70–80 км. В линейных зонах растяжения большинство (21) рудных районов характеризуется связью рудной минерализации с подкоровым вязким слоем. Второй уровень реологических разуплотнений на глубине 70–80 км имеет меньшее отношение к размещению рудных районов, однако с ним тоже связаны 17 рудных районов.

Теснота связи рудных узлов и районов со структурами центрального типа (СЦТ) увеличена на трех глубинных уровнях: 40–50, 70–80 и 100– 150 км. Первый соответствует подкоровому вязкому слою, второй – кровле астеносферы в головах плюма, а третий – утолщениям астеносферы в его центральной (стволовой) зоне. С первым уровнем связаны 9, со вторым – 11, а с третьим – 13 рудных районов. Увеличение количества рудных районов, коррелируемых с астеносферой, обусловлено растеканием астеносферы под подошвой литосферы в голове плюма. По полученным данным, различаются рудные районы с преимущественно коровым вертикальным диапазоном РМС (10–40 км), подкоровым (40-50 км) и астеносферным (70–80 км). К первым относятся ЦЯ, Ом, Дя, До районы, ко вторым – ЯА, ВВ, Ды, Хл, Хк, ЗВ, а к третьим – ВИ, ТК, СЯ, Т (см. обозначения в подписи к рис. 2). Для некоторых районов (Дж, Хл, Ку, ЭХ, ЭА, ЮВ) характерны сквозные связи приповерхностной рудной минерализации с плотностными неоднородностями земной коры и верхней мантии. Наибольшую вертикальную протяженность рудно-магматических систем (РМС) можно предполагать для Дж, ВВ, ЗВ, ЭА, Хк, ЦЯ и ЮЯ рудных районов.

В центральной (стволовой) зоне Индиги-ро-Колымской СЦТ располагаются районы с преимущественно высокотемпературным золотоквар- цевым типом минерализации, а на периферии, кроме золоторудных, – олово-вольфрамовые (Дж), оловянные (ЮЯ) и районы с комплексной рудной минерализацией (Ом, СЯ). Большинство золоторудных месторождений с низкотемпературной золотосульфидной минерализацией (Т), примесью олова (ЮЯ, Дж, Т) и полиметаллов (Ом, Тк) тяготеют к флангам Индигиро-Колымской СЦТ.

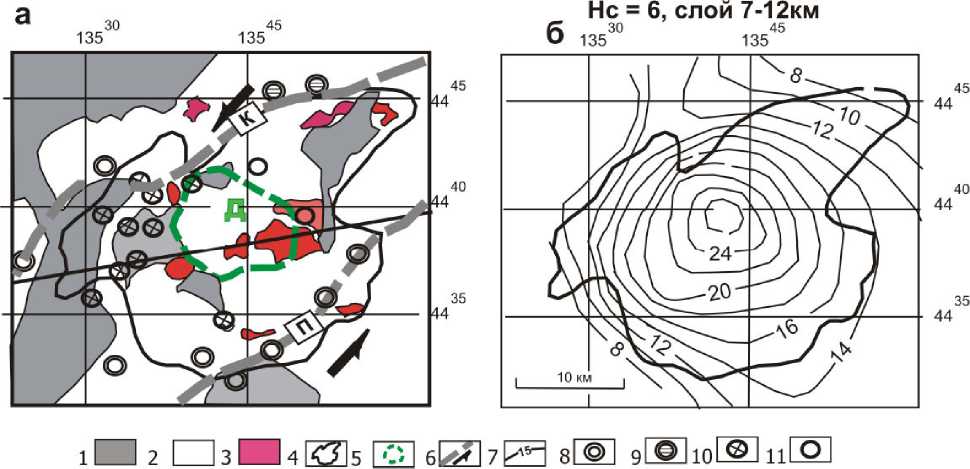

Южно-Сихотэ-Алинская структура центрального типа

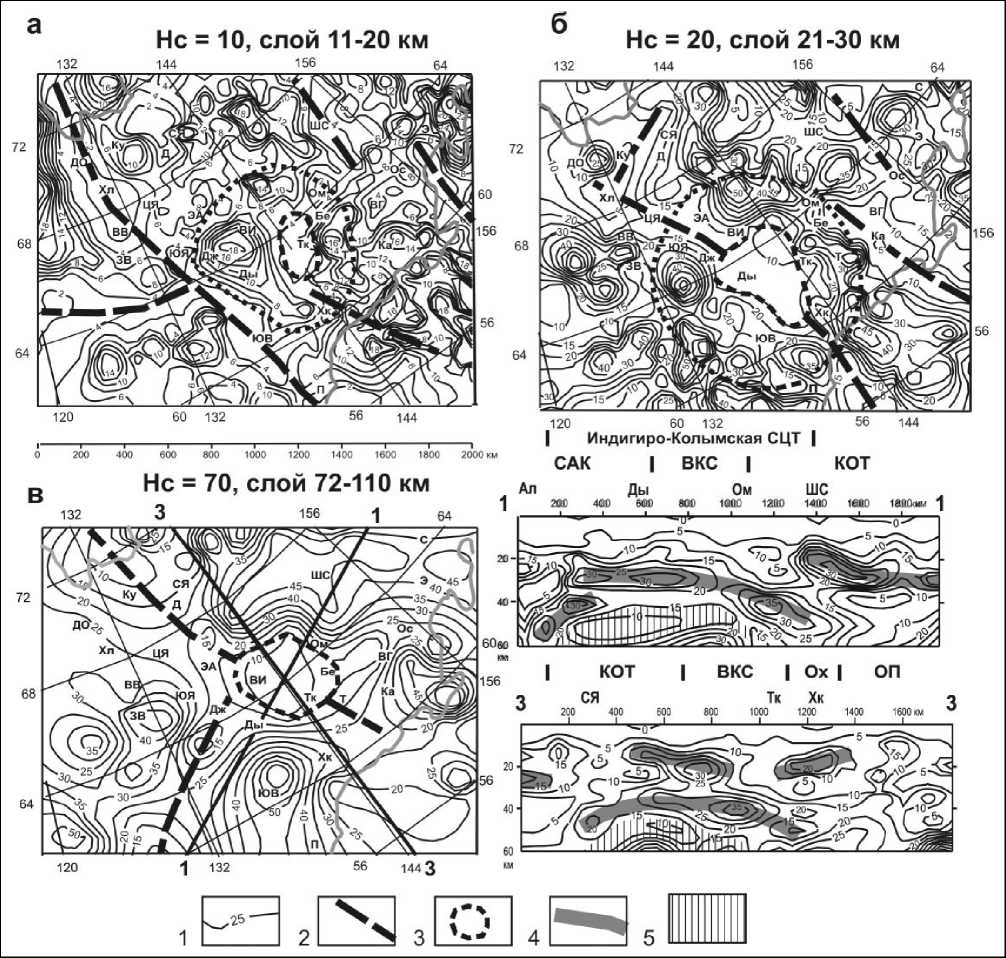

Южно-Сихотэ-Алинская СЦТ представляет собой структуру второго иерархического уровня, но так же, как в головах плюмов, распределения плотностной контрастности в зоне ее влияния характеризуются концентрической зональностью (рис. 3). В верхнекоровом срезе (рис. 3а) на флангах структуры по круговому контуру расположены локальные максимумы µz –параметра, а в центре – широкий минимум. В нижнекоровом срезе центр структуры выражен интенсивным максимумом, который может быть обусловлен магматическим диапиром с андезит-базитовым составом магм. С локальными верхнекоровыми максимумами µz –параметра совмещаются 7 рудных районов (рис. 3а), а с нижнекоровым – 6 районов (рис. 3б).

Сопоставление глубинных аномалий µz – параметра с ареалами приповерхностной рудной минерализации открывает возможность оценки вероятной вертикальной протяженности рудно-магматических колонн. Опыт таких корреляций [4, 7‒10] показывает, что вертикальный диапазон рудно-магматических систем (РМС) различается в зависимости от их металлогениче-ской специализации. В районах с преимущественно оловорудной специализацией (Кавалеровский, Восточный) вероятные источники минерализации залегают в верхних горизонтах коры на глубине 2–6 км. В районах со смешанной олово-полиметаллической специализацией (Краснореченский, Верхне-Уссурский, Кокшаровский) выявлены не-

Рис. 3. Плотностная контрастность земной коры Южного Сихотэ-Алиня

1 – изолинии плотностной контрастности (1 ед. = 10-2кг / м 2 / км); 2 – контур Южно-Сихотэ-Алинской структуры центрального типа. Обозначения рудных узлов и районов: Вз – Вознесенский олово-полиметалл-флюоритовый; Ма – Марьяновский олово-золоторудный, Ко – Кокшаровский олово-медно-свинцоворудный, Кб – Кабаргинский свинец-оловорудный, Ар – Ариадненский золото-медно-вольфрамовый, М – Малиновский золото-вольфрамовый, В – Восточный вольфрам-оловорудный, Б – Благодатный золото-олово-вольфрамовый, ВУ – Верхне-Уссурский олово-полиметаллический, Д – Дальнегорский полиметаллический, Кр – Краснореченский олово-полиметаллический, К – Кавалеровский оловорудный, Сб – Соболиный полиметалл-медно-золоторудный

Fig. 3. The crust density contrast in the South Sikhote-Alin

1 ‒ isolines of density contrast (1 unit = 10-2kg/m 2/km); 2 ‒ contour of the South-Sikhote-Alin structure of central type. Designations of ore knots and areas: Вз ‒ Voznesensky tin-zinc-fluorite; Ma ‒ Maryanovsky tingold, Ко ‒ Koksharovsky tin-copper-led, Кб ‒ Kabarginsky led-tin, Aр ‒ Ariadnensky gold-copper-tungsten, M - Malinovsky gold-tungsten, В ‒ tungsten-tin, Б ‒ Blagodatniy gold-tin-tungsten, ВУ ‒ Upper-Ussursky tin– led-zinc, Д ‒ Dalnegorsk led-zinc, Kр ‒ Krasnorechensky tin-led-zinc, Кв ‒ Kavalerovsky tin, Сб – Soabоliniy led-zinc-copper and gold сколько слоев с повышенными значениями плотностной контрастности. В Краснореченском эти слои залегают на глубинах 2–3, 10–12 и 20–22 км. В Верхне-Уссурском на глубинах 3–5 и 14–18 км, а Кокшаровском ‒ на глубинах 4–6 и 14–18 км (табл.). Предполагается, что верхние слои ответственны за образование оловорудных месторождений, а средне-коровые – полиметаллических. В районах с золото-вольфрамовой минерализацией, тяготеющих к центру СЦТ, плотностные неоднородности – вероятные источники РМС – залегают преимущественно в интервале глубин 12–24 км.

Строение, реология и металлогеническая зональность локальных рудномагматических систем

Дальнегорская интрузивно-купольная структура (рис. 4) является примером строения и металлогении СЦТ третьего иерархического уровня. Район характеризуется сложной соподчинен- ностью вулкано-тектонических структур разного ранга и существованием двух полярных по составу магматических комплексов: ольгинского се-нонского липаритового и дальнегорского датского андезитового. Выходы довулканического фундамента среди обширного поля вулканитов предполагают существование интрузивно-купольной структуры в основании Дальнегорской СЦТ (рис. 4а), которая в срезе на глубине 6 км выражена максимумом плотностной контрастности (рис. 4б).

Дальнегорская СЦТ характеризуется метал-логенической зональностью: в ее центре располагаются преимущественно полиметаллические месторождения, а на флангах ‒ золоторудные проявления [13, 15] (рис. 4а). Скарновые (высокотемпературные) полиметаллические месторождения располагаются в центральной части СЦТ, а жильные (низкотемпературные) с серебром и золотом – на ее периферии [12, 13].

Таблица

Связь рудной минерализации с плотностными неоднородностями в земной коре

Table

The relationship of ore mineralization with density inhomogeneities in the Earth’s crust

|

Рудные узлы и районы |

||||||||||||||

|

районы |

оловорудные |

олово полиметаллические |

полиметаллические |

золотовольфрамовые |

широкая специализация |

|||||||||

|

Нс, км |

К |

В |

Кр |

ВУ |

Ко |

Д |

Ол |

М |

Аз |

Б |

Сб |

Ф |

Кб |

Ма |

|

2 |

+ |

+ |

||||||||||||

|

3 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

4 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

5 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

6 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

8 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

10 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

12 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

14 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

16 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|||||||||

|

18 |

+ |

+ |

+ |

|||||||||||

|

20 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

22 |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||||

|

24 |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

||||||||

|

26 |

+ |

|||||||||||||

Примечание: обозначения рудных узлов и районов в соответствии с рис. 7

Рис. 4. Тектоническая схема Дальнегорской интрузивно-купольной структуры (а) [15] и плотностная контрастность земной коры на глубине 6 км (б)

1 – довулканический фудамент; 2 – вулканический покров; 3 – синвулканические гранитоиды;

4 – контур Дальнегорской интрузивно-купольной структуры; 5 – контур Дальнегорской вулканотектонической депрессии; 6 – сдвиги: П ‒ Прибрежный, К – Колумбинский; 7 – изолинии плотностной контрастности на схеме «б»; 8–11 ‒ месторождения и рудопроявления: золота (8), золото-серебряные (9), полиметаллические (10), олова (11)

Fig. 4. The tectonic scheme of Dalnegorsk intrusive-dome structure (a) [15]

and density contrast of the crust at a depth of 6 km

-

1 – pre-volcanic basement; 2 – volcanic cover; 3 – sinvolcanic granitoids; 4 – contour of Dalnegorsk intrusivedome structure; 5 – contour of the Dalnegorsk volcano-tectonic depression; 6 – shifts: П ‒ Coastal, К – Kolumbinsky; 7 – isolines of density contrast on the scheme “б”; 8–11 ‒ fields and rudoproyavleniye: gold (8), gold-silver (9), polymetallic (10), tin (11)

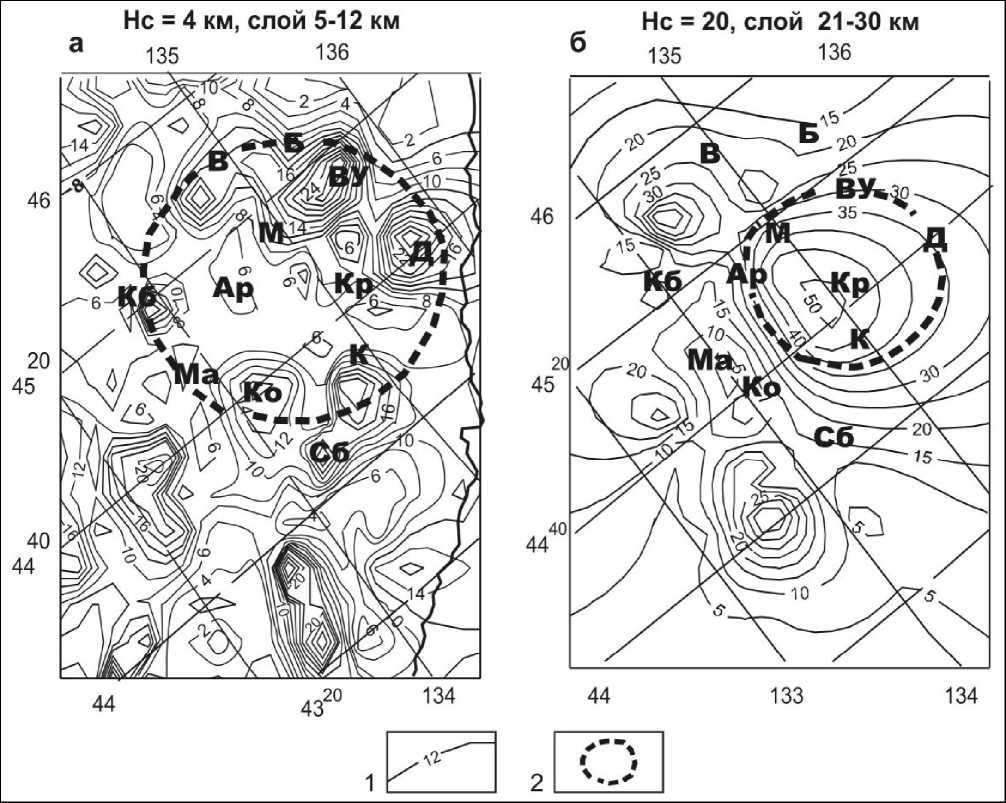

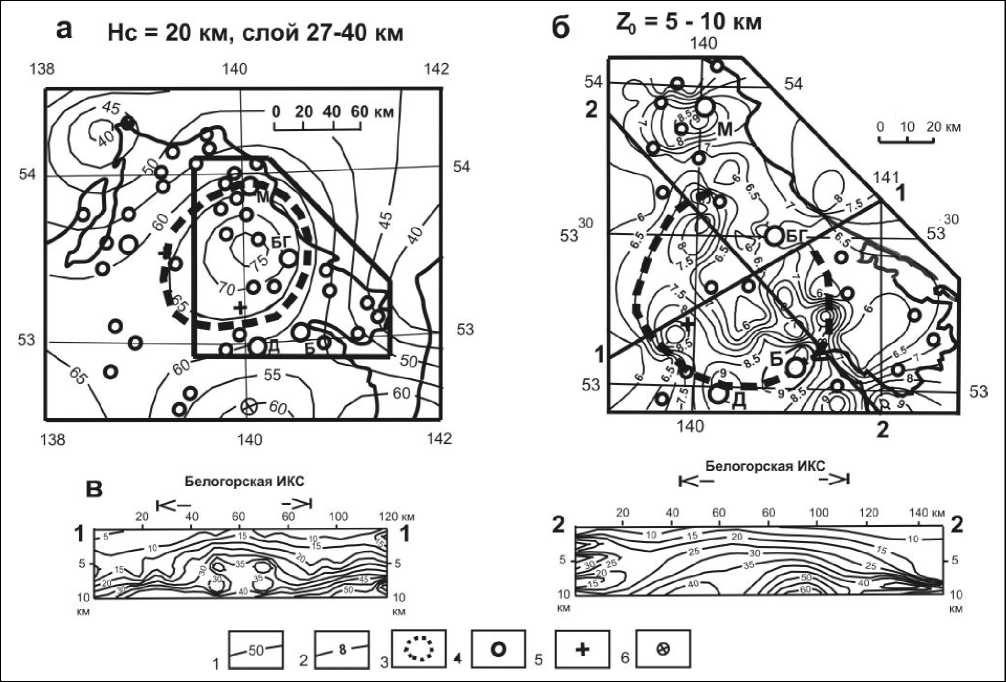

Белогорская интрузивно-купольная структура в Нижнем Приамурье (рис. 5) занимает промежуточное положение между СЦТ второго и третьего иерархических уровней. Она хорошо выражена в тектоническом рельефе земной поверхности и на геологических картах, а также в объемных распределениях формализованных параметров Z0 и μz, составленных по результатам обработки мелкомасштабной (рис. 5а) и среднемасштабной гравиметрических карт (рис. 5б).

Первая модель обнаружила в Нижнем Приамурье обширное поднятие подкорового вязкого слоя, диагностируемого максимумом плотностной контрастности (рис. 6а), к флангам которого приурочена большая часть проявлений и месторождений золота, вольфрама и молибдена. В верхнекоровом срезе (рис. 5б) и разрезах (рис. 5в) Бело- горская ИКС четко выражена поднятием в центре и окаймляющими его локальными прогибами. В своде структуры обнажается блок складчатого фундамента, пронизанный субвулканическими интрузивами, а в окружающих его вулканических комплексах просматривается зональность вещественного состава: позднепалеогеновые кислые вулканиты (дациты и липариты) в центре обрамляются на периферии структуры неогеновыми ба-зальтоидами.

Подавляющая часть проявлений и все крупные месторождения золота в северной части Нижне-Амурского рудного района располагаются в зонах локальных прогибов складчатого фундамента, отображаемых распределением центров плотностных неоднородностей в интервале глубин 5–10 км (рис. 5 б ). Такое размещение месторожде-

Рис. 5. Плотностная контрастность (а), распределения центров плотностных неоднородностей (б) и разрезы µz (x, y, Hc)-модели в Нижнем Приамурье (в)

1 – изолинии μz-параметра; 2 – глубина залегания центров аномальных масс; 3 – контур Белогорской ИКС; 4–6 – месторождения и рудопроявления золота (4), молибдена и вольфрама (5), полиметаллов (6). Месторождения: БГ – Белая Гора, М – Многовершинное, Б – Бухтянское, Д – Дыльменское

Fig. 5. Density contrast (a), distributions of the density inhomogeneity centers (b) and sections of µz (x, y, Hc) ‒ model in the lower Amur Area (в)

-

1 ‒ μz-parameter isolines; 2 ‒ depth of centers of abnormal masses; 3 ‒ contour of the Belogorskay SCT; 4–6 – ore fields of gold (4), molybdenum and tungsten (5), led-zinc (6). Deposits: БГ ‒ Belogorskoye, M ‒ Mnogovehshinnoye, Б ‒ Bukhtyanskoye, Д ‒ Dylmenskoye

ний может быть обусловлено большим вертикальным диапазоном рудогенных флюидов, несущих золоторудную минерализацию, и соответствующим увеличенным диапазоном связи рудных месторождений с плотностными неоднородностями земной коры. Из приводимых данных следует, что в результате синрудных или пострудных вертикальных подвижек золоторудная минерализация Нижне-Амурского района сохранилась в опущенных блоках. Верхнекоровый контур Белгорской СЦТ (рис. 5а) смещен относительно нижнекорового (рис. 5б), что объясняется вязким сдвигом по Центральному Сихотэ-Алинскому разлому [9].

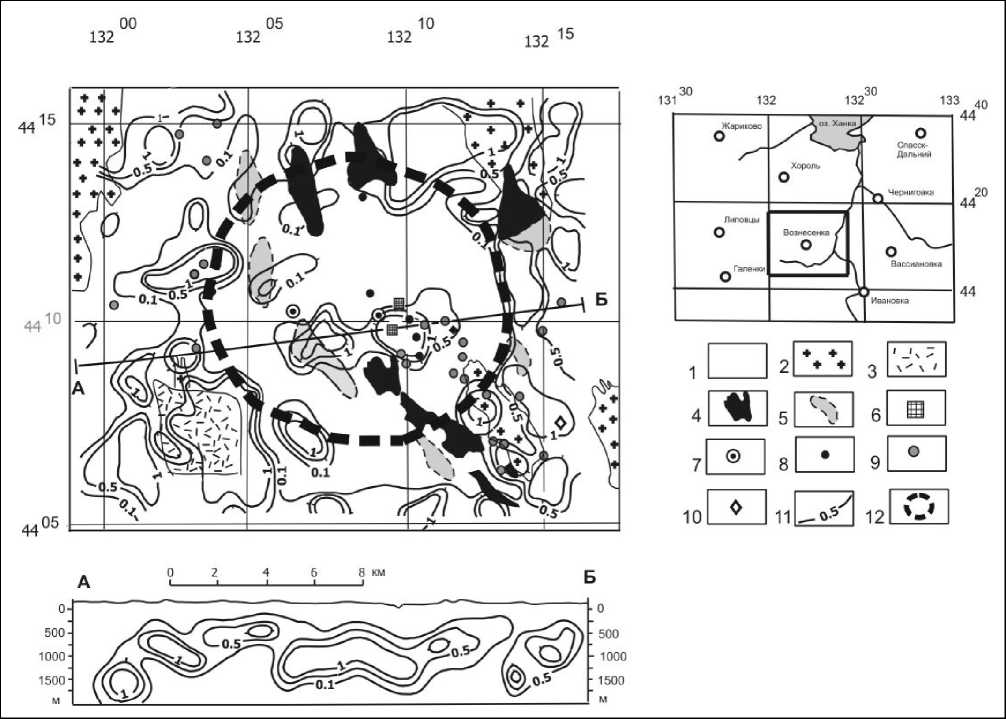

Вознесенская интрузивно-купольная структура в Юго-Западном Приморье является примером проявления СЦТ в приповерхностном слое земной коры (интервал глубин 0‒2 км). µz(x, y, Hc)-модель в этом районе получена в результате обработки гравиметрической карты М 1:25 000 (сеть наблюдений 25×100 м). Как и во всех структурах этого типа, Вознесенская СЦТ характеризуется концентрической зональностью аномалий плотностной контрастности: максимумы на флангах и минимум – в промежуточной зоне (рис. 6). В центре структуры наблюдается локальный максимум, в восточной части которого концентрируется рудная минерализация. На флангах Вознесенской СЦТ большая часть оловорудных проявлений тоже приурочена к локальным максимумам плотностной контрастности. Металлогеническая зональность этой структуры выражена периферическим размещением оловорудных проявлений относительно высокотемпературных флюоритовых месторождений в центре.

Возраст Вознесенкой СЦТ является средне-позднепалеозойским. Ближе к центру структуры располагаются интрузивы габбро-монцо- нит-диоритов, прорывающие раннепалеозойские вознесенские граниты (рис. 6) на флангах этой структуры. Купольная форма Вознесенской СЦТ хорошо проявлена в разрезе µz (x, y, Hc)-модели (рис. 6), в котором свод структуры опущен (сброшен) на 1200 м, благодаря чему флюоритовая минерализация сохранилась вблизи земной поверхности. В советское время месторождения Вознесенского рудного района содержали 90% запасов флюорита в СССР.

Рис. 6. Плотностная контрастность приповерхностного слоя земной коры (Нс = 1.25 км) в Вознесенском рудном районе

1 – палеозойский чехол Ханкайского массива; 2 – палеозойские граниты; 3 – палеозойские вулканиты; 4–5 ‒ средне-позднепалеозойские габбро-монцонит-диориты на поверхности (4) и на глубине (5); 6–7 – месторождения флюорита (6) и полиметаллов (7); 8–10 – рудопроявления: флюорита (8), олова (9) и вольфрама (10); 11 – изолинии μz-параметра; 12 – контур центральной зоны интрузивно-купольной структуры

Fig. 6. Density contrast of the upper crust layer (Hc = 1.25 km) in the Voznesencky ore region

1 – PZ cover of the Khanka massif; 2 – PZ granites; 3 – PZ volcanic; 4–5 – Mid-Later-Paleozoic gabbro-montzodiorites in a surface (4) and deeper (5); 6–7 – deposits: fluorite (6) and polimenals (7); 8–10 – ore bearings: fluorite (8), tin (9), tangsten (10); 11 – μz-parameter isolines; 12 – counter of central zone of the intrusion-dome structure

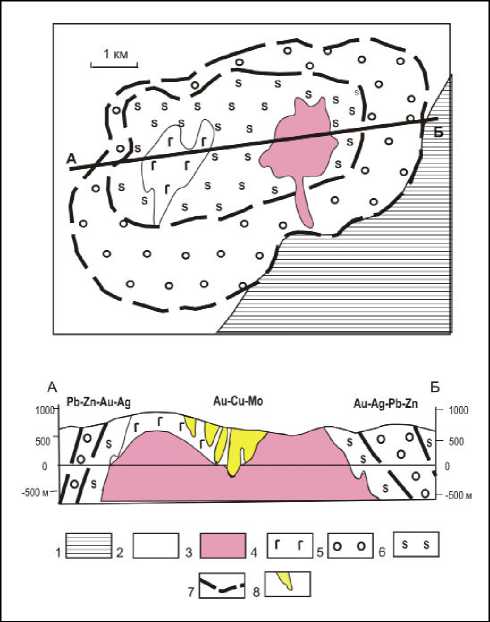

Месторождение Лазурное в Соболином рудном узле является примером связи рудных тел с СЦТ четвертого порядка и зональности медно-золото-полиметаллической минерализации (рис. 7). Здесь в провесе кровли субвулканического интрузива локализованы штокверки с зо-лото-медно-молибденовой минерализацией, а на флангах месторождения золото ассоциирует с серебром и полиметаллами. Соболиный рудный узел характеризуется широким диапазоном связи рудной минерализации с глубинными аномалиями плотностной контрастности (табл.), что характерно для проявлений меди, золота и молибдена [8].

Фрактальность (самоподобие) структур центрального типа

На востоке Азии структуры центрального типа разного ранга характеризуются иерархической соподчиненностью и самоподобием. К структурами первого порядка относятся плюмы, характеризующиеся концентрически зональным размещением плотностных неоднородностей и соответствующих им рудных узлов и районов в диаметре 700–1000 км (рис. 1–2). СЦТ второго таксономического уровня диаметром 150–160 км представляют собой астеносферные ответвления плюмов или горячие точки, примером которых служит Южно-Сихотэ-Алинская СЦТ (рис. 3). Последняя может быть сателлитом Япономорского плюма, в голове которого установлено северо-западное ответвление астеносферы в интервале глубин 60–80 км под Южный Сихотэ-Алинь [11]. СЦТ третьего ранга представляют собой интрузивно-купольные структуры и вулкано-тектонические депрессии, определяющие размещение рудных полей внутри районов. Поперечные размеры таких структур составляют 15–25 км. Примерами СЦТ третьего уровня являются Дальнегорская и Вознесенская интрузивно-купольные структуры (рис. 4, 6). Структуры четвертого таксономического уровня сложены гранитоидными интрузивами и экструзивами с размерами 2‒8 км, контролирующими локализацию рудных тел (рис. 7). Несмотря на различие структурных обстановок в районах проявления СЦТ, возраста и пространственных размеров структур, все они имеют общие морфологические черты и обладают подобной внутренней организацией.

Надпорядковые СЦТ представлены супер-плюмами: Африканским и Тихоокеанским [3, 16], которые выражены полями горячей мантии с горизонтальными размерами в несколько тысяч километров на глубинах более 3000 км.

Рис. 7. Метаморфическая и металлогеническая зональность Лазурного месторождения в Соболином рудном узле [14]

1–2 – нижнемеловые терригенные породы: дивнинской и светловодненской свит (1), каталевской свиты (2); 3 – гранодиориты; 4 – габбродиориты; 5 – кварц-серицит-хлоритовые метасоматиты; 6 – биотитизация и пиритизация; 7 – границы метасоматических зон; 8 – золоторудные штокверки

Fig. 7. Metamorphic and metallogenic zonality of the Lazurnoye deposit in the Soboliniy ore knot [14]

1–2 ‒ Low Cretaceous terrigenous rocks: by divninsky and svetlovodnensky strata (1), katalevsky strata (2);

3 ‒ granit-diorites; 4 ‒ gabbro-diorites; 5 ‒ quartzsericite-chlorite metasomatits; 6 ‒ biotitization and piritization; 7 ‒ borders of metasomatic zones; 8 ‒ gold rods

Заключение

В результате тектонического и металлогени-ческого анализа 3D реологических гравитационных моделей в структурах центрального типа различного ранга в трех регионах и четырех рудных районах дальневосточных окраин России установлены:

-

‒ общая морфология (самоподобие) концентрических пространственных распределений плотностной контрастности;

-

‒ общие черты металлогенической зональности СЦТ.

Это свидетельствует об универсальности тектонических обстановок, способствующих проникновению мантийных струй в верхние тектонические оболочки Земли и формировании вулкано-тектонических и интрузивно-купольных структур второго и третьего порядка в земной коре.

Имея одинаковое происхождение, структуры центрального типа различаются строением их верхних горизонтов. Интрузивно-купольные СЦТ, включая плюмы, характеризуются антиклинальной формой согласных глубинных границ (Инди-гиро-Колымская СЦТ), а вулкано-тектонические депрессионные – инверсией (обрушением) кровли магматических очагов над выступами астеносферы (Алдано-Зейский плюм) и подкоровыми магматическими диапирами (Южно-Сихотэ-Алинская и Вознесенская СЦТ).

Совпадение ареалов рудной минерализации с проекциями глубинных плотностных неоднородностей является индикатором глубины залегания вероятных флюидно-магматических источников рудогенеза и, соответственно, вертикальной протяженности рудно-магматических систем.

Металлогеническая зональность СЦТ первого ранга (плюмы) характеризуется четырьмя уровнями связи ареалов рудной минерализации с аномалиями плотностной контрастности. Наиболее глубинный уровень флюидо- и магмогене-рации располагается в астеносфере на глубинах ниже 70 км. Он является источником преимущественно золото-молибденовой и медной минерализации. Второй уровень на глубинах 40‒50 км соответствует вязкому подкоровому слою верхней мантии. Он является местом аккумуляции и перераспределения рудных концентраций Au, Mo, Cu, Pb и Zn. Третий уровень в интервале глубин 10‒20 км представляет собой зону повышенной концентрации коровых магматических очагов – источников гранитоидных магм, несущих наиболее широкий спектр рудной минерализации (Au-Mo, Au-Ag, Cu-Mo-Au, Au-Pb-Zn, Au-W, W, W-Sn, Sn, Au-Sb, Sb). Четвертый уровень на глубинах 5–10 км является источником эпитермальной золото-серебряной, оловянной и золото-полиметаллической минерализации, связанной с вулканогенными и вулкано-плутоногенными магматическими формациями в самых верхних срезах СЦТ.

В Южно-Сихотэ-Алинской СЦТ второго таксономического уровня по глубине залегания рудогенных плотностных аномалий различаются оловорудные (интервал глубин 2‒6 км), олово-полиметаллические (4‒12 км), полиметаллические (6‒20 км) и золото-вольфрамовые (14‒24 км) рудно-магматические системы, что повторяет закономерность, установленную в головах плюмов.

В СЦТ разного ранга одинаково проявлена метаморфическая зональность в распределении рудной минерализации. В центрах структур преобладает высокотемпературный тип рудогенеза (полиметаллические скарны и золото-кварцевая минерализация), а на флангах – низкотемпературная жильная оловянная и золото-сульфидная минерализация.

Структуры центрального типа разного ранга вносят определяющий вклад в пространственное размещение рудных месторождений, а разломы, в том числе сдвиги, играют второстепенную (вспомогательную) роль, облегчая продвижение к поверхности магматических масс и глубинных рудогенных флюидов, генерируемых структурами центрального типа.

Работа выполнена в соответствии с темой научных исследований, утвержденной государственным заданием Министерства науки и высшего образования: «Дальний Восток России как часть Восточной Азии: закономерности и региональные особенности геологического строения и динамики геосистем» № FWUG-2024-0004 / 1021062311240-7-1.5.6;1.5.5.1.

Список литературы Вероятностно-детерминистские гравитационные модели структур центрального типа в Дальневосточном регионе России

- Балк П.И., Долгаль А.С., Мичурин А.В. Смешанный вероятностно-детерминистский подход к интерепретации данных гравиразведки, иагниторазведки и электроразведки // Доклады Академии наук. 2011. Т. 438, № 4. С. 532537.

- Блох Ю.И., Каплун Д.В., Коняев О Н. Возможности интерпретации потенциальных полей методами особых точек в интегрированной системе «СИНГУЛЯР» // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 1993. № 6. С. 123-127.

- Коваленко В.И., Ярмолюк В.В., Богатиков О.А. Закономерности пространственного распределения «горячих точек» в мантии современной Земли // Доклады Академии наук. 2009. Т. 427, № 5. С. 654-658.

- Петрищевский А.М. Гравитационный метод оценки реологических свойств земной коры и верхней мантии (в конвергентных и плюмо-вых структурах Северо-Восточной Азии). М.: Наука, 2013. 192 с.

- Петрищевский А.М. Одно практическое следствие теорем единственности и эквивалентности обратных задач гравитационного потенциала // Геофизика. 2020. № 4. С. 98-111.

- Петрищевский А.М. Геологические задачи, решаемые при вероятностно-детерминированном подходе к интерпретации гравитационных аномалий // Геофизика. 2021. № 2. С.87-97.

- Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Реология и металлогения Мая-Селемджинского плюма // Доклады Академии наук. 2011. Т. 440, № 2. С. 207-212.

- Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Геофизические, магматические и металлогенические признаки мантийного плюма в верховьях рек Алдан и Амур // Геология и геофизика. 2014. Т. 55, № 4. С. 568-593.

- Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Связь рудных месторождений Нижнего Приамурья с глубинными структурами земной коры // Доклады Академии наук. 2014. Т. 457, № 5. С. 597-602.

- Петрищевский А.М., Юшманов Ю.П. Плотностная контрастность, глубинное строение, реология и металлогения земной коры и верхней мантии Верхояно-Колымского региона // Литосфера. 2021. Т. 21, № 4. С. 491-516.

- Петришевский А.М., Емельянова Т.А., Изосов Л.А. Возрастные взаимоотношения рифто-генеза, субдукции и плюмовых процессов на восточной окраине Азии // Вестник КРАУНЦ. Науки о земле. 2021. № 4 (52). С. 22-45.

- Раткин В.В., Симаненко Л.Ф., Елисеева О.А. Микрофации и минеральные ассоциации серебро-полиметаллических руд Майминовско-го жильного месторождения (Сихотэ-Алинь, Дальнегорский рудный район) // Тихоокеанская геология. 2018. Т. 37, № 6. С. 76-94.

- Юшманов Ю.П. Структурные особенности локализации золотосеребряного оруденения Дальнегорского рудного узла (Восточно-Си-хотэ-Алинский вулканический пояс) // Тихоокеанская геология. 1997.№ 2. С. 32-37.

- Юшманов Ю.П. Структура и зональность Au-Cu оруденения месторождения Лазурное в Центральном Сихотэ-Алине // Тихоокеанская геология. 2002. Т. 21, № 2. С. 85-90.

- Юшманов Ю.П. Тектоника, глубинное строение и металлогения Прибрежной зоны Южного Сихотэ-Алиня / Ю.П. Юшманов, А.М. Пе-трищевский. Владивосток: Дальнаука, 2004. 111 с.

- Courtillot V., Davaille A., Besse J., Stock J. Three distinct types of hotspots in the Earth's mantle // Earth and Planetary Science Letters. 2003. Vol. 205. P. 295-308.