Вертикальные проекции как база для оценки степени антропогенной трансформации фитоценозов

Автор: Гамаскова Екатерина Сергеевна, Григорьевская Анна Яковлевна, Пащенко Александра Ивановна

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Ботаника

Статья в выпуске: 11, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся данные о вертикальных и горизонтальных проекциях фитоценозов, которые используются как база для оценки степени их антропогенной трансформации.

Вертикальная и горизонтальная проекция, антропогенная трансформация фитоценоза, биоиндикация

Короткий адрес: https://sciup.org/146116221

IDR: 146116221 | УДК: 630.182:502.7

Текст научной статьи Вертикальные проекции как база для оценки степени антропогенной трансформации фитоценозов

Длительная, начиная с палеогена, всё возрастающая антропогенная трансформация растительного покрова от регионального до глобального уровней уже принесла невосполнимые потери фиторазнообразия. Антропогенное изменение растительности с процессами синантропизации и адвентизации изучается во всём мире [1; 3; 4; 8; 10; 12; 14; 16; 19].

Для определения современного состояния растительного покрова важна разработка методов оценки степени его деградации в целях динамики и мониторинга. Зная состояние фитоценозов в прошлом и настоящем, можно прогнозировать их дальнейшую динамику деградации с учётом предполагаемых изменений в будущем. Методические и теоретические стороны этого направления слабо разработаны, как по типам растительности, так и по природным зонам регионов, хотя уже имеются определённые наработки. Так, Э. Хадач [17] учитывал долю участия рудеральной флоры в природных сообществах бывшей Чехословакии. Роль синантропофитов (по классификации Karnas, 1982 с уточнениями) использовал П.Л. Горчаковский [3]. Для установления степени нарушенности луговых сообществ брались показатели числа синантропных видов, их обилия, урожайности [2]. Высокое сельскохозяйственное освоение ландшафтов ЦЧР (почти 80%) и снижение лесистости (до 9 – 13%) послужило сигналом для разработки методики комплексной оценки степени антропогенной трансформации как ландшафта, так и фитоценоза [4; 5]. Критериями такого обоснования параметров стали: 1 – структура фитоценоза с эколого-биологическим, фитоценотическим анализом флоры; 2 – количественные показатели проективного покрытия, обилия, встречаемости; 3 – число синантропных и адвентивных видов с их массой. Метод вертикальных проекций фитоценозов также успешно используется для этих целей [6; 7]. Он позволяет рассматривать структуру фитоценоза как индикатора степени нарушенности экосистем любых режимов природопользования, может найти широкое применение на топологическом, региональном, зональном уровнях и обладает многофункциональной информацией для динамики и мониторинга фитоценобиоты экосистем.

Впервые «метод графического изображения вертикального профиля травянистого фитоценоза предложен В.В. Алёхиным» [15] и использовался им для отражения смены аспектов в сезонной ритмике фитоценозов. Так, Х.Х. Трасс [13] отмечал, что характерной чертой исследований В.В. Алёхина являлось стремление найти каузальные связи между растительностью и средой. Он замечает, что плодородные степи быстро исчезают и надо торопиться с изучением их закономерностей.

Давно подмеченная сущность практического использования зарисовок вертикальных проекций не утратила своего смысла по сей день. Они помогают понять причинность сути сложности и структуры растительного сообщества, показывают современные эколого-географические связи и динамические свойства.

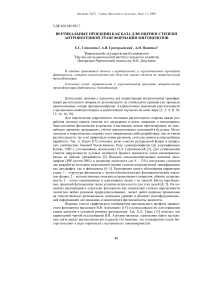

Рассмотрим антропогенную трансформацию фитоценозов разных режимов природопользования через их структуру, представленную на вертикальных и горизонтальных проекциях (рис. 1 – 19).

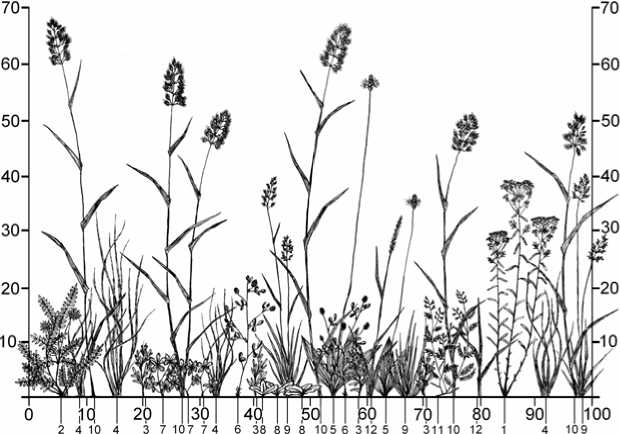

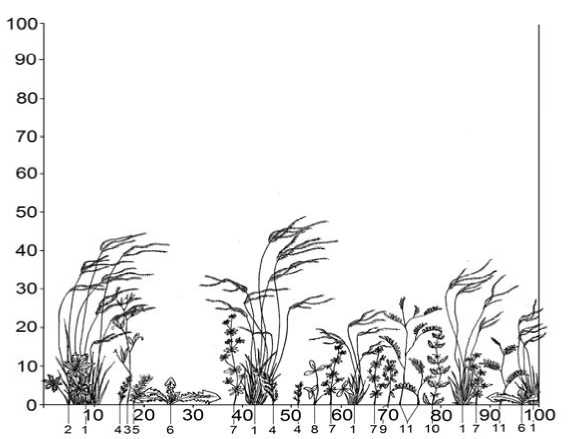

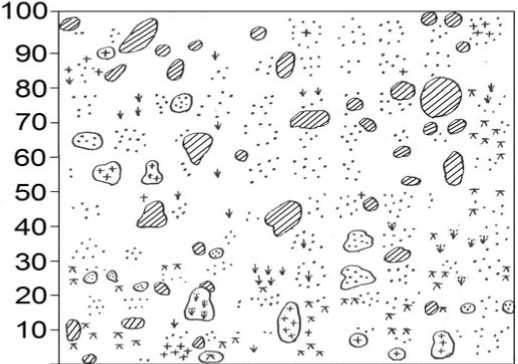

Вертикальная проекция разнотравно-тырсовоковыльной ассоциации находится в режиме отсутствия выпаса скота (рис. 1). Зарисовка выполнена 07.07.2004 г. на левом склоне юго-восточной экспозиции балки Арборетумная в Каменной степи Та-ловского района Воронежской области. В травостое высотой 80 – 100 см преобладают многолетники – 91,7 %. Среди экологических групп мезофиты имеют 8,3 %, мезоксерофиты – 50%, ксерофиты – 16,7%, что подчеркивает мезофитный характер флоры сообщества. К тому же на долю лугово-степной фитоценотической группы приходится 83,3 %. В сообществе доминируют синантропофиты – 66,7 %, которые распределились между антропофитами – 41,7%, апофитами – 16,7 %, адвентивными – 8,3 %. Ядро естественной флоры, иначе индигенофиты, содержит 33,3 %.

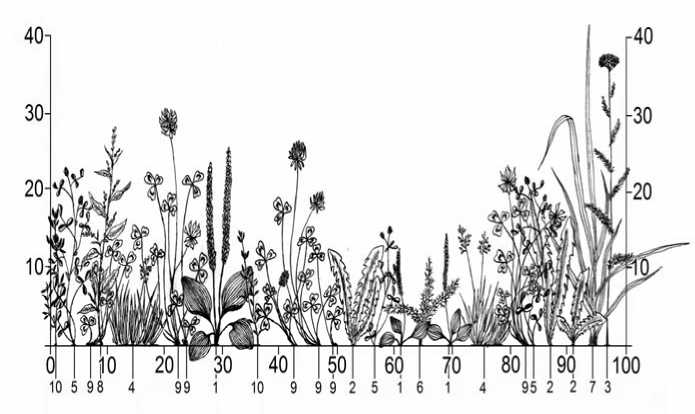

Рис. 1. Вертикальная проекция разнотравно-тырсовоковыльной ассоциации на левом склоне юго-восточной экспозиции балки Арборетумная в Каменной степи,7.07.2004 г.: 1 – Verbascum orientale Bieb.; 2 – Stipa capillata L.; 3 – Achillea nobilis L.;

4 – Salvia nutans L.; 5 – Lolium perenne L.; 6 – Bromopsis inermis (Leyss.) Holub;

7 – Senecio erucifolius L.; 8 – Artemisia austriaca Jacq.; 9 – Festuca sulcata (Hack.) Nym.; 10 – Thymus marschallianus Willd.; 11 – Coronilla varia L.; 12 – Berteroa incana (L.) DC.

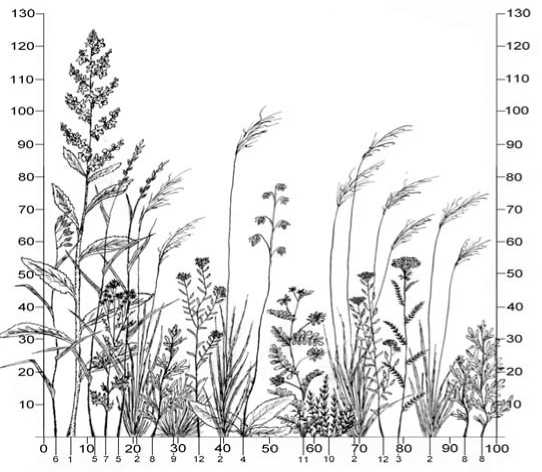

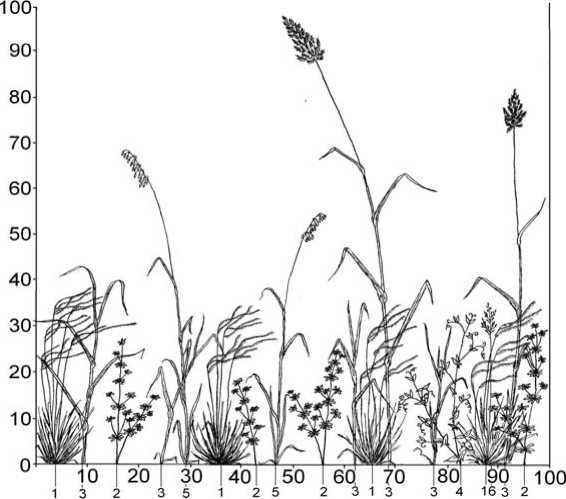

Вертикальные проекции лессинговой ассоциации (рис. 2, 3) выполнены Б.А. Келлером 18 – 20.06.1926 гна заповедном юго-восточном склоне балки Арборетумная с уклоном 6° и маломощным карбонатным чернозёмом. Травостой, высотою 50 – 100 см, составляли ксерофитные злаки с малой долей участия двудольных растений. По ксерофитному облику ковыльной степи, наличию опада, южных элементов флоры, структуре сообщества можно судить о соответствии растительности условиям среды. Напрашивается вывод о том, что 82 года назад климат был более сухим, а действие антропогенного фактора менее активным.

Рис. 2. Вертикальная проекция лессинговой ассоциации левого юго-восточного склона балки Арборетумная в Каменной степи, 18 – 20.06.1926 г. (по Б.А. Келлер):

1 – Stipa lessingiana Trin. et Rupr.; 2 – Stipa cappilata ; 3 – Koeleria gracilis Pers.;

4 – Festuca sulcata, 5 – Poa angustifolia L.;

6 – Elytrigia intermedia (Host) Nevski; 7 – Coronilla varia

Рис. 3. Вертикальная проекция лессинговой ассоциации левого юго-восточного склона балки Арборетума в Каменной степи, 18 – 20.06.1926 г. (по Б.А. Келлер):

1 – Stipa lessingiana ; 2 – Stipa capillata ; 3 – Koeleria gracilis ;

4 – Salvia nutans ; 5 – Artemisia austriaca ; 6 – Astragalus pallescens Bieb.;

7 – сухой покров

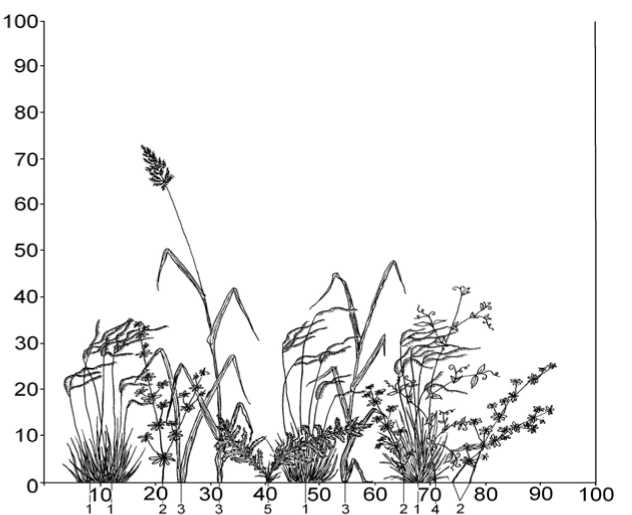

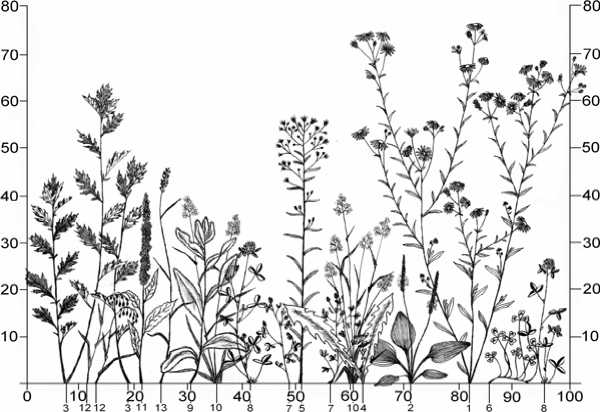

На этом же участке, но уже в разнотравно-кострово-ковыльной ассоциации пастбищного режима природопользования (рис. 4) выполнена зарисовка вертикальной проекции 08.07.2004 г. Низкорослое разнотравье вместе со Stipa capillata имеет высоту до 30 см. Преобладают многолетники – 91,7%. Отмечено 50% мезофитов, 41,7% ксе- ромезофитов и 8,3% ксерофитов. Доминирующие синантропофиты имеют по 33,3% апофитов и антропофитов.

Рис. 4. Вертикальная проекция разнотравно-кострово-ковыльной ассоциации левого юго-восточного склона балки Арборетумная в Каменной степи, 08.07.2004 г.:

1 – Euphorbia virgata Waldst. et Kit.; 2 – Astragalus dasyanthus Pall.;

3 – Artemisia austriaca ; 4 – Stipa capillata ; 5 – Plantago lanceolata L.;

6 – Medicago lupulina L.; 7 – Potentilla goldbachii Rupr.;

8 – Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Poir.; 9 – Poa angustifolia ;

10 – Bromopsis riparia (Rehm.) Holub; 11 – Astragalus austriacus L.;

12 – Elytrigia repens (L.) Nevski

Сравнительный анализ двух вертикальных проекций наглядно отображает динамику степи за 82 года. Произошла смена ксероморфной лессинговой степи на мезоморфную луговую степь. Причинность такой смены, видимо, объясняется более чем вековым агролесомелиоративным режимом природопользования, которое поспособствовало: 1) изменению микроклиматических особенностей территории Каменной степи, произошедшему под совместным влиянием лесных полос (254 лесные полосы посадки 1893—1975 гг.) и форм рельефа [9]; 2) повсеместному подъему уровня грунтовых вод первого горизонта, которое вызвано общим увеличением годовых сумм осадков и перемещением их внутри года на осенне-зимний период; теплым зимним периодом с частыми оттепелями.

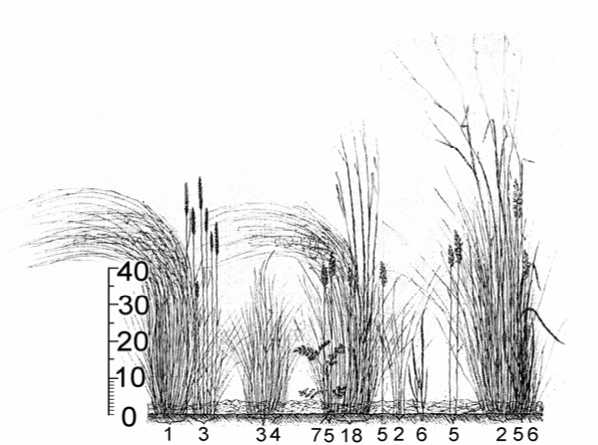

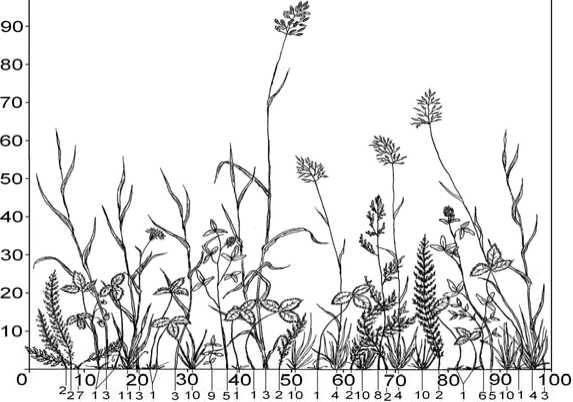

Вертикальные проекции (рис. 5, 6) выполнены 20.07.1981 г. в перистоковыльной степи на заповедном участке №2 некосимой залежи 1885 г. Они дают представление о состоянии этой степи 27 лет назад. Структура фитоценоза констатирует доминирование ковыля, а также заметное внедрение двудольных и мезофитных однодольных растений.

Рис. 5. Вертикальная проекция перистоковыльной ассоциации некосимой залежи 1885 г. заповедника № 2 в Каменной степи, 20.07.1981 г. :

1 – Stipa pennata L.; 2 – Galium verum L.; 3 – Calamagrostis epigeios (L.) Roth;

4 – Lathyrus pratensis L.; 5 – Bromopsis inermis ; 6 – Festuca sulcata

Рис. 6. Вертикальная проекция перистоковыльной ассоциации некосимой залежи 1885 г. заповедника №2 в Каменной степи, 20.07.1981 г.:

1 – Stipa pennata ; 2 – Galium verum ; 3 – Calamagrostis epigeios ;

4 – Lathyrus pratensis ; 5 – Filipendula vulgaris Moench

Рис. 7. Вертикальная проекция вейниковой ассоциации некосимой залежи 1885г. заповедника №2 в Каменной степи, 20.07.1981г.:

1 – Trifolium medium L.; 2 – Calamagrostis epigeios ; 3 – Galium verum

Вертикальная проекция вейниковой ассоциации (рис. 7) выполнена на этом же заповедном участке, она отличает роль доминанта – вейника наземного.

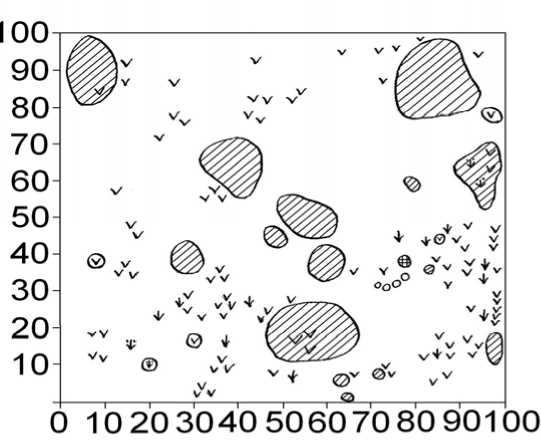

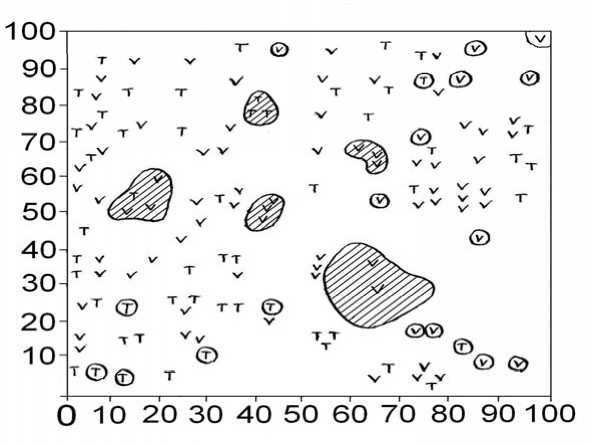

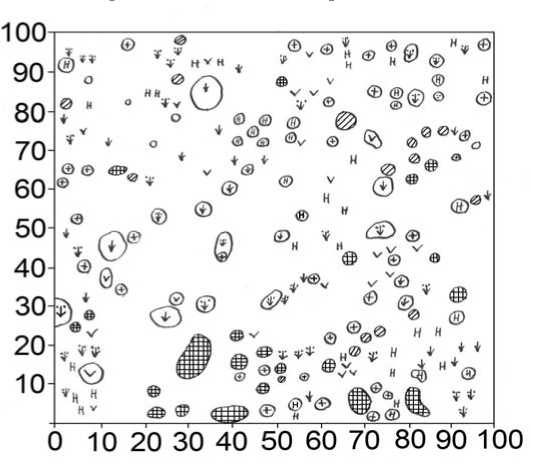

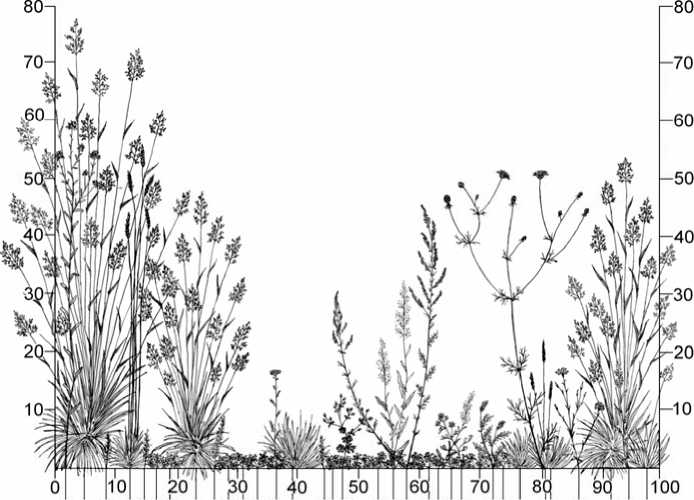

Степень занятости поверхности основаниями стеблей растений показана на проекциях истинного покрытия (рис. 8, 9), которые выполнены на залежах Каменной степи тех же участков, что и вертикальные проекции рис. 6, 7. Вертикальные проекции разнотравно-ковыльной ассоциации (рис. 10, 11) с режимом кошения через два года на третий заповедника № 1 в Каменной степи, а также проекция истинного покрытия (рис. 12) этой же ассоциации дают полную информацию о структуре сообщества. Горизонтальные проекции разнотравно-типчаковой и мятликово-ковыльной (рис. 13 – 15) ассоциаций с режимом ежегодного кошения и вертикальная проекция разнотравно-типчаковой ассоциации (рис. 14) также дают важную информацию о функциональной структуре сообщества для динамики и мониторинга на любой по продолжительности отрезок времени.

Рис. 8. Горизонтальная проекция перистоковыльной ассоциации некосимой залежи 1885 г. заповедного участка №2 в Каменной степи, 20.07.1981г.:

– Сalamagrostis epigeios ; и – куртины видов; – Stipa pennata ;

– Bromopsis riparia ; – Poa angustifolia ; V – Festuca sulcata;

– Phleum phleoides ; – Carex sp .; ? – Falcaria vulgaris ; О – Koeleria gracilis ;

@ – дерновины ковыля; © – дерновины мятлика

Рис. 9. Горизонтальная проекция вейниковой ассоциации некосимой залежи 1885 г. заповедного участка №2 в Каменной степи, 20.07.1981г.:

– Сalamagrostis epigeios ; и – куртины видов; Ф – Stipa pennata ;

– Bromopsis riparia ; – Poa angustifolia ; v – Festuca sulcata;

– Phleum phleoides ; – Carex sp .; ? – Falcaria vulgaris ; О – Koeleria gracilis ;

@ – дерновины ковыля; © – дерновины мятлика

Рис. 10. Вертикальная проекция разнотравно-ковыльной ассоциации с режимом сенокошения через два года на третий заповедника № 1 в Каменной степи залежи 1882г., 17.07.1981г.:

1 – Stipa pennata ; 2 – Potentilla humifusa Willd.; 3 – Lathyrus lacteus (Bieb.) Wissjul.;

4 – Achillea millefolium L.; 5 – Adonis wolgensis Stev.;

6 – Taraxacum officinale Web. ex Wigg.; 7 – Galium verum ; 8 – Trifolium pratense L.;

9 – Euphorbia virgata ; 10 – Lithospermum arvense L.;

11 – Coronilla varia

Рис. 11. Вертикальная проекция разнотравно-ковыльной ассоциации с режимом сенокошения через два года на третий заповедника № 1

в Каменной степи залежи 1882г., 17.07.1981г.:

1 – Stipa pennata ; 2 – Trifolium pratense ; 3 – Phleum phleoides (L.) Karst.;

4 – Galium verum ; 5 – Achillea millefolium ; 6 – Coronilla varia ;

7 – Taraxacum officinale ; 8 – Seseli libanotis (L.) Koch;

9 – Potentilla humifusa ; 10 – Falcaria vulgaris Bernh.

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Рис. 12. Горизонтальная проекция разнотравно-ковыльной ассоциации с режимом сенокошения через два года на третий заповедника № 1 залежи 1882г.

в Каменной степи, 17.07.1981г.:

– Сalamagrostis epigeios ; и – куртины видов; xlz – Stipa pennata ;

– Bromopsis riparia ; – Poa angustifolia ; V – Festuca sulcata;

– Phleum phleoides ; – Carex sp .; ? – Falcaria vulgaris ; О – Koeleria gracilis ;

@ – дерновины ковыля; © – дерновины мятлика

Рис. 13. Горизонтальная проекция мятликово-ковыльная ассоциации с режимом ежегодного сенокошения заповедного участка № 2 в Каменной степи, 20.07.1981г.:

– Сalamagrostis epigeios ; и – куртины видов; xL* – Stipa pennata ;

– Bromopsis riparia ; – Poa angustifolia ; V – Festuca sulcata;

– Phleum phleoides ; – Carex sp .; ? – Falcaria vulgaris ; О – Koeleria gracilis ;

Рис. 14. Вертикальная проекция разнотравно-типчаковой ассоциации с ежегодным режимом сенокошения заповедника № 1 в Каменной степи, 29.07.1979 г.:

1 – Fragaria viridis Duch.; 2 – Achillea millefolium ; 3 – Bromopsis inermis ;

4 – Poa angustifolia ; 5 – Trifolium alpestre L.; 6 – Lathyrus vernus Bernh.;

7 – Filipendula vulgaris; 8 – Centaurea scabiosa L.; 9 – Veronica verna L.;

10 – Festuca sulcata ; 11 – Tragopogon orientalis L.

Рис. 15. Горизонтальная проекция разнотравно-типчаковой ассоциации с ежегодным

режимом сенокошения заповедника № 1 в Каменной степи, 29.07.1979 г.:

– Сalamagrostis epigeios ; и – куртины видов; ^ – Stipa pennata ;

– Bromopsis riparia ; – Poa angustifolia ; V – Festuca sulcata;

– Phleum phleoides ; – Carex sp .; ?

@ – дерновины ковыля;

– Falcaria vulgaris ; о – Koeleria gracilis ; ® – дерновины мятлика

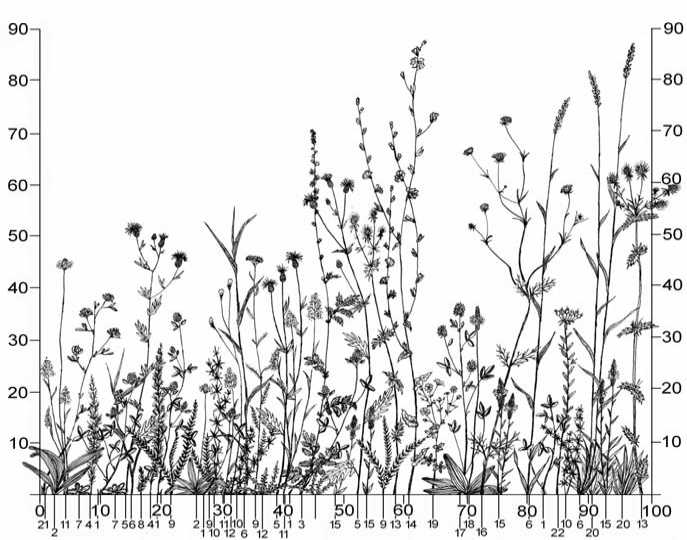

Рис. 16. Вертикальная проекция разнотравной ассоциации в Кольцовском сквере г. Воронежа, 27.07.2004 г.:

1 – Plantago major L.; 2 – Taraxacum officinale ; 3 – Achillea nobilis ;

4 – Poa trivialis L.; 5 – Medicago lupulina ; 6 – Achillea millifolium ;

7 – Carex praecox Schreb.; 8 – Chenopodium urbicum L.;

9 – Trifolium repens L.; 10 – Polygonum aviculare L.

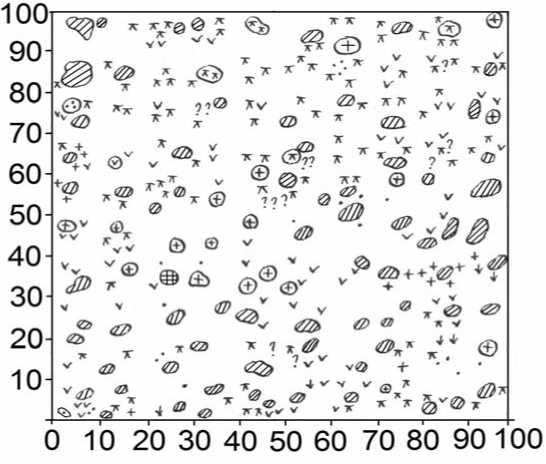

Вертикальная проекция разнотравной ассоциации (рис. 17) во дворе по ул. Хользунова, д. 40 «Д» г. Воронежа также отражает синантропофитный характер флоры. Однако снижение нагрузки сказывается на улучшении состояния фитоценоза. Так, высота травостоя уже достигает 70 см, видовое разнообразие – 13 видов, общее проективное покрытие – 50%.

Рис. 17. Вертикальная проекция разнотравной ассоциации по ул. Хользунова 40 «Д» г. Воронежа, 28.07.2004 г.:

1 – Stenactis annua Cass.; 2 – Plantago major ; 3 – Artemisia vulgaris L.;

4 – Taraxacum officinale ; 5 – Erigeron canadensis L.; 6 – Trifolium repens ; 7 – Medicago lupulina ;

8 – Trifolium pratense ; 9 – Cirsium arvense (L.) Scop.;

10 – Poa pratensis L.; 11 – Rumex crispus L.; 12 – Bromus arvensis L.; 13 – Poa compressa L.

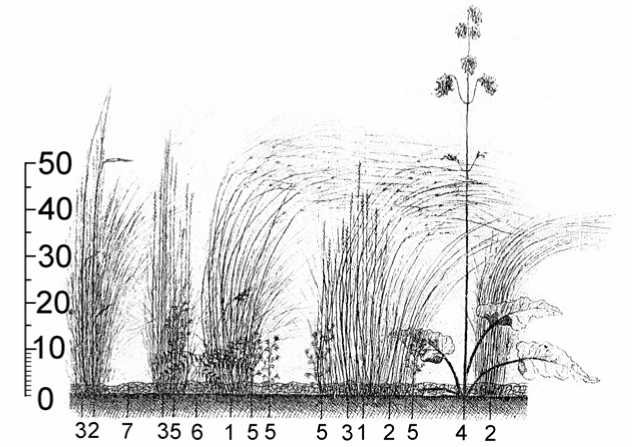

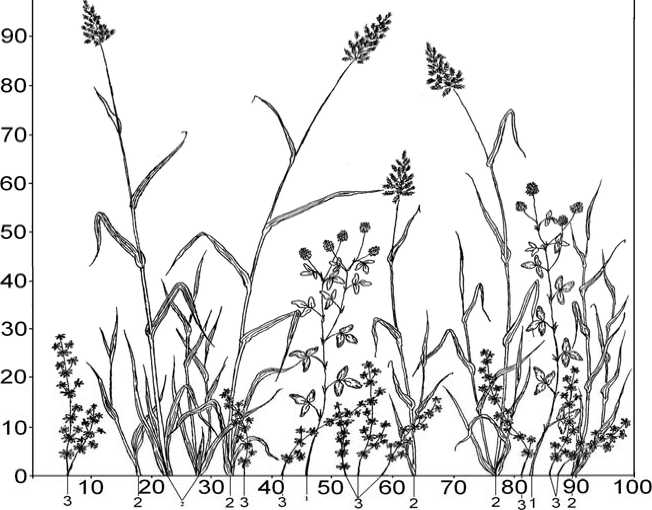

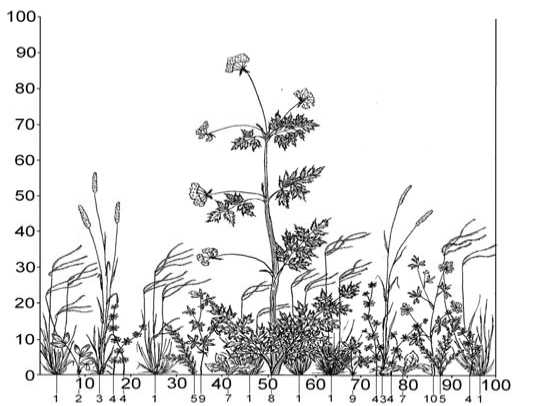

На вертикальных проекциях режима урбанизации (рис. 16—19) отчетливо просматривается разная степень антропогенной нагрузки на растительность и ландшафт. Разнотравная ассоциация (рис. 16) Кольцовского сквера г. Воронежа находится в состоянии деградации из-за многочисленного посещения отдыхающих людей. Упрощенность морфологической структуры сообщества подтверждается отсутствием доминантов по ярусам, надземной замкнутости и подземной сомкнутости, что обеспечивает наличие свободных ниш для сорняков. Флора ассоциации синантропофитная

Вертикальная проекция лапчатково-полевицевой ассоциации (рис. 18) демонстрирует утверждение злаков, двухъярусное сложение, увеличение апофитов до 42,9%, преобладание степной фитоценотической группы. Незначительное снижение нагрузки проявляется в усложнении структуры сообщества.

2 1 3 8 31313 1 3131313 12 4 31310 13 7 6 1371314 1113 4 58 9 1 7 4

Рис. 18. Вертикальная проекция лапчатково-полевицевой ассоциации на склоне второй надпойменной террасы р. Дон в 600 м от памятника Отважным танкистам (проспект Патриотов) г. Воронежа, 05.08.2004 г.:

1 – Agrostis tenuis Sibth.; 2 – Berteroa incana ; 3 – Artemisia austriaca,

4 – Poa annua L.; 5 – Scabiosa ochroleuca L.; 6 – Artemisia campestris L.;

7 – Rumex acetosella L.; 8 – Koeleria cristata (L.) Pers.; 9 – Dianthus deltoides L.;

10 – Potentilla argentea L.; 11 – Astragalus onobrychus L.; 12 – Achillea nobilis ;

13 – Potentilla arenaria Borkh.; 14 – Medicago falcata L.

Вертикальная проекция разнотравной ассоциации (рис. 19) балки Ботаническая г. Воронежа в режиме выпаса лошадей отражает повышенное видовое разнообразие с утверждением апофитов – 40,9%, индигенофитов – 13,6%. Разнотравная луговая степь имеет 80% общего проективного покрытия и усложненную морфологическую структуру растительных сообществ.

Рис. 19. Вертикальная проекция разнотравной ассоциации левого северо-восточного склона балки Ботанической в парке «Динамо» г. Воронежа, 03.08.2004 г.

1 – Trifolium pratense ; 2 – Plantago lanceolata .; 3 – Agrimonia eupatoria L.;

4 – Artemisia austriaca ; 5 – Centaurea scabiosa ; 6 – Elytrigia repens ;

7 – Hieracium pilosella L.; 8 – Linaria vulgaris Mill.; 9 – Achillea millefolium ;

10 – Galium verum ; 11 – Poa trivialis ; 12 – Leontondon autumnalis L.;

13 – Eryngium planum L.; 14 – Cichorium intybus L.; 15 – Veronica spicata L.;

16 – Scabiosa ochroleuca L.; 17 – Trifolium montanum L.; 18 – Plantago media L.;

19 – Potentilla argentea ; 20 – Carex contigua Hoppe; 21 – Medicago falcata ;

22 – Euphorbia virgata

Итак, структурно-функциональная особенность сравниваемых ассоциаций выступает в роли индикатора степени антропогенной трансформации как ландшафта, так и растительности, в чем и состоит важность данного метода. Наглядность и четкое восприятие информации вертикальных проекций всегда дают важные сведения о растительности и условиях среды региона.

Анализируя динамику лессинговой ассоциации в Каменной степи за 82 года (1926—2008 гг.), можно констатировать процесс мезофитизации лессинговой степи, о чем свидетельствуют названия появившихся ассоциаций – разнотравно-ковыльная, вейниковая с доминированием разнотравья и мезофитных злаков. За 82 года лессинго-вая степь превратилась в разнотравно-тырсовоковыльную. Выполненные зарисовки вертикальных и горизонтальных проекций (рис. 1—19) естественно-антропогенных и урбанизированных фитоценозов являются ценными документами динамики на неопределенно длительное время.

Вертикальные проекции структуры фитоценозов – информативные показатели еще и изменений экологических условий среды. Реакция биоты на режим среды определяется вертикальной структурой растительного сообщества, видовым составом и количественным их соотношением, набором экобиоморф и ценотипов. Растительный покров – это ядро экосистемы, обладающей тесными связями с абиотическими компо- нентами, на чем и основана его роль как индикатора состояния природной среды, ее элементов и их параметров. «Изучение экологических связей растительного покрова – средство анализа среды, дифференциации экологического пространства. Это необходимая основа для разработки схем природопользования, оценки и прогноза состояния растительности при спонтанных и антропогенных процессах, выявления биоиндикаторов», – считает Е.Г. Мяло [11, с. 11]. Механизм связи отдельных элементов флоры с условиями среды выявляется его потенциальной возможностью по освоению условий биотопа и контролируется спектром его адаптаций. Как эти, так и ряд других положений четко отражаются при пользовании методами составления вертикальных проекций фитоценозов, выступающих в роли индикаторов.

The article contains data on vertical and horizontal projections of phytocenosis, being used as a method of evaluation of its anthropogenic transformation.