Весенний аспект населения герпетобионтных пауков (Araneae) некоторых биоценозов, формирующих ряд луг - березовый лес в условиях Мордовии

Автор: Агафонова Оксана Владимировна, Быкова Анастасия Александровна, Есюнин Сергей Леонидович, Ручин Александр Борисович

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Биология @vestnik-psu-bio

Рубрика: Зоология

Статья в выпуске: 1, 2019 года.

Бесплатный доступ

Группировки герпетобионтных пауков пяти местообитаний, которые различались степенью развития березового древостоя и формировали ряд от залежи до зрелого березового леса, были исследованы в окрестностях д. Екатериновка (Лямбирский р-н, Мордовия; 54°09'N, 45°33'E) в мае 2008 г. методом почвенных ловушек. Население пауков залежи и экотона отличается от такового березовых лесов по видовому составу, попадаемости (экз./100 ловушко-суток) и доминантным видам. Количество видов пауков увеличивается, индексы экологического разнообразия и выравненности уменьшаются в изученном сукцессионном ряду. В весенних группировках пауков залежи наиболее многочисленна Pardosa palustris, в экотоне - Pardosa paludicola, а в лесах - Pardosa lugubris.

Население, герпетобионтные пауки, весенний аспект, сукцессия, березовый лес, мордовия

Короткий адрес: https://sciup.org/147227063

IDR: 147227063 | УДК: 595.44:581.524.3(470.345) | DOI: 10.17072/1994-9952-2019-1-56-62

Текст научной статьи Весенний аспект населения герпетобионтных пауков (Araneae) некоторых биоценозов, формирующих ряд луг - березовый лес в условиях Мордовии

Данные о фауне пауков республики Мордовия очень фрагментарны. В единственной обзорной работе по фауне пауков республики приведен список из 161 вида [Mikhailov, Trushina, 2013]. Основу этого списка (142 вида), составляют пауки, собранные в Мордовском государственном заповеднике. Данные о населении пауков Мордовии ограничены оценкой общей попадаемости («динамиче- ская плотность» в оригинале) герпетобинтных пауков в некоторых лесах Мордовского заповедника на следующий год после пожара [Ручин, 2016] и характеристикой структуры хорто- и герпетоби-онтных пауков пшеничных полей [Тимралеев, 1998].

Цель данной работы – описание весеннего аспекта населения герпетобинтных пауков в ряду биоценозов, различающихся степенью развития березового древостоя.

Материал и методы исследования

Материал для данного исследования собран в окрестностях д. Екатериновка (Лямбирский р-н; 54°09'N, 45°33'E) в мае 2008 г.

Было обследовано пять биотопов, различающихся степенью развитости древесного яруса:

-

- залежь – залежь злаковая с куртинами синяка ( Echium vulgare ), высота травостоя около 20 см;

-

- экотон – граница биотопов «залежь» и «молодой березняк»;

-

- молодой березняк – молодняк (залежь, заросшая березой), кроны деревьев смыкаются, высота берез до 2 м;

-

- средневозрастной березняк (высота деревьев 4–5 м);

-

- зрелый березняк (высота деревьев 15–18 м).

Сбор пауков осуществлялся при помощи почвенных ловушек. В каждом биотопе устанавливалась линия из 10 ловушек (пластиковый стакан объемом 0.5 л с 4%-ным формалином). Время экспозиции составляло 20 сут.

Сходство группировок пауков оценивалось при помощи индекса Чекановского-Соеренсена (I cs ). Матрица индексов сходства визуализирована в виде графа по алгоритму Андреева [1980]. Класс-сификация проб населения пауков-герпетобионтов выполнена с применением программы CANOCO [Ter Braak, 1988].

Для оценки разнообразия населения использовали индексы Шеннона (H' – мера информации, содержащейся на один символ), Маргалеф (Dmg – доля видов, приходящихся на особь) и Менхиника (Dmn – доля видов, приходящихся на особь), для оценки выравненности – индексы Алатало (F – соотношение количества видов в двух гипотетических коллекциях, разнообразие которых равно наблюдаемому), Бриллюэна (HBe – информация, содержащаяся в среднем на один символ в конечном сообщении) и Пиелоу (E – отношение наблюдаемого разнообразия к максимальному), для оценки доминирования – индексы Бергера-Паркера (d – относительная значимость наиболее обильного вида) и Симпсона (C – вероятность того, что особи, случайно изъятые из бесконечной коллекции, будут принадлежать разным видам) [Ваеv, Реnеv, 1993]. Расчеты выполнены с применением программы BIODIV [Ваеv, Реnеv, 1993].

Оценка обилия видов пауков проводилась с использованием пятибалльной шкалы, предложенной Ю.А. Песенко [1982].

Видовой состав и группирование проб

Всего в исследованных местообитаниях обнаружено 37 видов пауков (табл. 1); 9 из них впервые отмечены в фауне республики Мордовия.

Хотя количество видов пауков в пробах различается незначительно, можно отметить тенденцию к возрастанию этого показателя от злаковой залежи к зрелому березняку (табл. 1).

Таблица 1

Видовой состав, распределение по биотопам и попадаемость (экз./100 ловушко-суток) герпетобионтных пауков

|

Вид |

Биотопы |

||||

|

Залежь |

Экотон |

Березняк |

|||

|

молодой |

средневозрастной |

зрелый |

|||

|

Clubionidae |

|||||

|

Clubiona caerulescens L.Koch, 1867 |

- \ |

- \ |

0.5 \ |

- \ |

- |

|

Gnaphosidae |

|||||

|

Drassodes pubescens (Thorell, 1856) |

0.5 |

- |

- |

- |

- |

|

Drassyllus lutetianus (L.Koch, 1866)* |

- |

2.0 |

1.0 |

0.5 |

1.0 |

|

Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) |

0.5 |

- |

0.5 |

0.5 |

1.5 |

|

Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) |

2.5 |

1.0 |

- |

- |

- |

|

Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900) |

0.5 |

- |

- |

- |

- |

|

Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866)* |

- |

0.5 |

- |

0.5 |

- |

|

Micaria pulicaria (Sundevall, 1832) |

- |

- |

- |

0.5 |

- |

|

Zelotes latreillei (Simon, 1878)* |

- |

- |

0.5 |

- |

- |

|

Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833) |

- |

- |

0.5 |

- |

- |

|

Linyphiidae |

|||||

|

Agyneta affinis (Kulczyński, 1898) |

- |

- |

- |

- |

1.0 |

|

Erigone dentipalpis (Wider, 1834)* |

- |

0.5 |

- |

- |

- |

|

Linyphia hortensis Sundevall, 1830 |

- |

- |

- |

0.5 |

- |

|

Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758)* |

- |

- |

- |

0.5 |

- |

|

Troxochrus scabriculus (Westring, 1851) |

- |

- |

- |

- |

0.5 |

|

Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834)* |

- |

- |

- |

1.0 |

1.0 |

Окончание табл. 1

|

Вид |

Биотопы |

||||

|

Залежь |

Экотон |

Березняк |

|||

|

молодой |

средневозрастной |

зрелый |

|||

|

Liocranidae |

|||||

|

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) |

- |

- |

- |

- |

1.0 |

|

Agroeca ssp. (неполовозрелый) |

- |

- |

0.5 |

- |

- |

|

Apostenus fuscus Westring, 1851* |

- |

- |

- |

- |

0.5 |

|

Lycosidae |

|||||

|

Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) |

4.5 |

0.5 |

- |

- |

- |

|

Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1758)* |

- |

1.0 |

0.5 |

- |

7.0 |

|

Alopecosa ssp. (неполовозрелый) |

- |

- |

0.5 |

- |

- |

|

Pardosa fulvipes (Collett, 1875) |

1.0 |

2.5 |

- |

3.5 |

- |

|

Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) |

- |

- |

129.5 |

37.5 |

157.5 |

|

Pardosa paludicola (Clerck, 1758)* |

- |

3.5 |

0.5 |

- |

0.5 |

|

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) |

7.0 |

1.0 |

- |

- |

- |

|

Pardosa ssp. (неполовозрелый) |

- |

2.5 |

- |

- |

- |

|

Trochosa ruricola (DeGeer, 1778) |

2.0 |

2.5 |

1.0 |

3.5 |

- |

|

Trochosa terricola Thorell, 1856 |

- |

0.5 |

- |

- |

4.0 |

|

Xerolycosa ssp. (неполовозрелый) |

- |

0.5 |

- |

- |

- |

|

Philodromidae |

|||||

|

Philodromus ssp. (неполовозрелый) |

- \ |

- \ |

- \ |

0.5 \ |

- |

|

Phrurolithidae |

|||||

|

Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835) |

- \ |

- \ |

0.5 \ |

- \ |

- |

|

Pisauridae |

|||||

|

Dolomedes ssp. (неполовозрелый) |

- |

- |

- |

0.5 |

1.0 |

|

Pisaura mirabilis (Clerck, 1758) |

- |

1.5 |

- |

- |

2.5 |

|

Tetragnathidae |

|||||

|

Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 |

- \ |

- \ |

- \ |

0.5 \ |

- |

|

Theridiidae |

|||||

|

Robertus lividus (Blackwall, 1836) |

- \ |

- \ |

- \ |

- \ |

0.5 |

|

Thomisidae |

|||||

|

Xysticus cristatus (Clerck, 1758) |

0.5 |

- |

- |

- |

- |

|

Xysticus kochi Thorell, 1872 |

3.0 |

2.0 |

- |

- |

1.0 |

|

Xysticus luctator L.Koch, 1870 |

- |

- |

1.0 |

1.0 |

0.5 |

|

Xysticus ulmi (Hahn, 1832) |

0.5 |

- |

- |

0.5 |

0.5 |

|

Xysticus ssp. (неполовозрелый) |

0.5 |

- |

- |

- |

- |

|

Общая попадаемость |

23.0 |

22.0 |

137.0 |

51.5 |

181.5 |

|

Количество видов |

11 |

14 |

12 |

14 |

17 |

* – новые виды для Мордовии.

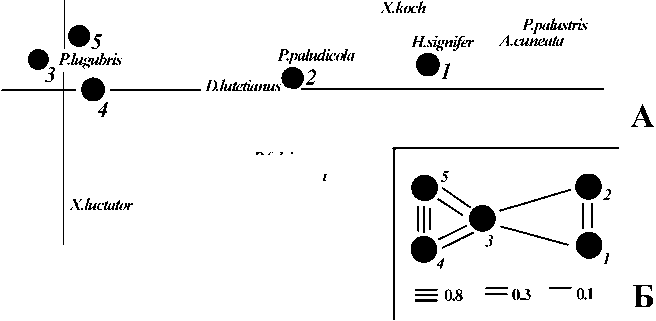

Специфику весеннего аспекта аранеокомплекса залежи определяют 4 вида: A. cuneata, H. signifer, P. palustris и X. kochi (рис. 1А). Все они отмечены и в экотоне, но в меньшем количестве, чем на залежи. Последний вид, кроме того, обнаружен и в зрелом березняке (табл. 1). Пробы из биоценозов с более или менее развитым древесным ярусом из березы также имеют специфичный для них комплекс пауков. Он включает три вида: P. lugubris, X. luctator и A. pulverulenta (табл. 1; рис. 1А). Проба из экотона не содержит специфических видов. В целом, видовой состав пауков пограничной полосы выглядит как комбинация луговых и лесных видов, с преобладанием лугового комплекса (табл. 1). Однако два вида: D. lutetianus и P. palu-dicola (рис. 1А), в экотоне более обильны, чем в лесных биоценозах (табл. 1). Необходимо отметить специфику пробы пауков из средневозрастного березняка. В ней, с одной стороны, присутствуют два луговых вида пауков-волков P. fulvipes и T. ruri-cola, а с другой, отсутствуют или имеют низкое обилие ряд видов, характерных для изученных березняков (табл. 1).

Специфика видового состава весенних группировок пауков, описанная выше, объясняет особенности группирования проб (рис. 1). Пробы из биоценозов с древесным ярусом формируют единый кластер, значительно отличающийся от таковых открытых биоценозов. Об этом свидетельствует их компактное расположение в левой части биплота (рис. 1А). Группировка пауков экотона имеет переходный характер между лесными и луговой, так как занимает срединное положение на биплоте между лесными и луговой пробами (рис. 1А). Од- нако по видовому составу проба пауков из экотона более похожа на пробу с залежи (рис. 1Б).

A.puh’erulenta

rjuhipes Truricola

Рис. 1 . Биплот (А; метод Detrenden Correspondence Analysis) и граф сходства (Б; индекс Чекановского-Соренсена; I CS ) весенних проб и видов герпетобионтных пауков.

Номера исследованных биоценозов: 1 – залежь, 2 – экотон залежь - молодой березняк, 3 – молодой, 3 – средневозрастной и 4 – зрелый березняки. Цифры 0.8, 0.3 и 0.1 на рис. Б – пороговые значения I CS

Закономерности изменения структуры

Попадаемость пауков значительно различается между лесными и луговыми биоценозами (табл. 1). Обусловлено это высокой активностью в лесах самцов P. lugubris , составлявших 70–80% всех особей пауков, попавших в березняках в ловушки.

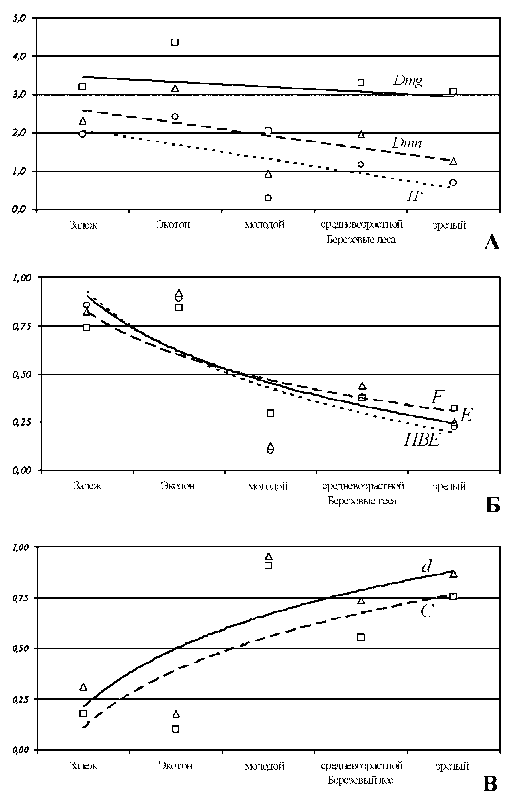

В исследованном ряду биоценозов от луга к зрелому березняку наблюдается снижение значений индексов разнообразия (рис. 2А). При этом, как отмечалось ранее, в этом же направлении возрастает общее количество отмеченных видов. Тем не менее, незначительное увеличение видового разнообразия не компенсирует рост доминирования отдельных таксонов (рис. 2В) и, как следствие, снижение общей выравненности группировок гер-петобионтных пауков (рис. 2Б).

По составу доминантного комплекса пауков из весенних проб выделяются три группы биоценозов (табл. 2). На залежи доминантный комплекс слагают три вида, из них наиболее многочислен луговой паук-волк P. palustris . В экотоне на фоне высокой выравненности видов доминантный комплекс не выражен; незначительно обильнее других в пробе был весенний луговой паук-волк P. paludi-cola . В биотопах с выраженным древесным ярусом доминирует лесной паук-волк P. lugubris (табл. 2).

Заключение

Полученные данные о весеннем аспекте населения герпетобионтных пауков в целом подтверждают наше предположение о закономерном изменении группировок пауков в ответ на зарастание травяных сообществ березовым лесом. В ходе сукцессии возрастает таксономическое разнообразие ценофаун (табл. 1), увеличивается экологическое разнообразие и вырав-ненность населения пауков (рис. 2).

Рис. 2. Индексы разнообразия (А), выравненности (Б) и доминирования (В) весенних проб герпетобионтных пауков. Названия индексов как в тексте

Однако полученные данные не соответствуют концепции континуальности, констатируемой для растительных сообществ [см. например, Миркин, Наумова, 2012]. Уже на начальных этапах формирования древесного яруса резко (скачкообразно) увеличивается попадаемость пауков, изменяется структура доминантного комплекса, как по количественным, так и по качественным показателям. Более того, луговые и лесные группировки пауков в весенний период имеют очень низкий уровень сходства, т.к. достаточно четко очерчены комплексы луговых и лесных видов.

Таблица 2

Состав доминантного комплекса герпетобионтных пауков

|

Вид |

Биотопы |

||||

|

Залежь |

Экотон |

Березняк |

|||

|

молодой |

средневозрастной |

зрелый |

|||

|

Alopecosa cuneata |

III* |

||||

|

Pardosa palustris |

IV |

||||

|

Xysticus kochi |

III |

||||

|

Pardosa paludicola |

III |

||||

|

Pardosa lugubris |

V |

V |

V |

||

|

Trochosa ruricola |

III |

||||

|

Alopecosa pulverulenta |

III |

||||

* Балл обилия видов по Ю.А. Песенко [1982]: III – обычный, IV – обильный, V – очень обильный вид.

Группировка пауков экотона не имеет сколько-нибудь ярко выраженных черт. Подвижные герпе-тобионтные виды из граничащих друг с другом биоценозов с большей или меньшей вероятностью забегают в экотон. Два вида, D. lutetianus и P. paludicola , демонстрирующие в наших пробах из экотона большую численность, чем в других изученных биоценозах, известны своей широкой экологической валентностью и не проявляют тенденцию к обитанию на опушках леса [Hänggi, Stöckli, Nentwig, 1995; Олигер, 2010; Есюнин, 2015].

Изученные весенние группировки герпетоби-онтных пауков березовых лесонасаждений Мордовии по наличию в доминантном комплексе паука-волка P. lugubris подобны таковым юго-восточного Приладожья [Олигер, 2010] и Пермского Предура-лья [Есюнин, 2006]. Однако в Приладожье данный вид кодоминирует с гигрофильным пауком-волком Piratula hygrophila (Thorell, 1872), а в Приуралье – кроме P. lugubris многочисленна T. terricola .

Доминирующий на обследованной залежи паук – P. palustris характерен для сельскохозяйственных угодий лесной полосы Палеарктики от Европы [например, Klimes, Sechterova, 1989] до Восточной Сибири [Бударин, Старенченко, 2002]. Группировки пауков залежи, имеющие фактически монодоминантную структуру, резко отличаются от весеннего населения пауков естественных лугов, для которого характерно кодоминирование 5–6 видов пауков-волков из рода Pardosa [Есюнин, 2006; Олигер, 2010].

Преобладание в экотоне луговых герпетоби-онтных видов, обнаруженное в нашем исследовании, по-видимому, также является типичным для данного типа биоценозов. По данным Олигер [2010] в условиях Приладожья в герпетобии опушек и вырубок наиболее обильны четыре вида пауков-волков: A. pulverulenta, P. fulvipes, Pardosa pullata (Clerck, 1758) и P. lugubris. Три первых вида, по данным того же автора, предпочитают травянистые биотопы, и только последний характерен для лесных экосистем.

Список литературы Весенний аспект населения герпетобионтных пауков (Araneae) некоторых биоценозов, формирующих ряд луг - березовый лес в условиях Мордовии

- Андреев В.Л. Классификационные построения в экологии и систематике. М.: Наука, 1980. 143 c.

- Бударин А.М., Старенченко К.А. Герпетобионтные беспозвоночные окрестностей Магадана // Проблемы почвенной зоологии: материалы III(XIII) Всерос. совещания по почв. зоологии. М.: Изд-во КМК, 2002. С. 213-214.

- Есюнин С.Л. Структура и разнообразие группировок пауков (Aranei) на Среднеуральском трансекте // Евразиатский энтомологический журнал. 2006. Т. 5, № 3. С. 249-262.

- Есюнин С.Л. Аннотированный список пауков Республики Башкортостан // Материалы по флоре и фауне Республики Башкортостан. Вып. 9. Уфа, 2015. С. 3-91.

- Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Современное состояние основных концепций науки о растительности. Уфа: Гилем, 2012. 488 с.

- Олигер Т.И. Пауки юго-восточного Приладожья. СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2010. 340 с.

- Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. М.: Наука, 1982. 288 с.

- Ручин А.Б. Мезофауна некоторых кварталов Мордовского заповедника на следующий год после пожаров 2010 г. // Труды Мордовского государственного природного заповедника им. П.Г. Смидовича. 2016. Вып. 17. С. 183-186.

- Тимралеев З.А. Фауна и экология пауков пшеничных полей Мордовии // Водные и наземные экосистемы и охрана природы левобережного Присурья. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1998. С. 82-86.

- Ваеv P.V., Реnеv L.D. BIODIV - programs for calculation biological diversity parameters, similarity, niche overlap, and cluster analysis. Vеrsion 4.l. Sofia: PЕNSOFТ, 1993. 43 p.

- Hänggi A., Stöckli E., Nentwig W. Lebensräume Mitteleuropäischer Spinnen. Charakterisierung der Lebensräume der häufigsten Spinnenarten Mitteleuropas und der mit diesen vergesellschasfteten Arten // Miscellanea Faunistica Helvetiae. 1995. Bd. 4. S. 1-460.

- Klimes L., Sechterova E. Epigeic arthropods across an arable land and grassland interface // Acta entomologica bohemoslovaca. 1989. Vol. 86, № 6. P. 459-475.

- Mikhailov K.G., Trushina E.E. On the spider fauna (Arachnida: Aranei) of the Mordovian State Reserve, Russia: preliminary results // Arthropoda Selecta. 2013. Vol. 22, № 2. P.ё 189-196.

- Tеr Baak C.J.F. CANOCO - a FORTRAN programs for canoniсal сommunity ordination by [partial] [detrenden] [canonical] correspondence analysis, prineipal сomponеnts analуsis and rеdundanсy analуsis (vеrsiоn 2.l). Wagеningеn, 1988. 95 p.