Вещественный источник и база данных - принципы взаимодействия

Автор: Лихтер Ю.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология и естественнонаучные методы

Статья в выпуске: 220, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327963

IDR: 14327963

Текст статьи Вещественный источник и база данных - принципы взаимодействия

Ю.А. Лихтер

ВЕЩЕСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИКИ БАЗА ДАННЫХ - ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Одним из важных направлений применения компьютера в различных областях, как естественнонаучных, так и гуманитарных наук, стала работа по созданию различных коллекций машиночитаемых данных с использованием для этой цели специальных программных средств — систем управления базами данных (СУБД). Исследования и разработки, связанные с проекти- рованием, созданием и использованием баз данных, а также необходимых для этих целей программных средств, привели к появлению в начале 60-х годов XX в. новой самостоятельной ветви информатики - технологии баз данных {Гарскова, 1994. С. 3, 4).

В рамках этого направления были сформулированы стандартные требования к организации баз данных:

-

• независимость описания данных от прикладных программ {Гарскова, 1994. С. 52, 53);

-

• определение и описание предметной области {Гарскова, 1994. С. 55);

-

• структуризация данных {Гарскова, 1994. С. 59, 60).

Проектирование БД предполагает знание специфики материала и осознание поставленных задач {Гарскова, 1994. С. 55). «Даже работа с относительно простыми источниками требует явного формулирования внешней или пользовательской модели, пользовательского представления о том, для чего создается данный машиночитаемый источник, какие стороны исторической реальности он отражает, на какие вопросы можно получить ответ, обращаясь к нему» {Гарскова, 1994. С. 89).

В более общей форме об этом говорят и создатели учебников по основам информатики. «Каждая задача связана, прежде всего, с каким-либо представлением информации о внешнем мире. ...Любой, даже самый совершенный способ отображения может сказать только о самой малой крупице реальности. Поэтому нам очень важно научиться отображать только наиболее важные, с нашей точки зрения, фрагменты картины мира. Чтобы не потерять самого главного, нужно научиться строить модели этих фрагментов и научиться работать с ними» {Бешенков, Гейн, Григорьев, 1995. С. 29).

Изучение специфики исторического источника применительно к проблемам создания архивов машиночитаемой информации послужило основой нового направления в исторической науке - исторической информатики {Белова и др., 1996). В ее рамках как самостоятельное направление рассматривается создание БД. Работа по моделированию исторических данных расценивается как деятельность, требующая профессионального мастерства {Гарскова, 1994. С. 129). Создан специальный учебник, посвященный БД в исторических исследованиях {Гарскова, 1994), и глава по БД в учебнике по исторической информатике {Белова и др., 1996. С. 14—37). Предлагаемый здесь подход к базам данных в исторических исследованиях может быть сформулирован следующим образом:

-

• Есть два основных подхода - источнико- и проблемно-ориентированные, которые можно рассматривать как последовательные этапы работы исследователя. Источниковеды делают упор на первый этап, исследователи - на второй.

-

• Источнико-ориентированная обработка данных представляет собой попытку смоделировать на компьютере все множество содержащейся в источнике информации, попытку оперировать источниками для возможно более широкого спектра задач. Предоставляя инструменты для различных типов анализа, она не требует от историка еще во время создания базы данных принимать решение о том, какие методы будут использованы позднее.

К сожалению, при проектировании БД, предназначенных для работы с । вещественными источниками, их специфика не является предметом рассмо-■ трения. В первую очередь сказанное относится к археологии, где веществен-। ные источники являются основными. Базы данных в археологии, по преимуществу Информационно-поисковые системы, многочисленны, но связанные • с ними методические проблемы не привлекают внимания исследователей. 1 Отсутствие интереса у большинства археологов к проблемам упорядоченного описания отмечал еще в конце 1970-х годов Ж.-К. Гарден. «Можно только удивляться тому, что оценка языка сводов, каталогов и иных публикаций занимает столь мало места в археологической литературе» (Гарден, 1983. С. 113).

В целом, для исследователей, работающих с вещественными источниками, проблематика БД не существует как самостоятельное направление. Нет публикаций, излагающих принципы и методику работы с ними, но этот этап работы, источниковедческий по своему характеру, не может быть пропущен.

Базы данных в археологии делятся не по видам источников, а по цели -т.е. преобладает проблемно-ориентированный подход. Можно даже сказать, что такой подход расценивают как единственно возможный. «При создании базы данных автор должен четко определить первоначально два концептуальных момента: цели создания базы данных, и какими пакетами прикладных программ предполагается в дальнейшем обработка данных. Базы данных для различных целей будут иметь различные структуры, набор полей-признаков, принципы их заполнения.» (Смирнов, 1995. С. 6).

С нашей точки зрения, использование проблемно-ориентированного подхода без предварительного анализа данных усиливает субъективность отбора данных и лишь увеличивает информационный шум. П. Дорн говорил об исторических БД, что «никогда опасность столкнуться с ситуацией “мусор на входе - мусор на выходе” (garbage in, garbage out) не была столь велика как сегодня...» (Дорн, 1995. С. 62). С большим основанием это высказывание может быть приложено к ситуации с вещественными источниками.

Учитывая уже сделанное в исторической информатике для письменных источников, при создании БД по вещественным источникам в первую очередь необходимо ответить на следующие вопросы:

-

• Что собой представляет вещественный источник?

-

• Какова степень его структурированности?

-

• Какой подход выбрать — источнике- или проблемно-ориентированный?

-

• Какой тип СУБД предпочтительнее?

Информационная насыщенность вещи известна достаточно хорошо. Однако при извлечении этой информации исследователь сталкивается с определенными методическими трудностями. Вещь - источник особого рода. С одной стороны, она осязаема, зрима, может быть измерена, данные о ней легко могут быть подвергнуты математической обработке. Это порождает иллюзию простоты и легкости извлечения информации, содержащейся в вещах. С другой стороны, одни и те же вещи могут использоваться для под- тверждения диаметрально противоположных концепций. Вероятно, извлечение информации, содержащейся в вещах, не столь простая операция, как кажется на первый взгляд. Необходимая нам информация в вещах содержится в скрытой форме. Чтобы этой информацией можно было пользоваться, ее необходимо преобразовать (Клейн, 1978. С. 47).

Помимо собственно вещей (находок) археология изучает культурный слой и сооружения (Щапова, 1988. С. 15). Совокупность отложений, сооружений и находок образует археологический памятник. Исследователи говорят о двух основных видах археологических источников - памятниках и находках (Гераськова, 1988. С. 31).

Как в том, так и в другом случае информация дана в вещественном виде. Тем не менее, исследовательские методики при работе с этого рода источниками настолько различаются, что некоторые археологи говорят об археологии памятников и археологии артефактов. В «археологии памятников», в отличие ст «археологии артефактов», осознана и сформулирована необходимость надежного описания. В немалой степени это вызвано тем, что в ходе исследования памятник разрушается, и все, что от него остается, - это рисунки, чертежи и описания (Андреева, Сорокина, Джаникян, 1996. С. 9). К сожалению, в «археологии артефактов» по-прежнему господствует совсем другой подход. Вещи практически не описывают, исследователи предпочитают использовать изображения и вводить их в БД.

Однако информация, содержащаяся в рисунке, всегда ограниченна. С его помощью можно показать форму и, иногда, конструкцию. Такие важные параметры, как техника изготовления и химический состав материала, отразить на них очень сложно. Оперирование рисунками удобно при подборе сходных вещей, но при этом нет возможности установить критерии сравнения, а следовательно, нельзя перейти к их изучению. Для этого нужно словесное описание вещи. Задача сравнения вещей усложняется из-за того, что в домашинном производстве не существует идентичных вещей, все они в той или иной мере индивидуальны.

Информация письменного источника изначально дана в словесной форме, поэтому при источнико-ориентированном подходе к ней невозможно добавлять еще что-либо. Как пишет М. Таллер, «...трудновато будет спросить кого-либо, родившегося в XVI веке о месте его рождения, если он не был жестко обязан в свое время вписать эти сведения в соответствующем документе» (Таллер, 1993. С. 11). Эта особенность письменных источников привела к отказу от кодирования и трансформирования в пользу максимально бережного сохранения структуры и текста первичного источника (Гарскова, 1994. С. 28).

При работе с вещами мы можем получить нужные нам сведения после проведения соответствующих анализов: морфологического, технологического, анализа состава, причем они не обязательно проводятся одновременно. Это требует изначальной структуризации данных. Если данные хорошо структурированы, полученная в результате последующих исследований информация может быть легко поставлена на отведенное для нее место без нарушения общей структуры описания.

Со структурированными данными удобнее всего работать в реляционных базах, таких как Paradox, FoxPro, Acsess. Процесс создания базы данных здесь можно сравнить с заполнением некоторых предварительно разработанных форм. По существу, создание этих форм и их последующее заполнение есть не что иное, как создание некоего нового, не существовавшего до того источника (Гарскова, 1994. С. 116).

То же самое можно сказать и об описании вещей. В сущности, при переводе данных о вещественном источнике в словесную форму создается новый источник (Яритц, Шух, 1992. С. 74, 75). Однако степень его структурированности зависит от метода, принятого исследователем при его создании, а выбор модели данных зависит от метода создания модели данных. То есть подход к созданию БД по вещественным источникам скорее методо-ориентиро-ванный. Выбор метода во многом зависит от принятой исследователем познавательной модели.

Этот термин предложен Ю.В. Чайковским. Он же проанализировал различные познавательные модели в науке. Первой научной познавательной моделью была Семиотическая (знаковая) модель, господствовавшая в эпохи Высокого средневековья и Возрождения. При таком типе описания знания мир выступает как текст, а познание - как чтение этого текста, расшифровка, поскольку познание понималось как разгадывание замысла Творца. Модельный объект - алфавит.

В XVI-XVII вв. ее сменила Механическая модель, т.е. понимание мира как механизма. В ее рамках утвердились принцип причинности и идея прогресса. Идея целостности занимает мало места в данной модели, но все же в ней присутствует - каждый объект определяется как деталь своим местом в целом механизме. Модельный объект - часы.

С XVIII в. и до сих пор центральное положение в науке занимает Статистическая модель, которая видит мир как совокупность балансов, средних и инвариантов. С нею в науку вошли такие понятия, как закон сохранения, торговый баланс, баланс природы, однородное и изотропное пространство, равновесие властей, процент. Модельный объект - весы.

Во второй половине XX в. появилась Системная модель, которая видит во всем целостность. С нею в науку вошли идея оптимальности и идея самоорганизации. Модельный объект - организм (Чайковский, 1996. С. 48-50).

Подход к описанию предметов как к целостной системе дает возможность выделить в нем несколько подсистем - морфологию, материал, технологию и функцию. Это позволяет рассматривать каждую подсистему отдельно (Щапова, Лихтер, Столярова, 1990. С. 5).

Исследователи также говорят о том, что археологические источники имеют свою грамматику, т.е. набор правил, которыми регулируется процесс формообразования (Гарден, 1983. С. 190—193; Синицын, 1993. С. 191).

Как опыт языка со своей грамматикой может рассматриваться конструктивная морфология археологических артефактов, которую разрабатывают Ю.Л. Щапова и ее ученики в семинаре «Морфология древностей» (Щапова-, 2000; Щапова, Лихтер, Столярова, 1990; Кокорина, Лихтер, 1995; Лих-

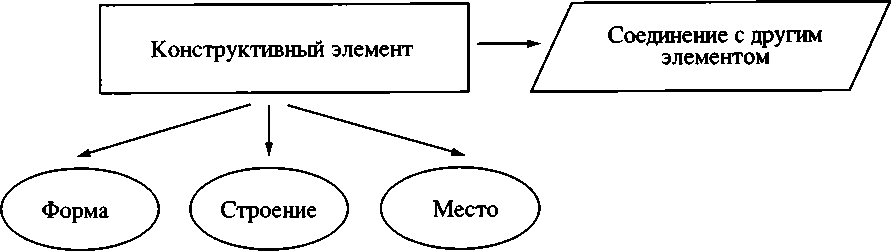

Рис. 1. Структура описания конструктивного элемента тер, 1995; Лихтер, Столярова, 1990; Лихтер, Щапова, 1991; Сарачева, 1994; Осипов, Лихтер, 2004).

Предложенный Ю.Л. Щаповой системный принцип описания вещи позволяет описывать конструкцию и форму предметов вне зависимости от материала и технологии их изготовления. За основу изучения приняты категории предметов, объединенные в крупные морфо-функциональные группы, такие как сосуды, оружие, орудия труда, украшения, обувь. В этом мы следуем понятию вещевой категории, предложенному В.А. Городцовым, который считал необходимым разделять вещный мир, в первую очередь, по назначению (Городцов, 1995. С. 29).

Основополагающим понятием здесь является конструктивный элемент, т.е. часть предмета, выделенная в его конструкции изменением контура {Щапова, Лихтер, Столярова, 1990. С. 5) (рис. 1).

Конструкции вещей состоят из набора конструктивных элементов, которые имеют ту или иную форму. Специфику категории определяет набор конструктивных элементов. Число их возможных комбинаций для любой категории может быть рассчитано.

Рассмотрим набор конструктивных элементов для каждой из перечисленных групп (табл. 1).

Сосуд раскладывается на край, венчик, горло, тулово, дно, поддон, ручку, ножку, подножку, носик. Орудия (оружие) - на клинок (клин, перо),

Таблица 1. Набор конструктивных элементов

|

Категория |

Основа |

Дополнительные элементы |

|

Сосуд |

Край +тулово +дно |

Венчик, горло, поддон, ручка, ножка, подножка, носик |

|

Орудия |

Клинок + держатель |

Перекрестье, навершие, шип, ушко, крепление |

|

Украшения |

Знаковый, несущий, закрепляющий соединяющий |

|

|

Обувь |

- |

Низ, верх, крепление |

|

Изразцы |

Зеркало |

Румпа |

Лишь сосуды состоят из простых конструктивных элементов. Другие категории имеют более сложную структуру и некоторые элементы, из которых они складываются, сами конструктивно сложны (табл. 2).

Оружие состоит из составного клинка и простых элементов. Элементами клинка являются полотно, вершина, лезвие, спинка, образующие, конец, край. Все элементы украшений могут быть разложены на составляющие. Знаковый элемент состоит из тулова, края, основания. Несущий - из собственно обруча, конца и края. Соединяющий - из отверстия (канала), тулова, края, конца. Еще сложнее закрепляющий элемент, основой которого является проколка (игла, язычок), состоящая из прута, конца и края. К проколке могут добавляться приемник и шарнир, также имеющие сложную конструкцию. Обувные детали: низ состоит из подошвы и каблука, верх - из головки, задника, голенища; крепления - из завязок, отверстия, застежки, язычка. Кроме того, сюда же могут быть добавлены детали подкладки -стелька, рант, супинатор, поднаряд. Детали изразца: зеркало состоит из тулова, обрамления (рамки), края; румпа - из тулова, края, венчика. Как видим, простые конструктивные элементы многочисленны, список учтенных нами состоит из 38 номеров (табл. 3).

Однако так ли велико разнообразие конструктивных элементов, как это кажется на первый взгляд? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к признакам, с помощью которых их можно описать. Для морфологического описания любого конструктивного элемента необходимы признаки двух видов — топологические, описывающие сам элемент — форма (т.е. внешние контуры) и строение (внутреннее устройство), и топографические, описывающие место расположения элемента. Кроме того, необходимы признаки, описывающие соотношение элементов (плоскость соединения, угол соеди-

Таблица 3. Общий список конструктивных элементов

Принятая нами система описания легко может быть представлена в реляционной модели данных, в которой данные представлены в виде таблиц, между которыми устанавливаются связи (relation). На этом принципе основаны все стандартные (коммерческие) СУБД - Paradox, FoxPro, Acsess.

При использовании этих СУБД есть возможность создавать таблицы, связанные друг с другом с помощью ключевых полей. При этом допустима связь не только по принципу «один к одному» (когда одной записи первой таблицы соответствует одна запись второй), но и по принципу «один ко многим» (когда одной записи первой таблицы соответствует несколько записей во второй). Фиксированная длина поля, легкая возможность менять структуру, развитая система поиска и запросов облегчают дальнейшую работу с описаниями и дают возможность формировать на их основе разнообразные статистические таблицы. Эти таблицы можно экспортировать в любой пакет статистических программ.

Список литературы Вещественный источник и база данных - принципы взаимодействия

- Андреева М.В., Сорокина И.А., Джаникян Г.Г., 1996. ARL-TREE/TUMULUS. Проект основы банка данных по материалам раскопок степных курганов//Компьютеры в археологии. М.

- Белова Е. Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М., Изместьева Т.Ф., Лазарев В.В., 1996. Историческая информатика. М.

- Бешенков С.А., Гейн А.Г., Григорьев С.Г., 1995. Информатика и информационные технологии. Екатеринбург.

- Гарден Ж.-К., 1983. Теоретическая археология. М.

- Гарскова И.М., 1994. Базы и банки данных в исторических исследованиях. М.

- Гераськова Л.С., 1988. О создании базы археологических данных на Украине//Компьютеризованные банки данных музейной и археологической информации: Мат. межведомственного рабочего совещания (Тбилиси, 22-26 февраля 1988 г.). Тбилиси.

- Дорн П., 1995. Я и моя база//ИБ АИК. № 13.

- Клейн Л.С., 1978. Археологические источники. Л.

- Кокорина Ю.Г., Лихтер Ю.А., 1995. Проникающие орудия и оружие. М.

- Лихтер Ю.А., 1995. Структура базы данных для описания вещей//Круг идей. М.

- Лихтер Ю.А., Столярова Е.К., 1990. Конструктивная классификация некоторых предметов материальной культуры древности//Теория и практика классификации и систематики в народном хозяйстве: Тез. докл. конф. Пущино.

- Лихтер Ю.А., Щапова Ю.Л., 1991. Замечания и пояснения к машинной версии программы «Сосуды»//Артефакт, программный продукт по археологии. М.

- Осипов Д.О. Лихтер Ю.А., 2004. Системное описание кожаной обуви: Метод. рекомендации. М.

- Сарачева Т.Г., 1994. Металлические перстни Днепровского Левобережья//История и эволюция древних вещей. М.

- Синицын А.А., 1993. Вопросы формализации в археологии//Археологические вести. СПб. № 2.

- Смирнов А.С., 1995 Компьютерные базы данных в археологии//Базы данных в археологии. М.

- Таллер М., 1993. Что такое "источнико-ориентированная база данных"; что такое "историческая информатика"?//История и компьютер: новые технологии в исторических исследованиях и образовании/Под ред. Л.И. Бородкина и В. Левермана. Goettingen.

- Чайковский Ю.В., 1996. Алеатика -наука о случайности//Ценологические исследования. М.

- Щапова Ю.Л., 1988. Естественнонаучные методы в археологии. М.

- Щапова Ю.Л., Лихтер Ю.А., Столярова Е.К., 1990. Морфология древностей. Киев.

- Щапова Ю.Л., 2000. Введение в вещеведение. М.

- Яритц Г., Шух Б., 1992. Проект базы данных «REAL» по изобразительным источникам//Информационный бюллетень комиссии по применению математических методов и ЭВМ в исторических исследованиях при отделении истории АН СССР. № 7.