Вещественный состав и условия образования верхнепротерозойских и верхнекембрийско-нижнеордовикских песчаников Северо-Западного Пай-Хоя

Автор: Канева Т.А., Никулова Н.Ю., Старикова Е.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 4 (256), 2016 года.

Бесплатный доступ

Обобщены результаты изучения вещественного состава верхнепротерозойских и верхнекембрийско-нижнеордовикских песчаников на северо-западе Пай-Хоя, позволяющие установить литохимические критерии диагностики генезиса палеонтологически немых толщ. Установлено, что областью образования туфогенных позднерифейско-вендских песчаников морозовской и сокольнинской свит были океанические островные дуги, а основным источником обломочного материала - островодужная вулканокластика. Выявлена принадлежность верхнекембрийско-нижнеордовикских песчаников хенгурской свиты к осадочным прибрежно-морским образованиям, сформировавшимся в условиях активной и пассивной континентальных окраин. Установлено, что значительную роль в формировании их состава, наряду с вулканитами основного и среднего составов, играли метаосадочные породы, а особенности вещественного состава хенгурских песчаников позволят считать их перспективным объектом при поисках древних метаморфизованных россыпей.

Песчаник, химический состав, обломочный материал, область образования, условия осадконакопления, вулканиты

Короткий адрес: https://sciup.org/149129201

IDR: 149129201 | УДК: 552.513.1,551.72/.73 | DOI: 10.19110/2221-1381-2016-4-7-16

Текст научной статьи Вещественный состав и условия образования верхнепротерозойских и верхнекембрийско-нижнеордовикских песчаников Северо-Западного Пай-Хоя

В геологическом строении северо-западной части Пай-Хоя значительную роль играют образования позд-нерифейско-вендского островодужного комплекса и залегающие на них с угловым и стратиграфическим несогласием позднекембрийско-нижнеордовикские терригенные осадочные отложения. Изучение верхнепротерозойских и верхнекембрийско-нижнеордовикских пород имеет как научное, так и прикладное значение в связи с известными в них проявлениями полезных ископаемых. Вулканогенно-осадочные образования морозовской свиты (RF3mr) являются источником вещества для золото-титан-циркониевых россыпей; с отложениями морозовской (RF3mr) и сокольнинской (RF3-Vsk) свит и с зонами их контакта с позднекембрийско-ран- неордовикскими отложениями хенгурской свиты (С3— O1 hn) связаны объекты медной, серебряной и золоторудной минерализации.

Первые петрологические характеристики вулканитов морозовской и сокольнинской свит были получены в ходе геологической съемки масштаба 1:50 000, проводившейся в 1965—1971 гг. Позже эти материалы использовались в сводках, посвященных анализу магматических формаций региона [1, 5, 9, 10]. В 2012—2014 гг. в ходе ГДП-200 Амдерминской площади, проведенного ЗАО «Поляргео», был получен новый фактический материал, на основе которого впервые проведена геохимическая интерпретация состава вулканитов [2, 6]. Терригенные и вулканогеннотерригенные толщи до настоящего времени оставались неизученными.

Известные разрезы позднерифейско-вендских вулканогенно-терригенных толщ на северо-западе хребта Пай-Хой достаточно однообразны, что с учетом сложности тектонического строения района, быстрой фациальной изменчивости отложений из-за выклинивания слоев/пачек вулканогенных образований и отсутствия слоев-маркеров значительно затрудняет их корреляцию. Литохимические исследования входящих в состав вулканогенно-терригенных комплексов псаммитов являются весьма актуальными для воссоздания истории эволюции доуралид региона. Анализ особенностей состава обломочных толщ позволил установить литохимические признаки, способы поступления и источники обломочного материала, проследить общие тенденции развития территории в позднепротеро-зойско-раннеордовикском временном интервале, уточнить палеогеографическую и палеотектоническую позицию вулканитов, субвулканических образований и перекрывающих их осадочных нижнепалеозойских толщ.

Объект и методы исследования

Для решения поставленных задач авторами проводилось изучение петрографических, минералогических и литохимических особенностей псаммитов из нескольких пространственно разобщенных разрезов вулканогенноосадочных толщ морозовской (RF 3 mr ), сокольнинской (RF 3 -V sk ) и хенгурской свит (6 3 -0 1 hn ). В изученную выборку (23 обр.) псаммитов вошли образцы песчаников, генетическую принадлежность которых сложно установить общегеологическими методами.

Петрографический состав песчаников изучался в прозрачных шлифах. Содержания породообразующих оксидов в породах определялись традиционным весовым химическим методом в ЦКП «Геонаука» ИГ Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар), интерпретация результатов химических анализов проводилась с использованием нескольких классификаций и методических приемов палеореконструкций [8,11,12,15], позволяющих оценить вклад отдельных обломочных компонентов, установить генетическую принадлежность, состав и интенсивность гипергенных преобразований материнских пород.

Геологическое строение

В геологическом строении территории Пай-Хоя принимают участие верхнепротерозойские и палеозойские отложения.

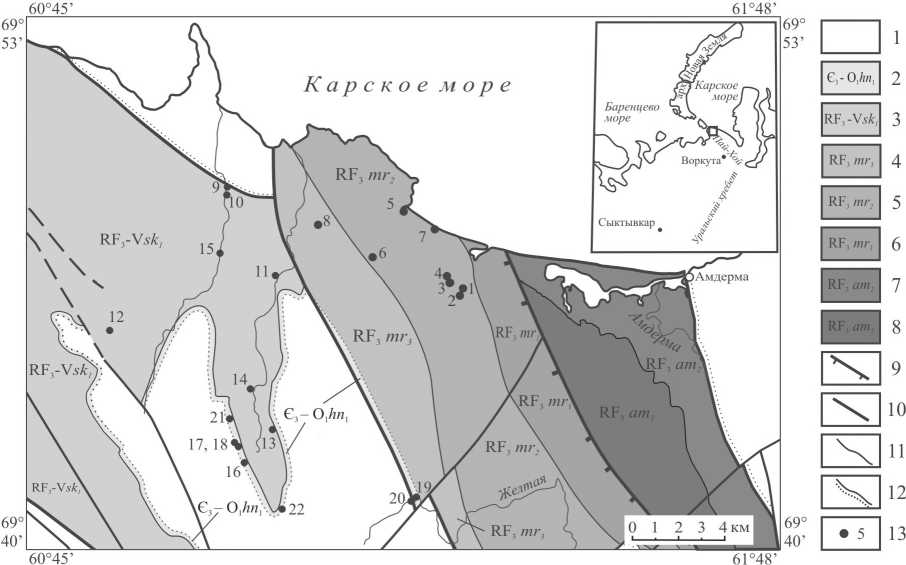

Входящая в структуру Пай-Хойского антиклинория Амдерминская антиклиналь сформирована верхнерифей-ско-вендскими породами, входящими в состав амдермин-ской, морозовской и сокольнинской свит, имеющих вулканогенно-осадочный генезис и образующих синклинальную структуру ядра антиклинали (рис. 1). В основании позднепротерозойских образований выделяется существенно карбонатная амдерминская свита верхнерифейс-кого возраста. Выше залегает вулканогенная верхнерифей-ская морозовская свита, а завершает разрез сокольнинс-кая свита, относимая к верхнему рифею — венду [9, 10].

Палеозойские отложения залегают с размывом и угловым несогласием на разных горизонтах доуралид.

Амдерминская свита (RF3 am ) представлена карбонатными породами и разделяется на две подсвиты. Нижняя представлена однообразной толщей плитчатых слабослоистых углеродистых известняков, верхняя — органогенными массивными и слоистыми известняками. Строение свиты определяется как общей региональной структурой

(восточное крыло антиклинория), так и наличием крупного дизъюнктива по западному контакту [5, 10]. Соответственно, западная часть выходов амдерминских отложений несет следы интенсивного тектонического воздействия. С вышележащей морозовской свитой интерпретируются согласные контакты. Из-за сложноскладчатого строения определение мощности подсвиты затруднено. По всей видимости, она не превышает 2200 м.

Морозовская свита (RF3 mr ) формирует осевую часть Амдерминской антиклинали и подразделяется на три подсвиты, сложенные вулканогенно-осадочными образованиями. Нижняя подсвита (RF3 mr 1 ) характеризуется преобладанием осадочных разновидностей горных пород — сланцев, известняков, доломитов, реже встречаются вул-каномиктовые образования. Средняя подсвита (RF3 mr 2) сложена вулканомиктовыми (с редкими линзами доломитов) и туфогенными породами с подчиненным количеством эффузивов. Верхняя подсвита (RF3 mr 3) представлена в южной части вулканитами, а в северной — осадочными породами (сланцами, известняками, доломитами). Характерной особенностью всех подразделений морозовской свиты является увеличение доли осадочных образований в северной части выходов, которые южнее сменяются существенно вулканогенными породами. С перекрывающими сокольнинскими отложениями предполагаются согласные стратиграфические взаимоотношения. На части территории морозовские отложения с угловым и стратиграфическим несогласием перекрываются нижнепалеозойскими терригенными породами (нижняя хенгурская подсвита). Мощность свиты составляет 1900—2200 м.

Соколънинская свита (RF 3 —V sk ) объединяет разнообразные вулканогенно-осадочные и терригенные породы и подразделяется на две подсвиты. К нижнесокольнинс-ким (RF 3 —V sk 1 ) отнесены вулканогенно-осадочные породные ассоциации, при этом в низах разреза преобладают основные вулканиты и грубообломочные породы (вул-каномиктовые конгломераты, гравелиты, песчаники), которые постепенно сменяются существенно терригенными отложениями с подчиненным количеством эффузивов среднего-кислого состава и их туфов. Верхнесокольнинс-кие (RF 3 —V sk 2) отложения распространены на крайнем северо-западе региона и включают терригенный (флишо-идный) с единичными прослоями кислых эффузивов комплекс осадков, маркирующий начальные стадии орогенеза [9]. С подстилающими породами граница тектоническая (предполагаются стратиграфические взаимоотношения с морозовскими отложениями). Общая мощность свиты 1800—2000 м.

Нижняя подсвита хенгурской свиты (6 3 —0 1 hn 1 ) представляет собой базальное основание палеозоя, вскрытое локально и только на изученном участке Северо-Западного Пай-Хоя в виде узких полос, окаймляющих выходы докембрийских пород. Отложения залегают с размывом и угловым несогласием на различных свитах фундамента и объединяют пестроцветную ассоциацию конгломератов, гравелитов, песчаников, алевросланцев и кварцитопесча-ников. Мощность подсвиты составляет 350—450 м.

Литохимические характеристики песчаников

Изученные среднезернистые и разнозернистые верхнепротерозойские и верхнекембрийско-нижнеордовик-ские песчаники и туфопесчаники характеризуются бластопсаммитовой структурой с лепидогранобластовой структурой порового, базально-порового, редко — базаль-

Рис. 1. Схема строения докембрийского выступа (Амдерминского блока) на Северо-Западном Пай-Хое (по материалам ГДП-200 ЗАО “Поляргео”, 2015 г.):

1 — палеозойские отложения нерасчлененные; 2 — хенгурская свита, нижняя подсвита (6 3 —0 1 hn 1 ): конгломераты, гравелиты, песчаники, алевросланцы и кварцитопесчаники; 3 — сокольнинская свита, нижняя подсвита (RF 3 —V sk 1 ): песчаники, алевролиты, гравелиты, кремнистые сланцы, туфопесчаники, базальты, андезиты, риодациты, риолиты и их туфы, субвулканические образования; 4 — морозовская свита, верхняя подсвита (RF3 mr 3): сланцы глинистые, известняки, доломиты, базальты, андезибазальты, андезиты, риодациты, их туфы, туфопесчаники; 5 — морозовская свита, средняя подсвита (RF3 mr 2): сланцы по кислым туфам, реже — лавам, туфопесчаникам, вулканомиктовые песчаники, линзы доломитов, редко — прослои базальтов, андезибазальтов, субвулканические и экструзивно-жерловые образования; 6 — морозовская свита, нижняя подсвита (RF3 mr 1 ): сланцы глинистые, кремнистые и углеродистые, известняки, доломиты, известковистые алевролиты и песчаники, полимиктовые конгломераты и гравелиты, туфогравелиты; 7 — амдерминская свита, верхняя подсвита (RF3 am 2): кристаллические, микрофитолито-вые известняки, редкие линзы кремней; 8 — амдерминская свита, нижняя подсвита (RF3 am 1 ): тонкокристаллические углеродистые известняки; 9 — надвиги; 10 — разрывные нарушения; 11 — 12 — границы стратиграфических подразделений: 11 — согласные; 12 — несогласные; 13 — точки отбора проб

Fig. 1. Structural scheme of Precambrian bench (Amderminsky unit) in north-western Pay-Khoy (based on CDP-200 CJSC “Polyargeo”, 2015). Legend: 1 — undifferentiated Paleozoic deposits; 2 — hengurskaya formation, lower subformation (63—01 hn 1): conglomerates, gravelites, sandstones, aleurolite shales and quartz sandstones; 3 — sokolninskaya formation, lower subformation (RF3—Vsk 1): sandstones, siltstones, gravelites, silica shales, tuff sandstones, basalts, andesites, rhyodacites, rhyolites and their tuffs, subvolcanic formation; 4 — morozovskaya formation, upper subformation (RF3mr3): clay shales, limestones, dolomites, basalts, andesites, andesibasalts, rhyodacites, their tuffs, tuff sandstones; 5 — morozovskaya formation, middle subformation (RF3 mr2): shales on acidic tuffs, rarer - lavas, tuff sandstones, volcanomictic sandstones, dolomite lenses, rare - layers ofbasalts, andesibasalts, subvolcanic and extrusive vent formations; 6 — morozovskaya formation, lower subformation (RF3mr1): clay, silica and carbon shales, limestones, dolomites, calcareous siltstones and sandstones, polymictic conglomerates and gravelites, tuff gravelites; 7 — amderminskaya formation, upper subformation (RF3am2): crystalline, microphytolithic limestones, rare silica lenses; 8 - amderminskaya formation, lower subformation (RF3am1): fine crystalline carbonaceous limestones; 9 — thrusts; 10 — faults; 11—12 — boundaries of stratigraphic units: 11 — conformable, 12 — unconformable; 13 — sample points ного цемента. Количество псаммитовых обломков составляет от 60 до 95 %, преобладает 70—85 %. Кластические зерна кварца и полевых шпатов встречаются в различных соотношениях. Выделяются мономиктовые кварцевые, олигомиктовые кварцевые, мезомиктовые кварцевые и полевошпат-кварцевые разновидности. Обломки пород представлены силицитами, тонкозернистыми кварц-по-левошпатовыми и микрозернистыми кварц-гематитовы-ми породами и глинистыми сланцами.

По химическому составу изученная совокупность песчаников весьма неоднородна (табл. 1). Нормативный минеральный пересчет химических анализов (табл. 1, 2) показал, что для пород сокольнинской и морозовской свит основными породообразующими минералами являются кислые (№ 1—17) плагиоклазы (38.2—60.3 об. %), кварц (12.3—42.0 об. %). В породах хенгурской свиты преобладает кварц (43.7—97.8 об. %), а плагиоклазы имеют более основной состав (№ 12—40) и составляют до 16.4 об. %.

Различаются также процентные содержания и соотношения мусковита и хлорита. В большинстве изученных образцов преобладают слабоокатанные и неокатанные обломочные зерна с полигональными остроугольными очертаниями, хорошоокатанные обломки редки.

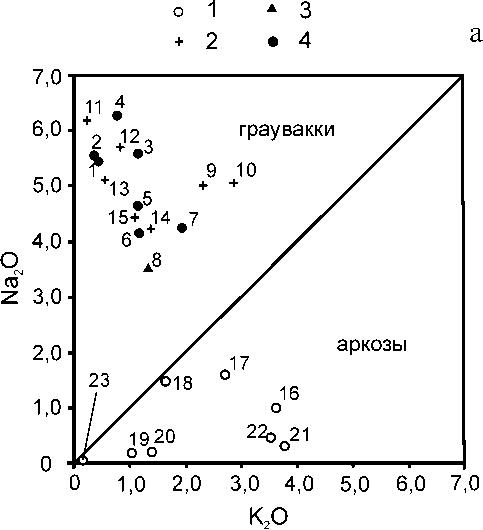

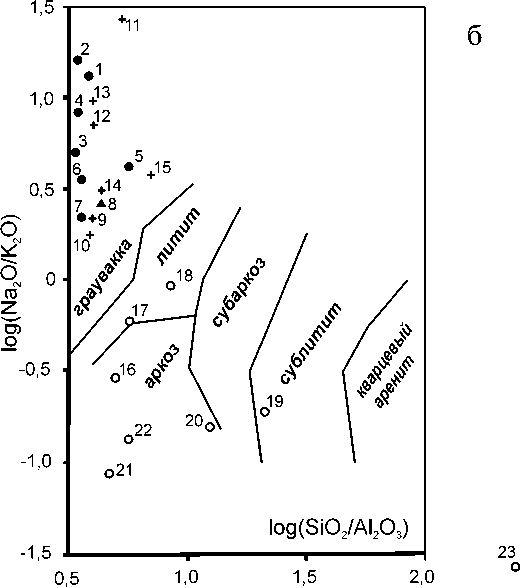

На диаграмме K 2 O — Na2O [7], где песчаники разделены по соотношению плагиоклазов, отражающему состав источников обломочного материала — гранитного для аркозов и основного для граувакк — все фигуративные точки позднерифейско-вендских песчаников располагаются в поле граувакк, а позднекембрийско-раннеордовик-ских — в поле аркозов, при том что одна точка располагается на линии разграничения (рис. 2, а).

В поле граувакк попали вулканомиктовые песчаники и туфопесчаники, в составе которых значительное место занимают продукты разрушения вулканитов с натриевым типом щелочности. В них отмечаются максимальные (до 60.3 об. %) содержания кислых плагиоклазов (табл. 2),

Химический состав песчаников, мае. %Chemical composition of sandstone, wt. %

Фигуративные точки песчаников нижней подсвиты хенгурской свиты попали в поле аркозов. В составе этой группы выделяются существенно кварцевые (№ 19,20,23) и слюдистые (№ 16, 21, 22) песчаники. Наиболее близкие по составу к грауваккам образования (№ 17 и 18) представлены плохосортированными, содержащими в цементе значительное количество карбоната песчаниками из основания хенгурского разреза.

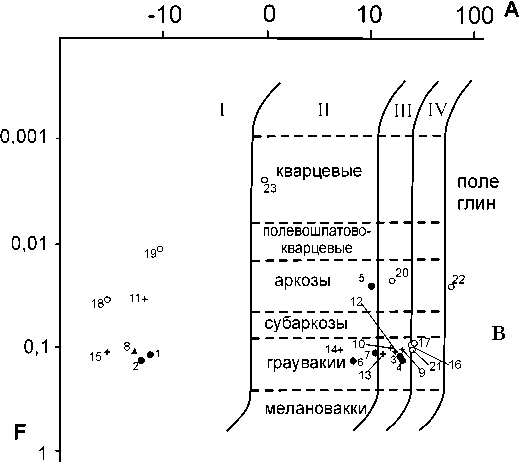

На диаграмме log(SiO2/Al2O3) — log(Na2O/K2O) [7], более дробно разделяющей песчаники по соотношению кварца, полевых шпатов и глинистых минералов (рис. 2, б) и отражающей различия степени зрелости пород, точки верхнепротерозойских песчаников остались в поле граувакк. При характерных для всей выборки низких (< 1.3) значениях log(SiO2/Al2O3) наименее зрелые породы, попавшие в поле граувакк, имеют высокие (> 0) значения log(Na2O/K2O). Песчаники нижней подсвиты хенгурской свиты не попадают в поле граувакк, а расположены в полях сублититов, лититов, аркозов или вне выделенных полей. Возможно, такой разброс отражает разнообразие процессов, оказавших влияние на формирование их состава.

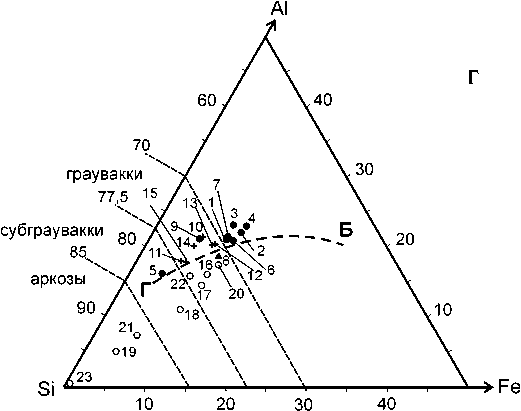

На диаграмме А — F [8], разделяющей песчаники по глиноземистости (А) и фемичности (F) часть фигуративных точек песчаников, располагающихся на других диаграммах в полях аркозов и граувакк, попала в поле пород, переходных к туффитам, и туффитов, а по показателю фемичности осталась в пределах областей, соответствующих аркозам и грауваккам. Точки песчаников всех стратиграфических подразделений попали в поле граувакк, при этом точки песчаников хенгурской свиты выделяются по показателю глиноземистости и располагаются отдельной группой вблизи поля субаркозы. В поле глинистых аркозов попала фигуративная точка песчаников хенгурской свиты (№ 20) с высокой долей глинистого матрикса, по данным нормативного пересчета содержащих 8.0 об. % мусковита, 9.2 об. % хлорита и незначительное количество полевых шпатов. В поле глин располагается точка песчаника (№ 22), содержащая 25.5 об. % мусковита (табл. 2). В целом песчаники незначительно различаются по фемичности, а разброс точек по глиноземистости объясняется различной долей участия глинистого матрикса.

На треугольной диаграмме в координатах Si — Al — Fe [14] фигуративные точки изученных песчаников распределены в полях аркозов, субграувакк, граувакк, а основная часть фигуративных точек песчаников средней подсвиты морозовской свиты располагается вне обозначенных полей. Точки песчаников верхней подсвиты морозовской свиты и нижней подсвиты сокольнинской свиты расположены

Нормативный минеральный состав песчаников, % Normative mineral composition of sandstones, %

Таким образом, на классификационных диаграммах, демонстрирующих соотношения различных породообразующих оксидов, точки расположены в полях, соответствующих разным классам пород. Мы связываем это с различиями критериев, установленными авторами классификаций. Тем не менее на всех диаграммах прослеживаются закономерности, позволяющие выделить группы фигуративных точек песчаников с близкими характеристиками. Верхнекембрийско-нижнеордовикские песчаники хенгурской свиты характеризуются наиболее однородным, существенно кварцевым или слюдисто-кварцевым составом, а большая часть песчаников сокольнинской свиты имеет, по всей видимости, туфогенную природу.

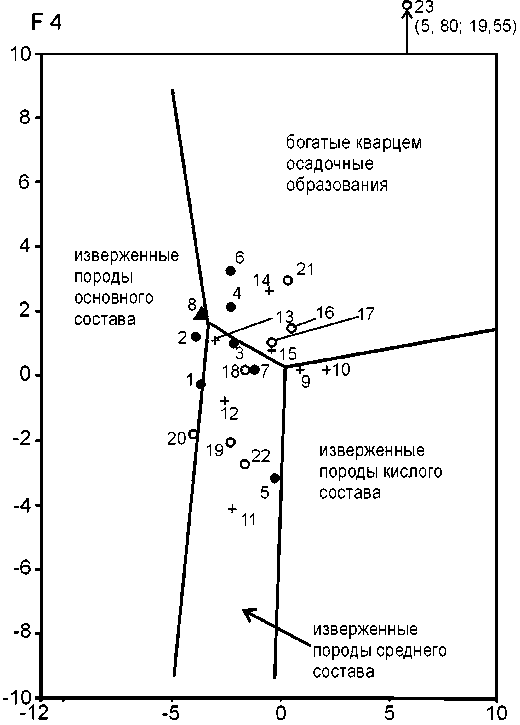

Различия в химическом составе песчаников предполагают различные источники сноса терригенного материала. Для реконструкции состава исходных пород была использована диаграмма F3 — F4 (рис. 3), на которой большинство фигуративных точек расположено в области изверженных пород среднего состава. Также несколько то чек попали в поле изверженных пород основного состава и две точки песчаников сокольнинской свиты — в поле изверженных пород кислого состава. Точка, соответствующая кварциту (№ 23), оказалась вне области построения.

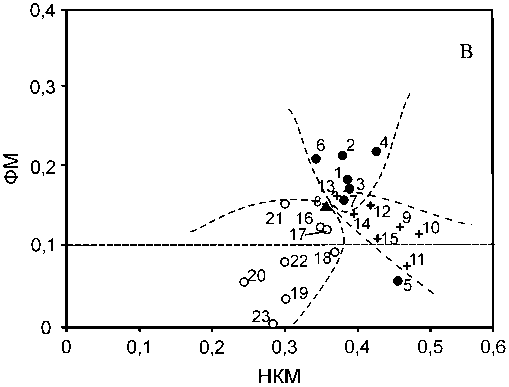

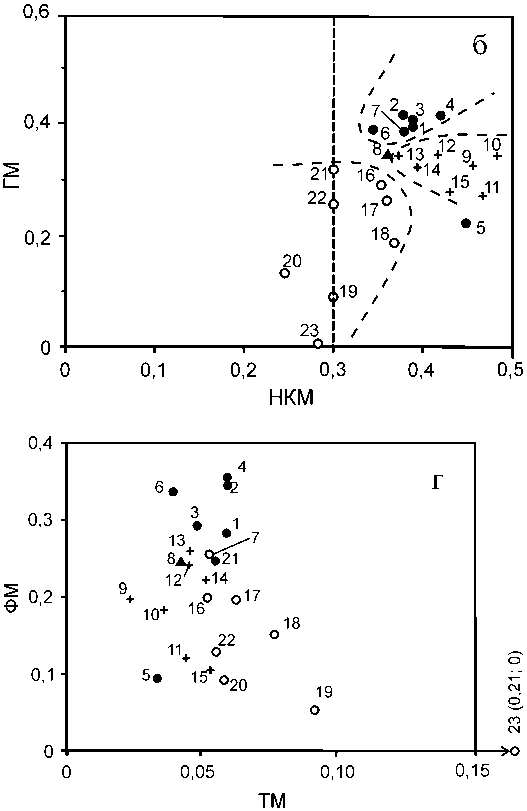

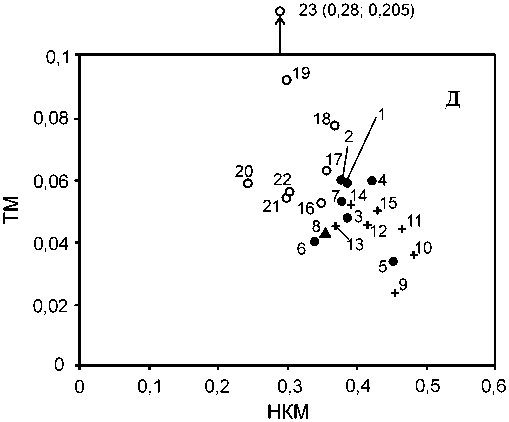

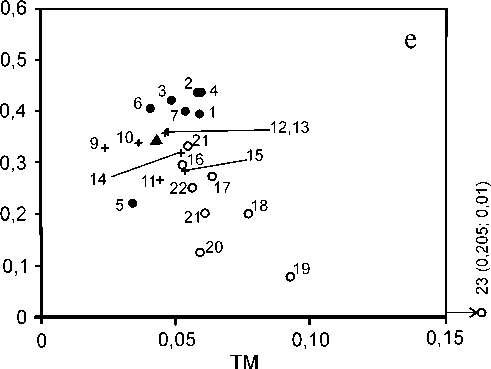

Для наиболее полной характеристики химического состава песчаников и выявления геохимических параметров, характеризующих особенности их происхождения и преобразования, применены модульные диаграммы (рис. 4), введенные в использование Я. Э. Юдовичем и М. П. Кетрис [11].

Для количественной оценки процессов выщелачивания и гидролиза использовался ГМ (гидролизатный модуль) = (Al2O3 + TiO2 + Fe2O3 + FeO + MnO)/SiO2, позволяющий разделять породы, содержащие продукты гидролиза, и породы, в которых преобладает кремнезем (рис. 4, а). По значениям модуля ГМ песчаники характеризуются низкими уровнем зрелости и степенью химического выветривания. Все песчаники средней подсвиты морозовской свиты и верхней подсвиты сокольнинской свиты, попавшие в области нормосиаллитов (нормально-гидролизатных пород) и гипосиаллитов (пониженно-гид-ролизатных пород), содержат от 3.03 до 5.28 мас. % MgO (табл. 1) и являются псевдосиаллитами. По данным

Рис. 2. Классификационные диаграммы: а — K2O—Na2O (по: Петтиджон и др., 1976); б — log(SiO2/Al2O3)—log(Na2O/K2O) (по: Петтиджон и др., 1976); в — A—F (по: Предовский, 1980), где A = Al2O3—(K2O+Na2O+CaO’); CaO’ = CaO—CO2; F = = (Fe2O3+FeO+MgO)/SiO2 (молекулярные количества); г — Si—Al—Fe (по: Moor, Dennen, 1970) (атомные количества); I—IV — породы: I — переходные к туффитам и туффиты; II — малоглинистые; III — глинистые; IV — высокоглинистые. Условные обозначения на рис. 2, а: 1—4 свиты: 1 — хенгурская, нижняя подсвита; 2 — сокольнинская, нижняя подсвита; 3 — морозовская, верхняя подсвита; 4 — морозовская, средняя подсвита. Номера точек соответствуют нумерации образцов в табл. 1

Fig. 2. Classification diagrams: а — K2O vs. Na2O (by Pettidzhon et al., 1976); б — log(SiO2/Al2O3) vs. log(Na2O/K2O) (by Pettidzhon et al., 1976); в — A vs. F (by Predovsky, 1980), where: A = Al2O3-(K2O+Na2O+Ca2O); CaO’ = CaO-CO2; F = (Fe2O3+FeO+MgO)/SiO2 (molecular quantity); г - Si-Al-Fe (by Moor, Dennen, 1970) (atomic quantity); I—IV — rocks: I — the transition to tuffites and tuffites; II — little argillaceous; III — argillaceous; IV — high argillaceous. Legend: 1—4 formation: 1 — hengurskaya; 2 — sokolninskaya; 3 — moro-zovskaya, upper subformation; 4 — morozovskaya, middle subformation. Points numbers correspond to numeration of samples in table 1

Я. Э. Юдовича и М. П. Кетрис, породы с содержанием MgO > 3.0 мас. % в большинстве случаев являются «бази-товыми туффоидами или их прямыми дериватами» [11, с. 49]. На диаграмме F3 — F4 (рис. 3) эти точки расположены в поле песчаников, образовавшихся за счет размыва изверженных пород основного, среднего и кислого составов.

НКМ (модуль нормированной щелочности) = = (N2O+K2O)/Al2O3 — коэфициент Миддлтона [13] — позволяет распознавать примесь в осадочных породах по- левошпатовой пирокластики [11]. Значение НКМ > 0.31 указывает на присутствие в породе калиевого полевого шпата, так как других высококалиевых минералов при изучении шлифов в песчаниках не было обнаружено. Поскольку на величину НКМ кроме полевошпатовой пирокластики влияет присутствие бесщелочных алюмосиликатов, модуль НКМ был использован также в паре с фемическим модулем (ФМ), значения которого (> 0.1) свойственны вулканокластическим грауваккам. Значе-

F3

Рис. 3. Диаграмма F3 — F4 (no: Roser, Korsch, 1986), где F3 = = 3G.638-TiO2/Al2O3— 12.541•Fe2O3oбщ/Al2O3+7.329-MgO/Al2O3 +

+ 12.G31-Na2O/Al2O3 + 35.4G2-K2O/Al2O3 — 6.382; F4

= 56.5-TiO2/Al2O3— 1G.897•Fe2O3oбщ/Al2O3 + 3G.875-MgO/Al2O3 —

- 5.4G4-Na2O/Al2O3 + 11.112•K2O/Al2O3- 3.89. Условные обозначения — см. рис. 2

Fig. 3. F3 vs. F4 diagram (by Roser, Korsch, 1986), where F3 and F4 are mentioned above. Symbols as in Fig. 2

ния ФМ < G.1 имеют точки песчаников хенгурской свиты и по одному образцу песчаников верхней и средней подсвит морозовской свиты. Таким образом, присутствие полевошпатовой пирокластики устанавливается всего в трех образцах песчаников (№ 5, 11 и 18). Близкие значения фемического модуля имеют № 9, 1G, 15, 16, 17. На диаграммах НКМ — ГМ и НКМ — ФМ выделяются области, в которых группируются точки песчаников различного возраста. Наиболее древние песчаники средней подсвиты морозовской свиты характеризуются максимальными значениями ГМ и ФМ и занимают промежуточное положение по щелочности. Песчаники сокольнинской свиты имеют низкие значения модулей ГМ и ФМ и максимально высокие НКМ. Нижнепалеозойские хенгурские песчаники характеризуются наименьшими значениями всех рассматриваемых модулей.

Диаграммы зависимости фемического (ФМ) и гидро-лизатного (ГМ) модулей от титанового (ТМ=TiO2/Al2O3) модуля позволяют судить о составе источников обломочного материала, отражают динамические условия осадконакопления и характер эпигенетических процессов (рис. 4, г, е). По значению титанового модуля большинство песчаников, согласно классификации [11], относятся к нормотитанистому, а единичные образцы песчаников нижней подсвиты хенгурской свиты — к супер- и гипертитанистому хемотипам. Значение титанового модуля нормотитанистых песчаников близко к средним значениям ТМ для песчаных пород палеозоя, а в супер- и гипертитанистых значительно превышает таковые. Высокие значения гидроли-затного модуля (ГМ) для псевдосиаллитов указывают на отсутствие динамической сортировки и обусловлены преимущественно «субстратным» фактором — присутствием туфогенного материала. Повышенная титанистость песчаников нижней подсвиты хенгурской свиты (№ 19 и 23) является, вероятно, следствием накопления тяжелых минералов титана в результате естественного шлихования. Таким образом, использованные модульные диаграммы (рис. 4) позволяют подтвердить туфогенную природу песчаников морозовской и сокольнинской свит.

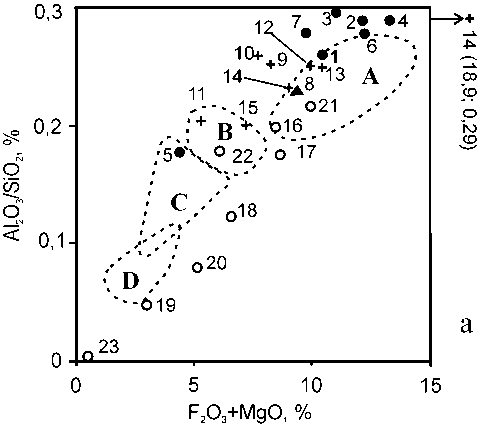

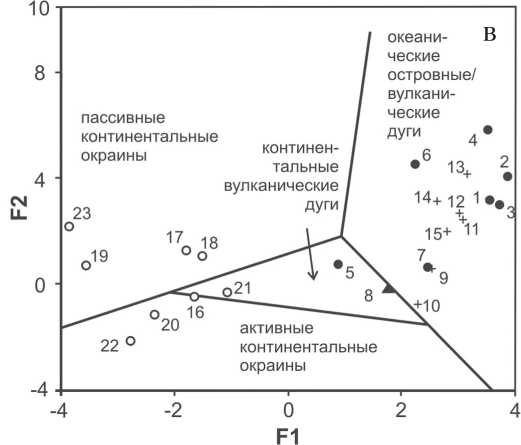

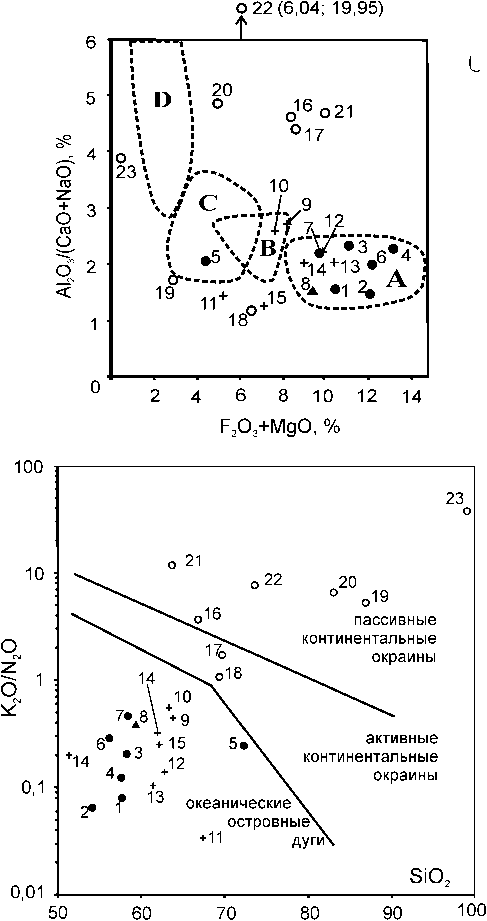

Поскольку состав песчаников зависит от источника сноса, который определяется породными ассоциациями в области эрозии, мы воспользовались диаграммами, с помощью которых были установлены геодинамические обстановки [12, 15] областей питания (рис. 5, а, б) и седиментации (рис. 5, в, г).

На петрохимических диаграммах М. Бхатия [12] (рис. 5, а, б) большая часть песчаников верхней подсвиты морозовской свиты попала в поля пород, образовавшихся в бассейнах, сопряженных с океаническими островными дугами, или расположена рядом с этой областью. Такая картина распределения точек обусловлена тем, что при формировании этих толщ разрушались комплексы, содержащие большое количество вулканогенных пород, образовавшихся на островодужной стадии развития байкалид [3, 4], а основным источником материала была островодужная вул-канокластика. Из песчаников нижней подсвиты хенгурской свиты лишь три образца попали в поля островных дуг на диаграмме Al2O3/SiO2—Fe2O3+MgO (рис. 5, а). На диаграмме Al2O3/(CaO+Na2O)—(Fe2O3+MgO) все фигуративные точки хенгурских песчаников расположены вне стандартных полей, что объясняется низким содержанием в этих породах полевых шпатов — породообразующих минералов-носителей Ca и Na. Можно предположить, что на диаграммах разделяются петрогенные породы первого цикла выветривания и сложенные рециклированным материалом песчаники нижней подсвиты хенгурской свиты.

На диаграммах F1 — F2 и SiO2 — K2O/Na2O (рис. 5, в, г), отражающих геодинамические обстановки бассейнов седиментации, фигуративные точки песчаников морозовской (средней и верхней подсвит) и сокольнинской (нижней подсвиты) свит также соответствуют океанической островной дуге, а песчаники хенгурской свиты (нижней подсвиты) попадают в поля активной и пассивной континентальных окраин. Такое распределение точек обусловлено тем, что для песчаников морозовской и сокольнинской свит характерно преобладание натрия над калием (табл. 1), а в хенгурских песчаниках наблюдается обратная картина, что связано со значительным содержанием в них мусковита (табл. 2). Две точки песчаников морозовской свиты, попавшие в поле бассейнов континентальных вулканических дуг (рис. 5, в), отличаются низкими содержаниями MgO (табл. 1) и относительно высоким содержанием кварца.

Заключение

Различия химических составов песчаников морозовской (средняя и верхняя подсвиты), сокольнинской (нижняя подсвита) и хенгурской (нижняя подсвита) свит позволили установить различия в источниках обломочного материала, геодинамических обстановках осадконакопления. По литохимическим критериям четко обосабливаются две группы, одну из которых составляют высокоглиноземистые и хорошосортированные песчаники хенгурской свиты, вторую — сходные между собой вул-каномиктовые песчаники морозовской и сокольнинской свит.

Областью образования песчаников морозовской и сокольнинской свит были океанические островные дуги, а основным источником обломочного материала — островодужная вулканокластика. Область образования песчаников сокольнинской свиты смещена относительно области образования песчаников морозовской свиты в сторону континентальной окраины, что сопровождалось изменением состава источников питания и ин-

0,6

0,5

0,4

0,3 -■

0,2 -■

0,1-.

суперсиаллиты

нормосиаллиты

...............2| - - гипосиаллиты °

6е 1Фе7*3

J6 +14 ^

20 о

а

22 О у 15 +ii

„ о ° с миосилиты

18 • 5

нормосилиты

суперсилить

0 2 4 6 8 10

Na2O+K2O

Рис. 4. Модульные диаграммы: а — Na2O + K 2 O — ГМ; б — НКМ — ГМ; в — НКМ — ФМ; г — ТМ — ФМ; д — НКМ — ТМ; е — ТМ — ГМ для песчаников (по: Юдович, Кетрис, 2000). Условные обозначения — см. рис. 2

Fig. 4. Modular diagrams: а — Na2O+K2O vs. ОМ; б — NKM vs. ОМ; в — NKM vs. РМ; г — ТМ vs. РМ; д — NKM vs. ТМ; е — ТM vs. ОМ for sandstones (by Yudovich, Ketris, 2000). Symbols as in Pig. 2

тенсивности вулканических процессов, увеличением поступления продуктов размыва сиалических (континентальных) пород. Песчаники морозовской и соколь-нинской свит характеризуются низкой степенью химической зрелости и сортированности. Накопление обломочных толщ сопровождалось поступлениями рыхлого вулканокластического материала, переносившегося воздушным путем непосредственно в бассейн седиментации и смывавшегося со склонов. Количества такого материала в некоторые интервалы времени были настолько значительны, что химический состав песчани ков оказался фактически идентичен составу распространенных в районе вулканитов.

В составе песчаников нижнепалеозойской хенгурс-кой свиты, формирование которых проходило в условиях континентальной окраины, присутствуют обломки магматических пород основного и среднего составов и мета-осадочных пород, в составе цемента этих песчаников преобладает мусковит, а часть плагиоклазов серицитизиро-вана. Относительно высокая для нормальных осадочных пород фемичность и глиноземистость части песчаников хенгурской свиты указывают на присутствие в их составе

Рис. 5. Диаграммы составов песчаников из различных геодинамических обстановок: а — Fe 2 O3 + MgO — Al2O3/SiO2; б — Fe2O3 + + MgO — Al2O3/(CaO+Na2O); в — F1—F2, где F1 = 0.303 — 0.0447-SiO2 — 0.972-TiO 2 + 0.008-Al2O3 — 0.267-Fe 2 O3 + 0.208-FeO — - 3.082-MnO + 0.14-MgO + 0.195-CaO + 0.719*Na2O — 0.032-K 2 O + 7.51-P2O5, F2 = 43.57 — 0.421-SiO2 + 1.988-TiO2 — 0.526-A1 2 O 3 — - 0.551-Fe2O3 — 1.61-FeO + 2.72-MnO + 0.881-MgO — 0.907-CaO — 0.177-Na2O — 1.84-K 2 O + 7.244-P 2 O 5 (а — в по: Bhatia, 1983); г — SiO2 — K2O/Na2O (по: Roser, Korsch, 1986). Пунктирной линией ограничены поля значений геохимических параметров из бассейнов, сопряженных: А — с океаническими островными дугами; В — с континентальными островными дугами; C — с активными континентальными окраинами; D — с пассивными континентальными окраинами. Fe2O3 — суммарное железо в пересчете на Fe2O3. Условные обозначения — см. рис. 2

Fig. 5. Diagrams of sandstone compositions from different geodynamic settings: а — Fe2O3 + MgO — A12O3/SiO2; б — Fe2O3 + MgO — — A12O3/(CaO + Na2O); в — F1—F2, where F1 and F2 were mentioned above (а—в by Bhatia, 1983); г — SiO2 vs. K2O/Na2O (by Roser, Korsch, 1986). Fields values of geochemical parameters of the pools are indicated by the dotted line, coupled with: A — oceanic island arcs; B — with the continental island arcs; C — with the active continental margin; D — with passive continental margins. Fe2O3 — total iron calculated as Fe2O3. Symbols as in Fig. 2

б

г

обломков пород, подвергшихся химическому выветриванию в результате перерыва, предшествовавшего накоплению этих песчаников, и позволяют считать такие песчаники перспективным объектом при поисках древних метаморфизованных россыпей.

Список литературы Вещественный состав и условия образования верхнепротерозойских и верхнекембрийско-нижнеордовикских песчаников Северо-Западного Пай-Хоя

- Дембовский Б. Я., Дембовская З. П., Клюжина М. Л. и др. Новые данные по стратиграфии верхнего протерозоя и нижнего палеозоя западного склона севера Урала: Препринт. Свердловск: Изд-во УрО АН СССР, 1988. С. 63.

- Канева Т. А. Геохимическая характеристика пород морозовской свиты (RF3ms) Пай-Хоя // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVI Геологического съезда Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2014. Т. II. С. 301-304.

- Кузнецов Н. Б., Соболева А. А., Удоратина О. В. и др. Доуральская тектоническая эволюция северо-восточного и восточного обрамления Восточно-Европейской платформы. Статья 1. Протоуралиды, тиманиды и доордовикские гранитоидные вулкано-плутонические ассоциации севера Урала и Тимано-Печорского региона // Литосфера. 2006. № 4. С. 3-22.

- То же. Статья 2. Позднедокембрийско-кембрийская коллизия Балтики и Арктиды // Литосфера. 2007. № 1. С. 32-45.

- Маслов М. А., Шляхова Х. Т. Стратиграфия доордовикских метаморфических образований Пай-Хоя // Стратиграфия и литология докембрия и нижнего палеозоя Урала. Свердловск, 1972. С. 55-67. (Труды Ин-та геологии и геохимии УНЦ АН СССР. Вып. 91).