Ветроэнергетика как фактор устойчивости региональных экономических систем

Автор: Двас Григорий Викторович, Цыплакова Елена Германовна, Никифоров Роман Романович

Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 6, 2023 года.

Бесплатный доступ

Достижение целей устойчивого развития предполагает доступ для всех к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии к 2030 г. Для реализации этой стратегии необходимы дешевые и безопасные способы производства энергии, которую можно будет получать на постоянной основе и без вреда для окружающей среды и здоровья населения. Таким образом, традиционные виды энергии должны уйти в прошлое, уступив развитию альтернативных источников энергии, поскольку важным фактором является не только углеродная нейтральность, но и сохранение окружающей природной среды при получении энергии. В связи с этим интерес представляет ветроэнергетика, так как стоимость энергии ветра стремительно сокращается, а способы получения энергии становятся все доступнее благодаря новым технологиям. Однако сегодня ветроэнергетика практически не участвует в энергосистеме страны, да и доля российского ветроэнергетического рынка составляет менее 1 % мирового рынка. Это объясняется изобилием ископаемых энергоресурсов, обеспечивающим стране экономическую и энергетическую безопасность. Вместе с тем представляется весьма вероятным, что для России с учетом огромного природно-климатического и ландшафтного разнообразия ее регионов эффективным может оказаться организационно-технологический и юридический опыт развития ветроэнергетики в отдельных регионах Дании, добившейся наибольшего прогресса в этой области и имеющей выдающийся опыт в достижении целей устойчивого развития.

Концепция устойчивого развития, цели устойчивого развития, энергетический кризис, альтернативные источники энергии, устойчивая энергетика, ветроэнергетика, региональные экологические проблемы, глобальные экологические проблемы, экологическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/149142719

IDR: 149142719 | УДК: 332.13 | DOI: 10.24158/pep.2023.6.12

Текст научной статьи Ветроэнергетика как фактор устойчивости региональных экономических систем

Сегодня, в условиях нарастающего энергетического кризиса, использование доступных, экологичных, возобновляемых и недорогих источников энергии является актуальным. Главная энергетическая проблема сейчас – обеспечение увеличивающегося количества людей топливом и энергией как в настоящее время, так и в будущем. Спрос на энергию будет только возрастать, особенно с учетом прогнозируемой прибавки населения в 3 млрд к 2050 г., а энергопроизводители все с большим трудом будут его удовлетворять. В результате повышения объемов энергопотребления неизбежно увеличивается нагрузка на окружающую среду. Сегодня особую озабоченность вызывают парниковый эффект, глобальное потепление климата, кислотные осадки, накопление отходов, загрязнение водной среды и последствия сооружения гидроэлектростанций. Региональные и глобальные экологические проблемы ставят под вопрос существование самого человечества.

Следовательно, необходима стратегия, которая, с одной стороны, удовлетворяла бы потребности человеческого сообщества в энергии, с другой – сохраняла качество окружающей среды и соответствовала требованиям экологической безопасности. Таковой сегодня выступает концепция устойчивого развития, в рамках которой сформулированы цели дальнейшей энергетической стратегии для всего мирового сообщества. Данная стратегия предусматривает гармоничное и взаимовыгодное развитие человека и природы, включает различные культурные, экономические, социальные направления и защиту окружающей среды в целях удовлетворения потребностей существующих и будущих поколений людей.

В Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, принятой Конференцией ООН в 1992 г., описаны четыре ключевых элемента устойчивости в отношении энергии 1 . Это способность увеличивать поставки энергии для удовлетворения возрастающих потребностей человека, энергоэффективность, общественное здравоохранение и безопасность, а также защита биосферы и предотвращение локализованных форм загрязнения.

Трансформация энергетического баланса в контексте устойчивого развития направлена на уменьшение доли ископаемых источников энергии, а также углеродного следа при производстве энергии. При этом энергия должна становиться более доступной, дешевой, безопасной и экологически чистой. Должны быть приняты меры по снижению интенсивности потребления за счет повышения энергоэффективности и децентрализации энергосистем. Достижение целей устойчивого развития предполагает доступ для всех к недорогой, надежной, устойчивой и современной энергии к 2030 г. 2

Для реализации этой стратегии необходимы дешевые и безопасные способы производства энергии, которую можно получать на постоянной основе без вреда для окружающей среды и здоровья населения. Таким образом, традиционные виды энергии должны уйти в прошлое, уступив развитию альтернативных источников энергии, так как важным фактором является не только углеродная нейтральность, но и сохранение окружающей природной среды при получении энергии (Проскурякова, Ермоленко, 2017).

В связи с этим сегодня многими странами большое внимание уделяется развитию альтернативных источников энергии, самыми перспективными видами которых становятся ветроэнергетика, солнечная энергетика и водородная энергетика. Наибольший интерес представляет ветроэнергетика, так как стоимость энергии ветра стремительно снижается, а способы получения энергии становятся все доступнее благодаря новым технологиям. Выделяют следующие преимущества ветроэнергетики по сравнению с традиционными источниками энергии: неисчерпаемость, доступность, распространенность, отсутствие затрат топлива и вредных выбросов (Головко и др., 2022; Никонов, 2020; Соломенцев и др., 2011). Кроме того, считается, что ветроэнергетика – экологически чистое производство энергии, без вреда человеку, окружающей среде и земным недрам. Ветроэнергетика – это решение и социальных задач, например способ борьбы с безработицей и обеспечения электричеством населения труднодоступных районов 3 .

Сегодня ветроэнергетика является одной из самых быстрорастущих отраслей энергетики, которая достигнет около 15 % от мирового потребления энергии к 2040 г. Самыми крупными по- требителями ветровой электроэнергии являются США и Китай. В 2020 г. доля ветроэнергетического рынка этих стран на мировом рынке увеличилась на 15 и 76 % соответственно, и они продолжают наращивать ветроэнергетический потенциал1.

Лидировать на рынке возобновляемых источников энергии продолжает Европейский союз. По данным WindEurope, в 2019 г. в Дании было произведено 48 % ветровой электроэнергии, Ирландии – 33, Португалии – 27, Германии – 26, Испании – 21, в ЕС в целом – 15 %. Ожидается, что к 2040 г. доля возобновляемых источников энергии на энергетическом рынке ЕС превысит 50 % 2 . В аспекте повышения абсолютных показателей возобновляемых источников энергии преобладает развивающийся мир: на Китай, Индию и другие страны Азии приходится почти половина объемов увеличения мирового производства возобновляемой энергии 3 .

Несмотря на явные успехи некоторых стран в развитии возобновимой энергетики, Россия пока не торопится войти в число крупных ветроэнергетических государств. Однако именно Россия стала первой в развитии ветроэнергетики. Уже в 1920-х гг. разрабатывались первые ветроэлектростанции и ветряки для сельского хозяйства, а в 1930-е гг. страна имела первый в мире научно-исследовательский центр энергии ветра. В 1931 г. в СССР около г. Балаклава (Крым) была построена опытная ветроэлектрическая установка (ВЭУ) д-30, имевшая ветроколесо диаметром 30 м и асинхронный генератор мощностью 400 кВт. На тот момент в мире не существовало подобных аналогов. После энергетического кризиса 1973 г. для экономии топливно-энергетических ресурсов в СССР была принята государственная программа развития ветроэнергетики, которая начала успешно реализовываться с 80-х гг., при полном государственном финансировании (Фильчакина, Паняев, 2019). Тем не менее в результате политических, социальных событий и перемен 1990-х г., а также за счет низких цен на традиционные источники энергии, которыми богата наша страна, развитие ветроэнергетики в России было отодвинуто на второй план, а потом и прервано на долгие годы 4 .

Сегодня ветроэнергетика практически не участвует в энергобалансе страны и составляет всего 0,40 % мощности всей энергосистемы и 0,13 % генерации. На мировом ветроэнергетическом рынке доля России также скромна и равна менее 1 %. Это объясняется изобилием ископаемых энергоресурсов (второе место в мире по совокупным объемам доказанных запасов угля и природного газа и шестое – по запасам сырой нефти), обеспечивающим стране экономическую и энергетическую безопасность. В 2022 г. мощность ветроэнергетики достигала 2 218 МВт. Суммарная мощность ветроэлектростанций в России на 1 января 2023 г. насчитывала 2108 МВт, а выработка энергии за 2022 г. составила 5,5 млрд кВт∙ч (0,5 % от всей выработки). Около 30 % экономического потенциала российской ветроэнергетики расположено на Дальнем Востоке, 14 – в Северном экономическом районе, около 16 % – в Западной и Восточной Сибири. Таким образом, Россия сегодня является практически единственной крупной страной, которая только начинает развивать ветроэнергетику, имея для этого огромный потенциал.

Вместе с тем представляется весьма вероятным, что для России с учетом огромного природно-климатического и ландшафтного разнообразия регионов эффективным может оказаться организационно-технологический и юридический опыт развития ветроэнергетики в отдельных регионах Дании, добившейся наибольшего прогресса в этой области и имеющей выдающийся опыт в сфере достижения целей устойчивого развития через механизм развития ветроэнергетики.

Дополнительным аргументом выбора Дании в качестве модели для построения прогнозных оценок развития ветроэнергетики в России является тот факт, что практически все ветропарки Дании расположены в прибрежной зоне, т. е. из всех стран с развитой ветроэнергетикой она имеет наибольший опыт эксплуатации именно прибрежных и оффшорных – вынесенных в морскую акваторию – ветропарков, потенциально представляющих наибольший интерес для российских регионов, совокупная протяженность береговой линии которых превышает 60 тыс. км, включая труднодоступные для строительства как других источников энергии, так и магистральных линий электропередач, например побережье Северного Ледовитого океана протяженностью почти 40 тыс. км. В некоторых регионах России строительство ветряков действительно оправданно – вблизи арктического и тихоокеанского побережья, между Черным и Каспийским морями, на Балтике, а также в горных регионах вроде Алтая, т. е. в местах, где есть сильные и устойчивые ветра. Перспективны ветряки в слабо заселенных местах, где нерентабельно строить крупные традиционные электростанции. При этом внутренние территории европейской части России для вет- ряков по-прежнему подходят плохо.

Исходя из изложенного, цель представленной работы – выявить основные механизмы и параметры влияния ветроэнергетики на устойчивое развитие Дании и ее регионов, а также оценить возможность адаптации этих механизмов для устойчивого развития региональных экономических систем в России.

Дания имеет богатую историю энергетической трансформации, которая привела к преимущественному использованию альтернативной энергетики. Существенные перемены в области сокращения использования ископаемых источников энергии предопределили реформы в энергетической политике, ориентированные на концепцию устойчивого развития, активно внедряемую с конца XX в. Эта концепция стала неотъемлемой частью энергетической стратегии развития Дании.

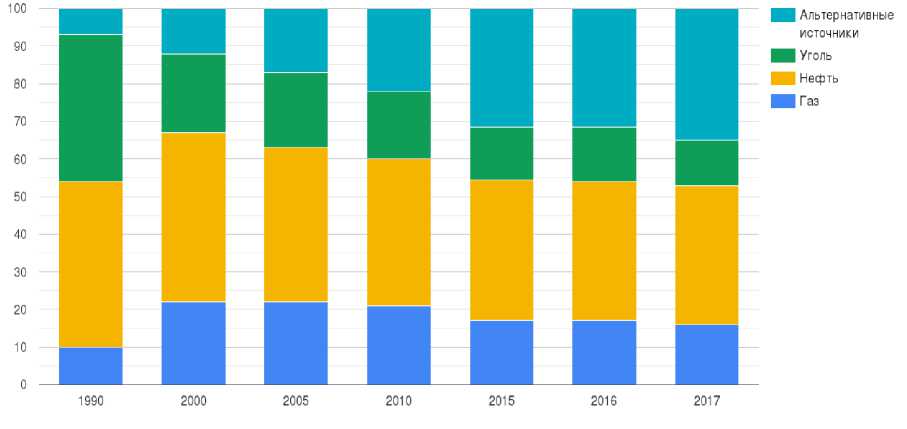

Развитие альтернативных источников энергии было настолько стремительным, что к 2017 г. их доля в совокупном потреблении энергии превысила 30 % (рисунок 1). Столь значительные результаты были достигнуты с использованием таких источников энергии, как ветровая, солнечная, геотермальная, а также с помощью биоэнергетики 1 .

Рисунок 1 - Потребление энергии в Дании по типу источника в 1990-2017 гг., %

Дания определила дальнейшую энергетическую стратегию, которая должна соответствовать концепции устойчивого развития. В результате была разработана новая стратегия «Энергетическое соглашение», которая предусматривает развитие до 2030 г. Ожидается, что к этому времени доля альтернативных источников в совокупном потреблении энергии достигнет 54 %, т. е. Дания будет соответствовать прогнозам развития в ЕС, которые предполагают долю альтернативных источников около 50 % от совокупного потребления 2 .

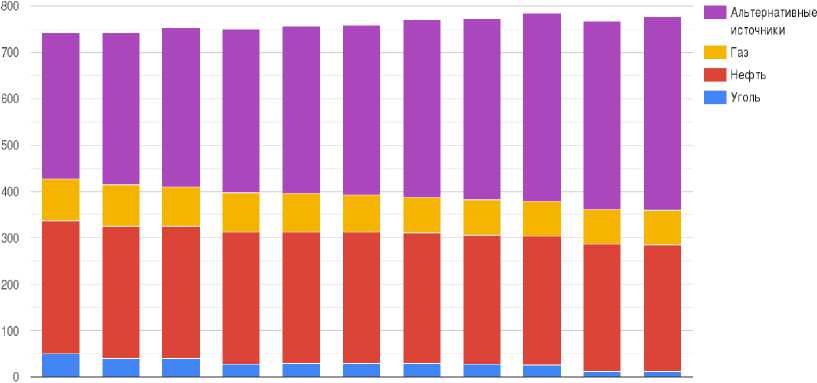

Дания отдала приоритет развитию ветроэнергетики благодаря особенностям своего географического положения. Страна омывается мелководными Балтийским и Северным морями, и ветряки, расположенные в прибрежной зоне или вынесенные в морскую акваторию, не занимают место на суше. Приблизительно 50 % потребности в электроэнергии государство покрывает за счет этих ветряных электростанций. Использование энергии ветра в Дании значительно превышает тенденции устойчивого развития. В 2020 г. она достигла 8–9 % от совокупного потребления, а за 10 лет этот показатель должен возрасти в 2 раза. Дания стремится к 2050 г. создать энергетическую систему, свободную от всей ископаемой энергии (рисунок 2).

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Рисунок 2 – Прогноз совокупного потребления энергии в Дании по типам источников энергии в 2020–2030 гг., ПДж

Сформированная в Дании энергетическая стратегия поможет достичь цели устойчивого развития в секторе энергетики и полностью отказаться от ископаемых источников в 2030 г. и стать углеродно нейтральной к 2050 г. Политическая и финансовая поддержка на уровне государства и ЕС позволила сделать переход на ветроэнергетику, не увеличивая стоимость электроэнергии, и сыграла важную роль в популяризации этого вида на всей территории страны.

Поддержка ветроэнергетики в Евросоюзе осуществлялась путем нескольких мер, краткое описание которых приведено далее.

– Входные тарифы предлагают долгосрочное соглашение о покупке возобновляемой электроэнергии. Преимущественно устанавливаются на ранних этапах развития ветроэнергетики в стране.

– Льготные премиум-тарифы определяются путем рыночных механизмов, но за каждую единицу произведенной энергии выплачивается надбавка в дополнение к доходам от продажи на рынке электроэнергии.

– Тендеры. Согласно процедуре, компании подают заявки на конкурс за счет предоставления победителю вознаграждений, установленных в рамках конкурса. Победителя выбирают с учетом технических и экономических преимуществ.

– Налоговые послабления и привилегии. Дополнительный уровень поддержки, обеспечиваемый за счет освобождения производителей возобновляемой энергии от уплаты определенных налогов.

– Инвестиционные гранты – инструмент поддержки, используемый для стимулирования определенных технологий на ранней стадии разработки.

– Финансовые стимулы. Система продвижения проектов путем предложения кредитов с процентной ставкой ниже рыночной. Поддержка также может заключаться в предоставлении более длительных периодов оплаты без выплаты процентов.

– Квоты и зеленые сертификаты. Этот метод поддержки существует ради достижения определенной доли выработки электроэнергии источниками. Квоты устанавливаются национальными, региональными или местными органами власти и, как правило, со временем увеличиваются для поддержки развития ВИЭ. Зеленые сертификаты приобретаются компаниями для выполнения обязательств по выполнению своей квоты по возобновляемым источникам. Выручка от проданных сертификатов идет на покрытие затрат на стимулирование выработки энергии из возобновляемых источников 1 .

В этих условиях жизненно важную роль играла нормативно-правовая база, история и эволюция которой для ветроэнергетики Дании имела несколько фаз развития. Было введено шесть энергетических планов, в соответствии с которыми она стала первой страной в Европе, которая ввела крупные субсидии для своей зарождающейся ветроэнергетики, включая систему льготных тарифов. Промышленность также получила значительные субсидии на исследования и разработки в 1970–1980-х гг.

Дания первой применила систему экологического налогообложения, введя с 1980-х гг. ряд налогов на первичную энергию. Данные налоги были разработаны, в частности, для сокращения загрязнения атмосферного воздуха и выбросов углекислого газа, поощрения применения возобновляемых источников энергии. Экологическое налогообложение, отсутствие штрафов за нестабильность выработки электроэнергии (а это одна из проблем ветроэнергетики) и государственные дотации – все это стимулировало развитие ветроэнергетики, которая стала одним из самых распространенных видов возобновляемой энергии в Дании. В то же время ветроэнергетика выступила одной из самых конкурентоспособных с точки зрения энергетических технологий 1 .

Таким образом, государственная политика поддержки альтернативной энергетики в Евросоюзе и Дании стали стимулом увеличения доли ветроэнергетики в совокупном потреблении энергии. Благодаря государственной поддержке альтернативной энергетики ветроэнергетика развивается и в других странах, например в Китае введен льготный тариф Feed-in Tariff, а в США применяются налоговые кредиты Production Tax Credit и государственная поддержка развития технологий в области альтернативной энергетики.

Несмотря на здоровый скептицизм в отношении «зеленого тоталитаризма» на Западе, в России также развивается зеленая энергетика. В частности, за пару лет ветроэнергетика перешла от практически нулевых значений до более или менее заметных в масштабах страны. Сегодня отечественный рынок ветроэнергетики активно развивается, имея хороший потенциал для роста. Так, «планируемый объем ветровых проектов в РФ на горизонте до 2035 г. составляет 3,2 ГВт, примерно во столько же оценивается добровольный спрос на энергию ветра» 2 . Российские ветроустановки представляют интерес для международного рынка, в частности для Вьетнама, Индии, стран Средней Азии и Закавказья.

В России также разработаны механизмы государственной поддержки альтернативной энергетики, основанные на продаже мощности генерирующих объектов по договорам поставки мощности (ДПМ) на оптовый рынок. Приоритет отдается энергии ветра, на втором месте – энергия солнца. Механизм поддержки заключается в проведении конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству таких генерирующих объектов и заключении в отношении отобранных проектов ДПМ. Проекты отбираются раз в год и на 5 лет вперед. Общий объем поддержки составляет 3350 МВт и предусматривает ввод около 500 МВт ветропарков ежегодно, что явно недостаточно и не способно привлечь на ветроэнергетический рынок новых участников. Для укрепления ветроэнергетического рынка в России необходим ввод не менее 1000–1500 МВт вет-ропарков ежегодно до 2035 г.

В связи с этим, учитывая мировую тенденцию сокращения спроса на ископаемые виды энергии, усиление влияния зеленой экономики и зеленой энергетики, а также для достижения целей устойчивого развития России необходимо развивать собственную нормативно-правовую базу в поддержку альтернативных источников энергии и научных разработок в этой сфере, анализируя и используя опыт зарубежных стран, в том числе Дании, особенно в части развития оффшорных ветропарков и микрогенерации, позволяющей гражданам самостоятельно обеспечивать жилые дома электроэнергией и поставлять ее излишки в сеть. Конкурсная модель отбора проектов, напоминающая российскую, сегодня уже признана лучшей в мире 3 , и в мировой практике намечается постепенный отказ от экономических механизмов поддержки ветроэнергетики. России нужно разрабатывать инструменты поощрения использования возобновляемой энергетики, развития микрогенерации, снижения стоимости выработки киловатт-часа, а также органично встраивать объекты зеленой генерации в энергетическую систему страны.

Однако имеется и негативный опыт других стран в области использования ветроэнергетики: она может разрушать энергосистемы, делать промышленность неконкурентоспособной, вредить окружающей природной среде, уничтожая сотни птиц и насекомых, негативно влиять на здоровье человека. Поэтому поддержка науки и тщательное изучение последствий внедрения ветряков особенно важны. Негативные, а в некоторых местах и катастрофические, последствия применения гидроэлектростанций уже имеются.

Однако потенциал, которым обладает ветроэнергетика, в аспектах создания устойчивости региональных экономических систем, значительной финансовой экономии, недоступной при ис- пользовании традиционных источниках энергии, экологической чистоты, экологической безопасности, создания новых рабочих мест, возможности обеспечения электроэнергией самых удаленных территорий страны, инвестиционной привлекательности, разработки направления экспорта как оборудования, так и электроэнергии является ее наиболее значимым преимуществом.

Список литературы Ветроэнергетика как фактор устойчивости региональных экономических систем

- Головко М.В., Сетраков А.Н., Томилин С.А. Развитие ветроэнергетики в контексте целей устойчивого развития // Глобальная ядерная безопасность. 2022. № 2 (43). С. 68-78.

- Никонов И.А. Эффективность и выгодность развития ветроэнергетики на севере России // Молодой ученый. 2020. № 36 (326). С. 17-20.

- Проскурякова Л.Н., Ермоленко Г.В. Возобновляемая энергетика 2030: глобальные вызовы и долгосрочные тенденции инновационного развития. М., 2017. 95 с.

- Соломенцев К.Ю., Белый О.Ю., Севостьянова Е.П. (2011) Организационно-экономические проблемы и перспективы развития ветроэнергетики в России // Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Сер.: Социально-экономические науки. 2011. № 2. С. 104-111.

- Фильчакина И.Н., Паняев С.А. Ресурсы и перспективы развития ветровой энергетики в России // Проблемы энергосбережения в промышленном и жилищно-коммунальном комплексах: сб. ст. XX Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Т.И. Королёвой. Пенза, 2019. С. 176-180.