Въездные сооружения летописного города Снепорода

Автор: Моргунов Ю.Ю.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 226, 2012 года.

Бесплатный доступ

Раскопки города Снепорода, упомянутого в русских хрониках, показали, что его вход в диагональное сооружение был восстановлен три раза, но основные детали были сохранены. Во-первых, входная конструкция расположена на 45 ° по отношению к оси оборонительных стен; во-вторых, входной коридор выровнен двумя рядами массивных каркасов, заполненных землей. Самый ранний вход в третью четверть 11-го века. состоял из глубокого прохода к башнеобразным воротам, за которым следовала специальная яма, пересеченная съемным мостом, который первоначально опирался на полюса. На рубеже 12 и 13 вв. Яма была заполнена, в то время как конструкция входа была улучшена благодаря глубокому изгибу южной стены входного коридора и снабжена бревенчатой башней квадратного плана. Подобные входные конструкции известны из позднего римского периода, их ранние эквиваленты появились на Руси с конца 10 в.

Снепород, въезд, ворота, коридор, мост, ров, вал, городни, забутовки, башня, овраг

Короткий адрес: https://sciup.org/14328458

IDR: 14328458

Текст научной статьи Въездные сооружения летописного города Снепорода

Въездные устройства – это комплексные сооружения, состоящие из проезда (проема в крепостной стене), ворот и моста через ров. Это наиболее уязвимое звено оборонительного комплекса, которое должно было быть неприступным в случае осады и удобным для использования в мирное время. Отсюда понятно, почему изучение остатков этих сооружений всегда привлекало внимание исследователей. Но их раскопки не всегда были результативными, поскольку обычно они разрушались в результате более позднего производственного или бытового использования городищ.

Это хорошо иллюстрируется на примере летописного г. Снепорода, возведение которого археологически датируется третьей четвертью ХІ в. На его городище, в соответствии с изменением хозяйственных нужд, противолежащая въезду часть рва была засыпана, разрыв между валами сначала углубляли и расширяли, потом перегораживали земляным гребнем, а затем и глубокой траншеей. В итоге въезд приобрел очертания фронтального типа, не характерного для домонгольской фортификации. Поэтому перед раскопками шурфовкой устанавливались степень сохранности древних остатков и объемы насыпного балласта, производилась расчистка последнего при помощи техники, а затем был заложен раскоп, развернутый под углом 45° к сторонам света, т. е. параллельно оси прилегавших к въезду валов.

Исследования показали, что защитный комплекс трижды перестраивали, но сохраняли его принципиальные особенности1. Это – разворот въездных го-родней на 45° по отношению к оси прилегающих стен, что придавало проходу диагональный строй, и обрамление его рядами особо массивных (и так же развернутых) засыпных городней. Ось проезда продолжала и улица, диагонально следовавшая через прилегавшее открытое поселение.

В процессе строительства на лицевой стороне первоначального сооружения сначала были расчищены предшествующие культурные напластования, а верхние части ям плотно забивали суглинком. В одну из таких забутовок был врыт лошадиный череп – закладная жертва, лицевой частью обращенный к полю. Внешний ряд въездных городней устанавливали в котлованы, прорезавшие и предматериковый слой.

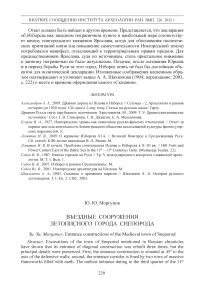

От городней сохранились лишь следы их засыпки материковым суглинком с примесью предшествующего культурного слоя (остатки срубов лучше сохрани- лись лишь в торцах прилегавших к въезду валов). Размеры подпрямоугольных забутовок колебались в пределах от 1,8 × 2,4–3,2 до 2,1 × 2,6–2,8 м (рис. 1). С поправкой на плохую сохранность срубов, их параметры были близки к метрическим эквивалентам древних саженей: морской (1,84 м), косой (2,16 м) и великой (2,49 м), а также полутора морской (2,76 м) и косой (3,24 м) саженей. Им соответствовали и другие элементы въезда; подобное наблюдалось и при раскопках укреплений форпоста Сампсониев Остров на Средней Суле (Моргунов, 2003. С. 51, 54).

Проезд представлял собой диагонально сужающийся от 3,7 до 3 м коридор глубиной 5,5 м, ограниченный двойными рядами городней: это сооружение было более прочным, нежели защищавшая периметр площадки односрубная крепостная стена. Очевидно, отмеченное выше разнообразие величин срубов и отклонение отдельных городней от прямоугольной формы диктовались необходимостью придания предвъездному пространству тактически обоснованного сужения воротного коридора.

Восточным торцом коридор упирался в башнеобразное воротное устройство прямоугольной в плане формы (5 × 3,7 м): оно было возведено в неглубокой материковой выемке из бревен диаметром более 0,4 м, опущенных в материк на 0,2 м. Его основание было плотно затрамбовано более ранним культурным слоем. Тыловая сторона воротной башни опиралась на заплывший грунтом край древнего оврага.

Для устройства второй линии обороны за воротами в заполнении древнего оврага был выкопан округлый в плане котлован, отделивший въезд от площадки крепости. Его ширина по верху – 11,8 м, по дну – 8 м, глубина – до 2,4 м. Поверх придонных затеков прослежена углистая полоса шириной до 3 м: очевидно, это остатки полотнища внутреннего моста. На противоположной стороне котлована эта полоса заканчивалась у подножия склона, в котором были вырезаны две ступеньки с округлыми ямами диаметром и глубиной 0,5 м с древесным тленом от столбов несколько меньшего диаметра – остатков крайних мостовых опор. Западный склон котлована был засыпан слоем пожарища с обгоревшими бревнами – остатками въездной башни, сброшенными вниз при реконструкции укреплений.

В целом оборонительная роль первоначального въездного комплекса реконструируется следующим образом: осаждающие сначала попадали в сужавшийся коридор, упиравшийся в проездную башню, где с заборол они подвергались ударам с трех сторон. A внутри крепости нападающих ожидали котлован с разобранным полотнищем моста и новый дождь стрел.

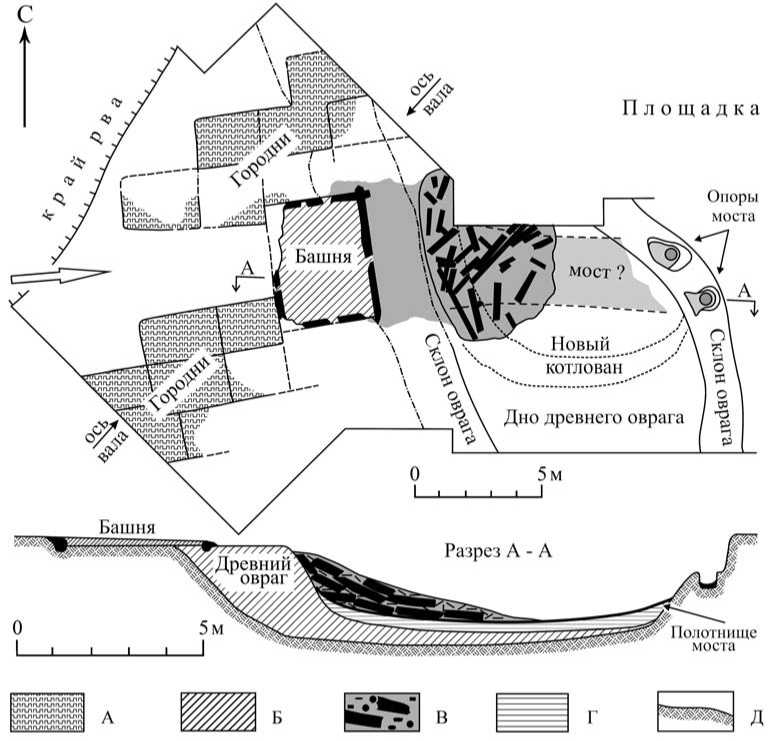

Материалы, связанные с первоначальным въездом, немногочисленны. Часть находок вместе с предшествующим культурным слоем попала в засыпку срубов: наиболее поздняя керамика датируется серединой – второй половиной XI в. Стратиграфически ко времени возведения въезда ближе развал сосуда конца ХІ в., обнаруженный в синхронной строительству забутовке воронки более ранней ямы (рис. 2, А ). Этой датировке не противоречит шиферное пряслице с отверстием диаметром 9 мм: подобные бытовали во второй половине XI – первой половине XII в. ( Розенфельдт , 1964. С. 223).

Большинство артефактов второй группы, обнаруженных в основании въездной башни и среди ее руин в котловане, фрагментировано и подвергалось

Рис. 1. План и разрез остатков первоначального въезда

Условные обозначения: A – забутовка городней; Б – забутовка башни и древние затеки в ложе оврага; В – обгоревшее дерево и зола; Г – суглинистые затеки на дне котлована; Д – материк воздействию огня. Среди них определяются обломки серпа, костяного двустороннего гребня, жерновов из туфа и венчики от бронзовых котлов большого диаметра. Там же обнаружены кольцо из трубчатой кости, оселок, железное ботало, нож, свернутая в пучок железная лента прямоугольного сечения и обломок узколезвийного боевого топорика весом 165 г. Утрата обуха затрудняет его датировку: вероятно, он относился к типам I или III, которые датируются X–XI вв. (Кирпичников, 1966. С. 33–36). Лучшей сохранностью отличается железная пятиугольная подпружная пряжка с вогнутыми боковинами, относящаяся к тому же периоду (Федоров-Давыдов, 1966. С. 44, 46). Обломки посуды датируются концом ХІ – началом ХІІ в. – вероятно, это время гибели въездного сооружения (рис. 2, Б).

Рис. 2. Находки, полученные в результате раскопок въезда

А – керамика из засыпки городней первого строительного периода; Б – находки из руин воротной башни; В – керамика из культурного слоя, прилегавшего к южной стене позднейшего въезда; Г – материалы верхней части западного сектора заполнения котлована

В целом многие элементы первоначального въезда Снепорода типичны для аналогичных сооружений домонгольского времени.

Примером этого служат памятники, содержащие рыхлые предшествующие напластования. В таких случаях нередко основания въездных и стеновых город-ней углубляли до плотных материковых пород. Это известно по раскопкам Лю-беча, Ходорова, Святополча, Заречья и Витичева ( Рыбаков , 1960. С. 31; Плетнева, Макарова , 1965. С. 57; Кучера , 1966. С. 203–205; 1999. С. 71; Древнерусские поселения… 1984. С. 63).

Типичен и диагональный строй въезда: ось подхода противника к воротам, расположенная под углом к линии стен, удлиняла его путь и время нахождения под огнем защитников крепости. На это обращал внимание еще римский военный инженер Витрувий. Он рекомендовал при устройстве въездов «изловчиться так, чтобы дорога к воротам шла не прямо к ним, а с левой стороны, ибо раз это будет достигнуто, тогда правый бок у наступающих, т. е. именно который не будет прикрыт щитом, окажется в непосредственной близости к стене» ( Витрувий , 1936. С. 35).

Не являются исключением и сужающиеся предвъездные коридоры: в каменном воплощении ими снабжены остатки ворот Киева, Владимира и Переяславля. Срубный коридор длиной более 15 м изучен на городище Заречье ( Рыбаков , 1965. С. 127). Известны они и на городищах Волжской Болгарии ( Губайдуллин , 2002. С. 45). A на городище летописной Ушицы и в Судовой Вишне аналогичные коридоры устраивали из двух рядов частоколов ( Ратич , 1964. С. 126; Кучера, Горишний , 1983. С. 67).

Меньше аналогий известно для въездных башен: в процессе разрушения их деформированные элементы беспорядочно обваливались на нижележащие конструкции. A со временем их остатки быстрее уничтожались под воздействием времени и хозяйственной деятельности человека, поскольку размещались ближе к дневной поверхности.

В общих чертах проезды, перекрытые башнеобразными сооружениями, можно представить как следствие усовершенствования простейших воротных конструкций, объединившего в единый защитный комплекс три составные части, первоначально применявшиеся раздельно. Первой являлся въездной коридор, в котором замена ранних частоколов на срубно-засыпные городни многократно увеличивала прочность сооружения, его высоту и позволяла обустроить его забо-ролами. Вторым элементом являлось сплошное перекрытие воротного проема – превращение его в своеобразный туннель. Вероятно, такой вид имели каменные въезды эстонских городищ, где прослеживались столбовые опоры перекрытия ( Тыниссон , 1988. С. 10). A проделанные в перекрытии амбразуры, известные во въездных башнях Западной Европы, позволяли в упор расстреливать противника на всем пути его следования на крепостную площадку ( Toy , 1955. P. 120).

Aрхеологически следами въездной башни в литературе эталонно признается известный по раскопкам Судовой Вишни завал глинистых субструкций, камней и обгоревших балок, прослеженный поверх воротного проема-коридора (Ратич, 1964. С. 126). На городище X в. Ревно 1Б воротный проем размещался в разрыве между стеновыми срубами и входил в состав возведенной на каменном основании мощной башенной клети размерами 6 × 4 м. Расчистка ее руин, состоявших из строительного мусора, обмазки и сгоревшего дерева, показала, что башня перекрывалась обмазанным глиной бревенчатым накатом. A вышележащий боевой ход был замощен слоем плоских камней (Тимощук, 1982. С. 42).

К сожалению, сохранившиеся остатки не позволяют вычислить высоту воротного сооружения на Снепороде, но толщина бревен его основания и мощный завал сброшенного в котлован грунта с обгоревшими бревнами не оставляют сомнений в том, что это было предназначенное для обороны помещение башенного типа значительной высоты.

Не вызывают сомнений и остатки внутреннего моста, хотя ранее исследовались лишь аналогичные сооружения в предвъездных рвах. Полный «комплект» столбовых опор, похоже, был встречен только на скальной крепости Тустань в Карпатах ( Рожко , 1996. С. 148); на деревоземляных городищах (Райки, Судовая Вишня) в затеках дна рвов прослеживались только их отдельные следы ( Гончаров , 1950. С. 25; Ратич , 1964. С. 126). A остатки сгоревшего мостового полотнища были обнаружены на городище Сампсониев Остров ( Моргунов , 2003. С. 64, 65). Такой мост под 976 г. упомянут в Повести временных лет (2001. С. 74), в сюжете об осаде Вручия: «бяше чересъ гроблю мостъ ко вратомъ град-нымъ», – на миниатюре Радзивилловской летописи (1902. Л. 41 об., верх) его настил опирался на столбы.

Изучение письменных источников показало, что стандартное использование летописной лексики указывает на применение на Руси разборных мостовых полотнищ ( Раппопорт , 1956. С. 135). На первый взгляд, этому противоречат не документированные сведения о существовании подъемного моста в домонгольском Любече ( Рыбаков , 1985. С. 95). Но нельзя забывать, что там древнерусские наслоения были перекрыты укреплениями польско-литовского замка, поэтому ошибка в датировке устройства не исключается.

На синхронных памятниках Западной Европы въезды также обустраивались съемными деревянными трапами на столбах: их именовали «сдвигаемыми». Первые подъемные мосты там появились в XIII в., но как строго дифференцированный строительный тип они сформировались только на протяжении XIV в. ( Шуази , 1937. С. 530; Toy , 1955. P. 65, 124; Саркисиан , 1966. С. 103). На русской территории подъемные мосты в источниках начали упоминаться не ранее XVI в. ( Раппопорт , 1961. С. 154; 1967. С. 153).

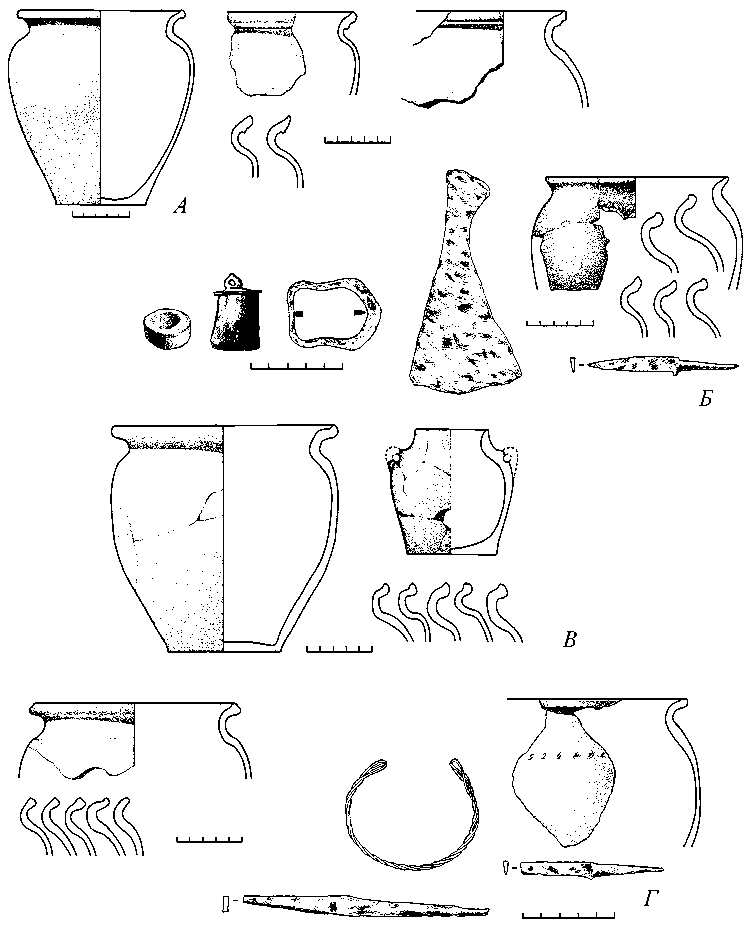

Остатки въездных сооружений второго строительного периода не сохранились. На его существование указывают лишь слабо выраженные следы уничтоженных огнем укреплений, которые прослеживаются в бровке северо-восточного профиля раскопа. Кроме того, их следами мог являться мощный слой строительного мусора, сброшенного в котлован первоначального въезда (рис. 3; разрезы A–A и Б–Б).

При создании въездного комплекса третьего строительного периода не засыпанная ранее часть внутреннего котлована была заполнена горизонтальными слоями материкового суглинка. Эта картина похожа на тщательную забутовку углубления с выравниванием верхних кромок каждого слоя. Сверху она была перекрыта почти полуметровым слоем менее плотного коричневого суглинка, и в итоге на дневной поверхности от котлована остался лишь незначительный прогиб рельефа.

Рис. 3. План и разрезы остатков позднейшего въезда

Условные обозначения: A – дерновый слой; Б – забутовка городней и башни; В – предшествующие культурные остатки и затеки древнего оврага; Г – чернозем; Д – черноземовидный культурный слой; Е – рыхлый чернозем с углями и золой; Ж – коричневый суглинок; З – серый суглинок; И – строительный мусор; К – древесные угли и тлен, зола; Л – диффузионный предматериковый слой серого цвета; М – желтый суглинистый материк

Переходя к описанию внешней стороны проезда, следует отметить, что кроме остатков забутовочных субструкций в более высоких северной и южной бровках раскопа прослежены остатки сгоревших городней высотой до 1 м.

На южной стороне въездного коридора толщина защитной стены была дополнена третьей линией городней. Но по мере углубления во въездной проход мощность срубов равномерно уменьшалась: на входе ширина забутовки (поперек стен) составляла чуть больше 2 м, а в глубине – 1,7 м (мерную сажень). При этом длина прямоугольных забутовок, как правило, приближалась к косой сажени. На этом единообразном фоне в стене были прослежены «вставки» из нестандартно небольших срубов (от 0,8 × 1,8 до 1,2 × 2,1 м) – возможно, следы ремонтов. В свою очередь, длина двух срубов была увеличена до 3 м.

В глубине прохода остатки стен упирались в углисто-золистое пятно, горизонтально срезанное современной техникой. Его расчистка обнажила основание забутованного материковым суглинком и квадратного в плане сруба глухой башни со стороной 4,2–4,4 м, сложенного из бревен толщиной 0,4–0,5 м. Это врубленное в стену сооружение было развернуто под углом 45°: таким образом, оно и следующая за ним городня выступали к северу из линии южной стены, изгибая ось входного коридора.

Северная сторона въездного прохода состояла из одного ряда городней, установленных с ритмическим сдвигом таким образом, что в плане стена получала зигзагообразные очертания. Ширина всех городней приближалась к косой сажени, а длина колебалась в пределах от 2,4 до 3,2 м. В результате северная и южная стены образовывали въездной коридор длиной в пределах раскопа около 14 м, который сначала вел по прямой, а затем огибал башню слева; при входе он имел ширину 3,6 м, а далее сужался до 2,8 м.

Находки, связанные с реконструкцией и эксплуатацией позднейшего въезда, также были немногочисленными и располагались тремя скоплениями.

Первое скопление обнаружено среди забутовки котлована непосредственно у основания башни, следовательно, эти находки относятся ко времени последней реконструкции. В основном это обломки керамики второй половины XII в., найдены куски овручского шифера, железные шлаки, округлое подпружное кольцо и три железных ножа (один оказался кузнечной заготовкой). Фрагмент пряслица розового шифера с отверстием 8 мм подобен производившимся во второй половине XI – XII в. ( Розенфельдт , 1964. С. 233), а витые из трех проволок петлеконечные браслеты датируются XI–XIV вв. ( Левашева , 1967. С. 222; Седова , 1981. С. 94, 96; Лесман , 1990. С. 43) (рис. 2, Г ).

Во вторую половину XII в. укладывается и небольшое количество сильно измельченной керамики из руин башни, строительство которой, вероятно, следует отнести к этому периоду. Третье компактное скопление материала обнаружено в культурном слое площадки, примыкавшем к двухсрубной части южной стены въездного коридора: вероятно, это следы полой хозяйственной клети. Там найдены обломки венчиков и два развала целых сосудов, – их можно отнести к концу XII – рубежу XII–XIII вв. (рис. 2, В ). Оттуда также происходит железная дужка от ведра, множество обломков медных и железных предметов, в том числе ножей и серпа.

Таким образом, позднейший въезд был снабжен башней и параллельным заходом южной стены на территорию площадки. Защитные устройства близких типов известны с позднеримского времени (Буйских, 1991. С. 97), а в европейской фортификации XI–XII вв. они снабжались изощренными изгибами въездных лабиринтов и несколькими башнями (Саркисиан, 1966. С. 104). На Руси схожие укрепления известны в крепостях XV в.: в письменных источниках XVII в. они назывались «захабами» (Раппопорт, 1961. С. 151).

Считается, что прообразы захабов появились на Руси в XII в. ( Там же ): в Ольгове Городке остатки одной стены были развернуты внутрь площадки параллельно внешней стене; на ее удобном для обороны завершении была возведена каменная церковь ( Воронин , 1961. С. 453). В Киево-Печерской лавре преддверие ворот защищалось «утопленным» внутрь укреплений узким проемом из параллельных стен длиной более 10 м ( Асєєв, Богусевич , 1951. С. 40). Известны примеры и более раннего применения «протозахабных» устройств. В Избор-ске ведущий в окольный город въезд X в. имел вид захаба длиной 7 м ( Седов , 2002. С. 199). В летописном Белгороде (конец X в.) от внешних валов на территорию детинца заворачивало два параллельных отрезка насыпей, разделенных двухметровым промежутком: через 45 м они упирались в земляное возвышение, которое исследовательница считала двухбашенными воротами ( Мезенцева , 1986. С. 315). Возможно, столь раннее появление сложного въезда было связано с участием в постройке укреплений южных мастеров ( Моргунов , 2001).

ЛИТЕРAТУРA

Асєєв Ю. С. , Богусевич В. А. , 1951. Воєнно-обороннi стiни XII ст. в Києво-Печерськiй Лаврi // Вiсник Aкадемiї будiвництва i архiтектури. № 4.

Буйских С. Б. , 1991. Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры). Киев. Витрувий , 1936 – Марк Витрувий Поллион. Об архитектуре. М.

Воронин Н. Н. , 1961. Зодчество Северо-Восточной Руси XII–XV веков. М. Т. 1.

Гончаров В. К. , 1950. Райковецкое городище. Киев.

Губайдуллин А. М. , 2002. Фортификация городищ Волжской Булгарии. Казань.

Древнерусские поселения Среднего Поднепровья: Aрхеологическая карта / Сост. М. П. Кучера, О. В. Сухобоков, С. A. Беляева, Н. В. Блажевич, П. A. Горишный, A. Т. Смиленко, Р. С. Орлов, О. В. Иченская. Киев, 1984.

Кирпичников А. Н. , 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени // СAИ. Вып. Е1–36. М.; Л.

Кучера М. П. , 1966. Ходорiвське древньоруське городище // Aрхеологiя. Т. XX.

Кучера М. П. , 1999. Слов’яно-руськi городища VIII–XIII ст. мiж Саном i Сiверським Дiнцем. Київ.

Кучера М. П., Горишний П. А. , 1983. Раскопки городища XII–XIII вв. у с. Старая Ушица // Aрхео-логические памятники Среднего Поднестровья. Киев.

Левашева В. П. , 1967. Браслеты // Тр. ГИМ. Вып. 43.

Лесман Ю. М. , 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X–XIV вв.) // Материалы по археологии Новгорода. М.

Мезенцева Г. Г. , 1986. Белгород // Aрхеология Украинской ССР. Киев. Т. 3.

Моргунов Ю. Ю. , 2001. О сырцовых стеновых кладках эпохи Владимира Святославича // КСИA. Вып. 211.

Моргунов Ю. Ю. , 2003. Сампсониев Остров: пограничная крепость на посульской окраине Южной Руси в XI–XIII вв. М.

Плетнева С. А. , Макарова Т. И. , 1965. Южное городище у с. Витачева // КСИA. Вып. 104. Повесть временных лет // Лаврентьевская летопись. М., 2001. (ПСРЛ. Т. 1.)

Радзивилловская или Кенигсбергская летопись. Т. 1: Фотомеханическое воспроизведение рукописи. М., 1902.

Раппопорт П. А. , 1956. Очерки по истории русского военного зодчества X–XIII вв. // МИA. № 52.

Раппопорт П. А. , 1961. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X–XV вв. // МИA. № 105.

Раппопорт П. А. , 1967. Военное зодчество западнорусских земель // МИA. № 140.

Ратич О. О. , 1964. До питання про розташування i обороннi споруди древньоруських городiв Пiв-денно-Захiдної Русi // Матеріали і дослідження по археології Волині і Поділля. Київ. Вип. 5.

Рожко М. Ф. , 1996. Тустань – давньоруська наскельна фортеця. Київ.

Розенфельдт Р. Л. , 1964. О производстве и датировке овручских пряслиц // СA. № 4.

Рыбаков Б. А. , 1960. Раскопки в Любече в 1957 г. // КСИИМК. Вып. 79.

Рыбаков Б. А. , 1965. Владимировы крепости на Стугне // КСИA. Вып. 100.

Рыбаков Б. А. , 1985. Замок // Древняя Русь: Город, замок, село. М. (Aрхеология СССР.)

Саркисиан Г. А. , 1966. Фортификационное строительство (замки) // Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Л.; М. Т. 4: Aрхитектура Франции.

Седов В. В. , 2002. Некоторые результаты археологического изучения Изборска // Aрхеологич. ст. и мат-лы: Сб. участников Великой Отечественной войны. Тула.

Седова М. В. , 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). М.

Тимощук Б. О. , 1982. Давньоруська Буковина (X – перша половина XIV ст.). Київ.

Тыниссон Э. Ю. , 1988. Городища Эстонии: Aвтореф. дис. … докт. ист. наук. М.

Федоров-Давыдов Г. А. , 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов.

Шуази О. , 1937. Военная архитектура в средние века // История архитектуры. М. Т. 2.

Toy S. , 1955. A History of Fortification from 3000 BC to AD 1700. London.

КОЗОРОГОВСКAЯ КAМЕННAЯ БAШНЯ ОКОЛЬНОГО ГОРОДA ВЕЛИКОГО НОВГОРОДA

M. P. Gaidukov . The Kozorog stone tower of the Okolny defensive wall in Veliky Novgorod

Список литературы Въездные сооружения летописного города Снепорода

- Асєєв Ю. С., Богусевич В. А., 1951. воєнно-обороннi стiни XII ст. в Києво-Печерськiй Лаврi//вiсник Академiї будiвництва i архiтектури. № 4.

- Буйских С. Б., 1991. Фортификация Ольвийского государства (первые века нашей эры). Киев. Витрувий, 1936 -Марк Витрувий Поллион. Об архитектуре. М.

- Воронин Н. Н., 1961. Зодчество северо-восточной Руси XII-XV веков. М. Т. 1. Гончаров В. К., 1950. Райковецкое городище. Киев.

- Губайдуллин А. М., 2002. Фортификация городищ волжской Булгарии. Казань. Древнерусские поселения среднего Поднепровья: Археологическая карта/сост. М. П. Кучера, О. В. Сухобоков, С. А. Беляева, Н. В. Блажевич, П. А. Горишный, А. Т. Смиленко, Р. С. Орлов, О. В. Иченская. Киев, 1984.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени//саи. вып. Е1-36. М.; Л.

- Кучера М. П., 1966. Ходорiвське древньоруське городище//Археологiя. Т. XX.

- Кучера М. П., 1999. Слов'яно-руськi городища VIII-XIII ст. мiж саном i сiверським Дiнцем. Київ.

- Кучера М. П., Горишний П. А., 1983. Раскопки городища XII-XIII вв. у с. старая Ушица//Археологические памятники среднего Поднестровья. Киев.

- Левашева В. П., 1967. Браслеты//Тр. ГиМ. вып. 43.

- Лесман Ю. М., 1990. Хронология ювелирных изделий Новгорода (X-XIV вв.)//Материалы по археологии Новгорода. М.

- Мезенцева Г. Г., 1986. Белгород//Археология Украинской ссР. Киев. Т. 3.

- Моргунов Ю. Ю., 2001. О сырцовых стеновых кладках эпохи владимира святославича//КсиА. вып. 211.

- Моргунов Ю. Ю., 2003. сампсониев Остров: пограничная крепость на посульской окраине Южной Руси в XI-XIII вв. М.

- Плетнева С. А.,Макарова Т. И., 1965. Южное городище у с. витачева // КсиА. вып. 104. Повесть временных лет // Лаврентьевская летопись. М., 2001. (ПсРЛ. Т. 1.)

- Радзивилловская или Кенигсбергская летопись. Т. 1: Фотомеханическое воспроизведение рукописи. М., 1902.

- Раппопорт П. А., 1956. Очерки по истории русского военного зодчества X-XIII вв.//МИА. № 52.

- Раппопорт П. А., 1961. Очерки по истории военного зодчества Северо-Восточной и Северо-Западной Руси X-XV вв.//МИА. № 105.

- Раппопорт П. А., 1967. Военное зодчество западнорусских земель//МИА. № 140.

- Ратич О. О., 1964. До питання про розташування i обороннi споруди древньоруських городiв Пiвденно-Захiдної Русi//Матерiали i дослiдження по археологiї Волинi i Подiлля. Київ. Вип. 5.

- Рожко М. Ф., 1996. Тустань -давньоруська наскельна фортеця. Київ.

- Розенфельдт Р. Л., 1964. О производстве и датировке овручских пряслиц//СА. № 4.

- Рыбаков Б. А., 1960. Раскопки в Любече в 1957 г.//КСИИМК. Вып. 79.

- Рыбаков Б. А., 1965. Владимировы крепости на Стугне//КСИА. Вып. 100.

- Рыбаков Б. А., 1985. Замок//Древняя Русь: Город, замок, село. М. (Археология СССР.)

- Саркисиан Г. А., 1966. Фортификационное строительство (замки)//Всеобщая история архитектуры: В 12 т. Л.; М. Т. 4: Архитектура Франции.

- Седов В. В., 2002. Некоторые результаты археологического изучения Изборска//Археологич. ст. и мат-лы: Сб. участников Великой Отечественной войны. Тула.

- Седова М. В., 1981. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X-XV вв.). М.

- Тимощук Б. О., 1982. Давньоруська Буковина (X -перша половина XIV ст.). Київ.

- Тыниссон Э. Ю., 1988. Городища Эстонии: Автореф. дис.... докт. ист. наук. М.

- Федоров-Давыдов Г. А., 1966. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов.

- Шуази О., 1937. Военная архитектура в средние века//История архитектуры. М. Т. 2.

- Toy S., 1955. A History of Fortification from 3000 BC to AD 1700. London.