ВИЧ инфекция как комплексная проблема медицинского и социально-психологического сопровождения

Автор: Шимков В.Е.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Рубрика: Социальное сопровождение людей, живущих с ВИЧ

Статья в выпуске: 1 (155), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждаются вопросы медицинского и социального сопрождения людей, живущих с ВИЧ. Определяются недостатки существующих принципов сопровождения, обсуждаются их причины. Выдвигается идея о системном подходе в решении проблемы сопровождения путем создания мультидисплинарных команд, где будет оказываться разнонаправленная помощь и поддержка людям с ВИЧ-инфекцией. Обосновываются ключевые принципы работы мультидисциплинарных команд.

Вич, медицинское и социально-психологическое сопровождение, мультидисциплинарные команды, стигма, дискриминация

Короткий адрес: https://sciup.org/143181401

IDR: 143181401

Текст научной статьи ВИЧ инфекция как комплексная проблема медицинского и социально-психологического сопровождения

По последним данным в России проживают более 500 000 человек с ВИЧ-инфекцией, эти данные отражают только число зарегистрированных людей, стоящих на учете в центрах по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа (далее центры ВИЧ/СПИДа), но примерно столько же людей еще не знают о своем ВИЧ-статусе. Люди, затронутые проблемой ВИЧ/СПИДа - это социальная страта, нуждающаяся в профильных услугах, ориентированных на ВИЧ-инфекцию. С одной стороны, эти услуги касаются медицинского, а с другой стороны психолого-социального сопровождения, ориентированного на удовлетворение потребностей этой группы. На данный момент не существует модели комплексного медико-социально-психологического сопровождения для ЛЖВ групп (люди, живущие с ВИЧ-инфекцией), что определяет их низкое качество жизни и безусловно демонстрирует социальную стигму и дискриминацию к ним.

Проблемы медицинского характера решают профильные учреждения - СПИД-центры, врачи которого оказывают медицинское консультирование, проводят диагностику состояния иммунной системы ЛЖВ, а также назначают препараты АРВ (антиретровирусных препаратов), которые пациенты получают бесплатно. При этом СПИД-центры не решают проблем, связанных с адекватным восприятием пациентом своего заболевания с психолого-социального уровня, хотя это является одной из ключевых задач в терапии ВИЧ-инфекции. Немедицинские проблемы решают некоммерческие организации, предоставляя ЛЖВ площадки для проведения групп взаимопомощи, обучая основам жизни с ВИЧ-инфекцией на социальных тренингах и семинарах, организовывают психологическую помощь клиентам, анонимные телефонные линии, нацеленные на кризисное консультирование и предоставление базовой информации о жизни с ВИЧ. В России и в некоторых странах СНГ существует пропасть между оказанием медицинской помощи людям с ВИЧ инфекцией и социально-психологической помощи. Это обусловлено несколькими причинами [3]:

-

• Профильные медицинские учреждения (СПИД-центры) не рассматривают психолого-социальные аспекты жизни с ВИЧ, а ориентируются в основном на медицинскую помощь «в дверях», т.е. все сопровождение начинается и заканчивается в СПИД-центре, без дальнейшего сопровождения в психолого-социальные службы.

-

• Некоммерческие организации оказывают психолого-социальную помощь своим клиентам, ориентируясь на свои знания и опыт. Основной принцип консультирования в организациях, работающих с ЛЖВ, это принцип «равный - равному», т.е. консультирование проводит человек, у которого так же, как и у его клиента есть ВИЧ-инфекция. Но здесь срабатывает тот же принцип, клиент помощь получает только «в

дверях», т.к. немногие организации в России имеют реальную возможность определить путь социально-медицинского сопровождения клиента, включающего как медицинский, так и социально-психологический компонент одновременно.

-

• Для человека, получившего диагноз «ВИЧ-инфекция», возникает ряд проблем, связанных со слабым понимаем самого диагноза; его принятием и осознанием; страха перед нарушением конфиденциальности о своем диагнозе и, следовательно, осуждение и изоляция от окружающих людей; экзистенциональный кризис.

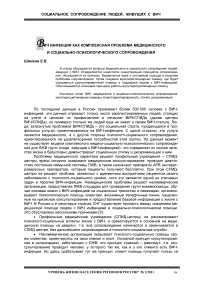

В настоящее время действительной является классическая модель медицинского и социально-психологического сопровождения (схема 1). На ней стрелками обозначена направленность коммуникациям внутри медицинского и психолого-социального сопровождения обслуживания ЛЖВ, отделенных друг от друга.

В подавляющем большинстве случаев обратная связь по аспектам жизни с ВИЧ возможна только на базе некоммерческих организаций и социальных проектов. В СПИД-центры ЛЖВ приходят только для прохождения анализов на иммунный статус, определение вирусной нагрузки и выписку АРВ-препаратов. Человек, живущий с ВИЧ, не хочет обсуждать с лечащим врачом проблемы, связанных со своим заболеванием из-за страха перед социальной стигмой и дискриминацией по ВИЧ-инфекции, с одной стороны, с другой стороны - профессионалы медицинского сервиса не готовы объективно отвечать на конкретные вопросы ЛЖВ о жизни с ВИЧ-инфекцией.

Схема 1

Классическое взаимодействие ЛЖВ групп с медицинским и психолого-социальным сектором

Слабая готовность объясняется тем, что даже у профессионалов, не работающих непосредственно с ВИЧ-инфекцией, мало информации об основных аспектах жизни с ВИЧ, а также о немедицинских психолого-социальных сервисах для ЛЖВ. Это вынуждает людей, получив негативный опыт, самим искать выходы на профильные психолого-социальные сервисы, рассчитывая на ответы. Получая информацию по принципу равный - равному в среде, лишенной стигмы и дискриминации по ВИЧ-инфекции, клиент рефлексирует, но в контексте консультирования клиент всегда может переключиться на сугубо медицинские аспекты, на которые, в свою очередь, не могут дать ответы консультанты. Из-за наличия стигмы и дискриминации со стороны работников здравоохранения непрофильных учреждений, отсутствия среди медицинских работников знаний в области социально-психологического сопровождения ЛЖВ-групп, отсутствия взаимодействия между социально-психологическим и медицинским сектором те- ряется сам смысл системности и комплексного сопровождения, т.к. человеку с ВИЧ-инфекцией необходимо одновременно использование ресурсов обоих секторов.

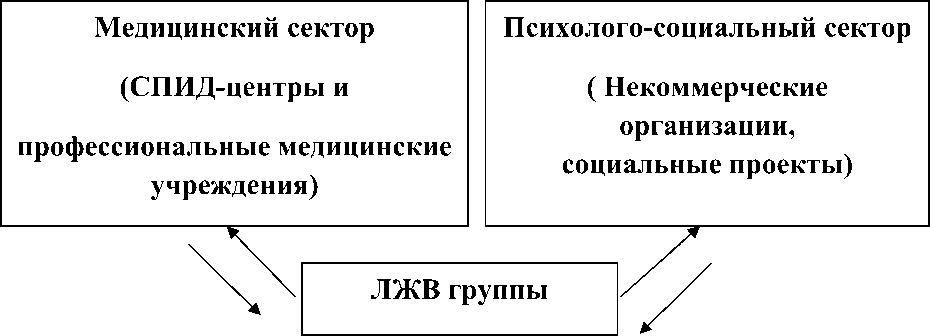

Проблема становится решаема в рамках клиенториентированного подхода, когда связующей идеей выступает не наличие ВИЧ-инфекции у конкретного человека, а человек, у которого есть вопросы, связанные с ВИЧ-инфекцией (схема 2).

Пунктирными стрелками показаны связывающие коммуникации, необходимые для достижения системности в оказании комплексного медико-социально-психологического сопровождения ЛЖВ-групп. Особенно это касается взаимодействия врача и пациента на уровне прохождения тестирования на ВИЧ инфекцию и получения результата тестирования (как положительного, так и отрицательного). Помимо этого необходимо взаимодействие между медицинским и психолого-социальным сектором для определения уровня и характера вмешательства в решение проблем человека с ВИЧ-инфекцией. Это становится возможным при создании мультидисциплинарных команд, включающих специалистов разного медицинского профиля, социальных работников, психологов, юристов и др., которые обеспечивали бы весь комплекс услуг ЛЖВ-групп, ориентируясь на нужды и потребности человека в конкретной кризисной ситуации.

Схема 2

Клиенториентированное взаимодействие ЛЖВ-групп с медицинским и психолого-социальным сектором

Работа мультидисциплинарных команд обеспечивается с помощью системы обменных карт, в которых специалист каждого профиля делает соответствующие записи, касающихся психологических, социальных проблем человека, а также вносит сведения медицинского характера. Карта является предметом медицинской тайны и может быть просмотрена только теми членами мультидисциплинарной команды, которые непосредственно закреплены за данным клиентом, все записи строго секретны и не могут быть разглашены лицам, не участвующим в медико-социально-психологическом сопровождении клиента. При таком типе медико-социально-психологического сопровождения не имеет значения, куда обратился клиент, имеет значение лишь его потребность здесь и сейчас.

Данный тип сопровождения возможен в рамках как дотестового, так и послете-стового консультирования на ВИЧ-инфекцию. Согласно Федеральному закону «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», вступившему в силу 1 августа 1995 года, гражданам России гарантируется «доступность добровольного медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции, в том числе анонимного, с предварительным и последующим консультированием и обеспечением безопасности такого медицинского освидетельствования как для освидетельствуемого, так и для ли- ца, проводящего освидетельствование» (п.1 ст.4). Также в пункте 6 статьи 7 данного закона говорится, что «медицинское освидетельствование граждан проводится с предварительным и последующим консультированием по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции». Проведение же добровольного, то есть по просьбе обратившегося или с его согласия обследования, без проведения дотестового и послетестового консультирования является нарушением Федерального закона Российской Федерации. То есть, при тестировании на ВИЧ, любой человек, должен получить бесплатные консультации (до теста и при получении результата). Такое консультирование называется дотесто-вым и послетестовым. Но в настоящее время в больницах кровь на ВИЧ инфекцию берут априорно в триаде общего обследования крови: ВИЧ, гепатит В,С, и RW (клинический анализ на выявление сифилиса), при этом нарушая законодательство сразу в двух пунктах: «добровольного тестирования или с согласия пациента», а также не осуществляя дотестового и послетестового консультирования.

Целями достестового консультирования является информирование пациента о методике тестирования, оценке его сексуальных и прочих рисков для получения ВИЧ-инфекции и актуализации основных методов и средств профилактики, цели послете-стового консультирования – сообщить пациенту результаты теста, объяснить, что они означают, и решить вопрос о дальнейших этапах сопровождения. В настоящее время такой механизм действует исключительно в СПИД-центрах и кабинетах анонимного тестирования, в остальных учреждениях здравоохранения пациенту лишь сообщается о положительном результате на наличие в его крови ВИЧ-инфекции и рекомендации обратиться в специализированные учреждения. Нетрудно понять, что после такого «сопровождения» человеком управляет страх и более ничего, в голове возникает множество вопросов, но, во-первых, задать их некому, а, во-вторых, рождается внутренняя стигма, с которой не всем удается справиться. Опыт США, Израиля и Канады показывает, что дотестовое и послетествое консультирование, проведенное грамотно и вовремя, снимает значительное количество вопросов у человека с ВИЧ-инфекцией, приводя его из состояния страха и безнадежности к готовности действовать.

Таблица 1

Содержание медицинской, социальной и психологической поддержки

|

Медицинская поддержка |

Социальная поддержка |

Психологическая поддержка |

|

|

для самостоятельного восстановления;

|

Основными задачами, решаемыми внутри мультидисплинарных команд, являются медицинская, социальная и психологическая поддержка, ориентированная на основные проблемы ЛЖВ групп :

-

• боязнь распространения болезни или негативных чувств;

-

• социальная изоляция;

-

• неприятие, отторжение;

-

• стресс;

-

• секретность;

-

• стигма;

-

• апатия.

Одной из главных задач является обучение мультидисплинарных команд оказанию медико-социально-психологического сопровождения, основанного на понимании основных нужд и потребностей ЛЖВ групп (принцип клиенториентированности), а также на нивелировании стигмы и дискриминации по отношению к людям с ВИЧ-инфекцией (принцип безоценочных суждений).

Принцип клиенториентированности предполагает проведение любого вида консультирования для выяснения доминирующих потребностей клиента на «здесь и сейчас». Клиенту оказывается не «стандартное сопровождение ЛЖВ», а определяются такие аспекты медико-социально-психологического сопровождения, которые в данный момент помогут клиенту преодолеть кризисную ситуацию в одной из пяти стадий принятия своего ВИЧ-статуса (по Э. Кюблер-Росс): отрицание, гнев, торговля, депрессия, принятие. Целью принципа клиенториентированности является повышение общего уровня эмпауртмента клиента (С.Гено ,Р.Армандо), т.е. достижения такой степени внутренней силы клиента, при которой он ближе всего окажется к стадии принятия своего заболевания и перестанет испытывать страх перед ним. Принцип клиенториен-тированности основан на следующих положениях [4]:

-

1. Анонимность – в отношении любого клиента соблюдается строгая анонимность, ни один из членов мультидисплинарных команд не может разглашать какую-либо информацию о клиенте, кроме тех случаев, когда это требуется для оказания дальнейших этапов сопровождения и только после согласия клиента.

-

2. Идентификация – система знаний о клиенте и осознание его ценности как личности и понимание актуальности его проблем.

-

3. Актуализация – формирование понимания клиентом основных целей и задач сопровождения, внутри которого он получает медицинскую, социальную и психологическую помощь. Это положение позволяет формировать приверженность к такому типу сопровождения.

-

4. Дифференциация – отнесение клиентов к группам, по выбранным критериям актуальных потребностей. Разработка и предложение для каждой группы клиентов адекватных программ по медико-социально-психологическому сопровождению, соответствующих заявленным потребностям клиента.

-

5. Единая площадка – система структурного и коммуникационного взаимодействия внутри медико-социально-психологического сопровождения, где клиент, обратившись к любому специалисту, вправе рассчитывать на оказание помощи по его проблеме или на дальнейшее сопровождение.

ВИЧ-инфекция на данный момент рассматривается как индикатор социально нежелательных качеств, т.к. при словах «ВИЧ-инфекция», большая часть людей подразумевает за этими словами потребителей наркотиков, коммерческих секс-работников и гомосексуалов, благодаря СМИ и базовым представлениям о данном заболевании люди культивируют мифы о ВИЧ-инфекции и путях ее передачи [3]. Количество специалистов, проявляющих социальную стигму и дискриминацию по данной причине велико, и результаты мы можем наблюдать уже сегодня: дети с ВИЧ-инфекцией исключаются из общеобразовательных государственных школ и детских садов, взрослые лишаются работы, на клиниче- ских картах пациентов сотрудниками медицинских учреждений ставятся обозначения о ВИЧ-статусе пациента, тем самым нарушается конфиденциальность диагноза.

В основе принципа безоценочных суждений лежит положение о том, что помощь ЛЖВ-группам могут оказывать только те специалисты, которые обладают низким уровнем социальной стигмы и не проявляют дискриминацию в отношении ВИЧ-инфекции и людей, затронутых этим заболеванием [5]. В противном случае специалист не сможет соблюсти принципы клиенториентированности, что не поможет, а еще больше навредит клиенту [1,2].

Решение проблемы медицинского и психолого-социального сопровождения ЛЖВ групп является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. Результатом этого решения станет целостное понимание основных путей удовлетворения нужд и потребностей ЛЖВ групп и оказание им в последующем клиенториентированной помощи и поддержки. Для построения такого типа сопровождения необходимо соблюсти следующие условия:

-

1. Определить основные пути взаимодействия между медицинским, социальным и психологическим секторами сопровождения, актуализировать цели и задачи каждого из секторов.

-

2. Разработать основные программы для групп ЛЖВ, связанных с общими проблемами ВИЧ-инфекции.

-

3. Сформировать мультидисциплинарные команды специалистов и обеспечивать повышение квалификации среди них.

-

4. Обеспечивать достаточный объем медико-социально-психологического сопровождения клиентов.

-

5. Проводить регулярный аудит качества медико-социально-психологического сопровождения.

Это позволит регулярно оценивать текущее состояние клиента и обеспечивать решение его медицинских проблем, с одной стороны, а также снижение негативного влияния психосоциальных факторов из-за ВИЧ инфекции, с другой. Необходимо помнить, что ВИЧ-инфекция перестала быть только медицинской проблемой, она так же и в большей степени сегодня является психосоциальной. Только комплексное решение позволит реально влиять на физическое состояние, ход лечения, приверженность к лечению и качество жизни пациента в целом.

**

-

1. Бентам И . Введение в основания нравственности и законодательства. - СПб., 1867, - СС. 1-24.

-

2. Гофман, И. Отклонения и девиация. (Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью. Глава 5. Пер. А.Мактас) // Социологический форум. - 2000. № 4.

-

3. Литинская, Д. Мифология ВИЧ (По следам международной конференции "ВИЧ/СПИД и права человека" ) // Журнал "Индекс/Досье на цензуру" .- 2006, № 23

-

4. Медведева, Г.П. Этика социальной работы: Учебное пособие. - М.: Издательство МГСУ “Союз”, 1998.

-

5. Пинский, Д.А. Нормативно-этическая программа классического утилитаризма: гедонистическая концепция Иеремии Бентама// Топос.-2002, № 1(6).

-

6. Руководство по профилактической медицине. Рекомендации по психической помощи онкобольным. Пер. с англ. И.В. Левандовского. -М.: Медицина, 1995

-

7. Федеральный закон «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции» от 24 февраля 1995 г. № 38-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации.- 1995.- №14. - Ст. 1212.

Список литературы ВИЧ инфекция как комплексная проблема медицинского и социально-психологического сопровождения

- Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства. - СПб., 1867, - СС. 1-24.

- Гофман, И. Отклонения и девиация. (Стигма: заметки об управлении испорченной идентичностью. Глава 5. Пер. А.Мактас) // Социологический форум. - 2000. № 4.

- Литинская, Д. Мифология ВИЧ (По следам международной конференции "ВИЧ/СПИД и права человека" ) // Журнал "Индекс/Досье на цензуру".- 2006, № 23.

- Медведева, Г.П. Этика социальной работы: Учебное пособие. - М.: Издательство МГСУ "Союз", 1998. EDN: VRMBXF

- Пинский, Д.А. Нормативно-этическая программа классического утилитаризма: гедонистическая концепция Иеремии Бентама// Топос.- 2002, № 1(6).

- Руководство по профилактической медицине. Рекомендации по психической помощи онкобольным. Пер. с англ. И.В. Левандовского. - М.: Медицина, 1995.

- Федеральный закон «О предупреждении распространения ВИЧ-инфекции» от 24 февраля 1995 г. № 38-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации.- 1995.- №14. - Ст. 1212.