Видовая характеристика и антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний

Автор: Байматов Р.А., Нурузова З.А.

Журнал: Re-health journal.

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 3, 2019 года.

Бесплатный доступ

В этой статье представлена информация о наиболее часто встречаемых штаммах бактерий в практике гнойно-воспалительных заболеваний и об их антибиотикорезистентности к наиболее часто применяемым на практике лечения антибиотикам.

Возбудители гнойно-воспалительных заболеваний, антибиотик, резистентность

Короткий адрес: https://sciup.org/14124993

IDR: 14124993 | УДК: 619:579

Текст научной статьи Видовая характеристика и антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний

Актуальность. Спектр возбудителей гнойновоспалительных и гнойносептических заболеваний чрезвычайно широк. Хирургами всех стран с конца XX века отмечается резкое ухудшение результатов лечения пациентов с гнойно-воспалительными процессами [1-3]. Это обусловлено рядом причин, главенствующей из которых выступает растущая антибиотикорезистентность возбудителей хирургической инфекции, способствующая увеличению числа гнойновоспалительных заболеваний и послеоперационных осложнений различной локализации, тяжело протекающих и не поддающихся традиционному лечению.

Антибиотикорезистентность определена ВОЗ как глобальная проблема, требующая незамедлительного решения [7]. Развитие полирезистентных штаммов возбудителей инфекций связано прежде всего с нерациональным использованием антибиотиков и антисептиков. Многие исследователи отмечают, что если существующие негативные тенденции не изменятся, то медицина столкнется с проблемой полувековой давности, когда еще отсутствовали антибиотики [46].

Цель. Определение видовой характеристики и антибиотикорезистентности возбудителей гнойно- воспалительных заболеваний.

Материалы и методы.

Бактериологический анализ материаллов из гнойных очагов больных проводили общепринятыми методами в соответствии с СанПиНом №0342-17. Материалы сеяли количественным методом Голда и к этиологически значимым относили микроорганизмы, обнаруживаемые в концентрации 104 микробных тел в 1 мл (г) и выше. Методы идентификации микроорганизмов проводили с помощью основных, специальных, элективных

(избирательных) и дифференциальнодиагностических сред, а также с помощью светового микроскопа путем определения морфологических, культуральных и биохимических свойств бактерий. Для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам использован диско-диффузионный метод с

помощью стандартных

(фирменных) дисков (HiMedia, Индия) с определенными концентрациями антибактериальных препаратов пяти функциональных классов: беталактамы - ампициллин (10 мг/л), тикарциллин

/клавулановая к-та (75/10 мг/л), цефаперазон (75 мг/л), цефотаксим (10 мг/л) и цефтриаксон (30 мг/л), меропенем (10мг/л), имипенем(10 мг/л), эртапенем (10мг/л); аминогликозиды -гентамицин (10 мг/л), амикацин (10 мг/л); тетрациклины -тетрациклин (10 мг/л), доксициклина гидрохлорид (10 мг/л); фторхинолоны - левофлоксацин (10 мг/л), норфлоксацин (10 мг/л), офлоксацин (5 мкг/мл);

фениколы - хлорамфеникол (10 мг/л), фосфомицин (200мкг).

Результаты и обсуждение .

Анализ на микрофлору из гнойно-воспалительных очагов проводили у 122 амбулаторных больных обратившихся за помощью в научную бактериологическую

haemolyticus-38 (45.8%), S. epidermidis-15 (18%), S. capitis-5 (6%), S. schleiferi subsp schleiferi-3 (3.6%), недиффернцированные-1(1.2%).

Из 32 выявленных штаммов стрептококков лишь 2 (6,2%) в ране относились к S. faecalis, 18 (56,2%) идентифицированы как S. pyogenes, а 12 (37,5%)

отнесены к группе зеленящих или так называемых оральных стрептококков. 12 штаммов грамотрицательных аэробных и факультативно-анаэробных палочек принадлежали к семейству энтеробактерий (3 Klebsiella sp., 5-E сoli., 1- Proteus sp. 2- Enterobaсter sp. 1- неидентифицированная).

Результаты определения чувствительности бактериальных культур к антибиотикам представляли из себя следующую картину: из 132

полученных штаммов 70 (53%) оказались чувствительными максимум к 2-3 антибиотикам. Грамположительные бактерии, а имменно, стафилококки представляли наибольшее количество резистентных штаммов 63%. По чувствительности к ампициллину (10 мг/л) было только 4,8% положительных результатов, к тикарциллин /клавулановой к-те (75/10 мг/л) было 14,5% положительных результатов, цефаперазон (75 мг/л)-30%, цефотаксиму (10 мг/л)-25,3%, цефтриаксону (30 мг/л) 44,6%, гентамицину (10 мг/л)-60,3%, амикацину (10 мг/л)-84,3%, тетрациклину (10 мг/л)-39,8%, доксициклина гидрохлориду (10 мг/л)-44,6%, левофлоксацину (10 мг/л)-53%, норфлоксацину (10 мг/л)-32,5%, офлоксацину (5 мкг/мл)-29%и хлорамфениколу (10 мг/л)-45,8%.

Степень чувтсвительности штаммов Staphylococcus spp к антибиотикам(%)

|

Название антибиотика |

Чувствительный |

Умеренно устойчивый |

Устойчивый |

|

Ампициллин |

4.8% |

7.2% |

88% |

|

Тикорцилин+клав. ТИПЛАТ |

14.5% |

25.3% |

60.2% |

|

Цефтриаксон |

44.6% |

32.5% |

22.9% |

|

Цефотаксим |

25.3% |

35% |

39.7% |

|

Цефоперазон |

30% |

39.7% |

30.3% |

|

Амикацин |

84.3% |

12% |

3.7% |

|

Гентамицин |

60.3% |

15.7% |

24% |

|

Тетрациклин |

39.8% |

20.5% |

39.7% |

|

Доксациклин |

44.6% |

22.9% |

32.5% |

|

Левофлоксацин |

53% |

32.5% |

14.5% |

|

Норфлоксацин |

32.5% |

41% |

26.5% |

|

Офлоксацин |

29% |

27.7% |

43.3% |

|

Хлорамфеникол |

45.8% |

30% |

24.2% |

Устойчивость к антибиотикам у стафилококков, особенно у S. aureus, часто обуславливается R-плазмидами класса А, которые кодируют продукцию бета-лактамаз, гидролизирующих природные и полусинтетические пеницилиллины, кроме метициллина и оксациллина. Подобные бета-лактамазы вырабатывают 67-90% S. aureus.

Значительную сложность представляют оксациллин/метициллин резистентные штаммы. Здесь механизм устойчивости связан с продукцией измененного

(модифицированного) пенициллин связывающего белка PSP-2а. Поскольку пенициллинсвязывающие белки являются мишенью действия всех беталактамных антибиотиков то есть пенициллинов, цефалоспоринов, карбапенемов, их применение для лечения неэффективно. Важно так же отметить что у MRSA S. aureus наблюдается ассоциация устойчивости к аминогликозидам, тетрациклинам, макролидам, а так же к фторхинолонам.Из грамотрицательных палочек наибольшую долю представляли E.coli и группа Klebsiella sp. Исследованию подлежали культуры, которые, согласно ключевым признакам, относились к E.coli – колонии с металлическим блеском и без блеска, красные, темно розовые, грамотрицательные подвижные палочки, оксидаза отрицательные ,на среде

Клиглера кислота и газ из глюкозы и лактозы, на среде Хью-Лейфсона окисление и ферментация глюкозы, отсутствие роста на голодном агаре Симмонса, индол положительные, сероводород отрицательные, уреаза положительные.

Необходимо напомнить, что энтеробактерии могут вырабатывать беталактамазы расширенного спектра (БЛРС), карбапенемазы (КРС) нескольких групп; с недавнего времени – и металлбеталактамазы (МБЛ), хотя эти ферменты раньше были характерны только для синегнойной палочки и других НГОБ. Дальнейший анализ результатов показал, что большинство энтеробактерий резистентны к цефалоспоринам 3-го поколения и к эртапенему. Так одновременная устойчивость к цефалоспоринам -3 с устойчивостью к эртапенему обнаружена у 40% E.coli и у 33,3% у Klebsiella sp., а также одновременная резистентность к цефалоспоринам -3, и умеренная устойчивость к меропенему у 20% E.coli и у 66,6% Klebsiella sp. Только 3 изолята E.coli было устойчиво к эртапенему при чувствительности к другим беталактамным антибиотикам.

Суммированные данные демонстрируют что, из всех штаммов энтеробактерий (E.coli и Klebsiella sp.) резистентными только к цефалоспоринам -3 были 10,2%, а все остальные

89,8% были устойчивы к эртапенему – 46,9% одновременно с резистентностью к цефалоспоринам и 32,6% - с резистентностью к цефалоспоринам -3 и умеренной резистентностью к меропенему, 2 штамма были резистентны к имипенему и цефалоспоринам -3. Для получения результатов обычного диско-диффузионного метода при изучении резистентности к другим группам антимикробных

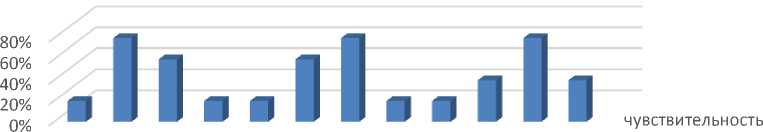

(цефепиму) - в 80 %. Среди карбапенемов наиболее активен был имипенем (80%), а к меропенему чувствительные штаммы составили лишь 60 %, но надо отметить, что среди остальных 40% достаточно большую часть составили умеренно-устойчивые. По отношению к эртапенему чувствительных было всего 20%.

Необычным было также почти полное отсутствие чувствительности кишечной палочки к азтреонаму – всего (20%), в то время как известно, что этот монобактамный антибиотик высокоактивен в отношении энтеробактерий и в условиях клиник рекомендуется как препарат резерва.

препаратов анализу подвергли наиболее многочисленную

Среди не группу множественно- беталактамных наибольшее устойчивых штаммов E.coli.

Устойчивыми и умеренноустойчивыми к цефалоспоринам были 91,2-100,0%, причем к цефалоспоринам 4-го поколения воздействие на исследованные штаммы оказали фосфомицин и тикарциллин – 80 и 60% чувствительных, соответственно. Среди трех тестированных

фторхинолонов

на первом месте по эффективности был левофлоксацин (40%), затем ципрофлоксацин (20,0%) и офлоксацин (20,0%). Удельный вес чувствительных к аминогликозидам эшерихий был самым высоким к амикацину (80%), хлорамфеникол подавлял рост 40% штаммов.

чувствительность к антибиотикам E. coli

■ чувствительность

Как показали эти результаты, если вести учет по применявшимся раньше нормативам, число чувствительных к меропенему увеличится до 84.2 %, в основном, за счет перехода умеренно-резистентных в чувствительные. Для имипенема, эртапенема и азтреонама изменения категорийности незначительны. Т.е. к эртапенему, независимо от новых показателей, энтеробактерии были резистентны (91,2% и 86%).

Таким образом, почти 100% резистентность отобранных полирезистентных госпитальных энтеробактерий к эртапенему при чувствительности к имипенему и, в меньшей степени – к меропенему – это случаи, требующие особого внимания.

Заключение:

Резистентность выделенных из образцов энтеробактерий желает быть лучше и коррелирует с данными многих исследователей, которые сообщают о быстрых темпах возрастания резистентности грамотрицательных бактерий. Резистентность грамположительных кокков так же в последнее время увеличивается по отношению к антибиотикам оссобенно бетталактамного ряда. Что соответствует представленным данным многих ученных мира, следовательно проблема очень актуальная. Как видно общая чувствительность бактерий к антибиотикам за последнее время намного уменьшилась, увеличилось количество резистентных штаммов 53%. Наиболее эффективными оказались антибиотики аминогликазидного ряда (амикацин, гентамицин), цефалоспориннового ряда

(цефтриаксон) и хинолоны

(левофлоксацин). А антибиотики из группы пенициллинов и макролидов теряют свою эффективность в использовании. Что свидетельчтвует о том, что многие бактерии уже продуцируют бетта лактамазы и их устойчивость к бетталактамным антибиотикам возрастает. Это говорит о нерациональном использовании антибиотиков и необходимости бактериологического и эпидемиологического мониторинга за возбудителями гнойно-воспалительных инфекций.

Список литературы Видовая характеристика и антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний

- Белоцерковский Б. З. [и др.] / Антибиотики в хирургии и интенсивной терапии// Инфекции в хирургии. - 2009. - Т. 7, № 2. - С. 70-76.

- Бархатова, Н. А. Динамика резистентности возбудителей локальных и генерализованных форм инфекций мягких тканей /. Бархатова Н. А // Казанский медицинский журнал. - 2009. - Т. 90, № 3. - С. 385-390.

- Белобородов, В. Б. Проблемы антибактериальной терапии хирургических инфекций, вызванных резистентной грамположительной флорой / Белобородов В. Б. // Сучаснi iнфекцiї. - 2010. - № 4. - С. 108-115.

- Брискин, Б.С. Внутрибольничная инфекция и послеоперационные осложнения с позиций хирурга / Брискин Б.С. // Инфекц. и антимикроб. тер. - 2010. - Т. 2, № 45. - С. 124-128.

- Овчинников Р.С. Лекарственная резистентность, госпитальные инфекции современные реалии поверхностных инфекционных заболеваний//IV международный ветеринарный дерматологический симпозиум 2015г. С.80-82.

- Токаева Б.Т., Х.Х. Кималякова Анализ чувствительности золотистого стафилококка к антибиотикам // Наука и здравоохранение №2-2014. С.-92-94.

- The WHO policy package to combat antimicrobial resistance // Bulletin of the World Health Organization. - 2011. - N 89. - P. 390-392.