Видовое богатство инфузорий малого заболачивающегося водоема: общие проблемы сохранения их биоразнообразия

Автор: Быкова С.В.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Зоология - биологические науки

Статья в выпуске: 5 т.25, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье приводятся результаты первого исследования видового состава инфузорий полигумозного озера Моховое, расположенного в Волжско-Камском государственном природном биосферном заповеднике; рассматриваются общие вопросы необходимости организации охраны и защиты простейших и их местообитаний; приводится небольшой обзор опыта, накопленного в мире по данной проблеме. Целью работы явилось выявление новых и редких видов инфузорий, описание их аутэкологических особенностей и особенностей распределения как описательной основы для дальнейшего выявления потенциального разнообразия. В пелагиали озера зарегистрировано 53 вида, при этом остаются виды, не определенные даже до рода. Ранее не регистрировавшиеся виды в данном регионе - Lacrymaria cf. sapropeliсa Kahl, 1927, Trichospira inversa (Claparède & Lachmann, 1858), два вида из семейства Spathidiidae, а также основной доминант Pseudoblepharisma tenue var. viride (Kahl, 1926). Их обнаружение связано, скорее, с малой изученностью подобных ненарушенных местообитаний, чем с эндемизмом данных видов. Уникальность водоема и всего комплекса видов инфузорий заключается в значительной величине максимума численности - 753,7 млн экз./м3, на 53-75 % образованного P. tenue var. viride - вида, считающегося редким в других водоемах. В целом, в основном, миксотрофные инфузории формируют очень узкий и высокий, наподобие «бактериальной пластины», максимум численности. Проблема охраны биоразнообразия инфузорий заключается в недооцененности их значения, в силу их неприметности и космополитизма, малой привлекательности малых водоемов как «очагов разнообразия» для лимнологов и отсутствия хорошо подготовленных специалистов по систематике инфузорий, способных грамотно сочетать морфологические и молекулярно-генетические методы исследования.

Инфузории, миксотрофы, биоразнообразие, болотное озеро, охрана простейших, редкие виды

Короткий адрес: https://sciup.org/148327968

IDR: 148327968 | УДК: 593.17 | DOI: 10.37313/1990-5378-2023-25-5-11-20

Текст научной статьи Видовое богатство инфузорий малого заболачивающегося водоема: общие проблемы сохранения их биоразнообразия

«типовых» местообитаний, т.е. мест, где ранее неизвестный организм был впервые обнаружен и повторно описан [6]. Для протистов и мелких многоклеточных эукариот типовая локализация гораздо важнее, чем для более крупных организмов, поскольку их присутствие и распределение невозможно увидеть невооруженным глазом, с одной стороны, и они являются чувствительными индикаторами изменений окружающей среды, с другой [7-10].

К сожалению, разрушение среды обитания, которое является причиной трети утрат биоразнообразия во всем мире [11], уничтожило многие местообитания сообществ про-тистов. Эфемерные водно-болотные угодья особенно подвержены антропогенным воздействиям, поскольку они занимают формы рельефа, которые снижают экономическую ценность сельскохозяйственных угодий. Так, наибольшие потери инфузорий произошли в результате осушения водно-болотных угодий на окраине города Гамбург (Германия), где Альфред Каль обнаружил более ста новых видов [12, 13].

Считается что максимум разнообразия сосредоточен в «горячих точках биоразнообразия» (дождевые леса в тропиках и субтропиках), в «специализированных местах обитания в структурно сложных ландшафтах» (например, в микрообитаниях, поддерживаемых бромелиевыми растениями), хотя и там данные об инфузориях и многих других группах протистов довольно скудны [7] или вовсе отсутствуют [14]. В умеренном климате «горячими точками» можно считать торфяники и болотные пруды, которые содержат высокоспецифичные и разнообразные сообщества протистов. Так, Крейц и Фойсснер [15] обнаружили около 800 видов протистов в ветландах недалеко от озера Констанц в окрестностях небольшого города в Германии. По крайней мере, 100 видов ранее не были описаны, а некоторые из неописанных видов могли быть местными эндемиками. Таким образом, авторы [15] пришли к выводу, что любая подобная уникальная территория должна быть защищена по закону. Например, эфемерный пруд на Кра-утхюгеле в Австрии был официально признан «Памятником природы для одноклеточных организмов» [2]. Кроме того, считается, что сохранению протистов следует уделить внимание и в Красных книгах, не говоря уже о целенаправленном научном обсуждении данной проблемы.

В целом, «разработка стратегии сохранения протистов ожидает весьма запоздалого признания со стороны человеческого общества» [7, 16]. В последнее время начинают появляться исследования, в которых утверждается необходимость сохранения микробного разнообразия. Так, около 417 олиго- или мезотрофных таксонов диатомовых находятся в «красном» списке, поскольку олиготрофные и дистроф-ные места обитания особенно подвержены нарушениям [7, 10]. В Красной книге Самарской области приводятся списки редких водорослей, нуждающихся в охране. Но охрану микробиоты представить и тем более организовать довольно трудно. Тем не менее, в рекомендациях по сохранению видов в естественных условиях авторы указывают на необходимость «организации территориальной охраны» [17].

Сохранению узко специализированных мест обитания способствуют уже существующие и вновь создаваемые особо охраняемые территории, а исследователям протистов остается только не упустить шанс исследовать потенциальное, недооцененное разнообразие. С этой точки зрения большой интерес представляет озеро Моховое, расположенное в трудно доступной части Раифского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника (ВКГПБЗ). В программу мониторинга оно включено несколько позже, чем постоянно исследуемые водоемы (озера Раифское, Линево,

Илантово, Долгое, Гнилое, Белое, Карасиха и др. [18]), поэтому и гидробиологические исследования там проводятся не так давно и не так часто. Сведения об инфузориях оз. Моховое до сих пор полностью отсутствовали.

С учетом существующих проблем в области охраны свободноживущих инфузорий, целью данной работы явилось первое исследование видового состава инфузорий, выявление новых и редких видов, описание особенностей их распределения, выявление приуроченности отдельных видов к определённым слоям толщи воды, аутэкологических особенностей отдельных видов как описательной основы для дальнейшего уточнения видовой принадлежности с применением молекулярно-генетических методов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Пробы отбирали 10.07.2019 на стандартной станции с максимальной глубиной порядка 7 м тонкослойным пробоотборником. От поверхности до глубины 1 м интервал отбора проб составил 0,5 м; затем в районе градиента окислительно-восстановительного потенциала (от 1,2 до 3 м) отбирали дробно – через 10, 20, 50 см; далее, с глубины 3 м и до дна – через каждый метр. Объем проб варьировал от 50 до 100 мл. В итоге всего было отобрано 17 проб. Количественный учет проводили на препаратах, фиксированных сулемой. Просмотр материала и его документирование производили на микроскопе Leica ВМ 5500.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

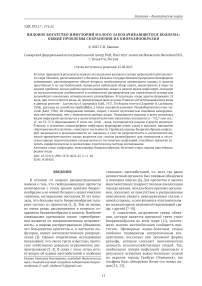

Район исследования и абиотические условия . Озеро Моховое (55.914582 с.ш., 48.859124 в.д.) расположено в долине Сер Булак, которая относится к бассейну реки Сумка, левого притока Волги (рис. 1А). Прозрачность в момент отбора составляла – 0,75 м. Цвет воды –желто-корич-невый, цветность – 117-418 oPt.

Резкий градиент температуры начинался сразу от приповерхностных слоев до 2-2,5 м, pH менялась от слабокислых до слабощелочных значений (рис. 1Б). Градиент окислительно-восстановительного потенциала приходился на горизонт от 1м до 2 м. Микроаэробные и анаэробные условия складывались в толще воды от 1,7 м до дна. Электроповодность – от 236 до 352 μSm/ cм. По данным Е.Н. Унковской и О.Ю Тарасова [18], за весь период наблюдений (2001-2015 гг.) значительных изменений минерализации не отмечалось, и минерализация оценивалась как «малая» (в среднем, 183,2 мг/дм3), общая жесткость соответствовала категории «мягкая вода». Соотношение ионов по формуле Курлова в поверхностном слое [18]:

Рис. 1. Схема расположения оз. Моховое в Раифском участке ВКГПБЗ (А) (по: [19]) и профили абиотических факторов в толще воды глубоководной станции озера 10.07.2019 (Б)

M 0 HCO , , 68 a 27 SO , 05 .

Ca 52 Mg 23 NaK 25

По содержанию железа (2,49±1,23 мг/дм3) и фосфатов (0.96±0,32 мг/дм3) в придонных горизонтах в среднем за период 2001-2015 гг., озеро входит в пятерку озер заповедника с максимальными значениями по данным показателям (озера Линево, Торфяное, Гнилое и Карасиха) [18].

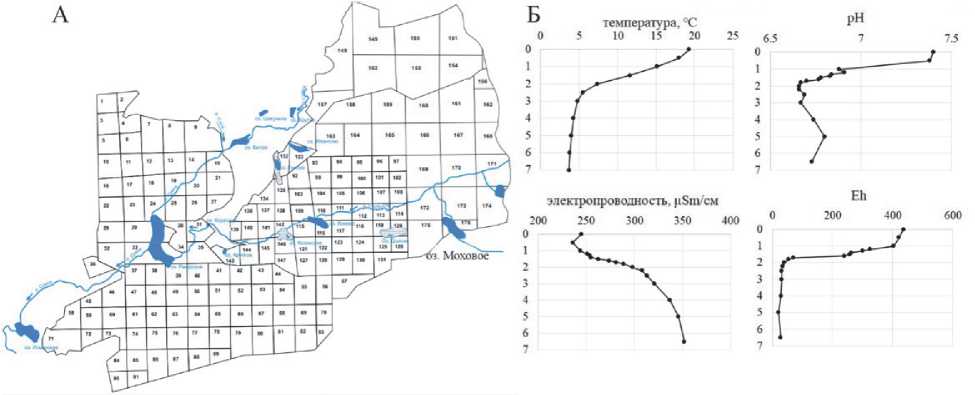

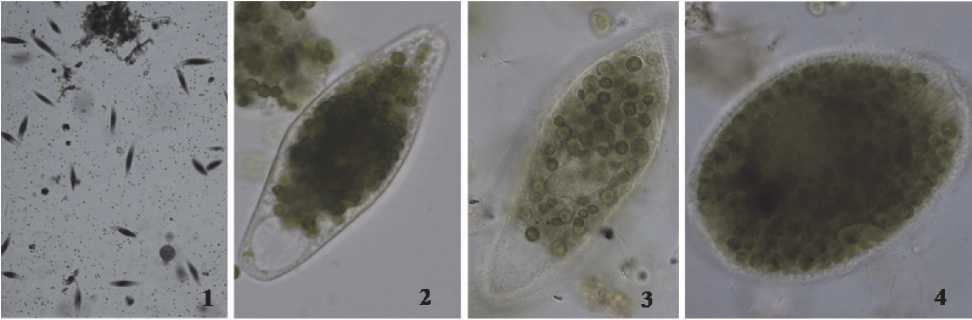

Общая характеристика видового состава инфузорий. В оз. Моховое в центральной глубокой части водоема выявлено 53 вида (есть виды, не определенные пока даже до рода) (таблица). Ранее не регистрировались в озерах ВКЗ: Lacrymaria cf. sapropeli с a Kahl, 1927, Trichospira inversa (Claparède & Lachmann, 1858), два вида из семейства Spathidiidae, Pseudoblepharisma tenue var. viride (Kahl, 1926). Маловероятно, что они эндемики, вероятнее, просто мало исследовались подобные ненарушенные местообитания, в которых велико «скрытое разнообразие». Один из «новых» и редких видов, P. tenue var. viride, в данном водоеме вообще является основным доминантом (рис. 2).

Озеро характеризовалось очень высокой численностью инфузорий: суммарная численность (753700 тыс. экз./м3) более чем в 20 раз превышала максимальную численность, указанную для водоемов заповедника [20]. Довольно «резкий» и «узкий» максимум численности на глубине 1,3 м (рис. 3) удалось зарегистрировать, благодаря дробному отбору (через каждые 10 см в области расположения максимума численности).

В аэробном слое у поверхности доминировали олиготрихи Halteria grandinella (O.F. Muller, 1773) (33% общей численности) и Pelagostrombidium mirabile (Penard,1916) (13%); чуть ниже, на глубине 0,5 м – тинтин-ниды Tintinnidium fluviatile (Stein, 1863) (70%) и Tintinnopsis cylindrata Kofoid & Campbell, 1929 (20%). В микроаэробных слоях основу численности формировали в основном два миксотрофных вида (таблица): Pelagothrix plancticola Foissner et al., 1995 (41%) и Pseudoblepharisma tenue var. viride (Kahl, 1926) (рис. 2, 3) .

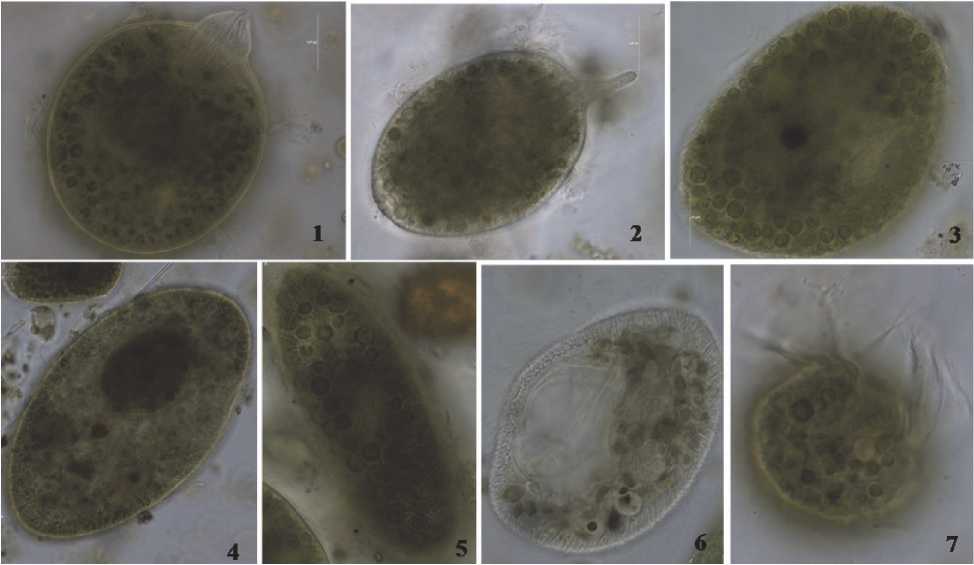

Рис. 2. Основные доминанты инфузорий в планктоне оз. Моховое в 10.07.2019:

1-3 – Pseudoblepharisma tenue var. viride (Kahl, 1926); 4 – Pelagothrix plancticola Foissner et al., 1995

Таблица. Видовой состав инфузорий, численность ( N , тыс. экз./м3) и вклад видов в среднюю численность ( N, %) в оз. Моховое в июле 2019 г.

|

Видовой состав |

N средняя |

N максимальная |

N, % |

|

Askenasia chlorelligera Krainer & Foissner, 1990* |

1.2 |

20 |

0 |

|

Amphileptus procerus (Penard,1922) |

1.2 |

20 |

0 |

|

Apsiktrata gracilis (Penard, 1922) |

24 |

200 |

0 |

|

Caenomorpha lata Kahl, 1927 |

1.2 |

20 |

0 |

|

C. medusula Perty, 1852 |

91 |

720 |

0.1 |

|

C. sapropelica Kahl, 1927 |

12 |

80 |

0 |

|

Caenomorpha sp. ( C. uniserialis Levander, 1894) |

14 |

140 |

0 |

|

Codonella cratera (Leidy, 1887) |

16 |

280 |

0 |

|

Coleps amphacanthus Ehrenberg, 1833 |

4.7 |

40 |

0 |

|

C. hirtus (Muller, 1786) Nitzsch, 1827 |

2.4 |

40 |

0 |

|

C. hirtus viridis Ehrenberg, 1831* |

394 |

6280 |

0.3 |

|

Coleps sp .* |

72 |

1220 |

0 |

|

Cyclidium glaucoma (O.F. Muller, 1773) |

15 |

180 |

0 |

|

Dexiotricha cf. colpidiopsis (Kahl, 1926) |

961 |

6280 |

0.8 |

|

Dexiotricha granulosa (Kent, 1881) |

1133 |

7700 |

0.9 |

|

Didinium cf. nasutum (O.F.Muller, 1773) * |

958 |

14360 |

0.8 |

|

D. chlorelligerum Kahl, 1935* |

86 |

440 |

0.1 |

|

Disematostoma butschlii Lauteborn, 1894* |

3299 |

35840 |

2.7 |

|

Euplotes diadaleo s Diller & Kounarius, 1966* |

438 |

3420 |

0.4 |

|

Frontonia leucas (Ehrb., 1838) |

2.4 |

20 |

0 |

|

Frontonia sp.* |

270 |

2960 |

0.2 |

|

Halteria grandinella (O.F. Muller, 1773) |

147 |

1320 |

0.1 |

|

Haplocaulus sp. |

1.2 |

20 |

0 |

|

Histiobalantium natans Clap. & Lachm., 1858* |

8613 |

67120 |

7.1 |

|

Holophrya discolor Ehrenberg, 1833 |

896 |

15240 |

0.7 |

|

H. ovum (Ehrenberg, 1831)* |

368 |

2430 |

0.3 |

|

Lacrymaria cf. sapropelica Kahl, 1927 |

3.5 |

40 |

0 |

|

Metopus spp. |

11 |

160 |

0 |

|

Microthorax cf. elegans Kahl, 1931 |

1.2 |

20 |

0 |

|

Paramecium cf. chlorelligerum Kahl, 1935* |

324 |

2000 |

0.3 |

|

Paramecium sp. 1 ( P. aurelia (Ehrb., 1838) complex) |

1.2 |

20 |

0 |

|

Pelagohalteria viridis (Fromentel, 1876) Foissner, Skogstad & Pratt, |

|||

|

1988)* |

1336 |

18120 |

1.1 |

|

Pelagostrombidium mirabile (Penard, 1916)* |

81 |

1000 |

0.1 |

|

Pelagothrix plancticola Foissner et al., 1995* |

49233 |

210860 |

40 |

|

Pelagovorticella natans (Faure -Fremiet, 1924) |

1.2 |

20 |

0 |

|

Plagiopyla sp. |

2.4 |

40 |

0 |

|

Pseudoblepharisma tenue var. viride (Kahl, 1926) |

50724 |

397320 |

42 |

|

Rimostrombidium spp. (R.hyalinum (Mirabdulaev, 1985); R. humile |

|||

|

(Penard, 1922)) |

8 |

140 |

0 |

|

Rimostrombidium velox (Faure-Fremiet, 1924) |

15 |

220 |

0 |

|

Rimostrombidium lacustri s (Foissner, Skogstad & Pratt, 1988 |

26 |

400 |

0 |

|

Spathidium sp. 1* |

0.6 |

10 |

0 |

|

Spathidium sp. 2* |

14 |

240 |

0 |

|

Tachysoma pellionellum (O.F.Muller, 1773) |

3.5 |

60 |

0 |

|

Tintinnidium fluviatile (Stein, 1863) |

1338 |

22560 |

1.1 |

|

Tintinnopsis cylindrata Kofoid & Campbell, 1929 |

396 |

6440 |

0.3 |

|

Trichospira inversa (Claparède & Lachmann, 1858) |

17 |

140 |

0 |

|

Urocentrum turbo (O.F.Muller, 1786) |

100 |

780 |

0.1 |

|

Urotricha spp. (17-25 мкм) ( U. farcta Clap. & Lachmann,1859; U. |

|||

|

furcata Schewiakoff, 1893; U. globosa Schewiakoff, 1892) |

1.2 |

20 |

0 |

|

Vorticella spp. (<30 мкм) |

1.2 |

20 |

0 |

|

Бродяжки перитрих |

2.4 |

20 |

0 |

Примечание. * - миксотрофные виды; в столбце «N, %» 0 соответствует значениям <0,01%

Рис. 3. Вертикальное распределение общей численности (слева) и численности отдельных видов инфузорий планктона в области максимума (справа) в оз. Моховое 10.07.2019

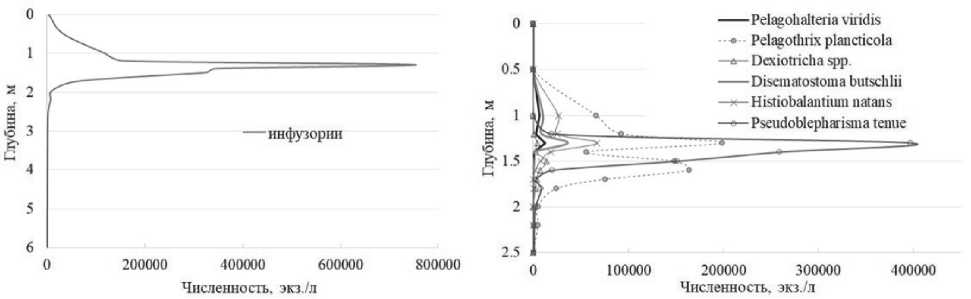

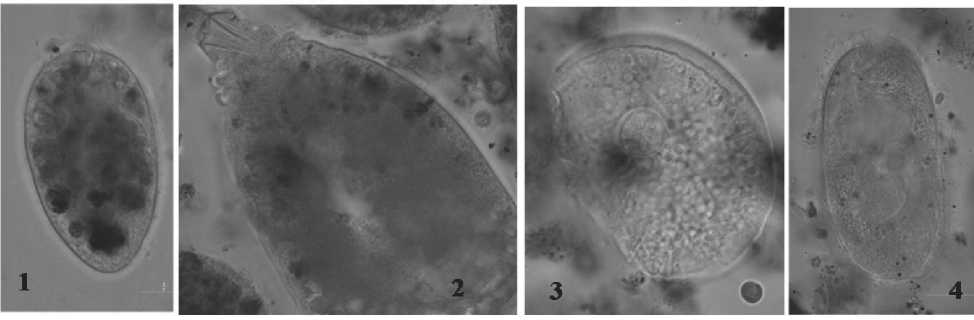

Сообщество инфузорий оз. Моховое характеризуется высоким вкладом симбионтсодержащих инфузорий в целом: в кислородных условиях от поверхности до 0,5 м лишь 7,8% инфузорий содержат симбиотические зеленые водоросли, а, начиная с глубины 1 м и до дна, 97% численности инфузорий (в области максимума – 99%) являются миксотрофными. Практически все виды микроаэробной и анаэробной зон содержат симбиотически водоросли. Это Euplotes diadaleo s Diller & Kounarius, 1966, Holophrya ovum (Ehrenberg, 1831) , Rimostrombidium velox (Faure-Fremiet, 1924) Jankowski, 1978 , Didinium chlorelligerum Kahl, 1935, Spathidium sp., Holophrya ovum (Ehrenberg, 1831), Disematostoma butschlii Lauteborn, 1894, Histiobalantium natans Clap. & Lachm., 1858, Paramecium cf. chlorelligerum Kahl, 1935 и др. (таблица, рис. 4). Из-за высокой численности миксотрофных инфузорий, имеющих в микроаэробных глубоких слоях озера преимущество над фитопланктоном, цвет воды кажется зеленым, благодаря пигменту симбиотических водорослей.

В исследованный нами период 2019 г. основными видами, формирующими основу максимума численности в оз. Моховое, были P. tenue и P. plancticola.

Pseudoblepharisma tenue var. viride. Впервые указывается для водоемов ВКГПБЗ. Ранее мы находили его лишь в прибрежной зоне (не в пела-гиали) полигумозных озер Самарской области. Считается редким видом, видимо, из-за довольно нечастого обследования подобных местообитаний. В оз. Моховое, напротив, его можно считать массовым, являющимся первым доминантом. Он встречался практически во всей толще в пелаги-али (у поверхности – единицы) с максимумом на глубине 1,3 м (N= 397320 экз./л, 53% общей численности). Огромная плотность инфузорий с зоохлореллами обусловливает зеленый цвет воды; невооруженным глазом неопытный исследователь может перепутать их с эвгленами (рис. 2 (1)). Размеры 113-139 × 32-42 мкм. Регистрировали еще и мелкую форму (или это молодые особи по- сле деления?): 38 × 28 мкм. Их доля составляла около 10% численности популяции вида.

Pelagothrix plancticola . Массовый вид в озере. Размер особи 71-102 × 43-60 мкм, размер более мелкой формы, составляющей в среднем 2% (максимум 10%) от численности вида, – всего 35 × 33 мкм. Размер макронуклеуса – 25 × 23 мкм. Образовывал 2 пика численности: на 1,3 м (N= 198 720 экз./л, 26% общей численности) и на 1,6 м ((N= 163920 экз./л, 83% общей численности). Вид, характерный для стратифицированных и меромиктических водоемов. В ВКЗ отмечался в 2006-2007 гг. в озерах Линево, Илантово, Долгое и Карасиха. Помимо данного вида, другие виды рода Holophrya тоже содержат зоохлореллы, что затрудняет их точное определение. Аналогично этому, существуют близкие виды и из других таксонов, тоже трудно отличимые, из-за присутствия зоохлорелл: например, облигатный Didinium chlorelligerum и D. nasutum (O.F.Muller, 1773), который, вероятно, тоже иногда содержит симбионты.

Следует отметить, что симбионты в разных видах инфузорий различаются по размеру: у таких видов как, Frontonia sp., Spathidium sp. 1, D. chlorelligerum диаметр симбиотических зеленых водорослей в среднем около 3 мкм и чуть больше; у P. plancticola , Didinium cf. nasutum, P. tenue var. viridis – приблизительно 4-5 мкм; а у D. butschlii, E. diadaleo s, P. cf. chlorelligerum симбионты крупнее – в среднем около 5–6 мкм. Это косвенное свидетельство различной видовой принадлежности самих симбионтов. Совсем недавно было установлено, что симбионт из P. tenue относится к роду Meyerella [21].

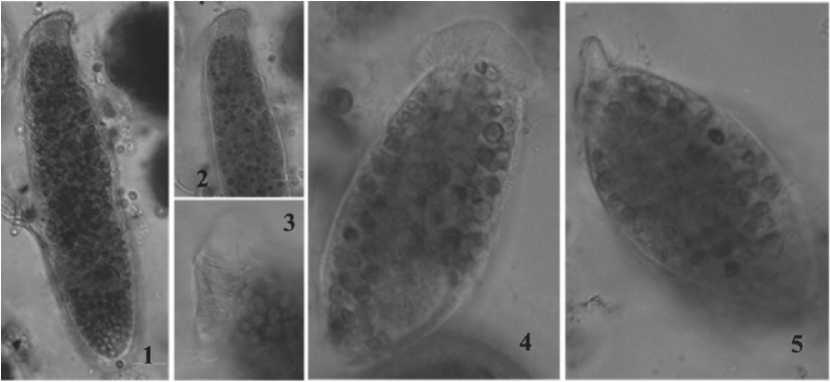

В слоях водной толщи ниже 1,5 м, наряду с перечисленными миксотрофами, развивается сапропелевая фауна: Metopus sp. и несколько видов Caenomorpha (таблица), Apsiktrata gracilis (Penard, 1922) , L. cf. sapropeli с a (рис. 5). Однако она представлена в незначительном количестве, что свидетельствует скорее о незначительных количестве сероводорода и сульфидов или об их отсутствии.

Рис. 4 . Представители миксотрофных инфузорий в толще воды оз. Моховое в июле 2019 г.:

3 – Disematostoma butschlii Lauteborn, 1894, 106 х 79 мкм; 4 – Frontonia sp., 221 х 134 мкм;

5 – Paramecium cf. chlorelligerum Kahl, 1935, 102 х 41 мкм; 6 – Histiobalantium natans Clap.& Lachm., 1858;

7 – Pelagohalteria viridis (Fromentel, 1876), 32 х 33 мкм и др.

Рис. 5. Анаэробные виды оз. Моховое:

1 – Apsiktrata gracilis (Penard, 1922), 51 × 29 мкм;

2 – Lacrymaria cf. sapropeli с a , 134 × 74 мкм;

3 – Microthorax cf. elegans Kahl, 1931, 58 × 45 мкм;

4 – Trichospira inversa (Claparède & Lachmann, 1858), 99 × 47 мкм

Некоторые интересные редкие виды и новые находки:

Lacrymaria cf. sapropeli с a (рис. 5( 2 )). Размер в сокращенном состоянии 114-134 х 54-74, Макронуклеус – 32 х20 мкм. В задней части клети – светопреломляющие гранулы. Единичные находки на глубине 1,7 м и 2,2 м. Впервые указывается для водоемов ВКЗ.

Trichospira inversa (рис. 5(4)). Размеры 80-99 х 39-47 мкм. Размер макронуклеуса – 31х20; диаметр микронуклеуса 11-12 мкм. Зарегистриро- ван в анаэробной зоне ниже 1,6 м. Впервые указывается для водоемов ВКЗ.

Spathidium sp. 1 (рис. 6( 1-2 )). Вид похож на Spathidium с hlorelligerum Kahl, 1930. Размер особи 202 х 47мкм. Макронуклеус лентовидный. Содержит симбиотические водоросли, диаметр зоохлорелл 2,9-4,6 мкм, в среднем – 3,6 мкм). Встречен единично на глубине 1,2 м. Впервые указывается для водоемов ВКЗ.

Spathidium sp. 2 (рис. 6( 3-5 )). Возможно, это Spathidium repandum Penard, 1922, но вполне

Рис. 6. Инфузории сем. Spathididae:

1, 2 – Spathidium sp. 1; 3-5 – Spathidium sp. 2

вероятно, может относиться и к другому роду – Spathidiella hyalina Kahl, 1926, S. rigida Kahl, 1930, поскольку Ма овальный, а у спатидиид он, как правило, более сложной формы. Размер 64-73 х 30 х 29 мкм. Точный диагноз возможен лишь после гистохимического окрашивания аргирома. Зоохлореллы более яркого цвета, чем у других симбионтсодержащих инфузорий из пробы. Обнаружен на глубине 1,5 м (N=240 экз./л). Впервые указывается для водоемов ВКГПБЗ.

В целом, уникальность комплекса видов исследованного болотного озера заключается в присутствии огромного количества миксотро-фов как в абсолютных, так и в относительных значениях, а также в том, что они, подобно «бактериальной пластине», формируют очень узкий и высокий максимум численности. Эти новые данные очень полезны для понимании биологии редких видов, например, основного доминанта сообщества инфузорий озера в данный период – P. tenue. В области максимума данный вид формировал 53-75% численности. Первое обнаружение данного вида с зоохлореллами указывалось для прудов Германии [12]. Относительно недавно появилась сведения о находке похожего вида в Северной Америке во Флориде [22]. Последний был более чем в 2 раза крупнее, зоохлореллы упакованы более плотно. Кроме того, флоридская разновидность способна образовывать чехол (или «лорику»). Последовательность гена 18S рРНК была аналогична и близка к тем, о которых сообщалось в литературе для данного рода и для рода Spirostomum. Интересно, что в популяции P. tenue из оз. Моховое (ВКГПБЗ) и из Флориды не встречались виды с розовой окраской, указывающей на присутствие пурпурных бактерий, в отличие от популяции пурпурно-зеленых инфузорий, обитающих в сфагновых прудах вересковой пустоши (Германия), «горячей точке» микробного разнообразия [22] и популяции из оз. Журавлиное, которое относится к группе редких ги- дробиоценозов Самарской области – верховых болот на южной границе их распространения [23, 24]. За исключением P. tenue, пока не встречались виды, содержащие одновременно и зеленые водоросли, и пурпурные бактерии. Такой «трехсторонний консорциум» физиологически сложен [25], поскольку эти две группы симбионтов обычно занимают разные ниши в природе. Зеленые водоросли (Chlorophyta) встречаются в аэробной среде, в то время как пурпурные бактерии (семейства Chromatiaceae), в основном, в анаэробной. Более того, из-за различных фотосинтетических пигментов, зеленые водоросли и пурпурные бактерии поглощают различные диапазоны волн. Таким образом, «пурпурно-зеленая инфузория» представляет собой экстраординарный пример того, как симбиоз объединяет разрозненные «физиологии» и позволяет возникающим консорциумам создавать новые экологические ниши [25].

В целом, любая интересная находка видов в редких, охраняемых местах обитания расширяет представление о распространении данного вида, вносит вклад в понимание механизма функционирования симбиотических систем, что в свою очередь способствует расширению представления о многообразии жизни. А, заботясь о сохранении разнообразия инфузорий, под защиту и охрану попадают и др. симбиотические протисты и бактерии. Однако в последнее время довольно сильно настораживает «продолжающееся снижение исследовательского потенциала по инвентаризации и классификации разнообразия протистов» [2]. С применением молекулярно-генетических методов изучения протистов, чаще стали проводиться «очаговые метагеномные» исследования про-тистов, «таксономические инвентаризации», обнаруживающие «высокое молекулярное разнообразие». И это оправдано, поскольку «ме-тагеномная характеристика даже формально описанных таксонов инфузорий служит ориентиром для оценки региональных, континентальных и глобальных моделей микробного биоразнообразия» [2]. Однако при этом чаще стали игнорироваться морфологические исследования, в результате чего вид остается до конца не определенным и не названным. К сожалению, широко распространенной ошибкой биологов является игнорирование и «очернение» так называемых описательных наук, которые предоставляют теоретикам и экспериментаторам первичные знания для дальнейших обобщений [26]. Нельзя забывать, что представляют собой интерес и симбионты инфузорий, поскольку с большой долей уверенности можно утверждать, что и в их составе возможны новые находки.

В заключение , можно утверждать, что, исследуя сообщества инфузорий редких местообитаний мы способствуем выявлению потенциального, скрытого разнообразия. А оно включает в себя «невидимые невооруженным глазом виды, виды, находящиеся в состоянии покоя, либо присутствующие в таком малом количестве, что они остаются незамеченными» [27]. Поэтому необходимо увеличивать усилия по отбору проб в малоисследованных пресноводных водоёмах с целью выявления данного скрытого разнообразия. О необходимости включать мелкие водные организмы в исследования биоразнообразия и разрабатывать принципы по управлению «загадочным или скрытым» разнообразием пишут многие исследователи [27]. К счастью, исследованное нами оз. Моховое уже имеет охранный статус в силу нахождения на территории заповедника. Однако в глобальном масштабе все еще остается проблема в исследовании биоразнообразия инфузорий, связанная с меньшей привлекательностью таких водоемов (в частности не находящихся под государственной охраной) для лимнологов и отсутствием хорошо подготовленных специалистов по систематике инфузорий, способных грамотно сочетать морфологические и молекулярно-генетические методы исследования.

Автор выражает благодарность администрации ВКГПБЗ в лице директора А. В. Павлова за предоставленную возможность работать на территории заповедника, заместителя директора по управлению, экологическому образованию и туризму Е. Н. Унковской и всем сотрудникам и волонтерам – участникам экспедиции в июле 2019 г. за плодотворный комплексный отбор проб. Автор также признательна М. В. Уманской и М. Ю. Горбунову за предоставленные данные по гидрофизическим параметрам среды.

Список литературы Видовое богатство инфузорий малого заболачивающегося водоема: общие проблемы сохранения их биоразнообразия

- Hausmann K., Hülsmann N., Radek R. Protistology. Schweizerbart, Berlin Stuttgart, 2003. 379 p.

- Conservation of protists: the Krauthügel pond in Austria / F.P. Cotterill, H. Augustin, R. Medicus, W. Foissner // Diversity. 2013. Т. 5. №. 2. P. 374-392. doi:10.3390/d5020374.

- Stoeck T., Bruemmer F., Foissner W. Evidence for local ciliate endemism in an alpine anoxic lake // Microbial Ecology. 2007. V. 54. P. 478-486.

- Foissner W. Biogeography and dispersal of microorganisms: a review emphasizing protists // Acta Protozool., 2006. 45. P. 111-136.

- Foissner W. Dispersal and biogeography of protists: recent advances // Japanese Journal of Protozoology. 2007. V. 40. №. 1. P. 1-16.

- International Code of Zoological Nomenclature. International Trust for Zoological Nomenclature. London., UK. 1999. 306 p.

- Cotterill F.P., Al-Rasheid K., Foissner W. Conservation of protists: Is it needed at all? // Biodivers. Conserv. 2008. 17. P. 427–443. DOI: 10.1007/s10531-007-9261-8.

- Foissner W. Soil protozoa: fundamental problems, ecological signifi cance, adaptations in ciliates and testaceans, bioindecators and guide to the literature // Prog. Protistol. 1987. V. 2. P. 69-212.

- Taxonomische und Ökologische Revision der Ciliaten des Saprobiensystems Band I–IV / W. Foissner, H. Berger H. Blatterer, F. Kohmann // Bayerisches Landesamtes für Wasserwirtschaft: Deggendorf, Germany, 1995. 540 p.

- Lange-Bertalot H. A fi rst ecological evaluation of the diatom fl ora in Central Europe. Species diversity, selective human interactions and the need of habitat protection // Lauterbornia. 1997. 31. P. 117–123.

- Townsend C.R., Harper J.L., Begon M.E. Ökologie. Springer: Berlin, Germany, 2003. 647 p.

- Kahl A. Neue und wenig bekannte Formen der holotrichen und heterotrichen Ciliaten // Arch. Protistenk. 1926. 55. P. 197–438.

- Foissner W., Wenzel F. Life and legacy of an outstanding ciliate taxonomist, Alfred Kahl (1877–1946), including a facsimile of his forgotten monograph from 1943 // Acta. Protozool. 2004. 43 (Suppl.). P. 3–69.

- Endemic ciliates (Protozoa, Ciliophora) from tank bromeliads (Bromeliaceae): a combined morphological, molecular, and ecological study / W. Foissner, M. Strüder-Kypke, G.W. van der Staay, S.Y. Moon-van der Staay, J. H. Hackstein // European journal of protistology. 2003. 39(4). P. 365-372.

- Kreutz M, Foissner W. The Sphagnum ponds of Simmelried in Germany: a biodiversity hot-spot for microscopic organisms // Protozool Monogr. 2006. V. 3. 267 p.

- Griffi th G.W. Do we need a global strategy for microbial conservation? // Trends in Ecology and Evolution. 2012. V. 27. №. 1. P. 1.

- Красная книга Самарской области. Т. 1. Редкие виды растений, лишайников и грибов [под ред. чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и проф. С.В. Саксонова]. – Тольятти: ИЭВБ РАН, 2007. – С. 326-334.

- Унковская, У.Н. Гидрохимический режим водоемов и водотоков Раифского участка Волжско-Камского заповедника и его охранной зоны / У.Н. Унковская, О.Ю. Тарасов // Труды Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. – Казань: Фолиант. – 2016. – С. 9-40.

- Труды Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. – Казань: Фолиант, 2016. – 324 с.

- Быкова, С.В. Свободноживущие инфузории Волжско-Камского заповедника / С.В. Быкова, В.В. Жариков // Труды Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. – Казань: Фолиант, 2016. – С. 72-90.

- Species delimitation polyphasic approach reveals Meyerella similis sp. nov.: a new species of “small green balls” within the Chlorella-clade (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) / E.S. Krivina, O.N. Boldina, Y.S. Bukin, S.V. Bykova, A.D. Temraleeva // Organisms Diversity & Evolution. 2023. V. 23. №. 1. P. 25-40.

- Hines H.N., McCarthy P.J., Esteban G.F. A Case Building Ciliate in the Genus PseudoblepharismaFound in Subtropical Fresh Water // Diversity. 2022. V. 14. №. 3. P. 174. doi.org/10.3390/d14030174

- Голубая книга Самарской области: редкие и охраняемые гидробиоценозы [под редакцией Г.С. Розенберга и С.В. Саксонова]. – Самара: СамНЦ РАН, 2007. – 200 с.

- Быкова, С.В. Свободноживущие инфузории некоторых водоемов особо охраняемых природных территорий Самарской области / С.В. Быкова // Научные труды Государственного природного заповедника» Присурский». – 2015. – Т. 30. – №. 1. – С. 58-63.

- Muñoz-Gómez S.A., Kreutz M., Hess S. A microbial eukaryote with a unique combination of purple bacteria and green algae as endosymbionts // ScienceAdvances. 2021. Т. 7. №. 24. С. eabg4102.

- Cotterill F.P.D., Foissner W. A pervasive denigration of natural history misconstrues how biodiversity inventories and taxonomy underpin scientifi c knowledge // Biodiversity and Conservation. 2010. Т. 19. P. 291-303. doi:10.1007/s10531-009-9721-4.

- Esteban G.F., Finlay B.J. Conservation work is incomplete without cryptic biodiversity // Nature. 2010. Т. 463. №. 7279. С. 293-293