Видовое разнообразие и эколого-трофические особенности биоты макромицетов припоселковых лесов Красноярского края

Автор: Крючкова О.Е., Садовникова С.Г.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Экология

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследований видового разнообразия и некоторых аспектов экологии макромицетовприпоселковых лесов Красноярского края. Выявлено снижение числа видов и эколого-трофических групп грибов на антропогенно измененных территориях.

Грибы, макромицеты, экология, припоселковые леса, красноярский край

Короткий адрес: https://sciup.org/14083601

IDR: 14083601 | УДК: 582.284.3

Текст научной статьи Видовое разнообразие и эколого-трофические особенности биоты макромицетов припоселковых лесов Красноярского края

Исследования проводились с июня по сентябрь в период 2010–2011 гг. стандартным маршрутным методом с дополнительными стационарными исследованиями методом пробных площадей в окрестностях поселка Тинской Нижнеингашского района Красноярского края в нескольких растительных ассоциациях, различных по происхождению, флористическому составу, микроклиматическим условиям и степени влияния антропогенного фактора.

-

1. Сосняк осочково-орляковый (СОО) со значительным участием березы (7С3Б). Кустарниковый ярус в виде редких зарослей розы коричной ( Rosa cinnamomea L.) и кизильника черноплодного ( Cotoneaster melanocarpa Fisch.). В травяно-кустарничковом ярусе доминируют орляк обыкновенный ( Pterídium aquilínum (L.) Kuhn) и осочка большехвостая ( Carex macroura Meinsh.).

-

2. Сосняк зеленомошно-разнотравный (СЗР) с примесью березы (8С2Б). Кустарниковый ярус не выражен, представлен единичными экземплярами R. cinnamomea . Травяно-кустарничковый ярус развит слабо, в нем доминирует C. macroura , меньше представлены V. myrtillus , хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.) и др. Моховой покров развит неравномерно, представлен в виде пятен Pleurozium sp. и других видов.

-

3. Сосняк разнотравно-осочковый (СРО) с единичными экземплярами березы (10С+Б). Кустарниковый ярус отсутствует, травяно-кустарничковый покров развит слабо, мозаично, в виде фрагментов, сложенных C. macroura , E. sylvaticum , земляникой лесной (Fragaria vesca L .). Моховой покров отсутствует. Данный участок подвергался воздействию низового пожара около 3 лет назад от времени проведения исследования.

-

4. Сосняк мертвопокровный (СМ) без примеси других пород (10С). Кустарниковый и травянистокустарничковый ярус практически отсутствуют. Участок испытывал воздействие низового пожара весной в год исследований.

Методика сбора материала, гербаризации образцов и идентификации видов была основана на работах некоторых отечественных авторов [3, 4, 5, 9]. Для количественной оценки сходства видовых составов макромицетов использовался коэффициент видового сходства Жаккара:

К

с

J а + b - с ’

где а – число видов, отмеченных на первой пробной площади; b – число видов, отмеченных на второй пробной площади; с – число видов, общих для обоих площадей; К J – коэффициент общности.

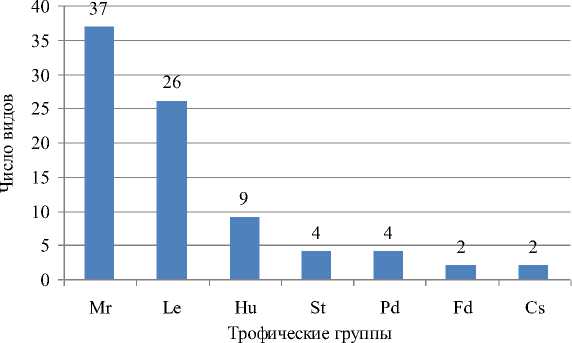

Для анализа трофической структуры микобиоты была использована шкала трофических групп, предложенная А.Е. Коваленко [9], с некоторыми изменениями: микоризообразователи – Mr; сапротрофы на древесине (ксилотрофы) – Le, гумусовые – Hu, на подстилке – St, на опаде – Fd, на обугленном субстрате – Cs; паразиты на деревьях и кустарниках – Pd.

В списке, отображающем таксономическую структуру изучаемой микобиоты (табл.), таксоны расположены в основном в соответствии с системой, принятой в «Словаре грибов Айнсворта и Бисби» [11]. Сокращения авторов при грибных таксонах приводятся в соответствии с электронной базой данных .

Результаты исследований и их обсуждение . В результате проведенных исследований на изученной территории выявлено 84 вида макромицетов, относящихся к 2 отделам, 2 классам, 10 порядкам, 30 семействам и 53 родам (табл.).

Таксономическая структура биоты макромицетов окрестностей пос. Тинской

|

Отдел, класс, порядок семейства (число родов/видов) |

Род (число видов) |

|

Отдел Ascomycota (3/3) |

|

|

Класс Ascomycetes (3/3) |

|

|

Порядок Helotiales (1/1) |

|

|

Сем. Cudoniaceae (1/1) |

Spathularia (1) |

|

Порядок Pezizales |

|

|

Сем. Pezizaceae (1/1) |

Peziza violacea (1) |

|

Сем. Pyronemataceae (1/1) |

Anthracobia macrocystis (1) |

|

Отдел Basidiomycota (48/81) |

|

|

Класс Basidiomycetes (48/81) |

|

|

Порядок Agaricales (21/33) |

|

|

Сем. Agaricaceae (3/3) |

Agaricus (1), Cystoderma (1), Lepiota (1) |

|

Сем. Lycoperdaceae (1/1) |

Lycoperdon (1) |

|

Сем. Pluteaceae (1/1) |

Amanita (1) |

|

Сем. Entolomataceae (1/2) |

Entoloma (2) |

|

Сем. Cortinariaceae (3/9) |

Cortinarius (7), Galerina (1), Inocybe (1) |

|

Сем. Hydnangiaceae (1/1) |

Laccaria (1) |

|

Сем. Hygrophoraceae (1/1) |

Hygrophorus (1) |

|

Сем. Marasmiaceae (2/2) |

Armillaria (1), Mycetinis (1) |

|

Сем. Coprinaceae (1/1) |

Psathyrella (1) |

|

Сем. Schizophyllaceae (1/1) |

Schizophyllum (1) |

|

Сем. Tricholomataceae (6/11) |

Infundibulicybe (1), Gymnopus (2), Lepista (1), Mycena (3), Panellus (1), Tricholoma (3) |

|

Порядок Boletales (4/5) |

|

|

Сем. Boletaceae (2/3) |

Leccinum (1), Boletus (2) |

|

Сем. Suillaceae (1/1) |

Suillus (1) |

|

Сем. Gomphidiaceae (1/1) |

Chroogomphus (1) |

|

Порядок Cantharellales (3/3) |

|

|

Сем. Cantharellaceae (3/3) |

Craterellus (1), Cantharellus (1), Hydnum (1) |

|

Порядок Gomphales (2/2) |

|

|

Сем. Ramariaceae (1/1) |

Ramaria (1) |

|

Сем. Gomphaceae (1/1) |

Clavariadelphus (1) |

|

Порядок Hymenochaetales (2/2) |

|

|

Сем. Hymenochaetaceae (2/2) |

Coltricia (1), Porodaedalea (1) |

|

Порядок Polyporales (14/21) |

|

|

Сем. Hapalopilaceae (1/1) |

Bjerkandera (1) |

|

Сем. Ganodermataceae (1/1) |

Ganoderma (1) |

|

Сем. Fomitopsidaceae (2/3) |

Fomitopsis (2), Piptoporus (1) |

|

Сем. Polyporaceae (8/14) |

Cerrena (1), Daedaleopsis (1), Fomes (1), Polyporus (1), Trametes (5), Trichaptum (2), Tyromyces (2), Lenzites (1) |

|

Сем. Meruliaceae (1/1) |

Merulius (1) |

|

Сем. Steccheriaceae (1/1) |

Steccherinum (1) |

|

Порядок Russulales (3/14) |

|

|

Сем. Russulaceae (2/13) |

Lactarius (3), Russula (10) |

|

Сем. Stereaceae (1/1) |

Stereum (1) |

|

Порядок Tremellales (1/1) |

|

|

Cем. Tremellaceae (1/1) |

Tremella (1) |

Подавляющее большинство обнаруженных видов являются базидиальными грибами, среди которых агарикоидные макромицеты (51 вид) многочисленнее афиллофороидных (29 видов).

Наиболее крупными порядками по числу видов и родов являются Agaricales (33 вида, 21 род), Polyporales (21 вид, 14 родов) и Russulales (14 видов, 3 рода), включающие в общей сложности около 81 % от общего числа видов выявленной микобиоты. Неожиданно низкой оказалась видовая насыщенность порядка Boletales (5 видов, 4 рода).

Ведущими семействами по числу видов являются Polyporaceae (14 видов), Russulaceae (14 видов), Tricholomataceae (11 видов), Cortinariaceae (9 видов). Остальные семейства представлены менее чем 5 видами. Список крупнейших родов составляет Russula (10 видов), Cortinarius (7 видов), Trametes (5 видов), Lactarius (3 вида), Mycena (3 вида) и Tricholoma (3 вида), что составляет почти треть всего видового состава микобиоты.

Состав ведущих семейств и родов исследуемой биоты макромицетов в общих чертах характерен для всех микобиот лесной зоны умеренного пояса [10] и не имеет каких-либо специфических особенностей. Большинство из обнаруженных видов грибов являются широко распространенными, обычными для Сибири и изучаемой лесорастительной зоны, редок лишь Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev & Singer.

Анализ трофической структуры исследуемой микобиоты (рис. 1) показал преобладание в ней микори-зообразователей (Mr), которые составляют почти половину макромицетов исследуемой территории (37 видов; 44,0 %). Они представлены видами, в большинстве своем формирующими симбиотические ассоциации с деревьями хвойных пород. Второе место в исследуемой микобиоте занимают ксилотрофы (Le), заселяющие преимущественно крупномерный валеж или сухостой (26 видов; 36,0 %).

Рис. 1. Соотношение трофических групп в биоте макромицетов окрестностей пос. Тинской

Гумусовые сапротрофы (Hu) по числу видов занимают третью позицию (9 видов; 10,6 %). Значительно уступают им в видовом многообразии остальные трофические группы, к которым относятся сапротрофы на опаде (St, 4 вида; 4,8 %) и сапротрофы на подстилке (Pd, 4 вида; 4,8 %), паразиты на древесине и кустарниках (Fd, 2 вида; 2,4 %) и карботорфы (Сs, 2 вида; 2,4 %).

Особое внимание следует уделить ксилотрофным макромицетам, эта трофическая группа грибов во многом определяет состояние лесных экосистем.

Большинство выявленных видов ксилотрофов относится к группе трутовых грибов, входящих в порядок Polyporales , представителями агарикоидных являются Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. и Psathyrella candolleana (Fr.) Maire. Один вид – Tremella mesenterica Retz. – относится к гетеробазидиомицетам . Большая часть выявленных ксилотрофов (25 видов) приурочена к березе, что характерно для этой древесной породы в бореальной зоне [1, 2]. Доминирует обычный в Сибири Fomes fomentarius (L.) J. Kickx f., субдоминаты представлены Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. , Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. и Trametes versicolor (L.) Lloyd. На сосне выявлено 4 вида грибов, из которых чаще всего встречаются Fomitopsis pinicola (Alb. & Schwein.) P. Karst. и Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden .

Комплекс патогенных макромицетов на исследуемой территории включает в себя 11 видов, что составляет 42,3 % от всего числа (26 видов) обнаруженных здесь на данный момент ксилотрофов. Два из них (7,7 %) – A. mellea и Porodaedalea pini (Brot.) Murrill – являются особо опасными вредителями лесного хозяйства, паразитизм прочих факультативен и проявляется в основном при угнетении древостоя (повреждение коры, корней и пр.), что может оказаться значимым фактором в случае усиления антропогенной нагрузки на припоселковые леса. Прочие ксилотрофы изученной территории являются облигатными сапротрофами.

Изучение отношения выявленных в окрестностях пос. Тинской ксилотрофов к действию антропогенного фактора показало высокую долю характерных именно для нарушенных местообитаний ранево-рудеральных видов грибов ( Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst. , Schizophyllum commune Fr. , Stereum hirsutum (Willd.) Pers. , T. Versicolor), что свидетельствует о механической нарушенности леса [1, 2]. Несколько выявленных видов грибов ( S. commune, S. hirsutum, Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd , Trichaptum biforme (Fr.) Ryvarden , Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. и др.) являются в том числе показателями влияния пирогенного фактора [1, 2].

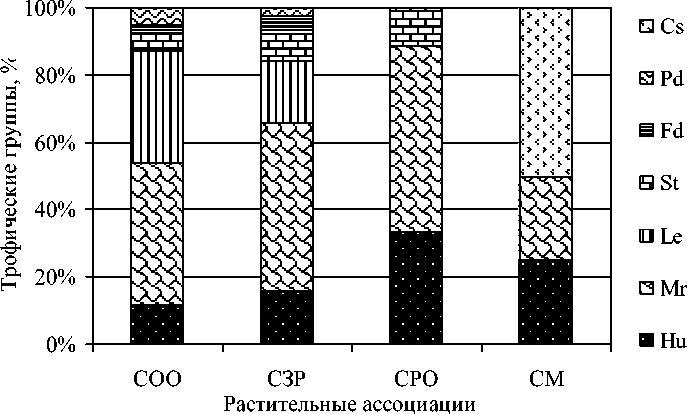

Сопоставление характеристик микобиоты различных растительных ассоциаций изучаемой территории показало значительное отличие в структуре их сообществ макромицетов. Наибольшее число видов макро-мицетов (78 видов; 94,9 % от всех выявленных) было зарегистрировано в сосняке осочково-орляковом, в сосняке зеленомошно-разнотравном в два раза меньше (38 видов; 45 %). Еще ниже видовое разнообразие в сосняке разнотравно-осочковом, где было встречено всего 9 видов (10,7 %). Наименьшее число видов грибов было выявлено в сосняке мертвопокровном, всего 4 вида (4,8 %).

Наибольшая степень сходства видового разнообразия макромицетов была выявлена между сосняками осочково-орляковым и зеленомошно-разнотравным ( K J =0,46) и разнотравно-осочковым и зеленомошноразнотравным ( K J =0,24), между прочими растительными ассоциациями оно незначительно.

Сопоставление трофических характеристик микобиот различных типов леса также показало сходную картину по соснякам осочково-орляковому и зеленомошно-разнотравному, где примерно в равных соотношениях были представлены основные шесть трофических групп грибов (рис. 2).

Более низкое участие ксилотрофов в микоценозе сосняка зеленомошно-разнотравного обусловлено низкой долей в нем березы. В сосняках разнотравно-осочковом и мертвопокровном остается по три трофических группы. В сосняке мертвопокровном, испытавшем недавнее пирогенное воздействие, не выявлены подстилочные сапротрофы, но были замечены представители карботрофов ( Peziza violacea Pers. и Anthracobia macrocystis (Cooke) Boud.), заселяющие обугленный субстрат.

Выявлен только один макромицет, встречающийся во всех четырех растительных ассоциациях, – га-стеромицет Lycoperdon perlatum Pers. Этот широко распространенный и экологически пластичный вид способен жить в самых различных условиях.

Рис. 2. Трофическая структура группировок макромицетов в различных растительных ассоциациях окрестностей пос. Тинской

Заключение . Таким образом, исследуемые припоселковые леса характеризуются достаточно низким видовым разнообразием макромицетов, ведущее положение в трофической структуре которых занимают микоризообразователи и ксилотрофы. Видовое богатство прочих экологических групп грибов, приуроченных к почвенно-подстилочному комплексу, значительно ниже. Исследованная биота макромицетов формируется в условиях сильного влияния антропогенного и пирогенного факторов, особенно выраженных в структуре ксиломицетокомплекса, представленного преимущественного ранево-рудеральными видами.