Видовое разнообразие и количественные показатели зообентоса в системе Глубоких озер (Казань)

Автор: Токинова Р.П., Галиахметова Л.К., Любарский Д.С.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1 т.33, 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье содержатся результаты исследования состава и структуры зообентоса в озерах Большое и Малое Глубокое (г. Казань, городской лесопарк «Лебяжье»). Всего в населении озер обнаружено 55 видов беспозвоночных животных, в том числе, малощетинковые черви Ripistes parasita , Vejdovskyella comata и личинки мокрецов Probezzia seminigra , ранее не отмечаемые в фауне Республики Татарстан. В бентали озер зообентос представлен, главным образом, сообществами с доминированием олигохет Naidinae и Tubificinae.

Казань, особо охраняемая природная территория, лесопарк лебяжье, озеро большое глубокое, озеро малое глубокое, макрозообентос

Короткий адрес: https://sciup.org/148329164

IDR: 148329164 | УДК: 574.587 | DOI: 10.24412/2073-1035-2024-33-1-74-81

Текст научной статьи Видовое разнообразие и количественные показатели зообентоса в системе Глубоких озер (Казань)

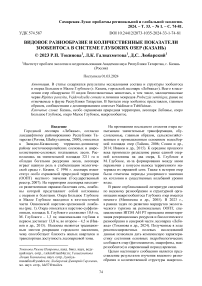

Городской лесопарк «Лебяжье», согласно ландшафтному районированию Республики Татарстан (Рогова, Шайхутдинова, 2000), относится к Западно-Казанскому террасово-долинному району восточноевропейских сосновых и широколиственно-сосновых подтаежных лесов. Располагаясь на значительной площади 3211 га и обладая богатыми ресурсами лесов, лесопарк играет важную роль в стабилизации экологической среды г. Казани. С 1996 г. лесопарк имеет статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения (Государственный реестр, 2007). На территории лесопарка находится разветвленная овражно-балочная сеть, ложбины которой представляют собой котловины с озерами и болотами. Озера Большое Глубокое и Малое Глубокое находятся в юго-восточной части Осиновской карстово-эрозионной ложбины (рис. 1). Озера относятся к карстово-суффози-онным, площадь Б. Глубокого составляет 10,4 га, М. Глубокого – 1,3 га; максимальная глубина в первом достигает 13,8 м, во втором – 4,5 м (Иванов и др., 2015).1 Водоемы являются традиционным местом рекреации городского населения, чему способствует близость жилых кварталов и транспортная доступность лесопарковой зоны.

макрозообентос.

На протяжении последнего столетия озера испытывали значительные трансформации, обусловленные, главным образом, сельскохозяйственным и промышленным освоением водосборной площади озер (Тайсин, 2006; Сонин и др., 2014; Иванов и др., 2015). К середине прошлого века произошло разделение ранее единой озерной котловины на два озера, Б. Глубокое и М. Глубокое, из-за формирования между ними перемычки с конусом выноса терригенного материала из овражной сети. Также в истории озер были отмечены периоды ускоренного заиления их котловин и существенных колебаний уровня воды.

В ранее опубликованной литературе сведений по видовому разнообразию и структурной организации макрозообентоса Глубоких озер имеется немного (Мингазова и др., 2005). В 2023 г., в рамках задач по развитию маршрутов экологического туризма на региональных ООПТ, специалистами ИПЭН АН РТ проведена инвентаризация рекреационных ресурсов и биологического разнообразия в северной части лесопарка «Лебяжье» (Токинова и др., 2024). Полученные в ходе рекогносцировочных полевых исследований данные позволили дать комплексную характеристику состояния основных гидробиологических сообществ озер (фитопланктон, макрофиты, макрозообентос) в современный период времени.

Целью настоящего сообщения является представление результатов изучения видового разнообразия и количественной структуры макрозоо- бентоса в озерах Б. Глубокое и М. Глубокое по материалам, полученным в 2023 г.

Материал и методы

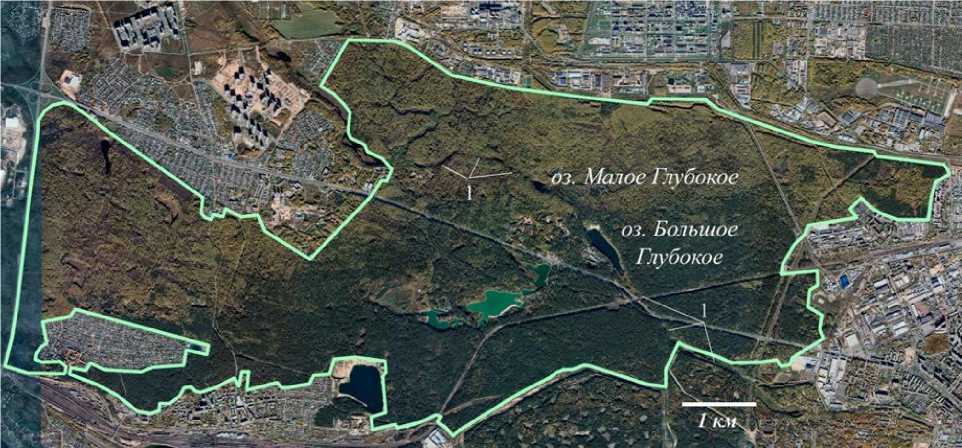

Исследования зообентоса, включая фито-фильную фауну, проведены в июне 2023 г. Количественные пробы макрозообентоса отобраны с помощью дночерпателя Петерсена (площадь захвата 0,025 м2) с борта лодки (30.06.2023 г.). Для этого на каждом из озер заложено по одному поперечному створу с пятью (оз. М. Глубокое) и с семью (оз. Б. Глубокое) станциями (рис. 2).

Рис. 1. Озера Большое Глубокое и Малое Глубокое на спутниковом снимке ООПТ Городской лесопарк «Лебяжье», г. Казань, Кировский район (Google Earth, 2020).

Условные обозначения : 1 – расположение Осиновской карстово-эрозионной ложбины Fig. 1. Lakes Bolshoye Glubokoe and Maloe Glubokoe in the protected natural area of the Lebyazhye Urban Forest Park, Kazan, Kirovsky district (Google Earth, 2020):

1 – Osinovskaya karst-erosive hollow

Рис. 2. Графики распределения глубин (м) на исследованных створах в озерах Большое Глубокое ( вверху ) и Малое Глубокое ( внизу ) – слева ; расположение бентосных станций (ст. 1-7) на схеме озер – справа

Fig. 2. Distribution of depths (m) at benthic stations in lakes Bolshoye Glubokoe ( above ) and Maloe Glubokoe ( below ) – on the left ;

location of stations (ст. 1-7) on the lake diagram – on the right

На исследованных створах максимальная глубина составила: в оз. М. Глубокое – 3,3 м, в оз. Б. Глубокое – 10,8 м. В последнем наблюдается заметное уплощение подводного рельефа дна, на что обращалось внимание и предшествующими авторами (Сонин и др., 2014; Иванов и др., 2015). Донные осадки в озерах представлены преимущественно серыми илами с включениями растительного детрита и листового опада.

Качественные сборы гидробионтов произведены в литоральной зоне озер с помощью облова гидробиологическим сачком зарослей макрофитов (1 и 30.06.2023 г.).

В общей сложности отобрано 14 проб. Их сбор и камеральная обработка выполнены в соответствии с общепринятыми методами, которые охарактеризованы в ранее опубликованной статье авторов (Токинова и др., 2015). Для характеристики структурной организации донных сообществ рассчитаны показатели, традици- дованиях: число видов, плотность видов в пробе, индекс видового разнообразия Шеннона (HN, бит). Оценка степени органического загрязнения проведена путем расчета индекса сапробности Пантле-Букка (S) по составу и обилию видов-индикаторов сапробности (Шитиков и др., 2003).

Для проведения химико-аналитических измерений состава озерной воды из поверхностного слоя прибрежной зоны водоемов проведены отборы проб воды (27.09.2023 г. и 14.05.2024 г.).

Результаты и обсуждение

Краткая характеристика химического состава воды . Вода озер ультрапресная, слабо минерализованная, концентрации растворенных в воде минеральных веществ в М. и Б. Глубоком составляют 54 и 98 мг/дм3, соответственно. Основные гидрохимические характеристики в виде формулы Курлова представлены в табл. 1.

онно используемые в гидроэкологических иссле-

Таблица 1

Основные характеристики химического состава воды в озерах

Малое Глубокое и Большое Глубокое

Chemical composition of water in lakes Maloe Glubokoe and Bolshoye Glubokoe

|

Озеро |

Формула Курлова |

|

Малое Глубокое |

HCO 77 pH 6,58 Ж 0,29 М 0,054 —— Са 65 Mg 35 |

|

Большое Глубокое |

Cl 59 НСО3 34 pH 7,84 Ж 0,82 М 0,098 -------—--- Са 43 |

Вода озер очень мягкая, не превышающая 1°Ж. В оз. М. Глубокое она имеет нейтральную реакцию, в Б. Глубоком – слабощелочную.

По преобладающим ионам, в соответствии с классификацией О.А. Алекина (Справочник по гидрохимии, 1989), вода в М. Глубоком относится к гидрокарбонатному классу магниево-кальциевой группы, в Б. Глубоком – к гидрокар-бонатно-хлоридному классу кальциевой группы. В М. Глубоком концентрация гидрокарбонат-иона составила 15,3 мг/дм3, в Б. Глубоком – преобладают хлорид-ион, 30,9 мг/дм3, и гидрокар-бонат-ион, 30,5 мг/дм3. По катионному составу высокие значения зафиксированы для кальция: 3,6 мг/дм3 в М. Глубоком и 11,1 мг/дм3 в Б. Глубоком.

Осенью (27.09.2023 г.) в воде обоих озер зафиксированы превышения предельно допустимого показателя (ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения) по биохимическому потреблению кислорода (БПК 5 ). В М. Глубоком концентрация БПК 5 составила 5,5 мг О 2 /дм3 (2,6 ПДК), в Б. Глубоком – 4,7 мг О 2 /дм3 (2,2 ПДК). В весенний период (14.05.2024 г.)

значения показателя не выходят за пределы ПДК (1,76 и 1,66 мг О 2 /дм3, соответственно).

Содержание биогенных веществ (аммония, нитратов, нитритов и фосфатов) в воде озер низкое, не превышающее ПДК рх .

Вода в оз. М. Глубокое имеет явственно коричневый оттенок. В воде отмечено пятикратное превышение ПДКрх по железу общему (0,54 мг/дм3 в 2023 г., 0,48 мг/дм3 – в 2024 г.). По-видимому, это обусловлено повышенным содержанием в воде озера органических веществ гумусовой природы, с солями которых железо образует устойчивые комплексы.

Прозрачность воды в летние месяцы 2023 г. составила в М. Глубоком 1,6 м, в Б. Глубоком 2,2 м.

Растительность озер. Прибрежно-водная растительность в оз. Б. Глубокое представлена сообществами с доминированием камыша Scirpus sylvaticus L., манника Glyceria maxima (Hartm.) и др. – близ уреза воды, и рогоза Typha lathifolia L., болотницы Eleocharis palustris (L.), осоки Carex rostrata Stokes и стрелолиста Sagittaria sagittifolia L. – на мелководье. Из гид- рофитной растительности наибольшее распространение получают сообщества элодеи Elodea canadensis Michx. и рдеста Potamogeton pectinatus L.

та, в восточной части его акватории находится сплавина, формируемая вахтой Menyanthes trifoliata L., сабельником Comarum palustre L. и сфагновыми мхами Sphagnum magellanicum Brid. и Sph. squarrosum Crome.

Видовой состав и количественные показатели зообентоса . В населении зарослей прибрежной водной растительности и донных осадков озер Б. Глубокое и М. Глубокое обнаружено 55 видов беспозвоночных животных (табл. 2).

В оз. М. Глубокое детерминантами в сообществах прибрежно-водной растительности выступают: близ уреза – S. sylvaticus , G. maxima и др.; на мелководье – T. lathifolia и S. sagittifolia. Погруженная растительность представлена сообществами рдеста P. natans L. и E. canadensis . В озере идут процессы формирования верхового боло-

Таблица 2

Таксономический состав фитофильных и бентосных форм беспозвоночных в озерах Большое Глубокое и Малое Глубокое (июнь 2023 г.)

Taxonomic composition of phytophilic and benthic forms of invertebrates in lakes Bolshoye Glubokoe and Maloe Glubokoe (June 2023)

|

№ |

Названия таксонов |

оз. Б. Глубокое |

оз. М. Глубокое |

||

|

литораль, до 1 м |

6,1-10,8 м |

литораль, до 1 м |

2,0-2,8 м |

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Стрекающие |

|||||

|

1 \ |

Hydra vulgaris Pallas, 1766 |

+ |

|||

|

Малощетинковые черви |

|||||

|

2 |

Chaetogaster diaphanus (Gruithuisen, 1828) |

+ |

+ |

||

|

3 |

Dero digitata (Müller, 1774) |

+ |

+ |

||

|

4 |

Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862 |

+ |

|||

|

Limnodrilus sp. |

+ |

+ |

+ |

||

|

5 |

Nais barbata Müller, 1774 |

+ |

|||

|

6 |

Nais communis Piguet, 1906 |

+ |

|||

|

7 |

Ophidonais serpentina (Müller, 1774) |

+ |

|||

|

8 |

Potamothrix hammoniensis (Michaelsen, 1901) |

+ |

|||

|

9 |

Pristina aequiseta Bourne, 1891 |

+ |

|||

|

10 |

Ripistes parasita (Schmidt, 1847) |

+ |

+ |

||

|

11 |

Slavina appendiculata (d'Udekem, 1855) |

+ |

+ |

||

|

12 |

Spirosperma ferox (Eisen, 1879) |

+ |

|||

|

13 |

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) |

+ |

|||

|

14 |

Tubifex tubifex (Müller, 1774) |

+ |

+ |

||

|

15 |

Vejdovskyella comata (Vejdovský, 1884) |

+ |

|||

|

Круглые черви |

|||||

|

16 \ |

Nematoda spp. |

+ |

+ |

+ |

|

|

Мшанки |

|||||

|

Bryozoa spp. |

+ |

+ |

|||

|

17 |

Cristatella mucedo Cuvier, 1798, статобласты |

+ |

|||

|

18 |

Plumatella repens (Linnaeus, 1758) |

+ |

|||

|

Моллюски |

|||||

|

19 |

Anisus sp. |

+ |

|||

|

20 |

Armiger crista (Linnaeus, 1758) |

+ |

|||

|

21 |

Sphaeriidae gen. sp. |

+ |

|||

|

22 |

Viviparus ( Contectiana ) contectus (Millet, 1813) |

+ |

|||

|

Поденки, личинки |

|||||

|

23 |

Caenis horaria (Linnaeus, 1758) |

+ |

+ |

||

|

24 |

Caenis robusta Eaton, 1884 |

+ |

|||

|

25 |

Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) |

+ |

+ |

||

|

1 \ |

2 \ |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Клопы |

|||||

|

26 |

Gerris sp., личинка |

+ |

+ |

||

|

27 |

Hydrometra gracilenta Horvath, 1899 |

+ |

|||

|

28 |

Mesovelia furcata Mulsant et Rey, 1852, личинка |

+ |

|||

|

29 |

Microvelia buenoi Drake, 1920, имаго |

+ |

|||

|

30 |

Microvelia reticulata (Burmeister, 1835), имаго |

+ |

|||

|

31 |

Plea minutissima Leach, 1817, имаго |

+ |

|||

|

Жуки, личинки |

|||||

|

32 |

cf. Helochares obscurus (Müller, 1776), L1 |

+ |

|||

|

Стрекозы , личинки |

|||||

|

33 |

Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) |

+ |

|||

|

34 |

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) |

+ |

|||

|

35 |

Gomphus sp., L1 |

+ |

|||

|

Мок |

ецы, личинки |

||||

|

36 |

Bezzia leucogaster (Zetterstedt, 1850) |

+ |

|||

|

Bezzia sp., куколка |

+ |

||||

|

37 |

Ceratopogoninae gen. sp. 1 |

+ |

+ |

||

|

38 |

Palpomyia lineata (Meigen, 1804) |

+ |

|||

|

39 |

Probezzia seminigra (Panzer, 1798) |

+ |

+ |

||

|

Probezzia sp. |

+ |

||||

|

Комары-звонцы, личинки |

|||||

|

40 |

Chironomus plumosus f.l. semireductus |

+ |

|||

|

41 |

Cryptochironomus gr. defectus |

+ |

|||

|

42 |

Monopelopia tenuicalcar (Kieffer, 1918) |

+ |

|||

|

Orthocladinae gen. sp. |

+ |

||||

|

43 |

Orthocladius cf. dentifer Brundin, 1947 |

+ |

|||

|

44 |

Paralauterborniella nigrohalteralis (Malloch, 1915) |

+ |

|||

|

45 |

Paratanytarsus sp. 1 |

+ |

|||

|

46 |

Polypedilum exectum (Kieffer, 1916) |

+ |

|||

|

47 |

Polypedilum gr . nubeculosum |

+ |

+ |

||

|

48 |

Stempellina subqlabripennis (Brundin, 1947) |

+ |

|||

|

Tanypodinae gen. sp. |

+ |

+ |

|||

|

Tanytarsini spp. |

+ |

||||

|

49 |

Tanytarsus sp. 1 |

+ |

|||

|

Комары-хаобориды, личинки |

|||||

|

50 |

Chaoborus flavicans (Meigen, 1830) |

+ |

|||

|

Двукрылые различных семейств |

|||||

|

51 |

Diptera gen. sp. 1, личинка |

+ |

|||

|

52 |

Diptera gen. sp. 2, личинка |

+ |

|||

|

53 |

Diptera gen. sp. 3, куколка |

+ |

|||

|

Ракушковые рачки |

|||||

|

54 |

Ostracoda gen. sp. |

+ |

+ |

||

|

Водяные клещи |

|||||

|

55 |

Hydrachnidia spp. |

+ |

+ |

||

|

Всего – не менее 55 видов, в том числе: |

39 |

7 |

37 |

2 |

|

Наиболее высоким видовым богатством выделяются насекомые (31 вид), представленные преимущественно личиночными формами, и малощетинковые черви (14); в значительно меньшем количестве присутствуют моллюски (4), мшанки (2), стрекающие и ракушковые ракообразные (по одному виду), круглые черви и водяные клещи (не менее чем по одному виду, определение данных групп не проводилось). К числу редких фаунистических находок можно отнести несколько видов беспозвоночных, ранее не отмечаемых в фауне Республики Татарстан, это малощетинковые черви Ripistes parasita, Vejdovskyella comata и личинки мокрецов Probezzia seminigra.

Основное таксономическое богатство гидробионтов сосредоточено в литоральной зоне озер, где зарегистрировано по 37–39 видов, представляющих все основные группы гидробионтов. С увеличением глубины разнообразие зообентоса снижается до двух (М. Глубокое) или семи (Б. Глубокое) видов из немногих групп, устойчивых к условиям пониженного содержания кислорода. Это малощетинковые черви из подсемейства Tubificinae ( Potamothrix hammoniensis , Limnodrilus , Tubifex tubifex ) и личинки комаров ( Chironomus plumosus, Chaoborus flavicans ).

Таблица 3

Распределение численности ( N , экз./м2) и биомассы ( B , г/м2) макрозообентоса в оз. Большое Глубокое

Number (N, ind./m2) and biomass (B, g/m2) of macrozoobenthos in the lake Bolshoye Glubokoe

|

№ станции |

ст. 1 |

ст. 2 |

ст. 3 |

ст. 4 |

ст. 5 |

ст. 6 |

ст. 7 |

||||

|

Глубина, м |

0,8 |

10,8 |

10,8 |

10,5 |

10,5 |

6,1 |

0,5 |

||||

|

Плотность видов в пробе |

17 |

– |

1 |

– |

– |

4 |

21 |

||||

|

Индекс Шеннона H N |

3,15 |

– |

– |

– |

– |

0,41 |

3,30 |

||||

|

Количественные показатели |

N |

B |

N |

N |

B |

N |

N |

N |

B |

N |

B |

|

Oligochaeta |

1840 |

1,24 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

4480 |

10,48 |

2000 |

0,94 |

|

Nematoda |

120 |

0,08 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

160 |

0,08 |

|

Mollusca |

120 |

0,44 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

120 |

7,44 |

|

Insecta: Ephemeroptera |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

320 |

0,48 |

|

Insecta: Ceratopogonidae |

400 |

0,20 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

40 |

0,02 |

280 |

0,16 |

|

Insecta: Chironomidae |

720 |

0,6 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

80 |

1,04 |

960 |

0,46 |

|

Insecta: Chaoboridae |

0 |

0 |

0 |

40 |

0,12 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Прочие |

40 |

0,08 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

120 |

0,04 |

|

Итого |

3240 |

2,65 |

0 |

40 |

0,12 |

0 |

0 |

4600 |

11,54 |

3960 |

9,60 |

На отдельных участках с присутствием моллюсков (Sphaeriidae) доминирование по биомассе (до 77%) переходит к ним. Доля личинок Chironomidae в численности составляет 22–24%, в основном за счет представителей рода Tanytarsus . Индекс видового разнообразия характеризуется высокими значениями: 3,15–3,30. Плотные скопления малощетинковых червей Tubificinae отмечены на отдельных участках озера на глубине около 6 м (ст. 2), где грунты представлены серыми илами с включением большого объема разлагающейся растительной органики. Численность организмов здесь достигает 4600 экз./м2, а биомасса – 11,5 г/м2. Основная

Количественное развитие макрозообентоса в обоих озерах характеризуется наиболее высокими значениями в литоральной зоне, на глубинах до 1 м. Грунты здесь представлены светлосерыми илами с примесью песка, листового опада и фрагментами вегетирующей растительности (рдесты, элодея, зеленые нитчатые водоросли). В оз. Б. Глубокое численность литорального сообщества на разных станциях составляет 3240– 3960 экз./м2, биомасса – 2,65–9,60 г/м2. Ведущая роль здесь принадлежит представителям малощетинковых червей из подсемейств Naidinae и Tubificinae, доминирующим как по численности (50–57%), так и по биомассе (47%) (табл. 3).

роль здесь принадлежит Potamothrix hammoniensis (свыше 90% в численности и в биомассе). На наиболее глубоких участках дна (глубина 10–11 м), сложенных темно-серыми илами с присутствием растительного детрита и листового опада, макрозообентосные сообщества слабо развиты; здесь встречаются только мейобентосные формы низших ракообразных и нематод, а также мигрирующие в донные осадки личинки кровососущих комаров Chaoborus flavicans .

В литорали оз. М. Глубокое макрозообентос также представлен олигохетным сообществом. Его численность на разных станциях составляет

5800–17280 экз./м2, биомасса – 2,20–13,65 г/м2 (табл. 4). Высокие показатели формируются за счет образования плотных скоплений представителями Tubificinae (Limnodrilus, Tubifex), Naidinae (Nais, Chaetogaster, Dero, Slavina, Ripistes, Vejdovskyella) и Pristininae (Pristina). Удельный вклад малощетинковых червей в численность зообентоса достигает 86–94%, в биомассу – 70–80%. Представленное разнообразие олигохет здесь обусловлено благоприятным га- количества растительного детрита, листового опада и обломков вегетирующих макрофитов. Индекс Шеннона характеризуется также высокими значениями: 2,73–3,21.

На глубине 2,0–2,8 м на серых илах с мягким растительным детритом и листовым опадом развивается олигохетное сообщество, представленное исключительно тубифицинами Limnodrilus hoffmeisteri и Tubifex tubifex . На глубине 3 метров и более зообентосные организмы не обнаружены.

зовым режимом и грунтами, представленными серыми илами и песком, с включением большого

Таблица 4

Распределение численности ( N , экз./м2) и биомассы ( B , г/м2) макрозообентоса в оз. Малое Глубокое

Number (N, ind./m2) and biomass (B, g/m2) of macrozoobenthos in the lake Maloe Glubokoe

|

Станция № |

ст. 1 |

ст. 2 |

ст. 3 |

ст. 4 |

ст. 5 |

||||

|

Глубина, м |

0,7 |

2,8 |

3,3 |

2 |

0,7 |

||||

|

Плотность видов в пробе |

12 |

2 |

– |

3 |

15 |

||||

|

Индекс Шеннона H N |

3,21 |

0,59 |

– |

0,35 |

2,73 |

||||

|

Количественные показатели |

N |

B |

N |

B |

N |

N |

B |

N |

B |

|

Oligochaeta |

14880 |

9,57 |

280 |

1,12 |

0 |

1200 |

4,80 |

5440 |

1,75 |

|

Nematoda |

0 |

0,00 |

0 |

0,00 |

0 |

0 |

0,00 |

120 |

0,04 |

|

Insecta: Ceratopogonidae |

0 |

0,00 |

0 |

0,00 |

0 |

0 |

0,00 |

80 |

0,08 |

|

Insecta: Chironomidae |

2400 |

4,08 |

0 |

0,00 |

0 |

0 |

0,00 |

160 |

0,32 |

|

Итого |

17280 |

13,65 |

280 |

1,12 |

0 |

1200 |

4,80 |

5800 |

2,20 |

Биоиндикация уровня органического загрязнения по бентосным организмам-индикаторам сапробности позволяет оценивать литораль обоих озер как α-мезосапробную зону (S=2,5–3,3, «загрязненные воды»). Значительное развитие пояса высшей водной растительности в прибрежной зоне озер приводит к накоплению разлагающейся растительной органики в илах и воде, чем, по-видимому, и объясняется повышенный уровень органического загрязнения. На это также указывает и обнаруженное в воде прибрежной зоны озера превышение БПК5 в осенний период. В оз. Б. Глубоком на глубине 6 м условия в бентали оцениваются также как α-мезосап-робные (S=2,8). В М. Глубоком уже на глубине 2–2,8 м бенталь характеризуется как полисапробная зона (S=3,6, «грязные воды»). Выраженный коричневый оттенок воды, обусловленный присутствием гуминовых веществ, близкая к слабокислой реакция воды (рН 6,58), а также присутствие в альгофлоре озера видов-индикаторов закисления водной среды (Peridini- um, Dinobryon, Tabellaria – неопубликованные данные К.И. Абрамовой), указывают на процессы трансформирования оз. М. Глубокое в болотную экосистему.

Заключение

Население донных отложений озер Б. и М. Глубокое представлено пелофильными сообществами беспозвоночных с доминированием олигохет. Наиболее высоким видовым разнообразием и количественным развитием выделяется зообентос прибрежной зоны. С увеличением глубины видовой состав зообентоса значительно беднеет, причем наиболее резко эта тенденция выражена в М. Глубоком, где уже на глубине 3 м и более донные организмы отсутствуют. Биоиндикация уровня органического загрязнения по организмам-индикаторам сапробности характеризуют литораль озер как зону загрязненных вод, что обусловлено значительным развитием пояса прибрежно-водных и погруженных макрофитов и присутствием здесь больших объемов разлагающейся растительной органики.

Список литературы Видовое разнообразие и количественные показатели зообентоса в системе Глубоких озер (Казань)

- Государственный реестр особо охраняемых природных территорий в Республике Татарстан. Казань: Идел-Пресс, 2007. 408 с.

- Иванов Д.В., Сонин Г.В., Тишин Д.В., Иванова А.Д., Шнепп А.С. Эволюция системы Глубоких озер г. Казани в XX-XXI вв. // Российский журнал прикладной экологии. 2015, № 1. С. 31-38. EDN: UHVNSZ

- Мингазова Н.М., Яковлев В.А., Ахметзянова Н.Ш. Зообентос водных объектов г. Казани и Приказанья. Экология города Казани. Казань: Изд. ФЭН, 2005. С. 277-289.

- Рогова Т.В., Шайхутдинова Г.А. Картографирование растительного покрова Республики Татарстан на ландшафтно-экологической основе // Вестник Татарстанского отделения Российской Экологической Академии. 2000, № 3-4. С. 11-23.

- Сонин Г.В., Уленгов Р.А., Губеева С.К. Влияние природных и антропогенных факторов на эволюцию озер (на примере озера Глубокое) // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=15813 (дата обращения: 15.05.2024). EDN: TGREVR

- Справочник по гидрохимии / Под ред. А.М. Никанорова. Л.: Гидрометеоиздат, 1989. 390 с.

- Тайсин А.С. Озера Приказанского района, их современные природные и антропогенные изменения. Казань: Изд-во ТГГПУ, 2006. 167 с.

- Токинова Р.П., Горшкова А.Т., Иванов Д.В. Зообентос озера Рабига куль (г. Болгар, Среднее Поволжье) // Российский журнал прикладной экологии. 2015, № 2. С. 9-14. EDN: UHUTPD

- Токинова Р.П., Любарский Д.С., Бердник С.В. Акваландшафтное разнообразие городского лесопарка как потенциальный рекреационный экоресурс // Экология родного края: проблемы и пути их решения: матер. XIX Междунар. научно-практ. конф. Кн. 1. (г. Киров, 23-24 апреля 2024 г.). Киров: Вятский гос. ун-т, 2024. С. 227-231. EDN: DRKJEK

- Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д. Количественная гидроэкология: методы системной идентификации. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2003. 463 с. EDN: QKMGTL