Видовое разнообразие летучих мышей Еврейской автономной области

Автор: Фрисман Л.В., Горобейко У.В.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Биология

Статья в выпуске: 4 т.24, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рукокрылые - один из наиболее разнообразных отрядов млекопитающих и в то же время одна из наиболее слабо изученных групп на территории Приамурья и, в частности, Еврейской автономной области, расположенной на левобережье южной излучины Амура между 47°-49° северной широты и 130°-135° восточной долготы. Проведенный сбор и анализ научной информации позволил обобщить данные о находках летучих мышей на территории ЕАО и их видовом разнообразии, привести краткие описания ареалов и образа жизни с учетом значительных изменений, которые претерпевает систематика дальневосточных рукокрылых в последние десятилетия. Несмотря на малое количество находок летучих мышей, отраженных в литературных источниках, фауна рукокрылых Еврейской автономной области характеризуется относительно высоким видовым разнообразием, сопоставимым с таковым на соседних территориях Приамурья (Амурская область и Хабаровский край). Согласно современным представлениям, основанным на классических морфологических и генетических диагностирующих признаках, на территории Еврейской автономной области достоверно обитают девять видов рукокрылых, относящихся к четырем родам семейства Vespertilionidae. На территории ЕАО встречены пять видов рода Myotis (восточная ночница, ночница Иконникова, ночница амурская, ночница сибирская, ночница длиннохвостая), два вида рода Vespertilio (двухцветный кожан, восточный кожан) и по одному виду из родов Plecotus (ушан Огнева) и Murina (сибирский трубконос). Также ареалогически возможно ожидать присутствие на данной территории следующих двух видов: Murina ussuriensis (уссурийский трубконос) и Eptesicus nilssonii (северный кожанок).

Летучие мыши, видовое разнообразие, приамурье

Короткий адрес: https://sciup.org/143178307

IDR: 143178307 | УДК: 599.426(571.621) | DOI: 10.31433/2618-9593-2021-24-4-12-24

Текст научной статьи Видовое разнообразие летучих мышей Еврейской автономной области

Рукокрылые – один из древних и наиболее специализированных отрядов млекопитающих. Их ископаемые остатки известны с раннего эоцена. Уникальные адаптации рукокрылых – эхолокация и машущий полет как основной способ передвижения – позволяют им пользоваться ресурсами воздушного пространства, которые недоступны для других млекопитающих. Эти «ночные охотники воздушных пространств», являясь звеном многих трофических цепей, истребляют огромное количество насекомых, в том числе кровососущих и вредителей сельского хозяйства, а растительноядные виды в тропических регионах являются одними из важнейших опылителей [39, 41, 46, 47, 49, 54]. Рукокрылые чрезвычайно разнообразны, распространены всесветно, за исключением Антарктиды, приполярных областей северного полушария и некоторых островов [14]. В настоящее время это второй по величине (после грызунов) отряд млекопитающих, включающий в себя около 1400 видов [13]. В то же время в силу особенностей своей биологии и образа жизни рукокрылые – трудно наблюдаемая группа. Большое число их видов фауны России занесены в Красные книги различного уровня, что зачастую отражает не реальное состояние региональных популяций, а недостаточную изученность. Весьма слабая исследованность фауны рукокрылых свойственна большинству регионов России, в том числе регионам Среднего Приамурья. Не обошла эта проблема стороной и Еврейскую автономную область (ЕАО), которая расположена в центральной части юга российского Дальнего Востока между 47°–49° с.ш. и 130°–135° в.д. и занимает левобережье южной излучины Амура. Территория ЕАО характеризуется обилием водных источников. Здесь представлено более пяти тысяч водотоков, множество озер, болот и заболоченных территорий [3]. Все это делает возможным существование огромного количества насекомых – основной пищи летучих мышей. Летучие мыши в ЕАО населяют леса, открытые пространства и обнаруживаются в населенных пунктах. Однако, данные по находкам летучих мышей фрагментарны, до сих пор не обобщены и позволяют лишь приближенно судить об их видовом разнообразии и встречаемости в регионе.

Дополнительные трудности в описании видового разнообразия летучих мышей региона обусловлены проблемами в систематике рукокрылых в целом. Отдельные таксоны рукокрылых испытали в XX и продолжают в XXI веке подвергаться неоднократным переопределениям и переименованиям, что затрудняет сопоставление данных публикаций разного времени. Традиционная систематика рукокрылых во многом построена на морфологических признаках, что в некоторых группах рукокрылых, как правило, в случае небольшого объема исследованного материала, способствовало объединению слабо различающихся по морфологии форм в единый политипический вид [11, 42]. Накопление дополнительного морфологического материала привело в ряде случаев к пересмотру значимости таких внутривидовых различий. Наиболее серьезные изменения претерпела систематика и номенклатура рукокрылых за последние десятилетия в связи с развитием генетических исследований. По результатам комплексного исследования классических морфологических, молекулярно-генетических и кариологических признаков для рукокрылых России был внесен ряд таксономических изменений [11, 42], затрагивающих в том числе некоторые виды, обитающие на территории ЕАО. Пересмотр систематики зачастую приводит к путанице в видовых названиях и до настоящего времени не во всех литературных источниках по фауне Приамурья отражены данные изменения [8].

Цель настоящей работы – на основе современных литературных и собственных данных провести сбор и анализ научной информации о видовом разнообразии и встречаемости отдельных видов рукокрылых на территории Еврейской автономной области.

Материалы

Материалом для исследования служили литературные источники по систематике, распространению, биологии и встречаемости рукокрылых ЕАО, а также проведенные в последние годы наблюдения У.В. Горобейко по встречаемости летучих мышей в данном регионе.

Результаты и обсуждение

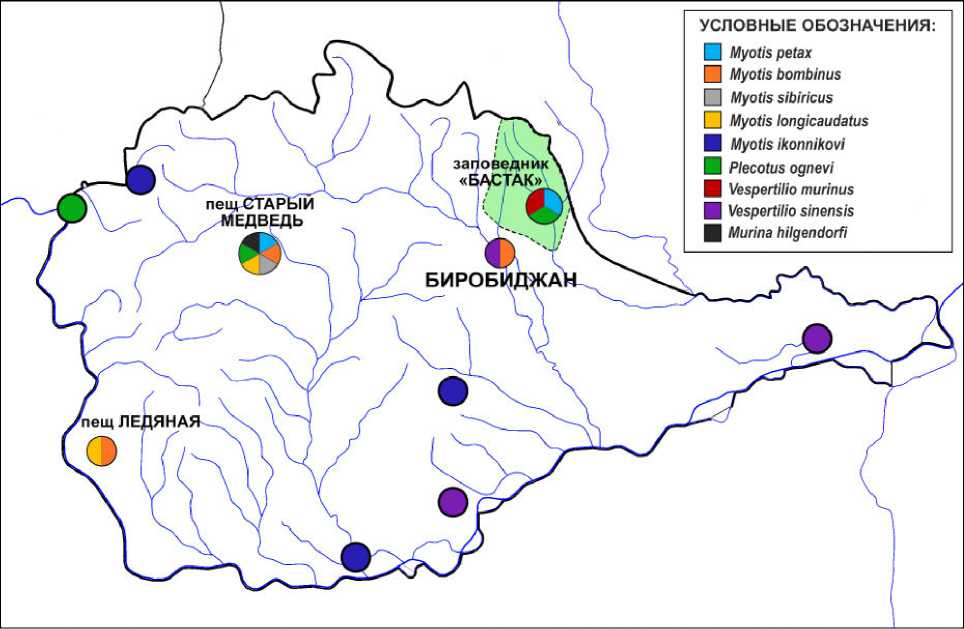

Исходя из анализа литературных источников и собственных наблюдений, для территории Еврейской автономной области известны находки следующих видов летучих мышей (рис.).

Семейство Vespertilionidae Gray, 1821 – Гладконосые

Восточная ночница Myotis petax Hollister, 1912

Летучая мышь средних размеров, длина тела – 42,6–53,7 (47,4) мм, длина предплечья – 36,5–37,8 (37,0) мм, размах крыльев около 240– 270 мм. Масса тела 3.9–10,1 (7,4) г. Окраска меха сверху – коричневая или коричнево-бурая с примесью палевых тонов, снизу – белесая, с серыми или палевыми оттенками. Граница между темным верхом и светлым низом обычно довольно отчетлива. Здесь и далее характеристика внешних данных заимствована из [31].

Восточная ночница ранее рассматривалась как группа обитающих восточнее реки Иртыш подвидов широкоареального вида Myotis daubentonii Kuhl, 1817 ночница водяная [22, 25]. По современным представлениям, основанным на генетических и морфологических различиях этих форм, группа восточных подвидов выделена в самостоятельный вид [13, 42, 45]. Данный вид обитает в лесной и лесостепной зонах от Алтая до Сахалина и Японии, на юге до Монголии и Кореи, на севере Дальнего Востока России его ареал доходит до южных районов Магаданской области. Восточная ночница, заселяющая юг Дальнего Востока России, кроме Хасанского района Приморского края, относится к подвиду M. p. ussuriensis Ognev, 1927 [6, 31].

Рис. Локализации находок летучих мышей на территории Еврейской автономной области

Fig. Map of bat species finds localization in the Jewish Autonomous Region

Восточная ночница селится обычно по речным поймам. Убежищами служат дупла деревьев, скальные трещины, пещеры и всевозможные постройки человека от пустот между бетонными блоками под автомобильными мостами до старых и заброшенных зданий [7]. Вылетает на охоту в сумерках. Кормится над водной поверхностью на высоте 5–20 см, большую роль в питании играют водные насекомые и беспозвоночные [31]. В летний период восточная ночница организует как смешанные (самки и самцы), так и однополые (только самки) колонии, может входить в смешанную колонию нескольких видов [17]. Начиная с июня образует выводковые колонии, насчитывающие до нескольких десятков и даже сотен особей. Детёныши появляются на свет в первых числах июля, в конце августа молодые особи M. petax уже неотличимы по размерам от взрослых [31, 51]. Зимуют в пещерах, на зимовку обычно улетают на 100–150 км от летних убежищ в середине сентября и возвращаются в начале мая.

На территории ЕАО известны единичные находки. Отмечена на зимовке в пещере «Старый медведь», расположенной в Облученском райо- не ЕАО [24, 25]. Летние находки представлены единичными экземплярами, отловленными летом 2007–2008 гг. в заповеднике Бастак и обозначенные авторами как ночница водяная [10].

Ночница Иконникова Myotis ikonnikovi Ognev, 1912

Одна из самых мелких летучих мышей Дальнего Востока. Длина тела – 37,2–42,4 (40,0) мм, длина предплечья – 29,9–33,2 (31,4) мм. Масса – 2,7–6,8 (4,8) г. Окраска верхней стороны тела тёмно-бурая с золотистым оттенком. Нижняя сторона тела серая, с желтовато-коричневым оттенком. От сходной морфологически сибирской ночницы отличается рисунком вен на межбедренной перепонке, формой пениса и строением зубов. Обитает в горно-таёжных лесах Северо-Восточной Азии от Алтая и предгорий Салаирского кряжа к востоку до Тихоокеанского побережья, на островах Сахалин, Кунашир, в северо-восточной Монголии, Маньчжурии, Северной Корее и Японии (острова Хоккайдо, северная часть Хонсю). На Дальнем Востоке России проникает к северу до 59–61 параллели с.ш.

Большинство находок этого вида по ареалу связано с таёжными либо смешанно-широколиственными лесами. Одиночные особи встречаются на дневках в трещинах скал, под корой деревьев, за обшивкой старых зданий. Охотятся в основном на пограничных участках лесной растительности и открытого пространства на полянах, опушках, просеках, над поверхностью воды и в припойменных зарослях на высоте 3–5 м. В питании доминируют мелкие насекомые отряда Diptera. На Дальнем Востоке России в июне-июле образует выводковые колонии численностью 20– 30 особей в дуплах деревьев и на чердаках старых зданий [31].

Ночница Иконникова редкий вид на территории Еврейской автономной области [28]. Одиночные особи отлавливались в Облученском, Ленинском и Биробиджанском районах ЕАО.

Ночница амурская Myotis bombinus Thomas, 1905

Летучая мышь средних размеров. Длина тела – 40,0–50,2 (46,0) мм, длина предплечья – 36,4–41,2 (39,2) мм. Масса – 4,4–8,4 (6,3) г. Окраска меха сверху тёмно-коричневая, низ тела палево-белёсый с желтоватым налётом, резко контрастирует с окраской верхней части тела. Отличительная особенность: два ряда коротких жестких щетинок, покрывающие утолщенный край межбедренной перепонки.

Ранее рассматривалась в составе M. nattereri (Kuhl, 1817) [16], от которого отличается морфологически и генетически [52].

Ареал ночницы амурской протяжён от восточной оконечности Восточного Саяна до побережья Японского моря: к северу продвигается до 53 параллели с.ш., к югу доходит до Маньчжурии и Южной Кореи, а также охватывает Сахалин и Японские острова Хоккайдо, Хонсю, Кюсю.

Основные встречи амурской ночницы по ареалу связаны с широколиственными и смешанными лесами. Это единственный вид среди ночниц Дальнего Востока, охотничьи участки которого не имеют тесной связи с водной поверхностью. Охотится, низко летая над растительностью нижних ярусов леса. На кормёжку вылетают в полной темноте. Могут собирать пищу с земли. Основную роль в питании играют бабочки, жуки и двукрылые. Оседлый вид, на зимовку устраивается в пещерах, где, вероятно, происходит спаривание. В летний период известны смешанные колонии с восточной ночницей под старыми автомобильными мостами.

На территории Еврейской автономной об- ласти редкий вид. Отмечен на зимовке в пещерах Старый Медведь и Ледяная (Октябрьский и Облу-ченский районы ЕАО). В сентябре-октябре 2012 г. два взрослых самца амурской ночницы были отловлены в окрестностях г. Биробиджана. Включён в Красную книгу Еврейской автономной области, выпуски 2004 и 2014 годов [5, 26].

Ночница сибирская Myotis sibiricus Kast-schenko, 1905

Летучая мышь средних размеров. Длина предплечья – 32,3–38,0 (36,0) мм. Масса – 4,5–12,0 (6,0) г. Окраска меха сверху тёмно-бурая; снизу грязно-серого цвета.

Ночница сибирская морфологически наиболее близка к ночнице Брандта M. brandtii (Eversmann, 1845) и в литературных источниках XX и начала XXI вв. рассматривалась в составе этого вида [19, 25, 38]. Выделена в самостоятельный вид на основании различий по мтДНК [42]. Географическая изменчивость не исследована и требует изучения. Так, популяции Японии и южного Приморья отличаются более мелкими размерами и были описаны как форма M. b. gracilis Ognev, 1927, которая иногда рассматривается как самостоятельный вид Myotis gracilis [25].

Ночница сибирская обитает в таёжных и смешанных лесах умеренной зоны северной Азии к востоку от Оби до Тихоокеанского побережья. По Охотскому побережью доходит до юга Магаданской области. Обнаружена на Камчатке, Сахалине, Итурупе, Кунашире и Шикотане, в Японии на острове Хоккайдо. Охотится обычно на полянах, просеках и над водой. На охоту вылетает сразу после захода солнца. В летний период поселяется в дуплах и трещинах деревьев, в постройках человека. Зимует в пещерах.

Редкий вид на территории Еврейской автономной области. Одиночная особь обнаружена на зимовке в 2004 г. в пещере Старый Медведь [29].

Ночница длиннохвостая Myotis longicauda-tus Ognev, 1927

Летучая мышь средних размеров, длина тела – 44,0–49,0 (46,5) мм, длина предплечья – 37,3–39,5 (38,1) мм. Масса – 4,8–7,9 (6,2) г. Дизъюнктивный ареал длиннохвостой ночницы представлен двумя обширными материковыми территориями: а) горы юга Сибири от Северной Монголии, Алтая и Салаирского кряжа до Байкала и б) юг Дальнего Востока России на восток от р. Бурея до Японского моря, а также северо-восточный Китай и Корея. Кроме того, данный вид отмечен на островах Сахалин, Хоккайдо и на севере острова Хонсю. Ранее длиннохвостую ноч- ницу рассматривали в составе M. frater G. Allen, 1923, населяющего юго-восток Китая и Тайвань [25]. Недавно показано, что M. frater cf. lato представляет собой целый комплекс видов, включающий собственно M. frater s.str., M. longicaudatus и M. bucharensis (Kuzyakin, 1950) [40, 48].

Большая часть находок длиннохвостой ночницы приходится на смешанные леса. В летний период отдельные особи этих ночниц отлавливались на чердаках старых зданий. На кормежку вылетают в полной темноте и охотятся над водной поверхностью на высоте 1–2 м. На зимовках в пещерах встречаются единичные особи этого вида.

На Дальнем Востоке России это очень редкий вид, находящийся на северном пределе своего распространения, занесён в Красную книгу ЕАО [27]. Единичные экземпляры длиннохвостой ночницы встречены на зимовках в пещерах Ледяная, Коридорная, Старый Медведь [24].

Кожан двухцветный – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758

Летучая мышь средних размеров, длина тела – 52,7–63,7 (56,8) мм, длина предплечья – 41,0–48,5 (43,7) мм. Масса – 7,0–16,1 (10,4) г. Окраска меха сверху – коричнево-чёрная с серебристым оттенком; снизу – желтовато-серая.

Распространён в умеренном и субтропическом поясах Евразии от Европы через Переднюю и Центральную Азию, Южную Сибирь и Монголию до Дальнего Востока России и северо-востока Китая, о-в Сахалин, а также Хоккайдо и Хонсю (Япония) [13].

Синантропный вид. Заселяет различные ландшафты, включая антропогенные. В лесу встречается по долинам рек и вблизи морского побережья. Хотя может устраивать убежища в дуплах и трещинах скал, предпочитает постройки человека.

Охотится на летающих насекомых (комары, ручейники, и т. д.). Двухцветные кожаны мигрируют, известны случаи перелётов на расстояния до 900 км [14]. В период с октября по март впадают в спячку. На Дальнем Востоке России зимуют одиночные молодые особи в постройках человека, основная часть мышей улетает осенью и зимует южнее.

На территории ЕАО единичный экземпляр был отловлен в заповеднике Бастак [10].

Кожан восточный Vespertilio sinensis (Peters, 1880 ).

Летучая мышь средних размеров, при этом, среди рукокрылых Дальнего Востока России – самый крупный вид. Длина тела – 63,2–74,3 (69,2)

мм, длина предплечья – 47,3–53,8 (49,9) мм. Масса – 14,1–19,4 (16,6) г. Окраска меха сверху – коричнево-рыжая с серебристым оттенком из-за светлоокрашенных кончиков волос; снизу – желтовато-серая. От родственного вида двухцветного кожана отличается более массивными размерами и числом пар сосков у самок. Вид распространён в Восточной Азии примерно от 103-го меридиана к востоку до Тихоокеанского побережья. На Дальний Востоке России северная граница ареала проходит по 50–51-й параллели с.ш. К югу обитает до центрального и юго-восточного Китая (провинции Сычуань и Фуцзянь), Кореи, на островах Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Оцукуэ (Япония) и Тайвань.

На территории Дальнего Востока России восточные кожаны обнаружены только в тёплое время года. Весенний прилёт отмечен во второй половине мая, отлёт – в конце сентября. В питании предпочитают жесткокрылых насекомых. Охотятся на открытых пространствах на большой высоте. Все обнаруженные колонии состояли только из размножающихся самок. Известно лишь несколько находок одиночных самцов, располагавшихся отдельно от самок. Для этого вида характерно образование колоний различного размера: от десятков до двух-трех тысяч особей [17, 20].

Кожан восточный на территории ЕАО – редкий перелётный вид, находящийся на северной границе своего ареала. Все находки восточного кожана здесь связаны с постройками человека – на чердаках старых зданий, под старыми мостами. Первый экземпляр восточного кожана на территории ЕАО обнаружен в с. Кукелево Ленинского района в 1940 году [16]. Более поздние наблюдения также локализованы вдоль Амура и в окрестностях г. Биробиджана [31]. Отдельные колонии в области достигают численности до 100 взрослых особей [30].

Ушан сибирский (Огнёва) Plecotus ognevi Kishida, 1927

Летучая мышь средних размеров. Длина тела – 42,0–55,0 (48,8) мм, длина предплечья – 37,0–43,4 (40,1) мм, масса – 5,5–14,0 (8,2) г. Окраска меха сверху – светло-коричневая; снизу – палево-серая с желтоватым оттенком. У молодых особей окраска более тёмная с преобладанием серых тонов. Ушаны хорошо отличаются от остальных дальневосточных рукокрылых выдающимися ушами, почти равными по длине предплечью.

В списках видов большинства литературных источников для фауны Дальнего Востока России, см., например, [22], и в списках всех заповедников Среднего Приамурья [8] до настояще- го времени присутствует бурый (обыкновенный) ушан. В действительности ареал Plecotus auritus Linnaeus, 1758 ограничен европейской частью России [13, 23]. В Азии от Алтая до Тихоокеанского побережья с прилежащими крупными островами (Шантарские о-ва, о-в Сахалин и о-в Итуруп) распространён ушан Огнёва (сибирский) Plecotus ognevi – генетически надёжно обособленный вид [13, 42, 50]. Ареал второго дальневосточного вида ушанов, Plecotus sacrimontis Gl. Allen, 1908, описанного с о. Хонсю, гора Фудзияма, ограничен только островами Кунашир, Хоккайдо, Хонсю, Сикоку, Кюсю [50].

Ушан сибирский населяет как смешанные и таёжные леса, так и лесостепи и даже сухие степи (при наличии подходящих убежищ). На днёвку предпочитает устраиваться в разнообразных полостях в деревьях, пещерах, гротах, на чердаках зданий. Зимует в штольнях, пещерах, скальных трещинах и в постройках человека. Выводковые колонии небольшие, обычно 3–10 самок, самцы держатся обособленно. Живет до 30 лет. Питается насекомыми, которых как собирает с растительности, так и ловит в воздухе. Вылетает на охоту в густых сумерках. Охотится обычно на небольшой и средней высоте. Полёт обычно медленный, очень маневренный, может зависать на месте.

В Еврейской автономной области небольшие группы ушана были неоднократно отмечены в конце лета в разреженных лиственных лесах заповедника Бастак, в частности, самец этого вида был пойман паутинной сетью над рекой Бастак одним из авторов настоящей публикации в начале июля 2014 г. В конце октября 2017 г. там же была обнаружена тушка взрослого самца ушана. Единичный экземпляр ушана был отловлен в сентябре 1967 г. в районе с. Пашково Облученского района [32]. Судя по костным остаткам в экскрементах соболя в карстовой пещере Старый медведь, Облученский р-н ЕАО, сибирский ушан является наиболее массовым видом летучих мышей в данном районе [25].

Большой (сибирский) трубконос Murina hilgendorfi (Peters, 1880)

Летучая мышь средних размеров c широкими крыльями и длинным взлохмаченным мехом. Длина тела – 49,7–60,2 (54,0) мм, длина предплечья – 37,8–44,0 (40,7) мм. Масса – 7,2–13,0 (10,6) г. Окраска меха спины серо-бурая с рыжеватым оттенком, кончики волос светлые. Нижняя часть тела светло-серая. Ноздри вытянуты в небольшие трубочки, межбедренная перепонка часто покрыта сверху шерстью.

Сибирского трубконоса долгое время включали в состав вида большой трубконос Murina leucogaster Milne-Edwards, 1872 , описанного из Китая (Сычуань). Сейчас M. hilgendorfi признан самостоятельным, хотя и близким M. leucogaster видом. Данные по морфологии черепа, а также молекулярные данные позволяют отнести трубконосов Сибири и Дальнего Востока к подвидам M. hilgendorfi , однако взаимоотношения с номинативной формой hilgendorfi из Японии требуют уточнения [13, 55]. M. hilgendorfi обитает от Алтая до Сахалина и Японии, на юг до северной Монголии, северо-восточного Китая и Кореи. Выделяют до четырёх подвидов, на Дальнем Востоке России обитает один подвид M. h. ognevi Bianchi, 1916.

В распространении сибирский трубконос привязан к лесам, на открытых местах практически не встречаются. Полёт медленный, порхающий, очень маневренный. Способен летать в густых зарослях, между ветками или стеблями крупных трав. Хорошо бегает по земле.

Биология M. hilgendorfi остаётся мало изученной. Основной причиной этого является относительная редкость находок вида. До сих пор весьма скудны сведения о летних убежищах трубконосов и их поведении в естественных кормовых стациях; остаются открытыми вопросы о сроках и динамике миграционной активности, дальности совершаемых трубконосами миграций. Установлено, что трубконосы зимуют в пещерах или подземных полостях, в начале осени предпочитают прятаться в труднодоступных трещинах у входовой части полости. Массовые скопления до нескольких сотен особей можно наблюдать на стенках пещеры ближе к февралю, когда трубконосы переселяются вглубь пещеры.

На территории ЕАО сибирский трубконос был встречен в пещере Старый медведь [25].

Юг Дальнего востока России является северной оконечностью ареала трубконоса малого (уссурийского) Murina ussuriensis Ognev, 1913. Этот вид до настоящего времени не отмечен на территории Еврейской автономии. В то же время находки уссурийского трубконоса известны для материковой территории юга Дальнего востока от юга Приморского края к северу до широты Комсомольска-на-Амуре [9, 31]. Можно ожидать присутствие этого вида в участках хвойно-широколиственных и производных от них лесов, существующих на хребтах Помпеевский, Сутарский, Шухи-Поктой, на юге хребта Малый Хинган и Бу-реинского хребта [21]. Также на территории ЕАО возможны находки северного кожанка Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839), населяющего соседние регионы: Хабаровский край и Амурскую область [31].

Суммируя приведённые данные, следует отметить, что территория ЕАО характеризуется минимальным количеством отражённых в литературных источниках находок летучих мышей при видовом разнообразии, лишь незначительно уступающем таковому в обширных, в разы превышающих ЕАО по площади, соседних территориях Приамурья (Амурская область и Хабаровский край). Судя по накопленным к настоящему времени данным, фауна отряда рукокрылые Chiroptera Еврейской автономной области достоверно включает 9 видов из 11 известных для территории Приамурья [31].

Наибольшее видовое разнообразие в список летучих мышей ЕАО, как и всего Приамурья, поставляет род ночницы – Myotis Kaup, 1829. На территории ЕАО встречены представители пяти видов этого рода: восточная ночница, ночница Иконникова , ночница амурская , ночница сибирская , ночница длиннохвостая . Кроме того, в Еврейской автономии обитают представители двух видов рода Vespertilio Linneaus, 1758 (двухцветные кожаны), а также по одному виду из рода Plecotus E. Geoffroy, 1818 (ушаны) и рода Murina Gray, 1842 (трубконосы). Из перечисленных видов ночницы, ушаны и трубконосы ведут оседлый образ жизни и предпочитают лесные биотопы, в то время как кожаны населяют антропогенные местообитания и совершают сезонные миграции [15].

Летучие мыши, как и грызуны, являются природными резервуарами многих потенциально опасных зоонозных заболеваний. Доказана связь рукокрылых с некоторыми штаммами лиссавиру-сов [4, 36, 43, 44], буньявирусов [1, 2, 34, 53] и коронавирусов [33, 35, 43]. В то же время важно отметить, что случаи прямой передачи вирусов от рукокрылых к человеку крайне редки: известны единичные заражения людей бешенством из-за укусов летучих мышей, в том числе и на Дальнем Востоке России [4, 43, 44]. Хотя рукокрылые толе-рантны к большинству вирусов, циркулирующих в их природных популяциях [37], в силу особенностей своего образа жизни летучие мыши являются довольно уязвимыми животными и часто страдают от последствий человеческой деятельности.

Большинство обитающих на территории ЕАО летучих мышей являются представителями лесной фауны. Продолжающееся активное разрушение лесных массивов в процессе хозяйственной деятельности человека изменяет среду обита- ния летучих мышей, что в свою очередь приводит к уменьшению видового разнообразия, давая преимущество синантропным видам, либо уничтожая другие виды, либо заставляя их осваивать антропогенные биотопы. Этот процесс хорошо заметен по находкам лесных видов в нетипичных для них убежищах: человеческих постройках, чердаках, заброшенных зданиях, балках мостов, подъездах домов и т. д. Активное вторжение человека в природу приводит к объединению жизненных пространств человека и летучих мышей. Понимание возможных результатов такого процесса требует целенаправленного и тщательного исследования.