Видовое разнообразие высших водных и прибрежно-водных растений в литоральной зоне Ладожского озера

Автор: Распопов Игорь Михайлович

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 7, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148314466

IDR: 148314466

Текст статьи Видовое разнообразие высших водных и прибрежно-водных растений в литоральной зоне Ладожского озера

Крупнейший внутренний водоем Европы – Ладожское озеро – расположен на северо-западе России. Площадь его зеркала при среднем многолетнем уровне воды составляет 17 872 км2 (Науменко, 1995; Науменко, Каретников, 2002). Длина береговой линии озера без учета длины берегов островов составляет 1570 км (Черняева, 1966). Общая площадь островов равняется 456.6 км2, что значительно увеличивает длину береговой линии, вдоль которой способны развиваться высшие водные растения.

Ладожское озеро лежит на стыке Балтийского кристаллического щита и Русской платформы. Северная часть Ладоги находится на окраине Балтийского щита, сложенного гранитами, гнейсами, пигматитами, слоистыми сланцами. При движении к югу происходит постепенное погружение щита под мощные толщи палеозойских осадков Русской платформы (Бискэ, 1959). Берега северо-западной и северной частей озера, сложенные кристаллическими породами, высокие и сильно расчлененные. Побережье окаймлено многочисленными различной величины островами, разделенными между собой протоками. Сочетание глубоко врезанных в сушу заливов, проливов и островов создает своеобразный шхерный район Ладожского озера.

Западное побережье к югу от г. Приозерска до бухты Петрокрепость равнинное и изрезано слабо. На большом протяжении западный берег образован каменистыми россыпями, лежащими на плотной серой ледниковой глине.

Восточный берег также изрезан слабо и на значительном протяжении обрамлен песчаными пляжами шириной до 50 и более метров.

Побережье южной части водоёма представляют собой низменную равнину. В прибрежной части озера довольно широко распространены песчаные и каменистые косы и скопления валунов. Южную часть Ладоги образуют три крупных мелководных залива – бухта Петрокрепость, Волховская и Свирская губы.

Ладожское озеро отличается большой динамичностью вод. Его берега на значительном протяжении, кроме верхних частей заливов в шхерном районе, подвержены интенсивному волнению (Воронцов, 1966; Распопов и др., 1990), что отрицательно сказывается на развитии высших водных растений и строении их сообществ.

Районом распространения макрофитов является литоральная зона Ладоги, представляющая собой прибрежную часть озера, простирающуюся от уреза воды до нижней границы произрастания высших водных растений и включающую в себя как его дно, т.е. собственно литораль, так и водную массу, расположенную над ней. При отсутствии макрофитов нижнюю границу литоральной зоны Ф. Руттнер (Ruttner, 1962) предложил определять по нижней границе трофогенного слоя. Максимальная глубина литоральной зоны по этим показателям достигает 8.4 м, площадь литорали равна 2770.4 км2 и объем водной массы над ней – 10.8 км3. Литоральная зона находится на контакте двух природных комплексов – наземного и водного (Россолимо, 1971; Распопов, 1975) – и как пограничная область представляет собой систему прибрежно-водных экотонов (Jørgensen, Löffler, 1990; Pieczynska, 1990).

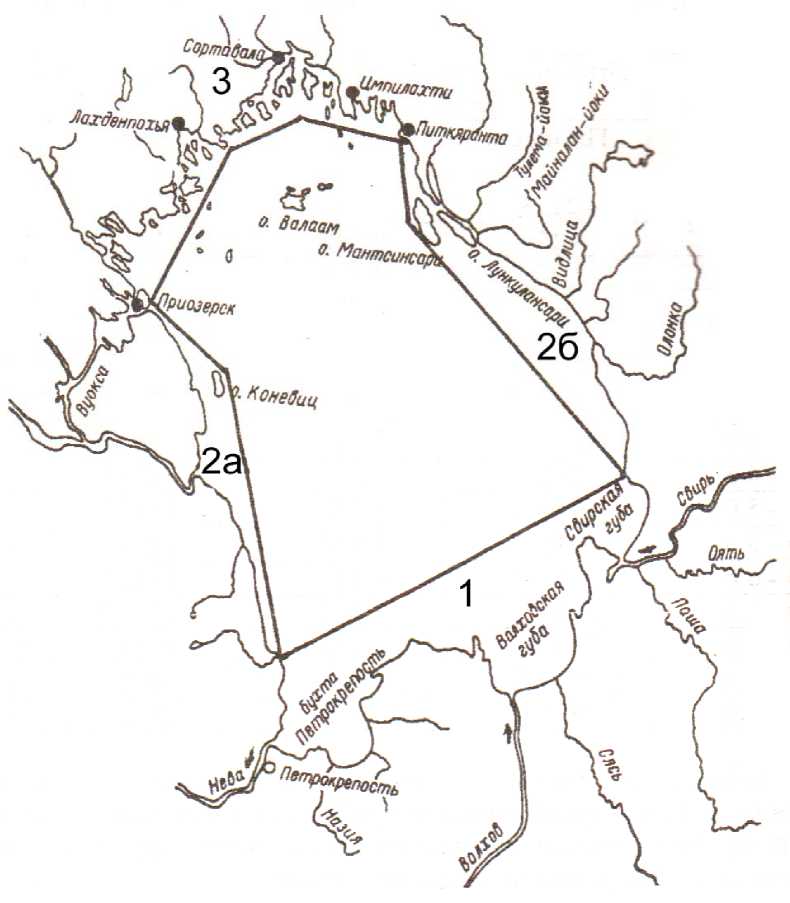

Рис. Геоботанические районы Ладожского озера:

1 – Южный район; 2а – Западноле побережбе; 2б – Восточное побережье; 3 – Шхерный район

По характеру зарастания литоральная зона Ладожского озера подразделяется на геоботанические районы: шхерный, район открытых берегов (с подразделением на западное и восточное прибрежья) и южный (рис. 1). Флора водных и прибрежноводных растений насчитывает 138 видов растений, обнаруженных при описании растительных группировок во время многолетних комплексных исследований Ладожского озера Институтом озероведения РАН (Распопов 1961,1968, 1985; Распопов, Рычкова, 1971; Распопов и др. 2000), а также учеными других учреждений (Бе-лавская, 1994; Русанов, 2008). Вероятно список видов не полный, так как специальных флористических исследований не проводилось. В него не включены харовые водоросли, а также представители мезофитов и древесно-кустарниковых пород, которые проникали в гигрофильные сообщества во время низкого стояния уровня воды в Ладоге и погибали при повышении горизонта озерной воды. Из-за отсутствия специалиста-бриолога оказался очень бедным список водных мхов. Составляя список растений мы руководствовались «Флорой водоёмов России» Л.И.Лисицыной и В.Г.Папченкова (2000). Ниже приводится таблица, в которой помещены названия растений, их наличие в каждом из упомянутых выше геоботанических районов Ла- дожского озера и принадлежность вида в определенному экотипу, среди которых мы различаем гидатофиты (погруженные растения), нейстофиты (растения с плавающими листьями или плавающие), гелофиты (воздушно-водные растения) и гигрофиты (обширная группа растений влажных и переувлажненных местообитаний).

Таблица 1. Видовой состав и экотипы макрофитов литоральной зоны

Ладожского озера. (Принятые сокращения названий экотипов : гидатофиты – гд, нейстофиты – н, гелофиты –гл, гигрофиты – гг)

Районы литоральной зоны

|

Таксоны |

s о m |

1 =s CL (U I X =s о |

Ct §.£ 2 c ra n |

g c * s °s |

1.1 s |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

BRYOPHYTA

|

Ricciaceae |

|||||

|

Riccia fluitans L. |

н |

+ |

|||

|

Ricciocarpus natans (L.) Corda |

н |

+ |

+ |

||

|

Fontinaliaceae |

|||||

|

Fontinalis antipyretica Hedw. |

гд |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Amblistegiaceae |

|||||

|

Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. |

гд |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. |

гд |

+ |

+ |

+ |

+ |

LYCOPODIOPHYTA

|

Isoëtaceae |

||||

|

Isoëtes lacustris L. |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

Isoëtes setacea Durieu |

гд |

+ |

EQUISETOPHYTA

|

Equisetaceae |

|||||

|

Equisetum fluviatile L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Equisetum palustre L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Equisetum pratense Ehrh. |

гг |

+ |

+ |

POLYPODIOPHYTA

|

Thelypteridaceae |

|||||

|

Thelypteris palustris Schott |

гг |

+ |

+ |

MAGNOLIOPHYTA

|

L i l i o p s i d a |

|||||

|

Typhaceae |

|||||

|

Typha angustifolia L. |

гл |

+ |

+ |

||

|

Typha latifolia L. |

гл |

+ |

+ |

||

|

Sparganiaceae |

|||||

|

Sparganium angustifolium Michx. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Sparganium emersum Rehm. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Sparganium erectum L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

|

|

Sparganium glomeratum (Laest.) L.Neum. |

гл |

+ |

|||

|

Sparganium gramineum Georgi |

гл |

+ |

+ |

||

|

Sparganium minimum Wallr. |

гл |

+ |

+ |

+ |

|

|

Potamogetonaceae |

|||||

|

Potamogeton alpinus Balb. |

н |

+ |

|||

|

Potamogeton compressus L. |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

|

Potamogeton crispus L. |

гд |

+ |

+ |

||

|

Potamogeton gramineus L. |

н |

+ |

+ |

+ |

+ |

Продолжение таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Potamogeton heterophyllus Sreb. |

н |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Рotamogeton lucens L. |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

|

Potamogeton natans L. |

н |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Potamogeton pectinatus L. |

гд |

+ |

+ |

||

|

Potamogeton perfoliatus L. |

гд |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Potamogeton praelongus Wulf. |

гд |

+ |

+ |

|

Potamogeton pusillus L. |

гд |

+ |

+ |

||

|

Zannichelliaceae |

|||||

|

Zannichellia repens Boenn. |

гд |

+ |

+ |

||

|

Najadaceae |

|||||

|

Caulinia flexilis Willd. |

гд |

+ |

|||

|

Alismatacea |

|||||

|

Alisma plantago-aquatica L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Sagittaria natans Pall. |

н |

+ |

|||

|

Sagittaria sagittifolia L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Butomaceae |

|||||

|

Butomus umbellatus L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Hydrocharitaceae |

|||||

|

Elodea canadensis Michx. |

гд |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Hydrocharis morsus-ranae L. |

н |

+ |

+ |

+ |

|

|

Stratiotes aloides L. |

н |

+ |

+ |

+ |

|

|

Poaceae |

|||||

|

Agrostis stolonifera L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Alopecurus aequalis Sobol. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Alopecurus geniculatus L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Glyceria fluitans (L.) R.BR. |

гл |

+ |

+ |

||

|

Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmb. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Scolochloa festucacea (Willd.) Link |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Cyperaceae |

|||||

|

Carex acuta L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Carex aquatilis Wahlenb. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Carex flava L. |

гг |

+ |

|||

|

Carex lasiocarpa Ehrh. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Carex nigra (L.) Reichard |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Carex pseudocyperus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Carex riparia Curt. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Carex rostrata Stokes |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Carex vesicaria L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Carex vulpina L. |

гг |

+ |

|||

|

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Scirpus lacustris L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Scirpus sylvaticus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Araceae |

|||||

|

Calla palustris L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Lemnaceae |

|||||

|

Lemna minor L. |

н |

+ |

+ |

+ |

+ |

Продолжение таблицы

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Lemna trisulca L. |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

|

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. |

н |

+ |

+ |

||

|

Juncaceae |

|||||

|

Juncus articulatus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Juncus bufonius L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Juncus compressus Jacq. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Juncus conglomeratus L. |

гг |

+ |

|||

|

Juncus effusus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

Juncus filiformis L. |

гг |

+ |

|||

|

Iridaceae |

|||||

|

Iris pseudacorus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

MAGNOLIOPHYTA |

|||||

|

Magnoliopsida |

|||||

|

Polygonaceae |

|||||

|

Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray |

н |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Persicaria hydropiper (L.) Spach |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Persicaria minor (Huds.) Opiz |

гг |

+ |

+ |

||

|

Rumex aquaticus L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Rumex hydrolapatum Huds. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Rumex maritimus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Caryophyllaceae |

|||||

|

Stellaria palustris Retz. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Nymphaeaceae |

н |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Nuphar lutea (L.) Smith |

|||||

|

Nuphar pumila (Timm) DC. |

н |

+ |

+ |

+ |

|

|

Nymphaea alba L. |

н |

+ |

|||

|

Nymphaea candida J.Presl. |

н |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Nymphaea tetragona Georgi |

н |

+ |

+ |

||

|

Ceratophyllaceae |

|||||

|

Ceratophyllum demersum L. |

гд |

+ |

+ |

||

|

Ranunculaceae |

|||||

|

Batrachium aquatile (L.) Dumort. |

гд |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Batrachium circinatum (Sibth.) Spach |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

|

Batrachium peltatum (Schrank) Bercht et J.Presl |

гд |

+ |

|||

|

Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch |

гд |

+ |

+ |

||

|

Caltha palustris L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Ranunculus flammula L. |

гг |

+ |

|||

|

Ranunculus lingua L. |

гл |

+ |

+ |

||

|

Ranunculus repens L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Ranunculus reptans L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Ranunculus sceleratus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Brassicaceae |

|||||

|

Rorippa amphibia (L.) Bess. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Rorippa palustris (L.) Bess. |

гг |

+ |

|||

|

Subularia aquatica L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Rosaceae |

|||||

|

Comarum palustre L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Callitrichaceae |

|||||

|

Callitriche hermaphroditica L. |

гд |

+ |

|||

|

Callitriche palustris L. |

гд |

+ |

+ |

||

|

Elatinaceae |

|||||

|

Elatine hydropiper L. |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

|

Lythraceae |

|||||

|

Lythrum salicaria L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Onagraceae |

|||||

|

Epilobium palustre L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Окончание таблицы |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Epilobium roseum Schreb. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Haloragaceae |

|||||

|

Myriophyllum spicatum L. |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

|

Myriophyllum verticillatum L. |

гд |

+ |

|||

|

Hippuridaceae |

|||||

|

Hippuris vulgaris L. |

гл |

+ |

|||

|

Apiaceae |

|||||

|

Cicuta virosa L. |

гг |

+ |

|||

|

Oenanthe aquatica (L.) Poir. |

гл |

+ |

|||

|

Sium latifolium L. |

гл |

+ |

+ |

+ |

|

Primulaceae |

|||||

|

Lysimachia nummularia L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Lysimachia vulgaris L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. |

гл |

+ |

+ |

+ |

|

|

Menyantaceae |

|||||

|

Menyanthes trifoliata L. |

гг |

+ |

|||

|

Boraginaceae |

|||||

|

Myosotis palustris L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Lamiaceae |

|||||

|

Lycopus europaeus L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Mentha aquatica L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Mentha arvensis L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Scutellaria galericulata L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Stachys palustris L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Solanaceae |

|||||

|

Solanum dulcamara L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Scrophulariaceae |

|||||

|

Limosella aquatica L. |

гг |

+ |

|||

|

Pedicularis palustris L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Veronica anagallis-aquatica L. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Veronica beccabunga L. |

гг |

+ |

|||

|

Lentibulariaceae |

|||||

|

Utricularia intermedia Hayne |

гд |

+ |

+ |

||

|

Utricularia minor L. |

гд |

+ |

|||

|

Utricularia vulgaris L, |

гд |

+ |

+ |

+ |

|

|

Plantaginaceae |

|||||

|

Littorella uniflora (L.) Ashers. |

гг |

+ |

+ |

||

|

Rubiaceae |

|||||

|

Galium palustre L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Galium uliginosum L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Lobeliaceae |

|||||

|

Lobelia dortmanna L. |

гд |

+ |

+ |

||

|

Astraceae |

|||||

|

Bidens cernua L. |

гг |

+ |

|||

|

Bidens tripartita L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Gnaphalium uliginosum L. |

гг |

+ |

+ |

+ |

|

|

Petasites spurius (Retz.) Reichenb. |

гг |

+ |

+ |

Сравнивая данные, помещенные в таблице 2, видим, что наибольшим флористическим богатством отличается шхерный район. Он характеризуется большим разнообразием биотопов, где в защищенных от волнения частях заливов и проливов в донных отложениях накапливается мелкозернистый материал и создаются благоприятные экологические условия для произрастания макрофитов. Здесь встречены все виды высших водных и прибрежно-водных растений, кроме Carex vulpina. За счет обширных мелководий и поступления биогенных веществ с водами притоков в южном районе также наблюдается богатый видовой состав (120 видов) гигрофильных растений. Литораль открытых берегов, как правило, подверженная интенсивному волнению и в силу этого отличающаяся крупнозернистым составом донных отложений, неблагоприятна для произрастания макрофитов, видовой состав которых в два раза беднее, чем в других геоботанических районах (25-30 видов). Если же проанализировать процентное соотношение видов растений, относящихся к тому или иному экотипу, то эти показатели для всех районов близки для гидатофи-тов - 21.9-23.8% и нейстофитов – 10.8-13.7%. Гелофиты в процентном отношении доминируют в районе открытых берегов - 23.3-25.4% против 16.7-16.8% в двух других районах. Обратную картину мы наблюдаем в отношении гигрофитов. В шхерном и южном районах их от 48.2 до 50%, тогда как на западном и восточном прибрежьях - 39.7-41.1%.

Таблица 2. Экотипы гигрофильных растений в геоботанических районах Ладожского озера: количество видов и процентное соотношение экотипов

Геоботанические районы литоральной зоны

|

Экотип |

Шхерный район |

Западное прибрежье |

Восточное прибрежье |

Южный район |

|

Гидатофиты |

1 (22.6%) |

15 (23.8%) |

16 (21.9%) |

27 (22.5%) |

|

Нейстофиты |

7 (12.4%) |

7 (11.1%) |

10 (13.7%) |

13 (10.8%) |

|

Гелофиты |

23(16.8%) |

16 (25.4%) |

17 (23.3%) |

20 (16.7%) |

|

Гигрофиты |

66(48.2%) |

25 (39.7%) |

30 (41.1%) |

60 (50.0%) |

|

Всего: |

137 (100%) |

63 (100%) |

73 (100%) |

120 (100%) |

Следует отметить большие различия во встречаемости видов растений. Очень редкими являются Isoëtes setacea, Lobelia dortmanna . Редко встречаются Isoëtes lacustris, Zannichellia repens, Caulinia flexilis, Limosella aquatica, Sagittaria natans, Subularia aquatica, Myriophyllum verticillatum, Glyceria fluitans . По сообщению проф. В.Д.Лопатина финнами в заливе Салми были высеяны семена дальневосточного дикого риса ( Zizania latifolia (Grieseb.) Stapf.), однако ни он сам, ни мы в указанном месте этого растения не обнаружили. Самыми распространенными макрофитами являются Phragmites australis, Scirpus lacustris и Potamogeton perfoliatus , однако, если тростник и рдест пронзеннолистный господствуют во всех геоботанических районах, то камыш озерный – только в южном районе. В 1992-1995 гг. высшая водная растительность в Ладоге занимала площадь около 133 км2, что соответствовало 4.6% площади литоральной зоны (Raspopov, Dotzenko, 1997). Примерно такие же размеры она имеет и в настоящее время. Самые большие площади зарослей высших водных растений находятся в южном районе – около 10900 га, из которых половина приходится на ценозы Potamogeton perfoliatus, обильные и продуктивные заросли которого зарегистрированы в губе Петрокрепость. В шхерном районе макрофиты распространены на площади в 1680 га в основном в верхних частях заливов, а в районе открытых берегов площадь сообществ макрофитов немногим превышает 70 га.

Таково видовое разнообразие и основные особенности распространения высших водных растений в крупнейшем пресноводном водоёме Европы - Ладожском озере.

Список литературы Видовое разнообразие высших водных и прибрежно-водных растений в литоральной зоне Ладожского озера

- Белавская А.П. Водные растения России и сопредельных государств. СПб. 1994. 64 с.

- Бискэ Г.С. Четвертичные отложения и геоморфология Карелии. Петрозаводск. 1959. 307 с.

- Воронцов Ф.Ф. Волнение на Ладожском озере//Гидрологический режим и водный баланс Ладожского озера. Л., Изд. Ленинградского университета. 1966. С. 247-264.

- Лисицына Л.И., Папченков В.Г. Флора водоемов России. Определитель сосудистых растений. М. Наука. 2000. 237 с.

- Науменко М.А. Новое определение морфометрических характеристик Ладожского озера.//Докл. РАН. 1995. Т. 345, № 4. С. 514-517.