Видовое разнообразие зоопланктона реки Сок

Автор: Романова Е.П., Гошкадеря В.А., Ротарь Ю.М., Кулаков Р.Г.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 3 т.16, 2007 года.

Бесплатный доступ

Показано, что, специфические условия существования зоопланктона реки Сок обуславливают и специфику видового состава водотока его притоков. Представленные материалы являются основой для дальнейшего изучения видового разнообразия зоопланктона реки и его структурно-функциональных характеристик на фоне неоднородности условий формирования речного стока.

Река сок, зоопланктон

Короткий адрес: https://sciup.org/148314707

IDR: 148314707

Текст краткого сообщения Видовое разнообразие зоопланктона реки Сок

Река Сок является одним из 6 левобережных притоков Саратовского водохранилища, находящегося в зоне, обедненной водными ресурсами. Речная сеть его бассейна по сравнению с вышележащими регионами более слабая, годовая сумма осадков находится в пределах 360-450 мм, при этом 230-300 мм приходится на осадки теплого периода. Высота снежного покрова достигает 40-50 см в лесу и 25-35 см на открытом пространстве.

При достаточно высокой изученности фауны самого водохранилища це-ленапрвленных исследований рек бассейна практически не было. Начало систематическим работам в этом направлении было положено лабораторией абиотических факторов Института экологии Волжского бассейна РАН под руководством В.Г. Беспалого (Отчет…, 1989).

Актуальность изучения биоразнообразия в последнее десятилетие обусловлено в первую очередь угрозой снижения обилия фауны в связи с возрастающей антропогенной нагрузкой. Под этим термином обычно понимают совокупность организмов и их природных сочетаний, образующих экосистемы, и осуществляющих круговорот веществ и поток энергии в биосфере (Касьянов, 2002). Первый и самый главный этап оценки биологического разнообразия водоема – его инвентаризация, включающая составление видовых списков.

Зоопланктон является важным компонентом экосистемы, кормовой базой мальков рыб, всегда входит в исследуемый комплекс гидробиологических характеристик водоема.

Целью нашей работы являлась инвентаризация таксономического состава зоопланктона реки Сок и её притоков для создания базы данных разнообразия биоты водоемов Средней и Нижней Волги.

Река Сок берет начало в Оренбургской области, в отрогах Южного Урала, протекает по широкой долине по территории Сокских гор. Рельеф бассейна реки представляет собой возвышенную волнистую равнину с общим наклоном в сторону Волги, расчлененную глубокими и широкими речными долинами и балочными системами. Местами широко распространены овраги и карстовые формы рельефа. Для бассейна характерна резко выраженная асимметрия: более крутые и короткие склоны южной экспозиции и длинные и пологие склоны северной стороны.

В р. Сок впадает 91 приток, самый крупный из них – р. Кондурча (Материалы.., 1959). Для бассейна характерно обилие подземных вод, за счет которых осуществляется питание реки в течение года, однако их сток незначителен. Глубина залегания подземных вод, приуроченных к пермской толще, зависит от рельефа и меняется от 5-12 до 30-50 м. Подземные воды широко используются для водоснабжения. В верховье р. Сок отмечается обилие ключей, богатых сернистыми соединениями. В среднем и нижнем течении река образует многочисленные заводи (Отчет…..1989).

Антропогенная нагрузка в верховье р. Сок складывается в основном за счет стоков, поступающих с сельскохозяйственных полей. В среднем течении, в районе г. Сергиевска, река принимает недостаточно очищенные сточные воды предприятий «Сергиевскнефть», Серноводского мясокомбината и курорта «Сергиевские минеральные воды». Основными загрязняющими веществами являются легкоокисляемые органические вещества, фенолы, нефтепродукты, сульфаты, соединения меди. Средние концентрации этих веществ находятся в пределах 2-3 ПДК, максимальные – 10 ПДК (Государственный доклад..., 1996).

Таблица 1

Физико–географическая характеристика реки Сок и некоторых её притоков

|

Река и притоки |

Площадь водосбора, км2 |

Длина, км |

Ширина, м |

Уклон реки, % |

Глубина, м |

Скорость течения, м/сек |

|

Сок |

11870 |

375 |

0,5-150 |

0,07 |

0,3-5,5 |

1,9 |

|

Сосновка |

1,5 |

16 |

1,5-100 |

0,52 |

0,2-1,0 |

0,06-0,3 |

|

Камышла |

1,1 |

20 |

0,5-0,35 |

0,79 |

0,2-0,8 |

0,60 |

|

Байтуган |

1,5 |

22 |

0,5-15 |

0,9 |

0,6 |

1,2 |

|

Черновка |

- |

37 |

1,0-20,0 |

0,19 |

0,1-0,6 |

0,2 |

|

Хорошенькая |

1,5 |

25 |

0,5-5,0 |

0,55 |

до1,5 |

0,15 |

Примечание: таблица составлена по: Материалы…, 1959, Ресурсы…1984, Ежегодные дан-ные…1986, Отчет…., 1989

В составе комплексной экспедиции нами были изучены следующие притоки реки Сок:

Правобережные притоки: рр. Сосновка, Камышла . Истоки этих рек находятся на северо-востоке Самарской области, приурочены к лесостепной зоне, имеют родниковое питание, испытывают относительно невысокую антропогенную нагрузку. Этому способствуют значительно большие площади водосбора, до 10% которых занимают леса, лишь около 40% приходится на пашни и почти столько же на сенокосы и пастбища. Здесь всего 1-2 дамбы в низовьях рек.

Р. Байтуган. Бассейн реки расположен в наиболее приподнятой северовосточной части области – в Высоком Заволжье, рельеф которого представляет собой систему массивных плосковершинных, а местами гребневидных междуречий. По гидрологическим особенностям Байтуган представляет собой реку предгорного типа. Питание родниковое, в связи с чем вода в реке характеризуется низкими температурами (10,8-14,6° С в летний период), высоким содержанием растворенного кислорода (10,2-11,3 мгО/л), низким содержанием биогенных веществ

Левобережные притоки: рр. Черновка, Хорошенькая. Водосборы рек расположены в степной части Высокого Заволжья. Питание родниковое, за счет подземных вод. Бассейн реки испытывает высокую антропогенную нагрузку. Распаханность водосбора 80%, естественные ландшафты практически не сохранились. Река представляет собой систему прудов с режимом стоячих водоемов. Исток Черновки заболочен на всем протяжении, русло заросло макрофитами. Поверхностный сток притоков в летнюю межень практически отсутствует. На лесные геосистемы здесь приходится 1-2%, пастбища и сенокосы занимают 25-27%, около 60% – пашня. Леса встречаются отдельными небольшими массивами на самых высоких участках водоразделов и в верховьях, что обусловлено расположением бассейнов этих рек в подзоне южной лесостепи. (Отчет…, 1989; Государственный Водный кадастр…, 1986, Головатюк и др., 2003).

По химическому составу р. Сок относится к сульфатному классу (в период половодья – гидрокарбонатному) кальциевой группы, второму типу. Характерной особенностью является повышенная минерализация воды, особенно зимой этот показатель достигает 1300 мг/л, поэтому реку относят к высокоминерализованным. В связи с повышенной минерализацией вода в реке жесткая, до 16,8 ммоль/л, рН колеблется от 7,1 до 9,3. Для реки характерно высокое содержание кислорода, максимальное его содержание 9,1-9,9 мг/л (Зенин, 1965, Ежегодные данные…, 1985, Отчет…1989).

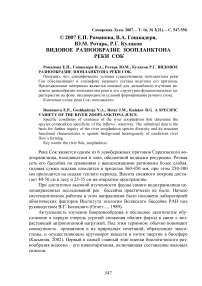

Рис. 1. Карта-схема реки Сок и её притоков с точками отбора проб.

Изучение состава зоопланктона р. Сок в виде единичных наблюдений в устье реки, в зоне подпора водохранилища было начато с 1975 г. Более детальная съемка реки с притоками осуществлена в 1991-1992 г. г. (рис. 1).

Отбор проб производился сетью Джеди диаметром 16 см., газ № 64 от дна до поверхности. При глубине меньше полутора метров ведром набирали и процеживали через сачок не менее 50 л воды. Пробы фиксировали 4% формалином. Дальнейшая обработка проб производилась в камере Богорова по стандартной методике (Методика… 1975). Собрано и обработано 53 пробы (табл. 2).

Таблица 2

Объем планктонного материала, собранного на р. Сок и её притоках

|

Год |

Месяц |

Река |

Орудие лова |

Количество проб |

|

1987 |

июль |

Камышля |

50 - 100 с пов. |

6 |

|

1987 |

июль |

Сосновка |

- " - |

5 |

|

1987 |

июль |

Черновка |

- " - |

7 |

|

1987 |

июль |

Хорошенькая |

- " - |

5 |

|

1991 |

Июль |

Байтуган |

- " - |

4 |

|

1992 |

Июль, сентябрь |

8 |

||

|

1991 |

Июнь, июль |

Сок |

- " - |

8 |

|

1992 |

Июль, сентябрь |

и сеть Джеди |

10 |

|

|

Итого: |

53 |

В ходе проведенных исследований в составе зоопланктона реки Сок и её притоков нами было установлено 105 видов планктонных беспозвоночных, ветвистоусые ракообразные видов, веслоногих зарегистрировано только 10 видов.

Основу составляют коловратки – 75 видов, объединенные в 17 семейств. Группа представлена как характерными для региона видами, так и редкими, не встречающимися в водохранилище. К ним относятся Pleurotro-cha petromyson, Dicranophorus forcipatus, D. Prionacis, D. Torvitoides, Wolga spinifera, Anuraeopsis fissa и ряд других.

Разнообразие ветвистоусых ракообразных ниже, зарегистрировано – 20 видов, объединенных в 4 семейства. В основном это характерные для региона и общие с Саратовским водохранилищем виды, за исключением Bosminopsis deitersii . Последний раньше был обычным волжским видом, отмеченным Бенингом (Behning, 1927, цит. по Дзюбан, Дзюбан, 1976) в составе зоопланктона Волги до её зарегулирования. В настоящее время изредка встречается в составе зоопланктона Куйбышевского (Тимохина, 2000), Саратовского водохранилищ (архивный материал). На Верхней Волге его можно встретить только на малых реках с достаточно заметным течением (Дзюбан, Ривьер, 1976).

В группе Cladocera представлены как планктонные организмы, так и обитатели временных прудов и зарослей, а так же придонные обитатели, развивающиеся в богатых детритом биотопах.

Веслоногих зарегистрировано только 10 видов, причем это циклопиды, планктонные и зарослевые в равной пропорции. Из калянид отмечен только Eudiaptomus graciloides в реке Хорошенькой.

Изменение гидрохимических параметров среды в зависимости от климатических и почвенно-гидрологических условий, а также площади водосбора создает мозаичность среды обитания для зоопланктона, видовое разнообразие которого на разных реках различается значительно. Повсеместно присутствуют только Euchlanis dilatata, Brachionus calyciflorus, Chydorus sphaericus, Eucyclops serrulatus . Это эвритопные виды, обычные как в пелагиали Саратовского водохранилища, так и в зарослях макрофитов, лишь E. serrulatus – типично зарослевый вид.

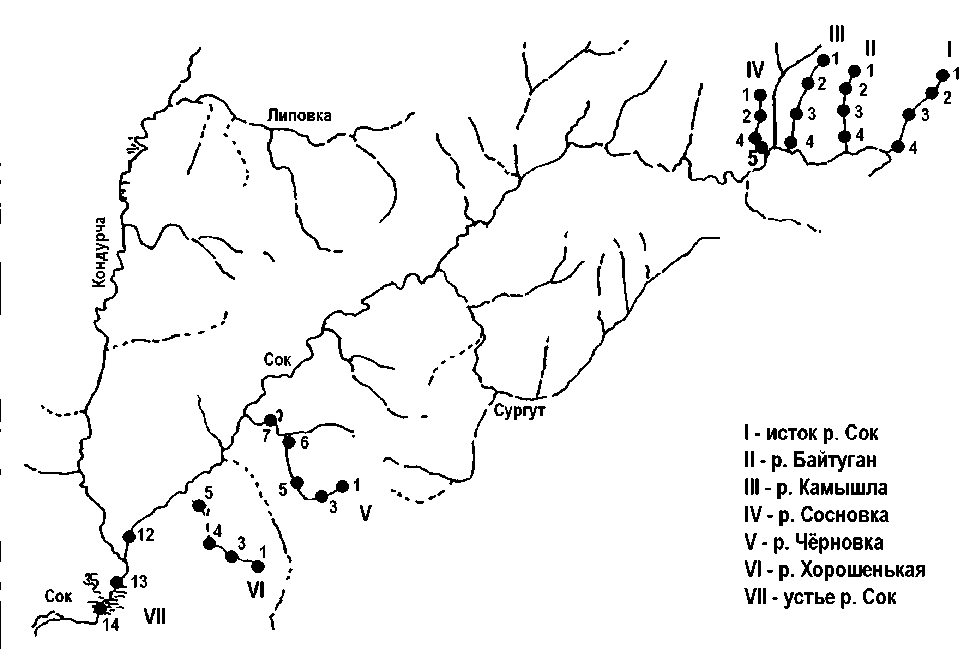

Анализ полученных нами результатов показал, что количество зарегистрированных в реке видов в большей степени зависит от длины реки, чем от объема выборки, который был невысок на всех притоках и колебался от 4 до 15 проб на каждом водотоке. С увеличением длины реки увеличивается число биотопов и, соответственно, увеличивается разнообразие зоопланктона. Наиболее бедна река Камышля, в ней отмечено только 4 вида (табл. 4) Это Asplanchna girodi, а также придонные, обитающие в грунтах коловратки рода Rotaria. Среди ракообразных зарегистрированы виды, обычные для зарослей макрофитов – Eucyclops serrulatus, Pleuroxus aduncus .

Рис. 2. Зависимость количества видов от длины реки.

В более длинной реке Сосновка, в составе зоопланктона зарегистрировано 19 видов. На каждой станции их немного, 4-6, однако к устью реки, где в реках обычно снижается скорость течения и увеличивается накопление ила, наблюдается увеличение числа видов до 12. Более высоко и стабильно видовое разнообразие на других изученных притоках реки Сок: Черновка, Хорошенькая, Байтуган. Их длина колеблется от 22 до 37 км, и количество зарегистрированных видов достигает 30 – 40 (табл. 3). Зависимость количества зарегистрированных видов от длины реки носит вид экспоненциальной кривой (рис. 2).

Видовое разнообразие на обследованных реках невелико и достаточно стабильно. Для правобережных притоков на каждой станции регистрируется в среднем 4 – 12 видов, на левобережных притоках этот показатель выше – 8 – 18, до 22 видов. Видовое разнообразие обеспечивается в основном коловратками, число видов которых почти в 4 раза выше, чем ветвистоусых, число веслоногих намного меньше (табл. 3).

В составе зоопланктона много видов, встречаемых единично. Наиболее часто такие виды присутствовали в самой реке Сок (см. табл. 4). В ней отмечено 36 видов, не регистрируемых больше нигде, основу разнообразия составили коловратки. На втором месте по количеству редких видов – р. Черновка (11), только в ней найдена Volga spinifera , на третьем – р. Байтуган (10) и р.Хорошенькая (8). Наличие большого количества таких видов, с одной стороны, свидетельствует о малой изученности региона, а с другой стороны, малые реки можно рассматривать как рефугиумы волжской фауны.

Таблица 3

Количество видов зоопланктона на р. Сок и её притоках

|

Реки |

n |

КВ На одной станции |

Количество видов |

||||

|

Rotatoria |

Clado-cera |

Cyclo-poida |

Cala-noida |

Всего |

|||

|

Сок(1) |

15 |

9 – 14 |

47 |

12 |

5 |

1 |

65 |

|

Сосновка |

4 |

4 – 12 |

12 |

4 |

3 |

0 |

19 |

|

Камышла |

4 |

1 – 4 |

2 |

1 |

1 |

0 |

4 |

|

Байтуган |

13 |

4 – 12 |

23 |

3 |

4 |

0 |

30 |

|

Черновка Хо- |

5 |

8 – 22 |

23 |

12 |

5 |

0 |

40 |

|

рошенькая |

4 |

5 - 18 |

21 |

7 |

4 |

2 |

34 |

|

Итого: |

45 |

75 |

20 |

9 |

1 |

105 |

|

Примечание: n – количество проб.

КВ – количество видов на одной станции

Таблица 4

Количество единично встреченных видов в р. Сок и её притоках

|

Река |

Количество редких видов |

|||

|

Rotatoria |

Cаdocera |

Cyclopoida |

Calanoida |

|

|

Байтуган |

8 |

1 |

1 |

0 |

|

Сок |

29 |

6 |

1 |

0 |

|

Камышля |

0 |

0 |

0 |

0 |

|

Сосновка |

2 |

0 |

1 |

0 |

|

Черновка |

4 |

5 |

2 |

0 |

|

Хорошенькая |

5 |

2 |

0 |

1 |

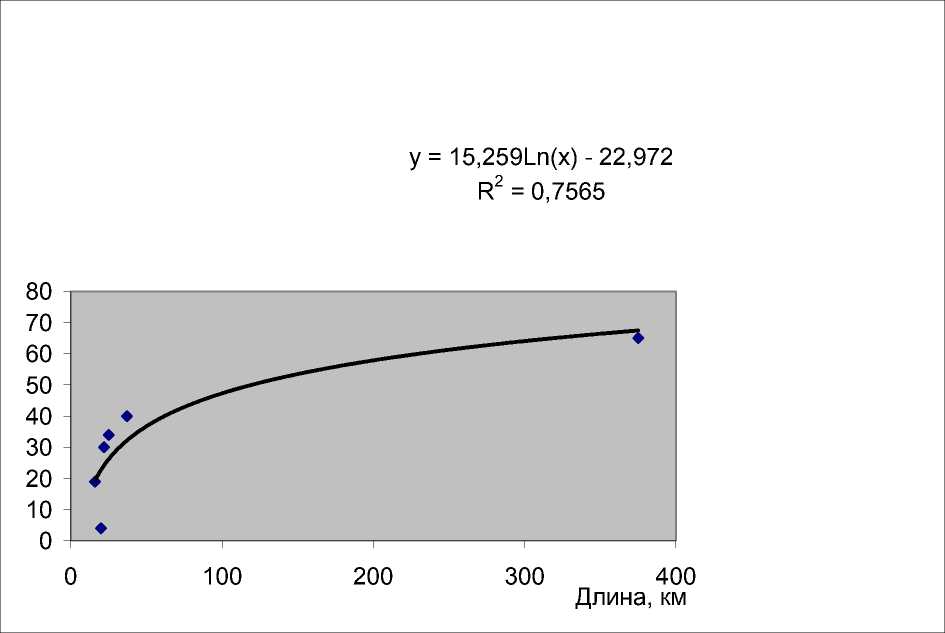

Кластерный анализ показал, что наиболее близки по видовому составу зоопланктона реки Камышля и Сосновка. Для них также отмечено и минимальное количество редких видов, достаточно близок к ним и исток реки Сок (рис. 3).

Р. Байтуган, имеющая родниковое питание, высокие скорости течения и низкую температуру воды, по видовому составу отличается от других рек. Мало сопоставима по видовому составу с другими и река Хорошенькая, для которой также характерно значительное количество редких видов в составе зоопланктона. Она в летний период представляет собой практически систему бессточных прудов. Высокая температура воды, низкие скорости течения, высокая антропогенная нагрузка формируют специфические условия обитания и разнообразие биотопов на этой реке.

Байтуган Сок Камышля

Рис. 3. Кластерная диаграмма р. Сок и её притоков.

Таким образом, специфические условия существования обуславливают и специфику видового состава реки Сок и её притоков. Представленные материалы являются основой для дальнейшего изучения видового разнообразия зоопланктона реки и его структурно-функциональных характеристик на фоне неоднородности условий формирования речного стока.

Зоопланктон реки Сок и её притоков

Таблица 5

|

№ |

Виды |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Класс Rotatoria |

|||||||

|

Сем. Notommatidae |

|||||||

|

1 |

Notommata sp. |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

2 |

Pleurotrocha petromyson Ehrenberg, 1830 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

3 |

Cephalodella gibba (Ehrenberg, 1832) |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

4 |

Cephalodella fluviatilis (Zawadowsky, 1926) |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

5 |

Cephalodella sp. |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

|

Сем. Trichocercidae |

|||||||

|

6 |

Trichocerca (s. str.) rattus (Muller, 1776) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

7 |

Trichocerca (s. str.) pusilla (Lauterborn, 1898) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

8 |

Trichocerca (s. str.) cylindrica (Imhof, 1891) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

9 |

Trichocerca (s. str.) longiseta (Schrank, 1802) |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

10 |

Trichocerca sp. |

- |

+ |

- |

- |

+ |

- |

Продолжение таблицы 5

|

№ |

Виды |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Сем. Synchaetidae |

|||||||

|

11 |

Synchaeta oblonga Ehrenberg, 1831 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

12 |

Synchaeta pectinata Ehrenberg, 1832 |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

- |

|

13 |

Synchaeta sp. |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

14 |

Polyarthra vulgaris Carlin, 1943 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

15 |

Polyarthra dolichoptera Idelson, 1925 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

16 |

Polyarthra longiremis Carlin, 1943 |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

|

17 |

Polyarthra remata Skorikov, 1896 |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

18 |

Polyarthra euryptera Wierzejski, 1891 |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

19 |

Ploesoma sp. |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

Сем. Dicranophoridae

|

20 |

Dicranophorus forcipatus (Muller, 1786) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

21 |

Dicranophorus prionacis Harring et Myers, 1928 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

22 |

Dicranophorus torvitoides Smirnov, 1930 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

23 |

Paradicranophorus aculeatus (Neiswestnowa – Shadina, 1935) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

24 |

Paradicranophorus hudsoni (Glasscott, 1893) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

25 |

Encentrum saundersiae (Hudson, 1885) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

Сем. Asplanchnidae

|

26 |

Asplanchna priodonta Gosse, 1850 |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

|

27 |

Asplanchna brightwelli Gosse, 1850 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

28 |

Asplanchna sieboldi (Leydig, 1854) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

29 |

Asplanchna girodi Guerne, 1888 |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

+ |

Сем. Lecanidae

|

30 |

Lecane (s. str.) luna (Muller, 1776) |

- |

+ |

- |

+ |

- |

- |

|

31 |

Lecane (s. str.) pusilla Harring et Myers, 1914 |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

Сем. Proalidae |

|||||||

|

32 |

Proales theodora (Gosse, 1887) |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

33 |

Proales daphnicola Thompson, 1892 |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

34 |

Proales sordida Gosse, 1886 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

35 |

Proales sigmoidea (Skorikov, 1896) |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

36 |

Proales sp. |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Trichotriidae |

|||||||

|

37 |

Wolga spinifera (Western, 1894) |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

38 |

Trichotria pocillum (Muller, 1776) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

39 |

Trichotria tetractis (Ehrenberg, 1830) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

40 |

Trichotria curta (Skorikov, 1914) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Mytilinidae |

|||||||

|

41 |

Mytilina mucronata (Muller, 1773) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

42 |

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Colurellidae |

|||||||

|

43 |

Colurella colurus (Ehrenberg, 1830) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

44 |

Lepadella (s. str.) ovalis (Muller, 1786) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Euchlanidae |

|||||||

|

45 |

Euchlanis incisa Carlin, 1939 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

46 |

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832 |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

|

47 |

Euchlanis calpidia (Myers, 1930) |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

|

48 |

Euchlanis deflexa Gosse, 1851 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Продолжение таблицы 5 |

|||||||

|

№ |

Виды |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

49 |

Euchlanis pyriformis Gosse, 1851 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Brachionidae |

|||||||

|

50 |

Brachionus quadridentatus Hermann, 1783 |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

|

51 |

Brachionus q. cluniorbicularis Skorikov, 1894 |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

52 |

Brachionus leydigii Coch, 1862 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

53 |

Brachionus bennini Leissling, 1924 |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

54 |

Brachionus nilsoni Ahlstorm, 1940 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

55 |

Brachionus urceus (Linnaeus, 1758) |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

56 |

Brachionus diversicornis (Daday, 1883) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

57 |

Brachionus calyciflorus Pallas, 1766 |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

|

58 |

Brachionus angularis Gosse, 1851 |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

59 |

Platyias quadricornis (Ehrenberg, 1832) |

- |

- |

- |

+ |

- |

+ |

|

60 |

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) |

+ |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

61 |

Keratella c. tecta (Gosse, 1851) |

+ |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

62 |

Keratella quadrata (Muller, 1786) |

+ |

+ |

- |

- |

- |

+ |

|

63 |

Keratella valga (Ehrenberg, 1834) |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

64 |

Keratella tropica (Apstein, 1907) |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

65 |

Notholca squamula (Muller, 1786) |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

66 |

Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

67 |

Notholca labis Gosse, 1887 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

68 |

Anuraeopsis fissa (Gosse, 1851) |

- |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

Сем. Conochilidae |

|||||||

|

69 |

Conochilus unicornis Rousselet, 1892 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Testudinellidae |

|||||||

|

70 |

Testudinella patina (Hermann, 1783) |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

|

Сем. Filiniidae |

|||||||

|

71 |

Filinia terminalis (Plate, 1886) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

72 |

Filinia longiseta (Ehrenberg, 1834) |

+ |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

|

Сем. Hexarthridae |

|||||||

|

73 |

Hexarthra sp. |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

Сем. Flosculariidae |

|||||||

|

74 |

Rotaria neptunia Ehrenberg 1832 |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

75 |

Rotaria sp. |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Класс Cladocera |

|||||||

|

Сем. Daphniidae |

|||||||

|

76 |

Daphnia longispina O. F. Muller 1785 |

+ |

- |

- |

+ |

- |

- |

|

77 |

Simocephalus vetulus (O. F. Muller 1776) |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

|

78 |

Moina macrocopa (Straus 1820) |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

79 |

Moina micrura Hellich 1877 |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

80 |

Ceriodaphnia affinis Lilljeborg 1900 |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

81 |

Ceriodaphnia sp. |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

82 |

Scapholeberis mucronata (O. F. Muller 1785) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Macrothricidae |

|||||||

|

83 |

Macrothrix laticornis (Jurine 1820) |

- |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

84 |

Ilyocriptus agilis Kurz 1878 |

- |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

85 |

Ilyocriptus sordidus (Lievin 1848) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Chydoridae |

|||||||

|

86 |

Monospilus dispar G. O. Sars 1861 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Окончание таблицы 5 |

|||||||

|

№ |

Виды |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

87 |

Graptoleberis testudinata (S. Fischer 1848) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

88 |

Chydorus sphaericus (O. F. Muller 1785) |

+ |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

|

89 |

Rhynchotalona rostrata (Koch 1841) |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

90 |

Pleuroxus aduncus (Jurine 1820) |

- |

- |

+ |

+ |

+ |

- |

|

91 |

Alona affinis (Leydig 1860) |

- |

+ |

- |

- |

+ |

- |

|

92 |

Alona intermedia ( G. O. Sars 1862) |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

93 |

Alona quadrangularis (O. F. Muller 1785) |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

94 |

Alona costata G. O. Sars 1862 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

95 |

Alona guttata G. O. Sars 1862 |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

96 |

Alona rectangula G. O. Sars 1862 |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

|

Сем. Bosminidae |

|||||||

|

97 |

Bosminopsis deitersi Richard 1895 |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

98 |

Bosmina longirostris (O. F. Muller 1785) |

- |

+ |

- |

+ |

+ |

+ |

|

Класс Cyclopoida |

|||||||

|

Сем. Eucyclopinae |

|||||||

|

99 |

Macrocyclops fuscus (Jurine, 1820) |

+ |

- |

- |

- |

- |

- |

|

100 |

Macrocyclops albidus (Jurine, 1820) |

+ |

- |

- |

- |

+ |

+ |

|

101 |

Eucyclops serrulatus (Fischer, 1851) |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

102 |

Paracyclops fimbriatus (Fischer, 1853) |

+ |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

Сем. Cyclopinae |

|||||||

|

103 |

Cyclops vicinus Uljanine, 1875 |

- |

- |

- |

+ |

- |

- |

|

104 |

Acanthocyclops vernalis (Fischer, 1853) |

- |

+ |

- |

+ |

- |

+ |

|

105 |

Acanthocyclops (Megacyclops) viridis (Jurine, 1820) |

- |

+ |

- |

- |

- |

- |

|

106 |

Microcyclops sp. |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

107 |

Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857) |

- |

+ |

- |

- |

+ |

+ |

|

108 |

Thermocyclops dubowskii (Lande, 1890) |

- |

- |

- |

- |

+ |

- |

|

Класс Calanoida |

|||||||

|

Сем. Diaptomidae |

|||||||

|

109 |

Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg, 1888) |

- |

- |

- |

- |

- |

+ |

|

Сем. Temoridae |

|||||||

|

110 |

Eurytemora sp. |

- |

+ |

- |

- |

- |

+ |

|

Примечания: 1 - р. Байтуган, 2 - р. Сок, 3 - р. Камышля, 4 - р. Сосновка, 5 - р. Черновка, 6 - р. Хорошенькая |

|||||||

Список литературы Видовое разнообразие зоопланктона реки Сок

- Головатюк Л. В., Зинченко Т. Д., Насыров Г. А. Состав и особенности структурной организации малой реки Байтуган, памятника природы Самарской области//«Малые реки: Современное экологическое состояние, актуальные проблемы». Тез. Межд. Научн. Конф., Тольятти, 23 -27 апр. 2001 г. Тольятти, 2001.

- Государственный водный кадастр. Ежегодные данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши. 1984г. Ч. 1. Реки и каналы. Т. 1,. Вып. 24. Бассейны Волги (среднее и нижнее течение) и Урала. Обнинск, ВНИИГМИ -МПД. 1986.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 1996 г. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области. Вып. 4. Самара, 1997. 94 с.

- Дзюбан Н.А., Дзюбан М.Н. Зоопланктон Волги до образования каскада водохранилищ//Биологические продукционные процессы в бассейне Волги. Л., Наука, Ленингр. Отд., 1976. С. 82-89.

- Дзюбан Н. А., Ривьер И. К. Современное состояние зоопланктона Волги//Биологические продукционные процессы в бассейне Волги. Л., Наука, Ленингр. Отд., 1976. С. 89-102.