Видовой состав флоры агрофитоценозов в посевах Glycine max (L.) Merr. на юго-западе Среднерусской возвышенности

Автор: Зеленкова В.Н., Тохтарь В.К., Третьяков М.Ю.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 6-2 (93), 2024 года.

Бесплатный доступ

На основе всестороннего исследования флоры агрофитоценозов в посевах Glycine max (L.) Merr. в Белгородской области приведены данные по составу флоры, который включает 135 видов. На основании характера встречаемости видов в различных административных районах региона виды разделены на три категории, дан анализ экологической структуры и географического элемента флоры.

Флора агрофитоценозов, посевы сои, флороценотипы

Короткий адрес: https://sciup.org/170205736

IDR: 170205736 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-6-2-12-16

Текст научной статьи Видовой состав флоры агрофитоценозов в посевах Glycine max (L.) Merr. на юго-западе Среднерусской возвышенности

Современные агроэкосистемы характеризуются нестабильностью и низкой способностью противостоять биотическим факторам среды [1]. Соя, как светолюбивое и влаголюбивое растение, со сравнительно малоразвитой корневой системой, крайне слабо конкурирует с сорными видами, особенно в начальной стадии своей вегетации, что связано с медленным ростом с момента появления всходов до образования первых тройчатых листьев [2]. По данным ВНИИМК, снижение урожая на 12% (0,25 т/га) отмечается уже при наличии в агрофитоценозах 5 шт./м2 растений семейства Poaceae и на 11% (0,23 т/га) при численности 3 шт./м2 двудольных видов. Угнетающее действие сорных растений сказывается на массе и высоте растений сои, выходе бобов с одного растения [3].

Применение гербицидов против разных групп сорных растений должно опираться на анализ их численности и разнообразия видового состава. По данным разных авторов число таких видов колеблется от 45 [4] до 64 [5]. Поэтому крайне важно осуществлять контроль присутствия сорных и чужеродных растений в агрофитоценозах начиная с ранней стадии развития в течение всего периода вегетации. Однако без четкого понимания флористического состава агрофитоценозов в посевах сои невозможно проводить эффективно мероприятия по использованию гербицидов.

Целью настоящего исследования было проведение полной инвентаризации растений, произрастающих во флоре агрофитоценозов в посевах сои, определение степени их участия в формировании флоры и оценка изменений в составе экологических групп в пределах административных границ Белгородской области.

В ходе проведения полевых исследований в период с 2017 по 2023 гг. на территории Белгородской области было обследовано 19 полей, на которых выращивалась культура сои.

Выявление видов и составление списка растений осуществлялось маршрутным методом. Для оценки распространения на территории Белгородской области были выделены три категории встречаемости видов:

Редко – отмечен в 1-2 районах области – 85 видов;

Обычно – отмечен в 3-4 районах области – 26 видов;

Массово – отмечен в 5 и более районах области – 24 вида.

Названия видов приведены согласно сводки П.Ф. Маевского [6].

Отнесение видов к разным флороцено-типам выполнено согласно подходам В.В. Алехина (1940) [7] и результатам исследования авторов по следующим группам: Деревья и кустарники (ДиК); Растения (травянистые) лесов и кустарников (лесные растения) (ЛР); Растения север- ных склонов, степных западин и дна логов (луговые и болотные растения) (РСС); Растения степного плато, южных склонов и дерезняков (степные и меловые растения) (РСП); Сорные растения (СР).

Анализ растений по происхождению проводился с использованием различных флористических сводок и данных по флорам различных территорий [8-17].

Наибольшая часть из отмеченных растений во флоре агрофитоценозов в посевах сои отнесена к группе редко встречающихся. Всего на территории региона было обнаружено 57 видов, которые встретились только один раз: Allium rotundum, An-chusa arvensis, Apium graveolens, Artemisia campestris, Asparagus officinalis, Atriplex sagittata, Berteroa incana, Bromopsis in-ermis, Calamagrostis epigejos, Campanula rapunculoides, Centaurea scabiosa, Chaeno-rhinum minus, Chenopodium hybridum, Co-nium maculatum, Descurainia sophia, Erag-rostis minor, Erigeron annuus, Erigeron podolicus, Erodium cicutarium, Erophila verna, Eryngium planum, Erysimum ca-nescens, Erysimum cheiranthoides, Fallopia dumetorum, Fragaria viridis, Galeopsis la-danum, Galinsoga parviflora, Galium humi-fusum, Gypsophila muralis, Humulus lupulus, Jurinea cyanoides, Kochia scoparia, Lactuca seriolla, Lamium maculatum, Leonurus quin-quelobatus, Lepidium ruderale, Lysimachia nummularia, Melilotus albus, Myosotis arvensis, Onobrichis arenaria, Oxalis stricta, Phragmites australis, Picris hieracioides, Plantago major, Poa pratensis, Potentilla an-serina, Reseda lutea, Rosa canina, Silene noctiflora, Sonchus аsper, Thlaspi arvense, Tragopogon major, Trifolium pratense, Ver-bascum lychnitis, Veronica arvensis, Vicia cracca, Vicia hirsuta. 28 видов были отмечены в двух районах области: Ambrosia artemisiifolia, Arctium minus, Atriplex tatari-ca, Avena sterilis, Bromus squarrosus, Ely-trigia repens, Euphorbia villosa, Fallopia convolvulus, Fraxinus pennsylvanica, Hyos-cyamus niger, Lotus corniculatus, Medicago falcata, Nonea pulla, Onopordum acanthium, Pilosela officinarum, Polygonum lapathifoli- um, Potentilla argentea, Prunus spinosa, Ru-mex crispus, Salix alba, Salvia verticillata, Senecio grandidentatus, Silene dichotoma, Sinapsis arvensis, Stachys palustris, Tanace-tum vulgare, Urtica dioica, Verbascum nigrum.

Вторая группа растений, отмеченных в трех административных районах области, то есть достаточно обычных для изученных территорий видов, включает следующие виды: Agrimonia eupatoria, Artemisia austriaca, Avena fatua, Echium vulgare, Eq-uisetum arvense, Eriochloa villosa, Galium mollugo, Lactuca tatarica, Lappula squar-rosa, Lathyrus tuberosus, Lavatera thuringia-ca, Medicago lupulina, Medicago sativa, Si-lene vulgaris, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus, Taraxacum officinale. Девять видов было отмечено в четырех районах области, что также позволяет отнести их к группе обычных для изученных территорий растений: Achillea millefolium, Amaran-thus blitoides, Daucus carota, Erigeron canadensis, Panicum miliaceum, Portulaca oleracea, Silene pratensis, Viola arvensis, Xanthium albinum.

Наименьшая по составу группа видов, встречается на исследованных территориях региона массово и включает: Artemisia absinthium, Capsella bursa-pastoris, Carduus acanthoides, Cirsium setosum, Consolida pa-niculata, Cuscuta campestris (отмечены в 5 районах региона). Acer negundo, Cichorium intybus, Falcaria vulgaris, Malva pusilla, Setaria viridis (в 6 районах). Artemisia vulgaris, Convolvulus arvensis, Euphorbia vir-gata, Polygonum aviculare, Sonchus arvensis (в 7 районах). Chenopodium album, Cyclachaena xanthiifolia, Eсhinochloa crus-galli, Linaria vulgaris, Stachys annua, Tri-pleurospermum inodorum (в 8 районах) , Setaria glauca (в 9 районах), Amaranthus retroflexus (10 районах).

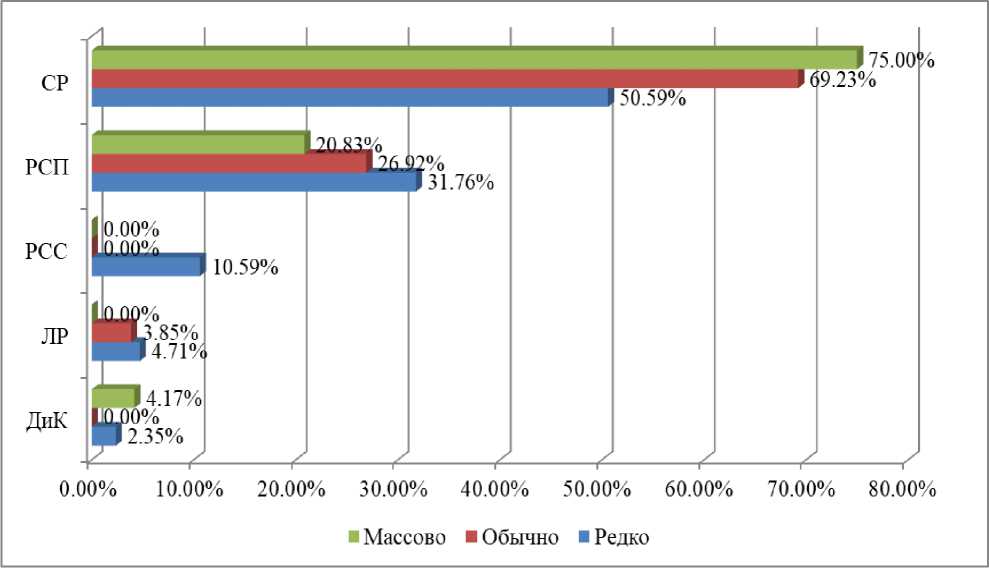

Важное значение для понимания особенностей формирования флоры представляет анализ изменений экологического и географического градиента в трех выделенных группах растений, которые представленные на рисунке и таблице.

Рис. Изменение соотношений флороценотипов в зависимости от категории встречаемости видов

На рисунке видно, что число сорных видов положительно коррелирует со встречаемостью вида в регионе (от 50,59 до 75%). В то же самое время для группы растений степных плато, южных склонов и дерезняков (степные и меловые растения) наблюдается диаметрально противоположная зависимость: уменьшение встречаемости видов ведет к увеличению процента растений этой группы от 20,83% (в категории «массово») до 31,76% («редко»).

Луговые и болотные растения в посевах сои встречаются только в категории «редко», а лесные растения полностью исчезают в категории массовой встречаемости. Возрастание процента видов во флороце-нотипе «деревья и кустарники» можно объяснить частым присутствием в посевах вида дичающего из лесозащитных полос Acer negundo (отмечен в 6 административных районах региона).

Таблица. Изменение соотношений растений по географическому происхождению в за- висимости от категории встречаемости видов

|

Географическое происхождение видов |

Встречаемость |

||

|

Редко |

Обычно |

Массово |

|

|

Азия |

4.71% |

11.54% |

4.17% |

|

Европа |

76.47% |

73.08% |

79.17% |

|

Кавказ |

3.53% |

0.00% |

0.00% |

|

Культурного происхождения |

1.18% |

3.85% |

0.00% |

|

Северная Америка |

4.71% |

7.69% |

16.67% |

|

Средиземноморско-ирано-туранские |

4.71% |

3.85% |

0.00% |

|

Средиземноморье, передняя и средняя Азия |

3.53% |

0.00% |

0.00% |

|

Южная Америка |

1.18% |

0.00% |

0.00% |

Полученные результаты, свидетельствуют о том, что виды европейского происхождения достаточно стабильно сохраняют свое присутствие во всех трех категориях встречаемости растений в посевах сои в регионе. В то же самое время необходимо отметить, что количество североамериканских видов возрастает от 4,71% до 16,67% при увеличении встречаемости этих видов в посевах. Это, по-видимому, обусловлено эколого-биологическими особенностями этой группы растений, которые часто приурочены в регионе к нарушенным местообитаниям. Увеличение числа азиатских видов, которые тесно связаны по своему географическому происхождению с культурой Glycine max происходит в категории встречаемости «обычно».

Таким образом, на основе проведенных флористических исследований приведены данные по составу флоры агрофитоценозов в посевах Glycine max , который включает 135 видов. На основании характера встречаемости видов в различных административных районах региона растения разделены на три категории, представлен анализ видов по географическому происхождению и экологической структуре флоры агрофитоценозов в посевах сои.

Флористические исследования позволи- во флоре агрофитоценозов в посевах Glycine max. Ядро флоры формируют виды, которые были отмечены от 7 до 10 раз в различных административных районах Белгородской области. К ним относятся: Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Cyclachaena xanthiifolia, Eсhinochloa crus-galli, Euphorbia virgata, Linaria vulgaris, Polygonum aviculare, Setaria glauca, Stachys annua, Tripleurospermum inodorum.

Полученные результаты могут эффективно использоваться при решении вопросов, связанных с разработкой практикоориентированных мониторинговых мероприятий по контролю численности вредоносных растений во флоре агрофитоценозов в посевах Glycine max в условиях Белгородской области, а также других регионах со сходными агроклиматическими условиями.

ли выделить характер присутствия видов

Список литературы Видовой состав флоры агрофитоценозов в посевах Glycine max (L.) Merr. на юго-западе Среднерусской возвышенности

- Защита посевов сои от сорных растений в орошаемых условиях дельты Волги: монография / Ш.Б. Байрамбеков, Е.Д. Гарьянова, О.Г. Корнева, Б.С. Даулетов; ВНИИООБ -филиал «ПАФНЦ РАН». - Астрахань: Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2019. - 84 с.

- Федотов В.А., Гончаров С.В., Столяров О.В. и др. Соя в России. - М.: Агролига России, 2013. - 294 с.

- Соя. Интенсивная технология. - М.: Агропромиздат, 1988. - 48 с.

- Димитриенко, О.В. Сорные растения на посевах сои. Меры борьбы / О.В. Димитриенко // Тенденции развития науки и образования. - 2023. - № 98-7. - С. 123126.

- Абаев А.А. Сорные растения и меры борьбы с ними на посевах сои в предгорьях Северного Кавказа / А.А. Абаев, А.А. Тедеева, Н.Т. Хохоева // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 4. - С. 548.

- Маевский П.Ф. Флора средней полосы европейской части России. - М.: Тов-во науч. изд. КМК, 2014. - 635 с.

- Алехин В.В. Флора Центрально-черноземного заповедника // Тр. Центр.-Черноземн. заповедника. - 1940. - Т. I. - С. 8-144.

- Флора Восточной Европы. Т. 9. - СПб.: Мир и семья-95, 1996. - 456 с.

- Флора Восточной Европы. Т. 10. - СПб.: Мир и семья, 2001. - 670 с.

- Флора Восточной Европы. Т. 11. - М.-СПб.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. - 536 с.

- Флора европейской части СССР. Т. 1. - Л.: Наука, 1974. - 404 с.

- Флора европейской части СССР. Т. 3. - Л.: Наука, 1978. - 259 с.

- Флора европейской части СССР. Т. 4. - Л.: Наука, 1979. - 355 с.

- Флора европейской части СССР. Т. 5. - Л.: Наука, 1981. - 380 с.

- Флора европейской части СССР. Т. 6. - Л.: Наука, 1987. - 254 с.

- Флора европейской части СССР. Т. 7. - СПб: Наука, 1994. - 317 с.

- Флора европейской части СССР. Т. 8. - Л.: Наука, 1989. - 412 с.