Видовой состав и биорегуляторная активность энтомофагов в системе управления численностью вредителей картофеля (Solanum tuberosum L.)

Автор: Агасьева И.С., Исмаилов В.Я., Нефедова М.В., Федоренко Е.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Элиситоры и биометод в защите растений

Статья в выпуске: 3 т.51, 2016 года.

Бесплатный доступ

Энтомоакарифаги считаются одними из наиболее значимых регуляторов численности вредителей сельскохозяйственных культур. Так, для борьбы с колорадским жуком ( Leptinotarsa decemlineata Say), супердоминантным видом, повреждающим наземную часть картофеля, в ряде европейских стран были интродуцированы хищные клопы подсемейства Asopina e - Perillus bioculatus Fabr., Podisus maculiventris Say, Oplomus nigripennis var. pulcher Dull. и паразитические мухи Doryphorophaga. В настоящей работе был изучен видовой состав энтомофауны ценоза картофеля ( Solanum tuberosum L.), а также динамика численности популяций вредных и полезных видов в зависимости от абиотических и биотических факторов среды. Наблюдения проводились на посадках картофеля в 2009-2014 годах в Крымском, Славянском, Красноармейском, Динском и Северском районах Краснодарского края. За период исследования было обнаружено 35 видов, относящихся к 16 семействам 7 отрядов насекомых. Выявлено 6 видов тлей ( Homoptera, Aphididae ): крушинная ( Aphis nasturtii Kalt.), обыкновенная картофельная ( Aulacorthum solani Kalt.), персиковая ( Myzodes persicae Sulz.), свекловичная, или бобовая ( Aphis fabae Scop.), большая картофельная ( Macrosiphum euphorbiae Thom.), бахчевая, или хлопковая тля ( Aphis gossypii Glov.). Из 6 видов божьих коровок наиболее часто встречались семиточечная ( Coccinella septempunctata L.), 14-точечная ( Propylea quatuordecimpunctata L.) божьи коровки и хармония ( Harmonia axyridis Pallas). Наиболее представительными из отряда Hemiptera были хищные клопы сем. Pentatomidae. Установлен феномен акклиматизации хищного клопа периллюса Perillus bioculatus Fabr. на юге России, который представляет большой интерес для биологического контроля колорадского жука. Выявлена синхронность выхода перезимовавших стадий колорадского жука и его энтомофагов - Perillus bioculatus Fabr., Zicrona caerulea L. и других хищных азопин. Однако в начале вегетации природная популяция периллюса из-за низкой численности не всегда может сдерживать вредителя, для чего проводился выпуск лабораторной популяции периллюса совместно с подизусом, которые в дальнейшем в течение вегетации контролировали численность колорадского жука. Подизус развивался на картофеле и по достижении имагинальной стадии не покиндал стацию, а продолжал питаться колорадским жуком и откладывать яйца. Благодаря наличию оптимального корма (яйца колорадского жука) численность периллюса возросла до 0,6 экз/куст, а число яйцекладок колорадского жука сократилось до 0. Также была изучена чувствительность энтомофагов вредителей пасленовых культур к химическим и биологическим препаратам. Выявлена несовместимость энтомофагов периллюса и подизуса с химическими инсектицидами, в то время как применение биологических препаратов (битоксибациллин и фитоверм) могут быть совместимы с хищными клопами. Таким образом, начиная с 2008 года, когда был установлен феномен акклиматизации клопа P. bioculatus в Краснодарском крае, он сумел хорошо адаптироваться к этим условиям обитания, используя новые источники питания, высокую хищническую и миграционную способность. Изучение природных резерватов хищного клопа периллюса открывает перспективы управления численностью L. deсemlineata на территории Краснодарского края и Юга России.

Хищные клопы, энтомофаги, биологическая защита картофеля

Короткий адрес: https://sciup.org/142214147

IDR: 142214147 | УДК: 633.491:632.7:632.937 | DOI: 10.15389/agrobiology.2016.3.401rus

Текст научной статьи Видовой состав и биорегуляторная активность энтомофагов в системе управления численностью вредителей картофеля (Solanum tuberosum L.)

Агроэкосистема представляет собой целостную, исторически сложившуюся биогеоценотическую систему. Проблемы изучения экологии агроэкосистем в настоящее время поставлены в один ряд с продовольственными и социально-экономическими. Актуальной задачей считается совершенствование защиты растений на основе биоценотических исследований с целью снижения экономических расходов и отрицательных последствий применения пестицидов (1-3).

Энтомоакарифаги — одни из наиболее значимых регуляторов численности вредителей сельскохозяйственных культур. В агроэкосистемах

Работа выполнена при поддержке РФФИ и администрации Краснодарского края в рамках гранта № 1304-96516.

энтомофаги и энтомопатогены выполняют уникальную средообразующую роль (4). Детальное изучение видового состава насекомых агроценоза имеет важное практическое значение. Биологические методы защиты растений от вредителей и сорняков при сравнительно небольших затратах не только обеспечивают подавление жизнедеятельности вредных видов, но и предупреждают их массовое размножение (5).

Картофель, как и другие пасленовые культуры, из-за высокого содержания в наземной части растений солонина и прочих алкалоидов малопривлекателен для многих растительноядных видов насекомых Палеарктики. К массовым вредителям, повреждающим наземную часть картофеля на Европейском континенте в отдельные годы, особенно в увлажненных районах, относятся тли — Aulacorthum solani Kalt., Myzodespersicae Sulz. (6). Кроме тлей, на пасленовых культурах встречаются цикадки — переносчики вирусных болезней. В Приморском и Хабаровском крае серьезный вред растениям картофеля наносит 28-точечная картофельная коровка Epylachna vigintioctomaculata Motsch. Подземные части картофеля повреждают личинки щелкунов и хрущей. В последние годы на юге страны потери от картофельной моли Phtorimaea operculella Zell. достигают 50 % урожая (4).

Супердоминантный вид, повреждающий наземную часть картофеля, — колорадский жук (Leptinotarsa decemlineata Say), колонизация Старого Света которым началась 100 лет назад. Вероятно, сформировавшиеся популяции картофельного листоеда разительно отличаются от североамериканских предков, поскольку эволюция вида, проходившая в климатических условиях Евразии, под постоянным пестицидным прессом и при участии других факторов отбора, могла в значительной степени изменить адаптационные способности вредителя (7). На картофельных полях, заселенных колорадским жуком, наблюдается комплекс видов многоядных энтомофагов, которых привлекают высокая численность вредителя и его яйцекладок (8).

Возможность использования биологических средств в борьбе с колорадским жуком рассматривается учеными с тех пор, как он широко распространился на территории США, Канады, а затем и Европы (9). Изучались патогенные микроорганизмы и на их основе разрабатывались микробиологические препараты; проводился отбор энтомофауны для выявления наиболее эффективных паразитов и хищников; осуществлялась интродукция энтомофагов колорадского жука с североамериканского континента.

Энтомологами в ряде европейских стран были интродуцированы хищные клопы подсемейства Asopinae — Perillus bioculatus Fabr, Podisus maculiventris Say, Oplomus nigripennis var. pulcher Dull. и паразитические мухи Doryphorophaga. Накоплен обширный экспериментальный материал по биологии интродуцированных хищников и проведены работы по их акклиматизации на европейской территории (6).

Нами впервые изучена биология и биорегуляторная активность акклиматизировавшейся в Краснодарском крае популяции североамериканского хищного клопа Perillus bioculatus Fabr.; выявлены районы акклиматизации энтомофага в Краснодарском крае и Республике Адыгея; установлена возможность эффективного контроля колорадского жука естественной популяцией хищника при полной отмене химических обработок; в полевых условиях изучена чувствительность хищных клопов к биопрепаратам, рекомендуемым для биологического контроля колорадского жука.

Целью настоящей работы было выявление видового состава основных вредителей и комплекса их энтомофагов на посевах картофеля, изучение трофических связей и биорегуляторной активности энтомофагов колорадского жука, исследование влияния абиотических и биотических факторов среды на численность хищных клопов Perillus bioculatus Fabr. и Podisus maculiventris Say, а также оценка чувствительности полезных насекомых к пестицидам и биологическим средствам защиты растений.

Методика. Сборы насекомых осуществляли в 2009-2014 годах в Крымском, Славянском, Красноармейском, Динском и Северском районах Краснодарского края на посадках картофеля (Solanum tuberosum L.) сортов Голландка, Удача, Луговской, Аврора с помощью энтомологического сачка, ловушек Малеза и Мерике (10). При отлове и учете крылатых тлей применяли методику В.А. Шмыгли (11).

Показатель доминирующих видов высчитывали по формуле Фасу-лати (12): Д = к х 100/К, где к — сумма всех видов насекомых во всех пробах, К — сумма конкретного вида, 100 — сумма показателей доминирования всех сравниваемых видов.

Таксономическую идентификацию насекомых проводили с использованием определителей и сравнительных энтомологических коллекций (13-19).

В лабораторных условиях клопов Perlus bioculatus Fabr. и Podisus maculiventris Say содержали при температуре 26±1 ° С, влажности воздуха 70-75 % и длине светового дня 16 ч. Для массового разведения личинок хищников использовали кассеты диаметром 30-40 см, в которые помещали до 100 взрослых клопов, окрылившихся в течение 1 сут, а также личинок хрущака, обновляемых ежесуточно. Через 10-15 сут молодые самки хищных клопов приступали к откладке яиц. После сбора яйцекладки помещали в такие же кассеты, как и для взрослых клопов, в каждом было до 500 яиц. Через 5-7 сут начинали отрождаться личинки 1-го возраста, которые не питались, поэтому корм им подавался после линьки на 2-й возраст (5, 20, 21).

Полевые наблюдения проводили на опытном участке Всероссийского НИИ биологической защиты растений (ВНИИБЗР) и в хозяйствах органического земледелия Краснодарского края в 2009-2014 годах.

Численность колорадского жука (яйца, личинки, имаго) определяли в расчете на 1 куст картофеля. Для этого осматривали растения, поверхность и верхний слой почвы (12 см). Одновременно подсчитывали численность активных фаз периллюса (личинок и имаго) (22).

Лабораторную популяцию хищных клопов периллюса и подизуса выпускали в количестве 1-2 экз. на 1 куст картофеля. Для идентификации лабораторной популяции периллюса надкрылья насекомых перед выпуском метили цветной нитроэмалью и в дальнейшем проводили полевые наблюдения с целью определения продолжительности жизни и миграционных способностей хищника. Для предотвращения миграции хищных клопов за участком с растениями картофеля были расположены делянки с томатами и баклажанами, а также проведена летняя посадка картофеля.

Обработку летних посадок картофеля против колорадского жука проводили препаратом Actara (водно-диспергируемые гранулы — ВДГ; 250 г/кг) («Syngenta AG», Швейцария) при норме расхода 0,06 кг/га. Для определения чувствительности хищных клопов к препаратам применяли рекомендуемые против колорадского жука фитоверм (концентрат эмульсии — КЭ, 2 г/л) («Фармбиомед», Россия) с нормой расхода 0,4 л/га, би-токсибациллин (порошок — П, биологическая активность БА-1500 ЕА/мг) («Сиббиофарм», Россия) с нормой расхода 3 кг/га. Рабочим раствором биопрепарата обрабатывали опытные делянки с энтомофагами и колорадским жуком, используя ранцевый гидравлический опрыскиватель.

Биологическую эффективность препарата рассчитывали по модифицированной формуле Хендерсона и Тилтона (1955) с поправкой на контроль (12): В = 100 % х [(Оп х Кд)/(Од х Кп)], где В — число выживших насекомых с поправкой на контроль, %; Оп — число насекомых в опытном варианте после обработки, экз.; Кд — число насекомых в контрольном варианте до проведения опыта, экз.; Од — число насекомых в опытном варианте до обработки, экз.; Кп — число насекомых в контрольном варианте после проведения опыта, экз.

Статистическую обработку результатов проводили по общепринятой методике (23) с применением компьютерной программы Statistica 12.6.

Результаты. За период исследования было выявлено 35 видов насекомых, относящихся к 7 отрядам и 16 семействам (табл.).

Видовой состав насекомых в агроценозе картофеля (Solanum tuberosum L.) в центральной зоне Краснодарского края (Крымский, Славянский, Красноармейский, Динской и Северский р-ны, 2011-2014 годы)

|

Название |

Пищевая специализация |

Встречаемость |

|

Отряд Жесткокрылые ( Coieoptera) Семейство Мягкотелки ( Cantharididae) |

||

|

Мягкотелка красноногая (Cantharis rustica Fallen, 1807) Семейство Божьи коровки (CoccineiHdae) |

Х |

++ |

|

Семиточечная божья коровка (Coccineiia septempunctata Linnaeus, 1758) |

Х |

++ |

|

Адалия (двухточечная) ( Adalia bipunctata Linnaeus, 1758) |

Х |

+ |

|

Коровка четырехточечная (Harmonia quadripunctata Pontopiddian, 1763) |

Х |

+ |

|

Хармония (Harmonia axyridis Pallas, 1773) |

Х |

++ |

|

Пропилея 14-точечная (Propylea quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758) Двадцатидвухточечная коровка, или псиллобора (Psyliobora vigintidu- |

Х |

++ |

|

opunctata Linnaeus, 1758) Семейство Листоеды (Chrysomeiidae) |

Х |

+ |

|

Колорадский картофельный жук (Leptinotarsa decemiineata Say, 1824) |

ф |

+++ |

|

Гречишный листоед (Gastrophysapolygoni Linnaeus, 1758) |

ф |

+ |

|

Картофельная блошка (Psyiiiodes affinis Payk.) Отряд Полужесткокрылые (Hemiptera) Семейство Палочковиды коленчатоусые (Berytidae) Палочковид комаровидный (клопик комаровидный) (Neides tipularius |

ф |

+ |

|

Linnaeus, 1758) Семейство Красноклопы (Pyrrhocoridae) |

ф |

+ |

|

Красноклоп бескрылый (Pyrrhocoris apterus Linnaeus, 1758) Семейство Слепняки (Miridae) |

ф Х |

+ |

|

Травяной клоп (Lygus ruguiipennis Poppius, 1911) Семейство Настоящие щитники (Pentatomidae) |

ф |

++ |

|

Щитник ягодный (Dolycoris baccarum Linnaeus, 1758) |

ф |

++ |

|

Цикрона (Зикрона) голубая (Zicrona caerulea Linnaeus, 1758) |

Х |

++ |

|

Зеленый травяной клоп ( Palomena prasina Linnaeus, 1761) |

ф |

+ |

|

Периллюс биокулятус (Periiius bioculatus Fabricius, 1775) Семейство Набиды (Nabidae) |

Х |

++ |

|

Клоп-охотник (Nabis ferus Linnaeus, 1758) Отряд Равнокрылые (Homoptera) Семейство Цикадки ( Cicadellidae ) |

Х |

+ |

|

Цикадка вьюнковая (Hyaiesthes obsoietus Signoret, 1865) |

ф |

++ |

|

Желтоватая цикадка (Empoasca farescens Fabricius) |

ф |

+ |

|

Пестрая цикадка (Eupteryx atropunctata Goeze, 1778) Семейство Афидиды, настоящие тли (Aphididae) |

ф |

+ |

|

Тля крушинная (Aphis nasturtii Kaltenbach, 1843) |

ф |

+++ |

|

Обыкновенная картофельная тля (Aulacorthum solani Kaltenbach, 1843) |

ф |

+++ |

|

Тля свекловичная или бобовая (Aphis fabae Scopoli, 1763) |

ф |

+ |

|

Бахчевая тля, или хлопковая тля ( Aphis gossypii Glover, 1877) |

ф |

+ |

|

Персиковая тля (Myzodes persicae Sulzer, 1776) |

ф |

+ |

|

Большая картофельная тля (Macrosiphum euphorbiae Thomas, 1878) Отряд Двукрылые (Diptera) Семейство Журчалки шелковистые (Syrphidae) |

ф |

+ |

|

Сирф перевязанный (Syrphus ribesii Linnaeus, 1758) Семейство Тахины (Tachinidae) |

Х |

+++ |

|

Ежемуха толстокрылая (Ectophasia crassipennis Fabricius, 1794) Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera) Семейство Настоящие осы ( Vespidae) |

П |

+ |

|

Оса французская (галльская) (Poiistes gailicus Linnaeus, 1767) Семейство Сцелиониды (Scelionidae) |

П |

+ |

|

Трисолькус Васильева (Trissoicus vassiievi Mayr, 1913) |

П |

++ |

|

Трисолькус большой (Trissoicusgrandis Thomson , 1861) Семейство Муравьи (Formicidae) |

П |

++ |

|

Муравей черный садовый (Lasius niger Linnaeus, 1758) |

Х |

++ |

Продолжение таблицы

Отряд Сетчатокрылые (Neuroptera, син. Planipennia)

Семейство Златоглазки (Chrysopidae)

Златоглазка обыкновенная (Chrysoperla carnea Stephens, 1836) X +

Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera)

Семейство Совки ( Noctuidae )

Картофельная совка (Hydraecia micacea Esp.) Ф +

Примечание. X — хищник, Ф — фитофаг, П — паразит; «+» — редко, «++» — часто, «+++» — очень часто.

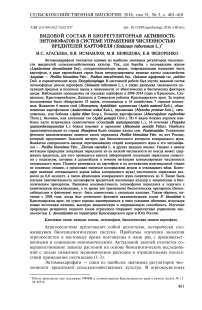

Наибольшее число видов (по 18,2 %) принадлежало к семействам афидид (Aphididae) и божьих коровок (Coccinellidae) (рис.). На картофеле встречалось шесть видов тлей: крушинная (Aphis nasturtii Kalt.), обыкно венная картофельная (Aulacorthum solani Kalt.), персиковая (Myzodespersi-cae Sulz.), свекловичная, или бобовая (Aphis fabae Scop.), большая карто фельная (Macrosiphum euphorbiae Thom.), бахчевая, или хлопковая тля

(Aphis gossypii Glov.). Наиболее распространены были A nasturtii и A. solani (соответственно 53,2-70,1 и 19,9-26,8 % от всех обнаруженных видов).

Соотношение видов насекомых, принадлежащих к разным семействам, в агроценозе картофеля (Solanum tuberosum L.) в центральной зоне Краснодарского края: 1 — Мягкотелки (Cantharidae), 2 — Божьи коровки (Coccinellidae), 3 — Листоеды (Chrysomelidae), 4 — Палочковиды коленчатоусые (Berytidae), 5 — Красноклопы (Pyrrhocoridae), 6 — Слепняки (Miridae), 7 — Настоящие щитни-ки (Pentatomidae), 8 — Цикадки (Cicadellidae), 9 — Афидиды, настоящие тли (Aphididae), 10 — Журчалки шелковистые (Syrphidae), 11 — Настоящие осы ( Vespidae), 12 — Сцелиониды (Scelionidae), 13 — Муравьи (Formicidae), 14 — Златоглазки (Chrysopidae), 15 — Совки (Noctuidae), 16 — На-биды (Nabidae), 17 — Тахины (Tachinidae) (Крымский, Славянский, Красноармейский, Динской, Северский р-ны, 2011-2014 годы).

Из шести видов божьих коровок чаще встречались семиточечная (C septempunctata L.), 14-точечная (P quatuordecimpunc-tata L.) божьи коровки, а также хармония (H axyridis Pallas). К отряду полужесткокрылых (Hem-iptera), семействам настоящих щитников (Pentatomidae) и набид (Nabidae) относились 15,2 % видов, среди которых три вида — хищники (периллюс Perillus bioculatus Fabr., цикрона голубая Zicrona caerulea L., клоп-охотник Nabis ferus L.), 2 вида — фитофаги (щитник ягодный Dolycoris baccarum L., зеленый травяной клоп Palomena prasina L.). Семейства цикадок (Cicadellidae) и листоедов (Chrysomelidae) включали по три вида (или по 9,1 %). Еще десять семейств были представлены одним видом (3,0 %). Было выявлено 18 видов фито фагов и 15 видов хищных и паразитических насекомых, что составляло соответственно 54,5 и 45,5 %.

Особое внимание в наших исследованиях было уделено хищным клопам-азопинам — регуляторам численности доминирующего вредителя, колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say, и в первую очередь акклиматизировавшемуся на Юге России периллюсу P. bioculatus Fabr.

С 1966 года P. bioculatus неоднократно завозился в европейские страны (Бельгию, Францию, Германию, Италию, Россию, Словакию, Украину, бывшую Югославию) (24-26) с целью акклиматизации и естественного регулирования численности L. decemlineata Say, поскольку вредитель быстро приобрел устойчивость ко многим пестицидам (27).

Ранее (2008 год, данные не представлены) при обследовании зарослей амброзии полыннолистной (на территории ВНИИБЗР), оставленной на поле люцерны в качестве резервата амброзиевого листоеда Zygograma suturalis Fabr., были обнаружены многочисленные личинки периллюса (от 10 до 20 экз/м2), активно питающиеся гербифагом. Это вызвало большой интерес к хищнику, который, очевидно, самостоятельно акклиматизировался и распространился в агроэкосистемах Юга России, что могло быть использовано для контроля гербифагов. Оказалось, что при естественном стациальном перераспределении хищника на сопредельные посадки картофеля соотношение численности приллюса и колорадскго жука 1:9-1:15 (до 10 яйцекладок и 10-15 личинок на куст) достаточно для практически полной элиминации вредителя. При этом амброзиевый листоед служит кормовой базой для хищного клопа, экологическая и экономическая роль которого значительно выше. Сравнение активности периллюса и подизуса против колорадского жука показало, что, несмотря на более высокую агрессивность личинок подизуса, он уступает периллюсу по пролонгированному эффекту: P. maculiventris, как и большинство азопин, предпочитает кустарниково-древесные стации и по достижении имагинальной стадии покидает посадки картофеля, а P. bioculatus продолжает на них питаться, откладывать яйца и размножаться. В дальнейшем (начиная с 2009 года) мы изучили закономерности стациального распределения хищных клопов-азопин в агроценозах пасленовых культур, а также факторы, необходимые для активизации и воспроизводства P bioculatus в природных условиях.

Для оценки кормовой базы периллюса осуществляли синхронный учет численности клопа и его жертв (колорадского жука и амброзиевого листоеда) и установили ее определяющую роль в динамике численности эн-томофага. Снижение численности этих гербифагов на полях ВНИИБЗР привело к существенному уменьшению плотности популяции P bioculatus: в 2008-2009 годах она достигала 20-30 экз/м2, в 2011-2014 годах были отмечены только единичные особи (20). Другим по значимости фактором оказалась регулирующая роль энтомофагов. В разные годы отмечалось значительное заражение яйцекладок периллюса (5-28 %) паразитами-яйцеедами Trissolcus vassilievi Mayr и Trissolcus grandis (Hymenoptera. Scelionidae), а также имаго (8-15 %) — мухами-фазиями (подсем. Phasiinae, сем. Tachinidae).

Что касается сроков развития периллюса, амброзиевого листоеда и колорадского жука, то в 2010 году из-за холодной весны первые особи амброзиевого листоеда появлялись в последней декаде апреля, перезимовавший клоп периллюс — в начале мая, в то же время обнаруживали первых перизимовавших колорадских жуков. Периллюс был представлен только красной феноформой. Другие феноформы появились в начале июня, когда стабилизировался температурный режим. Наиболее предпочитаемым кормом для периллюса были кладки яиц колорадского жука, но он также активно питался личинками и имаго. В 2013 году благоприятные условия зимовки для периллюса (ранняя и теплая весна) позволили синхронизировать циклы развития хищного клопа и колорадского жука. Биологическая эффективность естественной регуляции численности 1-й генерации вредителя на опытным участке достигла 95-99 %. Из 54 учтенных яйцекладок только одна не была уничтожена хищником. То есть оказалась подавлена самая ранняя стадия развития колорадского жука (стадия яйца) и не допущено развитие вредящей стадия — личинки.

В 2014 году появление первых особей периллюса было зафиксировано 3 мая (одновременно с выходом перезимовавшей генерации колорадского жука). В весенний период установилась теплая погода (температура I декады мая превышала среднюю многолетнюю на 2,3 ° С) и сложились благоприятные условия для размножения колорадского жука, численность 406

которого значительно превысила экономический порог вредоносности (ЭПВ). Численность природной популяции периллюса оказалась невысокой и недостаточной для контроля вредителя. В то же время дополнительно выпущенная лабораторная популяция периллюса проявила активность: насекомые эффективно сокращали численность колорадского жука, спаривались, откладывали яйца. Периллюс не покидал стацию на протяжении примерно 1 мес (единичные экземпляры лабораторной популяции обнаруживались в течение 40 сут с даты выпуска). Иными словами, в течение такого времени лабораторная популяция периллюса будет находиться на защищаемом участке при наличии корма (колорадского жука) и отсутствии химических обработок. Применение лабораторной популяции позволило получить пролонгированный защитный эффект за счет появления второго поколения лабораторной и природной популяций хищника.

В начале III декады мая численность имаго и число яйцекладок колорадского жука составляли около 0,3 экз/куст при показателе для природной популяции периллюса 0,4 экз/куст. Благодаря наличию оптимальной кормовой базы (яйца колорадского жука) численность периллюса к концу мая возросла до 0,6 экз/куст, а число яйцекладок колорадского жука сократилось до 0. Такой показатель сохранялся до III декады июня. Кормом периллюса в этот период были немногочисленные новые яйцекладки (были обнаружены только выпитые), имаго и личинки колорадского жука, численность которого постоянно сокращалась и к середине июля составила 0,07 экз/куст.

На расстоянии 20-25 м от участка биологического контроля располагались делянки с летней посадкой картофеля, где против колорадского жука применялись химические обработки препаратом Actara. Обработка сдерживала численность колорадского жука на 95-98 % и приводила к практически полной гибели природной популяции периллюса. Через 2 нед после обработок этим препаратом происходило повторное заселение картофеля вредителем (имаго — 0,3 экз/куст, яйцекладки — 0,1-0,4 экз/куст).

Появление яйцекладок на поздней посадке картофеля обеспечило периллюса кормовой базой. В то же время на весенней посадке наблюдалось снижение численности периллюса, что было связано с прогрессирующей элиминацией кормового ресурса — всех преимагинальных стадий колорадского жука.

Для интеграции биологических средств защиты растений изучили чувствительность хищных клопов к биологическим препаратам. Фитоверм был малотоксичен для имаго и личинок старших возрастов подизуса (гибель не превышала 15 %) и среднетоксичен для личинок младших возрастов (гибель составила 47-60 %). Битоксибациллин при норме расхода 3 кг/га не оказывал токсического действия на имаго и большинство преимагинальных стадий периллюса, за исключением личинок младших возрастов, гибель которых при норме расхода 1,5 кг/га составляла около 50 %.

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что эффективность биологической защиты картофеля может быть повышена посредством синхронизации фенологии колорадского жука и периллюса. Это достигается более поздней посадкой картофеля и дополнительной интродукцией хищных клопов или обработкой биопрепаратами, которые не снижают эффективность энтомофагов.

Наблюдения за развитием лабораторной популяции подизуса в полевых условиях на участке с весенней посадкой картофеля показало, что хищник активно сокращал численность вредителя. В результате были получены новые данные о миграции хищника, а также длительности пребы- вания подизуса на опытном участке. Удалось определить, что решающим фактором, влияющим на скорость и дальность миграции личинок подизуса, служит кормовая база, что подтверждают опыты Н.А. Филиппова с со-авт. (28). Подизус равномерно расселялся по всей площади участка и оставался там после окрыления, что наблюдалось впервые за многолетние исследования: обычно после имагинальной линьки хищник покидал картофель (вероятно, как уже отмечалось, из-за предпочтения древесно-кустарниковых стаций). В литературе неоднократно отмечалась гигрофильность подизуса (29). Описано стремление этого вида находиться на увлажненных участках независимо от наличия корма (6) и преобладающее значение положительного гигротаксиса в выборе предпочитаемых условий (30, 31). В наших опытах в июне-июле 2014 года, когда подизус достиг стадии имаго, количество осадков действительно превысило среднемноголетнее.

В 2014 году новые географические популяции периллюса были обнаружены в Усть-Лабинском и Абинском районах Краснодарского края. Географические популяции периллюса, выявленные нами ранее в ряде районов Кубани, Адыгеи, Ростовской области (19, 20, 32), и сообщения об обнаружении хищника в Молдавии, Украине (33-35) и других странах — Болгарии (36), Греции (37), Турции (37-39), Сербии (40) и Индии (41) позволяют сделать предположение об акклиматизации энтомофага на обширной территории Евразии.

Таким образом, нами изучен видовой состав энтомофауны растений картофеля в Краснодарском крае и выявлена определяющая роль эн-томофагов в биоценотической регуляции численности фитофагов. Начиная с 2008 года, когда был установлен феномен акклиматизации клопа Perillus bioculatus в Краснодарском крае, он сумел хорошо адаптироваться к условиям обитания, используя новые источники питания, высокую хищническую и миграционную способность. Основными биотическими факторами, влияющими на численность периллюса, были кормовая база и паразитическая активность яйцеедов-сцелионид и мух-фазий. При невысокой численности вредителя в начале вегетации возможна защита картофеля естественной популяцией хищного клопа периллюса. Если популяция вредителя превышает экономический порог вредоносности, необходима обработка препаратами фитоверм, битоксибациллин, которые совместимы с энтомофагами, или дополнительный выпуск искусственно размноженных хищных клопов. Изучение природных резерватов хищного клопа периллюса перспективно для разработки приемов управления численностью колорадского жука Leptinotarsa decemlineata на территории Краснодарского края и Юга России. В ряде хозяйств Краснодарского края доказана эффективность биологического контроля колорадского жука при полной отмене обработок химическими средствами защиты растений.

Список литературы Видовой состав и биорегуляторная активность энтомофагов в системе управления численностью вредителей картофеля (Solanum tuberosum L.)

- Хакимов Ф.Р. Особенности экологии жуков божьих коровок (Coleoptera, Coccinellidae) в условиях орошаемых земель Гиссарской долины Таджикистана. Автореф. канд. дис. Душанбе, 2011.

- Ratnadass A., Fernandes P., Avelino J., Habib R. Plant species diversity for sustainable management of crop pests and diseases in agroecosystems: a review. Agronomy for Sustainable Development, 2012, 32(1): 273-303 ( ) DOI: 10.1007/s13593-011-0022-4

- Chagnon M., Kreutzweiser D., Mitchell E.A.D., Morrissey C.A., Noome D.A., Van der Sluijs J.P. Risks of large-scale use of systemic insecticides to ecosystem functioning and services. Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22(1): 119-134 ( ) DOI: 10.1007/s11356-014-3277-x

- Исмаилов В.Я., Агасьева И.С., Федоренко Е.В., Нефедова М.В. Изучение видового состава и трофических связей энтомофагов вредителей картофеля. Наука Кубани, 2014, 1: 36-39.

- Злотин А.З. Техническая энтомология. Справочное пособие. Киев, 1989.

- Гусев Г.В. Энтомофаги колорадского жука. М., 1991.

- Kolar C.S., Lodge D.M. Progress in invasion biology: predicting invaders. Trends in Ecology & Evolution, 2001, 16: 199-204.

- Гусев Г.В., Коваль А.Г. Биологический метод борьбы с колорадским жуком (Приложение к журналу «Защита растений»). М., 1990.

- De Clercq P. Dark clouds and their silvei linings: Exolic generalist predators in augmentative biological control. Neotropical Entomology, 2002, 31(2): 169-176.

- Коваленков В.Г., Тюрина Н.М. Распространение, вредоносность и методы подавления колорадского жука на пасленовых культурах в условиях Ставрополья. Агро XXI, 2000, 3: 8-9.

- Шмыгля В.А. Краткое методическое пособие по учету тлей на посадках картофеля. М., 1969.

- Методические указания по регистрационным испытаниям инсектицидов, акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве/Под ред. В.И. Долженко. СПб, 2009.

- Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 2. Равнокрылые и полужесткокрылые. Л., 1988.

- Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 3. Жесткокрылые, или Жуки. Ч. 1. Л., 1989.

- Определитель насекомых Дальнего Востока СССР. Т. 3. Жесткокрылые, или Жуки. Ч. 2. СПб, 1992.

- Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 4. Сетчатокрылообразные, скорпионницы, перепончатокрылые. СПб, 1995.

- Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 5. Ручейники и чешуекрылые. Ч. 1-3. Владивосток, 2001.

- Определитель насекомых Дальнего Востока России. Т. 6. Двукрылые и блохи. Ч. 1, 2. Владивосток, 1999.

- Исмаилов В.Я., Агасьева И.С. Хищный клоп Perillus bioculatus F. Новый взгляд на возможности акклиматизации и перспективы использования. Защита и карантин растений, 2010, 2: 30-31.

- Агасьева И.С., Исмаилов В.Я., Федоренко Е.В., Нефедова М.В. Разведение и применение хищных клопов пентатомид против колорадского жука. Защита и карантин растений, 2013, 11: 21-23.

- Тамарина Н.А. Техническая энтомология. М., 1987.

- Воронин К.Е., Пукинская Г.А., Новожилов К.В. и др. Методические указания по использованию критериев эффективности природных популяций энтомофагов и энтомопатогенов/Под ред. К.В. Новожилова. М., 1991.

- Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М., 1985.

- Rabitsch W. True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. BioRisk, 2010, 4: 407-403 ( ) DOI: 10.3897/biorisk.4.44

- De Clercq P. Predaceous stinkbugs (Pentatomidae:Asopinae). In: Heteroptera of economic importance/C.W. Schaefer, A.R. Panizzi (eds.). Boca Raton, Florida, 2000: 737-789.

- Rabitsch W. Alien true bugs of Europe (Insecta:Hemiptera:Heteroptera). Zootaxa, 2008, 1827: 1-44.

- Wegorek P. Insecticide resistance management strategy for Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata Say) in Poland. Resistant Pest Management Newsletter, 2002, 11(2): 22-30.

- Филиппов Н.А., Воротынцева А.Ф., Стенгач А.С., Тузлуков А.В. Особенности распространения личинок подизуса от точки выпуска на картофеле с высокой численностью колорадского жука. В сб.: Энтомофаги и микроорганизмы в защите растений. Кишинев, 1987: 43-47.

- Ижевский С.С., Зискинд Л.А. Перспективы использования интродуцированных хищных клопов Perillus bioculatus (Fabr.), Podisus maculiventris (Say) и Oplomus nigripennis var. pulcher Dull. (Pentatomidae:Hemiptera) против колорадского жука Leptinotarsa decemlineata Say (Chrysomelidae:Coleoptera). В сб.: Биологическое подавление карантинных вредителей и сорняков. М., 1981: 20-37.

- Couturier A. Contribution à l’étude biologique de Podisus maculiventris Say, prédateur américain du Doryphore. Ann. Epiphyt. Phytogen., 1938, 4(1): 95-165.

- Numata H. Environmental factors that determine the seasonal onset and termination of reproduction in seed-sucking bugs (Heteroptera) in Japan. Appl. Ent. Zool., 2004, 39(4): 565-573 ( ) DOI: 10.1303/aez.2004.565

- Артохин К.С., Игнатова П.К., Терсков Е.Н. Новые для фауны Ростовской области, в том числе инвазионные, виды насекомых. Кавказский энтомологический бюллетень, 2012, 8(2): 199-202.

- Елисовецкая Д.С., Держанский В.В. Хищный клоп Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) в Республике Молдова. Мат. Межд. науч.-практ. конф. «Биологическая защита растений -основа стабилизации агроэкосистем». Краснодар, 2014, вып. 8: 145-151.

- Derjanschi V., Elisoveţcaia D., Calestru L. Ploşniţa Perillus bioculatus F. (Heteroptera, Pentatomidae) -prădătorul principal al. gândacului de Colorado. Akademos, 2013, 4(31): 90-93.

- Derjanschi V., Elisoveţcaia D. Predatory shield bug Perillus bioculatus F. (Hemiptera, Pentatomidae) in the Republic of Moldova: acclimatization or natural colonization? Mater. Intern. Conf. of Zooloists «Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity». Chisinau, 2013, Issue 8: 124-125.

- Simov N., Langourov M., Grozeva S., Gradinarov D. New and interesting records of alien and native true bugs (Hemiptera:Heteroptera) from Bulgaria. Acta zoologica bulgarica, 2012, 3(64): 241-252.

- Kivan M. Some observations on Perillus bioculatus (F.) (Heteroptera:Pentatomidae) a new record for the entomofauna of Turkey. Türkish Journal of Entomology, 2004, 28(2): 95-98.

- Onder F., Karsavuran Y., Tezcan S., Fent M. Heteroptera (Insecta) catalogue of Turkey. Meta Basým Matbaacýlýk Hizmetleri, Ýzmir, 2006.

- Fent M., Aktaç N. Die Verbreitung des Perillus bioculatus (Fab.) (Heteroptera:Pentatomidae:Asopinae) im türkischen Teil Thrakiens. Heteropteron, 2007, 25: 7-10.

- Proti L.J., Živi N. Perillus bioculatus (Fabricius) (Heteroptera:Pentatomidae) in Serbia. Acta entomologica serbica, 2012, 17(1/2): 23-28.

- Prasad C.S., Pal Rishi. First record of two spotted stink bug, Perillus bioculatus (Fab.) from Meerut (U.P.) North India. International Journal of Environmental & Agriculture Research (IJOEAR), 2015, 1(3): 9-11.