Видовой состав и экологическая структура герпетобионтов переувлажненных ландшафтов Ростовской области

Автор: Тищенко Светлана Александровна, Горбов Сергей Николаевич, Колесников Сергей Ильич, Воронюк Ольга Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-2 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Исследован видовой состава и дана характеристика экологической структуры герпетобионтов на участках переувлажнения в Зерноградском районе Ростовской области. Отмечено, что доминирующими отрядами на участках переувлажнения являются Isopoda и Hymenoptera. Показано, что среди экологических групп по питанию переувлажненные участки характеризуются преобладанием миксофагов и хищников над фитофагами. Представители сапрофагов встречались на всех участках, однако их численность снижалась по мере уменьшения степени переувлажнения.

Локально переувлажненные ландшафты, герпетобионты, вторичный гидроморфизм, чернозем

Короткий адрес: https://sciup.org/148204519

IDR: 148204519 | УДК: 631.46;

Текст научной статьи Видовой состав и экологическая структура герпетобионтов переувлажненных ландшафтов Ростовской области

Развитие современного переувлажнения и засоления почв агроландшафтов в южных районах России характеризуется как современный гидроморфизм [5]. По ведущему фактору эта проблема является водной, а по своей сути – геоэкологической, т.к. причины ее возникновения связаны как с естественными климатическими изменениями, так и с различными видами хозяйственной деятельности человека, которые вызывают изменение водного режима в ландшафтах, [1, 2]. Таким образом, современный гидроморфизм – это совокупность процессов, обусловленных изменением водного режима исходного ландшафта, возникшим в результате естественных или антропогенных причин [6]. Это явление носит локальный характер. Развитие гидроморфизма приводит к усложнению структуры посевных площадей, нарушает оптимальные сроки выполнения сельскохозяйственных технологических работ, создает пестроту посевов, невозможность возделывания многих культур с ранним сроком сева и прочие проблемы [3].

Цель исследования: изучить разнообразие и структурно-функциональную организацию сообществ герпетобионтов на участках локального переувлажнения Ростовской области на примере Зерноградского района.

Материалы и методики исследования. Исследования проводились в Зерноградском районе Ростовской области. Территория Зерноградского района является частью Азово-Кубанской низменности. Исследуемая территория представляет собой слабоволнистую равнину, расчленённую балочно-речной сетью и характеризуется слабой естественной дренированно-стью, что обусловлено равнинным характером его рельефа. Климат носит континентальный характер с умеренно жарким летом и с умеренно холодной весной. Гидротермический коэффициент, характеризующий влагообеспеченность, равен 0,8-0,9, то есть район относится к засушливым регионам. Зональные почвы Зерноградского района представлены черноземами

Воронюк Ольга Владимировна, студентка миграционно-сегрегационными [7]. Исследования проводили на участке локального переувлажнения расположенном среди сельскохозяйственных угодий (пашня). Почвы локально гидроморфных ландшафтов представлены гидрометаморфизованными подтипами зональных черноземов.

Напочвенные насекомые собирались с использованием ловушек Барбера. Ловушки одновременно устанавливались на каждом участке по 10 штук через каждые 5 м. Выборку материала проводили через 7 дней. Для изучения состава герпетобионтов были выбраны три участка с различными фитоценозами: тростник, разнотравье и пашня. Различия в составе фитоценоза обуславливаются разными степенями увлажнения почв. Плотность населения герпетобионтов (динамическая) рассчитывалась как количество экземпляров на 10 ловушко-суток (далее экз./10 лов.-сут.). Для изучения степени участия того или иного вида в составе населения была использована следующая шкала доминирования [9]: свыше 5% – доминантные виды, от 2 до 5% – субдоминантные, менее 2% – редкие. Видовое разнообразие оценивали при помощи индекса биоразнообразия Маргалефа (Dmg) [4].

Результаты и их обсуждение. Локально переувлажненные ландшафты резко среди агроценозов тем, что наряду со степными видами широко представлены гидроморфные растения. Поэтому видовой состав растительности может служить довольно точным диагностическим признаком степени переувлажнения почв [2]. Растительный покров переувлажненного ландшафта отличается пестротой, тесно связанной с комплексностью и разнообразием почвенного покрова, но при этом многообразность фитоценоза создается сочетанием относительно небольшого числа видов. Растительность участка исследования представлена в основном влаголюбивыми видами. Преобладающими формами являются многолетние травы и однолетники. Наиболее многочисленны экологические группы: мезоксерофиты, мезофиты и мезогигрофиты. Доминирующий вид – тростник обыкновенный ( Phrágmites austrális ).

Были выбраны три участка, отличающихся между собой по характеру растительности и предположительно по условиям увлажнения. Участок №1 представляет собой пятно тростника в центре пашни, в диаметре около 10 м. От пашни тростниковый участок отделен узкой полосой разнотравья, представленного в основном такими видами как осот розовый (Cirsium arvense), мятлик луговой (Poa praténsis), Костер кровельный (Bromus tectorum L), пырей ползучий (Elytrigia repens), и т.д. Ловушки закладывались в центре пятна переувлажнения в зарослях тростника. Здесь было собрано 793 особи представляющих 6 отрядов беспозвоночных – Hymenoptera, Coleoptera, Julida, Hemiptera, Isopoda и Aranei. Отряд Isopoda составил 56% от обнаруженных почвенных животных, Hymenoptera 23%, Julida – 0,12%, Hemiptera – 0,76%, Aranei – 4,2%. Наиболее разнообразен фаунистический состав жесткокрылых с общей динамической плотностью порядка 19

экз./10 лов.-сут., который представлен 19 видами. Определение видового состава представлено в табл. 1. К преобладающим видам жесткокрылых относятся: Silpha obscura L (24,5%), Dermestes laniarius Illiger (23,8%) Brachinus crepitans L . (21,5%), Carabus granulatus Linnecrius (5,3%). К субдоминантным видам были отнесены 2 вида: Ophonus rufibarbis (Redt) (3,1%), Ophonus azureus (Fabricius) (4,6%); к редким – 13 видов. Экологические группы по питанию среди жуков распределились следующим образом – миксофаги и хищники – 47%, фитофаги – 42%, сапрофаги – 11%. Dmg= 3.7.

Таблица 1. Видовой состав герпетобионтов участка 1 (тростниковое сообщество)

|

Отряд/ семейство |

Вид |

Отряд/семейство |

Вид |

|

Отряд Coleoptera Сем-во Carabidae |

Carabus granulatus Linnecrius |

Сем-во Silphidae |

Silpha obscura L. |

|

Ophonus rufibarbis (Redt) |

Сем-во Staphylinidae |

Staphylinus caesareus Cederhjelm |

|

|

Pterostichus crenuliger Chd. |

Сем-во Dermestidae |

Dermestes laniarius Illiger |

|

|

Brachinus crepitans L. |

сем-во Anthribidae |

род Anthribus |

|

|

Ophonus azureus (Fabricius) |

Сем-в о Tenebrionidae |

Blaps lethifera Marsham |

|

|

Amara sp (подрод Amathitis) |

Сем- во Cerambycidae |

Dorcadion carinatum Rtt |

|

|

Harpalus autumnalis Duft |

Отряд Aranei |

не опр. |

|

|

Calosoma auropunctatum Hbst |

Отряд Hemiptera |

не опр. |

|

|

Pterostichus punctulatus Shall |

Отряд Hymenoptera Сем-во Formicidae |

не опр. |

|

|

Zabrus tenebrioides (Gz) |

Отряд Isopoda |

не опр. |

|

|

Harpalus saxicola Dej |

Отряд Julida |

не опр. |

Участок № 2 представляет собой также невспаханное пятно в центре пашни, диаметром около 7-8 м, располагающееся от участка №1 на расстоянии около 50 м. Фитоценоз участка представлен разнотравьем, основу которого составляют пырей ползучий ( Elytrigia repens ), одуванчик лекарственный ( Taraxacum officinale ), пижма обыкновенная ( Tanacetum vulgare ), ромашка продырявленная ( Matricaria perforata merat L .) подорожник большой ( Plantago major L .), щавель конский ( Rumex confertus ), девясил британский ( Inula britannica L .)и т.д. Здесь также произрастает тростник, но он не является доминирующим видом фитоценоза как на первом участке. Здесь было собрано 294 особи представляющих 5 отрядов беспозвоночных– Hymenoptera, Coleoptera, Julida, Isopoda и Aranei . Отряд Isopoda составил 58% от обнаруженных почвенных животных,

Hymenoptera 13,6%, Aranei – 13%, Julida – 2%. Наиболее разнообразен фаунистический состав жесткокрылых с общей динамической плотностью порядка 6 экз./10 лов.-сут., который представлен 16 видами. Определение видового состава представлено в табл. 2. К преобладающим видам жесткокрылых относятся: Ophonus azureus (12,5%), Blaps lethifera Marsham (10%), Silpha obscura L (10%) (считая личинок, предположительно принадлежащих данному виду), Carabus granulatus Linnecrius (7,5%), Dyschirius sp (7,5%). К субдоминантным видам были отнесены особи семейства Cryptocephalus sp . (5%); к редким – 9 видов жесткокрылых. Экологические группы по питанию среди жуков распределились следующим образом – фитофаги – 50%, миксофаги и хищники – 31%, сапрофаги – 19%. Dmg= 4.

Таблица 2. Видовой состав герпетобионтов участка 2 (разнотравное сообщество)

|

Отряд/ семейство |

Вид |

Отряд/ семейство |

Вид |

|

Отряд Coleoptera Сем-во Carabidae |

Carabus granulatus Linnecrius |

Сем-во Curculionidae |

Cleonis sp (pigra scopoli) |

|

Ophonus azureus |

Сем-во Cerambycidae |

Dorcadion sp |

|

|

Amara sp |

Сем-во Dermestidae |

Dermestes laniarius Illiger (имаго и личинки) |

|

|

Brachinus crepitans L. |

Сем-во Scarabaeidae |

подсемейство Coprinae |

|

|

Harpalus distinguendus (Duft) |

Сем - во Chrysomelidae |

Подсем-во Cryptocephalinae Cryptocephalus sp. |

|

|

Zabrus tenebrioides (Gz) |

Отряд Aranei |

не опр. |

|

|

Dyschirius sp |

Отряд Hymenoptera Сем-во Formicidae |

не опр. |

|

|

Сем-во Silphidae |

Silpha obscura L (имаго и личинки) |

Отряд Isopoda |

не опр. |

|

Сем-в о Tenebrionidae |

Blaps lethifera Marsham |

Отряд Julida |

не опр. |

|

Сем-во Staphylinidae |

Staphylinus caesareus Cederhjelm |

Участок № 3 был выбран как не затронутый процессами переувлажнения. Он был заложен на пашне со всходами кукурузы высотой около 20 см. На этом участке было собрано 43 особи представляющих 6

отрядов беспозвоночных – Hymenoptera, Coleoptera, Julida, Isopoda, Aranei и Orthoptera . Отряд Hymenoptera составил 40% от обнаруженных почвенных животных, Isopoda 9%, Julida – 16%, Aranei – 12%, Orthoptera – 2%.

Отряд Coleoptera с общей динамической плотностью порядка 0,8 экз./10 лов.-сут., который представлен 5 видами. Определение видового состава представлено в табл. 3. К преобладающим видам жесткокрылых относятся: Dermestes laniarius Illiger (37%) и представители подсемейства Lixini (25%). Все остальные виды были представлены в единичных экземплярах. Экологические группы по питанию среди жесткокрылых распределились следующим образом – фитофаги – 80%, сапрофаги – 20%. Dmg= 2.

Таблица 3. Видовой состав герпетобионтов участка 3 (агроценоз)

|

Отряд/семейство |

Вид |

Отряд/семейство |

Вид |

|

Отряд Coleoptera Сем-во Carabidae |

Zabrus tenebrioides (Gz) |

Сем-в о Tenebrionidae |

Opatrum sabulosum (L) |

|

триба Lebiini |

Отряд Aranei |

||

|

Сем-во Curculionidae |

подсемейство Lixini |

Отряд Hymenoptera Сем-во Formicidae |

|

|

Сем-во Dermestidae |

Dermestes laniarius Illiger |

Отряд Isopoda |

|

|

Отряд Orthoptera Сем-в о Gryllidae |

Gryllus sp Frontalis(личинка) Gryllus sp. |

Отряд Julida |

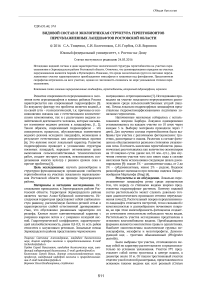

На участках переувлажнения доминирующими отрядами являются Isopoda и Hymenoptera. Среди семейств отряда Coleoptera, самого богатого в видовом соотношении, преобладают различные виды жужелиц, мертвоеды и кожееды. Семейство Carabidae на участках 1 и 2 преобладает как в видовом, так и в численном соотношении. Охваченные исследованиями биотопы по количеству семейств и видов жесткокрылых образуют следующий экологический ряд в порядке убывания: сообщество тростника, разнотравье и агроценоз (рис. 1).

Учаток 1 Учаток 2 Учаток 3

-

■ Семейство

-

■ Вид

Рис. 1. Количество семейств и видов жесткокрылых

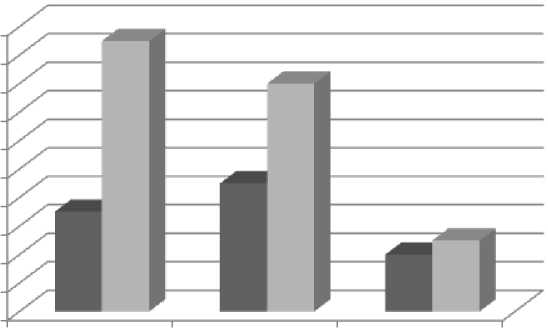

Общая численность герпетобионтов, в частности жесткокрылых, и их динамическая плотность имеет наибольшие значения на участке занятом тростниковым фитоценозом. Наименьшим видовым разнообразием и плотностью характеризуется агроценоз, что обусловлено скудностью растительного покрова (в исследуемом году на пашне выращивалась пропашная культура – куруруза и практически отсутствовали сорняки), большим количеством обнаженных участков почвенного покрова, а также периодическим сельскохозяйственным воздействием на почву и растительный покров. Преобладающей экологической группой по питанию на участке с преобладанием тростника являются миксофаги и хищники, на участке разнотравья и агроценозе преобладают фитофаги. На участке переувлажнения сапрофаги занимают 3 место по численности (рис. 2). На пашне были обнаружены только фитофаги и сапрофаги. Такое распределение связано, прежде всего, с типом фитоценоза. На участке 2 видовое разнообразие растительности больше, кроме того, тростник на участке 1 не допускает зарастание приземного яруса, что ограничивает возможности питания фитофагов. Сапрофаги представлены на всех участках, однако их численность снижается от первого участка к третьему, в соответствии со снижением градиента влажности.

В результате проведенного исследования также были выделены эвритопные виды, т.е. встречающиеся на всех участках, к ним относятся жуки из семейства Carabidae: Zabrus tenebrioides а также жук из семейства кожеедов – Dermestes laniarius Ill. Кроме этого, на участках были обнаружены специфические субдоминантные виды, которые предположительно могут выступать видами-индикаторами степени переувлажнения почв. Однако, несмотря на фаунистическое разнообразие жесткокрылых на участках переувлажнения, доминантным отрядом является Isopoda, который, по всей видимости, может служить наиболее точным видом-индикатором степени переувлажнения почв.

Выводы: на участке переувлажнения, который представляет собой многолетнюю залежь, происходит смена растительных сообществ и некоторых свойств почвы, что влечет за собой изменение численности и видового состава герпетобионтов. С увеличением степени влажности почвы увеличивается относительное обилие всех групп герпетобионтов, а также четко прослеживается закономерность возрастания количества гигромезофильных видов. Доминирующими отрядами на участках переувлажнения являются Isopoda и Hymenoptera. Переувлажненные участки характеризу- ются преобладанием миксофагов и хищников над фитофагами, что связано с типом фитоценоза. Сапрофаги представлены на всех участках, однако их численность снижается от переувлажненного участка к агроценозу.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации (6.345.2014/K) и государственной поддержке ведущей научной школы Российской Федерации (НШ-9072.2016.11).

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

■ Миксофаги

Сапрофаги

■ Хищники ■ Фитофаги Участок 1 Участок 2 Участок 3

Рис. 2. Экологические группы жесткокрылых по питанию

Список литературы Видовой состав и экологическая структура герпетобионтов переувлажненных ландшафтов Ростовской области

- Безуглова, О.С. Генезис и свойства мочаристых почв Предкавказья/О.С. Безуглова, О.Г. Назаренко//Почвоведение. 1998. № 12. С. 1423-1430.

- Зайдельман, Ф.Р. Деградационные изменения богарных чернозёмов лесостепной и степной зон Европейской России в результате переувлажнения и мелиоративные мероприятия по восстановлению их плодородия/Ф.Р. Зайдельман, В.И. Тюльпанов, Е.Н. Ангелов//Деградация богарных и орошаемых черноземов под влиянием переувлажнения и их мелиорация. Науч.тр. -М.: АПР. 2012. С. 11-27.

- Разумов, В.В. К проблеме подтопления земель на юге европейской части России/В.В. Разумов, Э.Н. Молчанов, А.Я. Глушко, Н.В Разумова//Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева. 2014. Вып. 73. С. 3-18.

- Казеев, К.Ш. Биодиагностика почв: методология и методы исследований/К.Ш. Казеев, С.И. Колесников//Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2012. 260 с.

- Назаренко, О.Г. Современные процессы развития локальных гидроморфных комплексов в степных агроландшафтах: Автореф. … дис. д.б.н. -М., 2002. 46 с.

- Новикова, Н.М. Проблема устойчивого использования агроценозов в условиях развития локального переувлажнения в степной зоне/Н.М. Новикова и др.//Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне: сб. тр. межд. науч.-практич. конф.-Ростов-на-Дону, 2007. С. 81-90.

- Тищенко, С.А. Изменение черноземов Нижнего Дона при локальном переувлажнении: Дис.. к.б.н. -Ростов-на-Дону, 2004. 202 с.

- Mossakowski, D. Ökologische Coleopteren atlantischer Moor und Heidestandorte//Zeitschrift Wissenschaftliche Zool. 1970. P. 233-316.