Видовой состав и морфологическое состояние молоди рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища в 2017-2018 гг

Автор: Минеев А.К.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.29, 2020 года.

Бесплатный доступ

На протяжении 2017-2018 гг. среди личинок и мальков массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища, относящейся к особо охраняемой территории национального парка «Самарская Лука», повышена доля особей с различными морфологическими нарушениями, что может быть вызвано воздействием техногенных загрязнений. Установлено, что динамика встречаемости морфологических аномалий не коррелирует с видовой принадлежностью особей, но находится в прямой зависимости от стадии развития обследованных личинок и мальков. При наибольшей встречаемости аномальных особей на ранних личиночных стадиях развития, такие экземпляры редки среди ранних мальков (стадия E) и не встречены среди поздних мальков (F и G), что является доказательством летального характера всех обнаруженных аномалий.

Саратовское водохранилище, кольцово-мордовинская пойма, поллютанты, личинки и мальки рыб, морфологические аномалии

Короткий адрес: https://sciup.org/148315301

IDR: 148315301 | УДК: 597.551.2 | DOI: 10.24411/2073-1035-2020-10353

Текст научной статьи Видовой состав и морфологическое состояние молоди рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища в 2017-2018 гг

Период эмбрионально-личиночного развития является наиболее чувствительным эта-

пом в онтогенезе рыб не только к действию абиотических факторов естественного характера (температура воды, содержание кислорода, величина pH, скорость течения, освещенность и т.п.), но и к влиянию различных токсических веществ.

В ряде работ [1, 2] показаны различные нарушения у личинок рыб, как под влиянием отдельных абиотических факторов среды, так и различных антропогенных загрязнителей. Известно также, что под влиянием разных по происхождению загрязнителей (сырая нефть, пестициды, тяжелые металлы и т.п.) у рыб обнаруживаются одни и те же виды аномалий, что также свидетельствует о неспецифическом характере данных нарушений [3, 4]. В настоящее время морфологические аномалии широко распространены как у молоди, так и взрослых рыб из водоемов с разным уровнем антропогенной нагрузки. Их наличие, зачастую, свидетельствует о неблагополучном состоянии популяции, вызванным ухудшением качества водной среды [5, 6].

Ранее указывалось, что на нерестилищах дельты Волги ежегодно наблюдается 28,1– 63,3% предличинок фитофильных рыб (этапы развития А и В) с разнообразными нарушениями морфогенеза. Независимо от характера этих аномалий, к моменту перехода личинок на этапы С 2 –D 1 до 97,5% дефектных особей элиминируют. Элиминация личинок массовых видов (вобла, лещ, карась и др.), обусловленная воздействием фоновой токсичности нерестилищ (сумма превышений ПДК приоритетных загрязнителей равна 8–12), в среднем составляла 5,0–7,8%. А усиление токсической нагрузки (сумма ПДК – 25-30) увеличивало данный показатель до 21,4–38,0% [7].

На примере личинок и мальков рыб из Саратовского водохранилища также было показано, что токсический фон нерестилищ оказывает на морфогенез молоди неспецифическое деформирующее действие, сила влияния которого в общем комплексе неблагоприятных факторов соответствует 18,8–57,8% [8].

Целью настоящей работы является продолжение многолетнего исследования морфофизиологического состояния молоди массовых видов рыб Саратовского водохранилища в условиях хронического воздействия комплекса неблагоприятных факторов среды.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Изучение морфофизиологического состояния молоди рыб осуществлялось в Кольцово-Мордовинской пойме Саратовского водохранилища в весенне-летний период 2017–2018 гг.

Молодь массовых видов рыб на разных стадиях личиночного и малькового развития образует скопления различной величины в прибрежной зоне исследуемых водоемов (в литорали), при ее отлове использовался набор сачков из мелкоячеистого мельничного газа.

Перед отбором проб в месте скоплений молоди рыб производились замеры температуры воды. Личинки и ранние мальки массовых видов рыб отлавливались лишь при температуре воды в диапазоне 10,0-20,0°С, так как именно данные рамки температурных значений являются оптимальными для нереста и последующего эмбрионального развития таких массовых видов волжских рыб как плотва, лещ, синец, судак, щука [9]. В случае достижения определенных пороговых значений температуры и превышения их в течение нескольких дней наблюдается прекращение нереста (с последующей резорбцией икры у производителей) или гибель личинок, а также появление массовых уродств у развивающихся эмбрионов [9]. Чтобы избежать присутствия в пробах особей с аномалиями, вызванными температурными перепадами, пробы молоди не отбирались при температурах воды не укладывающихся в значения оптимума. Но, как правило, при температурах, не соответствующих нерестовым нормам, и молоди рыб на нерестилищах не обнаруживалось.

С применением методов патоморфологи-ческого анализа были обследованы 1610 экземпляров молоди рыб на стадиях развития от С 1 – ранние личинки, до стадий F и G – поздние мальки. Видовая принадлежность и стадии развития молоди рыб устанавливались по определителю А.Ф. Коблицкой (1981) [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Кольцово-Мордовинская пойма представляет собой разветвлённую сеть ериков и озер, расположенных между о. Кольцовский и правым берегом Волги в районе с. Мордово (Самарская обл.). Правый берег поймы также изрезан заливами и ериками разной протяженности и ширины. В районе с. Мордово в Кольцовскую воложку впадает малая река Студенка, имеющая протяженность 4 км и подтопленная водами Саратовского водохранилища. Общая протяженность Кольцово-Мордовинской поймы составляет 14–15 км, а максимальная ширина – 1 км. В районе Кольцово-Мордовинской поймы расположены обширные нерестилища большинства видов аборигенных карповых и окуневых рыб, но, несмотря на удаленное расположение от крупных населенных пунктов и промышленных предприятий, данные водоемы испытывают определенный уровень токсической нагрузки.

Так по данным Центральной лаборатории СФ ОАО «УГОК» (г. Сибай, респ. Башкортостан. Аттестат аккредитации №

РОСС. RU.0001 5153, действительного до 27 июля 2017 г.) во многих водоемах поймы наблюдаются превышения рыбохозяйственных ПДК по соединениям меди, цинка, свинца и т.д. (табл. 1).

Таблица 1

Некоторые показатели загрязнения водоёмов Кольцово-Мордовинской поймы

|

Водоём Кольцово-Мордовинской поймы |

Основные загрязняющие вещества |

|||

|

Cu (ПДК) |

Zn (мг/дм3) |

Cd (мг/дм3) |

Pb (мг/дм3) |

|

|

Кольцовская воложка |

3,5 |

0,7 |

0,02 |

0,133 |

|

оз. Солдатское |

1,4 |

1,7 |

0,04 |

0,167 |

|

р. Студенка |

1,3 |

1,0 |

0,06 |

0,017 |

|

оз. Круглое |

1 |

4,1 |

0,16 |

0,333 |

Основными источниками загрязнения Кольцово-Мордовинской поймы являются диффузный водосбор с сельскохозяйственных угодий Правобережья р. Волги и, отчасти, поступление загрязнений от г. Самары и из устья р. Чапаевки, расположенного в 10 км выше водоемов поймы.

Воды реки Чапаевка, поступающие в Саратовское водохранилище и непосредственно влияющие на качество воды Кольцово мордовинской поймы, постоянно содержат большое количество загрязняющих веществ. В отдельные годы концентрация изомеров гексахлорциклогена (альфа-, бета-, гамма-ГХЦ) выше нормативов в десятки раз. Зафиксированы также значительные превышения концентрации меди – 2-30 ПДК, марганца – 4-18 ПДК, кадмия – 8 ПДК [11]. Район населенного пункта Новый путь, который испытывает непосредственное влияние сильно загрязненных вод р. Чапаевка, в 1995–1996 гг. являлся наиболее загрязненным легко окисляемыми органическими веществами (2–3 ПДК), фенолами (5–3 ПДК), фосфором (3–9 ПДК) [11], а концентрация марганца в воде в 1997 г. достигала 11 ПДК [12]. В 1999–2000 гг. в воде р. Чапаевка около г. Чапаевска обнаружены хлорорганические пестициды, содержание которых в воде недопустимо, их концентрация в весенний период достигала 37 ПДК [13]. В 2007–2008 гг. ситуация не изменилась: вода Саратовского водохранилища в районе устья р. Чапаевка характеризовалась как 3А класса качества (загрязненная вода) и 3Б класса качества (очень загрязненная) [14]. В настоящее время качество воды Саратовского водохранилища в исследуемом районе несколько улучшилось.

Таблица 2

Видовой состав и встречаемость отдельных видов молоди рыб в Кольцово-Мордовинской пойме Саратовского водохранилища в 2017 – 2018 гг.

|

Вид рыб |

Показатели видового состава и встречаемости молоди рыб |

|||||

|

2017 |

2018 |

|||||

|

N, экз. |

% N , % |

% Nа , % |

N, экз. |

% N , % |

% Nа , % |

|

|

Плотва |

30 |

21,9 |

3,3 |

1158 |

78,6 |

6,2 |

|

Язь |

85 |

62,0 |

2,4 |

184 |

12,5 |

4,9 |

|

Лещ |

1 |

0,7 |

0 |

77 |

5,2 |

15,6 |

|

Голавль |

11 |

8,0 |

18,2 |

10 |

0,7 |

0 |

|

Краснопёрка |

- |

- |

- |

38 |

2,6 |

21,1 |

|

Густера |

9 |

6,6 |

0 |

5 |

0,3 |

0 |

|

Судак |

- |

- |

- |

1 |

0,1 |

0 |

|

Щука |

1 |

0,7 |

0 |

- |

- |

- |

|

Общие показатели за год |

137 |

100% |

3,7 |

1473 |

100% |

6,9 |

Примечание : N, экз. – число экземпляров каждого вида в пробе; % N – доля особей каждого вида в пробе; % Nа – доля особей с морфологическими аномалиями среди особей каждого вида в пробе; «-» – особей данного вида не обнаружено.

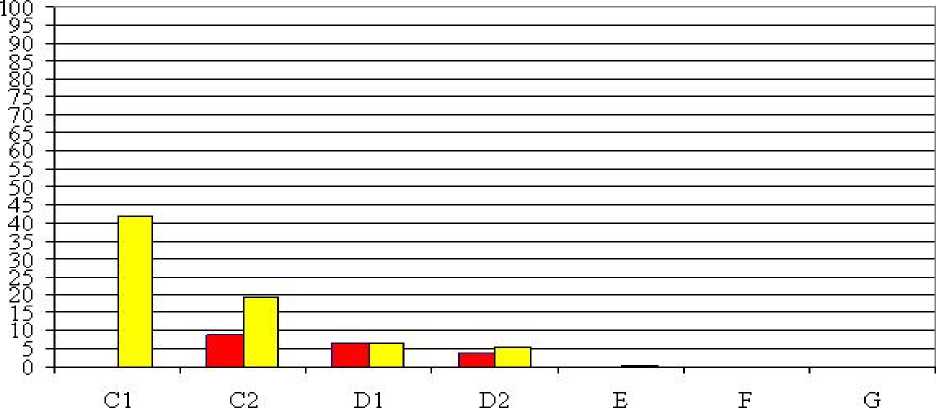

Рис. 1. Встречаемость аномальных особей среди молоди рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища на разных стадиях личиночного и малькового развития (%)

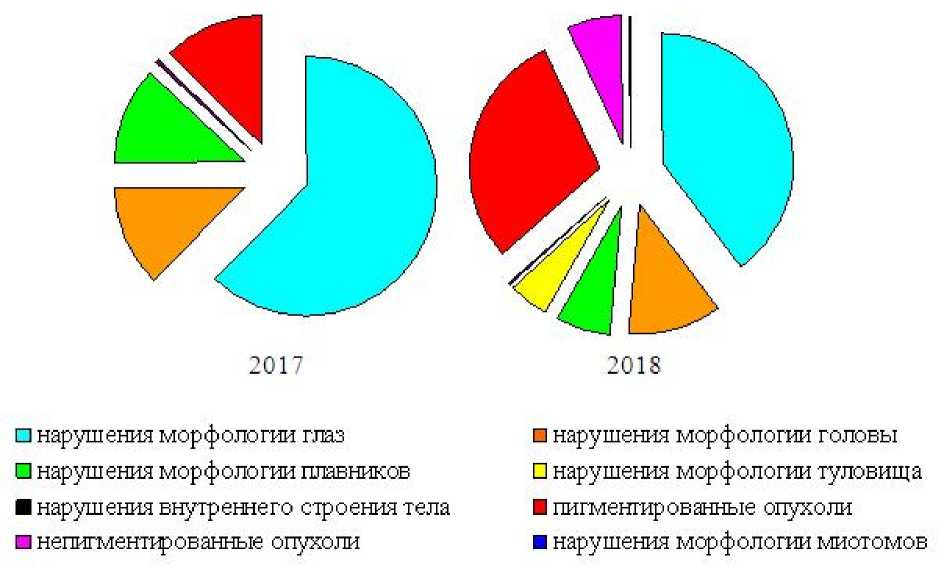

Рис. 2. Встречаемость различных групп морфологических аномалий среди молоди массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища в 2017-2018 гг.

Видовой состав молоди рыб в исследуемый период не отличался видовым разнообразием. Основу ихтиологических проб составляли два вида рыб – плотва (Rutilus runilus Linnaeus, 1758) и язь (Leuciscus idus Linnaeus, 1758) (табл. 2), которые являются наиболее массовыми аборигенными видами рыб Саратовского водохранилища. В 2017 г. молодь рыб в контрольной станции исследования (р. Студёнка) была малочисленной, что свидетельствует о несостоявшемся нересте.

Общая встречаемость аномальных особей среди всех обследованных личинок и мальков рыб в 2017 г. находилась в границах условной нормы для благополучных природных популяций – 5% [15], тогда как в 2018 г. этот показатель незначительно превышал норму – 6,9%. Данные показатели можно трактовать как доказательства улучшения качества водных масс исследуемых акваторий (снижение уровня загрязнений), так как в предыдущие годы встречаемость аномальной молоди рыб достигала предельно высоких значений – 81,5% (1997 г.), 66,3% (1999 г.), 75,2% (2000 г.), 56,5% (2005 г.), 62,5% (2006 г.), 48,6% (2010 г.), 23,4% (2013 г). При этом сохраняется общая тенденция снижения встречаемости аномальных особей у молоди рыб от более ранних личиночных к поздним мальковым стадиям развития (рис. 1).

Наиболее высокая встречаемость нарушений морфологии характерна для ранних личиночных стадий – С 1 , С 2 , тогда как на поздних мальковых стадиях развития – E, F, G, аномальных особей уже не обнаруживалось, что свидетельствует об элиминации личинок и мальков рыб с морфологическими аномалиями в силу их пониженной жизнеспособности. Данная тенденция характерна для молоди всех видов рыб, обнаруженных в Кольцово-Мордовинской пойме за период исследования, несмотря на некоторые различия по общей встречаемости аномальных особей среди разных видов (табл. 2). В 2018 г. у молоди рыб зафиксированы морфологические аномалии всех восьми групп (рис. 2), тогда как в 2017 г. их разнообразие ограничивалось пятью группами.

Преобладающими нарушениями как в 2017, так и в 2018 г., являлись нарушения морфологии глаз – 62,5% и 40,0%, соответственно, и пигментированные опухоли – 12,5% и 30,1%, соответственно. Распределение остальных типов морфологических аномалий, зафиксированных в каждый год исследования, не имело значимых различий. Однако в 2018 г. у личинок рыб были зафиксированы нарушения морфологии туловища – искривления тела (сколиозы, кифозы и лордозы разной степени выраженности – 5,0%), не-пигментированные опухоли (6,7%) и нарушения морфологии миотомов (0,1%), не встреченные в 2017 г.

Подобные ответы организма ранее фиксировались у эмбрионов и личинок рыб при воздействии тяжелых металлов, фосфорорганических пестицидов, фипронила (фенилпи-разольный инсектицид, используемый в водной среде или вблизи нее, т.е. на рисовых полх), дисульфирама и радиации [16–19].

Анализируя результаты экспериментальных исследований [3, 20] можно говорить о том, что под влиянием различных по происхождению загрязнителей (сырая нефть, пестициды, тяжелые металлы и т.п.) у рыб обнаруживаются одни и те же виды аномалий развития, что свидетельствует о неспецифическом характере данных нарушений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие у исследованной молоди массовых видов рыб Кольцово-Мордовинской поймы морфологических аномалий, относящихся к восьми разным группам (по характеру патологии, локализации и степени выраженности), а также повышенная общая встречаемость аномальных особей является прямым следствием негативного воздействия комплекса загрязняющих веществ, постоянно присутствующих в исследуемом участке Саратовского водохранилища, ПДК которых значительно превышены. Общая встречаемость аномальных личинок и мальков рыб достигала 18,2% у голавля в 2017г., 15,6% у леща и 21,1% среди красноперки в 2018 г., что более чем в четыре раза превышает значение установленной нормы для благополучных природных популяций. Тем не менее, встречаемость аномальных личинок и мальков рыб в Кольцово-Мордовинской пойме Саратовского водохранилища существенно снизилась по сравнению с предыдущим периодом исследования (1995–2014 гг.), что может являться свидетельством нормализации качества водных масс исследованных водоемов и водотоков.

Несмотря на большое разнообразие обнаруженных нарушений морфологии, их встречаемость имеет определенные закономерности, что позволяет эффективно использовать молодь рыб для экологических исследований.

Если доля аномальных особей на ранних личиночных стадиях велика, то она, как правило, велика среди всех обследованных массовых видов рыб. Обратная картина наблюдается на поздних мальковых стадиях. Таким образом, на основе анализа встречаемости морфологических аномалий у личинок и мальков рыб разных возрастных групп можно адекватно судить об экологическом состоянии исследуемого водоема и характере и качестве пополнения популяций массовых видов рыб Саратовского водохранилища в сложившихся экологических условиях.

Список литературы Видовой состав и морфологическое состояние молоди рыб Кольцово-Мордовинской поймы Саратовского водохранилища в 2017-2018 гг

- Жукинский В.Н. Влияние абиотических факторов на разнокачественность и жизнеспособность рыб в раннем онтогенезе. М.: Агропромиз-дат, 1986. 248 с.

- Лебедева О.А., Тихомирова Л.И., Филли-пова Г.П., Завьялова М.Н. Изменения в характере эмбриогенеза карася: долгосрочные наблюдения и экспериментальные исследования // Доклады АН СССР. 1990. Т. 313, № 1. С. 196-199.

- Crawford R.B., Guarina A.M. Effects of environmental toxicants on development of a teleost embryo // Journal of Environmental Pathology, Toxicology, and Oncology. 1985. V. 6, № 2. P. 185-194.

- Richmond s C., Dutta H.M. Lepomis mecro-chimus. Histopathological changes by malation in the gills of bluegill L.m. // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 1989. V. 43, № 1. P. 123130.

- Акимова Н.В., Горюнова В.Б., Микодина Е.В., Никольский М.П., Рубан Г.И., Соколова С.А., Шагаева В.Г., Шатуновский М.И. Атлас нарушений в гаметогенезе и строении молоди осетровых. М.: Изд-во ВНИРО, 2004. 121 с.

- Минеев А.К. Морфологические аномалии молоди у рыб Саратовского водохранилища // Вода: химия и экология. 2013. № 6. С. 67-73.

- Попов О.И., Соломатина Т.В., Чавычало-ва Н.И. Морфологические аберрации молоди полупроходных рыб как индикатор загрязнения дельты Волги // Малые реки: Современное экологическое состояние, актуальные проблемы: тезисы докл. междунар. науч. конф. Тольятти: ИЭВБ РАН, 2001. С. 168.

- Минеев А.К. Современное морфофизиоло-гическое состояние массовых видов рыб в экологических условиях водоемов и водотоков бассейна Средней и Нижней Волги. Дис. ... докт. биол. наук. Тольятти, 2017. 378 с.

- Голованов В.К. Температурные критерии жизнедеятельности пресноводных рыб. М.: Изд-во ПОЛИГРАФ-ПЛЮС, 2013. 300 с.

- Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб. М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1981. 208 с.

- Выхристюк Л.А., Варламова О.Е., Марченко Н.А. Химический состав воды и донных отложений // Экологическое состояние бассейна реки Чапаевка в условиях антропогенного воздействия (Биологическая индикация) / Под ред. Т.Д. Зинченко, Г.С. Розенберга. Тольятти: ИЭВБ РАН, 1996. С. 65-80.

- Селезнев В.А., Цыкало В.А., Сергиенко Т.С. Содержание марганца в поверхностных водах Самарской области // 10 лет Государственному комитету по охране окружающей среды Самарской обл. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской обл. Вып. 6. / Под ред. В.А. Павловского, Г.С. Розенберга. Самара: Комитет по охране окружающей среды Самарской обл., 1998. С. 108-116.

- Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды Самарской области в 2000 году. Вып. 11. Экологическая безопасность и устойчивое развитие Самарской области / Под ред. О.Л. Носковой. Самара: Комитет по охране окружающей среды Самарской обл., 2001. 193 с.

- Государственный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Самарской области в 2008 г. Вып. 19. / Под ред. Ю.С. Астахова, А.Е. Губернаторова, В.Н. Довбыш и др. Самара: Министерство природопользования, лесного хозяйства и окружающей среды Самарской обл., 2009. 344 с.

- Кирпичников В.С. Генетика и селекция рыб. Второе издание. Л.: Наука. 1987. 520 с.

- Van Leeuwen C.J., Helder T., Seinen W. Aquatic toxicological aspects of dithiocarbamates and related compounds. IV. Teratogenicity and histo-pathology in rainbow trout (Salmo gairdneri) // Aquatic Toxicology. 1986. No 9. P. 147-159.

- Middaugh D.P., Fournie J.W., Hemmer M.J. Vertebral abnormalities in juvenile inland silver-sides Menidia beryllina exposed to terbufos during embryogenesis // Diseases of Aquatic Organisms. 1990. V. 9. P. 109-116.

- Stehr C.M., Linbo T.L., Incardona J.P., Scholz N.L. The developmental neurotoxicity of fipronil: notochord degeneration and locomotor defects in zebrafish embryos and larvae // Toxicological Sciences. 2006. No 92(1). P. 270-278.

- Jezierska B., Lugowska K., Witeska M. The effects of heavy metals on embryonic development of fish (a review) // Fish Physiology and Biochemistry. 2009. No 35. P. 625-640.

- Pragatheeswaran V., Loganathan B., Nata-rajan R., Venugapalon V.K. Cadmium induced malformation in eyes of Ambassis cjmmersoni cuvier // Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. 1989. V. 43, No 5. P. 755-760.