Видовой состав сорных растений в посевах яровой пшеницы, возделываемой по интенсивной и органической технологиям

Автор: Мистратова Наталья Александровна, Ступницкий Дмитрий Николаевич, Бопп Валентина Леонидовна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 12, 2021 года.

Бесплатный доступ

Цель исследований - изучить видовой состав сегетальной растительности в агроценозе яровой пшеницы сорта Свирель при интенсивной и органической технологии производства. Исследования были проведены в 2021 г. в условиях Чулымо-Енисейской лесостепи на территории землепользования ООО «КФХ «Родник» Балахтинского района Красноярского края. Варианты опыта: 1 - контроль - индустриальная технология, предшественник - пар; 2 - органическая технология - предшественник - залежь. Площадь каждого варианта - 12 га. На контрольном поле пшеница была обработана химическими средствами защиты растений (гербициды, фунгициды и инсектициды), перед посевом внесена аммиачная селитра в дозе N30. На поле органического производства пестициды и агрохимикаты не применяли. Видовой состав сорной флоры определяли маршрутным методом. На поле с интенсивной технологией засоренность учитывали в динамике: в фазу кущения перед опрыскиванием гербицидами (исходная засоренность), далее - через 15, 30 и 45 дней после применения химической прополки. На варианте органической технологии учеты проведены в аналогичные даты. Засорители посевов в фазу кущения пшеницы, возделываемой по интенсивной технологии, принадлежали к 7 видам, 7 семействам, 3 биологическим группам, численность - 53,4 шт/м2, вес биомассы - 86,6 г/м2. Тип засорения ценоза - малолетне-стержнекорневой. В результате применения гербицидов и высокой конкурентоспособности пшеницы в последующие сроки учета сорной растительности не зафиксировано. На поле органического производства сорный компонент представлен сорно-полевой и естественной флорой. За период вегетации видовой состав менялся, в целом за время наблюдений отмечено 15 видов, относящихся к 10 ботаническим семействам, 3 биологическим группам. Тип засорения - малолетне-многолетний. В фазу молочной - начала восковой спелости зерна пшеницы отмечено 4 вида однолетних и 2 вида многолетних сорно-полевых растений, численность составила 20,7 шт/м2, вес биомассы - 1174,8 г/га. Постоянные виды ценоза - пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit), марь белая (Chenopodium album), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris) и бодяк полевой (Cirsium arvense). К окончанию вегетации в общей численности сорняков наиболее значительная доля у бодяка полевого - 50,2 %, вес биомассы - 59,9 %.

Сельское хозяйство, органическое земледелие, сорная растительность, видовой состав, яровая пшеница

Короткий адрес: https://sciup.org/140290575

IDR: 140290575 | УДК: 631/635:633.11 | DOI: 10.36718/1819-4036-2021-12-125-134

Текст научной статьи Видовой состав сорных растений в посевах яровой пшеницы, возделываемой по интенсивной и органической технологиям

Введение. Объемы производства продукции органического земледелия в мире демонстрируют устойчивый рост. На рынке органической продукции наиболее востребована группа зерновых культур, соответственно, производство органического зерна в мире ежегодно увеличивается [1].

По оценкам экспертов [2–4], агропромышленный комплекс России может занять достойную позицию в части интенсивного развития органического земледелия, включая производство органической пшеницы, имеющей высокий экспортный потенциал. Однако в настоящее время в нашей стране в целом по международным стандартам сертифицированы как органические всего 246 тыс. га сельскохозяйственных земель, более 90 % реализуемой органической продукции является импортной [5].

Возможности развития органического земледелия изучены недостаточно, отсутствуют необходимые технологии возделывания сельскохозяйственных культур, которые позволили бы получать высококачественную продукцию без применения химических средств защиты растений, стимуляторов роста и минеральных удобрений, обеспечивая при этом эффективность экономики.

Засоренность посевов – это один из ключевых факторов, сдерживающих рост урожайности сельскохозяйственных культур в традиционных технологиях [6–8]. В органическом земледелии сорные растения несут существенную угрозу не только количеству, но и качеству урожая [9, 10].

Разработка технологии возделывания пшеницы – основной зерновой культуры страны и региона – по принципам органического земле- делия ставит задачи рационального управления сорным ценозом в агроэкосистеме.

Мониторинг сорной растительности, анализ структуры сорного компонента посевов сельскохозяйственных культур позволяют прогнозировать численность вредных объектов и планировать мероприятия по борьбе с ними [11].

Гербологических обследований производственных посевов яровой пшеницы, выращенной с учетом принципов органического земледелия, в Красноярском крае не проводилось.

Цель исследований. Изучить видовой состав сорных растений и засоренность посевов яровой пшеницы, возделываемой по интенсивной и органической технологии.

Объекты и методы. Опыт проводился в вегетационный период 2021 г. на землепользовании ООО КФХ «Родник» Балахтинского района Красноярского края, относящегося к западному территориальному округу земледельческой территории региона.

Объект исследований – сорт яровой пшеницы Свирель: среднепоздний, устойчивый к полеганию, среднезасухоустойчивый сорт красноярской селекции [12].

Варианты опыта: 1) контроль – интенсивная технология, предшественник – пар; 2) органическая технология, предшественник – залежь.

Залежные земли предприятия не использовались в сельскохозяйственном производстве 27 лет.

семян зерновых культур для защиты от широкого спектра вредителей и болезней – 1,2 л/т; Овен, КЭ, послевсходовый гербицид для борьбы с ов- сюгом и другими однолетними злаковыми сорняками – 0,5 л/га; Ассалюта, МК, системный гербицид для уничтожения двудольных сорняков – 0,5 л/га; Трибун, СТС, послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками – 20 г/га; Декстер, КС, инсектицид широкого спектра действия – 0,15 л/га; аммиачная селитра – N30.

На экспериментальных посевах пшеницы пестициды и агрохимикаты были исключены.

Засоренность посевов определяли маршрутным методом в соответствии с Методикой Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [13]; на контрольном варианте, опираясь на Методическое руководство по изучению гербицидов, применяемых в растениеводстве [14], перед обработкой (исходная засоренность) и 3 раза после обработки (на 15-, 30-, 45-й день после применения гербицидов). На поле органического производства пшеницы учеты засоренности были проведены в динамике в аналогичные сроки. Определено количество сорняков и масса сорняков отдельно по видам.

Результаты и их обсуждение. В ходе маршрутных обследований в фазу кущения яровой пшеницы сорта Свирель, возделываемой по интенсивной (контроль) и органической технологии, проведен учет исходной засоренности посевов.

Площадь посева пшеницы на каждом варианте составила 12 га.

В технологии возделывания яровой пшеницы с использованием средств интенсификации (контроль) применялись: Кинг Комби , КС, комбинированный инсектофунгицидный протравитель

В ценозе пшеницы на интенсивном фоне состав сегетальной растительности представлен 7 видами (табл. 1), относящимися к 7 семействам, 3 биологическим группам. Тип засорения – ма-лолетне-стержнекорневой.

Видовой состав сорных растений в фазу кущения яровой пшеницы, возделываемой по интенсивной технологии

Таблица 1

|

Русское и латинское названия |

Семейство |

Биологическая группа |

|

Горец вьюнковый – Fallopia convolvulus |

Гречишные – Polygonaceae |

Яровой однолетник |

|

Просвирник низкий – Malva pusilla |

Мальвовые – Malvaceae |

Яровой однолетник |

|

Марь белая – Chenopodium album |

Маревые – Chenopodiaceae |

Яровой однолетник |

|

Щирица запрокинутая – Amaranthus retroflexus |

Амарантовые – Amaranthaceae |

Яровой однолетник |

|

Подмаренник цепкий – Galium aparine |

Мареновые – Rubiaceae |

Зимующий однолетник |

|

Аистник цикутовый – Erodium cicutarium |

Гераниевые – Geraniaceae |

Зимующий однолетник |

|

Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale |

Астровые – Asteraceae |

Стержнекорневой многолетник |

Основная биологическая группа – однолетники. Яровые однолетние сорные растения: горец вьюнковый ( Fallopia convolvulus ), просвирник низкий ( Malva pusilla ), марь белая ( Chenopodium album ), щирица запрокинутая ( Amaranthus retroflexus ) и зимующие однолетники: подмаренник цепкий ( Galium aparine ), аистник цикутовый ( Erodium cicutarium ) – принадлежат к двудольным растениям. Из многолетних сорных растений обнаружен только 1 вид – одуванчик лекарственный ( Taraxacum officinale ), который также относится к двудольным.

По данным [6], в Красноярском крае на посевах зерновых культур отмечается 113 видов сорных растений, 90 % которых относятся к двудольным и 10 % к злаковым. Встречающиеся сорняки можно объединить в 6 основных биологических групп – это малолетние: яровые, зимующие и двулетние; многолетние: корневищные, корнеотпрысковые и стержнекорневые. Наиболее многочисленной по видовому составу является группа малолетних яровых сорняков. Она представлена 37 видами, из которых широко распространенными являются овсюг, просо куриное, гречишка вьюнковая, марь белая, пи-кульник обыкновенный, щирица запрокинутая. Малолетние зимующие и двулетние сорняки представлены 22 видами, из них наиболее распространены аистник цикутовый и подмаренник цепкий. Многолетние сорняки представлены 9 видами, доминирующие – осот полевой, бодяк полевой и вьюнок полевой.

Таким образом, видовой состав сорной растительности контрольного поля ООО КФХ «Родник» не включает наиболее трудноискоренимые сорные растения, характерные для региона: злаковые сорные растения и широко распространенные злостные многолетние сорняки, что подчеркивает высокую культуру земледелия на предприятии.

Учет исходной засоренности интенсивного поля в фазу кущения яровой пшеницы показал, что на 1 м2 площади насчитывалось 53,4 шт. сорняков, вес биомассы которых составил 86,6 г.

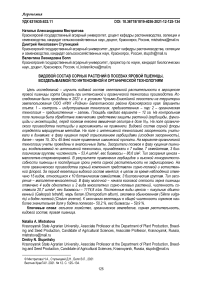

Анализ видового состава сорняков по биологическим группам показывает, что основную долю (62,4 %) занимают яровые однолетние растения, их вес в общей биомассе – 39,3 % (рис. 1). Немногим более трети сорняков – зимующие однолетники – 35,4 %, а учет их массы показывает минимальный вклад группы в общий вес сорного компонента – 12,2 %. Долевое участие многолетних сорняков в ценозе по численности незначительное – 2,2 %, но их вес в общей биомассе превышает другие группы – 48,5 %.

многолетние зимующие однолетние

12,2

35,4

яровые однолетние

39,3

62,4

48,5

2,2

■ вес, %

■ количество, %

Рис. 1. Соотношение биологических групп сорных растений, %

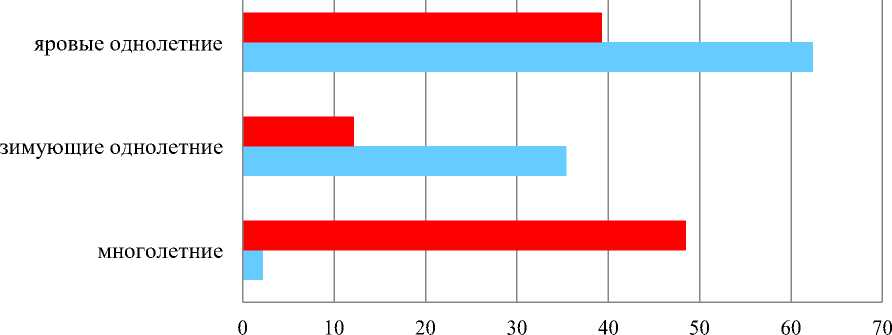

Наибольшую численность в сорном ценозе составлял просвирник низкий – 23,9 шт. и подмаренник цепкий – 17,7 шт. (рис. 2). Отмечено относительно низкое содержание других видов сегетальной растительности: горец вьюнковый – 4,2 шт., марь белая – 3,1 шт., щирица запрокинутая – 2,1 шт., аистник цикутовый и одуванчик лекарственный – по 1,2 шт.

Рис. 2. Количественно-весовая оценка исходной засоренности интенсивного поля пшеницы по видам сорняков

На поле яровой пшеницы, возделываемой по ственник – залежь), в фазу кущения зафиксиро-технологии органического земледелия (предше- вано 11 видов засорителей (табл. 2).

Таблица 2

Видовой состав сорных растений в фазу кущения яровой пшеницы, возделываемой по органической технологии

|

Русское и латинское названия |

Семейство |

Биологическая группа |

|

1 |

2 |

3 |

|

Пикульник обыкновенный – Galeopsis tetrahit |

Яснотковые – Lamiaceae |

Яровой однолетник |

|

Горец вьюнковый – Fallopia convolvulus |

Гречишные – Polygonaceae |

Яровой однолетник |

|

Марь белая – Chenopodium album |

Маревые – Chenopodiaceae |

Яровой однолетник |

|

Проломник северный – Androsace septentrionalis |

Первоцветные – Primulaceae |

Яровой однолетник |

|

Щирица запрокинутая – Amaranthus retroflexus |

Амарантовые – Amaranthaceae |

Яровой однолетник |

|

Рыжик мелкоплодный – Camelina microcarpa |

Капустные – Brassicaceae |

Зимующий однолетник |

|

Кострец безостый – Bromus inermis |

Мятликовые – Pooideae |

Корневищный многолетник |

|

Бодяк полевой – Cirsium arvense |

Астровые – Asteraceae |

Корнеотпрысковый многолетник |

|

Смолевка обыкновенная – Silene vulgaris |

Гвоздичные – Caryophyllaceae |

Стержнекорневой многолетник |

Окончание табл. 2

|

1 |

2 |

3 |

|

Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale |

Астровые – Asteraceae |

Стержнекорневой многолетник |

|

Сурепка обыкновенная – Barbarea vulgaris |

Капустные – Brassicaceae |

Стержнекорневой многолетник |

Флора залежей, как правило, включает в себя виды естественной растительности и заносные сорно-полевые виды. Подавляющее число видов-засорителей относится к группе яровых однолетников – пикульник обыкновенный (Galeopsis tetrahit), горец вьюнковый (Fallopia convolvulus), марь белая (Chenopodium album), проломник северный (Androsace septentrionalis), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus). Зимующие однолетние представлены единственным видом – рыжиком мелкоплодным (Camelina microcarpa). Видовой состав многолетников обширен, состоит из 5 представителей: кострец безостый (Bromus inermis), бодяк полевой (Cirsium arvensis), смолевка обыкновенная (Silene vulgaris), одуванчик лекарствен- ный (Taraxacum officinale), сурепка обыкновенная (Barbarea vulgaris). Из них 3 вида типичны для залежных земель – рыжик мелкоплодный, проломник северный, сурепка обыкновенная.

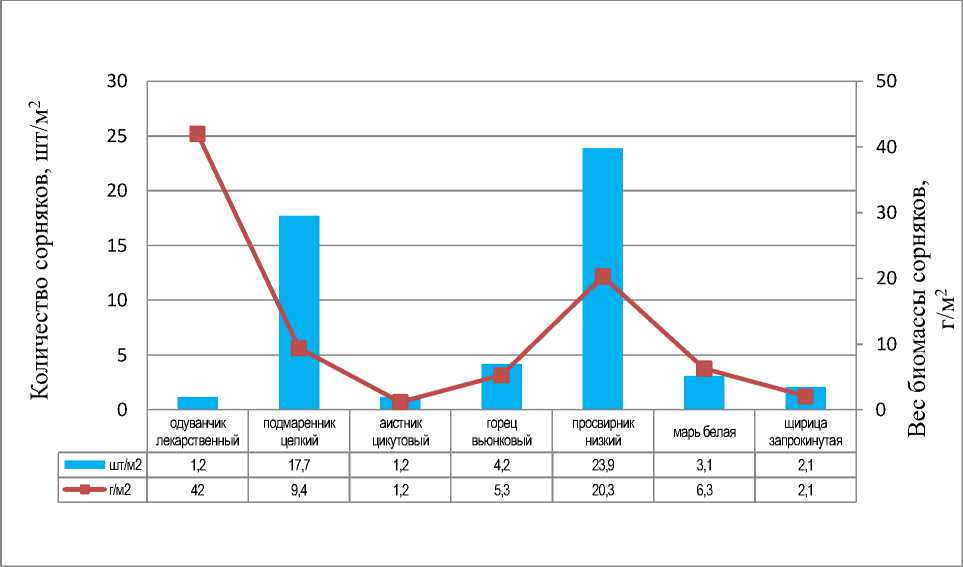

В сорном ценозе яровой пшеницы, возделываемой по органической технологии, анализ соотношения представителей биологических групп показал, что в фазу кущения преобладали многолетние сорные растения – 38,6 % от общего количества экземпляров (рис. 3). Численность яровых однолетних сорняков несколько ниже – 37,9 %. При этом отметим, что многолетние сорняки существенно (в 12,5 раза) превосходили группу однолетних по весу вегетативной массы.

|

многолетние |

зимующие однолетние |

яровые однолетние |

|

|

■ вес, % |

90,9 |

1,8 |

7,3 |

|

■ количество, % |

38,6 |

23,5 |

37,9 |

Рис. 3. Соотношение биологических групп сорных растений, %

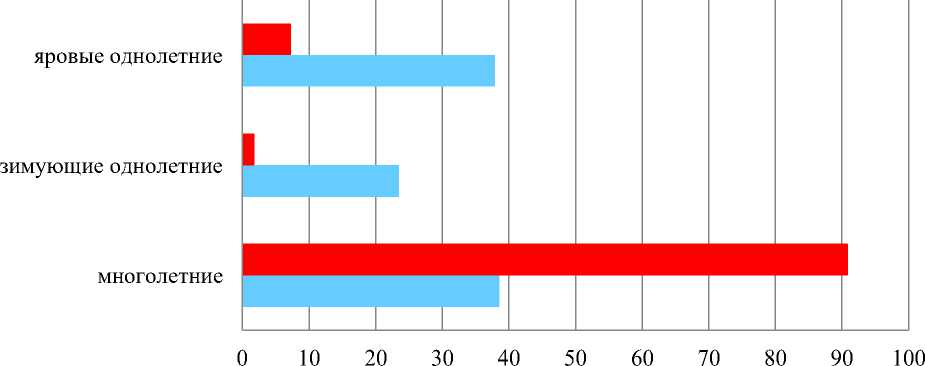

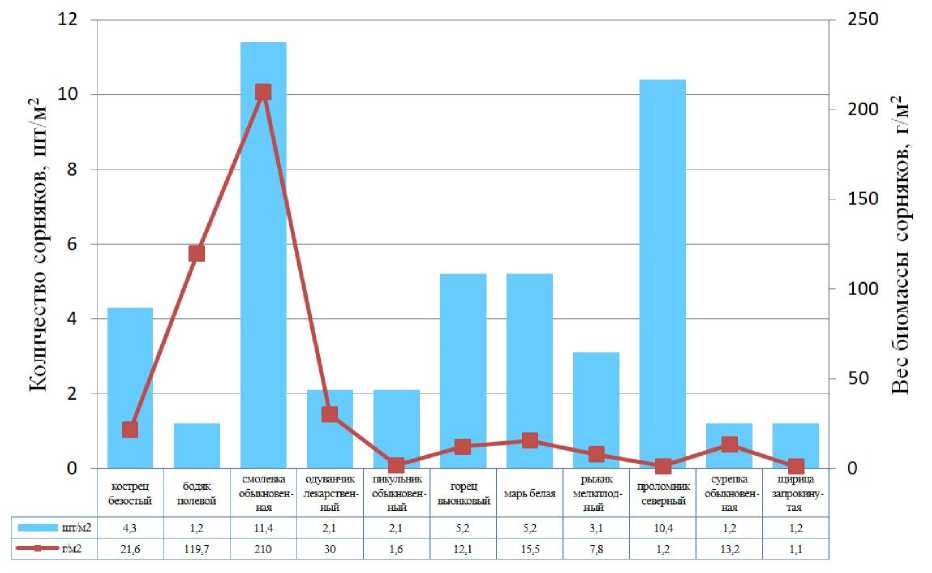

В посевах доминировали проломник северный и смолевка обыкновенная – по 10,4 и 11,4 шт/м2 соответственно (рис. 4). Участие других сегетальных растений в ценозе незначительно, меньше всего зафиксировано экземпля- ров бодяка полевого, сурепки обыкновенной и щирицы запрокинутой – по 1,2 шт/м2. При небольшой численности вес биомассы бодяка полевого составил 119,7 г/м2, или 27,6 % от общего веса сорных растений.

Рис. 4. Количественно-весовая оценка исходной засоренности поля пшеницы органического производства по видам сорняков

Применение гербицидов при интенсивной технологии возделывания пшеницы способствовало уничтожению сорного компонента агрофитоценоза. Основные виды-засорители – яровые и зимующие однолетники, которые были эффективно уничтожены применяемыми в производстве гербицидами. Достаточная влаго-обеспеченность посевов в течение вегетационного периода обеспечила активное кущение, линейный рост культурных растений, что не допустило появления второй волны сорной растительности. Учеты засоренности поля, проведен-

Таблица 3

Видовой состав сорных растений и их сырая биомасса в посевах пшеницы, возделываемой по органической технологии, шт/м

ные через 15, 30 и 45 дней после химической прополки, показали полное отсутствие сорняков.

На участке органического производства яровой пшеницы наибольшее видовое разнообразие сорных растений отмечено в фазу кущения – зарегистрировано 11 видов (табл. 3), в среднем численность сорняков составила 44,3 шт/м2, общий вес которых – 433,8 г/м2. В процессе вегетации видовой состав сорного компонента менялся, к периоду созревания зерна в ценозе осталось 6 видов сорняков.

|

Вид сорных растений |

Фаза развития культуры |

|||

|

Кущение (исходная засоренность) |

Выход в трубку |

Начало колошения |

Молочная – начало восковой спелости |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Яровые однолетние |

||||

|

Пикульник обыкновенный – Galeopsis tetrahit |

5,2 1,6 |

2,1 26,3 |

2,0 110,0 |

4,1 197,6 |

|

Горец вьюнковый – Fallopiacon volvulus |

5,2 12,1 |

– |

1,0 14,0 |

1,0 2,1 |

|

Горец шероховатый – Polygonums cabrum |

– |

– |

1,0 16,0 |

– |

Окончание табл. 3

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

Марь белая – Chenopodium album |

3,1 15,5 |

12,5 51,0 |

2,1 85,1 |

2,1 151,8 |

|

Марь остистая – Chenopodium aristatum |

– |

– |

– |

1,0 14,2 |

|

Проломник северный – Androsacese ptentrionalis |

1,2 1,2 |

– |

– |

– |

|

Звездчатка средняя – Stellaria media |

– |

3,1 13,4 |

– |

– |

|

Щирица запрокинутая – Amaranthus retroflexus |

2,1 1,1 |

1,0 0,1 |

– |

– |

|

Зимующие однолетние |

||||

|

Рыжик мелкоплодный – Camelina microcarpa |

10,4 7,8 |

1,0 9,0 |

1,0 4,0 |

– |

|

Многолетние |

||||

|

Бодяк полевой – Cirsium arvensis |

11,4 119,7 |

10,4 146,6 |

3,1 350,3 |

10,4 704,1 |

|

Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis |

– |

2,1 9,5 |

– |

– |

|

Сурепка обыкновенная – Barbarea vulgaris |

1,2 13,2 |

– |

– |

– |

|

Смолевка обыкновенная – Silene vulgaris |

2,1 210,0 |

1,0 100,0 |

1,0 35,0 |

2,1 105,0 |

|

Одуванчик лекарственный – Taraxacum officinale |

1,2 30,0 |

– |

– |

– |

|

Кострец безостый – Bromus inermis |

1,2 21,6 |

– |

– |

– |

|

Всего видов |

11 |

8 |

7 |

6 |

|

Всего сорняков, шт/м2 |

44,3 |

33,2 |

11,2 |

20,7 |

|

Всего биомасса, г/м2 |

433,8 |

355,9 |

614,4 |

1174,8 |

В фазу выхода в трубку в посевах пшеницы видовой состав сорных растений пополнился двумя видами: звездчаткой средней и вьюнком полевым. Конкурентные отношения проломника северного, сурепки обыкновенной, одуванчика лекарственного и костреца безостого с яровой пшеницей сорта Свирель привели к угнетению и гибели указанных сорняков, в посевах они больше не встречались. В целом отмечено 8 видов сорных растений в количестве 33,2 шт/м2, вес биомассы – 355,9 г/м2.

Сокращение видового разнообразия сорного компонента наблюдалось и в последующие сроки учета. В фазу начала колошения сохранилось 7 видов сегетальной растительности, численность снизилась до 11,2 шт/м2. За счет активного роста и развития пикульника обыкновенного, мари белой и бодяка полевого вес вегетативной массы сорняков по отношению к фазе выхода в трубку пшеницы увеличился на 42,1 %.

В период созревания зерна выявлено 4 вида однолетних и 2 вида многолетних сорнополевых растений. В посевах появилась марь остистая, которая не наблюдалась в предыдущих исследованиях агрофитоценоза. По сравнению с предыдущим учетом увеличилась засоренность пикульником обыкновенным и бодяком полевым, но если сравнивать с исходной засоренностью пшеницы в фазу кущения, то количество указанных сорняков стало несколько ниже. В среднем на поле зафиксировано 20,7 шт/м2 сорных растений, вес биомассы составил 1174,8 г/га.

За весь период наблюдения за сорным компонентом поля яровой пшеницы, возделываемой по органической технологии, постоянными видами были пикульник обыкновенный, марь белая, смолевка обыкновенная и бодяк полевой. К окончанию вегетации в общем весе сорняков наиболее значительная доля у бодяка полевого – 59,9 %.

Заключение. Таким образом, учет видового состава сорного компонента агрофитоценоза яровой пшеницы сорта Свирель, проведенный в фазу кущения (исходная засоренность), показал, что на поле с интенсивной технологией возделывания культуры присутствовали 7 видов сегетальной растительности, в основном относящиеся к однолетним сорнякам. В общей численности сорных растений группа однолетних составляет 98,7 %, вес биомассы – 51,5 %. В результате гербицидной обработки имеющиеся на поле сорняки были уничтожены, сорняков второй волны не отмечено.

На поле органического производства произрастали сорно-полевые виды и виды естественной флоры. Состав сорной растительности несколько менялся в течение вегетации, за весь период наблюдений зафиксировано 15 видов, из них 6 видов относятся к многолетним сорнякам, включая трудноискоренимые бодяк полевой и вьюнок полевой. К периоду созревания зерна пшеницы в посевах сохранилось 6 видов сорных растений, засоренность составила 20,7 шт/м2, общий вес биомассы – 1174,8 г/м2.

На полях, где предшественником является залежь, существуют трудности борьбы с сорняками. Главная задача регулирующего воздействия при этом состоит в снижении вредоносности сорных растений на основе оптимизации звеньев систем земледелия, а именно системы севооборотов и агротехнических мероприятий. Адаптивно-ландштафтный подход к зональным особенностям чередования культур позволяет определить для каждой культуры разумную экологическую нишу, что будет способствовать регулированию сорного компонента.

Список литературы Видовой состав сорных растений в посевах яровой пшеницы, возделываемой по интенсивной и органической технологиям

- Волков Л. Органическое земледелие за рубежом и перспективы его развития в России // АПК: экономика, управление. 2010. № 3. С. 85–87.

- Григорьян Б.Р., Кулагина В.И., Сунгатуллина Л.М. Органическое земледелие как путь экологизации человеческого мышления и человеческой деятельности // Сб. конф. НИЦ «Социосфера», Прага, 2016. № 10. С. 22–23.

- Шахова О.А. Научные основы перехода на органическое земледелие в Западной Сибири // Агропродовольственная политика России. 2020. № 5. С. 21–24.

- Коломейцев А.В., Мистратова Н.А., Янова М.А. Анализ современного состояния органического сельского хозяйства и опыта государственной поддержки в различных субъектах Российской Федерации // Вестник КрасГАУ. 2018. № 1. С. 227–232.

- Монастырский О.А., Кузнецова Е.В., Есипенко Л.П. Органическое земледелие и получение экологичных пищевых продуктов в России // Агрохимия. 2019. № 1. С. 3–4.

- Пурлаур В.К., Трубников Ю.Н., Бутков-ская Л.К. и др. Химическая защита зерновых культур в Красноярском крае. Красноярск, 2009. 77 с.

- Чегодаева Н.Д. Анализ сорного компонента в посевах ячменя АО «Старошайговагро-промснаб» Республики Мордовия // Актуальные проблемы естественно-научного образования: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Саранск, 2018. С. 32–37.

- Назын-оол А.М. Оценка фитотоксичности гербицидов на зерновых культурах // Мировая наука. 2020. № 1(46). С. 308–312.

- Стекольников К.Е. Органическое земледелие в России – благо или катастрофа? // Биосфера. 2020. Т. 12, № 1-2. С. 53–62.

- Бекетова О.А. Анализ видового разнообразия сорных растений Сухобузимского района Красноярского края // Вестник Крас-ГАУ. 2016. № 1. С. 108–114.

- Бекетова О.А., Ивченко В.К., Ильченко И.О. Сорный компонент агрофитоценозов яровых зерновых культур лесостепи Красноярского края // Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволюции: мат-лы II Всерос. конф. с междунар. участием (28–30 ноября 2017 г.). СПб., 2017. С. 58–59.

- ФГБУ «Госсорткомиссия» – государственный реестр селекционных достижений: офиц. сайт. URL: https://reestr.gossortrf.ru (дата обращения: 10.11.2021).

- Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур / Государственная комиссия по сортоиспытанию с.-х. культур при Министерстве сельского хозяйства СССР. М., 1985.

- Методическое руководство по изучению гербицидов, применяемых в растениеводстве / Ю.А. Спиридонов, Г.Е. Ларина, В.Г. Шестаков. М.: Печатный город, 2009. 252 с.