Виды Eimeria, вызывающие гибель домашних кур в Нагорно-Ширванском районе Азербайджана и воздействие эймериоза на параметры крови

Автор: Мамедов Р.С., Азизова А.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 10 т.11, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлены данные о распространении видов Eimeria у домашних кур в Нагорно-Ширванской экономической районе, а также о гематологических и биохимических последствиях инвазии. Было установлено, что ассоциативные инвазии, вызванные E. acervulina, E. maxima и E. mitis, приводят к высокой гибель у цыплят, сопровождаясь тяжёлым клиническим и патологическим течением болезни. В гематологических анализах было зафиксировано значительное снижение количества эритроцитов, уровня гематокрита и гемоглобина (p<0.05), при этом наблюдалось увеличение отдельных фракций лейкоцитов. В биохимических показателях выявлено снижение активности ферментов ALT и AST, в то время как активность ALP значительно возросла (p < 0.05). Также было зафиксировано снижение общего уровня белка в сыворотке крови. Полученные результаты ясно демонстрируют системное воздействие эймериоза и его негативное влияние на общее состояние здоровья птиц. Эти данные ещё раз подчёркивают необходимость принятия эффективных мер борьбы с инвазией на птицеводческих хозяйствах региона.

Eimeria, вредители животных, болезни животных, куры

Короткий адрес: https://sciup.org/14133952

IDR: 14133952 | УДК: 619:576.89; 619.616.995.1 | DOI: 10.33619/2414-2948/119/35

Текст научной статьи Виды Eimeria, вызывающие гибель домашних кур в Нагорно-Ширванском районе Азербайджана и воздействие эймериоза на параметры крови

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 619:576.89; 619.616.995.1

На развитие птицеводства влияет множество факторов. Среди них особое значение имеют кокцидиозы — заболевания, вызываемые примитивными кишечными паразитами рода Eimeria. Патогенные виды Eimeria представляют собой широко распространённые паразитарные инвазии, встречающиеся как у домашних кур, так и у бройлеров, выращиваемых в закрытых системах, а также у диких птиц по всему миру [1, 2].

В исследованиях, посвящённых видам Eimeria, обнаруженным у домашних кур, было выявлено 9 видов этого рода, из которых, согласно последним данным, 7 обладают выраженными патогенными свойствами [3].

В ходе исследований, проведённых в Азербайджане, установлено, что у домашних кур широко распространены 5 патогенных видов Eimeria, вызывающих серьёзные экономические потери в птицеводстве. К ним относятся: Eimeria tenella, Eimeria maxima, Eimeria acervulina, Eimeria necatrix и Eimeria brunetti [4].

В различных регионах Азербайджанской Республики у домашних кур наблюдается интенсивное распространение эймериоза, что приводит к гибели цыплят. В связи с существующими проблемами в птицеводческих хозяйствах и с целью их предотвращения проводятся исследования по изучению эймериоза у домашних кур. Исследования подтверждают увеличение случаев ассоциированного заражения птиц гельминтами и эймериями. Проведённые исследования показали, что уровень ассоциативного заражения птиц гельминтами и Eimeria значительно увеличился [5, 6].

С учётом высокого уровня распространения видов Eimeria среди домашних кур и увеличения случаев падежа птицы, в ряде птицеводческих хозяйств Нагорно-Ширванской экономической районы были проведены целенаправленные исследования. Полученные данные подтверждают, что паразитарные заболевания в птицеводстве нередко протекают в ассоциированной форме. Ассоциированные инвазии представляют собой более серьёзную угрозу для организма птицы по сравнению с моноинвазиями: заболевание характеризуется более тяжёлым клиническим течением и приводит к значительным экономическим убыткам в хозяйствах.

Материалы и методы

Исследовательские работы были проведены в птицеводческих хозяйствах районов Исмаиллинского, Шемахинского, Агсуинского и Гобустанского районов, охватывающих Нагорно-Ширванский экономический район. Копрологические пробы были собраны у птиц различных возрастных групп, и в соответствии с этим были проанализированы полученные результаты. Копрологическое исследование проводилось с использованием метода Фюллеборна-Дарлинга [7].

Для наблюдения спорогонии фекальные образцы выдерживались в растворе бихромата калия в течение 3–5 дней. Для определения видов Eimeria использовались морфологические характеристики ооцист и спороцист (форма, размер, цвет, наличие или отсутствие микропиле и её крышечки) [8].

У цыплят в возрасте трёх месяцев, у которых был диагностирован эймериоз, были отобраны серологические образцы и исследованы гематологические и биохимические параметры крови. У 10 больных и здоровых птиц были взяты образцы крови из венозных сосудов.

Результаты и обсуждение

В Нагорно-Ширванский экономическом районе у домашних кур было выявлено заражение 6 различными видами примитивных кишечных паразитов рода Eimeria . К ним относятся: E. acervulina, E. tenella, E. necatrix, E. brunetti, E. maxima и E. mitis (Таблица 1).

Таблица 1

ВИДЫ Eimeria , РАЗМЕРЫ ООЦИСТ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ И УРОВЕНЬ ПАТОГЕННОСТИ У ДОМАШНИХ КУР В НАГОРНО-ШИРВАНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

|

Вид Eimeria |

Размеры ооцист, мкм |

Место локализации |

Уровень патогенности |

|

E. acervulina |

17,5 x 14,2 |

Передняя тонкая кишка |

Высокий |

|

E. brunetti |

26,2 x 21,7 |

Тонкая и толстая кишка |

Высокий |

|

E. maxima |

31,3 x 20,1 |

Средняя тонкая кишка |

Средний |

|

E. mitis |

16,8 x 15,2 |

Тонкая и толстая кишка |

Низкий |

|

E.necatrix |

20,1 x 16,9 |

Тонкая кишка, слепая кишка |

Высокий |

|

E.tenella |

23,5 x 19,6 |

Слепая кишка |

Высокий |

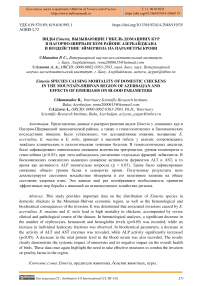

У птиц была выявлена ассоциативная инвазия, обусловленная одновременным заражением двумя и более видами Eimeria. У цыплят преимущественно наблюдалась ассоциативная инвазия, вызванная видами Eimeria acervulina, Eimeria maxima и Eimeria mitis (Рисунок 1).

Рисунок 1. Eimeria sp.( 10x40)

Интенсивность инвазии эймериоза варьирует в зависимости от количества проглоченных ооцист и иммунного статуса организма птицы [9].

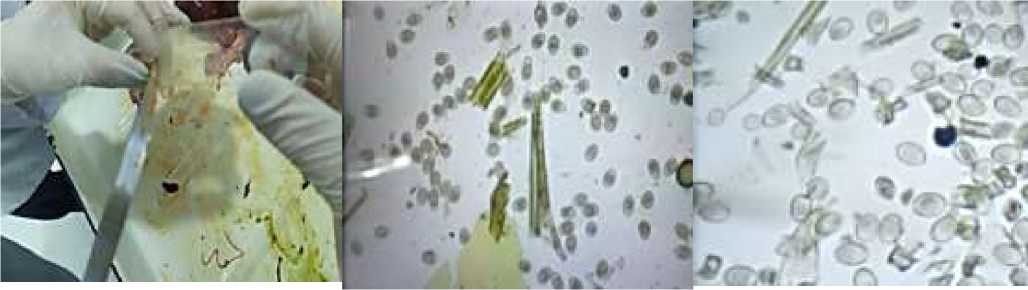

У инфицированных цыплят наблюдались типичные признаки эймериоза, включая кровавый понос, наличие белых масс в кале и потерю веса. Более чувствительными к эймериозу являются цыплята в возрасте 2–3 месяцев. При острой форме заболевания у цыплят появляется жажда и снижение аппетита. Цыплята перестают реагировать на внешние стимулы. Наблюдаются кровавый и слизистый понос. Развиваются судороги и парезы конечностей. У кур взъерошивается оперение, кал становится жидким и грязным, снижается подвижность. Случаи гибели птиц возникают на 3–5-й день после появления клинических признаков (Рисунок 2).

При микроскопическом исследовании в одном поле зрения было обнаружено 60–85 ооцист, что подтверждает интенсивность инвазии. В одном грамме кала, взятого со слизистой оболочки кишечника, количество ооцист превышает 100 000.

По количеству ооцист доминирующим видом был определён паразит E. acervulina (Рисунок 3).

Рисунок 2. Клинические признаки эймериоза у цыплят

Рисунок 3. Ооцисты Eimeria под микроскопом (10x10)

При патологоанатомическом вскрытии погибших птиц были обнаружены расширенные и отёчные кишечники, наполненные кровью, а также кровоизлияния в отдельных участках кишечника. Овальные ооцисты и крупные шизонты паразита Eimeria acervulina выявлялись не только в передних, но и в задних отделах кишечника (слепая кишка). Eimeria brunetti вызывал кровоизлияния в нижних отделах кишечника, где также обнаруживались яйцевидные ооцисты. Eimeria mitis выявлялся в кишечных отделах посредством мелких овальных ооцист, при этом интенсивность заражения была ниже по сравнению с двумя другими видами (Рисунок 4).

Исследователи подтверждают, что данный паразит вызывает серьёзные патологические процессы в кишечной микрофлоре птиц и приводит к случаям падежа [10].

У 3-месячных цыплят, инфицированных E.acervulina, E.maxima и E.mitis, были выявлены значимые изменения в гематологических параметрах крови (p<0,05). Отмечено снижение количества эритроцитов (RBC), гематокрита (HCT) и уровня гемоглобина, тогда как средний объём эритроцитов (MCV), а также число лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов и нейтрофилов увеличились. Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH, пг) и средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах (MCHC, %) относительно снизились (p > 0,05) (Таблица 2).

У 3-месячных цыплят, инфицированных E.acervulina, E.maxima и E.mitis, были рассчитаны средние различия биохимических показателей крови (Таблица 3).

Рисунок 4. Признаки эймериоза на патологическом срезе

|

ПАРАМЕТРЫ КРОВИ У 3-МЕСЯЧНЫХ ЦЫПЛЯТ (N = 10), ИНФИЦИРОВАННЫХ E. acervulina , E. Maxima, E.mitis |

Таблица 2 |

||

|

Параметр |

Среднее ± СКО |

Референсный диапазон |

Здоровые птицы (Среднее ± СКО) |

|

Эритроциты (RBC, х106/мкл) |

1,5 ± 0,44 |

2,5–3,5 |

2,24 ± 0,71 |

|

Гематокрит (PCV, %) |

22,1 ± 4,5 |

35–55 |

42,2 ± 8,24 |

|

Гемоглобин (Hb, г/дл) |

7,5 ± 1,2 |

7–13 |

10,07 ± 2,74 |

|

Средний объём эритроцита (MCV,фл) |

136,8 ± 17,5 |

90–140 |

135,7 ± 16,5 |

|

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH, пг) |

51,9 ± 12,1 |

33–47 |

54,2 ± 13,5 |

|

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC, %) |

38,4 ± 4,83 |

26–35 |

39,6 ± 5,79 |

|

Лимфоциты (Lymphocyte, %) |

63,7 ± 12,8 |

34 |

66,3 ± 16,5 |

|

Моноциты (Monocyte, %) |

5,2 ± 3,3 |

2,8 |

2,5 ± 1,4 |

|

Эозинофилы (Eosinophil, %) |

7,9 ± 5,4 |

0,3 |

5,1 ± 3,2 |

|

Нейтрофилы (%) |

24,1 ± 10,8 |

0–1 |

20,6 ± 8,9 |

Таблица 3

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВИ У 3-МЕСЯЧНЫХ ЦЫПЛЯТ (N = 10), ИНФИЦИРОВАННЫХ E. acervulina, E. maxima, E. mitis

|

Параметр |

Среднее ± СКО |

Здоровые птицы (Среднее ± СКО) |

|

Аланинаминотрансфераза (ALT, МЕ/л) |

4,6 ± 2,3 |

7,3 ± 1,21 |

|

Аспартатаминотрансфераза (AST, МЕ/л) |

31,7 ± 14,5 |

55,96 ± 8,78 |

|

Щелочная фосфатаза (ALP, МЕ/л) |

593,6 ± 22,5 |

147,3 ± 25,89 |

|

Общий белок (г/дл) |

23,2 ± 1,52 |

26,6 ± 2,71 |

Средние значения биохимических показателей крови у здоровых и больных птиц отличались статистически значимо (p<0,05). У больных птиц наблюдалось снижение уровней ALT и AST, а также значительное повышение активности фермента ALP (p<0,05). Средние показатели общего белка были снижены.

Выводы

Эймериоз является одним из наиболее распространённых паразитарных заболеваний у домашних птиц и представляет собой серьёзную угрозу как для здоровья поголовья, так и для продуктивности птицеводческих хозяйств [11].

Гематологические изменения, сопровождающие данную инвазию, как правило, выражены и характеризуются высокой летальностью среди цыплят, снижением массы тела у взрослых птиц и падением яйценоскости, что в совокупности приводит к значительным экономическим потерям в птицеводстве.

В кишечнике 3-месячных цыплят, инфицированных Eimeria acervulina, Eimeria maxima и Eimeria mitis , была выявлена высокая концентрация шизонтов и ооцист, что указывает на выраженные деструктивные изменения эпителиальных тканей кишечной стенки.

В результате сравнительного анализа установлено, что трёхмесячные цыплята характеризуются более высокой восприимчивостью к инфицированию патогенными видами Eimeria по сравнению с другими возрастными группами.

Распространение эймериоза обусловлено рядом факторов риска, среди которых важнейшее значение имеет уровень зоогигиенического менеджмента. В ходе исследований, проведённых на птицефермах, было установлено, что санитарное состояние содержания птицы неудовлетворительно: клетки и выгульные площадки загрязнены, скопления помёта своевременно не удаляются, основные санитарно-гигиенические нормы не соблюдаются. Это существенно увеличивает риск заражения птиц эндопаразитами рода Eimeria.

Распространение эймериоза связано с рядом факторов риска, ключевым из которых является уровень зоогигиенического управления в хозяйствах. В результате проведённых исследований на птицефермах было выявлено, что санитарно-гигиенические условия содержания птицы являются неудовлетворительными: клетки и выгульные площадки загрязнены, накопления помёта своевременно не удаляются, базовые гигиенические нормы систематически нарушаются. Подобные условия способствуют значительному повышению риска инфицирования птиц эндопаразитами рода Eimeria.