Винодельческий терруар - ориентир при выборе сортов подвоев винограда для почв с разными характеристиками

Автор: Аверьянов А.А., Андросова Е.Д., Русаков А.В.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 116, 2023 года.

Бесплатный доступ

Выбор сортов подвоев является одной из первых и наиболее важных стадий при закладке виноградных насаждений в условиях привитой культуры, от которой зависит продуктивность подвойно-привойных комбинаций и дальнейшая цепочка проектных решений: пространственное размещение рядов на земельном участке, сопутствующие производственному процессу агротехнические и агрохимические приемы. Принимая во внимание высокую значимость факторов терруара для виноградарства и виноделия, нами была осознана необходимость его детального учета на этой проектной стадии. Целью работы являлось создание алгоритма подбора сортов подвоев, опирающегося на локальные факторы терруара земельного участка и его дальнейшее применение в проектировании виноградных насаждений. На основании анализа литературных источников и агрономического опыта специалистов виноградарства и виноделия нами были определены ключевые стрессовые факторы, которые в целом необходимо учитывать при выборе сортов подвоев. По результатам комплексного исследования терруара и аналитической диагностики почвенных проб, отобранных на земельном участке, располагающемся в Бахчисарайском районе Республики Крым, были уточнены и приоритизированы локальные стрессовые факторы, представляющие риски непосредственно на участке апробации ландшафтно-адаптированного подхода к выбору подвоев: карбонатное состояние, риск заражения филлоксерой, высокое содержание тонкодисперсных фракций в гранулометрическом составе, кратковременные засухи, риск локального переувлажнения, дефицит фосфора. Всего для каждого выделенного почвенного ареала было рассмотрено 20 наиболее распространенных в коммерческом отношении сортов подвоев. В результате применения сценария сокращения выборки, основанного на приоритизации вышеупомянутых стрессовых факторов, количество рассматриваемых сортов подвоев было сокращено до трех вариантов: 1103 Paulsen, 140 Ruggeri и Fercal, - которые были оценены в баллах между собой и относительно локальных условий терруара земельного участка для дальнейшего сопоставления их с рыночными и логистическими аспектами при принятии окончательного проектного решения.

Терруар, агроабраземы, агроземы, подвой, привой, виноградарство, виноделие

Короткий адрес: https://sciup.org/143180766

IDR: 143180766 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2023-116-155-187

Текст научной статьи Винодельческий терруар - ориентир при выборе сортов подвоев винограда для почв с разными характеристиками

Виноградарство и виноделие в России являются одними из наиболее динамично развивающихся направлений сельского хозяйства, особенно в последние годы, которые характеризуются устойчивым ростом площадей виноградников, развитием винодельческих хозяйств, увеличением урожайности винограда и непосредственно потребления вина (Гагерова, Гармашова, 2020) . Для удовлетворения высоких показателей спроса в условиях современных экономических и политических реалий в том числе возможных санкционных ограничений на импорт винодельческой продукции и средств производства, а также уже существующих логистических проблем, актуальной является задача увеличения собственных площадей виноградников и посадочного материала (Итоги первого Российского винодельческого форума, 2022) .

В виноградарстве и виноделии большое значение имеет концепция терруара – совокупность почвенно-климатических и орографических характеристик местности, придающая уникальные качественные и органолептические особенности вину, произведенному из винограда, выращенного на конкретной территории (Resolution OIV, 2010) . Терруар – определяющий фактор при оценке пригодности земельного участка для возделывания винограда, выборе сортовой композиции виноградника, пространственного размещения насаждений и направления производства в целом (Seguin, 1986) .

В условиях широко распространенной привитой культуры, одно из наиболее важных проектных решений – это определение подвойно-привойной комбинации, где первым этапом является выбор сорта подвоя, который можно рассматривать как инструмент адаптации к широкому перечню стрессовых факторов почвенного компонента винодельческого терруара. К сожалению, в настоящее время в производственной практике зачастую пренебрегают важностью этой стадии реализации проекта виноградника: используются шаблонные подходы, ориентиром выступает выбор соседних землепользователей, что в дальнейшем приводит к необходимости осуществлять различные виды коррекции плодородия почв.

Целью данной работы являлось создание алгоритма подбора сортов подвоев, опирающегося на факторы терруара земельного участка и его дальнейшее применение в проектировании виноградных насаждений. Основной задачей, поставленной перед разрабатываемым подходом, являлось рациональное сокращение выборки множества широко представленных на рынке сортов подвоев до наиболее подходящих к локальным условиям и ранжирование их в порядке приоритета, что имеет значение при дальнейшем сопоставлении их рыночной и логистической доступности.

По результатам анализа литературных источников, данных топографической съемки и лабораторных исследований почвенных образцов, взятых послойно по почвенному профилю, нами были выявлены и приоритизированы ключевые стрессовые факторы, оказывающие влияние на продуктивность подвоев в целом и непосредственно на участке работ, на основании чего был разработан сценарий сокращения выборки по степени их устойчивости к данным стрессовым факторам.

Стрессовые факторы продуктивности сортов подвоев и существующие подходы их приоритизации

Первоначально способ возделывания европейских сортов винограда с использованием привитых саженцев являлся ответом на филлоксерный кризис, погубивший большие площади виноградных насаждений Старого света в XIX в. (Жуков и др., 1989). Альтернативой привитой культуре было применение пестицидов, которые и без того являются неотъемлемой частью производственного процесса при возделывании винограда из-за другого и не менее значимого биотического фактора стресса – грибных заболеваний (Аверьянов, Овчинников, 2018).

Впоследствии успешное применение филлоксероустойчивых подвоев стало отправной точкой для более широкого использования данной технологии уже не только для противодействия филлоксере, но и другим биотическим и абиотическим стрессовым факторам: грибным заболеваниям, бактериальному раку, высокому содержанию активной извести, сильнощелочной реакции среды и другим (Rahemi et al., 2022) .

В таблице 1 нами были генерализованы ключевые биотические и абиотические стрессовые факторы, оказывающие влияние на продуктивность подвойно-привойных комбинаций (Жуков и др., 1989; Christensen et al., 2003; Guide des Vignobles Rhône Méditerranée, 2015; Rahemi et al., 2022) . Также не менее важную роль играют иные производственные аспекты, не включенные в таблицу 1, но которые тем не менее необходимо учитывать в отдельных случаях: энергия роста, передаваемая подвоем привою, сила роста привоя, степень укоренения, адаптация к зимней настольной прививке и к прививке в поле, совместимость с конкретными культурными сортами. Причем для каждого из приведенных параметров существует ранжированный по степени устойчивости и адаптации перечень сортов подвоев.

В связи с тем, что в подавляющем большинстве случаев при реализации проекта виноградника производители сталкиваются не с одним проблемным почвенным параметром, а с ансамблем сопутствующих друг другу стрессовых факторов, актуализируетcя необходимость разработки алгоритмов подбора сортов подвоев.

Andrew G. Reynolds и Douglas A. Wardle в 2001 г. предложили следующий алгоритм подбора подвоев для закладки промышленных виноградников, основанный на последовательном отборе по семи критериям устойчивости в следующем порядке: устойчивость к филлоксере, устойчивость к нематодам, приспособленность к почвам с высоким pH (содержание извести), приспособленность к засоленным почвам;

Таблица 1. Биотические и абиотические стрессовые факторы продуктивности подвоев винограда

Table 1. Biotic and abiotic stress factors of the productivity of grape rootstocks

L. Peter Christensen в коллективной монографии “Wine Grape Varieties in California” в 2003 г. опубликовал следующий порядок подбора подвоев: устойчивость к существующим и потенциальным почвенным вредителям, адаптация к текстуре и мощности почвы, совместимость с химическим составом почвы (pH, засоление, содержание извести), адаптация к ожидаемой доступности почвенной влаги, дренажу и практике орошения, соответствие дизайну виноградника и совместимость с потенциальным сортом (привоем), его ростом и плодоношением (2003) .

При общей схожести рассматриваемых подходов, которая заключается в приоритетном анализе биотических стрессовых факторов с последующим переходом к абиотическим, порядок оценки, изложенный в коллективной монографии “Wine Grape Varieties in California”, охватывает не только стрессовые факторы, но и иные производственные аспекты, такие как соответствие дизайну виноградника, планируемая практика орошения и совместимость с привоем. Такой подход представляется более комплексным, так как уже на стадии выбора подвоя землепользователь должен обладать видением характеристик конечной продукции.

Французские авторы в коллективной монографии “Guide des Vignobles Rhône Méditerranée” в 2015 г. предложили несколько сокращенный алгоритм из двух групп критериев устойчивости и двух производственных параметров: толерантность к активной форме извести, адаптация к почвенным характеристикам (чувствительность к засухе, гидроморфизм и мощность почвы), совместимость с сортом винограда (подвой не должен подчеркивать недостатки сорта привоя: силу роста, урожайность, чувствительность к недостатку/избытку микроэлементов и т. д.) и направление производства (2015) .

Данный вариант в корне отличается от предыдущих, так как предлагает приоритетным образом рассматривать абиотические факторы с последующим учетом производственных аспектов. Настораживает в данном подходе то, что не предусматривается оценка степени устойчивости к биотическим стрессовым факто- рам: филлоксере, нематодам, заболеваниям вирусной и грибной природы.

Еще более сокращенный порядок, состоящий из двух этапов, предложил Morton L.T., при котором выбор подвоя должен начинаться с агрономических соображений, таких как устойчивость к филлоксере, нематодам, а также морозам и адаптивность к структуре и химическому составу почвы, доступности воды, потенциалу роста (2007) .

Перспективной видится методика, реализуемая компанией Wine Australia в собственном программном обеспечении, суть которой заключается в проведении пользователя через серию опросов с несколькими вариантами ответов, которые требуют лабораторных исследований почв земельного участка и понимания процессов управления виноградной лозой. Программное обеспечение спрашивает: Как бы вы описали климат вашего региона (варианты ответа: прохладный климат, теплый климат и жаркий климат)? Какое количество оросительной воды вы, вероятно, будете использовать (варианты ответа: обильное орошение, ограниченное орошение и отсутствие орошения)? Какой желаемый уровень жизнеспособности лозы (варианты ответа: низкий, умеренный и высокий)? Какое содержание соли в вашей почве (варианты ответа: незасоленная, слабозасоленная, умеренно засоленная и сильно засоленная)? Как дренируется почва на вашем винограднике (варианты ответа: плохо или хорошо)? Какой pH вашей почвы (варианты ответа: сильнокислая, слабокислая, нейтральная, слабощелочная и сильнощелочная)? Нужны ли вам подвои, устойчивые к нематоде корневой системы, для вашего типа почвы (варианты ответа: да или нет)? Затем программное обеспечение использует эту информацию для определения рекомендуемых подвоев (Grapevine rootstock selector tool, 2021) .

При некоторой доли инновационности, присущей подходу Wine Australia, слабым звеном его содержательной части является закладываемая в микросервис унифицированность вклада каждого фактора из фигурирующих в опросе пользователя, которые на различных участках могут представлять сильно отличающуюся степень значимости.

Для рассмотренных выше подходов характерной общностью является последовательный отбор подвоев по степени устойчивости к биотическим или абиотическим стрессовым факторам, а также по соотношению с иными производственными аспектами, связанными с рассматриваемыми привоями или проектом виноградника в целом.

Исторически, а также особенно в настоящее время, для виноградарства свойственно проникновение в природные зоны, характеризующиеся контрастными почвенно-климатическими и орографическими условиями, в связи с пластичностью винограда как сельскохозяйственной культуры (Seguin, 1986) . Соответственно, в каждом терруаре те или иные стрессовые факторы будут представлять различную степень риска, а подбор подвоев в унифицированной последовательности и со стандартизированными весовыми коэффициентами может привести к отсечению на ранних стадиях перспективного для локальных условий варианта.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследования и апробации подхода локальной приоритизации стрессовых факторов продуктивности сортов подвоев был выбран планируемый для закладки виноградников земельный участок, расположенный на пологом склоне к северу от с. Плотинное Бахчисарайского района Республики Крым, в геоморфологическом отношении приуроченный к северному макросклону Крымских гор (Современные ландшафты Кры ма и сопредельных акваторий, 2009) (рис. 1).

Географическое положение Крымского полуострова, особенности рельефа и атмосферных процессов обуславливают широкое разнообразие климатических условий на его сравнительно небольшой территории. В целом для Крыма характерны высокая инсоляция, относительно мягкая зима, жаркое лето и дефицит атмосферной влаги практически на всей территории (Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма, 1982) .

Климат Бахчисарайского района характеризуется как горный умеренно континентальный. Среднегодовая минимальная температура +7 °С, среднегодовая максимальная температура +18 °С, сумма активных температур варьирует в пределах 3700– 4100 °С. Годовое количество осадков 400–600 мм в год, пик выпа- дения которых приходится на летнее время. К наиболее значимым для почвенного покрова опасным атмосферным явлениям относятся засухи и суховеи (Драган, 2004; Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий, 2009).

Для Бахчисарайского района характерно большое разнообразие дочетвертичных отложений разного возраста. На его севере располагаются относительно молодые породы неогена и палеогена – известняки, глины, песчаники, мергели, алевриты, юго-западнее находятся более древние отложения мелового периода, а еще ближе к Внешней гряде находятся самые древние породы района – юрские аргиллиты, алевролиты и триасовые песчано-глинистые флиши. Четвертичные отложения района в основном представлены элювием и элюво-делювием, редко делюво-пролювием в понижениях речных долин и аллювием по долинам и руслам рек (Атлас: Автономная Республика Крым, 2003) .

Рис. 1. Расположение участка исследования и апробации алгоритма подбора сортов подвоев.

Fig. 1. Location of the research and testing site of the algorithm for selection of rootstock varieties.

В почвенном покрове предгорья представлены почти все зо- нальные почвы Крыма (черноземы, коричневые почвы и буроземы). Также здесь широко представлены такие азональные почвы, как дерновые карбонатные (Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий, 2009).

Всего на ключевом участке был заложено 3 репрезентативных почвенных разреза.

Для полевой и аналитической диагностики почв применялись методы исследования, соответствующие абиотическим стрессовым факторам продуктивности подвоев, представленным в таблице 1: валовое содержание карбонатов определялось гравиметрическим методом (Растворова и др., 1995) ; активная известь – методом Дриуно-Гале (Drouineau, 1942) ; оксалаторастворимое железо – методом пламенной фотометрии (Воробьева, 1988) ; плотность сложения – буровым методом (Растворова и др., 1995) ; плотный остаток – гравиметрически (Растворова и др., 1995) ; гранулометрический состав – пипеточным методом (ГОСТ 12536 2014) ; гигроскопическая влажность – термостатно-массовым методом (Растворова и др., 1995) ; каменистость – ситовым методом (ГОСТ 12536-2014) ; величина водородного показателя (рН) – потенциометрически в водной суспензии, которая была приготовлена в отношении почва: вода 1 : 2.5 (Растворова и др., 1995) ; содержание подвижного фосфора и обменного калия – методом Б.П. Мачигина (Крейер и др., 2005) .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Локальные стрессовые факторы

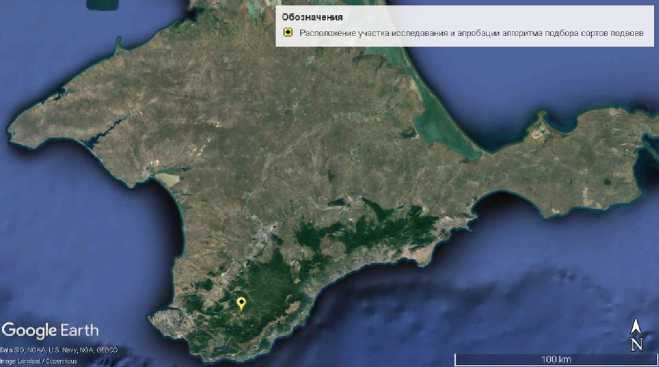

Почвенный покров ключевого участка представлен аг-роабраземами типичными и агроземами светлыми типичными, в соответствии с Классификацией почв России (2004) (рис. 2).

По результатам полевого почвенного обследования и уточняющей аналитической диагностики (табл. 2) нами были определены ключевые стрессовые факторы, к которым должны быть устойчивы перспективные подвои.

Агроабразем типичный (разрез П1) характеризуется широким диапазоном валового содержания карбонатов с минимальным значением 4.7% в горизонте PBca, соответствующим низкому уровню, и максимальным значением 36.2% в горизонте Cca2, что является уже высоким уровнем.

Рис. 2. Схематическое изображение почвенных профилей. Разрез П1 – Агроабразем типичный, Разрезы П2, П3 – Агроземы светлые типичные; А – белесые мелкие пятна остаточных карбонатов, Б – карбонатные новообразования, В – обломки известняка.

Fig. 2. Schematic representation of soil profiles. Soil profile П1 – Calcaric Cambisols (aric), Soil profiles П2, П3 – Calcic Chernozems (aric) light typical; A – whitish small spots of residual, Б – carbonate neoplasms, В – limestone fragments.

Таблица 2. Химические свойства почв исследуемого участка

Table 2. Chemical properties of soils of the studied sites

|

Наименование почвы |

го © CL ГО л CL £ |

н я © го 5 CL © U |

О и ее и |

Активная известь, % |

и а НН ❖ |

Плотный остаток, % |

о и и а |

к =^ s a S G о V |

**dv , кг/м3 |

Р2О5 |

К2О |

|

мг/кг |

|||||||||||

|

Агроабразем типичный |

П1 |

PBca |

4.7 |

0 |

0 |

0.072 |

8.15 |

23 |

1.35 |

6.2 |

171 |

|

Сca1 |

4.9 |

1.3 |

3 |

0.074 |

8.43 |

27 |

1.29 |

4.7 |

173 |

||

|

Cca2 |

36.2 |

2.5 |

6 |

0.088 |

8.49 |

57 |

1.30 |

1.4 |

342 |

||

|

Агрозем светлый типичный |

П2 |

Pca |

13.5 |

3.9 |

1 |

0.064 |

8.17 |

53 |

1.27 |

1.2 |

353 |

|

Pca2 |

30.7 |

11.9 |

5 |

0.037 |

8.46 |

54 |

1.29 |

0.3 |

337 |

||

|

Cca |

42.9 |

12.9 |

28 |

0.041 |

8.50 |

57 |

1.31 |

0.3 |

223 |

||

|

П3 |

Pca |

12.7 |

3.3 |

4 |

0.071 |

8.28 |

51 |

1.33 |

3.5 |

305 |

|

|

Cca |

45.4 |

13.2 |

33 |

0.083 |

8.54 |

55 |

1.35 |

1.7 |

363 |

||

Примечание. Полужирным курсивом отмечены максимальные значения показателей в почвенных разрезах, учитываемые при количественном сопоставлении с лимитирующими значении для рассматриваемых сортов подвоев; * IPC – индекс продуктивности хлороза; ** dv – плотность сложения почвы.

Note. Bold italics indicate maximum values of indicators in soil profiles, taken into account in quantitative comparison with limiting values for the considered varieties of rootstocks; *IPC – index of chlorosis productivity; ** dv – soil density.

При этом содержание активной извести и показатели IPС (индекса продуктивности хлороза) минимальны, не превышают значений 2.5% и 6 соответственно. В гранулометрическом составе наблюдается заметное утяжеление вниз по профилю. Горизонты PBca и Cca1 классифицируются как легкосуглинистые с диапазоном содержания физической глины от 23% до 27%, которое в горизонте Cca2 возрастает до уровня 57%, что относит его к средним глинам. Все горизонты агроабразема типичного характеризуются очень низким содержанием подвижного фосфора с максимальным значением Р2О5 6.2 мг/кг в горизонте PBca. Содержание обменного калия в горизонтах PBca и Cca1 низкое, значения К2О составляют 171 и 173 мг/кг соответственно, которое резко возрастает до повышенного уровня в горизонте Cca2 – 342 мг/кг. Реакция среды по всему профилю агроабразема типичного щелочная, с диапазоном значений рН водной вытяжки от 8.15 до 8.49. Плотность сложения не превышала лимитирующего для роста и развития корневой системы винограда значения – 1.4 кг/м3 (Унгурян, 1979) , ее максимальный уровень был установлен в горизонте PBca и составлял 1.35 кг/м3. Результаты определения плотного остатка водной вытяжки варьируют от 0.072 до 0.088%.

Агроземы светлые типичные (разрезы П2, П3) характеризуются значительно более высоким уровнем валового содержания карбонатов, чем агроабразем типичный, возрастающим вниз по профилю в обоих почвенных разрезах, достигая максимального значения в горизонтах Сса разреза П2 – 42.9%, разреза П3 – 45.4%. Помимо высокого уровня валового содержания карбонатов, в агроземах светлых типичных установлены высокие значения активной извести. В разрезе П2 ее диапазон составляет 3.9– 12.9% с максимумом в горизонте Сca, в разрезе П3 – 3.3–13.2% с максимумом также в горизонте Сса. Уровням содержания активной извести коррелируют значения IPС, их максимумы составляют 28 и 33 в разрезах П2 и П3 соответственно. В гранулометрическом составе изученных разрезов отсутствует выраженная дифференциация по профилю, все горизонты относятся к средним глинам. Как и в агроабраземе типичном, все исследованные горизонты агроземов светлых типичных характеризуются низким уровнем содержания подвижных соединений фосфора, щелочной реакцией среды, плотностью сложения, не превышающей критического уровеня для развития корневой системы винограда и отсутствием выраженного засоления. Содержание обменного калия во всех горизонтах повышенное, за исключением горизонта Cca разреза П3, в котором оно соответствует среднему уровню.

Таким образом, обобщая результаты полевого исследования земельного участка и лабораторной аналитической диагностики почвенных проб, были выделены следующие локальные стрессовые факторы, которые необходимо учитывать при выборе подвоев на ключевом участке: карбонатное состояние, риск заражения филлоксерой, высокое содержание тонкодисперсной фракции гранулометрического состава, недостаток фосфора, риск дефицита влаги во всех ареалах, обусловленный высокими температурами и периодическими засухами в летнее время года, риск локального переувлажнения в ареале агроабразема типичного, в связи с его локализацией в микропонижении, водоудерживающей почвообразующей породой и ливневым характером осадков.

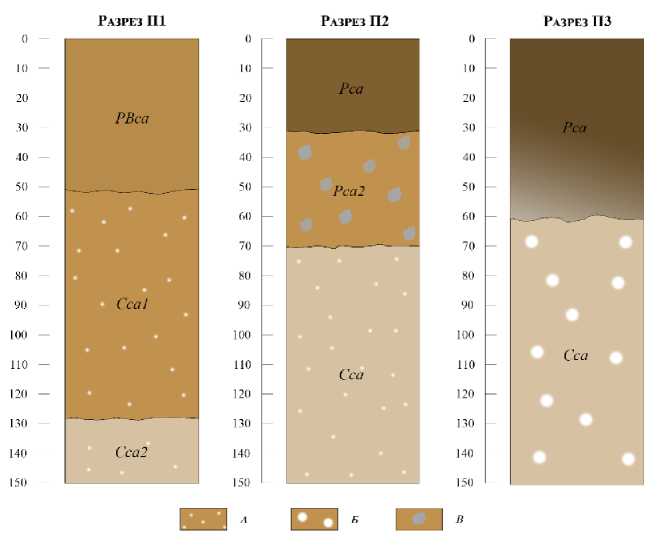

Приоритизация стрессовых факторов и построение алгоритма

В качестве метода выбора подвоев мы остановились на подходе последовательного сокращения выборки сортов по качественным и количественным показателям устойчивости. При сопоставлении параметров устойчивости и адаптации подвоев с данными аналитической диагностики почвенных разрезов, учитывались максимальные значения и критические уровни показателей по всему профилю из-за большой глубины проникновения корневой системы винограда, которая может достигать полутора и более метров (Физиология винограда …, 1981) . Для каждого почвенного ареала рассматривалось 20 сортов подвоев, наиболее часто используемых в коммерческом отношении: Kober 5BB, Selection Oppenheim 4, 420 A Millardet et de Grasset, 161.49 Couderc, 1103 Paulsen, 110 Richter, 140 Ruggeri, 779 Paulsen, Rupestris Du Lot, 101-14 Millardet et de Grasset, 3309 Couderc, 19617 Castel, Gravesac, 41 B Millardet et de Grasset, Fercal, Börner, Richter 99, Riparia Gloire, 44–53 Malègue, 333 Ecole de Montpellier. Сценарий сокращения выборки представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Сценарий сокращения выборки подвоев.

Fig. 3. Scenario for reducing the selection of rootstocks.

Лимитирующим фактором терруара на исследуемом земельном участке было определено карбонатное состояние, которое характеризуется тремя показателями: валовым содержанием CaCO3, содержанием активной извести и значением IPC (индексом продуктивности хлороза).

В ареале агроабразема типичного данный лимитирующий фактор проявляется в высоком содержании валовой формы CaCO3. Ареалы агрозема светлого типичного, в дополнение к высокому уровню валовой формы CaCO 3 , характеризуются высокими значениями активной извести и IPC.

Сокращение выборки подвоев посредством соотнесения значений исследованных показателей в почвенных пробах и параметров устойчивости рассматриваемых сортов к установленному карбонатному состоянию осуществлялось в три последовательные итерации.

Первично было выполнено количественное сопоставление с результатами определения активной извести и IPC с последующим качественным сравнением степени устойчивости сортов подвоев с уровнем содержания валовых карбонатов. Разграничение на количественное и качественное сравнение обусловлено тем, что для показателей активной извести и IPC в рассматриваемых сортах подвоев известны конкретные предельно допустимые значения, в случае же валового содержания карбонатов – для рассматриваемых подвоев известны их уровни устойчивости.

Выбор активной извести в качестве первой итерации обусловлен тем, что ее высокие значения на данном участке могут потенциально стать причиной заболевания насаждений известковым хлорозом, при котором нарушается водно-воздушный, окислительно-восстановительный режимы и в целом условия минерального питания растений, что сильно ограничивает продуктивность будущих виноградных насаждений (Перова и др., 2013) .

После первой итерации сокращения выборки количество сортов подвоев по устойчивости к активной форме извести следующее: ареал агроабразема типичного – 20 сортов подвоев, т. к. выборка не сократилась, ареалы агрозема светлого типичного № 1 и № 2 – 14 сортов подвоев (Kober 5BB, Selection Oppenheim 4, 420 A Millardet et de Grasset, 161.49 Couderc, 1103 Paulsen, 110 Richter,

140 Ruggeri, 779 Paulsen, Rupestris Du Lot, 41 B Millardet et de Grasset, Fercal, Börner, Richter 99, 333 Ecole de Montpellier).

Уточняет степень риска хлороза в аспекте доступности растворимых форм железа показатель IPC, который рассчитывается по следующей формуле:

IPC = CaCO3 × 104, (Fe)2 , где CaCO3 – содержание активной извести, %, Fe – содержание оксалаторастворимого железа, мг/кг.

Показатель IPC характеризует степень доступности железа для корневой системы винограда – необходимого микроэлемента для построения белковых комплексов, участвующих в биохимических процессах, предшествующих образованию хлорофилла (Кабата-Пендиас, 1989).

Как следует из вышеприведенной формулы, показатель IPC является зависимым от содержания активной извести и индексирует риск заболевания виноградных насаждений хлорозом, вызванным недоступностью железа, а не комплексным балансом минерального питания винограда, риск нарушения которого характеризует уровень содержания активной извести (Перова и др., 2013) .

Уточняющий характер показателя IPC и его зависимость от содержания активной извести мотивировали нас на сопоставление с ним во второй, а не в первой итерации.

Количество подвоев для почвенных ареалов после сокращения выборки по значению IPC следующее: ареал агроабразема типичного – 14 сортов подвоев (Kober 5BB, Selection Oppenheim 4, 420 A Millardet et de Grasset, 161.49 Couderc, 1103 Paulsen, 110 Richter, 140 Ruggeri, 779 Paulsen, Rupestris Du Lot, 101-14 Millardet et de Grasset, 3309 Couderc, 41 B Millardet et de Grasset, Fercal, 333 Ecole de Montpellier); ареал агрозема светлого типичного № 1 – 10 сортов (Kober 5BB, Selection Oppenheim 4, 420 A Millardet et de Grasset, 161.49 Couderc, 1103 Paulsen, 110 Richter, 140 Ruggeri, 41 B Millardet et de Grasset, Fercal, 333 Ecole de Montpellier), ареал агрозема светлого типичного № 2 – 7 сортов подвоев (Kober 5BB, 420 A Millardet et de Grasset, 161.49 Couderc, 140 Ruggeri, 41 B Mil-lardet et de Grasset, Fercal, 333 Ecole de Montpellier).

Заключительной итерацией первого этапа, на котором нами было рассмотрено карбонатное состояние, являлось качественное сопоставление параметров устойчивости подвоев с уровнем валового содержания CaCO3, которое характеризуется как высокое во всех исследованных почвенных ареалах.

Количество подвоев для почвенных ареалов после третьей итерации сокращения выборки следующее: ареалы агроабразема типичного и агрозема светлого типичного № 1 – 6 сортов подвоев (Kober 5BB, 1103 Paulsen, 140 Ruggeri, 41 B Millardet et de Grasset, Fercal, 333 Ecole de Montpellier), ареал агрозема светлого типичного № 2 – 5 сортов подвоев (Kober 5BB, 140 Ruggeri, 41 B Millardet et de Grasset, Fercal, 333 Ecole de Montpellier).

На следующем этапе осуществлялся отбор подвоев исходя из их устойчивости к филлоксере. Так как в настоящее время данный вредитель является широко распространенным в Крыму и представляет большую угрозу для виноградных насаждений (Алейникова, 2016) , на четвертой итерации были отобраны подвои с высоким уровнем устойчивости.

Количество подвоев для почвенных ареалов после сокращения выборки по устойчивости к филлоксере следующее: ареалы агроабразема типичного и агрозема светлого типичного № 1 – 5 сортов подвоев (Kober 5BB, 1103 Paulsen, 140 Ruggeri, 41 B Mil-lardet et de Grasset, Fercal), ареал агрозема светлого типичного № 2 – 4 сорта подвоев (Kober 5BB, 140 Ruggeri, 41 B Millardet et de Grasset, Fercal).

Далее оценивалась устойчивость подвоев к почвам с преобладанием тонкодисперсных фракций в гранулометрическом составе. Рассмотрение данного фактора пятой итерацией обосновано тем, что гранулометрический состав можно рассматривать как интегральный показатель, прямым или косвенным образом влияющий на многие почвенные характеристики, определяющие продуктивность насаждений (Шеин, 2005). Также стоит отметить, что степень адаптации сортов подвоев к почвам того или иного гранулометрического состава можно отнести к одним из наиболее часто встречаемых параметров в индивидуальных характеристиках подвоев в контексте исследования (Жуков и др., 1989; Christensen et al., 2003; Guide des Vignobles Rhône Méditerranée, 2015; Rahemi et al., 2022).

Количество подвоев для почвенных ареалов после сокращения выборки по степени адаптации к почвам с преобладанием тонкодисперсных фракций в гранулометрическом составе следующее: ареалы агроабразема типичного и агрозема светлого типичного № 1 – 3 сорта подвоев (1103 Paulsen, 140 Ruggeri, Fercal), ареал агрозема светлого типичного № 2 – 2 сорта подвоев (140 Ruggeri, Fercal).

Для агроклиматической зоны, в которой располагается исследуемый земельный участок, характерны такие опасные атмосферные явления, как засухи и суховеи (Драган, 2004) . Поэтому после сокращения выборки подвоев по степени адаптации к установленному гранулометрическому составу была осуществлена оценка сортов подвоев в отношении степени их устойчивости к аридным климатическим условиям, по результатам которой выборка не сократилась, так как все сорта подвоев в той или иной степени подходят для климатических условий, где располагается земельный участок (Guide des Vignobles Rhône Méditerranée, 2015; Драган, 2004) .

На заключительном этапе были отобраны подвои, устойчивые к кратковременному переувлажнению. Поскольку риск данного явления локализован только для почвенной разности № 1, которая находится в микропонижении, выборка подвоев сократилась только для данного ареала.

Количество подвоев для почвенных ареалов после заключительной итерации сокращения выборки следующее: ареал аг-роабразема типичного – 2 сорта подвоев (1103 Paulsen, Fercal), ареал агрозема светлого типичного № 1 – 3 сорта подвоев (1103 Paulsen, 140 Ruggeri, Fercal), ареал агрозема светлого типичного № 2 – 2 сорта подвоев (140 Ruggeri, Fercal).

Среди стрессовых факторов, выявленных по результатам лабораторных исследований, фигурирует также недостаток фосфора. Принимая во внимание высокую значимость данного макроэлемента в биохимических процессах винограда (Физиология винограда и основы его возделывания, 1981), в отличие от других стрессовых факторов, он является корректируемым посредством внесения минеральных удобрений, в связи с этим он не присут- ствовал в вышеприведенном алгоритме сокращения выборки рассматриваемых сортов подвоев, но будет учтен на следующем этапе работы.

Таким образом, на исследуемом земельном участке нами были выявлены и приоритизированы локальные стрессовые факторы терруара, оказывающие влияние на продуктивность подвоев с привязкой к установленным почвенным ареалам. Был построен сценарий последовательного сокращения выборки сортов подвоев по следующим показателям: устойчивость к активной извести, значению ICP, валовому содержанию карбонатов, филлоксере, высокому содержанию тонкодисперсных фракций в гранулометрическом составе, засухам, кратковременному переувлажнению. Наибольшее сокращение рассматриваемой выборки произошло на первом этапе – оценке устойчивости сортов подвоев к карбонатному состоянию, которое является лимитирующим фактором для локальных условий.

Для каждого ареала установлено не менее двух подходящих сортов подвоев из группы: 1103 Paulsen, 140 Ruggeri, Fercal. Итоговая вариативность обуславливается не только непосредственным результатом вышеприведенного сценария, но и необходимостью в определенном пространстве для маневра при закладке виноградных насаждений, так как в момент принятия проектных решений, особенно в условиях текущей экономической турбулентности, необходимо учитывать ценовой фактор, наличие саженцев на рынке сбыта в данный момент и логистическую доступность, а также сопутствующие риски при сотрудничестве с зарубежными поставщиками.

Тем не менее даже при столь ограниченном количестве вариантов каждый подвой обладает собственным спектром преимуществ и недостатков относительно других подвоев в пределах сокращенной выборки, которые необходимо учитывать в принятии проектных решений. В связи с этим для объективизации решения о закупке саженцев при сопоставлении с другими указанными ранее экономическими и логистическими параметрами нами была осуществлена относительная балльная оценка итоговых вариантов в сокращенной выборке.

Относительная балльная оценка вариантов подвоев

С целью определения наиболее подходящих вариантов подвоев была осуществлена относительная балльная оценка по степени устойчивости к биотическим и абиотическим стрессовым факторам терруара.

Сравнение осуществлялось по следующим параметрам: устойчивость к активной извести, значению ICP, валовому содержанию карбонатов, филлоксере, высокому содержанию тонкодисперсных фракций в гранулометрическом составе, засухам, кратковременному переувлажнению, недостатку фосфора, бактериальному раку.

Таким образом, на этапе относительной балльной оценки вводятся дополнительные показатели, ранее не учтенные в сценарии сокращения выборки сортов подвоев: устойчивость к недостатку фосфора и бактериальному раку.

Бактериальный рак (Crown Gall) распространен во всем мире и является одной из наиболее вредоносных болезней винограда. Его биотип Agrobacterium tumefaciens, который в настоящее время называется Rhizobium vitis (Ophel, Kerr, 1990; Lehoczky, 1978; Pu, Goodman, 1993) , поражает в основном виноград, хотя при этом потери урожая от данного заболевания в мире составляют 75–80% (Конуп, Власов, 2016) . На текущий момент эффективного средства по лечению винограда от этого заболевания нет, единственным приемом является раскорчевка насаждений. Его опасность заключается также в том, что бактерия заражает почву, что в дальнейшем может вызвать заболевание и у вновь посаженных растений (Burr, Katz, 1983; Burr et al., 1987; Manulis et al., 2002) .

Так как вклад каждого из показателей в продуктивность насаждений не одинаков, то в балльной оценке были применены весовые коэффициенты для каждого параметра, определенные методом парного сравнения критериев (табл. 3).

Показатель важности параметра рассчитывался как сумма баллов при парном сравнении с другими критериями. Весовой коэффициент параметра рассчитывался как отношение индивидуального показателя важности к суммарному показателю важности всех критериев. Первичные весовые коэффициенты были преобразованы с учетом ранжирования по 10-балльной шкале.

Таблица 3. Матрица парного сравнения критериев

Table 3. Matrix for paired criterion comparison

|

Критерий |

K1 |

K2 |

K3 |

K4 |

K5 |

K6 |

K7 |

K8 |

K9 |

Σ |

Вес |

|

K1 |

1 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

0.8 |

10.20 |

1.26 |

|

K2 |

0.8 |

1 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

0.8 |

9.80 |

1.21 |

|

K3 |

0.8 |

0.8 |

1 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

0.8 |

9.40 |

1.16 |

|

K4 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

1 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

0.8 |

9.00 |

1.11 |

|

K5 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

1 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

0.8 |

8.60 |

1.06 |

|

K6 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

1 |

1.2 |

1.2 |

0.8 |

8.20 |

1.01 |

|

K7 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

1 |

1.2 |

0.8 |

7.80 |

0.96 |

|

K8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

0.8 |

1 |

0.8 |

7.40 |

0.91 |

|

K9 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1.2 |

1 |

10.60 |

1.31 |

|

Σ |

81 |

10 |

|||||||||

Примечание. Критерии: К1 – устойчивость к активной извести, К2 – устойчивость к значению ICP, К3 – устойчивость к валовому содержанию карбонатов, К4 – устойчивость к филлоксере, К5 – устойчивость к высокому содержанию тонкодисперсных фракций в гранулометрическом составе, К6 – устойчивость к засухам, К7 – устойчивость к кратковременному переувлажнению, К8 – устойчивость к недостатку фосфора, К9 – устойчивость к бактериальному раку.

Note. Criteria: K1 – tolerance to active lime, K2 – tolerance to ICP value, K3 – tolerance to gross carbonate content, K4 – tolerance to phylloxera, K5 – tolerance to high content of fine fractions in granulometric composition, K6 – tolerance to drought, K7 – tolerance to short-term overwatering, K8 – tolerance to phosphorus deficiency, K9 – tolerance to bacterial canker.

При парном сравнении критериев, ранее рассмотренных в рамках сценария сокращения выборки сортов, была сохранена приоритизация, используемая при построении алгоритма. Введенный в сравнительную балльную оценку показатель устойчивости к бактериальному раку при сравнении со всеми другими критериями расценивался как более значимый, так как он не может быть откорректирован в ходе производственного процесса и приводит к раскорчевке насаждений. Диаметрально противоположным образом оценивался критерий устойчивости к недостатку фосфора, так как он может быть откорректирован посредством внесения минеральных удобрений.

В таблице 4 приведены результаты относительной балльной оценки. Итоговый балл подвоя представляет собой средневзвешенное значение по отношению к 10 – максимально возможному баллу. Количественные и качественные параметры устойчивости были ранжированы по 10-балльной шкале. При преобразовании количественных параметров максимально возможный балл (10) был присвоен значению 40%, которое характеризует устойчивость к активной извести сортов подвоев Fercal, 140 Ruggeri, 41 B Mil-lardet et de Grasset и 333 Ecole de Montpellier, для параметра устойчивости к ICP максимально возможный балл был присвоен значению 120 подвоя Fercal (Guide des Vignobles Rhône Méditerranée, 2015) .

По результатам сравнительного анализа итоговым вариантам были присвоены следующие баллы: 1103 Paulsen – 6.0/10, 140 Ruggeri – 7.1/10, Fercal – 7.5/10.

Таким образом, наиболее приоритетным подвоем для закладки насаждений на исследуемом земельном участке является сорт Fercal. Он подходит для всех ареалов, включая ареал аг-роабразема типичного, находящегося в микропонижении, где может застаиваться вода при ливневом характере осадков, так как он является устойчивым непосредственно к кратковременному переувлажнению и к грибным заболеваниям, которые им интенсифицируются.

Таблица 4. Относительная балльная оценка вариантов сортов подвоев

Table 4. Relative scoring of rootstock variety variants

|

Параметры устойчивости |

1103 Paulsen |

140 Ruggeri |

Fercal |

Маx |

Вес |

|||

|

Балл |

Балл×Вес |

Балл |

Балл×Вес |

Балл |

Балл×Вес |

|||

|

Активная известь |

4.3 |

5.4 |

10.0 |

12.6 |

10.0 |

12.6 |

10.0 |

1.3 |

|

ICP |

2.5 |

3.0 |

7.5 |

9.1 |

10.0 |

12.1 |

10.0 |

1.2 |

|

Валовое содержание карбонатов |

8.0 |

9.3 |

10.0 |

11.6 |

10.0 |

11.6 |

10.0 |

1.2 |

|

Филлоксера |

10.0 |

11.1 |

10.0 |

11.1 |

10.0 |

11.1 |

10.0 |

1.1 |

|

Преобладание тонкодисперсных фракций в ГС |

6.0 |

6.4 |

7.0 |

7.4 |

6.0 |

6.4 |

10.0 |

1.1 |

|

Недостаток влаги |

9.0 |

9.1 |

10.0 |

10.1 |

7.0 |

7.1 |

10.0 |

1.0 |

|

Избыток влаги |

6.0 |

5.8 |

2.0 |

1.9 |

7.0 |

6.7 |

10.0 |

1.0 |

|

Недостаток Р |

7.5 |

6.9 |

7.5 |

6.9 |

5.0 |

4.6 |

10.0 |

0.9 |

|

Бактериальный рак |

2.5 |

3.3 |

0.0 |

0.0 |

2.5 |

3.3 |

10.0 |

1.3 |

|

Относительная балльная |

6.0/10 |

7.1/10 |

7.5/10 |

- |

- |

|||

На основании генетических анализов, проведенных в Монпелье, этот сорт получен 1959 г. во Франции в результате скрещивания сорта Berlandieri Colombard № 1 B (от скрещивания между Vitis berlandieri и Vitis vinifera cv. Ugni blanc) и 31 Richter (от скрещивания между Vitis berlandieri cv. Rességuier № 2 и Vitis longii cv. Novo-mexicana). Главной особенностью сорта Fercal является его очень высокая устойчивость к хлорозу и адаптация к известковым почвам, кратковременному переувлажнению, засухе, филлоксере и другим локальным стрессовым факторам, которые могут оказывать непосредственное влияние на продуктивность подвойно-привойных комбинаций на исследуемом земельном участке (Catalogue of grapevines cultivated in France, 2007) .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технология привитой культуры глубоко интегрирована в производственную практику виноградарства, первоначально являясь мерой для противодействия филлоксере, но со временем применение такого инструмента, как подвойно-привойная комбинация стало распространяться и на другие стрессовые факторы, связанные с физико-химическими и биологическими характеристиками почвенного покрова земельных участков, планируемых для закладки виноградных насаждений.

Применение алгоритма, учитывающего степень важности стрессовых факторов терруара, и относительная оценка итоговых вариантов позволили подобрать сорта подвоев, наиболее адаптированные к локальным условиям проектируемого виноградника: Fercal, 140 Ruggeri, 1103 Paulsen, – и в будущем сопоставить их с рыночными и логистическими параметрами.

Представленный в данной статье подход к локально адаптивному подбору сортов подвоев был внедрен в деятельность малого инновационного предприятия ООО “Терруар Концепт СПбГУ” и использовался для реализации винодельческих проектов в Республике Крым и Краснодарском крае.

P. 441–450.

Список литературы Винодельческий терруар - ориентир при выборе сортов подвоев винограда для почв с разными характеристиками

- Аверьянов А.А., Овчинников В.П. Тяжелые металлы в почвах виноградников департамента Атлантическая Луара (Французская Республика) и автономного территориального образования Гагаузия (Республика Молдова) // География: развитие науки и образования. LXXI Герценовские Чтения. Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2108. С. 14-19.

- Алейникова Н.В., Борисенко М.Н., Галкина Е.С., Радионовская Я.Э. Современные тенденции развития вредных организмов в ампелоценозах Крыма // Плодоводство и виноградарство Юга России. 2016. № 42(06). С. 119-133.

- Атлас: Автономная Республика Крым, Киев-Симферополь, 2003. 80 c.

- Воробьева Л.А. Химический анализ почв. М.: Изд-во МГУ, 1998. 272 с.

- Гагерова А.В., Гармашова Е.П. Обзор рынка виноградарства и виноделия Российской Федерации на фоне общемировых тенденций. // Экономика. Информатика. 2020. № 47(3). С. 501-511. https://doi.org/10.18413/2687‐0932‐2020‐47‐3‐501‐511.

- ГОСТ 12536-2014. Межгосударственный стандарт. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. М.: изд-во Стандартинформ, дата введения: 01.07.2015.

- Драган Н.А. Почвенные ресурсы Крыма. Научная монография. Симферополь: ДОЛЯ, 2004. 208 с.

- Итоги первого Российского винодельческого форума // Новости Фонда Росконгресс. URL: https://roscongress.org/news/podvedeny-itogi-pervogo-rossijskogo-vinodelcheskogo-foruma.

- Кабата-Пендиас А., Пендиас X. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир, 1989. 439 с.

- Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с.

- Климат и опасные гидрометеорологические явления Крыма / Под ред. К.Т. Логвинова и М.Б. Барабаш. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 318 с.

- Конуп Л.А, Власов В.В. Бактериальный рак винограда и борьба с ним (на примере Юга Украины) // Наука Юга России. Вестник Южного Научного Центра. 2016. Т. 12. № 3. С. 44-50.

- Крейер К.Г., Банкина Т.А., Орлова Н.Е., Юрьева Г.М. // Практикум по агрохимическому анализу почв. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. 88 с.

- Перова Л.И., Лукьянов А.А., Денисова Т.А. Известковый хлороз винограда, его предупреждение и лечение // Инновационные технологии и тенденции в развитии и формировании современного виноградарства и виноделия. Анапская зональная опытная станция виноградарства и виноделия. Анапа, 2013. С. 170-176.

- Привитая культура винограда / А.И. Жуков, Н.Н. Перов, О.М. Ильяшенко. М.: Росагропромиздат, 1989. 160 с.

- Растворова О.Г., Андреев Д.П., Гагарина Э.И., Касаткина Г.А., Федорова Н.Н. Химический анализ почв. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 1995. 264 с.

- Современные ландшафты Крыма и сопредельных акваторий / Науч. ред. Е.А. Позаченюк. Симферополь: Бизнес-Информ, 2009. 611 с.

- Унгурян В.Г. Почва и виноград. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1979. 211 с.

- Физиология винограда и основы его возделывания. Том 1 / Под ред. Стоева К.Д. София: издательство Болгарской Академии наук, 1981. 332 с.

- Шеин Е.В. Курс физики почв. М.: Изд-во МГУ, 2005. 432 с.

- Burr T.J., Katz B.H. Isolation of Agrobacterium tumefaciens biovar 3 from grapevine galls and sap, and from vineyard soil // Phytopathology. 1983. Vol. 73. P. 163-165.

- Burr T.J., Katz B.H., Bishop A.L. Population of Agrobacterium in vineyard and nonvineyard soils and grape roots in vineyards and nurseries // Plant Dis. 1987. Vol. 71. P. 617-620.

- Christiansen L.P., Wolpert J.A., Bettiga, Dokoozlian N., Walker M.A. Wine Grape Varieties in California. California: UC Agriculture and Natural Resources, 2003. 188 p.

- Drouineau G. Dosage rapide du calcaire actif des sols // Ann. Agron. 1942. P. 441-450.

- Guide des Vignobles Rhône Méditerranée. URL: https://fliphtml5.com/bdgl/yjfp/basic.

- Lehoczky J. Root system of the grapevine as a reservoir of Agrobacterium tumefaciens cells // Proc. 4th Int. Conf. Plant Pathol. Bacteriol. Angers, 1978. P. 239-243.

- Manulis S., Chalupowiez L., Dror O., Kleitman F. Molecular diagnostic procedures for production of pathogen - free propagation material // Pest Manag. Science. 2002. Vol. 58. P. 1126-1131.

- Morton L.T. Rootstock review, how to set priorities when choosing rootstocks // Wines and Vines, 2007.

- Ophel K., Kerr A. Agrobacterium vitis, new species for strains of Agrobacterium biovar 3 from grapevines // Int. J. Syst. Bacteriol. 1990. Vol. 40. P. 236-241.

- Plantgrape. Catalogue of grapevines cultivated in France. 2007. URL: https://plantgrape.plantnet-project.org/en.

- Pu X.A., Goodman R.N. Tumor formation by Agrobacterium tumefaciens is suppressed by Agrobacterium radiobacter HLB-2 on grape plants // Am. J. Enol. Vitic. 1993. Vol. 44. P. 249-254.

- Rahemi A., Dodson Peterson J.C., Lund K.T. Choosing Grape Rootstock // Grape Rootstocks and Related Species. Springer, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-99407-5_9

- Resolution OIV. Viti 333. Definition of vitivinicultural “Terroir”. The General Director of the International Organisation of Vine and Wine. General assembly Tbilisi (Georgia), 2010. P. 1.

- Reynolds A.G., Wardle D.A. Rootstocks impact vine performance and fruit composition of grapes in British Columbia // Hort Technology. 1993. Vol. 11. P. 419-427.

- Seguin G. Terroirs and pedology of vine growing // Experientia. 1986. Vol. 42. P. 861-873.

- Wine Australia // Grapevine rootstock selector tool. URL: http://www.grapevinerootstock.com.