Виртуальный персональный спутниковый канал без доплеровского сдвига для неназемных сетей 5G

Автор: Андреев Ю.В., Серегин Г.М., Графодатский О.С., Худыкин А.А., Афонин А.А.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Информатика и управление

Статья в выпуске: 1 (65) т.17, 2025 года.

Бесплатный доступ

В космической связи доля персональных сообщений растет за счет уменьшения доли широковещательных коммуникаций. Однако существующие исследования и методы компенсации доплеровского сдвига в канале «космос-земля» по-прежнему направлены на компенсацию только по центру луча, что приводит к тому, что во всей остальной части покрытия на Земле наблюдается значительный (сотни килогерц в сетях 5G LEO NTN) остаточный доплеровский сдвиг. В работе предлагается персональная предкомпенсация доплеровского сдвига на передающей стороне по координатам пользователя на Земле. При этом внутри луча создается виртуальный персональный канал с нулевым доплеровским сдвигом, а перемещение конечной точки этого канала на Земле осуществляется путем варьирования частоты передатчика.

Неназемные сети (ntn), низкоорбитальный спутник (leo), компенсация доплеровского сдвига, виртуальный канал связи

Короткий адрес: https://sciup.org/142245202

IDR: 142245202 | УДК: 621.396

Текст научной статьи Виртуальный персональный спутниковый канал без доплеровского сдвига для неназемных сетей 5G

Одной из проблем неназемных сетей 5-го поколения (5G LEO NTN), активно использующих низкоорбитальные спутники, является доплеровский сдвиг вследствие высоких относительных скоростей движения передатчиков и приемников спутниковой связи [1]. В К- и

Ка-диапазонах доплеровский сдвиг в канале может достигать сотен килогерц, что предъявляет жесткие требования к конструкции и стоимости приемной аппаратуры. Поэтому разработка методов компенсации доплеровского сдвига в канале «космос-земля» является актуальной задачей, важность которой возрастает с ростом скорости передачи данных и переходом на все более высокие диапазоны частот.

Доплеровский сдвиг можно компенсировать в приемнике, используя традиционные радиотехнические подходы, такие, как захват или сопровождение несущей (carrier tracking/locking) [2-6]. Также доплеровский сдвиг можно компенсировать, зная траекторию движения космического аппарата. Поскольку движение космического аппарата осуществляется по известному расписанию, доплеровский сдвиг можно рассчитать с достаточной точностью для любого момента времени, чтобы использовать полученное значение в приемнике [7-10].

Следует отметить, что перечисленные методы предназначены для реализации на стороне приемника, где значение доплеровского частотного сдвига подается на блок коррекции частоты гетеродина (LO) для приема на «сдвинутой» частоте. Однако это усложняет требования к конструкции мобильного терминала и его вычислительным ресурсам, кроме того, время начальной синхронизации несущей может быть довольно большим (до 60 с, см. [11]).

В то же время компенсация частотного сдвига может выполняться и на стороне передатчика [12]. Это подразумевает обратную предварительную компенсацию (предыскажение) сигнала в передатчике, так что после прохождения сигнала через доплеровский канал в точке приема он в значительной степени освобождается от доплеровского сдвига. Именно этот метод компенсации используется в данной работе.

В последние годы этот подход активно исследуется в литературе [9-14]. Однако во всех известных работах, посвященных предкомпенсации на стороне передатчика, коррекция предлагается только для центра луча, в связи с чем на остальной части покрытия на земле неизбежно возникает остаточный доплеровский сдвиг. Это заставляет исследователей обсуждать предельно допустимые размеры луча на земле, уменьшение угла излучения антенн на спутнике, сокращение покрытия и т. п.

В данной работе предлагается дополнить протокол соединения (и передачи) абонентского терминала и спутника информацией о географических координатах приемника (и векторе скорости), чтобы спутник передавал сигнал с учетом фактического местоположения пользователя. При этом образуется персональный канал связи без доплеровского сдвига. В работе методом численного моделирования исследуются свойства этого канала.

2. Модель персонального спутникового канала без доплеровского сдвига

Рассматривается модель спутникового канала «космос-земля» (downlink). Для низкоорбитального спутника (low-earth orbit, LEO) в целях дальнейшего моделирования заданы следующие параметры орбиты:

• большая полуось (semiMajorAxis) 7121 км;

-

• эксцентриситет (eccentricity) 0.0;

-

• наклонение (inclination) 120 градусов;

-

• прямое восхождение восходящего узла (rightAscensionOfAscendingNode6 RAAN) ПО градусов;

-

• аргумент перигея (argumentOfPeriapsis) 0;

-

• истинная аномалия (trueAnomaly) 0.

Таким образом, спутник имеет круговую орбиту с постоянной высотой над поверхностью Земли h = 750 км.

Спутник несет регенеративную полезную нагрузку (regenerative payload), которая выполняет такие операции, как модуляция/демодуляция, исправление ошибок, кодирование и т. д., поэтому он способен вноситв необходимые предыскажения частоты при генерации OFDM-сигнала.

Наземный узел связи (ground station) расположен в точке с координатами (55.751244, 37.618423). Во время сессии связи антенна спутника постоянно направлена в эту точку (центр луча).

Передача осуществляется в Ка-диапазоне (частота несущей Fc = 27 кГц). Схема передачи - LTE 5G New Radio (NR) OFDM. Расстояние по частоте между соседними поднесущими (Sub-Carrier Spacing, SCS) в LTE 5G NR составляет SCS = 15, 30, 60, 120 или 240 кГц. В данном исследовании будем считать, что SCS = 15 кГц.

Приемник предполагается предельно простым. В качестве условия на максимально допустимый доплеровский сдвиг возьмем половину расстояния между поднесущими, т. е.

|Af1 < SCS/2 = 7.5 к Гц. (1)

Предполагается, что покрытие имеет радиус г = 300 км. Это граница зоны, в которой выполняются условия энергетического баланса. За пределами этой зоны приемник не работает.

Также приемник должен иметь возможность определять свое местоположение на Земле с помощью, например, системы глобального позиционирования, и передавать свои текущие координаты на спутник во время процедуры подключения (или передачи обслуживания) и, при необходимости, во время сеанса.

Персональная компенсация доплеровского сдвига осуществляется на стороне передатчика. Предполагается, что в любой момент сеанса связи передатчик знает текущее значение доплеровского сдвига Af в User Link канале, например, путем расчета по эфемеридам в момент установления соединения. Для организации виртуального персонального канала без доплеровского сдвига передатчик корректирует частоту fio гетеродина (Local Oscillator, LO) в соответствии с формулой fio(t) = fo,Lo(t) - Af(t), (2) где fo,LO(t) ~ исходная частота гетеродина. В этом случае в точке приема внесенное в передатчике предыскажение и частотный сдвиг в канале компенсируют друг друга и на вход приемника придет неискаженный OFDM-символ.

3. Результаты

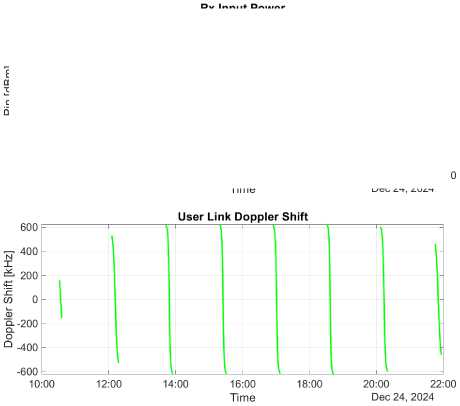

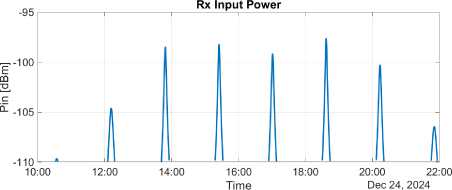

Было промоделировано движение спутника в период времени с 00:00 до 12:00 24 декабря 2024 г. За это время состоялось восемь сеансов связи продолжительностью от 240 до 860 с (рис. 1а), из которых для дальнейшего моделирования был выбран самый продолжительный сеанс с 18:14 до 18:28 (рис. 16).

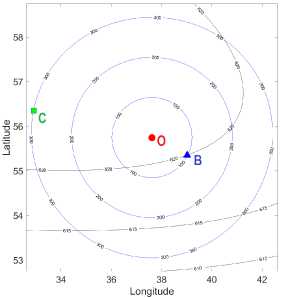

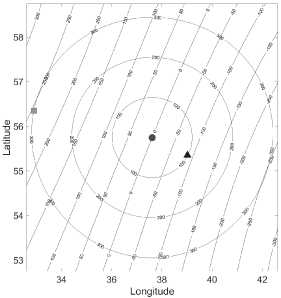

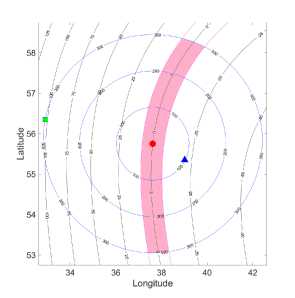

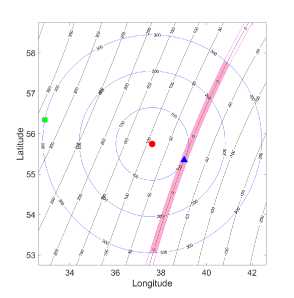

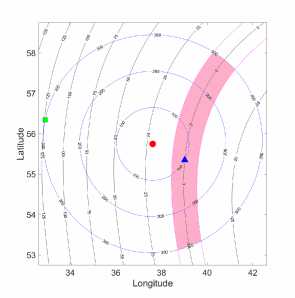

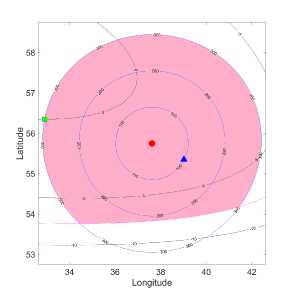

Для этого сеанса были рассчитаны карты доплеровского сдвига на поверхности Земли (рис. 2). На рисунке показаны распределения для трех моментов времени: в начале сеанса связи t1 = 18:14 (рис. 2а), в середине сеанса t2 = 18:21 (рис. 26) и на полпути от середины до окончания сеанса t3 = 18:24 (рис. 2в). На графиках показаны изолинии значений доплеровского сдвига на карте местности в соответствующий момент времени. Центр покрытия находится в центре каждого графика. Можно видеть, что изолинии являются набором своего рода гиперболических кривых. Линия нулевого сдвига, которая на рис. 26 является почти прямой с легким наклоном вправо, представляет собой множество точек на Земле, в которых вектор скорости спутника строго перпендикулярен видимому направлению на спутник. На рисунке также показана концентрическая сетка расстояний d = 100, 200 и 300 км от центра покрытия.

а)

б)

входного сигнала P i n и доплеровского сдвига для 24.12.2024 г.

Рис. 1. Расчеты мощности

а)

б)

Рис. 2. Карты доплеровского сдвига на Земле в различные моменты времени. Показаны изолинии равного сдвига и концентрическая сетка расстояний 100, 200 и 300 км от центра покрытия, а) спутник появляется над горизонтом; б) спутник в наивысшей точке; в) спутник удаляется

Заметим, что изолинии на картах проведены с шагом соответственно 5 кГц, 50 кГц и 25 кГц. В начальной и конечной фазах сеанса доплеровский сдвиг изменяется медленно, а в середине сеанса, когда спутник находится в наивысшей точке видимой траектории, скорость изменения доплеровского сдвига максимальна (рис. 16), поэтому шаг изолиний для удобства изображения выбран в соответствии со скоростью изменения доплеровского сдвига (Doppler rate).

Чтобы проанализировать динамику распределения доплеровского сдвига в различных областях покрытия рассмотрим три точки: в центре покрытия (точка О), на расстоянии 100 км от центра (точка В) и на расстоянии 300 км от центра (точка С). Точки В и С по возможности взяты в направлениях самого быстрого изменения доплеровского сдвига (см. рис. 2а); их координаты равны В = (55.3512, 39.0184) и С = (56.3512, 32.9184).

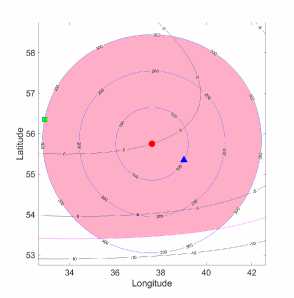

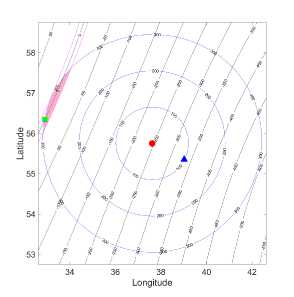

Выполним предкомпенсацию доплеровского сдвига для центра луча, как это предлагается в работах [10,11,13, 14]. Тогда везде, кроме центра покрытия, будет наблюдаться остаточный доплеровский сдвиг, как показано на рис. 3.

Как видно на рис. 3, в начале и в конце сеанса остаточный доплеровский сдвиг невелик. Так, на границе 100-км зоны максимальная величина остаточного сдвига в начале сеанса достигает 2 кГц, а зона, в которой выполняется условие (1), охватывает практически все покрытие (зона показана розовым цветом). Однако в середине сеанса остаточный допле- ровский сдвиг в точке В становится равен Д f = -80 кГц, в точке С Д f = 250 кГц, а зона приемлемого сдвига на земле превращается в узкую полосу шириной порядка 18 км (рис. 36).

а)

б)

Рис. 3. Карты доплеровского сдвига на Земле в те же моменты времени, что и на рис. 2. Выполнена предкомпенсация для центра покрытия

Во второй половине сессии события развиваются в обратном порядке. Так, в момент ^3 = 18:24 (рис. Зв) ширина зоны приемлемого сдвига увеличивается до 60 км, тем не менее в точке В Д/ = -20 кГц, в точке С Д/ = 105 кГц. К концу сессии, зона приемлемого доплеровского сдвига снова охватывает практически все покрытие.

б)

а)

д)

е)

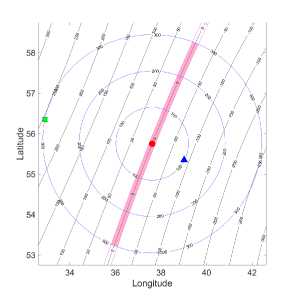

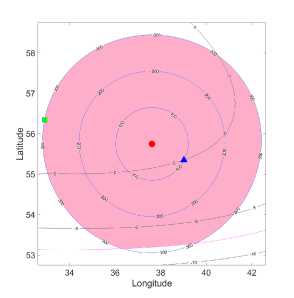

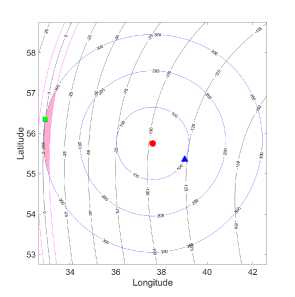

Рис. 4. Карты доплеровского сдвига на Земле при предкомпенсации для точек В\ а), б), в); и С: г), д), е)

Таким образом, компенсация по центру луча (покрытия) приводит к тому, что на оставшейся части покрытия в течение большей части сессии прием сигнала простым приемником является невозможным, так как на вход приемника приходит заведомо сильно искаженный сигнал. В условиях персональной, а не широковещательной связи это представляется неразумным.

Поэтому в данной работе предлагается дополнить протокол установления соединения операцией передачи координат пользователя, а предкомпенсацию доплеровского сдвига выполнять не для центра покрытия, а по координатам пользователя. В качестве примера выполним персональную предкомпенсацию для точек В и С и рассмотрим карты остаточного доплеровского сдвига (рис. 4).

Как следует из рис. 4, если в передатчике выполняется персонализированная предком-пенсация доплеровского сдвига на основе координат приемника на Земле, то приемник принимает OFDM-символы с нулевым частотным сдвигом. В зоне, показанной розовым цветом, выполняется условие |Af1 < 7.5 кГц, т.е. доплеровский сдвиг составляет меньше половины расстояния между поднесущими OFDM-сигнала, что позволяет использовать самый простой OFDM-приемник. На оставшейся части покрытия наблюдается значительный остаточный доплеровский сдвиг, что могло бы стать проблемой в случае широковещательной рассылки, но не является проблемой для персональной связи. Более того, в случае конфиденциальной связи наличие сильного доплеровского сдвига на оставшейся части покрытия только усложняет несанкционированный прием.

4. Обсуждение

Заметим, что в предлагаемом методе предкомпенсация в общем случае выполняется не для центра луча, а для конкретного положения пользователя, однако антенна спутника при этом неизменно оказывается направленной в центр покрытия, т.е. спутник все время светит в центр покрытия на земле. По сути, внутри луча создается виртуальный персональный канал с нулевым доплеровским смещением, а управление положением приемной части этого канала на земле осуществляется путем добавления необходимого сдвига к частоте передатчика (2). Эта ситуация напоминает фазированную антенную решетку или систему MIMO, в которой добавление рассчитанных фазовых сдвигов к антеннам позволяет перемещать луч в пространстве, создавая виртуальный канал связи, например, для доставки сообщения определенному получателю.

Отличие здесь заключается в том, что на Земле конечной областью виртуального персонального канала является не точка, а скорее полоса (рис. 4), причем положение этой полосы можно менять без изменения положения излучающей антенны, фактически, программным способом, корректируя частотный сдвиг, подмешиваемый к частоте гетеродина передатчика (2). Перестраивая частоту f^O в некоторых пределах, можно «сканировать» зону покрытия такой полосой с нулевым доплеровским сдвигом.

Одной из основных проблем использования OFDM-модуляции в системах спутниковой связи является относительно большое время синхронизации приемника. Например, в экспериментальной работе [11] на этап синхронизации выделялось до 60 с, правда, после первоначальной синхронизации применялось сопровождение частоты (frequency tracking). Поэтому предкомпенсация доплеровского сдвига на стороне передатчика, которая позволяет OFDM-приемнику работать при минимальном остаточном сдвиге, увеличивает время полезной работы во время сеанса связи.

В работах [10,13,14], где также предлагалась предкомпенсация доплеровского сдвига, но только для центра покрытия, активно обсуждалась область вокруг центра, в которой возможен прием сигнала, и оценивались размеры этой области (50 км, 100 км), на основании чего делались выводы о необходимости уменьшения размера покрытия. Как следует из результатов моделирования в данной работе, персональная предкомпенсация позволяет расширить область уверенного приема OFDM-сигнала простым приемником, фактически включая в нее все покрытие. Тем самым разрывается зависимость между размером покрытия и величиной остаточного доплеровского сдвига, и оказывается, что в этом случае размер покрытия определяется только из энергетических соображений.

5. Заключение

Нет сомнения, что объемы использования персональной радиосвязи с использованием низкоорбитальных спутниковых каналов будут со временем только расти, поэтому необходимы методы компенсации доплеровского сдвига. В работе было проанализировано использование метода предкомпенсации доплеровского сдвига в высокоскоростных системах на OFDM-сигналах и было показано, что при компенсации для центра луча в остальной части покрытия наблюдается высокий уровень остаточного доплеровского сдвига, что приводит к невозможности приема OFDM-сигнала простым приемником уже на расстояниях порядка 20 км от центра.

Поэтому предложена персонализированная компенсация доплеровского сдвига по координатам абонента на Земле. Показано, что в этом случае пользователь получает OFDM-сообщение с нулевым частотным сдвигом, в свою очередь, это позволяет использовать самый простой OFDM-приемник. Применение идеи виртуального персонального канала не требует физической модификации оборудования и может быть реализовано посредством коррекции протокола. Кроме того, успешный прием персонально компенсированного сигнала возможен на всей площади покрытия, поэтому отпадает необходимость уменьшения размера луча.

Конечно, применение данного метода влечет за собой перестройку алгоритмов многопользовательского доступа, например, введения разделения по времени, изменение протоколов обмена данными при подключении и т.д. Эти вопросы планируется охватить в дальнейших исследованиях.

Работа выполнена в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030».